Vor 40 Jahren wurde die von Peter Finkelgruen und Henryk M. Broder in Köln herausgegebene linke jüdische Monatszeitung gegründet…

Von Roland Kaufhold

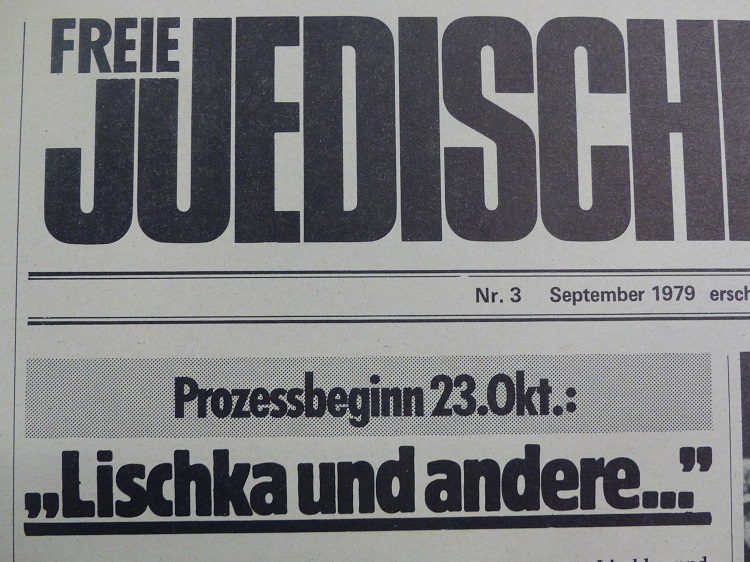

“Lischka und andere…:

Am 23. Oktober (1979) wird in Köln der Prozeß „gegen Lischka und andere“ eröffnet. Dies ist nicht dem Bedürfnis deutscher Politiker und Behörden nach Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit und nach der Bestrafung von Massenmördern zu verdanken; damit es zu diesem Prozeß kommen konnte, mußten Serge und Beate Klarsfeld den deutschen Behörden deren Arbeit abnehmen. (…) Es waren also die Opfer selbst, die diese Arbeit geleistet haben.“

Peter Finkelgruen in:

Freie Jüdische Stimme, September 1979, Nr. 3, S. 8

„Walter Scheel: Kölner Widerstandskämpfer waren Verbrecher!“ Dies war der Aufmacher einer im Juli 1979 neu gegründeten Zeitschrift. „Freie Jüdische Stimme (FJS)“ war ihr Titel. Heute ist selbst der Name dieses kurzlebigen, aber bemerkenswerten Projektes weitestgehend unbekannt.

„Erscheint in Köln. 2 DM, Juli 79 Nr. 1“ prangte oben rechts in einem Kasten. Die Freie Jüdische Stimme (FJS) erschien 18 Monate lang, im Dezember 1980 war Schluss mit der Selbstausbeutung. Und es war zugleich Schluss mit der Illusion einer – jüdischen – Zugehörigkeit zu den linken Ausläufern der APO.

Der soziale Ort dieses höchst außergewöhnlichen „linken“ jüdischen Projektes war genannt: Köln. Dort lebten der 1946 in Polen geborene – seinerzeit sich „irgendwie“ noch sehr links verortende – Henryk M. Broder wie auch der vier Jahre ältere Peter Finkelgruen. Gemeinsam waren sie für knapp eineinhalb Jahre lang Herausgeber dieses i.d.R. acht Zeitungdruckseiten umfassenden, tendenziell monatlich erscheinenden jüdischen Zeitungsprojektes.

Es war, um den Ereignissen vorzugreifen, zuvörderst ein Projekt einer umfassenden Selbstausbeutung. Politisch war es Ausdruck der Illusion einer Zugehörigkeit zu einer „linken“ sozialen Bewegung in der Bundesrepublik (vgl. Kaufhold, 2012). Und es war, repräsentativ zu lesen, eine historische Zäsur für eine Entwicklung, die die beiden politisch linken, von der APO-Bewegung ziemlich angerührten Protagonisten zu einer politisch-sozialen Weiterentwicklung inspirierte: Sie veränderten sich (Finkelgruen von der FDP zu den Piraten; Broder von linken Magazinen zu einer teils offen rechtspopulistischen „Achse des Guten“ und zur Welt) – und blieben sich doch gleich.

„Fünf Ausgaben haben unsere Leser finanziert, fünf wir selbst. Das ist eigentlich ein erträgliches Verhältnis“

Die Freie Jüdische Stimme (im Weiteren: FJS; diese Abkürzungen für ihre Zeitschrift verwenden sie auch in ihrem Magazin selbst, worüber sie häufig Witze machen, da dies die Initialien des damaligen CSU-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß waren) erscheint von Juli 1979 bis Dezember 1980. Es erscheinen zehn Ausgaben mit jeweils acht (im Abschiedsheft: 12) Zeitungsseiten. Im Impressum wird ein Kölner Postfach angegeben. Ab Heft 4 wird eine auch heute noch bekannte Anschrift genannt: Zugweg 10 in der Kölner Südstadt. 1979 war dies der Sitz des „alternativen“ Monatsmagazins StadtRevue; das Monatsmagazin erscheint bis heute, wenn auch politisch nicht mehr so dezidiert „links“ angesiedelt: Broder kennt die Redaktion, für die er u.a. auch über den Lischka-Prozess berichtet, man überlässt ihnen kostenlos einen Schreibtisch und einen Computer im Redaktionsgebäude. Heute ist dies der Sitz des Freien Werkstatt-Theaters. In deren aktuellen Programm (23.6.2016) lief übrigens das Theaterstück „Der Nazi & der Friseur“ nach dem Roman des jüdischen Schriftstellers Edgar Hilsenrath.

Die Idee zur Zeitschrift entstand scheinbar „spontan“: Henryk M. Broder und Peter Finkelgruen, beide Mitte 30, sind im Frühjahr 1979 gemeinsam in Köln unterwegs. Die nationalsozialistische Verfolgung ist in ihnen eingebrannt, ihr Unbehagen am Land der Täter ausgeprägt. Vor allem ärgern sie sich jedoch über ein Elternsymbol: den Zentralrat der Juden. Der ist für sie kein Ansprechpartner. „Dagegen muss man doch etwas machen“, ereifern sie sich. Die Idee ist geboren: „Wir gründen eine linke jüdische Zeitschrift“, erinnert sich der heute 77‐jährige Finkelgruen. Auch der Name ist rasch gefunden: „Freie Jüdische Stimme“.

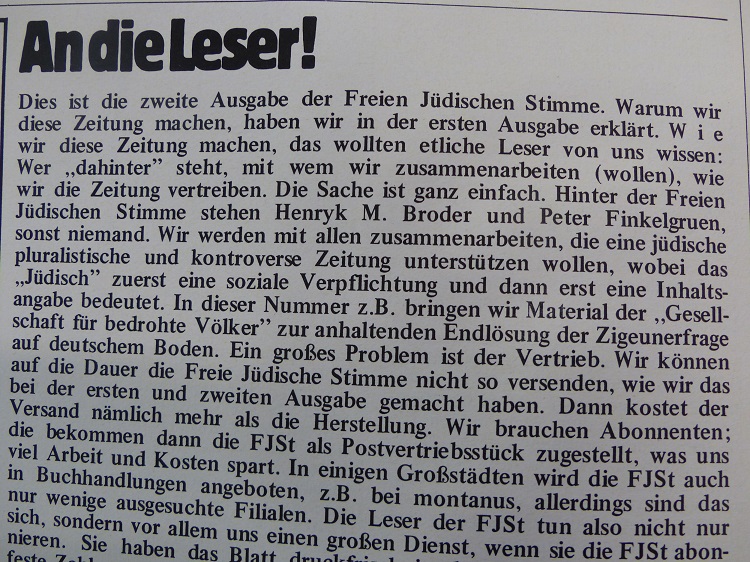

Die Freie Jüdische Stimme wird von Finkelgruen und Broder selbst finanziert. Im – knapp gehaltenen – Vorwort („An die Leser der FREIEN JÜDISCHEN STIMME“) zur Erstausgabe schreiben sie: „Diese Ausgabe wird von den Herausgebern finanziert. Wie oft die Freie Jüdische Stimme erscheinen wird, hängt von den verfügbaren Mitteln ab.“ Bei einer Auflage von 2.000 Stück sei man vor allem auf Abonnenten angewiesen. Ein gutes Jahr später, in Heft 8 der FJS – in dem Broder nach über einem Jahr das Ende seiner Beteiligung als Mitherausgeber der FJS ankündigt – fügt Broder in selbstironischem Stil hinzu: „Ich höre nicht auf, weil uns die Arbeit zu teuer wird. Jede Ausgabe kostet (Satz, Herstellung, Druck, Versand) rund 2.000.- Mark. Die ersten drei Nummern haben wir aus eigener Tasche bezahlt, die folgenden fünf aus Aboeinnahmen und Spenden. Nun ist das Konto abgeräumt und die beiden letzten Ausgaben bezahlen wir wieder aus eigener Tasche. Das bedeutet: fünf Ausgaben haben unsere Leser finanziert, fünf wir selbst. Das ist eigentlich ein erträgliches Verhältnis.“ (H. 8, 1980, S. 8)

Finkelgruens Text in Heft 1 über die Edelweißpiraten und Walter Scheel wird ergänzt durch einen weiteren Beitrag über die Edelweißpiraten, verfasst vom linken, unweit von Köln (Burscheid) lebenden „Erinnerungsaktivisten“ Wolfgang Kondruß. Dieser sollte noch weitere Texte für die Zeitung beisteuern. Kondruß war ein wirklicher Autodidakt, ein Handwerker, der sich seine politischen Kenntnisse nebenberuflich mühsam angeeignet hatte. Finkelgruens Respekt seiner erstaunlichen Vita gegenüber drückte er dadurch aus, dass er Kondruß intern immer nur als „Bürger Kondruß bezeichnete. Mit diesem Text knüpft die FJS unmittelbar an Finkelgruens eigene Recherchen und Publikationen (u.a. in der Frankfurter Rundschau) über die Kölner Edelweißpiraten an, wie auch an seine wenige Jahre zurückliegenden Kämpfe mit dem „nationalkonservativen“ Flügel innerhalb der FDP. Dieser wies fließende Übergänge zu ehemaligen, in der FDP organisierten Nationalsozialisten auf (u.a. der NS-Täter und FDP-MdB Ernst Achenbach (vgl. Klarsfeld 1977) und der MdB Erich Mende). Drei Jahre zuvor, 1976, war Finkelgruen nach der „Traube-Affäre“ aus der FDP ausgetreten.[1] Neben dem Beitrag über Scheel, konkretisiert um das Schicksal des 1944 in Köln-Ehrenfeld hingerichteten Edelweißpiraten Bartholomäus Schink (vgl. Kaufhold 2016a, b), des Widerständlers und späteren Diplomaten Michael Jovy (Kaufhold 2018d) einschließlich der die die brutale Geschichte letztlich verleugnende Diskussion über den Charakter der Edelweißpiraten – diese gelten in Köln bis 2005 offiziell als Kriminelle; insofern erschien die Hinrichtung dieser 13 widerständigen Jugendlichen und jungen Männer als „legitim“ – wird ein Antwortbrief des Bundespräsidialamtes abgedruckt. Hierin wiederholt Bundespräsident Scheel (FDP), ganz im Sinne des seinerzeit mächtigen sozialdemokratischen Kölner Regierungspräsidenten Antwerpes sowie des Kölner SPD-Oberbürgermeisters Burger sein Mantra: „Er ist hierbei zu dem Ergebnis gekommen, daß gar kein Zweifel an dem verbrecherischen Charakter der Schink-Gruppe bestehen kann und entgegenstehende Presseberichte die vorhandenen Quellen nicht ausreichend berücksichtigen.“ ( FJS Heft 1/1979, S. 3)

Zusätzlich wird diesen beiden Beiträgen ein fett markierter, namentlich nicht gekennzeichneter (aber von Finkelgruen verfasster) Kommentar der Redaktion beigefügt (S. 3), in dem zahlreiche desillusionierende Erfahrungen Finkelgruens aus seinem Engagement im linksliberalen Flügel der – Kölner – FDP einfließen: Dieses Schreiben des Bundespräsidialamtes enthalte eine „makabre Anhäufung von Peinlichkeiten“. Es wird an Walter Scheels Karriere erinnert, „der immerhin zu einem Zeitpunkt in die F.D.P. eintrat, als diese vorzugsweise nationalistische Strömungen ansprechen wollte. Bekanntlich sind Teile der verbotenen Sozialistischen Reichspartei in der F.D.P. aufgegangen.“ (ebd.)

Und es wird an Scheels innerparteilichen Kampf gegen den linksliberalen und radikaldemokratischen Flügel der FDP erinnert: In den 1960er und 70er Jahren waren zahlreiche junge Linksliberale, darunter auch Finkelgruen, bewusst in die FDP eintraten, um einen Bruch mit dessen „nationalsozialistischem“ Flügel zu erreichen (vgl. Kaufhold 2018a). Walter Scheel gehörte zu deren wirkmächtigsten Gegnern innerhalb der FDP; Scheel, „der als Parteivorsitzender Parteifreunde beschimpfte, wenn sie es wagten, gegen den Abgeordneten Dr. Ernst Achenbach zu kandidieren. Jenen Achenbach, der wegen seiner rechtsradikalen Kontakte Anlaß für heftige Kritik“ war (Finkelgruen, ebd.).

Finkelgruen hatte in den letzten zehn Jahren noch weitere schmerzhafte Erfahrungen mit dem äußerst rechten Flügel der FDP gemacht: 1970 hatte der linksliberale, streitbare Kölner Strafrechtsprofessor Ulrich Klug – , dieser war mit den Finkelgruens eng befreundet – , bei der Aufstellung der parteiinternen Landesliste für die Landtagswahl sowohl gegen Achenbach als auch gegen den extrem rechten Erich Mende kandidiert – und verloren. Dennoch wurde Klug ein Jahr später Staatssekretär im FDP-NRW-Justizministerium. Auch Finkelgruen gehörte 1970 zu den vehementen Unterstützern Ulrich Klugs, weshalb er in Parteisitzungen und in internen Kreisen von Walter Scheel persönlich scharf attackiert und sogar niedergebrüllt wurde, erinnert sich Finkelgruen.

Im Kommentar der FJS wird auch der 1944 ermordete, damals 16-Jährige Edelweißpirat Bartholomäus Schink (vgl. Kaufhold, 2016a) erwähnt: Scheel habe mit seinem Antwortschreiben „nun seinen Anteil an amtlicher Verleumdung und übler Nachrede gegenüber Verstorbenen geleistet.“ Scheel stütze sich bei seinen Einordnungen „auf Aussagen verurteilter Gestapoleute, die bei der Ermordung mitwirkten.“ Zwei Jahre später sollte Peter Finkelgruen seine Empörung über den verleugnenden Umgang mit den ehemaligen Edelweißpiraten konstruktiv verwandeln: Er schrieb ein Buch über seine Recherchen und Auseinandersetzungen mit dem Kölner OB und dem Kölner Regierungspräsidenten. Der damalige Innenminister Rudolf Baum (FDP), mit Finkelgruen bis heute eng befreundet, steuerte ein einfühlsames Vorwort bei. Ein Jahr später ging Finkelgruen nach Israel – sein eindrucksvolles Buch blieb unveröffentlicht. haGalil wird das Buch, da Fördergelder für ein solches Projekt eher nicht aufzutreiben sind, in den nächsten Monaten nacheinander, Kapitel für Kapitel, veröffentlichen.

In zwei weiteren umfangreichen, historisch kenntnisreichen Beiträgen von Broder – „Warum ich für die Verjährung bin“ – sowie des jüdischen Publizisten Arie Goral – „Warum ich gegen die Verjährung bin“ (H. 1, S. 4 f.) – wird die Frage der Verjährung von Naziverbrechen kontrovers diskutiert. Goral, ein regelmäßiger Autor der FJS, diagnostiziert in seiner Replik eine politische Veränderung bei Broder – eine Beobachtung, die sich in den Jahrzehnten danach bestätigt hat.

Jürgen Möllemann: „Warum ich Kontakte mit der PLO für sinnvoll halte“

Zu den weiteren neun Ausgaben der Freien Jüdischen Stimme: Heft 2 (August 1979) wird mit gut dokumentierten Beiträgen über die systematische Verfolgung von Zigeunern – heute würden viele sagen: Sinti und Roma – eröffnet: „Zigeuner: Immer noch verfolgt.“

In der Rubrik „An die Leser!“ werden die improvisierten Rahmenbedingungen für die Herstellung ihrer Zeitschrift benannt: „… Alle, die uns schon eine Abo-Erklärung geschickt haben oder dies noch tun werden, bekommen nach der dritten Ausgabe eine Rechnung zugeschickt. Schicken Sie uns bis dahin weder Geld noch Schecks, wir haben noch niemand, der uns die Buchhaltung macht, das kommt alles nach und nach.“ (H. 2, S. 2)

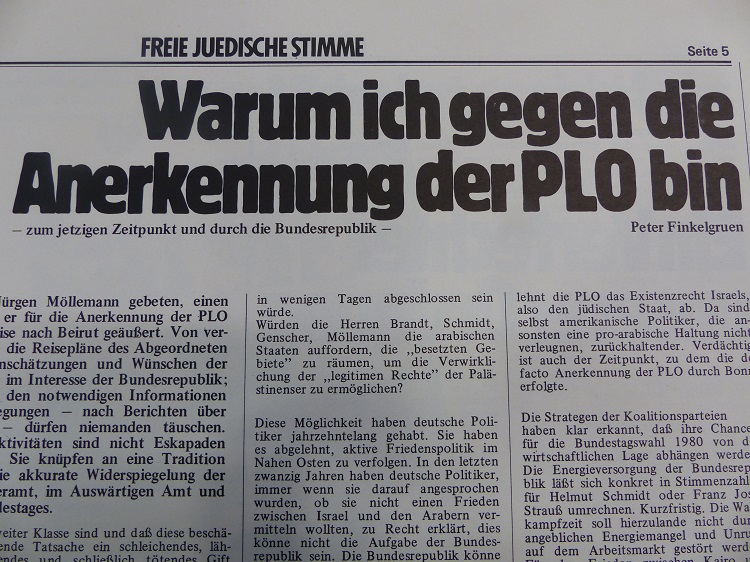

Weiterhin erscheinen auf zwei Zeitungsseiten eine Stellungnahme von Jürgen Möllemann (FDP): „Warum ich Kontakte mit der PLO für sinnvoll halte“ (Möllemann verstand sich bereits seinerzeit als ein Interessenvertreter „der“ Palästinenser, was zugleich mit eigenen monetären Interessen verbunden war) sowie eine von Peter Finkelgruen verfasste Replik hierauf: „Warum ich gegen die Anerkennung der PLO bin“, und als erläuternden Untertitel „ – zum jetzigen Zeitpunkt durch die Bundesrepublik.“ Finkelgruens intimen Analysen sind von einer bedrückenden Aktualität. Wenig hat sich geändert seitdem.

Bereits in seiner Einleitung ordnet Finkelgruen Möllemanns gezielten politischen Initiativen für eine Unterstützung der PLO in den historischen Kontext ein: „Die scheinbare Absetzbewegungen (Möllemanns, d. Verf.) – nach Berichten über einen sogenannten Acht-Punkte-Plan – dürfen niemanden täuschen. Jürgen Möllemanns außenpolitische Aktivitäten sind nicht Eskapaden eines – gar isolierten – Einzelgängers. Sie knüpfen an eine Tradition der auswärtigen Politik an, sie sind die akkurate Widerspiegelung der herrschenden Meinung im Bundeskanzleramt, im Auswärtigen Amt und auch im größten Teil des Deutschen Bundestages.“ (H. 2, 1979, S. 5)

Als hätten wir das durch den „Gaza-Krieg geprägte Jahr 2014 mit dessen auch von Finkelgruen als traumatisch erlebten antisemitischen Drohungen und Ausschreitungen, konstatiert Finkelgruen zu Möllemanns taktische Manöver nüchtern: „Seit Anfang der 70er Jahre ist der Antizionismus in der Bundesrepublik gesellschaftlich und politisch „in“. Anfangs wurde er in den Reihen sogenannter „Linker“ gepflegt; Bonner Politikern war diese Erscheinung recht, um mit ihr die gesamte Linke als antisemitisch und terrorfreundlich (…) anzuprangern“ (ebd.). Und Finkelgruen fügt hinzu: „Gleichzeitig profitierten sie von dem Effekt, dass die Hemmschwelle gegenüber häufig gehandelten Begriffen in der Gesellschaft langsam sinkt. Damit war die Drecksarbeit geleistet: Der Antizionismus war auf eine perfide Art gesellschaftsfähig gemacht worden“ (ebd.). Finkelgruen beschreibt die Notwendigkeit für den jüdisch-demokratischen Staat Israel, seine wichtigsten gesellschaftlichen und politischen Fragen zu klären: Was ist eine jüdische Identität, wie sollen die Beziehungen zu den arabischen Staaten gestaltet werden?, die Lösung der Flüchtlingsfrage sowie die komplexe Frage der Beziehung der jüdischen Mehrheit zu der arabisch-jüdischen Minorität in Israel – ein Thema, bei dem Israel bis heute kaum wirkliche Fortschritte gemacht hat, wofür es wiederum vielerlei Gründe gibt. Er fügt hinzu: „Was die Situation der in Israel lebenden Araber angeht, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass sie faktisch Bürger zweiter Klasse sind und dass diese beschämende Tatsache ein schleichendes, lähmendes und schließlich tötendes Gift für das israelische Judentum sein wird.“ (ebd.) Zugleich jedoch hebt Finkelgruen hierzu hervor: „Realität ist die Tatsache, dass seit der Gründung des Staates Israel kein arabischer Staat bereit war, Friedensverhandlungen mit Israel auch nur in Aussicht zu nehmen. Bis 1977 war das Ziel a l l e r arabischen Staaten die Vernichtung des Staates Israel. Versuche wurden immer wieder gemacht. Kriege wurden von den arabischen Anrainerstaaten vom Zaun gebrochen – und verloren“ (ebd.).“ Die palästinensischen Flüchtlinge der 1948er Auseinandersetzungen wurden von zahlreichen arabischen Gruppierungen für ihre sehr eigenen Interessen instrumentalisiert; ein Interesse an einer wirklichen Lebensperspektive der Palästinenser vermag Finkelgruen im Jahr 1979 bei diesen Gruppierungen nicht zu erkennen. Die von Möllemann vertretenen außenpolitischen Ambitionen zur Anerkennung der PLO sieht er vor allem motiviert durch die Angst in Deutschland vor einer Ölknappheit sowie der Angst, selbst Opfer palästinensischer Anschläge zu werden. Zugleich kritisiert er die realpolitisch motivierte diplomatische Bereitschaft der israelischen Regierung, „dass ihnen als Verhandlungspartner belastete Nazis serviert wurden“ (ebd.). Er selbst, in Shanghai geborenes jüdisches Flüchtlingskind, dessen Familie in Folge der Verfolgung größtenteils verstarb, hätte nicht mit ehemaligen Nazitätern verhandelt.

„VHdS war ein Sadist im Justizdienst, dem es Spaß machte, die anderen Prozessteilnehmer zu demütigen (Broder)“

Weiterhin findet sich in Heft 2 ein Beitrag von Henryk M. Broder über Franz Josef Strauß: „Hat er? Oder hat er nicht? Über das Erinnerungsvermögen von Franz Josef Strauss“, wie auch eine Ankündigung eines Buches von Broder über den seinerzeit „legendären“ Kölner Richter Victor Henry de Somoskeoy[2]. Insbesondere Broder war von Somoskeoy seinerzeit in diverse gerichtliche Auseinandersetzungen hineingezogen worden. Selbst Broder vermochte dies innerlich nicht abzuschütteln: 31 Jahre später, 2010, veröffentlichte er auf seinem Internetblog Achgut eine Erinnerung an dessen damaliges richterliches Handeln: „Meine eigene Erinnerung an Köln ist untrennbar mit dem Namen Victor Henry de Somoskeoy verbunden, dem Vorsitzenden Richter einer Strafkammer am Kölner Landgericht, den ich wegen seiner Prozessführung „selbstgerecht, grob und unbarmherzig“ genannt hatte, worauf er einen Beleidigungsprozess gegen mich anstrengte, den er mit Hilfe seiner willfährigen Kollegen am Appellhofplatz erst einmal gewann, bevor er schließlich als zweiter Sieger durchs Ziel ging und an eine Zivilkammer versetzt wurde, wo er weniger Unheil anrichten konnte. VHdS war ein Sadist im Justizdienst, dem es Spaß machte, die anderen Prozessteilnehmer – sogar die Vertreter der Anklage – zu demütigen. „Die Strafrechtspflege“, so gestand er in einem seiner Schriftsätze, „ist meiner Gesundheit bekömmlich““ (Broder 2010). Somoskeoy, dies sei erwähnt, hatte bereits 1974, nach der gescheiterten Entführung des NS-Täters Kurt Lischka durch Serge und Beate Klarsfeld in Köln, den Prozess gegen Beate Klarsfeld geleitet (Kaufhold, 2013a, b).

„Als einstweilige Sühnemaßnahme ist geplant, 2000 Juden zu verhaften“

Heft 3 der FJS, erschienen im September 1979, macht mit einem Beitrag über den bevorstehenden Lischka-Prozess auf. Ergänzt wird der Beitrag durch den Abdruck mehrerer Originaldokumente: Schreiben des später verurteilten Nazi-Täters Kurt Lischka sowie des Nationalliberalen, während der Nazizeit gleichfalls in Verbrechen gegen Juden involvierten Ernst Achenbach (FDP) (vgl. Spiegel 15.1.2013) aus dem Jahr 1943. Achenbach beendete ein Telegramm (Paris, 15.2.43) mit der Mitteilung: „Als einstweilige Sühnemaßnahme ist geplant, 2000 Juden zu verhaften und nach dem Osten zu verbringen.“ (ebd.) Zwei Jahre zuvor hatte Serge Klarsfeld eine 244 Seiten umfassende deutschsprachige Dokumentation im Eigenverlag veröffentlicht, in der die sorgfältig vorbereitete und systematisch betriebene Vernichtung von 80.000 Juden aus Frankreich in den Jahren von März 1942 bis August 1944 detailliert, mit Originalschreiben zahlreicher deutscher NS-Täter, dokumentiert wurde. Serge und Beate Klarsfeld, zu denen Finkelgruen in Kontakt stand, hatten diese erschütternde Dokumentation in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum für Jüdische Zeitgeschichte CDJC Paris erstellt. 44 deutsche NS-Täter wurden hierin vorgestellt, ihre Schreiben abgedruckt, in denen sie ihren Vernichtungswunsch aller in Frankreich lebender Juden in brutalstem beamtendeutsch dokumentierten. Der größte Teil dieser deutschen und französischen NS-Täter lebte zu diesem Zeitpunkt in Deutschland, einige im Ausland, beschützt durch die deutsche Justiz, darunter Ernst Achenbach, Kurt Asche, Werner Best,Hans-Dietrich Ernst, Waldemar Ernst, Rudolf Greifwald, Herbert-Martin Hagen, Ernst Heinrichsohn, Heinrich Illers, Helmut Knochen, Karl Kübler, Horst Laube, Kurt Lischka, Fritz Merdsche, Elmar Michel, August Moritz, Franz Nowak und Hans Speidel. Im Buch werden teils auch die Anschriften und Telefonnummern der in Deutschland lebenden NS-Täter genannt (Klarsfeld 1977). Die Vernichtung der Juden, so wird auch in dieser Dokumentation belegt, war den deutschen Antisemiten wichtiger als der militärische Sieg in ihrem Vernichtungskrieg. Noch am 20.7.1944 liquidierte Alois Brunner die Heime jüdischer Kinder in der Pariser Region und deportierte sie am 31.7.1944 in den Tod, wenige Wochen vor der Befreiung von Paris.

Und in einem Brief vom 17.3.42, überschrieben mit „Geheim! Dringend! Sofort vorlegen!“, gerichtet an das Reichssicherheitshauptamt, heißt es: „Betr.: Deportierung von Juden (…) Wie mir die Deutsche Botschaft Paris mitteilt, hat das Auswärtige Amt mit Geheim-FS (Fernschreiben, d. Verf.) am 11.3.1942 angefragt, ob Bedenken gegen die beabsichtigte Abschiebung der 1000 Juden nach Auschwitz bestehen. Die Deutsche Botschaft Paris hat am 13.3.1942 geantwortet, daß ihrerseits gegen den sofortigen Abschub keine Einwendungen gemacht werden. Der im dortigen Geheim-FS vom 12.3.1942 gemachte Vorbehalt dürfte demnach inzwischen weggefallen sein. gez. Lischka, Sturmbandführer.“ (ebd., S. 3; im Original abgedruckt in Klarsfeld 1977, S. 50)

In Heft 4, Februar 1980 (S. 1) der FJS wird ein Gedicht Erich Frieds über Kurt Lischka publiziert, welches eine ganz außergewöhnliche Entstehungsgeschichte hatte: Finkelgruen saß Anfang 1980 gemeinsam mit Erich Fried auf einem Podium und erzählte über seine Lebensgeschichte sowie über den Lischka-Prozess. Erich Fried war so aufgebracht über Finkelgruens Schilderungen, dass er spontan ein langes Gedicht hierzu verfasste und dieses Peter Finkelgruen schenkte.

„Für mich gibt es keine Brüderlichkeit und keine Verbrüderung mit den Deutschen“

Weiterhin enthält diese Heft – Broder dürfte dies bis heute peinlich sein – einen ganzseitigen Beitrag des Journalisten und Cap-Anamur Gründers Rupert Neudeck über sein Rettungsboot für vietnamesische „Boat People“. Neudecks Beitrag trägt, dem seinerzeitigen „linken“ Zeitgeist geschuldet, den Titel „In einem Boot: CSU und KPD.“ Später profilierte sich Neudeck mit befremdlich anmutenden Äußerungen über den Nahostkonflikt. Als Finkelgruen ihm später dessen „antizionistische“ politische Torheit, die antisemitische Motive nahelegt, an einem Beispiel verdeutlichte zeigte sich Neudeck gleichermaßen schockiert wie politisch ahnungslos, auch was die Geschichte der Vertreibung der Juden aus den arabischen Ländern betrifft, erinnert sich Finkelgruen (persönl. Mitteilung von Finkelgruen, 2019).

Die damalige Gymnasiallehrerin Lea Fleischmann steuert für die FJS einen langen, mit eigenen Erfahrungen angereicherten Beitrag bei, überschrieben mit „Auschwitz war kein Zufall“. Lea Fleischmann hatte, wie Broder, als junge Jüdin zeitweilig mit der APO sympathisiert, dann aber, wohl noch abrupter als Broder, mit „der Linken“ gebrochen (vgl. hierzu exemplarisch die biografische Studie über den gleichfalls 1944 geborenen Sammy Speier; Kaufhold 2012). Lea Fleischmanns Text ist ein zornig-verzweifeltes Dokument ihres sich über Jahre entwickelnden Bruchs als Jüdin mit Deutschland. Sie beginnt so: „Für mich gibt es keine Brüderlichkeit und keine Verbrüderung mit den Deutschen. Vor Jahren hätte ich einen derartigen Satz nie geschrieben. Ich wäre sogar erbost aufgesprungen und hätte argumentiert, wie kann man so pauschal von den Deutschen sprechen, es sind nicht alle so, heute sind sie doch ganz anders…“ (H. 3/79, S. 6)

Kurz vor dem Erscheinen ihres Beitrages war Lea Fleischmann nach Israel gegangen, wo sie – im Gegensatz zu Broder – eine dauerhafte Heimat gefunden hat. Wenige Monate später, 1980, erscheint Lea Fleischmanns zorniges Abschiedsbuch von Deutschland: „Dies ist nicht mein Land. Eine Jüdin verlässt die Bundesrepublik“; Broder verfasst das Nachwort.

Das „mit Wucht“ geschriebene Buch löst sehr kontroverse Besprechungen aus. Aufschlussreich erscheint mir die Spiegel-Rezension von Christian Schultz-Gerstein (1980), die sich von diversen weiteren, reflexhaften Verurteilungen sehr abhebt. Hierin führt Schultz-Gerstein aus:

„Wie einem in diesem Land der Lebensatem knapp werden, wie einem Lust und Laune und Hoffnung vergehen kann unter Menschen, die noch, wie die Hebamme im Kreißsaal, die Schmerzensschreie der gebärenden Mutter mit einem aufsichtsführenden „Benehmen Sie sich anständig, Sie sind nicht die erste Frau, die ein Kind bekommt“ quittieren, davon handelt Lea Fleischmanns Buch.

Um es bei den Deutschen nicht auszuhalten und dieses Buch zu schreiben, mußte sie freilich nicht Jüdin sein, sondern nur das Bedürfnis nach Menschennähe und Großherzigkeit haben. Das aber gilt hierzulande als derart anomal, daß die deutschen Rezensenten in Lea Fleischmanns Buch eben nur den Ausdruck jüdischer Spezial-Empfindsamkeit zu lesen vermochten.“

Der Spiegel-Autor Christian Schultz-Gerstein, der sich wohl nach einer Intrige innerhalb seiner Redaktion 1987 das Leben nahm, gehörte zu den Wenigen, die angemessen über ein solches Buch zu schreiben vermochte.

„Ich befürchte, dass es ein paar Politiker und Militärs in Israel gibt, die bereits eine Form der Endlösung der Araberfrage ins Auge gefasst haben“

Abgeschlossen wird Heft 3 mit einem ganzseitigen Beitrag von Henryk M. Broder. Es ist ein bedeutsames Dokument, weil Broder sich seinerzeit immer noch ein wenig, sehr selbstreflexiv, der „deutschen Linken“ zugehörig fühlt – und dennoch von der kurzen, durch existentielle Bedrohungen geprägten Geschichte des jungen jüdisch-demokratischen Staates Israel sehr präzise Kenntnisse hat.

Broder führt aus: Die späten 1970er Jahre leiteten einen politischen Kurswechsel innerhalb Israels ein: Erstmals nach 30 Jahren war mit Menachem Begin ein Konservativer mit der Staatsführung beauftragt worden war. „Verehrter Menachem Begin!“ ist Broders Beitrag überschrieben – wobei wir gesichert vermuten dürfen, dass sich der 1913 in Polen geborene Ministerpräsident Menachem Begin recht wenig für einen solchen „Brief“ aus Deutschland interessiert haben dürfte. Der „Brief“ ist gewiss auch nicht losgeschickt worden. Der 1913 in Brest-Litowsk geborene Menachem Begin gelangte 1942 als Teil der polnischen Streitkräfte der Sowjetunion in das damalige Palästina und quittierte dort den Dienst; 1977 wurde er der erste Likud-Ministerpräsident Israels.

Broders fulminanter Text verdient insofern Beachtung, als dieser einer seiner letzten dezidiert „linken“, sich an einer „kritischen“ Auseinandersetzung mit Erscheinungsformen des israelischen Innenpolitik abarbeitenden Beiträge ist. Zwei Jahre später, nach seinem in der ZEIT publizierten Abschiedsbrief an „die bundesrepublikanische Linke“, beendete Broder solche an ein innerdeutsches Publikum gerichteten Versuche, über Israel zu schreiben. Er erachtete diese als sinn- und wirkungslos, was eine durchaus nicht unzutreffende Einschätzung war und ist.

Es lohnt sich deshalb, diesen „Brief an Menachem Begin!“ ausführlicher vorzustellen. Einleitend spricht Broder von seinem inneren Ringen, ob er ihm, dem israelischen Ministerpräsidenten, einen Brief schreiben solle, da es „albern, ja lächerlich“ sein könne, „aus der Ruhe der Kölner Bucht heraus Eitzes zu geben“: „Was wir hier aus der Zeitung erfahren, ist bei Ihnen tägliche Realität.“ Er schreibe ihm dennoch, so Broder in seinem fiktiven Brief, weil er Menachem Begins Politik „für falsch und gefährlich halte“. So wie Israel auf die Solidarität der Juden in der Diaspora rechnen dürfe „dürfen die Juden in der Diaspora Erwartungen, vielleicht sogar Forderungen an Israel richten.“ „Kritiklosigkeit, blinde Zustimmung und Respekt vor staatlichen Autoritäten“ habe noch nie zu den jüdischen Tugenden gezählt. Begin trage mit seiner Politik dazu bei, „Israel in der Welt zu isolieren und das Land prinzipienstark in die Katastrophe zu führen.“ Schreckensmeldungen in deutschen Medien wie „Bombenangriffe auf den Südlibanon, Vertreibung von Beduinen aus dem Negev, Enteignung von arabischen Bauern in Galiläa oder Bau von neuen Siedlungen in den besetzten Gebieten“ raubten ihm – Broder – den Schlaf. „Gute Nachrichten“ aus Israel jedoch würden immer seltener. Es seien scheinbar unbedeutende Nachrichten aus Israel, die ihn, so führt Broder weiter aus, beunruhigten, wie etwa rassistische Bemerkungen über Drusen von Regierungsmitgliedern oder Diskussionen und Beschlüsse über eine Todesstrafe für Terroristen. Und der Broder des Jahres 1979 vermag sich noch zu empören, abzuwägen, Mitgefühl zu zeigen, wenn er in der Pose eines „linken Gutmenschen“ ausführt: „Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat die Todesstrafe Gewalttaten verhindert.“ Deren vermeintliche abschreckende Wirkung sei eine außerordentlich „naive Vorstellung“. Der Stabschef der israelischen Streitkräfte mache von seinen Eingriffsmöglichkeiten in einer Weise Gebrauch, „die man nur als Verhöhnung der Rechtsprechung bezeichnen kann“, wofür Broder eine Vielzahl von aktuellen Ereignissen als Beleg anführt. Es sei vor allem das Verdienst der „öffentlichen Meinung“ in Israel, dass „moralische Maßstäbe“ weiterhin eingehalten würden. Dennoch stelle sich ihm die Frage, „was denn das Leben eines Arabers ist Israel wert ist.“ Wenn ein „hoher israelischer General“ die in Israel lebenden Araber als Krebsgeschwüre bezeichne dann müsse er – und nun spricht und argumentiert Broder schon wie ein veritabler linker „Israelkritiker“ – „befürchten, dass es ein paar Politiker und Militärs in Israel gibt, die bereits eine Form der Endlösung der Araberfrage ins Auge gefasst“ hätten. Broder verweist auf die bekannte linke israelische Bürger- und Frauenrechtlerin und „Friedensaktivistin“ Shulamit Aloni (1928 – 2014)[3], die deshalb von einem „kriminellen Vorgehen“ dieses Generals gesprochen habe.

Broder warnt nachdrücklich vor einer innerisraelischen Rechtsentwicklung: „Nationalistische Fanatiker und religiöse Eiferer lassen keine Gelegenheit aus, die arabische Bevölkerung in den besetzten Gebieten zu provozieren.“ Er verweist auf neue Siedlergebiete wie Kiriat Arba und weitere Baumaßnahmen, die „keinerlei strategische Bedeutung“ hätten – die also, in heutiger Diktion, ein „Friedenshindernis“ darstellten. Die „anhaltende Besetzung von Gebieten, die in einem Krieg erobert wurden“, die Okkupation korrumpiere die eigenen moralischen Grundwerte und fördere – und nun argumentiert Broder auch sprachlich vergleichbar wie Uri Avnery (Kaufhold 2003, 2018b) – „bei den Okkupierten einen Prozess der politischen Bewusstwerdung.“ Auch wenn es gute Gründe gäbe, mit der PLO – die die Vernichtung Israels in ihrer Grundsatzerklärung stehen hat – nicht verhandeln zu wollen, so „gibt es keinen Grund, den Palästinensern das Recht abzusprechen, sich als ein Volk zu verstehen“. Gerade Israel, das lange genug um seine Anerkennung als Nation gekämpft habe, müsse doch eigentlich verstehen, „dass dies ein Prozess ist, der sich durch keine administrative Maßnahme, keine militärische Aktion auf die Dauer unterdrücken lässt.“

„Israel hat die große Chance vertan, der Welt und vor allem den arabischen Staaten…“

Nicht nur die Politik der Stärke erscheine Broder als „kurzsichtig und gefährlich“. Dem Verhältnis der jüdischen zu den arabischen Israelis komme eine noch wichtigere Bedeutung zu „und hier bahnt sich, fürchte ich, eine Katastrophe an.“ Broder beklagt, dass es die israelische Politik versäumt habe, seine eigene imposante moralisch-politische Überlegenheit durch eine kluge symbolische Politik vor der Weltöffentlichkeit zu demonstrieren: „Israel hat offenbar die große Chance vertan, der Welt und vor allem den arabischen Staaten, wo Minderheiten verfolgt und unterdrückt werden, zu demonstrieren, dass es einen jüdischen Staat geben kann, der jene Fehler vermeidet, unter denen die Juden in der Diaspora selbst zu leiden haben“, konstatiert Broder voller Enttäuschung.

Der – berechtigte – Verweis auf die Rückständigkeit der arabischen Staaten sei kein Maßstab, an dem sich demokratische Staaten messen sollten. Broders Gesamturteil ist unzweideutig: „Die Araber in Israel werden gegenüber den Juden benachteiligt, für die Entwicklung ihrer Dörfer wird weniger Geld ausgegeben, sie haben weniger Bildungschancen und sind im gesamten öffentlichen Leben erbärmlich unterrepräsentiert.“ Wenn sich die arabischen Bürger Israels immer noch nicht mit ihrem Staat identifizieren könnten so liege dies „vor allem an den Versäumnissen des Staates Israel.“

Auch mit der Außenpolitik des – um internationale Beziehungen bemühten, existentiell bedrohten – jungen jüdischen Staates geht Broder, in der Pose eines linken 68er-Internationalisten, keineswegs rücksichtsvoll-besorgt um. Sie sei „kurzsichtig“ und „leichtsinnig“, wenn sie „mit dem Schah-Regime“, mit Somoza sowie „dem südafrikanischen Rassistenregime“ kooperiere. Und Broder erinnert – 1979 (!) – an eine Absetzung eines Filmes „über den armenischen Holocaust“ im israelischen Fernsehprogramm, aus Rücksichtnahme auf die außenpolitischen Beziehungen zur Türkei. Er gibt zu bedenken: „Sicher, ein Land, da(s) so isoliert ist wie Israel kann sich seine Partner nicht auf dem freien Markt aussuchen, aber diese Politik treibt Israel nur weiter in die Isolation hinein.“

Die Situation Israels sei zum Verzweifeln, selbst viele Juden in der Diaspora würden Israel vorrangig als eine „sentimentbeladene Rettungsinsel“ betrachten. Hierbei würden sie ausblenden, dass ihr Leben in den Gastländern weiterhin durch Antisemitismus bedroht sei: „Ohne Israel, das heißt ohne die Möglichkeit nach Israel gehen zu können, hätten es die Juden überall viel schwerer und die Judenhasser viel leichter.“ Broder insistiert auf die jüdischen Grundwerte, die „das europäische Judentum bis zu seiner Ausrottung ausgezeichnet“ habe. Eben deshalb dürfe Israel sich „nicht wie ein Sheriff im Wilden Osten“ aufführen.

„Endlöser mit 35 Jahren Verspätung vor Gericht“

Heft 4 der FJS erscheint im November 1979 und macht erneut mit dem Prozess gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn auf: „Endlöser mit 35 Jahren Verspätung vor Gericht: .. nichts gewußt!“ lautet die Schlagzeile des von Peter Finkelgruen und Gertrud Seehaus verfassten Beitrages. Den „Unwillen gegen diesen Prozess“ in Köln könne man „mit Händen greifen“. Nur die Proteste der bis zu 1200 französischen Juden in den Straßen Kölns, die mit Tumulten vor dem Gerichtsgebäude am Appelhofplatz einher gingen (vgl. Kaufhold 2013a, b) sowie der Druck des Auslandes habe diesen Prozess überhaupt erst ermöglicht. Sie kritisieren auch den äußerst zurückhaltenden Umgang der Kölner Synagogengemeinde mit diesem Prozess. Diese habe sich auf ihre innerreligiösen Angelegenheiten zurück gezogen und selbst die Entsendung eines Prozessbeobachters abgelehnt. Nur dem Bemühen einer israelischen Delegation sei es zu verdanken, dass an einigen Tagen „jüdische Jugendliche aus der Kölner Gemeinde beim Prozess anwesend waren.“ (FJS H. 4, S. 1)

Kontrastierend hierzu wird auf S. 2 eine Stellungnahme der „Jüdischen Kultusvereinigung `Synagogengemeinde Köln e.V.`“ vom 3.11.1941 nachgedruckt, in dem die Vorbereitungen für einen „Transport von 1000 Personen und zwar nach Minsk“ für ihre jüdischen Gemeindemitglieder detailliert beschrieben werden. Die Anordnungen der Naziregierung wurden pflichtgetreu als eine nicht zu ändernde Realität an ihre Mitglieder weiter vermittelt.

Heft 5 macht erneut mit mehreren Beiträgen über den laufenden Lischka-Prozess auf.[4] Peter Finkelgruen attackiert in Von Schreibtisch und anderen Tätern den in Köln seinerzeit wegen seiner medial inszenierten, häufig cholerisch anmutenden Auftritte sehr bekannten sozialdemokratischen Kölner Regierungspräsidenten F.-J. Antwerpes als Hauptverantwortlichen für die fortdauernde Kriminalisierung der Edelweißpiraten. Antwerpes war von 1983 – 2003 mit der SPD-Politikerin Elfi Scho-Antwerpen verheiratet. Diese machte nach ihrer Trennung von ihm eine Karriere als liberale Kölner Bürgermeisterin und als zeitweilige Bundestagsabgeordnete.

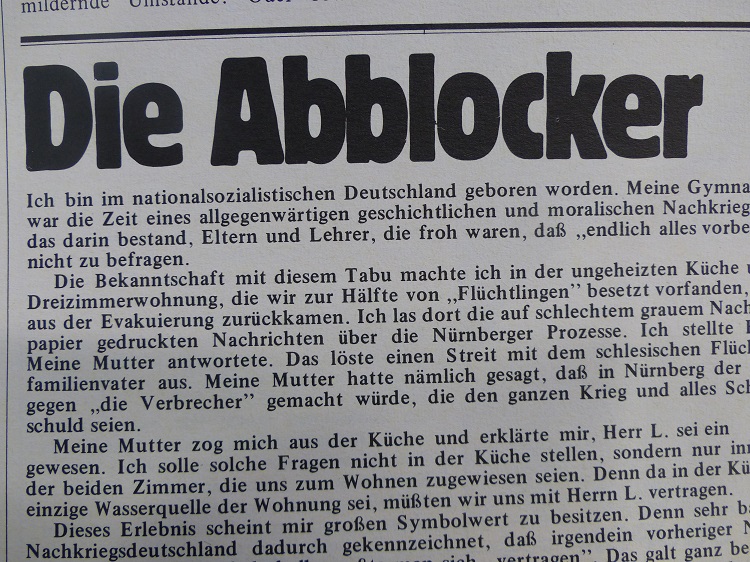

Die Kölner Schriftstellerin Gertrud Seehaus, seinerzeit Lebenspartnerin und heute Ehefrau von Peter Finkelgruen, war Prozessbeobachterin beim Kölner Lischka-Prozess. Zusätzlich verkompliziert wurde die Situation für Seehaus, Finkelgruen und Broder durch den Umstand, dass der Kölner APO‐Aktivist und Autor Jens Hagen, Sohn des Angeklagten Herbert Hagen, zu ihrem engen Freundeskreis gehörte. Während Seehaus und Finkelgruen die Kölner Gerichtsprozesse u.a. gegen SS-Sturmbannführer Herbert Hagen besuchten wartete Jens Hagen vor dem Gerichtssaal, um anschließend mit ihnen in ein Cafe zu gehen. In ihrem Beitrag Die Abblocker erinnert sie sich, angeregt durch die monatelange Konfrontation mit den Nazitätern Lischka, Heinrichsohn und Hagen, an ihre Kindheit während des Nationalsozialismus: Nach einem Prozesstag vermag Gertrud Seehaus ihren älteren Kölner Mitbürgern in der U-Bahn nicht mehr so unvoreingenommen zu begegnen wie zuvor: „Die Leute drängeln sich dicht an dicht. Plötzlich habe ich Berührungsangst. Ich will nicht auf der Wartebank neben dem älteren Herrn sitzen, der bereitwillig seine Tasche wegzieht. Er sieht so normal aus.“ (S. 2)

Gertrud Seehaus schreibt während des Lischka-Prozesses auch Gedichte, um sich nicht durch das Erinnern an das systematische Morden von NS-Tätern wie Hagen, Lischka und Heinrichsohn überwältigen zu lassen. Einige der Gedichte erscheinen in der FJS; 2017 sind sie in ihren Gedichtbänden Vatersprache sowie Wo denn und wie? erstmals gesammelt publiziert worden (Seehaus 2017a, b; vgl. Kaufhold 2017a).

Weitere Beiträge dieser Ausgabe der FJS stammen vom bekannten Kölner Hochschullehrer Alphons Silbermann, von der WDR-Redakteurin Marianne Lienau („…ich habe es noch nie getrieben“: über den bereits erwähnten Richter V. H. de Somoskeoy) sowie umfangreichere Leserbriefe von Arie Goral und Micha Brumlik („Lieber Henryk, Bei aller Sympathie mit Eurem Blatt habe ich mich bei der Lektüre der letzten Ausgabe doch sehr geärgert (…) vor allem darüber, dass es nun schon das zweite Mal ist, dass Du kritische und linke Stimmen einfach verschweigst und damit Dich und Dein Blatt zum heroischen Einzelkämpfer in Sachen kritisches, meinetwegen auch linkes Judentum in der BRD hochstilisierst“) (H. 5, S. 6). Auch dieser Leserbrief spiegelt, wie ähnliche Beiträge des Blattes, für Außenstehende möglicherweise nur schwer nachvollziehbare „innerlinke“ jüdische „nach 68er-Diskurse wieder. Äußerlich geht es um die Frage, ob Juden zur Bundeswehr gehen sollen oder sogar gehen müssen („Wehrgerechtigkeit“); seinerzeit waren Nachkommen von jüdischen Verfolgungsopfern vom Dienst in der Bundeswehr bzw. vom Zivildienst freigestellt. Bei der Lektüre dieses Briefes entsteht in mir jedoch der Eindruck, dass es hierbei in der Tiefendimension vielleicht doch eher um die Stilisierung der eigenen Person und der eigenen Bedeutsamkeit und um Abgrenzungshegemonie geht. Man könnte auch sagen: Es geht um die Vergewisserung eines Verabschiedungsprozesses zwischen ehemaligen jüdischen Freunden, die beide vermutlich wissen, dass sie sich sehr bald nichts mehr zu sagen haben werden.

Der Nationalsozialist in der Ahnengalerie des Regierungspräsidenten

Passend zur Erwähnung des Kölner Regierungspräsidenten Franz-Josef Antwerpes und dessen Bemühens um die Aufrechterhaltung der Kriminalisierung der Edelweißpiraten ein Leserbrief eines jungen Beamten, Manfred Backhausen (S. 6). Er beschreibt sein ungläubiges Erstaunen darüber, dass er bei einem beruflich bedingten Besuch der Kölner Bezirksregierung „auf der Präsidentenetage“ eine Ahnengalerie aller Regierungspräsidenten antraf, darunter auch „das Bild und den Namen des ersten Leiters des geheimen Staatspolizeibeamte(n) von 1933 – ca. 1936.“ Dieser – „Rudolf Diels“ – habe „immerhin die Ehre“ gehabt, die Polizei „zum offenen Instrument des Naziterrors“ gemacht zu haben (ebd.). Der 1900 geborene Jurist Diels hatte ab 1930 einen Posten als Regierungsrat im preußischen Innenministerium inne und war dort „„Dezernent zur Bekämpfung der kommunistischen Bewegung“ der Polizei. Er war laut Wikipedia für die „Verzahnung zwischen Gestapo und der Parteischlägertruppe SA – bei der Diels seit März 1932 „Förderndes Mitglied“ war“ – zuständig und ab 1937 Mitglied der NSDAP. Diels arbeitete mit Hermann Göring zusammen und engagierte sich in der Juden- und Kommunistenverfolgung. Ab Mai 1934 war er Regierungspräsident in Köln; von Mai 1945 bis 1948 wurde er inhaftiert. 1949 stellte er sich in einer Autobiografie als Widerstandskämpfer dar.[5] Sein Ansehen wurde auch 45 Jahre später unter einer sozialdemokratischen Regierung bildlich in Ehren gehalten – was Finkelgruen empörte (s.o.). Dass diese gleichen Sozialdemokraten selbst 35 Jahre nach dem Ende der Nazizeit immer noch darauf beharrten, die jugendlichen Edelweißpiraten und Widerständler und deren Familien zu kriminalisieren verwundert da nicht mehr so sehr.

Die „wiedergutgemachten Juden“

Abgeschlossen wird Heft 5 durch einen Beitrag von Walter Arie Sternheim-Goral. In ihm wird der von Broders frühem Mitstreiter Eike Geisel (1945 – 1997) kreierte tiefsinnige Begriff des „wiedergutgemachten Juden“ aufgegriffen. Der Publizist und einsam-geniale „antideutsche“ Polemiker Eike Geisel, in den 70er Jahren selbst noch ein vehementer Kritiker des Zionismus (was er später offenherzig als die größte Torheit seines Lebens bezeichnete), hatte diesen Begriff bereits 1984 als Buchtitel – einschließlich einer sprachlich-analytischen Weiterentwicklung hin zur „Wiedergutmachung der Deutschen“ durch eine kollektive „Erinnerungspolitik“ – für einen Sammelband seiner Essays zur „Vergangenheitsbewältigung“ verwendet (Geisel 1984). Broder verfügte 2016 über die Großzügigkeit, die geistige Eigentümerfrage dieses Begriffs seinem verstorbenen frühen Mitstreiter Geisel zuzuerkennen.[6]

Eike Geisel, der wohl scharfsinnigste, sprachgewandteste und unversöhnlichste Kritiker des linken Antisemitismus, prägte bereits in den 1980 Jahren den vor allem von antideutschen Publizisten verschiedentlich aufgegriffenen genial-zynischen Begriff vom „Otto Normalvergaser“ und Formulierungen wie „No Business like Shoahbusiness“, „Die ganz normale Sonderbehandlung“, „hilfloser Antisemitismus“ sowie „Alle sind Sieger. Die Wiedergutwerdung der Deutschen“. Und Geisel polemisierte gegen die „deutsche Selbstfindung im Biotop mit toten Juden“. Er beharrte auf der Unversöhnlichkeit von Opfern und Tätern, was sein wohl größtes Verdienst ist. Um seine Produktivität zu veranschaulichen, die er wohl nie ökonomisch zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen vermochte: 1981 publiziert Eike Geisel alleine 28 Beiträge im linken Monatsmagazin Konkret, was zu zahlreichen empörten Abbestellungen von Abonnenten führte. Eike Geisel verstarb 1997, er wurde nur 52 Jahre alt.[7] Sein Buch Die Wiedergutwerdung der Deutschen: Essays und Polemiken wurde 2015 neu aufgelegt.

„Kein Weg in Deutschland“

Heft Nr. 6 der FJS vom Februar 1980 bringt weitere Beiträge über den Lischka-Prozess, hierunter ein Faksimile eines am 7.3.1956 in Frankreich gegen den Mitangeklagten Ernst Heinrichsohn in Abwesenheit verhängten Todesurteils, „das im Lischka-Prozess nicht zur Sprache gekommen ist“ (H. 6/1980, S. 1). Weiterhin wird das Schlussplädoyer des Kölner Rechtsanwaltes Hartmann zum Prozess gegen Lischka publiziert. Weitere Beiträge des Heftes behandeln literarische und didaktische Aspekte des Antisemitismus sowie einen in einer persönlichen Weise formulierten Beitrag von Gertrud Seehaus über die vier Jahre zuvor durch Suizid ums Leben gekommene RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Der persönlich gehaltene Charakter des Textes kommt auch durch die Überschrift – „Mein Prozess“ – sowie die einleitenden Worte zum Ausdruck: „Wenn Ulrike Meinhof jetzt noch leben würde, dann wäre sie so alt wie ich. Über diese Tatsache denke ich zuweilen mit einer Art schwesterlicher Trauer nach.“ (S. 5)

Im historisch-politischen Rückblick vielsagend ist ein ganzseitiger Beitrag eines Menschen, der sich 25 Jahre später durch seine vulgär-antisemitische „Kölner Klagemauer“ Aufmerksamkeit als äußerst rechter Deutscher suchte – und fand: Der Dauerdemonstrant Walter Herrmann.[8] Über ihn sollte Broder 25 Jahre später mehrere Beiträge publizieren, in denen er seine abgrundtiefe Verachtung für Herrmanns von der Stadt Köln offenkundig geduldetes antisemitisches Agieren in deutlicher Weise formulierte.[9] Herrmanns jahrelange, öffentlich zelebrierte und geduldete Obsession erschien als eine „antisemitische Endlosschleife“, wie der Blog „Lizas Welt“ zutreffend konstatierte.[10]

Herrmann publiziert einen verbalen „Frontalangriff“ gegen den damaligen Kölner Polizeipräsidenten Jürgen Hosse, anlässlich dessen einige Monate zurückliegender Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz. Er erstellt eine Liste von 56 Tageszeitungsbeiträgen aus den Jahren 1971 bis 1980, die polizeiliche Einsätze zum Gegenstand hatten. (S. 6) Diese „Dokumentation“ wird auf der folgenden Seite ergänzt durch einen Beitrag von Christian Berg, in dem Herrmanns wohl wenig freundliche Behandlung durch Polizisten wegen Überfahrens einer roten Ampel sowie die nachfolgende, gleichfalls wohl durch Eskalationen gekennzeichnete Gerichtsverhandlung als exemplarisches Beispiel einer „Normale(n) Sonderbehandlung…“ – so der sprachlich auf Naziverbrechen anspielende Titel dieses Beitrages – dargestellt wird. Angesichts Herrmanns späterer „Karriere“ als fanatischer „Israelhasser“ wirkt dies alles unfreiwillig komisch und historisch aufschlussreich.

Abgeschlossen wird das Heft durch den autobiografisch geprägten Essay von Ariel Goral „Kein Weg in Deutschland“, in dem dieser für sich selbst ein jüdisches Leben in Deutschland als eigentlich ausgeschlossen beschreibt.

„Allein die toten Juden sind für Euch gute Juden“

Ab Heft 7 (April 1980) wird der FJS ein neuer, dem Stil der Zeitschrift Pardon (in der Autoren wie Enzensberger, Walser, Loriot, Wallraff, Schwarzer und Broder gemeinsam publizierten) entsprechender Untertitel hinzu gefügt: „parteilich – destruktiv – nicht auszurotten“. „Nicht auszurotten“ war die FJS zweifelsohne. Dennoch: Acht Monate später sollte sie mit Heft 10 ihr Erscheinen einstellen.

Aufgemacht wird diese Ausgabe mit einem Beitrag von Arie Goral: „Achtung! Vorsicht! Brüderlichkeit!“ Hierin wird die Fragwürdigkeit von Begriffen bzw. von schwerlastigen moralischen Veranstaltungen – diese waren häufig eingebettet in entsprechende „Gedenkwochen“ christlich-jüdischer Gesellschaften zur „Wiedergutmachung“ bzw. zur „Erinnerung an den Holocaust“ – thematisiert. Hiermit werde an die Illusion einer „deutsch-jüdischen“ bzw. „christlich-jüdischen“ Symbiose angeknüpft, deren Existenz spätestens mit Auschwitz als ausgelöscht erscheinen müsse. Entsprechend formuliert Goral: „Begreift Ihr denn nicht, dass Ihr mit Eurer „Brüderlichkeits-Sonderbehandlung“ uns aus der Normalität der Unbrüderlichkeit vertreibt (…) ja dass Ihr der Geschichte quasi die Show stehlt?“ (S. 1) Und wenig später: „Ihr plakatiert „Brüderlichkeit“, meint aber Anpassung und Unterwürfigkeit. Mit diesem Brüderlichkeits-Ablass auf unsere Kosten wollt Ihr euch freikaufen.“ (ebd.) Er schließt im Geiste des israelischen Psychoanalytikers Zvi Rix, indem er eine Aporie formuliert: „Allein die toten Juden sind für Euch „gute Juden“, aber nicht einmal die sind es. Euch ist nicht gegeben zu trauern.“

In einer gewissen Weise wird mit dieser Beschreibungen, die eine Perspektivlosigkeit benennt, das absehbare Ende der Freien Jüdischen Stimme antizipiert. Man beschreibt die Dilemmata, ist empört, aufgebracht – und irgendwann ist es dann aber wirklich genug.

Noch heute sehr lesenswert ist ein langes Interview mit Fred Viebahn (S. 4), einem engen Freund Broders und Finkelgruens; die Freundschaft hält bis heute an, obwohl Fred Viebahn 1980 endgültig in die USA übersiedelte (s.u.). In dem Interview analysiert Viebahn sein Leben in der Bundesrepublik im Abstand, angeregt durch seine Erlebnisse in Israel und in den USA.[11]

Broder und Lea Fleischmann: „eine mittelbürgische Veranstaltung“

Weiterhin werden im Heft mehrere Leserbriefe zu Lea Fleischmanns Beitrag in der FJS (H. 1, s.o.) wiedergegeben, die unterschiedlichen Positionen entsprechen. In dem Beitrag Warum gerade nach Israel? von Broder wird dieser Diskurs fortgeführt: Broder beschreibt eine Buchvorstellung von Lea Fleischmanns soeben erschienenem Werk „Dies ist nicht mein Land“ (1980), an der er selbst beteiligt war: Selbstredend war es eine „mittelbürgerliche Veranstaltung“ (S. 3), um die er normalerweise „einen großen Bogen“ mache.

Die Lesung fand nicht im von Broder abgrundtief geliebten, schönen Köln, sondern „mitten in der westfälischen Einöde, in Dortmund“ statt. Eine – titelgebende – Zuschauerfrage bringt Broder doch etwas aus dem Konzept: Die Zuhörerin verstehe ja, dass Fleischmann die Bundesrepublik verlasse – aber warum dann ausgerechnet `gen Israel? 1980 zeigt sich Broder noch verletzlich, er regt sich noch auf – anstatt seine Gegenüber zu „demaskieren“, bloßzustellen, sprachlich zu verletzen: „Ich hole tief Luft und erkläre dem Fragesteller, so ruhig ich es konnte, warum beinahe jeder Jude eine besondere Beziehung zu Israel hat und warum sich Israel ganz selbstverständlich als Alternative zu jedem anderen Land anbietet.“ (ebd.) Auch in den folgenden Zeilen zeigt Broder seine Verletzlichkeit, seine eigene Empörung über den Mangel an Empathie und historisch-politischem Wissen gegenüber seiner Freundin Lea. „Wie recht Lea hat“, so Broder abschließend, zeigten Leserbriefe aus dem Hamburger Abendblatt als Reaktion auf eine Besprechung von Fleischmanns Buch. Die FJS druckt vier dieser Briefe ab, in denen sich die deutsche Empörung über diese „unbotmäßige Jüdin“ nicht mehr hinter akademisch geschliffenen Formulierungen und Anklagen gegenüber Israel verbergen. Wenige Jahre später sollten Grass und Walser Wortführer dieser Form der Vergangenheitsverleugnung werden; die Erfolge der sehr rechten AfD erscheinen als eine Fortführung dieser frühen „Tabubrüche“. Die deutschen Verbrechen in Auschwitz sind auch heute noch ein Garant für narzisstisch-politische Triümpfe. Geändert hat sich nichts. Der israelische Psychoanalytiker Zvi Rix (1909 Wien – 1981 Rechovot) hat für diese verleugnende und die historische Verantwortlichkeit grotesk umkehrende deutsche Bewältigungs-Strategie die Formulierung geprägt: Die Deutschen werden den Juden Auschwitz niemals verzeihen.

„Wenn ich su an ming Heimat denke / un sin d’r Dom su vör mir stone, ich mööch zo Foß no Kölle gon“

Das war 1980. 36 Jahre später hat sich nichts geändert, eher im Gegenteil: Die Empörung über das Fantasma von Israel bzw. über „die Juden“ bricht sich nach jeder kriegerischen Auseinandersetzung in Nahost, ja selbst nach jedem Mordanschlag von Terroristen in Israel Bahn. Jede noch so abwegige Äußerung eines Schriftstellers – wie etwas eines Grass, dem jede Missetat von Israel bzw. „von Juden“ präsent ist, nur nicht seine eigene Mitgliedschaft in der Waffen-SS als junger Mann – setzt heftigste Emotionen frei. Endlich müsse Schluss sein mit der Erinnerung an die „Nazigeschichte“, endlich müssten Deutsche stolz auf ihre eigene Geschichte sein. Henryk M. Broder hat es in den Jahren danach vorgezogen, sich nicht mehr aufzuregen. Broder ist zwei Jahre später nach Israel gegangen – und irgendwann doch wieder in das ungeliebte Deutschland zurück gekehrt. Wirkliche Abscheu zeigt er hingegen, wenn er doch noch einmal – gegen seinen inneren Willen – nach Köln fährt: Köln, so betont er seitdem immer wieder, sei eine abgrundtief hässliche Stadt.

Köln war die Stadt, in der er nach seiner Kindheit als Jude in Polen zur Schule ging, im Hansagymnasium politisierte er sich. Ihre Freie Jüdische Stimme ermöglichte und symbolisierte seinen Abschied von diesem Objekt. Er wurde zunehmend zum „Konservativen“, viele ehemalige „Weggefährten“ empfinden ihn heute als Wegbereiter von Gruppierungen wie Pegida bzw. der AfD. Es ist die Linke und der Linksliberalismus, den Broder heute bloßzulegen, zu „entlarven“, den er lächerlich zu machen versucht. Selbst mit Rechtsradikalen setzt er sich heute an gemeinsame Podien und in Fernsehshows.

Peter Finkelgruen hingegen ist sich „treu“ geblieben. Er versteht sich weiterhin als kritischen Linksliberalen – wenn er die FDP auch bereits 1976 verlassen hat.

Henryk M. Broder hingegen braucht nicht mehr „tief und ruhig Luft“ zu holen (ebd., S. 3), wenn er sich heute in bundesdeutschen Talkshows präsentiert. Er genießt es – und zeigt sich unverletzlich. Selbst einen Antipoden wie den Millionenerbe und querfrontigen Publizisten Jakob Augstein vermag er ruhig und analytisch scharf zu sezieren.

Broder hat 1966 am traditionsreichen Kölner Hansagymnasium Abitur gemacht. Aufschlussreich könnte Broders Erinnerung an seine lange zurückliegende Schulzeit wirken. Diese datiert wohl aus dem Jahr 2012, das Hansa-Gymnasium hat sie auf seiner Website publiziert. Dort heißt es: „Über seine Zeit am Hansa-Gymnasium schrieb uns Broder: „Sie gehört zu den schlimmsten Erinnerungen meines Lebens. Ich träume noch heute, dass ich das Abitur nicht schaffe. Es war keine Schule, es war ein Zuchthaus. Deswegen möchte ich nichts darüber schreiben.““ Nachfolgend fügt die Schule einige weitere schulische Details hinzu, die sie seinen Büchern entnommen sind: Broder las am Kölner Gymnasium Lessings Theaterstück „Nathan der Weise“, vermochte dessen Grundidee der Toleranz jedoch nicht mit der schulischen Realität in Einklang zu bringen. Nach seiner Bar Mitzwa, also mit 13 Jahren, meldet er sich vom Religionsunterricht ab und verbringt seine Freistunden in einem nahegelegenen Antiquariat am Eigelstein, um dort in Klassikern der erotischen Literatur zu schmökern. „Beim Völkerball blieb immer ich übrig; die Mannschaft, die mich abbekam, konnte gleich einpacken. Bei den ‚Bundesjugendspielen‘ bekam ich nicht einmal einen Trostpreis fürs Mitmache[n].“ Beim Abitur verweigert er die Sportprüfung. Stattdessen ist Broder Chefredakteur der Schülerzeitung Hanse-Kogge. Im Alter von 16 oder 17 bekommt er Ärger, weil er sich in der HAKO über die damalige Sprachregelung lustig macht, die DDR in Anführungsstriche zu setzen: „Die Empörung, die über diesen Frevel daraufhin im Lehrerkollegium ausbrach, endete nur deswegen nicht tragisch, weil es ziemlich ungut ausgesehen hätte, den einzigen jüdischen Schüler wegen einer politischen Meinungsäußerung von der Schule zu weisen.“ Für kurze Zeit wird Broder daraufhin „zu einem DDR-Fan“ und hätte „alle Geheimnisse, die [er] wusste, bereitwillig nach drüben verraten, angefangen vom Stundenplan der Obersekunda am Hansa-Gymnasium bis zu den Öffnungszeiten der Bibliothek im Amerika-Haus“. Broders Polemiken sind, bei allem durchscheinenden Ernst, locker aus der Hüfte gespielt und folgen meist auf Steilvorlagen seiner politischen Gegner. Seine Bücher, die um die Themen Deutschland, Juden, Israel, USA, Antisemitismus, Antiamerikanismus und Islamismus drehen, sind ein sicherer Gewinn“ heißt es auf der Website.[12]

„Es geht auf die Dauer auch nicht, dass die Kinder jener, die nur durch Zufall der Endlösung entkommen sind, hier und heute die Geschichte aufarbeiten“

Heft 8 der FJS erscheint nach dreimonatiger Unterbrechung im Juli 1980. Eröffnet wird sie mit einem Beitrag, der einen Schwerpunkt von Peter Finkelgruens Recherchen bildete: Die Rehabilitierung der Kölner Edelweißpiraten. Soeben war der Film „Recherchen über die Edelweißpiraten“ von Dietrich Schubert erschienen; 15 Jahre später sollte Schubert mit „Unterwegs als sicherer Ort“ eine filmische Hommage auf Finkelgruen produzieren.

Erstmals wird der außergewöhnliche Mut der jungen Widerständler, der Edelweißpiraten gewürdigt. Der Film trug dazu bei, dass der Prozess ihrer Rehabilitierung begann – erst 25 Jahre später wurden die Edelweißpiraten in einem symbolischen Akt durch Regierungspräsident Roters „rehabilitiert“. Autor des Beitrages ist Matthias von Hellfeld, drei Jahre später legte dieser den Band „Edelweißpiraten in Köln. Jugendrebellion gegen das 3. Reich“ vor. In seiner Filmbesprechung zeigt er sich erschüttert von der – aus bösartigen Erfahrungen erwachsenen – Angst ehemaliger Edelweißpiraten, über ihr mutiges Verhalten als Jugendliche im Deutschland der 1970er Jahre zu berichten. Es waren einflussreiche Kölner Sozialdemokraten, die maßgeblich, hartnäckig und verleugnend, für deren Kriminalisierung sorgten. Es erscheinen auch diverse, kontroverse Leserbriefe in der FJS, die die aufgeworfenen Themen weiterführen und die auch heute noch aufschlussreich wirken. Auf einen Leserbrief, der sich auf Lea Fleischmanns Buch bezieht (s.o.), reagiert Broder in deutlicher, sowohl seine eigene als auch die „deutsche“ Position des Briefeschreibers reflektierender Weise. Dieser Autor, ein Gymnasiallehrer, beschreibt in seinem Brief seine ihn innerlich erschütternde abrupte Reaktion auf einen ihm unbekannten Schüler, der in SS-Montur durch den Schulflur lief. In den darauffolgenden Wochen sprach der Lehrer diese Szene verschiedentlich an – und erntete auch bei Kollegen und Freunden nur Verleugnung, Bagatellisierung. Schließlich kündigt er in der Schule.

Broder reagiert in einer Weise, für die er heute nur noch vernichtenden Spott übrig hätte: Er versetzt sich in die Position des Leserbriefschreibers und verwendet sogar Begriffe wie „Aufarbeitung“ mit positiver Konnotation: „…ich verstehe Sie sehr gut, und ich kann sowohl die Gründe für Ihr Schweigen angesichts des SS-Jungen wie auch Ihren Entschluss, die Schule zu verlassen, nachvollziehen. Andere rationalisieren ihre Passivität (…) Das Schlimme daran ist nur, dass Sie auf der einen Seite und Juden wie Lea und ich auf der anderen Seite mit den Folgen der Nazi-Zeit zu tun haben und damit nicht zu Rande kommen, wenn auch jeweils auf verschiedene Weise. (…) Und es geht auf die Dauer auch nicht, dass die Kinder jener, die nur durch Zufall der Endlösung entkommen sind, hier und heute die Geschichte aufarbeiten. Wir lassen uns (…) „von deutschen Zuständen verwunden und aufregen“, und wir sehen fassungslos zu, wie die Mehrzahl der Deutschen sich von nichts mehr verwunden und aufregen lässt.“ (S. 3) Der 1946 geborene Sohn überlebender polnischer Juden, dem bei seinem „Neuanfang“ in Deutschland im Jahr 1958 im zerstörten Köln niemand geholfen hat – weder mittels Integrationskursen noch durch um historische „Aufarbeitung“ bemühte „besorgte Bürger“ – , hat genug von der Sache. Er ist es leid – und kann doch nicht loslassen. Henryk M. Broder möchte sich nicht mehr in sinnlose „deutsche“ Auseinandersetzungen ziehen, sich zermürben lassen. Vor allem möchte er nicht mehr „seinen linken Freunden“ vertrauen. Dass dies keine isolierte Erfahrung ist veranschaulicht die tragische Biografie Sammy Speiers eindrücklich (vgl. Kaufhold 2012). Broder, der zu diesem Zeitpunkt bereits eine beachtliche Anzahl von Büchern publiziert hatte, fügt hinzu: „Deswegen habe ich ein Buch über Neonazismus in der BRD gemacht, deswegen hat Lea ein Buch geschrieben, das jeder deutsche Lehrer hätte schreiben können. Und weil wir diesen „Stellvertreter-Krieg“ nicht endlos fortführen können, ist Lea nach Israel ausgewandert, höre ich mit politischer Arbeit auf.“ (H. 8/80, S. 3)

„35 Jahre nach Auschwitz sich nun selber die Nürnberger Rassenarithmetik zu eigen zu machen“

Im Beitrag „Neue Nürnberger Arithmetik“ gibt Finkelgruen eine Diskussion zwischen Vertretern der Allgemeinen jüdische Wochenzeitung (der heutigen Jüdischen Allgemeinen) sowie Broder und ihm selbst wieder, in dem es wohl vor allem um die Frage der jüdischen Identität ging. Es kommt bei dieser Podiumsdiskussion zu einer heftigen Kontroverse: „Wir warfen ihm (F. Sachser, Redakteur der A. j. Wochenzeitung, d. Verf.) vor, 35 Jahre nach Auschwitz sich nun selber die Nürnberger Rassenarithmetik zu eigen zu machen.“ Finkelgruen weist darauf hin, dass „bereits vor Jahren“ Vertreter des Zentralrats der Juden „Nichtjuden und Halbjuden das Recht abgesprochen“ hätten, „über die Problematik ehemaliger Kapos“ zu diskutieren. Damit spielt Finkelgruen auf seine eigenen Briefe an den Zentralrat an, in denen er diesem zahlreiche, im Laufe seiner journalistischen Recherchen aufgefundene Dokumente über ehemalige Kapos zur Verfügung stellte, die nach der Shoah nach Deutschland gegangen waren – eine sehr heikle, von zahlreichen moralisch-historischen Dilemmata erfüllte Thematik. Wenn man die vorherrschende Interpretation ernst nähme so seien auch „zwei der zwölf Stämme Nichtjuden“, führt Finkelgruen aus. Dieses Problem habe man historisch durch eine Legende und durch „merkwürdige Klimmzüge“ zu lösen versucht. Finkelgruen fügt eindringlich hinzu: „Nehmen wir mal an, Herr Sachser, Auschwitz würde reaktiviert (ein latent jüdischer Alptraum). Hielten Sie es nicht für möglich, dass wir – Sie und ich – uns dort – unabhängig von Ihrer Definition – wiederträfen?“ (ebd.)

Die FJS bringt – wie es die Jüdische Allgemeine heute gleichfalls praktiziert – im Heft einen „Spruch des Monats“. Das Motto vom Juli 1980 ist angesichts der aktuellen NSU-Mordserie und der endlosen Pannenserie, die bei deren parlamentarischen Aufarbeitung aufgedeckt wurden, von einer frappierenden Aktualität: „Unter den 14 letzten deutschen Terroristen sind vier vom BND, drei vom Verfassungsschutz und zwei vom BKA“ (Casino-Spruch in Pullach)“, heißt es dort.

„Keine Vorbilder, keine Hobbies … voller Sympathie für Rasputin, das Telefon, Kurt Tucholsky, Fritz Teufel“

Als Abschluss des Heftes findet sich ein Beitrag des Schriftstellers Fred Viebahn. Der 1947 in Gummersbach Geborene ging in Köln-Mülheim zur Schule und war früh mit Henryk M. Broder (wie auch, wenn auch viele Jahre später, mit Peter Finkelgruen) befreundet. Broder und Fred Viebahn kannten sich bereits als Oberstufenschüler aus dem „Politischen Arbeitskreis Oberschulen“. Fred ist dort als Redakteur seiner Köln-Mülheimer Schülerzeitung „Pauke“ vertreten, Broder als Redakteur der „Hansekogge“; dies war die Schülerzeitung des Hansagymnasiums. Gemeinsam geben sie die antiautoritäre und radikal-liberale Zeitschrift po-po-po (Pop-Politik-Pornographie) heraus, die sie nach wenigen Ausgaben einstellen.[13] Im September 1968 war Broder (gemeinsam mit dem Plattenproduzenten Rolf-Ulrich Kaiser) für die vom Essener Jugendamt veranstalteten Essener Song-Tage verantwortlich, auf denen vor allem nicht-kommerzielle Underground-Bands auftraten. In dem zu den Song-Tagen erschienenen Buch (1968) findet sich ein von Broder selbst verfasstes, namentlich nicht gekennzeichnetes Portrait Broders: „22 Jahre alt, seit 1958 in Köln, davor mal hier, mal dort, im Herbst 1966 Abitur, seitdem Studium der Soziologie und Arbeit als freier Journalist (Pop, Politik, Pornographie) für nach und nach vier Handvoll Rundfunkanstalten und Zeitungen. Keine Vorbilder, keine Hobbies, keine Leidenschaften, Nichtraucher, Cola- und Milchtrinker, voller Sympathie für Rasputin, das Telefon, Kurt Tucholsky, Dänemark, Fritz Teufel und BMTR“[14] Im darauffolgenden Jahr publiziert Broder in der Zeitschrift „Spontan“ den Beitrag „Underground und Untergrund. Das Geschäft mit dem Etikett.“ Broders jugendliche Begeisterung für Fritz Teufel, den späteren kämpferischen „Antizionisten“ und engen Weggefährten Kunzelmanns (Kaufhold 2018c), ist schon eine eigenartige Sache.

Später laufen Fred und Henryk gemeinsam in die Vorlesungen des seinerzeit „legendären“ Kölner Psychologie-Hochschullehrers Wilhelm Salber, Begründer der von ihm gegründeten, an Freuds Werk orientierten Psychologischen Morphologie; Salber hatte bei Anna Freud ab 1973 eine Analyse gemacht. Sie amüsieren sich am „kläglichen Scheitern eines Fernsehfilms (ich als Regieassistent, Henryk als Mime, der einen hitchhikenden Zigeuner spielte“ (Viebahn, ebd.). Bald darauf schreiben sie Beiträge für den WDR. 15 Jahre später, 1981, begegnen sie sich zufällig wieder in Israel. 1970 folgte ein weiteres kurzlebigen Journal im Zeitungsformat – bubu / eiapopeyea – für das Broder und Viebahn verantwortlich zeichnen. Zeitgleich beginnt Broder in Hamburg als Autor bei den St. Pauli-Nachrichten. Das vom Fotografen Günter Zint 1968 begründete, wöchentlich erscheinende Erotikblatt erreichte bereits 1970 mit einer Kombination aus Kontaktanzeigen, Erotik und linker politischer Agitation Auflagen von 800.000. Dabei lernt Broder auch die Journalisten Günter Wallraff und Stefan Aust kennen. Broders erstes Buch („Wer hat Angst vor Pornografie“) erscheint 1970 beim Melzer Verlag. Der Sohn des Verlegers war ein Jugendfreund Broders; im Alter verbindet sie, politisch bedingt, eine abgrundtiefe Feindschaft, die auch in Gerichtsprozessen ausgetragen wird.

Fred Viebahn, um zu ihm zurück zu kommen, arbeitet in Köln als Journalist und Schriftsteller, veröffentlicht 20-jährig seine erste Novelle – Der Ausbruchversuch –; in den folgenden zwölf Jahren folgen neun Romane und mehrere Auszeichnungen. So wird 1969 sein erster Roman, Die schwarzen Tauben, zum „Buch des Monats“ gewählt. 1976 geht Viebahn im Rahmen eines Stipendiums in die USA, es folgen Dozententätigkeiten. 1979 heiratet er die afroamerikanische Schriftstellerin Rita Dove, schreibt 1979 an der Mishkenot Sha´ananim Gastresidenz in Jerusalem und bleibt danach mit seiner Familie in den USA. Sein FJS-Beitrag „Ein Tag bei Amos Oz“ reflektiert diese Monate in Israel.[15]

Die Verbindung zu seinen Kölner Jugendfreunden hält bis heute an, trotz der geografischen Distanz: Fred Viebahn wirkt seit sehr vielen Jahren gemeinsam mit Finkelgruen als Vorstandsmitglied beim Exil-PEN und veröffentlicht regelmäßig deutschsprachige Texte bei Broders Blog Die Achse des Guten.

Eine Anekdote, die mir Fred Viebahn erzählt hat[16] mag zur Veranschaulichung von Viebahns und Broders früh wahrgenommener Skepsis gegenüber vielen Linken der 68er-Zeit dienen: Ende der 60er Jahre nehmen sie, eher zufällig, an der Besetzung von Straßenbahnschienen in Köln teil. Nach kurzer Zeit schauen sich die beiden an, Fred fragt den drei Jahre älteren Henryk, was sie mit dem Klamauk eigentlich gemeinsam hätten, persönlich und politisch. Henryk sieht es genauso. Sie stehen auf, verlassen die linke Besetzung, begeben sich in ein an den Ringen gelegenes Wiener Cafe und setzen ihre Unterhaltung fort. Das Trügerische ihrer Beziehung zu vielen Linken ist ihnen früh bewusst. Eine hierzu passende historische Episode, die in die Kölner Justizgeschichte eingegangen ist: Im Oktober 1966 kommt es nach Fahrpreiserhöhungen zu einer Sitzblockade; nachfolgend wird der RCDS-Vorsitzende Klaus Laepple, Mitglied der CDU, als Asta-Vorsitzender wegen „geistiger Nötigung“ verurteilt. Sein Anwalt ist Ulrich Klug, Finkelgruens enger Weggefährte in der FDP, der sich gleichfalls energisch für die Rehabilitierung der Edelweißpiraten engagierte.

„Die Deutschen haben die Juden wiedergutgemacht, um sich selbst international wieder zu rehabilitieren“

Heft 9 der FJS macht, vor dem Hintergrund der 1980er-Bundestagswahl, bei der Franz-Josef Strauß und Helmut Schmidt kandidierten, mit Beiträgen über Strauß auf. Also ein Thema, welches seinerzeit in nahezu allen Medien kontrovers diskutiert wurde. Broder eröffnet mit einer kleinen Polemik, in der er sich fragt, ob die Wahl von Strauß vielleicht als eine Belastungsprobe für die demokratische Substanz der Bundesrepublik dienen könne – „ein Großexperiment sozusagen, mit der BRD als Versuchsfeld.“ (H. 9, S. 1) Es folgt ein Beitrag von Fred Viebahn, in dem dieser antisemitische Äußerungen zweier junger Schriftsteller am Rande einer Geburtstagsfeier für Wolfdietrich Schnurre schildert (s.u.).

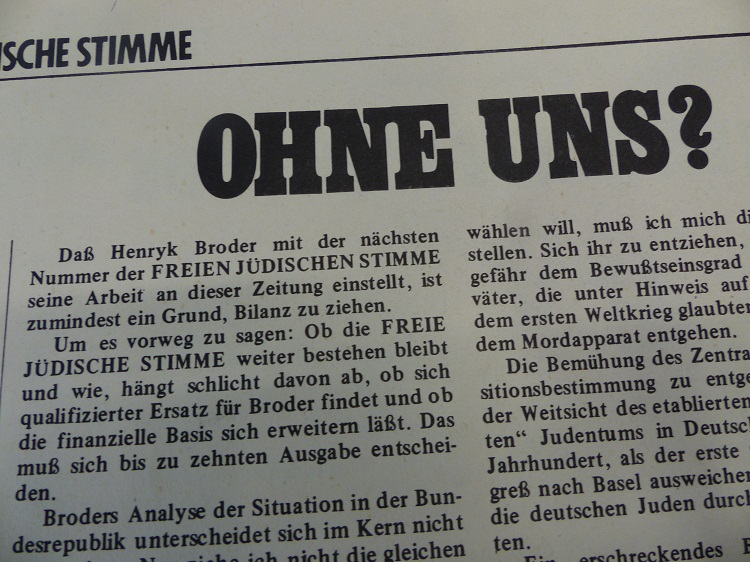

Bedeutsam und auch sprachlich lesenswert sind zwei Beiträge von Broder („Ohne mich!“) und Finkelgruen („Ohne Uns?“). Broder kündigt das Ende der FJS – bzw. seiner Beteiligung hieran – an und begründet dies. Beiden Texte sind offenherzige Selbstreflexionen und Identitätsbestimmungen, in die der Leser eingebunden wird. Broder betont: Er höre mit seiner Beteiligung an der FJS nicht auf, „weil mir die Arbeit zu viel wird.“ Auch nicht, weil ihm diese zu teuer werde. Dies alles habe er zuvor gewusst: „Ich höre auf, weil ich inzwischen eingesehen habe, dass man in der Bundesrepublik politisch arbeiten, das(s) man aber genauso gut in die Sahara gehen und dort Sand von einem Haufen auf den anderen Schippen kann. Das Ergebnis ist dasselbe.“ (S. 8) Broder verweist auf die allgegenwärtigen, bis heute andauernden Instrumentalisierungen von „kritischen“ jüdischen Stimmen. Auch er habe in der FJS vereinzelt diese „innerjüdische“ Stimme sprechen lassen, sich auf diese gesellschaftliche Rolle eingelassen – im Wissen um die reflexhaft einsetzende Instrumentalisierung seiner Person und Kritik. Er greift deshalb, unter Verweis auf die „spezielle deutsch-jüdische Kooperation nach `45“ (ebd.), erneut die Formulierung des dialektischen Prozesses der „Wiedergutmachung“ der Deutschen bzw. der Juden auf, die sein Freund Eike Geisel als erster formuliert hat: „Die Deutschen haben die Juden wiedergutgemacht, um sich selbst international wieder zu rehabilitieren, dafür haben die Juden (bzw. deren Repräsentanten) versprochen, sich ordentlich zu benehmen und den Deutschen ihre Geschichte nicht mehr nachzutragen.“ (ebd.)

Als Beleg hierfür benennt Broder einen Beitrag aus der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, durch den er sich ungerecht behandelt fühlt: „Herr Nachmann hat eine zeitlang jedem, dem er im Intercity oder an anderen relevanten Orten der Republik traf, erklärt, Broder wäre ein ganz schlimmer Linksradikaler. Inzwischen haben sich einige Repräsentanten des Zentralrats uns gegenüber auf eine andere Taktik verlegt. Sie verbreiten, wir wären gar keine Juden und könnten uns deswegen zu jüdischen Problemen nicht äußern.“ (ebd.)[17] Er, Broder, habe „einfach keine Lust“ mehr, sich mit „solchen Riesenzwergen auseinanderzusetzen“. Broder erwähnt den angekündigten Besuch des wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit umstrittenen Bundespräsidenten Carstens in der Kölner Synagoge, bei dem “die Offizialjuden“ offenkundig „kein Ekel“ befalle. Seine FJS nähre letztlich weiterhin die Illusion „dass es Alternativen zu der opportunistischen Politik des Zentralrats“ gäbe. Er sei der Vergeblichkeit, der wohlfeilen Empörung, der Stellvertreterpolitik müde: Seine Abschiedsworte an die Leser: „Wir machen uns auf die Dauer lächerlich, wenn wir immerzu die verschiedenen Gestanks-Varianten beschreiben und nach den Verursachern differenzieren. Wer will, mag diese Übung der Vergeblichkeit fortsetzen. Ich mache dabei nicht mehr mit.“ (ebd.)

Finkelgruen stimmt in seiner Replik Broders Analyse weitestgehend zu, zieht daraus aber nicht die gleichen Konsequenzen. Für ihn sei das Glas halbvoll, für Broder sei es halbleer. Auch er sei „es leid, als Jude immer wieder (…) die linke Variante des Antisemitismus, den Antizionismus, unwidersprochen hinzunehmen.“ Er, Finkelgruen, sei weiterhin bereit, sich der kontroversen, ermüdenden Diskussion zu stellen. Er beschreibt Heinz Galinskis öffentliche Äußerungen zugunsten der Zigeuner auch als eine Ermutigung für sich selbst und fügt abschließend hinzu: „…ich glaube aber, dass ein Verschweigen schlimmer wäre als die Auswanderung in die Sahara oder nach Lappland.“

Einen Ersatz für Broder findet sich nicht. Zwei Monate später findet die Freie Jüdische Stimme mit der Nr. 10 ihr selbstgewähltes Ende.

„Alle Juden in die Gaskammer“

Das letzte Heft, Nr. 10, erscheint im Dezember 1980. Diesmal hat es zwölf und nicht acht Seiten. Es ist ein Abschluss, der überfällig ist. Eröffnet wird es mit dem Thema, dessen die beiden Herausgeber mehr als müde sind: Hakenkreuze und antisemitische Parolen, die wochenlang auf Gebäuden der Kölner Universität zu sehen sind. Drei der Parolen werden auf der ersten Seite der FJS dokumentiert, darunter „Alle Juden in die Gaskammer“. Der antifaschistische Aktivist Sammy Maedge, zugleich neben Kurt Holl (vgl. Degania 2018) der eigentliche Begründe des Kölner EL-DE Hauses, ist wie so häufig in den letzten Jahren einer der Wenigen, die dagegen öffentlich protestieren. Am 5.11.1980 übermalt Maedge sie in Eigeninitiative – und wird deshalb von der Universitätsleitung angeklagt. Erst als die Presse über den Skandal berichtet nimmt sie die Anzeige wieder zurück. Dementsprechend fällt das Ende dieses Beitrages so aus: „Was ist der antifaschistische Widerstand in diesem Land? Offenbar der Widerstand gegen den Faschismus.“ (H. 10, S. 1)

Weiterhin findet sich im Blatt eine Briefkorrespondenz Broders mit dem „Bayrischen Institut für Erwachsenenbildung“; Broder hat diese ohne Absprache mit dem Adressaten im Blatt veröffentlicht. Die Dinge sind immer wieder beschrieben und beklagt worden, dabei kann man es belassen. Erwähnt sei noch ein Beitrag von Gertrud Seehaus über ihre schulische Arbeit im Rahmen einer „türkischen Vorbereitungsklasse“ – also einer Schulklasse, die seinerzeit für türkische Kinder gebildet wurde, die gerade erst nach Deutschland gekommen waren. „Über das Leben in Deutschland denken sie mehr nach als ihre Klassenkameraden. Sie haben viel darüber zu sagen“ (S. 6), bemerkt sie. Für Gertrud Seehaus war dieser Text zugleich ein früher Abschied von ihrem verbeamteten Lehrerdasein: Zwei Jahre später geht sie mit Peter Finkelgruen nach Israel und kündigte ihre Lehrerstelle – und damit ihren Beamtenstatus. Sie empfand – und empfindet das bis heute – als einen Akt der Befreiung.

„So mit diesen jüdischen Geschäftsmanieren; also der ist schon ein richtiger Jude“

Ein köstlicher historischer Fund aus dem Abschiedsheft ist der Leserbrief von Georges Reymond als Replik auf den Beitrag „Ein richtiger Jude…“ von Fred Viebahn, zuvor erschienen in der FJS 9/1980, S. 3 (s.o.). Hierin beschreibt Fred Viebahn eine Feier anlässlich des 60. Geburtstages des Schriftstellers Wolfdietrich Schnurre in der Berliner Akademie der Künstler, mit Sekt und Smoking. Nahezu alle literarische Prominenz ist versammelt. Der seinerzeit 33-jährige Fred Viebahn kommt mit zwei jungen preisgekrönten Autoren ins Gespräch. Ein Thema für ein Gespräch findet sich rasch: Der jüdische Autor Marcel Reich-Ranicki. Und, wenig überraschend und für Fred Viebahn dennoch irritierend: Beide literarischen Jungstars stimmen unisono, beim Sekt, fröhlich in die plattesten antisemitischen Bemerkungen und Welterklärungen ein: „Marcel Reich-Ranicki sei “ein richtiger Jude“, „so mit diesen jüdischen Geschäftsmanieren“; `machst du Geschäft mit dir´, er lacht, `also der ist schon ein richtiger Jude´“. Der andere Jungautor bestätigt in Anwesenheit von Fred: „Das stimmt, ein richtiger Jude, der versteht halt nur, wenn es was zu handeln gibt.“ (H. 9/1980, S. 3) Also eine Szene, die sich seitdem tausendfach immer und immer wieder neu ereignet hat; in einem Land, in dem zu diesem Zeitpunkt die Jüdischen Gemeinden etwa 28.000 Mitglieder hatten (Ginsburg 1988, S. 108).

Fred Viebahn, der zu diesem Zeitpunkt bereits Köln verlassen hat und seit einigen Jahren in den USA lebt, vermag sich noch zu empören: „Wie beruhigend zu wissen, dass eine künftige Bundesschrifttumskammer auf zünftigen Nachwuchs zu bauen vermag – fehlt uns nur noch der Starke Mann!“, kommentiert er. Die Namen der Stipendiaten nennt er nicht.

Georges Reymond: „… außerdem besitze ich trotz meiner 71 Jahre noch zwei schlagkräftige Fäuste“

Im Abschiedsheft findet sich auch ein „aus der Zeit gefallener“ kurzer Leserbrief des Schriftstellers und „historisch-politischen Aktivisten“ Georges Reymond, in dem dieser sich auf Fred Viebahns Schilderungen der antisemitischen Äußerungen der Jung-Autoren bezieht. Überschrieben ist dieser mit „Zwei Fäuste“: „…Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir die Namen und Anschriften der beiden Rabauken nennen könnten, denn ich möchte die Angelegenheit, von der ich erst durch Sie erfahren habe, nicht auf sich beruhen lassen. Es gibt, wenn auch sehr selten, noch Richter in Berlin, und außerdem besitze ich trotz meiner 71 Jahre noch zwei schlagkräftige Fäuste…“ (ebd.)

Biografischer Hintergrund: Der am 25.5.1909 in Wiesbaden mit dem Namen Georg Wilhelm Manfred Rosenthal Geborene macht sich mit seinen journalistischen Texten, seinen Gedichten und seinen Kampfesliedern in der französischen Resistance einen Namen. Er publiziert unter diversen Namen: Als Fritz Hoff, Georges Reymond, Georg W. Manfred, Paul Arma, gelegentlich auch als Michel Marly. 1930, da gilt er als gerade volljährig, tritt er aus der jüdischen Religionsgemeinschaft aus und in die KPD ein. 1939 wird er wegen seiner Kritik an den Moskauer Prozessen aus der KPD ausgeschlossen, im Juli 1939 aus Deutschland ausgebürgert. 1950 bis 1953 ist Reymond Frankreichkorrespondent des Spiegel, danach bis 1963 freier Mitarbeiter von ZEIT und Stern, aber auch des DDR-Rundfunks. Sein Lebensthema bleibt eine Auseinandersetzung mit der Nazidiktatur. Im Alter entdeckt er seine Identität als Jude wieder. „Ich bin nicht nur anderen unbequem, ich bin es auch mir selber, und das heißt, wenn ich zwischen zwei Stühlen sitzen kann, dann stell ich erst den dritten noch dazu“, schreibt Reymond 1980 in einem seiner zahlreichen Gedichte (Walter Jacob Archiv 2007). Er verstirbt am 11.10.1989.

Der letzte Beitrag der Freien Jüdischen Stimme stammt von Peter Finkelgruen und erinnert – unter dem Titel Noch `ne Bombe – an das vermutlich von Dieter Kunzelmann (vgl. Kraushaar 2005, Kaufhold 2018c) geplante Bombenattentat auf das Jüdische Gemeindehaus Berlins – ausgerechnet am 9. November 1969; die Bombe explodierte nur durch Zufall nicht (Zdiara 2013). Finkelgruen verweist auf einen Spiegel-Leserbrief Tilmann Fichters, gemäß dem diese Bombe aus den Beständen des Landesamtes für Verfassungsschutz (Peter Urbach) gestammt haben soll. Er führt mehrere Belege für diese fragwürdigen Kooperationen an. Der Historiker Wolfgang Kraushaar hat 2005 ein Buch über dieses geplante Attentat nur durch Zufall nicht explodierte Bombe vorgelegt, in dem Finkelgruens kurze Anmerkungen 25 Jahre später weitestgehend bestätigt werden. Die 13 Jahre andauernde NSU-Mordserie mit ihren mehr als zahlreichen Fragwürdigkeiten, einschließlich einer Parallelgesellschaft von Geheimdiensten und V-Männern (u.a. Aust & Laabs 2014), ist ein bedrückender, aktueller Beleg dafür, dass sich auch an den in der FJS behandelten gesellschaftlichen Themen bis heute nichts grundlegend geändert hat.

Ende 1980 ist Schluss. Broder & Finkelgruen verabschieden sich in galanter Weise mit einer Fotocollage von ihren Lesern. Ein Jahr später gehen Peter Finkelgruen und Henryk M. Broder nach Israel. Heute ist die Freie Jüdische Stimme vollständig vergessen.

Ein Epilog

In Peter Finkelgruen lebt diese kurzzeitige, produktive Lebenssequenz weiter. 2015 erinnert er sich im „royalen Journalistenfragebogen“ der Prinzessinnenreporter (Nr. 23) voller Wehmut an ihr Magazin:

Frage: „ Wie würde eine Zeitung aussehen, bei der Du ganz alleiniger Chefredakteurkönig wärst? Und wie würde sie heißen?

Einmal habe ich das versucht. Die Zeitung hieß „Freie Jüdische Stimme“. Bis Henryk Broder und ich beschlossen haben, dem linken Antisemitismus in der Bundesrepublik den Rücken zu kehren und uns nach Jerusalem zu begeben. Vielleicht ist es Zeit für die „Neue Freie Jüdische Stimme.““

Anlässlich des 40. Geburtstages der Freien Jüdischen Stimme hat Roland Kaufhold in der Jüdischen Allgemeinen ein journalistisches Portrait veröffentlicht.

Der Autor dieses Beitrages, Dr. Roland Kaufhold, arbeitet an einem Buch zum Leben und den Lebensthemen von Peter Finkelgruen. Das Buch wird beim Psychosozial-Verlag, Gießen, erscheinen.

Die Freie Jüdische Stimme ist archiviert bei der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA), Vorlass Peter Finkelgruen, Köln: Jüdische Stimmer, RWWA 570-16-1

Literatur

Aust, S & D. Laabs (2014): Heimatschutz: Der Staat und die Mordserie des NSU. München (Pantheon Verlag)