Überlegungen mit Christopher Nolans „Oppenheimer“

Von Miriam N. Reinhard

(„Sind jetzt die Zeiten für ein Gespräch über Filme?“ „Ein Gespräch über Filme könnte die Zeit vertreiben. Ein Gespräch über Waffen kann ihre Nutzung verschieben. Ein Gespräch über Gespräche kann Versprechen bewirken.“)

III.

Nein, eigentlich habe niemand etwas Positives über ihn sagen können, erläutert General Leslie R. Groves (Matt Damon) dem prominenten Physiker J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), dennoch sei er zu ihm gekommen, denn er brauche ihn. Er müsse ihn für ein außergewöhnliches Projekt rekrutieren. Der Zweite Weltkrieg muss beendet werden, die Amerikaner müssen dafür vor den Deutschen die Atombombe entwickeln. Die Zeit drängt, denn die Deutschen scheinen bereits einen Vorsprung zu haben. Die besten verfügbaren Physiker, Chemiker und Ingenieure ihrer Zeit werden für das „Manhattan Projekt“ rekrutiert, Oppenheimer soll sein wissenschaftlicher Leiter sein.

Der Film „Oppenheimer“ von Christopher Nolan erzählt die Geschichte Oppenheimers im Hinblick auf die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Atombombe. Dabei entfaltet er die Geschichte ausgehend von drei Erzählsträngen: Es werden Episoden aus der Befragung Oppenheimers von 1954 vor der Atomenergiekommission (AEC) dargestellt, die Details aus seinem Leben abfragt, weil sie – aufgrund früherer Kontakte in kommunistische Kreise – die Sicherheitsfreigabe nicht verlängern will, die Oppenheimer, der bis dahin noch beratend für die Regierung tätig ist, Zugang zu Geheimunterlagen gewährt.

In einem weiteren Erzählstrang geht es um die Befragung des Politikers Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) vor dem Handelsausschuss des US-Senats, von dem er als Handelsminister bestätigt werden soll; als Vorsitzender der AEC hat er die Befragung Oppenheimers zu verantworten. Er hat gegen Oppenheimer intrigiert, sich mit ihm auch in Rüstungsfragen überworfen, fühlt sich wohl auch persönlich durch ihn gekränkt und ist getrieben davon, Oppenheimer politisch auszuschalten. Zu diesen Vorgängen muss Strauss nun Stellung beziehen – vor dem Kongress scheitert er 1959 schließlich.

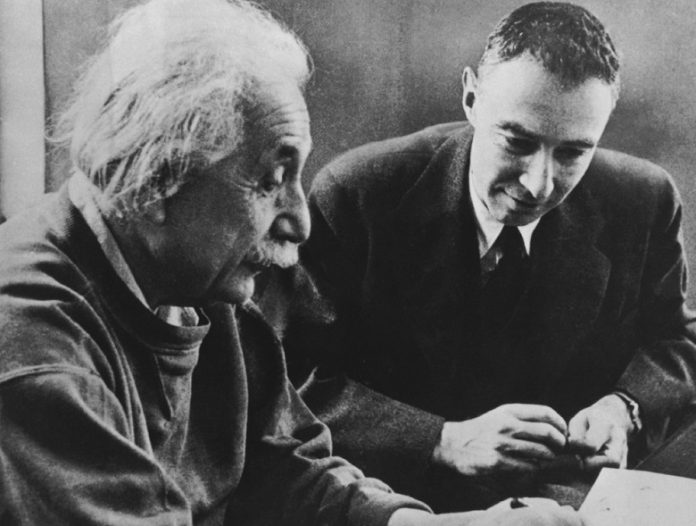

Der dritte Erzählstrang – ohne Frage der entscheidende– ergibt sich aus den Erinnerungen Oppenheimers an die Vorgeschichte des Manhattan-Projekts, an die anschließende Realisierung der Atombombe und das Leben mit den Konsequenzen aus ihr. Wir sehen Oppenheimer als Student in Europa, als aufsteigenden Wissenschaftler im Kontakt mit Albert Einstein (Tom Conti) und als Frauenheld mit Kontakt zu kommunistischen Kreisen, in denen er nach einer Liaison mit der Psychologin Jean Tatlock (Florence Pugh), die sich später das Leben nimmt, seine Ehefrau Kitty (Emily Blunt) findet, die viel zu früh Witwe geworden ist. Ihr Mann starb im antifaschistischen Widerstandskampf in Spanien. Er starb, so erzählt sie „als er zum ersten Mal den Kopf aus dem Schützengraben gesteckt hat. (…) Er hat unser Beider Zukunft geopfert, um zu verhindern, dass eine faschistische Kugel im spanischen Schlamm landet. Das ist der Inbegriff von Nichts.“ Deutlicher kann man die Sinnlosigkeit des zum Heroischen verklärten sinnlosen Sterbens in den Schützengräben tatsächlich kaum beschreiben. Als sie Oppenheimer begegnet, ist Kitty zwar bereits wieder verheiratet – als sie dann aber von ihm schwanger wird, löst sie sich aus dieser Ehe endgültig und heiratet ihn.

Wir sehen Oppenheimer dann als Leiter des „Manhattan Projektes“ in der eilig aufgebauten Forschungsanlage in Los Alamos, New Mexico, um die herum eine in sich abgeschlossene Kleinstadt errichtet wird. Wir erleben ihn höchst angespannt bei der entscheidenden Testzündung einer Atombombe am 16. Juli 1945, die den symbolträchtigen Namen „Trinity“ trägt. Oppenheimer zitiert dazu aus den „Holy Sonnets“ von John Donne die erste Zeile aus Sonett No 14: „Zerschlage mein Herz, dreifaltiger Gʼtt“ („Batter my heart, three-person´d Gʼd“). Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals, als dann der Countdown zur Zündung läuft.

Oppenheimer ist sich seiner immensen Verantwortung bewusst, als er den Posten des Projektleiters annimmt. Er weiß, dass er es ist, der über den Tod tausender Menschen mitentscheiden wird. Der mehrsprachige Intellektuelle, der auch Sanskrit lesen und sprechen kann, zitiert aus der Bhagavad Gita, einer Heiligen Schrift im Hinduismus, folgenden Satz: „Ich bin der Tod geworden. Der Zerstörer der Welten.“

Doch die Entscheidung über den Einsatz der Atombombe liegt nach ihrer Entwicklung bei der Politik, die Japan zur Kapitulation zwingen und damit dem Krieg zum Ende bringen will, ohne in andauernden Gefechtshandlungen weitere eigene Soldaten zu verlieren. Wir sehen Kriegsminister Henry L. Stimson (James Remar) mit sentimentaler Geste Kyoto als Bombardierungsziel aus der Auswahl möglicher Städte streichen, denn diese Stadt sei für die Japaner schließlich kulturell bedeutend und außerdem habe er dort seine Flitterwochen verbracht. (Die Flitterwochenreise Stimsons nach Kyoto ist wahrscheinlich mehr ein historisch gewordenes Gerücht als eine historische Tatsache, man weiß nicht genau, was Stimson bewegt hat, als er darauf beharrte, dass Kyoto verschont bleiben soll. Die Wahl des Schauplatzes der Geschichte ist nicht immer Produkt nachvollziehbarer Debatten: Verschiedene Menschen treffen aufeinander, die waren vielleicht mal irgendwo und wollen vielleicht noch irgendwohin, Träume und Projektionen, Un-Berechenbarkeiten können darüber entscheiden, wo überlebt werden kann – und damit müssen wir leben.)

Am 5. August („In Japan ist es der 6.“) sitzt Oppenheimer mit klopfendem Herzen höchst angespannt zur Nachtstunde vor dem Telefon, doch zunächst meldet sich niemand bei ihm. Er hört die Ansprache von Präsidenten Truman (Gary Oldmann) im Radio nach dem Abwurf der Atombomben: am 6. August auf Hiroshima, am 9. August auf Nagasaki. Über 100.000 Menschen sind sofort tot. Am 15. August gibt Kaiser Hirohito die Kapitulation Japans bekannt.

Stärker noch als das, was in diesem Film gezeigt wird, wirkt das, was nicht in ihm gezeigt wird, was aber durch seine Abwesenheit ins Bewusstsein drängt. Der Film zeigt nicht Hiroshima, nicht Nagasaki im Moment des Abwurfs oder nach dem Abwurf der Bomben. Die Bilder des Grauens entstehen im Kopf des Publikums. Als alle am Manhattan-Projekt Beteiligten euphorisch applaudieren, als Oppenheimer nach der Rede Trumans eine kurze Ansprache vor den Wissenschaftler:innen in Los Alamos hält, da kontrastiert der Jubel der so lebendig wirkenden gelösten Menge die Totenstille von Hiroshima und Nagasaki, an die der Zuschauer unweigerlich denken muss. Es wäre nicht nötig gewesen, hier noch einen visuellen Effekt einzufügen, Nolan tut es dennoch: Der Zuschauer sieht, wie vor den Augen Oppenheimers die Menge zu verschwimmen beginnt, in dem Sinne, dass es wirkt, als würden einige Menschen zu schmelzen beginnen. Man kann diese visuellen Effekte überladen finden (und in drei Stunden bietet Nolan einige), doch sie nehmen dem Film nicht seine Ernsthaftigkeit.

Oppenheimer hat immer um die Zerstörungskraft der Bombe gewusst und hat diese Last getragen, wenngleich er ihren Einsatz auch befürwortet hat. „Ich habe das Gefühl, Blut an meinen Händen zu haben“, sagt er zu Truman, als dieser ihn nach dem Krieg im Weißen Haus empfängt. Truman wedelt daraufhin ironisch mit einem Taschentuch. „Unsere Arbeit wird einen Frieden sichern, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat“, ist Oppenheimer noch vor Abwurf der Bombe überzeugt: Nachdem er der Armee die Möglichkeit gab, sich bis zum Gipfel des Todbringenden bewaffnen zu können, wird jetzt, so glaubt er, eine Zeit der Einsicht und Abrüstung folgen. Truman zeigt sich an solchen Überlegungen wenig interessiert und reagiert ablehnend auf seine Überlegungen. Oppenheimers Erbe, das zeigt Nolans Film eindrücklich, ist deshalb nicht nur die Bombe, sondern auch die Warnung vor ihr, der Wille zum Frieden. Der Politik, der er als Wissenschaftler gedient hat, wird er als Mahner allerdings zur Last.

Regisseur Christopher Nolan teilt mit Oppenheimer die Angst vor weiterer Eskalation; im Gespräch mit SPIEGEL sagt er: „Ich habe große Angst vor einem Atomkrieg. Hatte ich schon immer. Und je mehr ich während der Recherche für diesen Film über Atomwaffen gelernt habe…, sagen wir mal so: es hat nicht geholfen, mich zu beruhigen.“

II.

Es steht außer Frage: Die Welt ist eine andere, seit die Atombombe existiert. Im Moment hat Putins Angriffskrieg auf die Ukraine die bisherigen Gewissheiten des Westens erschüttert –doch das Ende des Kalten Krieges hat nicht zum vielzitierten „Ende der Geschichte“ geführt, das auch nur konstatiert werden kann, wenn man die Geschichte teleologisch zu einem solchen Ende hin erzählen will. (Wladimir Putin hat die Vorstellung eines solchen Endes nie geteilt, da nicht einmal das 18. Jahrhundert, das Jahrhundert des Aufstiegs Russlands zum Imperium, für ihn zu Ende gegangen scheint – wovon auch sein bizarr anmutender im heilsgeschichtlichen Jargon verfasster Essay „Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern“ zeugt.)

Wenn Geschichte heute deutlicher als zuvor in verschiedene Geschichten zerfällt, wird ein großer Strang in ihr bestehen bleiben, der weiterhin alle nun folgenden Entwürfe und Erzählungen strukturiert: Auch die „multipolare Weltordnung“ entspricht der vergangenen Weltordnung, wo sie strategisch gezwungen bleiben wird, sich um die Atommächte herum zu organisieren. „Zeitenwende“, so hat es der Militärhistoriker Sönke Neitzel formuliert, „heißt eben auch, mit der nuklearen Bedrohung wieder leben zu lernen.“

Zeitenwende bedeutet dann: Vergegenwärtigung einer Gegenwart, die mit der Atombombe unwiderruflich begonnen hat. Die alte Bombe aus dem letzten Jahrtausend bleibt für immer die „neue Bombe (…), der wir Freiheit, Ordnung und Recht verdanken“, wie Bettina Wegner es kritisch in ihrem 1985 veröffentlichten Lied „Der Führer“ ausgedrückt hat. Das atomare Zeitalter begründet die Kontinuität seiner eigenen Geschichte. Es kann kein weiteres Zeitalter geben. In diesem Sinne hat die Erfindung der Atombombe die Möglichkeiten von Geschichte bis zum Ende einer jeden Geschichte begrenzt.

Es ist falsch, was aus manchen Kreisen in den letzten Monaten immer wieder kolportiert wird, dass man „gegen eine Atommacht keinen Krieg gewinnen kann“ – es mag eindrucksvoll klingen, aber es hält einer historischen Überprüfung nicht stand, was diejenigen, die nicht müde werden, dies dennoch zu behaupten, wissen. Ihre Hartnäckigkeit kann uns aber etwas verdeutlichen: So wenig, wie die behauptete unausweichliche Niederlage mit Blick auf die Geschichte tatsächlich ausweichlich ist, so wenig lässt sich aus der historischen Widerlegung irgendeine Sicherheit ableiten. Die zwangsläufige Niederlage ist deswegen widerlegt, weil es seit Hiroshima und Nagasaki eine Übereinkunft zwischen den Mächten gibt: dass keine Diplomatie so ausweglos, kein Kriegsziel so bedeutend sein kann, dass man den Einsatz der Atombombe ein weiteres Mal wagen darf – und dass nun im Zuge globaler Aufrüstung die Bedrohung des Kriegsgegners mit der Atombombe auch immer mit dem Risiko der eigenen Vernichtung spielt. Man kann eine Atommacht dann besiegen, wenn sie akzeptiert, dass sie als Atommacht nicht siegen wird – dass „ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann“, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Dass die Möglichkeit des Atomkrieges den Atomkrieg verhindert, setzt allerdings die Stabilität der nuklearen Ordnung voraus, den Willen aller, die an ihr partizipieren, diese Stabilität unter allen Umständen zu bewahren und sie auch als Sicherheitsgarantie für die eigenen Interessen zu verstehen. Es gibt aber keine sichere Garantie dafür, dass sich diese Einsicht nicht im Kopf eines größenwahnsinnigen Despoten ver-rücken wird – und so wäre es leichtsinnig, die Furcht vor dem potentiellen Einsatz der Atombombe, dem Atomkrieg, zu verlieren, als könne diese Gefahr durch Ignoranz gebannt sein. Der Blick in die Geschichte offenbart immer wieder auch die Unberechenbarkeit derer, die in ihr agieren. Die Existenz der Atombombe, die Möglichkeit ihres Einsatzes, sollte deswegen auch weiterhin das bestimmende Moment aller Strategien und diplomatischer Anstrengungen sein (so sinnlos und mühsam diese auch erscheinen, man darf sie nicht unversucht lassen) – damit die Geschichten hier noch nicht zu Ende sind. Besorgt appelliert die Vizegeneralsekretärin der Uno, Izumi Nakamitsu: „Vertrauen ist entscheidend. Aber wenn es wie derzeit überhaupt nicht vorhanden ist, muss man es schaffen. Durch konkrete Taten. Etwa durch mehr Transparenz, durch ständige Krisenkommunikation, mit Gesprächen.“

Nur mit einem solchen Verständnis von der Notwendigkeit eines ständigen Kontakts jenseits der Frontlinien bliebe noch „(…) die Zeit eines langen Kolloquiums mit Strategen, die verliebt in das Leben sind und damit beschäftigt, in allen Sprachen zu schreiben, um das Gespräch andauern zu lassen, auch wenn man sich nicht sehr gut versteht“ – so entwirft es Jacques Derrida in „Apokalypse“.

I.

In „Oppenheimer“ wird eine recht verstörende Szene aus dem Leben des genialen Physikers gezeigt: Als (psychisch labiler) Student versucht Oppenheimer, seinen Tutor Patrick Blackett (James D’Arcy) zu vergiften, es gelingt nicht, Oppenheimer ist mehr als erleichtert darüber. (Es ist auch hier nicht klar, ob es sich bei dem Vergiftungsversuch um eine Geschichte oder um Geschichte handelt, doch das ist für diese Filmszene auch nicht entscheidend.) In Nolans Film wird es allerdings so dargestellt, dass Oppenheimer den Apfel, dem er zuvor Gift eingespritzt hat, nicht dem Besitzer des Apfels, seinem direkten Tutor, aus der Hand schlägt, sondern dem prominenten Gastdozenten Niels Bohr (Kenneth Branagh), der ihn zufällig erblickt, danach greift und beherzt hineinbeißen will.

Das ermöglicht es, diese Szene auch über das Biographische hinaus weiterzudenken und zu überlegen, ob noch etwas hinter (μετά) der Physik (φυσικά) zu finden ist: Es steckt das Wissen über Chemie in diesem Apfel, das Potential des Verderbens lauert in der mit wissenschaftlicher Erkenntnis angereicherten Frucht.

In dieser neuen Zeit, die das alte Zeitalter mit sich ändernden Allianzen ist, angereichert noch durch Künstliche Intelligenz, von der wir noch nicht wissen und vielleicht auch nie genau wissen werden, welchen Stellenwert und welche Funktion sie in dem von Derrida aufgerufenen „langen Kolloquium mit Strategen“, das die Vernichtung unendlich aufschieben soll, einnehmen wird, (wobei jetzt schon klar ist, dass man sie von der Teilnahme nicht mehr wird ausschließen können, und dass wir werden sicherstellen müssen, dass sie sich bei diesem Kolloquium auf unserer Seite befindet) erinnere ich mich beim Betrachten dieser Filmszene an Sätze aus einem alten Text. Nicht jeder wird bei seiner Lektüre Herzklopfen bekommen, und sicher werden wir noch viele trockene Kolloquien zu ihm abhalten, deren Erkenntnisse wir vergessen, und Texte zu ihm verfassen, die kaum jemand liest, um mindestens genauso wenig wie zuvor von ihm zu verstehen (aber auch eine solche Debatte kann Aufschub gewähren). Es kann sein, dass wir das Verhältnis von (bewusstseinsloser) Technik und Freiheit, das dieser Text u.a. zu verhandeln scheint, dann mit einem postmodernen Blick durch VR-Brillen neu diskutieren werden, doch wir werden auch dann noch sehen, dass er auf einen noch viel älteren Text zurückverweist (der in gewisser Weise von der Bedingung der Möglichkeit und zugleich der Unmöglichkeit aller sinnvollen Texte spricht) und dass er mit diesem Verweis endet, ohne irgendetwas geklärt zu haben.

Die Sätze, an die ich mich erinnere, sind die letzten (natürlich) Sätze aus „Über das Marionettentheater“ von Heinrich von Kleist:

„Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir nicht wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen? Allerdings antwortete er, das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt.“

(„Versprechen? Wozu?“ „Zu gar nichts. Wenn wir uns versprechen, müssen wir noch einmal beginnen.“)

0.

Schlage, mein Herz, für…

… for you As yet but knock breathe shine and seek to mend That I may rise

and …