Zum 140. Geburtstag Franz Kafkas, einem der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller, dessen lebenslanges Ringen um seine Jüdischkeit mit Blick auf unsere heutigen Identitätsdebatten von großer Aktualität ist.

Von Thomas Tews

Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 als ältestes Kind des Kaufmannes Herrmann Kafka und seiner Frau Julie Kafka, geb. Löwy in der Prager Altstadt im Haus ›Zum Turm‹ (Ecke Maiselgasse/Karpfengasse) geboren. Seine Vorfahren mütterlicherseits beschrieb Kafka später in einem Tagebucheintrag wie folgt: »Ich heiße hebräisch Anschel wie der Großvater meiner Mutter von der Mutterseite, der als ein sehr frommer und gelehrter Mann mit langem weißem Bart meiner Mutter erinnerlich ist, die 6 Jahre alt war als er starb. […] Ein noch gelehrterer Mann als der Großvater war der Urgroßvater der Mutter, bei Christen und Juden stand er in gleichem Ansehen, bei einer Feuersbrunst geschah infolge seiner Frömmigkeit das Wunder, daß das Feuer sein Haus übersprang und verschonte, während die Häuser in der Runde verbrannten.«[1]

Kafkas Bar-Mizwa, durch die dem männlichen Jugendlichen nach Vollendung des 13. Lebensjahres religiöse Mündigkeit zugesprochen wird, fand am 13. Juni 1896 statt. Da die evangelische Konfirmation in etwa der jüdischen Zeremonie entspricht, wurde Kafkas Bar-Mizwa von seinem zur Assimilierung neigenden Vater auf der Einladungskarte als »Confirmation«[2] bezeichnet.

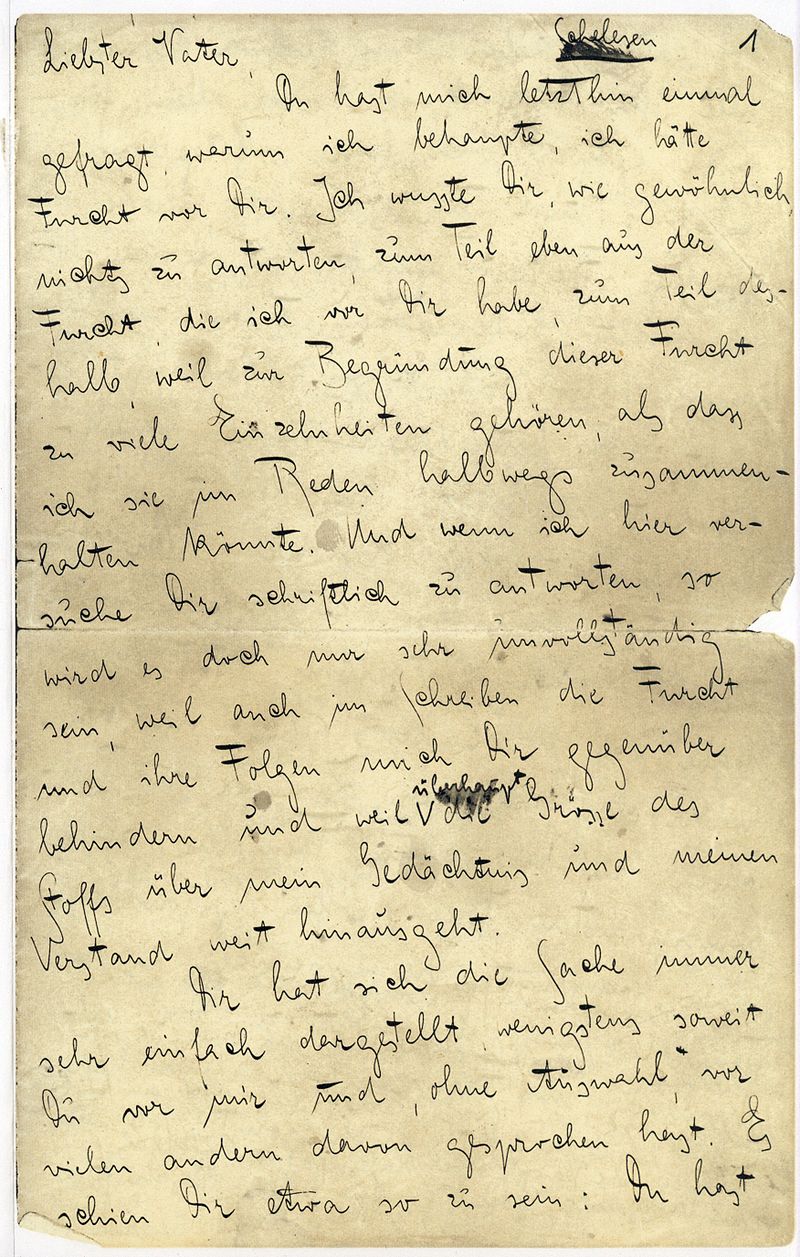

In seinem viele Jahre später, im November 1919, verfassten, nie abgesandten »Brief an den Vater« warf Kafka seinem Vater vor, ihn als Kind nur ungenügend in die jüdische Glaubensgemeinschaft eingeführt zu haben: »Auch darin lag noch genug Judentum, aber zum Weiter-überliefert-werden war es gegenüber dem Kind zu wenig, es vertropfte zur Gänze, während Du es weitergabst.«[3] Gleichzeitig war sich Kafka bewusst, dass der Verlust von Glaube und Tradition einer allgemeinen sozialen Entwicklung entsprach: »Du hattest aus der kleinen ghettoartigen Dorfgemeinde wirklich noch etwas Judentum mitgebracht, es war nicht viel und verlor sich noch ein wenig in der Stadt und beim Militär […]. Das Ganze ist ja keine vereinzelte Erscheinung, ähnlich verhielt es sich bei einem großen Teil dieser jüdischen Übergangsgeneration, welche vom verhältnismäßig noch frommen Land in die Städte abwanderte«[4]. Dass die schwache religiöse Tradition der Generation seines Vaters zu einer Identitätskrise seiner eigenen Generation geführt hatte, beschrieb Kafka in einem Brief an seinen Freund Max Brod im Juni 1921: »Weg vom Judentum, meist mit unklarer Zustimmung der Väter (diese Unklarheit war das Empörende) wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfiengen, sie wollten es, aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden. Die Verzweiflung darüber war ihre Inspiration.«[5]

Zum entscheidenden Wendepunkt für Kafkas jüdische Identität geriet die Begegnung mit einer in einem Prager Kaffeehaus Stücke in jiddischer Sprache aufführenden Theatergruppe aus Lemberg in Polnisch-Galizien, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Am 5. Oktober 1911 notierte Kafka voller Begeisterung in sein Tagebuch: »Gestern abend Cafe Savoy. Jüdische Gesellschaft […]. Bei manchen Liedern, der Aussprache ›jüdische Kinderloch‹, manchem Anblick dieser Frau, die auf dem Podium, weil sie Jüdin ist uns Zuhörer weil wir Juden sind an sich zieht, ohne Verlangen oder Neugier nach Christen, gieng mir ein Zittern über die Wangen. […] Die talmudische Melodie genauer Fragen, Beschwörungen oder Erklärungen: In eine Röhre fährt die Luft und nimmt die Röhre mit, dafür dreht sich dem Befragten aus kleinen fernen Anfängen eine große im ganzen stolze in ihren Biegungen demüthige Schraube entgegen.«[6] Kafka fühlte sich zu mehreren Ensemblemitgliedern, deren ungehemmte Jüdischkeit ihn begeisterte, hingezogen, vor allem aber zu dem jungen, aus Warschau stammenden Schauspieler und Geschäftsführer der Theatergruppe, Jizchak Löwy, der Kafka in Gesprächen Einblicke in das Leben der frommen ›Ostjuden‹ vermittelte und in ihm ein Interesse für das orthodoxe Judentum weckte. Kafka begann eine intensive Lektüre von Schriften zu jüdischen Themen, die er beispielsweise in einem Tagebucheintrag vom 1. November 1911 festhielt: »Heute Geschichte des Judentums von Grätz gierig und glücklich zu lesen angefangen. Weil mein Verlangen danach das Lesen weit überholt hatte, war es mir zuerst fremder als ich dachte und ich mußte hie und da einhalten, um durch Ruhe mein Judentum sich sammeln zu lassen.«[7] Ein Vierteljahr später, am 24. Januar 1912, notierte er: »Aus folgenden Gründen solange nicht geschrieben: […] las Pinez ›Lʼhistoire de la litterature judeo-allemande‹ 500 S. undzwar gierig, wie ich es mit solcher Gründlichkeit, Eile und Freude bei ähnlichen Büchern noch niemals getan habe; jetzt lese ich Fromer ›Organismus des Judentums‹«[8].

Am 18. Februar 1912 veranstaltete Kafka einen Vortragsabend im Festsaal des jüdischen Rathauses, bei dem nach einem von ihm selbst gehaltenen Einführungssvortrag über die jiddische Sprache sein Freund Jizchak Löwy kurze Texte aus der jiddischen Literatur las. In seinem Tagebuch beschrieb Kafka sein »stolzes, überirdisches Bewußtsein« während seines Vortrages, zeigte sich aber auch enttäuscht: »Meine Eltern waren nicht dort.«[9] In seinem »Brief an den Vater« warf Kafka diesem vor, seinem im Erwachsenenalter erwachten Interesse am Judentum ablehnend gegenübergestanden zu haben: »Eine gewisse nachträgliche Bestätigung dieser Auffassung von Deinem Judentum bekam ich durch Dein Verhalten in den letzten Jahren, als es Dir schien, daß ich mich mit jüdischen Dingen mehr beschäftige. […] Durch meine Vermittlung wurde Dir das Judentum abscheulich, jüdische Schriften unlesbar, sie ›ekelten Dich an‹. […] Dann aber konnte der ›Ekel‹ (abgesehen davon daß er sich zunächst nicht gegen das Judentum, sondern gegen meine Person richtete) nur bedeuten, daß Du unbewußt die Schwäche Deines Judentums und meiner jüdischen Erziehung anerkanntest, auf keine Weise daran erinnert werden wolltest und auf alle Erinnerungen mit offenem Hasse antwortetest. Übrigens war Deine negative Hochschätzung meines neuen Judentums sehr übertrieben«[10].

Kafka gehörte zum weiteren Umkreis des Prager Vereines jüdischer Hochschüler »Bar Kochba«. Dieser veranstaltete am 16. Januar 1913 im Prunksaal des Hotels Zentral in Prag einen Festabend, an dem der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber einen Vortrag zum Thema »Der Mythos der Juden« hielt, gefolgt von einer Lesung u. a. chassidischer Erzählungen aus Martin Bubers »Legenden des Baalschem« durch die Schauspielerin Gertrud Eysoldt. Unter den Zuhörer*innen befand sich Kafka, der im Anschluss an die Veranstaltung Martin Buber und Gertrud Eysoldt sowie die ebenfalls anwesenden Franz Werfel, Max Brod und Elsa Taussig auf der Rückseite einer Kunstpostkarte unterschreiben ließ, die er anschließend einem Brief an Felice Bauer beilegte. Martin Buber blieb nach seinem Vortrag noch einige Tage in Prag und traf am 18. Januar erneut mit Kafka zusammen, wobei sie miteinander ins Gespräch kamen. Von dieser Unterhaltung berichtete Kafka Felice Bauer: »Gestern habe ich auch mit Martin Buber gesprochen, der persönlich frisch und einfach und bedeutend ist«[11]. Welch nachhaltigen Eindruck dieses Zusammentreffen hinterließ, bezeugt ein Brief Kafkas an Martin Buber vom 29. November 1915: »Lassen Sie mich aber, verehrter Herr Doktor, diese Gelegenheit benützen, um meinen Dank für jenen Nachmittag abzustatten, den ich vor bald zwei Jahren bei Ihnen verbracht habe. Ein später Dank, aber für mich nicht zu spät, denn jenes Beisammensein wird mir immer gleich gegenwärtig bleiben. Es bedeutet für mich die in jeder Hinsicht reinste Erinnerung, die ich von Berlin habe, und sie war schon oft eine Art Zuflucht für mich, umso sicherer, da ich nicht gedankt hatte und deshalb niemand von diesem Besitz wußte.«[12]

Trotz seines erheblich gesteigerten Interesses an jüdischen Fragen fiel es Kafka schwer, sich mit Jüdinnen*Juden zu identifizieren. Ein Tagebucheintrag vom 8. Januar 1914 zeigt seine innere Zerrissenheit: »Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam und sollte mich ganz still, zufrieden damit daß ich atmen kann in einen Winkel stellen.«[13] Kafka sah sich auch außerstande, der von Martin Buber 1915 geäußerten Bitte um einen Beitrag für die von ihm herausgegebene Zeitschrift »Der Jude« nachzukommen. So schrieb er in seinem bereits zitierten Brief an Martin Buber vom 29. November 1915: »Ihre freundliche Einladung ehrt mich sehr, aber ich kann ihr nicht entsprechen; ich bin – irgendeine Hoffnung sagt natürlich: noch – viel zu bedrückt und unsicher, als daß ich in dieser Gemeinschaft auch nur mit der geringsten Stimme reden dürfte.«[14] Doch Martin Buber blieb beharrlich und Kafka gab schließlich nach. Als er erfuhr, dass zwei seiner Erzählungen zur Publikation ausgewählt worden waren, schrieb er in einem Brief an Martin Buber vom 12. Mai 1917: »So komme ich also doch in den ›Juden‹ und habe es immer für unmöglich gehalten.«[15] Die beiden Erzählungen erschienen im selben Jahr in der Oktober- bzw. November-Ausgabe.

Am 16. September 1915 notierte Franz Kafka, der gerade an seinem Roman »Der Prozess« arbeitete, in sein Tagebuch: »Bibel aufgeschlagen. Von den ungerechten Richtern. Finde also meine Meinung oder wenigstens die Meinung die ich in mir bisher vorgefunden habe.«[16] Diesen Tagebucheintrag zitierte Martin Buber, der von Kafkas dichterischer Begabung und Menschlichkeit tief beeindruckt war, in einer im April 1957 in Washington gehaltenen Vorlesung und führte anschließend aus: »Der 82. Psalm, von dem hier offenbar die Rede ist, hat Gottes Gericht über jene ›Gottessöhne‹ oder Engel zum Gegenstand, denen er das Regiment über die Menschenwelt anvertraut hatte und die ihr Amt schnöd mißbrauchten und ›falsch richteten‹. Der Inhalt dieses späten Psalms hängt mit dem von der Gnosis verarbeiteten orientalischen Mythos von den Gestirngeistern zusammen, die verhängnishaft das Schicksal der Welt bestimmen, von deren Macht sich aber der Mensch zu befreien vermag, der sich dem verborgenen höchsten Lichte weiht und in die Wiedergeburt eintritt. Ich habe Grund anzunehmen, daß Kafka auch diesen Mythos gekannt hat: er hatte mich danach gefragt, als er mich 1914 in Berlin besuchte. Im ›Prozeß‹ hat er ihn im Sinn seiner Weltbetrachtung dahin abgewandelt, daß er die gerechte Anklage einer unzugänglichen obersten Instanz durch ein lotteriges und schnödes Gericht durchgeführt werden läßt. Dem Arm dieses Gerichts kann sich nur entziehen, wer aus eigenster Erkenntnis die Forderung des Geständnisses ihrer Wahrheit nach erfüllt, indem er das Urgeständnis, die Selbsterhellung, vollzieht: er tritt ins Innere des Gesetzes.«[17]

Im Juli 1917 besuchte Kafka auf einer Ungarnreise mit Felice Bauer seinen Freund Jizchak Löwy in Budapest und ermunterte ihn, einen autobiografischen Beitrag für den »Juden« zu verfassen, den Kafka ins Hochdeutsche übertragen und redigieren wollte. Dazu schrieb er Ende September/Anfang Oktober 1917 seinem Freund Max Brod: »Löwy schreibt mir aus einem Budapester Sanatorium, wo er für 3 Monate untergebracht ist. Er schickt mir den Anfang des Aufsatzes für den ›Juden‹. Ich halte ihn für sehr gut brauchbar, aber natürlich erfordert er eine kleine grammatikalische Bearbeitung und diese wieder eine unmöglich zarte Hand. […] Beispiel für die Schwierigkeiten: Im Publikum des polnischen Teaters sieht er zum Unterschied von jenem des jüdischen Teaters: frakierte Herren und neglegirte Damen. Ausgezeichneter läßt sich das nicht sagen, aber die deutsche Sprache weigert sich. Und derartiges ist vieles; die Blender leuchten umso stärker, als ja seine Sprache zwischen Jiddisch und Deutsch schwankt und mehr zum Deutschen neigt. Hätte ich Deine Übersetzungskraft!«[18] Der von Kafka redigierte Text erschien schließlich in Heft 154–159 des »Juden« unter dem Titel »Vom jüdischen Theater«.

Dass Kafka mit Interesse Martin Bubers Arbeit verfolgte, zeigt ein am 8. Mai 1922 verfasster, aus einem einzigen Wort bestehender Tagebucheintrag: »Maggid«[19]. Damit bezog er sich wohl auf Martin Bubers im Vorjahr erschienene Bearbeitung chassidischer Geschichten mit dem Titel »Der große Maggid und seine Nachfolge«. Welche Bedeutung diese Geschichten der osteuropäischen Chassidim für Kafka besaßen, beschrieb dieser in dem bereits zitierten Brief an Max Brod von Ende September/Anfang Oktober 1917: »[…] die chassidischen Geschichten im Jüdischen Echo sind vielleicht nicht die besten, aber alle diese Geschichten sind, ich verstehe es nicht, das einzige Jüdische, in welchem ich mich, unabhängig von meiner Verfassung, gleich und immer zuhause fühle, in alles andere werde ich nur hineingeweht und ein anderer Luftzug bringt mich wieder fort. Ich lasse mir die Geschichten vorläufig hier, wenn Du nichts dagegen hast.«[20]

Nachdem Martin Buber bekanntgegeben hatte, dass er sich im Oktober 1922 aus der Redaktion des »Juden« zurückziehen wolle, wurde Kafka die Stelle als Redakteur angeboten. Kafka lehnte jedoch ab und begründete dies in einem Brief an Max Brod vom 7. August 1922: »Was mich betrifft, ist es leider nur Spaß oder Halbschlaf-Einfall bei der Vakanz des ›Juden‹ an mich zu denken. Wie dürfte ich bei meiner grenzenlosen Unkenntnis der Dinge, völligen Beziehungslosigkeit zu Menschen, bei dem Mangel jedes festen jüdischen Bodens unter den Füßen an etwas derartiges denken? Nein, nein.«[21]

In einem Brief an seine Verlobte Felice Bauer vom 7. Oktober 1916 beschrieb Kafka (der sich während des Ersten Weltkrieges für die aus den Kriegsgebieten nach Prag gekommenen ›ostjüdischen‹ Geflüchteten engagierte) die verschiedenen ihm von außen zugeschriebenen kulturellen Identitäten: »Willst Du mir übrigens nicht auch sagen, was ich eigentlich bin. In der letzten Neuen Rundschau wird die ›Verwandlung‹ erwähnt, mit vernünftiger Begründung abgelehnt und dann heißt es etwa: ›Kʼs Erzählungskunst besitzt etwas Urdeutsches‹ In Maxens Aufsatz dagegen: ›Kʼs Erzählungen gehören zu den jüdischesten Dokumenten unserer Zeit.‹ Ein schwerer Fall. Bin ich ein Cirkusreiter auf 2 Pferden? Leider bin ich kein Reiter sondern liege am Boden.«[22]

Von 1917 an lernte Kafka eifrig Hebräisch und zwar sowohl im Selbststudium als auch bei einer Reihe von Lehrer*innen, unter ihnen die in Palästina geborene, hebräische Muttersprachlerin Puah Ben-Tovim. Schließlich konnte Kafka hebräische Literatur im Original lesen, wie er im Oktober 1923 in einem Brief an Max Brod berichtete: »Ein wenig lese ich hebräisch, in der Hauptsache einen Roman von Brenner«[23].

Wahrscheinlich zwischen Ende 1920 und Herbst 1921, während eines Aufenthaltes im Sanatorium Matliary, schrieb Kafka die einzige ausdrücklich jüdische Geschichte in seinem erzählerischen Werk unter dem Titel »In unserer Synagoge«.

Auch wenn Kafka seit Ende 1911 jüdischen Fragen großes Interesse entgegenbrachte, fand er nicht zum jüdischen Glauben. So schrieb er in einem Brief an Grete Bloch vom 11. Juni 1914, dass er durch sein »nichtgläubiges Judentum von jeder großen tragenden Gemeinschaft ausgeschieden«[24] sei. Als Felice Bauer eine Tätigkeit im »Jüdischen Volksheim« in Berlin, das im Mai 1916 gegründet worden war und sich hauptsächlich um Kinder aus osteuropäischen Familien kümmerte, aufnehmen wollte, schrieb ihr Kafka am 16. September 1916: »Während ich den Kindern sagen müßte, […] daß ich infolge meiner Herkunft, Erziehung, Anlage, Umgebung nichts was man aufzeigen könnte mit ihrem Glauben gemeinsam habe (das Halten der Gebote ist nichts äußeres, im Gegenteil der Kern des jüdischen Glaubens) während ich also das ihnen irgendwie eingestehen müßte, (und ich würde das offen tun, ohne Offenheit ist hier alles sinnlos) bist Du vielleicht nicht ganz ohne aufzuzeigende Verbindung mit dem Glauben.«[25] Zwei Jahre vor seinem Tod, im Juli 1922, beschrieb sich Kafka in einem Brief an Max Brod als »fremd dem Glauben«[26].

Nach einer schweren Krankheit starb Kafka am Mittag des 4. Juni 1924. Er wurde auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in Prag beigesetzt.

In seiner 1999 erschienenen Autobiografie »Mein Leben« erinnerte sich der jüdische Literaturkritiker und Shoahüberlebende Marcel Reich-Ranicki, in dessen Frankfurter Wohnung ein Porträt Kafkas an der Wand hing, dass in seiner Schulzeit im nationalsozialistischen Berlin Kafka weitgehend unbekannt gewesen war: »Allerdings fällt mir auf, daß ich damals einen Namen von höchster Bedeutung überhaupt nicht gehört hatte: Franz Kafka. Von der sechsbändigen Ausgabe seiner ›Gesammelten Werke‹ konnten noch 1935 vier Bände in Berlin, in einem jüdischen Verlag, erscheinen, die beiden letzten hingegen wurden 1937 (da man selbstverständlich auch Kafka auf die ›Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums‹ gesetzt hat) in Prag publiziert. Aber allem Anschein nach hat niemand in meiner Umgebung Kafka gekannt. Noch war er ein Geheimtip.«[27] Zwei Jahrzehnte später, in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre, übersetzte Marcel Reich-Ranicki zusammen mit seinem polnischen Kritikerfreund Andrzej Wirth Kafkas »Schloss« in der Bühnenfassung von Max Brod ins Polnische. Marcel Reich-Ranicki bezeichnete in seiner Autobiografie Kafkas »Prozess« zusammen mit Thomas Manns »Buddenbrooks« und Marcel Prousts »Suche nach der verlorenen Zeit« als »Werke, die in unserem Jahrhundert nicht übertroffen wurden«[28].

Kafkas lebenslanges Ringen um seine Jüdischkeit zeigt, dass »Identität« – ein zentraler Begriff der Postmoderne – nicht statisch, sondern dynamisch ist. Seine von Ambivalenzen und Unsicherheiten geprägte Identitätsentwicklung sprengt das in der westlichen Gesellschaft tief verankerte binäre Denken, das sich in Dichotomien wie jüdisch/nichtjüdisch erschöpft. Dabei sind kulturelle, religiöse, geschlechtliche oder andere Identitäten in Wahrheit wesentlich fließender. Dieser Diversität gilt es Rechnung zu tragen. Wenn sich beispielsweise Taiwans gegenwärtige*r Digitalminister*in Audrey Tang als »postgender« bezeichnet, müssen das ihre*seine Mitmenschen nicht nachvollziehen oder verstehen können, aber sie sollten es respektieren. Wohin fehlender Respekt gegenüber den Mitmenschen im Extremfall führen kann, zeigt die Geschichte von Kafkas Familie: Kafkas Schwestern Elli, Valli und Ottla Kafka wurden nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die deutsche Wehrmacht im März 1939 in Konzentrationslager deportiert und ermordet. Ihr Schicksal sollte uns zur Mahnung gereichen, uns gegen jede Menschenfeindlichkeit und für Respekt und Toleranz einzusetzen.

[1] Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Nach der Kritischen Ausgabe, hrsg. von Hans-Gerd Koch. Band 9: Tagebücher 1: 1909–1912, in der Fassung der Handschrift. Fischer Taschenbuch, Frankfurt a. M. 1994, S. 247 f.

[2] Klaus Wagenbach: Franz Kafka. 1883–1924. Manuskripte, Erstdrucke, Dokumente, Photographien. Akademie der Künste, Berlin 1966, S. 24 Abb.

[3] Franz Kafka: Schriften, Tagebücher, Briefe. Kritische Ausgabe. Nachgelassene Schriften und Fragmente 2. Hrsg. von Jost Schillemeit. S. Fischer, Frankfurt a. M. 1992, S. 188 f.

[4] Franz Kafka (Anm. 3), S. 188 f.

[5] Max Brod/Franz Kafka: Eine Freundschaft. Band 2: Briefwechsel. Hrsg. von Malcolm Pasley. S. Fischer, Frankfurt a. M. 1989, S. 360.

[6] Franz Kafka (Anm. 1), S. 48–50.

[7] Franz Kafka (Anm. 1), S. 168.

[8] Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Nach der Kritischen Ausgabe, hrsg. von Hans-Gerd Koch. Band 10: Tagebücher 2: 1912–1914, in der Fassung der Handschrift. Fischer Taschenbuch, Frankfurt a. M. 1994, S. 22.

[9] Franz Kafka (Anm. 8), S. 36.

[10] Franz Kafka (Anm. 3), S. 190 f.

[11] Franz Kafka: Schriften, Tagebücher, Briefe. Kritische Ausgabe. Briefe: 1913–März 1914. Hrsg. von Hans-Gerd Koch. S. Fischer, Frankfurt a. M. 1999, S. 48.

[12] Martin Buber: Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten in 3 Bänden, hrsg. von Grete Schaeder. Band 1: 1897–1918. Lambert Schneider, Heidelberg 1972, S. 409.

[13] Franz Kafka (Anm. 8), S. 225.

[14] Martin Buber (Anm. 12), S. 409.

[15] Martin Buber (Anm. 12), S. 494.

[16] Franz Kafka: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Nach der Kritischen Ausgabe, hrsg. von Hans-Gerd Koch. Band 11: Tagebücher 3: 1914–1923, in der Fassung der Handschrift. Fischer Taschenbuch, Frankfurt a. M. 1994, S. 99.

[17] Martin Buber: Schuld und Schuldgefühle. Lambert Schneider, Heidelberg 1958, S. 61 f.

[18] Franz Kafka: Schriften, Tagebücher, Briefe. Kritische Ausgabe. Briefe: April 1914–1917. Hrsg. von Hans-Gerd Koch. S. Fischer, Frankfurt a. M. 2005, S. 336.

[19] Franz Kafka (Anm. 16), S. 231.

[20] Franz Kafka (Anm. 18), S. 336.

[21] Max Brod/Franz Kafka (Anm. 5), S. 402.

[22] Franz Kafka (Anm. 18), S. 250.

[23] Max Brod/Franz Kafka (Anm. 5), S. 436.

[24] Franz Kafka (Anm. 18), S. 84.

[25] Franz Kafka (Anm. 18), S. 227.

[26] Max Brod/Franz Kafka (Anm. 5), S. 396.

[27] Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999, S. 94 f.

[28] Marcel Reich-Ranicki (Anm. 27), S. 534.