1989 – 2002: Der Prozess gegen den NS-Täter Anton Malloth – der Mörder Martin Finkelgruens

Die Beiträge sind auch als Buchveröffentlichung erhältlich.

Die Beiträge sind auch als Buchveröffentlichung erhältlich.

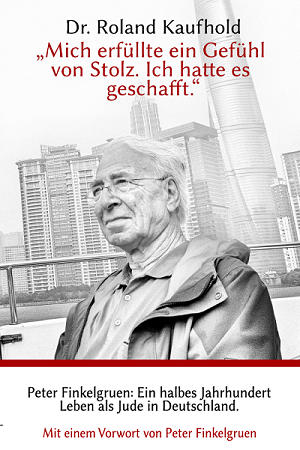

Roland Kaufhold: „Mich erfüllte ein Gefühl von Stolz. Ich hatte es geschafft.“ Peter Finkelgruen: Ein halbes Jahrhundert Leben als Jude in Deutschland, BoD 2022, 244 S., Euro 12,99, Bestellen?

Von Roland Kaufhold

„Dies ist die Geschichte eines ungesühnten Mordes. Ist ein perfekter Mord einer, der begangen und nicht entdeckt wird? Oder ist der perfekte Mord jener, der auf offener Bühne vor den Augen aller begangen wird? Ich stieß auf einen Mord und auf einen Mörder. Ich wechselte vom Chronisten zum Detektiv. Zum Schnüffler. Es war unmöglich, der Lebensgeschichte der Eltern nachzugehen, ohne diesen Mord zu schildern und die Tatsache, daß er zu den Akten gelegt worden war, obwohl Mord und Mörder bekannt sind.“

Finkelgruens Einleitung zu seinem Familienroman Haus Deutschland (Finkelgruen 1992, S. 9).

Vorgeschichte

Anton Malloth hat Peter Finkelgruens Leben auf sehr tragische Weise wohl am stärksten geprägt, beeinträchtigt. Großen Wert hat Finkelgruen hierauf gewiss nicht gelegt: Es kam etwas Morbides, Brutales, Destruktives in sein Leben, dessen Existenz er akzeptieren musste. Malloth war der Mörder seines Großvaters Martin. Malloth hat Finkelgruens Großvater Martin Finkelgruen[1] am 10.12.1942 – neun Monate nach Peter Finkelgruens Geburt in Shanghai -in der Kleinen Festung Theresienstadt totgetreten. Und Malloth war an zahlreichen weiteren Morden beteiligt. Wer eine Kurzversion des Schreckens lesen möchte: Jürgen Winkel (2001), Schröm & Röpke (2002) und Finkelgruen (2002) haben dies in der Endphase des Malloth-Prozesses dokumentiert.

Der „schöne Toni“, wie Malloth bereits in den 1940er Jahren in Theresienstadt genannt wurde, war wegen seiner Gewalttätigkeiten einer der gefürchtetsten Aufseher in Theresienstadt. Als Finkelgruen begann, sich die Akten über dieses Grauen zu besorgen, war er lange nicht mehr arbeitsfähig. Er war derart erschüttert, dass es ihn innerlich zerriss. Mehr als zerriss. Je mehr er sich in die Gerichtsakten einlas – in seinem „Vorlass“[2] füllen sie etwa 20 Aktenordner – , desto stärker wurde er von der Erinnerung an das willkürliche Morden vieler Deutscher überschwemmt. Dem seit Jahren in der betuchten Pullacher Seniorenresidenz lebenden betagte Mörder vermochte Finkelgruen seit dem Sommer 1988 – seit seiner eigenen Rückkehr aus Israel nach Köln – nicht mehr auszuweichen.

An Bord der Paloma war Finkelgruen im Sommer 1988 von Haifa nach Piräus gefahren. In Haifa kauft er sich rasch eine deutschsprachige Tageszeitung, vor seiner Weiterreise nach Deutschland. Seit einigen Tagen hat der Journalist nichts mehr über die Weltereignisse erfahren. Dann stößt er auf Seite Fünf auf eine scheinbar belanglose Kurzmeldung: „Der 1948 in der CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilte Anton Malloth ist von Italien in die Bundesrepublik abgeschoben worden.“ Weiter wird vermeldet, dass die Staatsanwaltschaft in Dortmund „kein Interesse an der Auslieferung des KZ-Wächters gehabt habe, da kein dringender Tatverdacht gegeben sei.“ (Finkelgruen 1992, S. 11, Kursivsetzung im Original). Anfangs dachte er noch, dass es „ganz einfach sein“ würde, „dieser Geschichte nachzugehen. (…) Ich ahnte nicht, wie sehr ich mich täuschte.“ (ebd., S. 12)

In den Monaten und Jahren danach stand Finkelgruen am Abgrund, immer wieder und wieder. Aber der in großer Isolation und Armut in Shanghai Aufgewachsene beschloss, zu kämpfen. Er kämpfte auch für seinen willkürlich totgetretenen Großvater Martin.

In der direkten Auseinandersetzung mit diesem ungesühnten Mord verbrachte Finkelgruen dreizehn Jahre. Zwei Bücher, mehrere Buchbeiträge Finkelgruens, zwei Filme und ein Theaterstück (Joshua Sobol) entstanden aus seinen unermüdlichen, ihn traumatisierenden Bemühungen, den Mörder durch deutsche Gerichte verurteilen zu lassen. Drei konkrete Angebote, den Mörder auf privater Ebene zur Verantwortung zu ziehen – Malloth also vergleichbar wie den SS-Obersturmbannführer Eichmann in Argentinien im Mai 1960 in Argentinien entführen zu lassen; oder wie die – gescheiterte – Entführung Kurt Lischkas am 22.3.1971 in Köln durch Beate Klarsfeld (vgl. Kaufhold 2013d, 2013e) – lehnte er ab. Er vertraute auf die deutsche Justiz, den demokratischen Rechtsstaat – und wurde mehrfach bitter enttäuscht. Bei der Aufarbeitung dieses für Finkelgruen traumatisierenden Themenkomplexes in dieser Studie ist es mir Finkelgruens Entscheidung zeitweise als fragwürdig erschienen.

Mangelnde „Aufarbeitung“ der NS-Justiz: Wissenschaftliche und journalistische Belege

Neben Finkelgruens Werken haben mehrere Fernsehsendungen und eine Vielzahl von Zeitungs- und Buchbeiträgen den „Fall Malloth“ thematisiert. Schröm & Röpke (2002) haben die Justizgeschichte Malloth in ihrem Buch über NS-Täter gleichfalls umfänglich rekonstruiert. Selten in der an Skandalen nicht armen Geschichte der bundesrepublikanischen NS-Aufarbeitung – die Geschichte der DDR und ihrer „Aufarbeitung“ der nationalsozialistischen Verbrechen sowie deren personellen Kontinuität nach 1945 wäre ein eigenes Thema, das jedoch in keinster Weise zu vorteilhafteren Ergebnissen kommt (vgl. Meenzen 2010; Wagner 2017; Heitzer, Jander, Kahane & Poutrus 2018) – schien das Bemühen von Teilen der NRW-Justiz so eindeutig, den Verantwortlichen zu schützen. Die überlebenden Opfer, die Rückkehrer und deren Nachkommen wurden hierdurch noch zusätzlich traumatisiert. Die Verfolgten, die Ermordeten wurden endgültig aus dem kollektiven Gedächtnis ausgestoßen. Eine kleine geschichtspolitische „Polemik“ sei gestattet: Dies korrespondierte mit dem geschichtsverleugnenden Erbe von Walser, Grass, Höcke und Augstein…

Neue Forschungen untermauern den in dieser Studie nachgezeichneten Befund: So kommt der ehemalige Richter Karl-Heinz Keldungs (vgl. Keldungs 2019) im historischen Rückblick zu einem niederschmetternden Urteil. Gegenüber der WELT (6.1.2020) wirft er vielen damaligen Richtern vor, „sie hätten sich nicht ausreichend mit den Straftaten der Aufseher auseinandergesetzt“ – die Urteile seien zu milde gewesen:

„Natürlich hat es viele Nazis unter den Nachkriegsrichtern gegeben. Aber das war nicht der einzige Grund. Es hatte auch mit der Stimmung in der Bundesrepublik zu tun. Die Nachkriegszeit war gekennzeichnet von einem lähmenden Geist. Viele Menschen wollten die Gräueltaten der Nazis nicht an sich heranlassen. Sie sahen immer noch die positiven Momente des NS-Staates. Von dieser Haltung waren auch die Richter nicht frei. Es gibt Verfahren, wie etwa das gegen sechs Angeklagte des Vernichtungslagers Sobibor am Landgericht Hamburg, bei denen alle wegen Putativnotstands freigesprochen wurden.“

Peter Finkelgruen ist geradezu euphorisch, als er mir vor sechs Jahren eine Vielzahl von Aktenordnern zum „Fall Malloth“ übergibt, mit einer unüberschaubaren Sammlung von Gerichtsakten, Briefkorrespondenzen und Zeitungsbeiträgen: „Hier hast Du alles!“ Der Gerichtsprozess hatte sich 13 Jahre lang hingezogen. Immer wieder versuchten Richter, insbesondere der Dortmunder Oberstaatsanwalt, die Akten zu schließen. Hiergegen wehrte sich Finkelgruen über ein Jahrzehnt lang. Er vermochte mit dem offenkundigen, schreienden Unrecht nicht zu leben.

Anton Malloth erfuhr, wie nachfolgend rekonstruiert wird, über mehrere Jahrzehnte hinweg massiven Schutz. Erst als er ein Greis war wurde er verurteilt (Übelhack 2001) – ausgerechnet durch die bayrische CSU-Justiz, nicht durch die sozialdemokratisch geprägte NRW-Justiz.

Die Lektüre dieser institutionalisierten Einfühlungsverweigerung, dieses Schutzes der Täter durch die Mehrheitsgesellschaft sowie großen Teilen der Justiz, ist am Beispiel mehrerer großer NS-Prozessen dokumentiert worden. Der 1942 geborene Journalist Ernst Klee (2013) hat seine viele Jahrzehnte überdauernden Forschungen über die NS-Zeit in dem monumentalen Werk „Täter, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon“ zusammen geführt. Klee schickt seinem Werk die Mahnung voraus: „Wer Auschwitz zu beschreiben versucht, bewegt sich an der Grenze der Belastbarkeit. Nur: Was wir kaum ertragen, beschreiben zu müssen, mussten Menschen am eigenen Leib erfahren. Was besonders bedrückt: Viele gingen zugrunde, ohne je gelebt zu haben. Kaum einer, der überlebte, erfuhr annähernd ein gutes Leben als Ausgleich seiner Leiden.“

Dieser Berg von Materialien, dieser 13 Jahre andauernde, scheinbar ausweglose juristische Kampf Finkelgruens gegen eine NRW-Justiz muss bei der Lektüre als verstörend erscheinen. Seine Auseinandersetzung hiermit hat auch Finkelgruens Gesundheit nicht gut getan. Für mich sind es Dokument eines Fortwirkens der Barbarei auch 50 Jahre nach Ende der Shoah (vgl. auch Kaufhold/Hristeva 2022).

Zu vergleichbaren Erkenntnissen wie Klee kommt auch der Journalist Hellmut Vensky in seinem ZEIT-Beitrag (8.2.2009) über den NS-Verbrecher Josef Mengele. Überschrieben ist dieser mit „Der lange Schutz für die Nazi-Täter“.

Nachfolgend stelle ich die Vorgeschichte des NS-Täters Malloth, dessen über ein halbes Jahrhundert überspannende Fluchtgeschichte sowie den von Finkelgruen in die Wege gebrachten Justizprozess gegen Malloth in zeitlich chronologischer Reihenfolge vor. Finkelgruens eigene Geschichte, seine Involvierung in diesen Gerichtsprozess, schimmert hierbei immer wieder durch, methodischer Ansatz ist jedoch die distanzierte Rekonstruktion der Chronologie dieses NS-Prozesses.

Vorgeschichte: Der NS-Täter Anton Malloth. Ein staatsanwaltschaftliches Protokoll (22.8.1988)

Der am 13.2.1912 in Innsbruck geborene Anton Malloth wuchs in der in Südtirol gelegenen Kleinstadt Meran auf. Meran hat heute knapp 40.000 Einwohner. Malloths Pflegeeltern betrieben ein Gasthaus.

Finkelgruen hat versucht, gegen sein inneres Unbehagen, Malloths Kindheit nachzuzeichnen. Einige Selbstaussagen Malloths entnahm er den Gerichtsakten. Über Malloths Kindheit schreibt er: „Seinen Vater kannte er nicht. Seine Mutter sah er wohl nur gelegentlich. Die Zieheltern ließen ihn Kind sein. Zu hungern brauchte er nie. Wenn er Fieber hatte, pflegten sie ihn. Mit ihren Töchtern durfte er spielen. Vermutlich hätten sie gern einen eigenen Sohn gehabt und haben ihn sozusagen als Ersatz in Pflege genommen.“ (Finkelgruen 1992, S. 38)[3]

Nach der Schule, die für ihn 14-jährig nach der achten Klasse endete, machte Malloth eine Ausbildung zum Fleischhauer, mit 17 Jahren trat er eine Stelle als Geselle bei einem Fleischhauer in Meran an. Dort blieb er jedoch nur ein Jahr. Danach wechselte er für ein Jahr als Geselle zu einem anderen Metzger – bis er sich für 1 ½ Jahre die italienische Uniform anzog. Eine Tochter seiner Zieheltern betrieb im benachbarten Obermais einen kleinen Lebensmittelladen, dort arbeitete Malloth zur Aushilfe. Es folgten, in Fortsetzung der von Fragmentierungen geprägten Biografie des späteren NS-Täters, vier Jahre als „Barmixer in einer Wein- und Getränkehandlung“; diese Angaben findet Finkelgruen in einem vom Dortmunder Oberstaatsanwalt Schacht sehr kurz gehaltenem „Vernehmungsprotokoll“. Psychologisch gesehen machte Malloth den Gesamteindruck eines biografisch Entwurzelten, eines von unbewussten Motiven Getriebenen. Malloth begann wohl auch bereits in dieser Lebensphase, sich regelmäßig mit Alkohol zu betäuben.

Danach wurde Anton Malloth Obergefreiter. Er war nun 27 Jahre alt.

Malloth war also – dieser Aspekt spielt für den weiteren Verlauf dieser Geschichte eine große Rolle – von seinen Papieren her Italiener, optierte im Herbst 1939, nach dem „Anschluss“ Österreichs, jedoch für Deutschland. Hiermit konnte er zugleich den Wehrdienst in Österreich umgehen. Am 12.2.1940 erhielt er vom Landeshauptmann von Tirol die Einbürgerungsurkunde (Schröm & Röpke 2002, S. 25). 1942 heiratete Malloth, bald darauf bekam er ein Kind. Die Existenz eines weiteren Kindes, mit einer anderen Frau, verheimlichte er hingegen. Bekannt wurde dies später, weil er die Unterstützergelder für sein Kind nicht zu zahlen bereit war.

Im Juni 1940 trat Malloth eine Stelle als Aufseher im Gefängnis Kleine Festung Theresienstadt an. Dort blieb er knapp fünf Jahre, bis zur Befreiung von Theresienstadt im Mai 1945. „Mein Entschluss“ – sollte Malloth sich ein halbes Jahrhundert später in der „Anhörung“ des Dortmunder Oberstaatsanwaltes Klaus Schacht am 22./23.8.1988 erinnern – in der Grenzpolizei und dann in Theresienstadt als SS-Mann zu wirken, „hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte…“. Auch nicht, „weil ich mich für Hitlers Politik besonders interessiert hätte; ich kannte ihn kaum.“ Er fügt hinzu: „Mein Entschluß, mich zur Grenzpolizei zu melden, hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte. Mein Jugendtraum war es eigentlich immer gewesen, Kriminalist zu werden. (Finkelgruen 1992, S. 54)

Am 21.2.1940 erhielt Malloth in Innsbruck vom Tiroler Landeshauptmann eine Einbürgerungsurkunde für das Deutsche Reich. Malloth wurde zum Schutzpolizisten ausgebildet. Im Juni 1940 wurde er in dem von Heinrich Jöckel kommandierten Gestapo-Gefängnis Kleine Festung Theresienstadt Aufseher. In einer dienstlichen Beurteilung wurde festgestellt, dass ihn seine „Leistung, Führung und charakterliche Veranlagung“ als für den Kolonialdienst geeignet erscheinen lasse. Dort, in der Festung Theresienstadt, blieb Anton Malloth fünf Jahre, bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 8.4.1945. Da hatte Malloth den Rang eines Oberscharführers erreicht. Mit ihm dienten in Theresienstadt etwa 60 SS-Leute und 20 Kapos. Von den insgesamt 140.000 Menschen, die das Ghetto durchlaufen hatten, lebten bei Kriegsende nur noch 16.832 (Schröm & Röpke 2002, S. 24).

Der Leiter der Gedenkstädte Theresienstadt, Vaclav Novak, beschrieb den SS-Mann Malloth in der tschechoslowakischen Zeitung Rude Pravo so: „Trotz seines Spitznamens, „der schöne Toni“ war Malloth ein böser und grausamer Mensch mit einem Hang zum Alkoholismus. Wenn er getrunken hatte, war er besonders brutal zu den Häftlingen. Gern und freiwillig meldete er sich zu Hinrichtungskommandos.“ (Die Zeit, 6/1990)

Mai 1945 – 1949: Stationen einer Flucht

Am 7. Mai 1945 verkündete ein Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes vom Balkon des Rathausturmes aus auf deutsch und französisch die Kapitulation Deutschlands. Gegen 21 Uhr des darauffolgenden Tages rollten die ersten russischen Panzer in Theresienstadt ein.[4]

Der seinerzeit 33-jährige Malloth war nach Finkelgruen bereits drei Tage zuvor, am 5.5.1945, aus Theresienstadt geflohen. Da er nicht wusste, in welchen Teilen Österreichs russische Truppen waren, floh der SS-Mann aus Angst vor den Russen und Tschechen in die amerikanische Zone: nach Darmstadt in die Liebhowerstraße 18; später versteckte er sich bei seinen Schwiegereltern in der 55 km östlich von Innsbrucks gelegenen Kleinstadt Wörgl.

Bis Anfang September 1946 wurden auf Bitten des tschechischen Verbindungsbüros bei den alliierten Streitkräften 354 Mörder an die Tschechoslowakei ausgeliefert. Wegen des sich anbahnenden Kalten Krieges zwischen West und Ost fanden danach keine Auslieferungen von den Alliierten an die Tschechoslowakei mehr statt.

Malloths Vorgesetzter Heinrich Jöckel wurde am 25.10.1946 in Leitmeritz/CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Im Urteil wurden eine Vielzahl von Zeugenaussagen ehemaliger Häftlinge dokumentiert, die grausamste Misshandlungen und Willkürhandlungen dokumentieren.

Am 9.10.1947 übersandte die tschechoslowakische Gesandtschaft dem österreichischen Justizminister eine Liste von Personen, die „wegen Kriegsverbrechen verfolgt werden“ (PAF).[5] Darunter befand sich auch Malloth.

Am 29.12.1947 wurde der inzwischen 35-jährige Malloth, der sich bereits seit 1 ½ Jahren auf der Flucht befand, in Fulpmes, Tirol, von der österreichischen Polizei festgenommen. Er, der 1940 noch einen handschriftlichen Lebenslauf mit „SS-Mann Anton Malloth“ unterzeichnet hatte, bestritt nun gegenüber einem Innsbrucker Richter jegliche Beteiligungen an NS-Verbrechen. Selbst seine Mitgliedschaft in der NSDAP stellte er in Abrede. Dem Vernehmungsrichter diktierte Malloth, dass er „während meiner ganzen Dienstzeit keinen einzigen Menschen ermordet oder misshandelt“ habe. Ein Auslieferungsgesuch der CSSR wurde von den österreichischen Behörden bereits neun Tage (!) später abgelehnt, weil die tschechischen Behörden, wie das Justizministerium mitteilte, eine Frist zur Begründung ihres Auslieferungsantrages abgelehnt hätten.

Januar 1948: „Ich bin Südtiroler“ – kein Deutscher

Am 16.1.1948 stand Anton Malloth vor dem Untersuchungsrichter in Innsbruck, er wurde schwerer Kriegsverbrechen beschuldigt. Das Protokoll der Vernehmung ist äußerst kurz: Zwölf handgeschriebene Zeilen. Darin teilt Malloth – der bisher stets nur von einem eigenen Kind gesprochen hatte (s.o.) – u.a. mit, er habe die Pflicht sich um „Frau und zwei Kinder (5 u. 9 Jahre) zu sorgen.“ Die Existenz des anderen, älteren, unehelichen Kindes hatte Malloth gegenüber den Behörden hingegen verschwiegen. Bemerkenswerter jedoch: Gegenüber dem österreichischen Untersuchungsrichter stellte sich der auf der Flucht befindliche NS-Mann nun als Opfer widriger, ungerechter Umstände dar; und er bezeichnete sich selbst – dies ist für den weiteren Ablauf dieses Prozesses von Bedeutsamkeit – nun nicht mehr als Deutschen sondern als Österreicher: „Ich bin Südtiroler und kam am 17.12.1940 im Zuge der Umsiedlung nach Innsbruck.“ (Finkelgruen 1992, S. 90) Sein Opferstatus war laut Selbstauskunft noch ärger als anzunehmen: „1940 kam ich in Innsbruck zur Schutzpolizei … wurde … nach 14-tägigem Aufenthalt im Gefängnis Pankraz Prag nach Theresienstadt in das Polizeigefängnis kommandiert.“ Bei einer weiteren Anhörung erklärte Malloth, „er sei nie bei der SS oder beim SD gewesen. Er sei bei der Sicherheitspolizei gewesen und habe nur die Uniform des SD getragen“ (Finkelgruen 1992, S. 90). Nach einem Jahr Untersuchungshaft in Innsbruck wurde „die über Anton Malloth verhängte Auslieferungshaft wieder aufgehoben.“ Malloth fügte über das Ende seiner Tätigkeit in Theresienstadt hinzu: „Das Gefängnis wurde von den Tschechen übernommen. Ich habe mich mit diesen Tschechen soweit gut verstanden, und sie haben meiner Abfahrt auch nichts in den Weg gelegt.“ (ebd., S. 91)

Am 7.2.1948 teilte das Landgericht Innsbruck – „Betrifft: Auslieferungssache Anton Malloth“ – mit (Stempel vom 18.2.48), dass „der tschechoslowakischen Regierung für die Stellung eines Begehrens um Auslieferung des Anton Malloth eine Frist bis zum 1.5.1948 bestimmt worden ist“, deren Einhaltung „von hier aus“ überwacht werde. (PAV)

1948: Ein Todesurteil in der Tschechoslowakei gegen den „schönen Toni“

Im September 1948 wurde Malloth von einem tschechoslowakischen Gericht (Leitmeritz) in Abwesenheit angeklagt und am 24.9.48 zum Tode durch den Strang verurteilt. Die deutsche Übersetzung des Urteils, die sich im Privatarchiv Finkelgruens (PAF) befindet, ist 22 Seiten lang. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Malloth als NS-Vertreter ein brutaler, rücksichtloser Schläger war und in der Kleinen Festung Theresienstadt etwa hundert Häftlinge durch Schläge getötet habe. In scheinbarem Kontrast hierzu steht der Name Schöne Toni, den zahlreiche Häftlinge, Opfer von Malloths brutaler Willkür, Malloth verliehen hatten. Schöner Toni wurde Malloth von den Häftlingen bereits während seiner Zeit in Theresienstadt genannt, weil er im Konzentrationslager selbst während brutalster Misshandlungen ostentativ seine perfekte Kleidung zur Schau trug.

Ab 1948, nach seiner Verurteilung zum Tode durch ein tschechisches Gericht, lebte Malloth 40 Jahre lang relativ unbehelligt im italienischen Meran. Er besaß dort ein stattliches Haus, in dem er auch wohnte. In Schuberts autobiografischem Kinofilm Unterwegs als sicherer Ort (Schubert 1997) über Finkelgruens bewegte Vita sehen wir Finkelgruen und Schubert, wie sie gemeinsam vor Malloths Haus in Meran stehen. Erstmals sieht Finkelgruen den beschaulichen Ort, in dem der Mörder seines Großvaters Martin ungestört 40 Jahre seines Lebens verbracht hat, nach dem Todesurteil. Wenig später erleben wir Finkelgruen und Schubert im Film vor Malloths Münchner Altersheim; Fotos des inzwischen betagten Malloth werden eingeblendet: „Nein“, betont Finkelgruen im Film, eine direkte Konfrontation mit Malloth wolle er auf keinen Fall erleben. Dies wolle er sich auch nicht zumuten, seelisch. „Nein, das würde es nicht bringen“, konstatiert er lakonisch.

1949: Auslieferungshaft und ein Leben in Südtirol

Nach seiner Rückkehr nach Südtirol saß Malloth 1949 vorübergehend in Auslieferungshaft. Gegenüber der Innsbrucker Staatsanwaltschaft beteuerte er, „daß ich während meiner ganzen Dienstzeit keinen einzigen Menschen ermordet oder so mißhandelt habe, daß daraus dessen Tod erfolgte.“ (Spiegel, 1.6.1998) Die Behörden wollten die Angaben nicht einfach so glauben, forderten aus der Tschechoslowakei Prozessunterlagen an. Der Kalte Krieg begann, die Beziehungen zwischen den vier an Malloth „interessierten“ Staaten – Italien, Österreich, Deutschland sowie die Tschechoslowakei – waren nicht die Besten, deren strategischen und politischen Interessen waren höchst unterschiedlich. Für den Kriegsverbrecher Anton Malloth interessierte sich letztlich niemand mehr. Besagte Prozessunterlagen ließen drei Jahre nach dem Krieg auf sich warten – und der NS-Täter Malloth kam wieder frei.

Eine Zeitlang galt Malloth, so berichtete der Spiegel am 26.06.2000, auch als tot, „weil das Wiener Innenministerium deutschen Behörden irrtümlich mitgeteilt hatte, er sei nach dem Schuldspruch von Litomerice/Leitmeritz (September 1948) „hingerichtet worden“. Über Malloths Befindlichkeit während seiner Flucht in Schenna spekuliert Finkelgruen (1992, S. 38): „Er war zu Hause. Ich denke, er fühlte sich sicher. Er war bei den Seinen. Sie versteckten ihn. Sie schützten ihn. Er wußte, dass er sich auf sie verlassen konnte“ – um dann, auf seine eigene autobiografisch-familiäre Spurensuche Bezug nehmend, hinzuzufügen: „Je mehr ich den Spuren Anton Malloths folgte, desto klarer wurde mir, wie sehr er beschützt wurde.“ (ebd.)

Innsbruck, 15.1.1949: Entlassung aus der Auslieferungshaft

Am 15.1.1949 wurde Malloth in Innsbruck aus der Auslieferungshaft entlassen. Malloth ging, da er, durchaus begründet, eine erneute Verhaftung befürchtete, unverzüglich zurück nach Schenna, wo er untertauchte. Bereits 1949 hatten also, konstatiert Finkelgruen bitter, Richter und Staatsanwälte Malloth geholfen, einer Verurteilung zu entgehen. Bei jedem neu erlassenen Haftbefehl, bei jedem Steckbrief nach dem „Staatenlosen Anton Malloth“, wurde nun auf die laufende Fahndung verwiesen.

1949 – 1988: „Der Mörder muss einen Schutzengel gehabt haben“

Malloth widerrief nach eigenen Angaben am 20.1.1949 seine Option auf eine Staatsbürgerschaft in Deutschland und erhielt daraufhin am 11.3.1952 (nach anderen Angaben: am 1.3.1952) die italienische Staatsbürgerschaft zurück. Dies jedoch akzeptierten einige deutsche Verwaltungsbeamte nicht. So einfach könne niemand seine deutsche Staatsangehörigkeit verlieren: Ein „einseitiger Verzicht“ führe nicht automatisch „zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit“, vermerkten Spezialisten des Auswärtigen Amtes, so Der Spiegel (26.6.2000) im Rückblick auf diese unendliche Justizposse. Die Frage der Staatsangehörigkeit bildete für mehrere Jahrzehnte eine der juristischen Fallstricke bei den Gerichtsprozessen gegen Anton Malloth – bzw. sie scheinen insbesondere vom Dortmunder Oberstaatsanwalt Schacht dazu verwendet worden zu sein, so Finkelgruens Eindruck, um eine Verurteilung Malloths – bzw. dessen Übersendung an ein ausländisches Gericht – mit allen Mitteln zu verhindern. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, wie schwer es für Finkelgruen und für zahlreiche weitere vertriebene deutsche Juden und Emigranten seinerzeit war, die deutsche Staatsbürgerschaft „wiederzuerlangen“ – obwohl sie diese i.d.R. nicht freiwillig abgegeben hatten: Sie waren als Juden ausgebürgert worden (s.u.). Auch Finkelgruen erhielt 1959, bei seiner „Rückkehr“ nach Deutschland, nicht seine Staatsbürgerurkunde zurück – sondern musste sich eine „neue“ ausstellen lassen.

Als Anton Malloth 1956 seine italienische Staatsangehörigkeit wieder aberkannt wurde ging der rechtskräftig Verurteilte einfach zum bundesdeutschen Generalkonsulat in Mailand – welches ihm unverzüglich, problemlos einen deutschen Pass ausstellte. Am 12.5.1962 meldete Malloth sich in Meran polizeilich an. Als Beruf gab er „Vertreter“, als Wohnsitz die Via Petrarca 30 an. Sein deutscher Pass hatte die Nummer 120 16 25. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Pass mehrfach verlängert, erstmals im Februar 1973, obwohl deutsche und österreichische Justizbehörden wiederholt seine Auslieferung beantragten.

1964 Landesjustizverwaltung Ludwigsburg: Der höchst lebendige Tote mit dem Schutzengel

Ab 1964 verhandelte die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung für NS-Verbrecher in Ludwigsburg ein Ermittlungsverfahren gegen das Wachpersonal der Kleinen Festung Theresienstadt. Am 18.6.1970 kamen sie in einem Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass Malloth „als Aufseher in der Kleinen Festung an Folterungen und an der Ermordung zahlreicher Häftlinge teilgenommen“ habe (Schröm & Röpke 2002, S. 28). Daraufhin schlossen sie die Akten mit der Feststellung, dass Malloth 16 Jahre zuvor, am 24.9.1948, hingerichtet worden sei – obwohl die Gerichtsakten das Gegenteil besagten. Diese Behörde fahndete also ab 1964 nicht weiter, weil sie Malloth für tot erklärte.

Als bekannt wurde dass Malloth doch noch lebte änderte sich die Strategie der deutschen Behörden: Nun behaupteten sie, dass Malloth ein Deutscher sei – und dass damit frühere Gerichtsurteile gegen Malloth sowie diesbezügliche Auslieferungsersuche hinfällig seien. Die Solidarität der NS-Generation, so musste es dem Juden Finkelgruen zumindest erscheinen, war stärker als der Rechtsgedanke der demokratischen Rechtsstaates.

Um den Beschreibungen an dieser Stelle vorzugreifen: Der „Mörder Malloth“ muss – wie es die Schweizer Weltwoche am 8.3.1990 formulierte – „einen Schutzengel gehabt“ haben: Es wäre jedem deutschen Staatsanwalt ein Leichtes gewesen, den Sachverhalt bzgl. Malloths Staatsangehörigkeit festzustellen. Der mit Finkelgruen befreundete Kölner Schoah-Überlebende Ralph Giordano (vgl. Giordano 2012) betitelte seine in der Frankfurter Rundschau (9.1.1993) publizierten Buchbesprechung von Finkelgruens Haus Deutschland (s.u.) vor diesem Hintergrund mit Justiz-Schutz für Mörder. Aus dieser mit zorniger Feder verfassten Besprechung erwuchs ein Jahr später der Prozess von Oberstaatsanwalt Schacht gegen Giordano (sowie auch gegen Finkelgruen) (s.u.), der unter dem Begriff des „emotionslosen Ochsenfrosches“ in die politische Rechts- und Zeitgeschichte eingegangen ist. – Dieser geschichtsträchtige Gerichtsprozess zwischen Schacht und Giordano ist in diesem Themenschwerpunkt in einer weiteren Studie aufgearbeitet worden.

1968: Simon Wiesenthals Unterstützung

Simon Wiesenthal, Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums am Wiener Rudolfsplatz, war, entgegen vereinzelter Justizäußerungen und vermutlich gezielt lancierter Falschmeldungen, Mitte der 1960er Jahre überzeugt davon, dass Malloth noch lebte. Mit Unterstützung des Mossad sowie zahlreicher Mitglieder jüdischer Gemeinden machte er sich auf die Suche nach Malloth. Mehr als zwei Jahrzehnte lang befasste er sich immer wieder mit dem „Fall Malloth“; mir liegen diverse Briefe Wiesenthals vor, u.a. vom 8.5.1973, 24.6.1976, 10.8.1988 und vom 21.12.1989; weiterhin Schreiben des Jerusalemer Büros (1 Mendele Street, Dr. Efraim Zuroff) des Simon Wiesenthal Centers u.a. vom 7.6.1999 an Günther Beckstein, seinerzeit bayrischer Staatsminister des Innern.[6] Malloth stand sogar seit 1958 auf der Fahndungsliste der „United Nations War Crimes Commission“ (UNWCC) der UN-Kommission für Kriegsverbrechen, was 40 Jahre später noch einmal in einer parlamentarischen Anfrage der Grünen-MdBs V. Beck und A. Buntenbach vom 27.11.1997 hervorgehoben wurde.[7] Seit dem 28.5.1958 wurde Malloth in Österreich per Steckbrief gesucht, der Druck auf Malloth hätte weiter zunehmen müssen. Zu diesem Zeitpunkt musste es schlicht als unvorstellbar erscheinen, dass die bundesdeutsche Justiz sich sogar 40 Jahre später nicht für diesen international gesuchten Kriegsverbrecher interessieren würde.

Wiesenthal 1968: „Malloth lebt in Meran!“

1968 wurde das tschechische Urteil gegen Malloth wieder aufgehoben. Malloth hatte jedoch bei seiner Erfassung durch bzw. in der CSSR einen neuen Prozess zu erwarten. Im gleichen Jahr stellte Simon Wiesenthal fest, dass Malloth im italienischen Meran lebte und dort von seiner Frau versteckt wurde. Wiesenthals nicht nachlassender Druck führte offenkundig dazu, dass die Dortmunder Staatsanwaltschaft 1970 ein Ermittlungsverfahren gegen Malloth und weiteres Aufsichtspersonal wegen „Misshandlungen und Tötungen von Gefangenen in der Kleinen Festung Theresienstadt“ einleiten musste. Dies war zugleich das erste derartige Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland. Die tschechischen Behörden schickten der Dortmunder Behörde hierfür eigene Unterlagen. Diese war also eigentlich bestens präpariert, verfügte über mehr als ausreichende Dokumente. Die Verurteilung Malloths wegen schwerer Kriegsverbrechen musste bereits 1970 als eine Selbstverständlichkeit erscheinen.

1972 lehnte Italien ein Auslieferungsersuchen mit dem Hinweis ab, dass es Malloth 1965 aus Italien ausgewiesen habe. Dennoch verlängerte die Deutsche Botschaft Malloth immer wieder seinen deutschen Pass. Seine Meraner Anschrift war den deutschen Behörden also durchaus bekannt.

Am 26.7.1972 wurde Malloth schließlich aus Italien ausgewiesen (vgl. Karny in Wiener Zeitung, 25.5.2001), lebte seitdem jedoch illegal in Meran. Gemäß Finkelgruens Standpunkt und dem seines Anwaltes war Malloth zu diesem Zeitpunkt staatenlos und hätte demgemäß an die CSSR ausgeliefert werden müssen, wo das verhängte Todesurteil immer noch gültig war. Sein Anwalt teilte dies dem Dortmunder Oberstaatsanwalt Klaus Schacht mehrfach mit – ergebnislos (vgl. auch Karny & Halbrainer 1996).

1973 wurde in Deutschland erstmals ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen SS-Oberscharführer eingeleitet. Die tschechischen Behörden schickten hierfür erneut Unterlagen an die Dortmunder Zentralstelle für die Bearbeitung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Vergeblich: Ab 1970, über 35 Jahre lang, unternahm die Zentralstelle dieser traditionell sozialdemokratischen Stadt Dortmund – die es in den Jahrzehnten danach zuließ, dass sie die NRW-Hauptstadt der Neonazismus wurde und mehrere Jahrzehnte lang immer wieder durch antisemitische Eklats teils weltweit Schlagzeilen machte (Kaufhold 2018a, 2018b, Kaufhold & Arndt 2018, Marken 2018) – absolut nichts gegen den zum Tode verurteilten NS-Täter Malloth, obwohl sogar dessen Meraner Wohnort wirklich kein Geheimnis war. Bereits sechs Jahre zuvor war in Köln gegen NS-Täter ermittelt worden. Immer wieder stellte die Dortmunder Zentralstelle das Gerichtsverfahren ein, mit der Begründung, es gäbe „keinen hinreichenden Tatverdacht“ – um das Verfahren dann, unter Druck, doch wieder neu aufzunehmen.

1973: Frederico Steinhaus, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Merans

Die Einstellung des Verfahrens empörte auch die Jüdische Kultusgemeinde in Meran. Deren Präsident, Frederico Steinhaus, übermittelte im April 1973 die Erkenntnisse zu Malloths Wohnort an das Bundeskanzleramt in Bonn. Von dort wanderte der Brief an das Bundesjustizministerium, welches am 2.5.1973 Frederico Steinhaus ein höchst erstaunliches Antwortschreiben schickte: „… darf ich Ihnen mitteilen, daß im Bundesministerium der Justiz keine Vorgänge über Anton Malloth ermittelt werden konnten.“ (Winkel 2001) Frederico Steinhaus unterstützte Finkelgruen in den nachfolgenden Jahrzehnten nachdrücklich. 22 Jahre später, am 9.6.1995 sowie am 31.8.1995, schickte Steinhaus in seiner Funktion als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Merans Finkelgruen zwei im Stil persönlich gehaltene Faxschreiben, in denen er Finkelgruen, auf Grundlage eigener Nachforschungen in Meran, noch einmal die wichtigsten Daten über Malloths Lebensweg sowie dessen wechselnden Staatsangehörigkeiten bestätigte. Auch ein dankendes Antwortschreiben von Finkelgruen vom 19.6.1995 ist erhalten (PAF).

Steinhaus hebt in seinen Schreiben hervor, dass der italienische Staatsanwalt Dr. Cuno Tarfusser gerne – „sogar mit Begeisterung“ – bereit sei, zuständigen deutschen Gerichten alle entsprechenden Dokumente zu liefern. Tarfusser habe „1988 mit allen Kräften versucht, Malloth im Gefängnis zu halten.“ (Brief vom 9.6.1995, PAF) Einleitend formuliert Steinhaus seinen Optimismus – nach 22 (!) Jahren behördlichen versagens: „Lieber Herr Finkelgruen, diesmal scheint es, als wenn wir Glück hätten, und wenn die deutschen Behörden ihr Wort halten werden wir endlich den guten Malloth vor Gericht sehen!“ Elf Wochen später, am 31.8.1995, bestätigt er Finkelgruens per Fax („Die Akten sende ich heute per Post“), die Korrektheit von dessen Darstellungen in dessen Familienbiografie: „Soeben habe ich im Grundbuchamt die Akten abgeholt“: Der seit sieben Jahren, dank der fürsorglichen Unterstützung der Himmler-Tochter Burwitz, in der Pullacher Seniorenresidenz lebende Malloth – die Kosten zahlte das Münchner Sozialamt – sei „Nutznießer“ seines eigenen Hauses in Meran. 1976 hatte Malloth dieses formal, als juristischen Schutz, seiner gleichfalls in Meran lebenden Tochter Anneliese vermacht. „Auch Malloth´s Frau Aloisia ist Nutznießerin des Hauses.“ (PAF) (s.u.)

Wiesenthal 1973: „Der Genannte ist Inhaber des deutschen Passes Nr. 1201625“

Zurück zur zeitlichen Chronologie dieses „Falles“: Am 8.5.1973 legte Simon Wiesenthal den deutschen Ermittlern umfangreiche Materialien vor, insbesondere alle Informationen über Malloths Pässe. Er nannte ihnen auch Malloths Wohnort und dessen Meraner Anschrift. Wiesenthal schrieb den deutschen Behörden – rechtsstaatlich darauf vertrauend, dass diese ihrer Pflicht nachgehen würden: „Der Genannte ist Inhaber des deutschen Passes Nr. 1201625, ausgestellt vom Generalkonsulat in Mailand mit dem Datum vom 12. Feber 1968, gültig bis zum 12. Feber 1973 (vermutlich wieder verlängert). Die italienische Regierung hat ihn als unerwünscht erklärt, aber von Zeit zu Zeit taucht er in Italien auf, wird verhaftet, verhört, ausgewiesen und dann kommt er wieder. Seine Frau und Tochter leben nämlich in Meran.“ (Regele 2007)

Vergeblich.

Obwohl bzw. weil die Behörden den NS-Täter Malloth in Ruhe ließen insistierte Wiesenthal: Am 24.6.1976 wandte dieser sich schriftlich an den Oberstaatsanwalt Dr. Artzt von der Zentralem Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, verwies auf ihre einige Jahre andauernde Korrespondenz „in der Sache Malloth“ und teilte ihm mit, dass Malloth „wieder in der Bundesrepublik“ sei: „Er besitzt einen deutschen Pass.“ Weiterhin schickte Wiesenthal ihm Auszüge aus dem Buch „Terezin“, in dem er die Malloth betreffenden Passagen markierte.

Sieben Jahre später, 1983, erbrachte Wiesenthal mit einem Trick weitere unwiderlegbare Belege über Malloths Wohnort, indem er Malloth immer wieder kleine Beträge überwies, die Malloth persönlich abholte. Schröm & Röpkes Resümee (2002, S. 32) ist unzweideutig: „Für den Nazi-Jäger war es eine klare Angelegenheit, daß Malloth sowohl von deutschen als auch von italienischen Behörden gedeckt wurde.“ So suchte die italienische Polizei, weil Wiesenthal insistierte, im Mai 1976 Malloths Ehefrau auf und fragte sie, ob ihr Mann anwesend sei. Als diese dies verneinte begnügten sich die Polizisten mit dieser Auskunft. In den Akten – Schreiben des Polizeikommissariats Meran vom 31.5.1976 (PAF) – liest sich dies so: „…Bis zum 26. Juli 1972 hat der Vorgenannte als Vertreter der Firma Ratschiller, Bozen, gearbeitet. Gleichzeitig hat er auch Arbeiten für die Firma PLUNGER, Bozen durchgeführt. Am 26. Juli 1972 wurde er durch das Polizeipräsidium Bozen, bei dem er nach seiner Ausfindigmachung an dem vorgenannten Datum vorgeführt wurde, aus Italien ausgewiesen. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass der Antonio Malloth nicht mehr in der Stadt Meran gesehen worden ist.“ Malloths familiäre Lebenssituation – er lebte mit seiner Ehefrau Aloisia zusammen, seine Tochter Anneliese arbeitete als Lehrerin in Verona – wird beschrieben (s.o.), und dann wurde hinzu gefügt: „Die Ehefrau, die über die augenblickliche Anschrift des Ehemannes befragt worden ist, hat sich geweigert, zu antworten und sich darauf beschränkt, zu sagen, dass sie nicht weiss, wo sich der Ehemann aufhält.“ Unterschrieben ist das Dokument mit „Der Leiter der Kriminalpolizei“. Dabei beließ es die Behörde. Bereits am nächsten Tag unterzeichnete der Amtsgerichtsrat eine Erklärung, „dass der Malloth seit Juli 1972 nicht mehr in Meran gesehen worden ist und dass sein augenblicklicher Aufenthaltsort unbekannt ist.“ (PAF)

Der verurteilte Kriegsverbrecher Malloth lebte zwölf weitere Jahre – nicht, wie andere untergetauchte Kriegsverbrecher, wie etwa Brunner und Eichmann, in totalitären Staaten Südamerikas – sondern im Herzen Europas: In Italien. Es gab keine weiteren Versuche, Malloth zu finden.

Über ein Jahrzehnt lang ruhten die Akten – bis 1988. Der Impuls zur Wiederaufnahme des Strafprozesses kam von Peter Finkelgruen.

Oktober 1988: Abschiebung Malloths mit dem Flugzeug von Italien nach Deutschland

Im Februar 1988 wurde der Fall Malloth auf Initiative des italienischen Grünen Abgeordneten Marco Boato sogar im italienischen Parlament erörtert; einige Jahre später sollten insbesondere Grüne Bundestags- sowie Landtagsabgeordnete aus NRW und Bayern (u. a. Brigitte Schumacher, Annelie Buntenbach, Volker Beck, A. Beer, Sophie Rieger) Finkelgruens Initiativen aufgreifen und politisch-publizistisch unterstützen. Der Handlungsdruck auf die Justiz und Politik nahm endlich wieder zu:

Am 5.8.1988 rief der Bozener Staatsanwalt Cuno Tarfusser – der 1954 Geborene sollte knapp zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2009 Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden – Klaus Schacht an und teilte ihm mit, dass sie Malloth aufgegriffen hätten. Dieser habe einen abgelaufenen deutschen Pass bei sich. Da Malloth sich illegal in Italien aufhalte würden sie ihn nun nach Deutschland abschieben. Über 40 Jahre waren zwischenzeitlich vergangen. Schacht, der sein Beamtengehalt eigentlich dafür erhielt, nationalsozialistische Kriegsverbrecher zu verfolgen, teilte seinem italienischen Kollegen zu dessen ausgeprägter Überraschung jedoch mit, dass kein Haftbefehl gegen Malloth vorliege und dass er diesen auch nicht beantragen könne, da kein dringender Tatverdacht vorliege.

Vergeblich: Am 10.8.1988 wurde der inzwischen 76-jährige Malloth auf Initiative von Tarfusser von Verona aus nach München abgeschoben (Regele 2007). Die früheren strafrechtlichen Verurteilungen Malloths waren den Verantwortlichen offenkundig sehr bewusst. Diese galt es zu umgehen – um den NS-Täter Malloth „sicher“ nach Deutschland zu verbringen. Die Auslieferungsanträge nach Österreich bzw. in die Tschechoslowakei wurden ignoriert. Da in Österreich weiterhin ein Strafbefehl gegen Malloth vorlag wurde Malloth nicht mit der Bahn, sondern mit dem Flugzeug direkt nach Deutschland verbracht. Österreichisches Territorium musste er so nicht betreten. Seine Inhaftierung in Österreich wurde so verhindert.

Die Himmler-Tochter Gudrun Burwitz und deren Stille Hilfe

Als der NS-Täter und rechtskräftig zum Tode Verurteilte nun, 41 Jahre später, in München ankam blieb er auf freiem Fuß. Malloths anfängliche Sorgen erwiesen sich wieder einmal als unbegründet. Und er hatte alte Freunde, „nationale“ Freunde. Der NS-Verbrecher Malloth bekam kurz nach seiner „Rückkehr“ nach Deutschland äußerst prominenten Besuch: Die Himmler-Tochter Gudrun Burwitz vom steuerbegünstigten nationalsozialistischen Hilfeverein Stillen Hilfe[8] nahm nun direkten Kontakt mit ihrem prominenten Gesinnungsgenossen auf. Sie und ihr wirkmächtiger, im sehr rechten und rechtsradikalen Milieu gut verankerter nationalsozialistischer Unterstützerverein sicherte dem bedrohten NS-Mann eine klandestine, aber dennoch höchst wirksame juristische und materielle Unterstützung zu. Ihr der „guten Tradition“ geschuldetes Versprechen sollte die Tochter Heinrich Himmlers auch einhalten: Sie besorgte dem Mörder Anton Malloth kurz danach einen Platz in einem gut situierten München-Pullacher Altersheim und kümmerte sich um dessen Finanzierung durch die Münchner Sozialbehörde – obwohl Malloth weiterhin Besitzer eines mondänen Hauses in Turin war (s.o.). Malloths Ehefrau und dessen Tochter setzten Burwitz Stille Hilfe daraufhin als Alleinerbin von Malloths Münchner Nachlass ein.

Als Simon Wiesenthal vom unbehelligten, privilegierten Neubeginn Malloths in München erfuhr war dies selbst dem kampferprobten 79-jährigen „Nazijäger“ zu viel: Er rief Oberstaatsanwalt Schacht direkt an, um an die von ihm gesammelten Dokumente über Malloths Verantwortung für mehrere Morde zu erinnern. Als Wiesenthal sah, dass seine Bemühungen vergeblich waren schickte er Schacht am 10.8.1988 diese Dokumente mit Begleitbrief noch einmal zu. Wiesenthal schrieb Schacht:

„Im Anschluss an unser Telefongespräch übersende ich Ihnen beiliegend eine Reihe von Unterlagen: Ausschreibung von Malloth des Landgerichtes Innsbruck; Berichte über den Prozeß gegen Rojko, der 1963 vom Landesgericht Graz zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt wurde; Brief und Zeugenaussage von Frau Valy Sperl, Los Angeles. (…) Beurteilung der Geheimen Staatspolizei in Prag vom Oktober 1940 über Malloth und sein handgeschriebener Lebenslauf.“ Auch die im Brief erwähnten Dokumente lagen dem Schreiben als Kopie bei. (PAF)

Zusätzlich wandte Simon Wiesenthal sich an weitere, thematisch interessierte Institutionen: Die nationalsozialistischen Morde waren eine historische Realität. Daran vermochte der Shoah-Überlebende Wiesenthal nichts mehr zu ändern. Aber der Kampf für die historische Gerechtigkeit, für den Schutz der Opfer, den wollte und musste der jüdische Überlebende von Mauthausen Wiesenthal und im hohen Alter vielgefragte Zeitzeuge weiter ausfechten – wie auch Finkelgruens Kölner Freund Ralph Giordano (Kaufhold 2013a, 2013b). Für Finkelgruen war deren solidarische Unterstützung nahezu lebensrettend. Auf beide vermochte er zeitlebens zu setzen, wie auch auf seine FDP-Freunde Gerhard Baum (Baum 1981/2020, Baum 2019(2020) und Ulrich Klug (Kaufhold 2018d, e).

Am 12.8.1988, zwei Tage nach Malloths Auslieferung von Italien nach Deutschland, gab der Botschafter der CSSR eine im diplomatischen Stil formulierte Erklärung ab, die die indirekte Bitte enthielt, Malloth an die CSSR auszuliefern, damit ihm dort noch einmal der Prozess gemacht werde – diesmal jedoch in seiner Anwesenheit. In weniger diplomatischen Stil forderte der Botschafter von den Deutschen, über den weiteren Verlauf des Verfahrens in Kenntnis gesetzt zu werden.

Heinz Galinski, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, reagierte zeitgleich nicht mehr diplomatisch, sondern empört auf diese Entwicklung. Obwohl Galinski sich ansonsten eher nicht in innerdeutsche Diskussionen einmischte sprach er nun von einem „ganz unwürdigen und beschämenden Verfahren“ und drohte mit einer Intervention beim Bundesjustizministerium (Schröm & Röpke 2002, S. 34, Neues Deutschland, 13.8.1988).

1988: „Mein Entschluss hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte…“

Nach der Lektüre des „Vernehmungsprotokolls“ des Dortmunder Oberstaatsanwaltes Schacht vom 22./23.8.1988 mit Malloth verfasste Finkelgruen eine einfühlsam formulierte Einschätzung von Malloths Entwicklung: Er versuchte, wohl um das aufsteigende, innere und erinnerte Entsetzen und die Empörung seelisch zu ertragen, die Motive, den Lebensweg des Mörders seines Großvaters Martin zu verstehen. Finkelgruen führte aus:

„Der Geselle Malloth erkannte die Chance, die ihm der deutsche Faschismus bot. Sein „Aufstieg“ in den Zeiten des Rassismus und brutalen Antisemitismus begann.“ Und: „Anton Malloth erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde aus der italienischen Armee entlassen. Im Gefühl, endlich dazuzugehören, wurde er jemand anders. Er war kein erfolgloses Nichts mehr, jetzt war er Teil von etwas Besserem, etwas Stärkerem. Er war als Österreicher geboren. Genau wie der Gefreite. Der Kaiser hatte sich als Verlierer erwiesen. Zu den Verlierern gehören, das wollte Anton Malloth nicht. Davon hatte er genug. Jetzt sollte es aufwärts gehen. Nicht nur mit den anderen. Auch mit ihm. Er war bereit, seinen Einsatz zu bringen. Sie sollten sich auf ihn verlassen können. Er wollte sich auch auf sie verlassen. Er wollte nicht enttäuscht werden. Sie würden sich für ihn einsetzen. Bis zum Schluss. Klaus Schacht unterbrach die Vernehmung des Anton Malloth um 18 Uhr.“ (Finkelgruen 1992, S. 52) Am nächsten Morgen um 9.20 sollte Schacht die Vernehmung fortsetzen.

Gegenüber Oberstaatsanwalt Klaus Schacht stellte sich der 40 Jahre zuvor wegen schwerer NS-Verbrechen zum Tode verurteilte, inzwischen 76-jährige Malloth am 22.8.1988 als ein unpolitisches, eher gutgläubiges Opfer widriger Umstände dar, das „für Deutschland optiert“ habe, „weniger weil ich mich für Hitlers Politik besonders interessiert hätte; ich kannte ihn kaum“ (Finkelgruen 1992, S. 54, Hervorheb. RK). Malloth, so dessen juristisch geschulte Selbstdarstellung – die Juristen aus Burwitz´ “Stiller Hilfe“ dürften da mitformuliert haben – , „erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft. Dadurch bin ich auch aus der italienischen Armee entlassen worden.“ Der für die Verfolgung für NS-Täter Verantwortliche, Dortmunds Oberstaatsanwalt Schacht, begnügte sich mit dieser Selbstauskunft. Der Mörder Malloth war für Schacht offenkundig noch nicht einmal ein Anhänger Hitlers. Deutschland erschien dem nordrheinwestfälischen Oberstaatsanwalt, so könnte es erscheinen, als ein Land von Widerständlern und Oppositionellen. Malloth war offenkundig ein „Opfer widriger Umstände“, wenn nicht sogar ein Opfer von Hitler selbst.

Der NS-Täter Malloth fügte, sogar den Antisemitismus als Motiv in Abrede stellend, in seiner Vernehmung durch Schacht noch hinzu: „Mein Entschluß, mich zur Grenzpolizei zu melden, hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte. Mein Jugendtraum war es eigentlich immer gewesen, Kriminalist zu werden. (…) Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich auch nie der SS angehört habe, obgleich ich gelegentlich als SS-Mann bezeichnet worden bin. Als Polizeibeamter hatte ich natürlich den entsprechenden SS-Angleichungsgrad, und zwar Scharführer. Ich trug auch die SS-Uniform der Polizeibeamten. Eigentliches Mitglied der SS bin ich aber nie gewesen.“ (Finkelgruen 1992, S. 55, Hervorheb. RK)

Finkelgruen weist ergänzend darauf hin, dass das SD-Sonderkommando Prag eine Sonderdienststelle war, die eigens für die Besetzung von Böhmen und Mähren gebildet worden war. Schacht hätte dies wissen müssen, hatte Malloth doch bei seiner ersten Vernehmung in Innsbruck, vor Verkündung des Urteils in Leitmeritz, ausgesagt: „Das Polizeigefängnis Theresienstadt unterstand direkt der Gestapo in Prag.“

Noch ein halbes Jahrhundert später konnte „man“ sich aufeinander verlassen, so mein Eindruck. Die Loyalitäten, die gemeinsamen Interessen und Verbundenheiten bestanden fort und wirkten weiter. Es gab letztlich nur einen, der diesen kollektiven Frieden hartnäckig störte: Der Jude, der Rückkehrer Finkelgruen. Er störte den kollektiven Verdrängungsprozess. Diese Erfahrung hatte er bereits in den Jahren von 1978 bis 1984 gemacht, als er auf das Schicksal der widerständigen, unangepassten Kölner Edelweißpiraten https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/die-unangepassten/ aufmerksam wurde und als einer der ersten Publizisten einige von ihnen – vor allem seinen Freund Jean Jülich https://www.hagalil.com/2011/12/juelich-2/ – zum Sprechen und zum Wiedererinnern ermutigte (vgl. Finkelgruen 2020, Kaufhold 2020).

Exkurs Staatsbürgerschaften: Die Freiburger Richter „waren die ersten, die mir nahebrachten, dass Rückkehrer nicht wirklich gewollt waren“

Überlebende der Shoah bzw. deren Nachkommen kämpften, daran sei erinnert, hingegen überwiegend vergeblich um eine auch nur bescheidene Rente bzw. „Wiedergutmachung“ (vgl. Kaufhold 2020). Auch Peter Finkelgruen erhielt, als er 1959 – da war er 17 – gemeinsam mit seiner inzwischen 68-jährigen, schwer kranken und durch die dreijährige KZ-Zeit traumatisierten Großmutter Anna nach Freiburg ging, keine Entschädigung für den Tod seines Vaters sowie die Ermordung seines Großvaters: Am 27.2.1960, seinerzeit lebte Finkelgruen noch als Untermieter bei der Mussolini–Biografin Louise Diel[9], hatten ihm die Anwälte in Berlin lapidar mitgeteilt, dass sein Wiedergutmachungsantrag wegen der Martin Finkelgruen in Bamberg weggenommenen Besitztümer umfänglich abgelehnt worden sei: „In der Akte der Ansprüche nach Herrn Martin Finkelgruen hat das Amt festgestellt, daß Ansprüche wegen Vermögensschadens nicht in Betracht kommen… In diesem Fall werden wir die Bearbeitung einstellen und die Akte weglegen.“ (Finkelgruen 1997, S. 59)

In jenen Anfangsjahren in dem ihm anfangs vollständig fremden Deutschland, um das Jahr 1960 herum, als Finkelgruen bei seiner Vermieterin Diel den jüdischen Bankier Tuchler kennenlernte, hatte er gemäß den Bestimmungen des Bundesentschädigungsgesetzes einen Antrag auf eine Soforthilfe von 5000 Mark gestellt; dieser stand Rückkehrern eigentlich zu. Der 18-jährige Finkelgruen nahm die Pässe seiner Eltern, seine Geburts- und Einbürgerungsurkunde und ging, ohne juristischen Beistand, zum zuständigen Wiedergutmachungsamt. Er vertraute Deutschland, wie er mir gegenüber in persönlichen Gesprächen mehrfach betont hat. Der Großteil der dort tätigen Beamten war, das galt für alle deutschen Behörden, bereits in der Nazizeit tätig gewesen. Finkelgruen schilderte dem für „Wiedergutmachung“ zuständigen Beamten die Entrechtung und Verfolgung seiner Familie und legte die Dokumente vor. Dann geschah Unglaubliches und doch letztlich Alltägliches: „Als ich ihm die deutschen Reisepässe meiner Eltern vorlegte, blickte er diese sehr interessiert und aufmerksam an, blätterte sie durch und staunte über die fremden Visa und Stempel die (…) die lange Flucht meiner Eltern belegten. Dann griff er zum Kugelschreiber und zog, auf- und abwärts, von links nach rechts, Striche durch das auf dem Reisepass meines Vaters aufgedruckte Hakenkreuz. Das gelte ja heute nicht mehr, sei verboten.“ (Finkelgruen 1997, S. 152) Finkelgruen realisierte den Übergriff, die Auslöschung seiner Wirklichkeit, seiner familiären Geschichte. Die Unrechtmäßigkeit dieses Handelns erkannte er – und blieb doch wehrlos, wie gelähmt: „Ich hatte ein Unwohlgefühl, das sich als berechtigt erweisen sollte. Ebenso freundlich, wie er zuvor gelächelt hatte, ließ er mich wissen, dass meinem Anspruch auf Soforthilfe für Rückkehrer nicht entsprochen werden könne.“ (ebd.) Finkelgruen sei nicht in Deutschland geboren, dementsprechend könne er nicht als Rückkehrer behandelt werden. Er werde den Antrag auf jeden Fall ablehnen. Der gerade erst 18-jährige Peter Finkelgruen klagte dagegen, ohne juristischen Beistand. Der Antrag des Juden, des jüdischen „Rückkehrers“, der die deutschen Beamten durch seinen Antrag auf „Wiedergutmachung“ an die „unrühmliche“ Vergangenheit erinnerte, wurde abgelehnt: Die Freiburger Richter „waren die ersten, die mir nahebrachten, dass Rückkehrer nicht wirklich gewollt waren“, kommentiert er im Rückblick (Finkelgruen 1992, S. 153). Der junge Jude und Rückkehrer Finkelgruen personifizierte für diese Generation der Täter und Mitläufer das kollektive deutsche Unbehagen über „die Juden“, das latente Gefühl des „Bedroht-Sein“. Ihre eigenen furchtbaren Verbrechen an den Juden bereiteten ihnen hingegen weniger Unbehagen. Der junge, formal noch nicht mündige Finkelgruen personalisierte in seiner Person und Vita – um ein zentrales antisemitisches Ressentiment zu verwenden – das Fantasma der „jüdischen Rachsucht“. Der Jude, der Rückkehrer war die Gefahr. Wäre er nicht gekommen, wäre Finkelgruen in Israel geblieben, wäre alles entschieden einfacher. Hunderte von Studien über den „primären“ und den „sekundären Antisemitismus“ sind über dieses beeindruckende deutsche Phänomen geschrieben worden – vergeblich.

Man fühlt sich an dieser Stelle, um die Brücke zur bundesdeutschen Wirklichkeit des Jahres 2016 zu schlagen, an das unermüdliche Engagement des Essener Sozialrichters Jan-Robert von Renesse erinnert: Über sehr viele Jahre engagierte sich dieser mutige, engagierte Richter für eine angemessene juristische und menschliche Gestaltung der Entschädigungsverfahren, führte immer wieder persönliche Gespräche mit NS-Verfolgten, reiste nach Israel, um ehemals rassistisch Verfolgte persönlich anzuhören, ihnen hierdurch zumindest symbolisch Respekt, Anerkennung zu zeigen – und wurde deshalb über Jahre hinweg vom sozialdemokratisch dominierten NRW-Justizministerium auf kaum erträgliche Weise drangsaliert: In Israel war von Renesse hoch geachtet, wurde vielfach geehrt – in seinem Heimatland hingegen wurde er über Jahre und systematisch anmutend juristisch und disziplinarrechtlich attackiert (Richter 2010). Seine Existenz stand auf dem Spiel. Ein justizinternes Verfahren gegen ihn wurde erst 2016 in einem Vergleich abgeschlossen. In einem offenen Brief hatten sich kurz zuvor zahlreiche Prominente nachdrücklich für Renesses Rehabilitation eingesetzt: „Richter Renesse hat Empathie gezeigt“ war ihr eindrücklicher, an die NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gerichteter Appell überschrieben (Jüdische Allgemeine, 29.08.2016).

Bestätigt werden Finkelgruens eigene Erfahrungen auch durch neue Forschungen zur NS-Geschichte des Justizsystems in NRW: Laut einer neue Studie der Bochumer Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger waren von 169 Sozialrichtern „29 mehr oder minder belastet“ und trotz ihrer NS-Vergangenheit nach dem Krieg wieder im Justizdienst untergekommen. Das seien mehr „als dies angesichts des Forschungsstands zur NS-Belastung in der westdeutschen Justiz zu erwarten stand“, so Hans-Ulrich Dillmann (4.1.2017) in der Jüdischen Allgemeinen.

Um zu Malloth zurück zu kommen: Malloths Altersheim, dies sei nachgetragen, war auf einem Grundstück erbaut worden, das während der NS-Zeit Rudolf Hess gehört hatte. Unterstützt wurde Malloth auch in den nachfolgenden Jahren weiterhin und kontinuierlich durch Gudrun Burwitz´ nationalsozialistische Hilfeorganisation Stille Hilfe.

Alle, nachfolgend sowie in Finkelgruens (1992, 1997) beiden autobiografischen Büchern und seinen diesbezüglichen Aufsätzen (Finkelgruen 2002) beschriebenen Versuche, eine Verurteilung Malloths wegen vielfachen Mordes zu erreichen, scheiterten an der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Bewegung in die Sache kam erst im Jahr 2000, als die Münchner Staatsanwaltschaft den Fall übernahm (s.u.). Im sozialdemokratischen NRW durfte Malloth sich hingegen sicher fühlen.

Piräus, August 1988: Eine Zeitungslektüre

Kommen wir zurück zu Peter Finkelgruens Lebensweg. August 1988: Peter Finkelgruen befindet sich auf der Rückfahrt per Schiff von Israel nach Deutschland. Es ist eine Bootsfahrt, die Finkelgruen mehrfach beschrieben hat (Finkelgruen 1992, Schubert 1997). Für den seinerzeit 46-Jährigen ereignete sich auf dieser Bootsfahrt zurück nach Deutschland die wohl schicksalhafteste Szene seines Lebens: Sie verband ihn für immer mit dem Wissen um den Mord an seinem jüdischen Großvater. Ein Mord, der auch für ihn selbst als Kleinkind vorgesehen war: Die im Shanghai lebenden deutschen Nationalsozialisten, Mitglieder der Shanghaier NSDAP/AO, entwickelten kurz nach seiner Geburt in Shanghai einen detaillierten Plan, alle deutschen und jüdischen Exilanten, einschließlich der etwa 250 in Shanghai geborenen Babys, zu ermorden. Finkelgruen musste 50 Jahre alt werden, bis ihn diese schickhafte Erkenntnis beim Abfassen seiner Familienbiografie überrollte.

Sommer 1988: Es ist ein sonniger Tag, nach sieben Jahren bereitet sich Finkelgruen innerlich auf sein neues Leben, nun wieder in Köln, vor. Hierfür benötigt er Zeit – und Abstand zu den aufregenden, vom Geiste der Hoffnung durchtränkten produktiven Jahre in Jerusalem. Die zahlreichen Tonbänder seiner regelmäßigen Gespräche mit sieben palästinensischen Politikern und Intellektuellen sowie mit sieben israelischen Politikern befinden sich in seinem umfangreichen Reisegepäck. Vier Tage dauert seine Rückreise auf der Paloma bereits. Im Hafen von Piräus macht sein Boot einen Stop. Finkelgruen verlässt es und kauft sich eine deutsche Tageszeitung: Die Süddeutsche Zeitung, weiterhin die für ihn seinerzeit unverzichtbaren Zigaretten. Dort liest er, es ist purer Zufall, eine Kurzmeldung über einen gesuchten NS-Täter, liest auch dessen Namen, der ihm seinerzeit noch nichts sagte. Die Kurzmeldung, auf Seite 5, handelte von Anton Malloth: „Der 1948 in der CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilte Anton Malloth ist von Italien in die Bundesrepublik abgeschoben worden“ schreibt die SZ. Und die taz titelt am 11.8.1988: „SS-Malloth in München. Nazi-Kriegsverbrecher gestern aus Italien abgeschoben / Staatsanwaltschaft: „Kein dringender Tatverdacht“ / Er soll nur zur Vernehmung vorgeladen werden.“

Die Dortmunder Staatsanwaltschaft habe „kein Interesse“ an der Auslieferung Malloths gehabt, da „kein dringender Tatverdacht“ bestehe (Finkelgruen 1992, S. 11). Die Kurzmeldung bedeutete ihm anfangs nicht viel: Finkelgruen hat Tausende vergleichbarer Meldungen über NS-Täter und Mitläufer gelesen und viele davon in Aktenordnern gesammelt. Ein Detail nistete sich jedoch in seinem Unterbewusstsein ein, alarmierte ihn: Der Aufseher habe im Gestapo-Gefängnis Kleine Festung Theresienstadt gearbeitet. Dieses kannte Finkelgruen: Dort war sein Großvater ermordet worden, was ihm Anna, Martin Finkelgruens Lebensgefährtin und solidarische Beschützerin, mehrfach erzählt hatte. Und Anna hat ihm wirklich nicht viel erzählt über seine verwirrende Familiengeschichte. Dies jedoch schon. Die Ermordung seines Großvaters hatte sie ihm in Israel mehrfach beschrieben.

Diese Nachricht lässt ihm keine Ruhe mehr. Sein gesunder, realitätsangemessener Verdrängungsmechanismus funktioniert nicht mehr. Finkelgruen beginnt über den „Fall Malloth“ zu recherchieren, sucht hierfür in Prag, wo er als jüdisches Emigrantenkind fünf Jahre lang gelebt hatte, Zeitzeugen, Weggefährtinnen seiner Großmutter auf, die etwas über den Mörder und den Mord wissen könnten.

Der Mörder: „Ich bin einer von euch“

Ein halbes Jahr später, im Februar 1989, erfährt Finkelgruen bei einem Besuch in Prag bei „Tante Bela“ – Bela Krausova – die näheren Umstände des Mordes (vgl. Finkelgruen 1992, S. 39-44, 50-54). Finkelgruen schreibt über dieses Treffen:

„Tante Bela hatte meine Großmutter in der Kleinen Festung Theresienstadt kennengelernt, nachdem diese zusammen mit Martin und einer Frau namens Neumann eingeliefert worden war. Bela erlebte, wie Anna an diesem und den nächsten Tagen ununterbrochen weinte. Martin war tot. Ihre Welt war zusammengebrochen, die Hoffnung und der Wunsch nach ein wenig Glück, Geborgenheit und Zufriedenheit waren endgültig zerstört. Man hatte ihr nicht gesagt, auf welche Weise Martin gleich nach der Einlieferung in der Kleinen Festung zu Tode gekommen war. Man hatte, wie Bela später sagte, es nicht gewagt. Sie war nicht ansprechbar gewesen. Man fürchtete, Anna würde die Nachricht nicht ertragen können.“ (Finkelgruen 1992, S. 50f.)

Das Wissen um die Umstände seiner traumatischen Familiengeschichte löste zugleich, dies sei nur angedeutet, Finkelgruens frühkindlichen Traumatisierungen wieder aus – in einer Stärke, wie es sie nicht erwartet hatte. Die Untätigkeit der deutschen Justiz, im Zentrum der sozialdemokratischen Metropole Dortmund, verstärkte die Traumatisierung. Es war die gleiche SPD-dominierte NRW-Justizverwaltung, die Jahrzehnte später ihren – man muss es so formulieren – verbissenen Kampf gegen den humanen, um Verständnis, um historisch-biografische „Gerechtigkeit“ bemühten Richter Jan-Robert von Renesse führen sollte (DLF, 18.03.2016) (s.o.). Ein für Rentenzahlungen an Zwangsarbeiter in Ghettos während der Nazizeit zuständiger Richter, entsprechend der, wie es im Behördendeutsch wohl heißt, „Regelungen des Ghettorentengesetzes“: „Von den etwa 70.000 Anträgen auf Zahlung einer Ghettorente lehnten die deutschen Rententräger 96 % ab. Von Renesse führt dies auf die verfolgungsbedingte Beweisnot der Ghettoüberlebenden zurück, die „meist nichts anderes als die auf dem Arm eintätowierte KZ-Nummer (…) als Beweis hatten.“ Die Tätigkeit der deutschen Behörden fasste von Renesse wie folgt zusammen: „Ihren eigenen Berichten [der Ghettoüberlebenden] hörte die deutsche Bürokratie – die allein auf ungeeignete Formulare oder alte deutsche Akten vertraute – gar nicht erst persönlich zu und schenkte ihnen auch sonst keinen Glauben.“, wie es im aktuellen Wikipedia-Beitrag über von Renesse heißt.

Dennoch vermochte Finkelgruen (1992, 1997) seine beiden autobiografischen Bücher abzuschließen.

Die Zeugenaussage der 90-jährigen Bela Krausova im Februar 1989 in Prag veranlasste Finkelgruen, bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft Strafanzeige einzureichen. Parallel hierzu machte man ihn auf eine Fernsehsendung aufmerksam, in der Malloths Rückkehr „heim ins Reich“ (Finkelgruen 1992, S. 39), mit Fotos untermalt, filmisch nachgezeichnet wurde. Finkelgruen wandte sich an die Redaktion, erhielt zahlreiche Dokumente, darunter eine „Verfügung des Leiters der Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 23. April 1979“ (ebd., S. 41): Auf 248 Schreibmaschinenseiten wurden 764 „Fälle von Mord“ aufgeführt, in der auch die Namen der Täter aufgeführt werden: Jöckel, Rojko, Wachholz – und auch Malloth.

Finkelgruen beschreibt seine eigene Reaktion auf diese Fernsehdokumentation in dieser Weise: „So sah ich Anton Malloth zum erstenmal. Ein älterer Mann in leichter Sommerkleidung, mit hellem Hut, trat von der Gangway, unsicher und wie fragend um sich schauend: Was geschieht jetzt? Werdet ihr mich annehmen? Mich beschützen? Schließlich habe ich meine Treue unter Beweis gestellt. Ich bin einer von euch.“ (Finkelgruen 1992, S. 40)

Die Himmler-Tochter Gudrun Burwitz wartete bereits auf ihn.

1988 – 2000: Der Altersruhesitz: „Ab 16.6.1989 lautet meine Anschrift: Haus am Wiesenweg, Wiesenweg 5, 8023 Pullach“

Seit 1988 lebte der 76-jährige Malloth ungestört und umsorgt in München, zwölf Jahre lang. Auf Vermittlung der nationalsozialistischen „Stillen Hilfe“ lebte Malloth ab Juni 1989 in einem am Stadtrand von München – in Pullach – gelegenen gediegenen Altersheim. Obwohl er in Meran weiterhin ein Haus besaß bezahlten die Münchner Sozialbehörden seinen Altersruhesitz. Das durchaus stattliche Haus an der Petrarca-Straße war Mitte der 70er Jahre 45.000 Euro wert (Der Spiegel, 26.06.2000). Als Anton Malloth erstmals von der Bitte der Dortmunder Staatsanwaltschaft um Amtshilfe erfuhr – also erstmals überhaupt um seine Sicherheit besorgt sein musste – , begab er sich unverzüglich zu einem italienischen Notar und vermachte sein Haus seiner Tochter.

Als Reaktion auf die Anklage wegen Mordes gegen ihn schickte Malloth am 14.6.89 (Anschrift: Franziskanerstr. 17, 8000 München) einen Brief an die Dortmunder Staatsanwaltschaft, auf das Aktenzeichen 45 JS 25/70 Bezug nehmend, und teilte mit: „Ab 16.6.1989 lautet meine Anschrift: Haus am Wiesenweg, Wiesenweg 5, 8023 Pullach“ (PAF)[10]. Er fügte eine Kopie der amtlichen Bescheinigung der „Commune DI Scena/Gemeinde Schenna“ vom 26.9.1995 bei, gemäß der er am 16.12.39 „für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert“, diese Option jedoch am 29.1.49 widerrufen habe.

1988: Eine Monitor-Dokumentation und die ZEIT: „Kein dringender Tatverdacht“

Am 8.11.1988, also nach Malloths Abschiebung, brachte das Fernsehmagazin Monitor einen kurzen Beitrag über Malloth – bzw. über die höchst wundersamen Umstände, die 40 Jahre lang eine Festnahme dieses bereits rechtskräftig verurteilten NS-Mörders verhindert hatten. Nun war Malloth auch für andere Medien ein öffentliches Thema: „Der Mörder, der offenbar einen Schutzengel hat“ titelte die Weltwoche (8.3.1990). Und die ZEIT (2.2.1990) konstatierte: „Kein dringender Tatverdacht. Der Fall Malloth: Wie ein KZ-Aufseher unbehelligt davonkam.“

Es lohnt sich, um die unendliche Malloth-Geschichte zu verstehen, die Folgewirkungen des Monitor-Fernsehbeitrages kurz zu skizzieren: Am 7.3.1990 tagte der Rechtsausschuss des Landtages NRW; auch in dessen Sitzung (es war laut Protokoll die 56.te), also 16 Monate nach Ausstrahlung des Monitor-Beitrages, wurde dort noch einmal ausführlich auf den Fernsehbeitrag Bezug genommen (Ausschussprotokoll 10/1478). Der CDU-Abgeordnete Klose monierte in dieser Sitzung, „dass mit der Berichterstattung über den Fall Malloth in der Sendung „Monitor“ in der Öffentlichkeit Unruhe ausgelöst worden sei.“ Bei der Diskussion über den „Fall Malloth“ habe er sich „in einer besonders mißlichen Lage“ befunden. Das Sitzungsprotokoll hatte eine andere CDU-Landtagsabgeordnete Finkelgruen mit Schreiben vom 23.4.1990 zukommen lassen (PAF).

Am 17.4.1990 reagierte der Klaus Bednarz, Chefredakteur von Monitor, persönlich auf ein Schreiben des SPD-Abgeordneten Friedrich Schreiber. Der erfahrene, mutige Journalist, der während seiner Korrespondententätigkeit in Moskau bereits Übleres durchlebt hatte, weist dessen Kritik an der Sendung in deutlichen Worten zurück: Juristen, denen sie diese Dokumente zuvor gezeigt hatten, hätten „die bezeugten Taten eindeutig als Mord qualifiziert.“ Bednarz fügt hinzu: „Wenn nun der Leiter der Zentralstelle Dortmund das Verfahren am 17. Januar 1990 eingestellt hat, ist dies für uns keine Veranlassung, unsere Schilderung des Tatbestands zu korrigieren. Es gibt in der deutschen Öffentlichkeit oft unterschiedliche Meinungen zu Verfügungen von Staatsanwälten und Urteilen von Richtern. (…) Ich hoffe, wir stimmen im Verständnis der freien Presse überein: Meinungsfreiheit besteht auch dort für Journalisten, wo Staatsanwälte zu einem anderen Urteil kommen.“ (PAF) Und sogar ein Jahr später, am 25.2.1991, reagierte die zuständige Redakteurin Ulrike Schweitzer noch einmal brieflich auf eine Anfrage eines Zuschauers (PAF).

Zurück zur Chronologie der Ereignisse: Am 5.8.1988 erreichte Oberstaatsanwalt Schacht der Anruf seines Bozener Kollegen, der mitteilte, dass Malloth „bei seiner Familie aufgegriffen“ worden sei. Oberstaatsanwalt Schacht blieb offenkundig nichts anderes mehr übrig: Er musste nun doch, zumindest formal, reagieren. Die italienische Justiz wollte den NS-Täter nun so rasch wie möglich loswerden: Fünf Tage nach ihrem Anruf bei Schacht, am 10.8.1988, setzten die italienischen Behörden Malloth ins Flugzeug nach München. Wie bereits erwähnt: Der Transport mit einem Auto bzw. der Bahn durch Österreich erschien ihnen als zu heikel, weil dort auf Malloth noch ein weiterhin gültiger Haftbefehl wartete.

Weitere Dokumente über Malloth: „Ich bin nun alt, sehr krank und auf Unterstützung angewiesen“

Am 10.8.1988 schickt das von Simon Wiesenthal geleitete Wiener Dokumentationszentrum des Bundes jüdischer Verfolgter des Naziregimes (Salztorgasse 6/IV, 5), auf ein Telefongespräch mit Schacht Bezug nehmend, Finkelgruen zahlreiche neue Unterlagen über Malloth: Zeugenaussagen aus der CSSR sowie aus Los Angeles; die Mitteilung dass in Graz ein Strafverfahren gegen Malloth anhängig sei; eine Beurteilung der Geheimen Staatspolizei in Prag vom Oktober 1940; eine Meldebestätigung der Gemeinde Meran; eine Mitteilung dass Malloth den deutschen Pass Nr. 1201625 habe, ausgestellt am 13.2.68, gültig für 5 Jahre (PAF).

Zwei Wochen später, am 28.8.88, führte Schacht in der städtische Klinik München Harlaching, „ohne Hinzuziehung einer Protokollführerin“ (Finkelgruen) eine mehrstündige Befragung von Malloth insbesondere über dessen Lebensweg durch. Diese hat nach Finkelgruens Beschreibungen jedoch eher den Charakter einer freundschaftlichen Begegnung als den einer juristischen Befragung. Bei seinen Recherchen hat Finkelgruen das von Schacht eigenhändig angefertigte Protokoll – „sechs einzeilig geschriebene Schreibmaschinenseiten“ (Finkelgruen) – erhalten. Hierin betont Malloth „Ich will nicht aussagen“ – und gibt doch in freimütigem Ton Auskunft über sein Leben. Sein Aufwachsen bei seinen Zieheltern ergänzt dieser mit dem Zusatz, dass er mit ihnen „nicht blutsverwandt“ sei. In diesem Gespräch schilderte der 76-jährige Malloth seine Flucht nach Italien und sein Leben in Meran. Er habe „die letzten 18 Jahre“ in Meran als Vertreter einer Elektrofirma gearbeitet und sei 1972 in Rente gegangen. In Meran habe ihn seine Frau „versteckt“. Nun sei er alt, sehr krank und auf Unterstützung angewiesen. Die Landschaft Merans, in der der Mörder aufgewachsen ist, hatte Finkelgruen übrigens im März 1951, da war Finkelgruen gerade neun Jahre alt, schon einmal erlebt, bei seiner Reise mit seiner Großmutter Anna von Prag nach Israel.

Finkelgruens Recherchen: Malloth der „Volksdeutsche“ und die „Akte 39“ (Josef Kleger)

Um auf Finkelgruens Recherchen zurück zu kommen: Ein halbes Jahr später, im Februar 1989, trifft Finkelgruen „Tante Bela“ – die 90-jährige Bela Krausova (s.o.). Diese erzählt ihm als Zeitzeugin die Details der Ermordung seines Großvaters. Sie erklärt sich auch bereit, dies trotz ihres Alters gerichtlich zu bezeugen. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Köln erstattet Finkelgruen bei der Staatsanwaltschaft gegen Malloth eine Anzeige wegen Mordes. Als er mitbekommt dass die Staatsanwaltschaft kein Interesse an seiner Anzeige zeigt schaltet er wenig später einen Anwalt an.

In jahrelangen Bemühungen sammelt dieser von Finkelgruen beauftragte Anwalt öffentlich nicht zugängliche Gerichtsakten über Malloth. Allein diese Akten füllen mehr als zehn Aktenordner. Allein eine oberflächliche Beschäftigung mit diesen Akten löst Gefühle einer Lähmung aus: Es ist offenkundig, dass Teile der NRW-Justiz – deren Vertreter, wie spätere wissenschaftliche Untersuchungen belegen, ganz überwiegend noch während der Zeit der Nationalsozialismus ihre berufliche Ausbildung gemacht bzw. nur Vorgesetzte und Ausbilder hatten, die dem Nationalsozialismus ganz überwiegend nicht fern standen – alles versuchten, um Malloth zu schützen. Malloth ist für sie, so muss es scheinen, nicht „der Mörder“, „der Böse“ – er ist „einer von ihnen“ (Finkelgruen). Das harte Schicksal, eine Zufälligkeit hat Malloth als Aufseher nach Theresienstadt gebracht, eigentlich ganz gegen seinen Willen, so scheint es. Auch sie, die Oberstaatsanwälte, die noch in der Nazizeit ihre Ausbildung gemacht, ihre seelisch-biografische Prägung erfahren haben, hätten eine vergleichbare Tätigkeit wie Malloth ausführen können.

Anton Malloth war ein „Volksdeutscher“, einer von ihnen. Nur einer störte den gesellschaftlichen Frieden: Der „Rückkehrer“, der Jude Finkelgruen. Ohne ihn wäre alles besser, alles einfacher.

Erstmals in einem Film gesehen hat Finkelgruen Malloth nach seiner Rückkehr von seinem Besuch bei der Zeitzeugin und Bekannten aus seiner Kinderzeit, Tante Bela, im Februar 1989. Ihm erstmals begegnet ist Finkelgruen erst, als sich dies nicht mehr verhindern ließ: Anlässlich eines Gerichtstermins.

Die neuen Akten belegen Sammelverfahren, in denen mehrere Hundert Einzelfälle von „Tötungshandlungen“ in Theresienstadt untersucht wurden. Finkelgruen besucht den inzwischen 76-jährigen Josef Kleger im November 1989 in Prag und bekommt von diesem bestätigt, dass Malloth seinerzeit Martin Finkelgruen getötet habe. Die Zeit („Lein dringender Tatverdacht“, 2.2.1990) schreibt hierzu:

„Er habe damals gesehen, sagte Kleger zu Peter Finkelgruen, wie der alte Mann vom Gefängniskommandanten zu Boden geworfen wurde. Dann sei Malloth hinzugesprungen, habe auf den Mann eingeschlagen und sei auf ihm „herumgesprungen“. Kleger: „Dem Häftling floß Blut aus dem Mund, als Malloth sagte, man solle ihn in die Totenkammer bringen.“ Als Kleger am Abend von der Arbeit im Garten zurückkehrte, sei er an der Totenkammer vorbeigekommen. Sie habe offengestanden, darin habe „völlig blutig“ der alte Mann gelegen. Nachdem er die Schilderung beendet hatte, zeigte Finkelgruen dem Zeugen Kleger ein Photo seines Großvaters. Das habe er sich genau angesehen und dann gesagt: „No jo, das war er.““

Auch diese Zeugenaussage des tschechischen Staatsbürgers Josef Kleger befindet sich in Finkelgruens Privatarchiv. Der am 5.7.1913 Geborene hatte sie am 3.6.1975 vor der Staatsanwaltschaft Dortmund gemacht, im Bewusstsein der Strafbarkeit nicht zutreffender Aussagen. Auch dieses Dokument hatten Finkelgruens Anwälte in zähen Bemühungen aus den Dortmunder Archiven erhalten. Kleger, der 1942 sechs Monate lang Häftling in Theresienstadt war und die Ermordung Martin Finkelgruens erlebt hatte, verweist hierin darauf, dass er bereits am 5.1.1968 sowie am 13.11.1974 als ehemaliger Häftling von Theresienstadt Zeugenaussagen gemacht habe. An dokumentierten Zeugenaussagen ehemaliger Häftlinge hat es also nicht gefehlt. Er versichert, dass er Malloth, wie auch noch weitere NS-Wächter, eindeutig erkenne und beschreibt mehrere grausame Szenen. Einige kurze Ausschnitte seien wiedergegeben:

„Ich sah, wie Jöckel einen der Häftlinge umstieß, so dass dieser zu Boden fiel. Daraufhin sprang Malloth mit beiden Beinen auf den Körper des am Biden Liegenden und sprang auf ihm herum. Beim Vorbeigehen sah ich, wie diesem Häftling das Blut aus dem Mund spritzte. Von der Stelle vor dem Herrenhaus, wo wir bei den gärtnerischen Anlagen arbeiteten, konnte ich dann beobachten, wie der Körper des am Boden Liegenden in Richtung Totenkammer von zwei Häftlingen abtransportiert wurde. (…) Auf diesem Wege sind wir zur Totenkammer, die damals noch nicht abgeschlossen war, gegangen und dort habe ich den zu Tode getrampelten Häftling liegen sehen. Ich habe ihn an seinem Gesicht und an seiner Kleidung wiedererkannt.“ Kleger beschreibt weitere furchtbare Grausamkeiten, die Malloth wehrlosen Häftlingen vorsätzlich antat, auch Szenen, wie Malloth zwei Häftlinge abschließend mit einem Knüppel totschlug und fügt hinzu: „Das eigentliche Erschlagen der Häftlinge mit dem Stock hat Malloth jedoch alleine vorgenommen. Ich kann mich heute noch an diesen Vorfall ganz genau erinnern.“ (PAF) Kleger benennt auch weitere Zeugen, die bei den Morden dabei gewesen seien.

Februar 1989: Strafanzeigen von Finkelgruen oder: „Mit diesem Juden werden wir doch auch noch fertig. Den werden wir erledigen.“

Wie bereits angedeutet: Allein Finkelgruens Korrespondenzen mit Rechtsanwälten und mit Schacht zu dokumentieren (PAF) würde den Umfang dieser Studie bei weitem sprengen. Einige Schreiben, die seine erste Strafanzeige gegen Malloth wegen der Ermordung seines Großvaters betreffen, seien in zeitlich chronologischer Reihenfolge dennoch knapp dokumentiert:

Am 24.2.1989 – seinerzeit lebte Finkelgruen noch im Köln-Zollstocker Kalscheurer Weg – schickte Finkelgruen, auf besagtes Aktenzeichen 45 JS 25/70 Bezug nehmend, an die „Dortmunder Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Schacht“ eine Strafanzeige gegen Malloth wegen Mordes an seinem Großvater. Er verwies auf die bezeugende Aussage seiner Großmutter Anna wie auch auf die Zeugenaussage von Bela Krausova, die gemeinsam mit Martin Finkelgruen in Theresienstadt inhaftiert war. Diese bezeugte schriftlich ihm und seiner Frau Gertrud Seehaus (Seehaus 2017a, b) die Haft und die Umstände der Ermordung Martin Finkelgruens, einschließlich der dem Mord unmittelbar vorhergehenden Aussage „Mit diesem Juden werden wir doch auch noch fertig. Den werden wir erledigen.“ (PAF).

Zwei Tage später schickte er eine Kopie des Schreibens an die Kölner Rechtsanwälte Burghard und Fieguth, mit der Bitte um Weiterleitung. Finkelgruen erwägt hierin, „auch bei angenommener Aussichtslosigkeit“, eine Verfassungsklage, um eine Zulassung als Nebenkläger zu erlangen, da kein direkter Nebenklageberechtigter mehr lebe. In den folgenden Monaten korrespondierte Finkelgruen mehrfach mit Bela und mit Zdenka seinen sehr persönlich gehaltenen Brief.

Am 11.8.1989 teilte Schacht Finkelgruen mit, dass dessen Anwälte die Akten der Ermittlungsverfahren nicht erhalten könnten, da diese zu umfangreich seien. Sie stünden ihnen „hier auf der Geschäftsstelle der Abteilung 45 (…) zur Einsichtnahme zur Verfügung“.

Am 24.8.1989 schickten die Anwälte eine handschriftlich, sowohl auf deutsch als auch auf tschechisch verfasste Zeugenaussage von Bela Krausova an Schacht.

Am 27.11.1989 übersandten Finkelgruens Anwälte eine „eidesstattliche Versicherung des Zeugen Kleger, aufgenommen vom staatlichen Notariat in Prag.“ In Finkelgruens Archiv befinden sich, dies sei ergänzend angemerkt, zahlreiche, umfangreiche Dokumente bzgl. Anhörungen und Zeugenvernehmungen von Kleger, so vom 5.1.1968 (Litomerice, CSSR); 20.11.68: Zeugenaussage durch Vaclav Myslivec (geb. 1895), in welcher er Klegers Aussagen unterstützt (Innenministerium CSSR).

Schacht setzte offenkundig auf Zeit. Er ist – wie man auch seinen Schreiben entnehmen könnte – offenkundig „genervt“. Am 1.12.1989 bittet Schacht um die Zusendung eines Lichtbildes des Zeugen Kleger.

Finkelgruen vermochte all diese Jahre nur „durchzuhalten“ und kontinuierlich, zielorientiert weiter zu arbeiten, weil er immer wieder kostenlos von einigen Politikern (vor allem aus dem seinerzeitigen „linken“ FDP-Flügel (Ulrich Klug, Gerhard Baum, Burkhard Hirsch) sowie auch von den Grünen (u.a. Brigitte Schumacher und Volker Beck) sowie von einzelnen, hoch qualifizierten Juristen unterstützt wurde. Allein dieses Netz zu beschreiben würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Hervorheben möchte ich Gerhart Baum (vgl. Baum 1981, 2020). Am 19.5.1989 – seinerzeit gehörte Baum noch dem Bundestag an, seine Tätigkeit als Bundesinnenminister hatte 1982 mit der „Wende“ von Schmidt zu Kohl geendet – schickte er Finkelgruen bzgl. der „Nebenklagebefugnis der Enkel von Naziverfolgten“ eine juristische Auskunft aus dem Justizministerium und bot ihm zugleich ein Telefongespräch hierüber an (PAF). Und am 12.2.1990 schreibt ihm eine Mitarbeiterin des Archivs von Yad Vashem und informiert ihn über eigenes Material „concerning the war criminal Anton Malloth“.

Am 12.12.1989 leiten Finkelgruens Anwälte Burghard & Fieguth beim Generalstaatsanwalt in Hamm eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein: „Soweit von hieraus zu beurteilen, hat unser Schreiben keinerlei Aktivitäten der Staatsanwaltschaft Dortmund ausgelöst. (…) Soweit ersichtlich, sind nicht einmal Anstalten gemacht worden, den Augenzeugen Kleger in Anwesenheit eines ermittelnden Staatsanwalts von den tschechischen Behörden vernehmen zu lassen“. (Finkelgruen 1992, S. 164) Und sie verweisen auf die Aussage einer Journalistin, Schacht „sähe keinen Anlass, tätig zu werden, da er dem Zeugen Kleger ohnehin nicht glaube.“