Reisen zur Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs

Rezension von Juliane Niklas und Ingolf Seidel

Erinnerungskulturen im östlichen Europa mitsamt ihren Erinnerungsorten in Form von Gedenkstätten, Mahnmalen, Monumenten und Museen sind ebenso wie die Spezifika des Deutsch-Sowjetischen Krieges innerhalb des Zweiten Weltkriegs, der als Großer Vaterländischer Krieg in die sowjetische Historiografie eingegangen ist, im Westen jenseits eines Fachpublikums weitgehend unbekannt. Dass die osteuropäischen Erinnerungslandschaften im deutschsprachigen Diskurs als „Leerstellen“, „weiße“ oder „blinde Flecken“ verhandelt werden, verschleiert dann auch eher, dass in den Geschichtsbüchern im Land der Täter alles zwischen Auschwitz und Stalingrad eine einzige weiße Fläche darstellt. Nur wenige Publikationen des vergangenen Jahrzehnts widmen sich explizit dieser Lücke, darunter insbesondere Stefan Troebst und Johanna Wolf (Hrsg.): Erinnern an den Zweiten Weltkrieg. Mahnmale und Museen in Mittel- und Osteuropa. Leipzig 2011 sowie Martin Langebach und Hanna Liever (Hrsg.): Im Schatten von Auschwitz. Spurensuche in Polen, Belarus und der Ukraine: begegnen, erinnern, lernen. Bonn 2017.

Das Autorinnenduo Franziska Davies und Katja Makhotina hat nun mit „Offene Wunden Osteuropas. Reisen zu Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs“ den Kanon um ein wichtiges Buch erweitert, in dessen Mittelpunkt nicht die konkrete Ausgestaltung dieser Erinnerungsorte steht, sondern die Geschichte(n) und Zeitzeug*innenberichte um diese Orte. Exkursionen zu Gedenkorten in Belarus, Litauen, Polen, Russland, Ukraine, die die beiden Historikerinnen in den vergangenen Jahren begleitet haben, beschreiben sie in neun Kapiteln im Reportagestil, der eine Rezeption durch eine breitere Öffentlichkeit ermöglicht. Dass Russland kurz vor dem Veröffentlichungstermin die Ukraine angriff, dass wohl selten ein historisches Buch plötzlich tragisch aktuell wird, greifen die Autorinnen in der Einleitung sowie im Epilog auf.

Der russische Angriffskrieg bedeutet nicht nur zehntausende Opfer, sondern wird auch von einer spezifischen Geschichtsideologie propagandistisch begleitet. In deren Rahmen soll das historische Reich der Kyiver Rus in Russland künftig ohne Nennung der damaligen Hauptstadt auskommen. Der Genozidbegriff wird sowohl in Russland als auch in Belarus uminterpretiert. Insbesondere aber zielt die Propaganda darauf ab, mit einer vermeintlichen „Entnazifizierung“ der Ukraine den Sieg über das nationalsozialistische Deutschland wiederholen zu wollen. Der gegenwärtige Krieg wird bereits jetzt in seinem Verlauf musealisiert, das Kyiver Museum des Zweiten Weltkriegs zeigt Objekte des aktuellen Krieges in einer Sonderausstellung.

Die titelgebenden „Offenen Wunden“ werden von einer Metapher zu einem Faktum. „Wozu erinnern?“ fragen Davies / Makhotina dann auch zum Einstieg. Wozu überhaupt erinnern, während parallel Bomben auf Kyiv fallen und ein imperiales Großrussland hergestellt werden soll, in dem die Ukraine keinen Platz hat? Die Antworten stecken in diesem Buch: Weil die Vergangenheit nicht abgeschlossen ist. Weil die Geschichte nicht aufgearbeitet ist. Weil es gerade jetzt falsch ist, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu scheuen. Davies / Makhotina wählen den einzig gangbaren Weg. Während sie fragen, ob die Wissenschaft lange Jahre zu zurückhaltend, zu wenig politisch war, ändern sie das sogleich. Der Epilog ist so ein eindrückliches, ein wütendes Statement, die Demonstration einer klaren Haltung und eine Solidaritätsbekundung.

Warschau

Warschau und die beiden großen Aufstände gegen die deutsche Besatzung sind das Einstiegsthema in die Publikation – die Auseinandersetzung mit den im ehemaligen Generalgouvernement gelegenen Mord- und Vernichtungsstätten Bełżec und Majdanek bilden den Schlusspunkt.

Die Geschichte des jüdischen Warschauer Ghettos erzählen Davies / Makhotina im Hinblick auf bekannte jüdische Persönlichkeiten (Emanuel Ringelblum, Marek Edelmann, Mordechai Anielewicz) sowie den im Aufstand des Jahres 1943 gegen die Liquidierung des Ghettos Widerstand leistenden Organisationen (Allgemeiner Jüdischer Arbeiterbund, ŻOB), eingebettet in die Ereignisgeschichte. Die Rolle des „Judenrats“, insbesondere seines Vorsitzenden Adam Czerniaków sowie der jüdischen Ghetto-Polizei, wird von den Autorinnen in ihrer Tragik beschönigungslos dargestellt. Die Kritik am Verhalten von Czerniaków wird vermittelt über Notizen des Historikers Ringelblum formuliert (S. 34). Einen Schwerpunkt bildet die Situation der im Ghetto eingepferchten Jüdinnen*Juden, die nicht ausschließlich als leidende Opfer, sondern auch als im Rahmen des Möglichen handelnde (und daher auch mit Fehlern behaftete) Subjekte dargestellt werden.

Der allgemeine Warschauer Aufstand im Jahr 1944 und seine Bedeutung für das polnische Gedächtnis ist das zweite große Thema des Kapitels. Die Bedeutung des Aufstandes erschließt sich, so Davies / Makhotina, im Rückgriff auf den „Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion, geschlossen am 14. August 1939“ (S. 47). Den Schlüssel zum Verständnis für die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Ostmitteleuropa bildet der Nichtangriffspakt, insbesondere aber sein geheimes Zusatzprotokoll, mit dem Teile von Polen und die baltischen Staaten der Sowjetunion zugeschlagen wurden. Der Warschauer Aufstand, aber auch das stalinistische Massaker von 1940 an polnischen Kriegsgefangenen im Wald von Katyn, wurde die Grundlage für die polnische Perspektive, zugleich eine „Gemeinschaft der Opfer und Helden“ (ebd.) im Kampf um nationale Selbstbestimmung zu sein. Beide Ereignisse finden im Buch Erwähnung und werden in die polnische Geschichte eingeordnet.

Insbesondere das Museum des Warschauer Aufstands steht für eine heroische historische Sichtweise. Die Autorinnen nennen es „gewöhnungsbedürftig“ aufgrund seiner Intention, „dass die Besucher den Verlauf des Aufstandes emotional nachempfinden“ (S. 62) sollen. Etwas deutlicher würden wir als Rezensent*innen formulieren, dass das Aufstandsmuseum national-polnische Geschichtspolitik im Sinne der regierenden PiS transportiert, nicht zuletzt mittels akustischer und visueller Überwältigung der Besucher*innen unter anderem durch eine permanent dröhnende Geräuschkulisse. Auch aus einer museumspädagogischen Perspektive – die Mehrzahl der Besucher*innen stellen polnische Schulklassen – überschreitet die Form der Ausstellung die Grenze zur Propaganda. Für die von Davies / Makhotina anhand der Tagebuchaufzeichnungen der 14-jährigen Wanda Przybylska aufgezeigte historische Komplexität bleibt im Museum kein Raum.

Babyn Jar im Schatten von Auschwitz

Babyn Jar steht vor allem aus einer westlichen Perspektive im Schatten von Auschwitz. In der mehrfach durch Baumaßnahmen überformten Schlucht im heutigen Stadtgebiet von Kyiv, wurden zehntausende Menschen, vor allem Jüdinnen*Juden, durch Erschießungskommandos im sogenannten Holocaust by Bullets ermordet. In die offizielle sowjetische Erinnerung fand das Massaker von Babyn Jar am 29. und 30. September 1941 kaum Eingang und wo doch, wurden die durch Deutsche und ihre kollaborierenden Helfer Ermordeten als friedliche Sowjetbürger benannt. Auschwitz steht in der Erinnerung für den industrialisierten Massenmord durch Giftgas und ist ein emblematisches Symbol für die nationalsozialistische Vernichtungspolitik an der jüdischen Bevölkerung Europas insgesamt geworden. Die Häftlingsgesellschaft des riesigen Lagerkomplexes – zu dem neben dem Stammlager, Auschwitz-Birkenau, als zentraler Ort der Vernichtung, das Zwangsarbeitslager Auschwitz-Monowitz sowie 50 weitere Außenlager gehörten – war durchaus heterogen. Erinnert sei hier nur an die 10.000 im Oktober 1941 in das Stammlager deportierten Rotarmisten sowie an Sinte*zze und Rom*nja, die ebenfalls vorwiegend zu Vernichtung in das sogenannte Zigeunerlager von Birkenau verschleppt wurden. Trotz dieser Heterogenität wurde Auschwitz, wurden die Bilder der Gleisanlagen, der Rampe für die Selektionen oder das Lagertor mit der Aufschrift ‚Arbeit macht frei‘ zu „Ikonen der Vernichtung“ (Cornelia Brink). Weder Bełżec, Sobibór, Treblinka, die ausschließlich zur Vernichtung des polnischen Judentums erbauten Lager der Aktion Reinhardt, noch die Erschießungsplätze für Hunderttausende auf den sowjetischen Territorien, erhielten je eine vergleichbare Aufmerksamkeit.

Davies / Makhotina erinnern daran, dass es zu den Orten der „Vernichtung des sowjetischen Judentums“ (S. 94) kein entsprechendes Bildgedächtnis gibt, weil die Täter die Spuren ihres Mordens verwischen und über ihre Taten schweigen konnten, beziehungsweise keine Denkmäler existierten. Und doch gab es zu Babyn Jar eine Gegenerzählung zur staatsoffiziellen Darstellung. Dazu gehört das Gedicht Babij Jar von Jewgeni Jewtuschenko, in dem sowohl das Fehlen eines Denkmals, als auch der russische / sowjetische Antisemitismus thematisiert wird (S.108). Das Ehrenmal von 1976 kam, so Davies / Makhotina, auf gesellschaftlichen Druck „jüdischer und nicht-jüdischer Sowjetbürger“ zustande. Es übergeht noch die spezifisch jüdische Erfahrung, die erst in der 1991 errichteten großen bronzenen Menora ihren Ausdruck findet. Die heutige Erinnerungslandschaft in Babyn Jar ist heterogen und zugleich disparat. Davies / Makhotina öffnen einen Raum für geschichtskulturelle Ambivalenzen, indem sie die Widersprüchlichkeit der Erinnerung zwischen staatlichen und privaten Initiativen ansprechen.

Stalingrad / Leningrad: Musealisierung des Krieges im Kriegsverlauf

Was Davies / Makhotina für die Schlacht um Stalingrad beschreiben, das Sammeln von Materialien und Relikten, das Führen von Interviews mit Zeug*innen und Kriegsteilnehmer*innen noch während des Krieges (S. 147), findet derzeit auch in der Ukraine statt. Ebenso, wie in der Sowjetunion noch während des Krieges erste Ausstellungen und Museen zum Krieg eröffneten, präsentiert das Kyiver Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg derzeit eine Sonderausstellung mit Relikten und Artefakten von den Schlachtfeldern in den Kyiver Vororten.

Dass das Museum für die Schlacht um Stalingrad bereits 1948 eröffnet werden konnte (S. 147), lag auch daran, dass die Räume des 1937 eingeweihten Museum über den Bürgerkrieg in der Stadt genutzt werden konnten. Damals, während des Bürgerkriegs, hieß die Stadt noch Zarizyn, das Museum hieß zunächst auch „Museum der Verteidigung von Zarizyn-Stalingrad“ und war beiden Kriegen gewidmet (vgl. Sajontschkowskaja 2005, S. 10). Die Gedenkstätte „Mutter-Heimat ruft“ wurde dann erst 1967 eingeweiht, 22 Jahre nach Kriegsende, als die Stadt bereits sechs Jahre lang den Namen Wolgograd trug.

Kleine Erinnerungsstätten an den Sieg der Roten Armee, oft als Säulen oder Obelisken, wurden bereits in den letzten Kriegsjahren überall in der Sowjetunion gebaut. Die ersten Großdenkmäler, die an die Heldentaten der Roten Armee gemahnen sollten, wurden jedoch außerhalb der Sowjetunion errichtet: 1945 das Heldendenkmal der Roten Armee am Wiener Schwarzenbergplatz und das sowjetische Ehrenmal im Berliner Tiergarten, 1949 das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin. 1960 wurde das sowjetische Kriegerdenkmal Slavín in Bratislava eingeweiht, erst 1967 die 85 Meter hohe Mutter-Heimat-Statue.

Auch das Museum der Verteidigung von Leningrad wurde noch während des Krieges eröffnet, im Frühjahr 1944 (Fatigarova 1991, S. 196f.). Im Leningrader Museum zeigte sich der Konflikt zwischen Parteiführung und lokaler Bevölkerung: Die Herausbildung des Heldenkultes um Stalin schuf ein Konfliktpotential in den Museen, die in ihren Ausstellungen eher auf die Heroisierung der kämpfenden Massen beziehungsweise die Darstellung des Leidens der Zivilbevölkerung abzielten. Die in manchen Museen und Ausstellungen dargestellten Kriegserfahrungen der Bevölkerung, die Versuche, Lebens- und Kriegsrealitäten jenseits der propagandistischen Intention zu fassen und abzubilden, standen stets im Widerspruch zu der Erzählung vom einzigen Helden Stalin. Die Errichtung des Leningrader Museums war eine propagandistische Maßnahme, und dennoch kamen die zuständigen Instanzen dem Bedürfnis der Überlebenden entgegen, ihren traumatischen Erlebnissen Raum und Sinn zu verleihen (Zemskov-Züge 2012, S. 232). Dies geschah auch aus instrumentellen Zwecken der Propaganda: „Die Not der Zivilbevölkerung darzustellen war erforderlich, um das propagandistisch geforderte Massenheldentum glaubhaft zu konstruieren“ (ebd., S. 276). Genau diese widersprüchliche Dialektik – die Verbindung des Traumatischen mit dem Heldenhaften – zeichnete die sowjetische Erinnerung an den Krieg aus (S. 151). Leningrad sollte aus der Sicht Deutschlands vernichtet werden (S. 154), alle Bewohner*innen verhungern. „Die Juden“ als „Feind des deutschen Volkes“ waren hier auf einer Stufe mit „den Bolschewisten“ und „den Russen“ (ebd.). Aus sowjetischer Sicht waren alle heldenhafte „Blokadniki“. Spätestens 1949 war kein Platz mehr für eine Erinnerung jenseits des Heldenhaften (S. 169). Das Museum wurde für eine vermeintliche Umgestaltung geschlossen, faktisch aber zerstört.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges und dessen Musealisierung sind die Entstehungsgeschichten der Museen in Leningrad / Sankt-Petersburg und Stalingrad / Wolgograd erschreckend aktuell. Es ist nicht auszuschließen, dass das Kyiver Kriegsmuseum seine Sonderausstellung verstetigen wird und so auch zum doppelten Museum, zum Museum zweier Kriege werden könnte.

Die Vernichtung des litauischen Judentums und jüdischer Widerstand

Das Kapitel über das „Wilner Getto“ hat für die Rezensent*innen einen besonderen Bezug. Wir waren beide Teil der dort erwähnten Reisegruppe des Bayerischen Jugendrings in die litauische Hauptstadt Vilnius und können die Eindrücke, insbesondere jene, die sich aus einer Tour mit Fania Brancovsci durch das jüdische Viertel ergeben haben, aus erster Hand nachvollziehen. Die Geschichte von Fania ist mit der Vernichtung des litauischen Judentums verknüpft, aber auch mit dessen Widerstand. Sie war Kämpferin im Ghetto von Wilna und hat sich 1942 der jüdischen Widerstandsgruppe Fareinikte Partisaner Organisatzije (FPO) angeschlossen. Zu den Aktionen gehörten Waffenschmuggel in das Ghetto und Sabotageaktionen. Die FPO schloss sich den lokalen sowjetischen Partisan*innen an und unterstützte die Befreiung von Vilnius durch die Rote Armee (S. 177). Diese Zusammenarbeit hatte zur Folge, dass die litauische Generalstaatsanwaltschaft 2008 gegen Fania und drei weitere ehemalige Partisan*innen, darunter ein ehemaliger Direktor der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem, als angebliche „sowjetische Terrorist*innen“ ermittelte. Sie sollen 1944 an der Zerstörung eines litauischen Dorfes und der Ermordung seiner Bewohner*innen beteiligt gewesen sein. Aufgrund internationaler Proteste wurden die Ermittlungen schließlich eingestellt.

Der staatliche Versuch, ehemalige jüdische Kämpfer*innen zu repressieren, geht einher mit der Haltung eines „nationalistische(n) politische(n) Establishment(s)“, welches „die Ermordung des litauischen Judentums als fremde Tragödie bei der blutigen Auseinandersetzung zweier Totalitarismen – des Nationalsozialismus und des Kommunismus – darstellen möchte“ (S. 178). Fraglos hat insbesondere die erste, äußerst blutige, sowjetische Besatzung 1940/41 infolge des geheimen Zusatzabkommens, tiefe Wunden hinterlassen. Allerdings überdeckt die antitotalitaristische Erzählung die antijüdische Gewalt der litauischen Bevölkerung während der deutschen Besetzung. Zurecht schreiben Davies / Makhotina über eine erschreckende Kollaborationsbereitschaft und von „einer ‚unsystematischen Massengewalt‘ der Litauer an ihren jüdischen Nachbarn“ (S. 181). Innerhalb von fünf Monaten waren 133.346 Menschen, in der überwiegenden Mehrzahl Jüdinnen*Juden, aber auch Roma und andere, ermordet worden. Die Frage danach, „wie so wenige Deutsche im besetzten Land so schnell so viele Menschen umbringen konnten“ (S. 190) beantwortet auch die Ausstellung im Neunten Fort in Kaunas, einem zentralen Tatort, nicht.

Mittelosteuropa ist der zentrale Schauplatz der Shoah und gleichzeitig Ort des deutschen Vernichtungskrieges gegen die nichtjüdische Zivilbevölkerung, deren Leiden und Tod in der Sowjetunion als Helden- und Märtyrertum gedeutet wurde. Die Autorinnen leisten mit ihrem Band einen wesentlichen Beitrag dazu, diese Geschichte bekannter zu machen. Beides, Krieg und antisemitische Massenvernichtung, ist miteinander unlösbar verknüpft. Ob die ethno-nationale Ausrichtung der Erinnerung in den ehemaligen Sowjetrepubliken oder in Polen zu einer Auflösung von Erinnerungskonkurrenzen führt, ist fraglich. Ein wesentlicher Schritt hierzu wäre die umstandslose Anerkennung des Leids von jüdischen wie nicht-jüdischen Opfern, aber auch die Aufarbeitung der verschiedenen Formen von Kollaboration und Mittäterschaft in den besetzten Ländern. Die deutsche Haupttäterschaft ist nicht anzuzweifeln. Dennoch wäre die Vernichtung des europäischen Judentums ohne das Zutun der lokalen Bevölkerungen in der bekannten Form nicht möglich gewesen.

Für alle, die die beschriebenen Orte nicht besuchen können (und solange Ukraine und Russland nicht bereisbar sind), geben die Autorinnen Film- und Literaturhinweise zur weiteren Beschäftigung mit der Thematik.

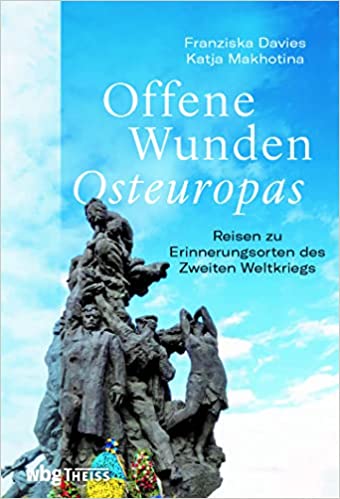

Franziska Davies und Katja Makhotina: Offene Wunden Osteuropas. Reisen zu Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs. Verlag wgb Theiss, Darmstadt 2022. 288 Seiten, 28 Euro, Bestellen?

Franziska Davies und Katja Makhotina: Offene Wunden Osteuropas. Reisen zu Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs. Verlag wgb Theiss, Darmstadt 2022. 288 Seiten, 28 Euro, Bestellen?

Bild oben: Das jüdische Denkmal „Menorah“ von 1991 im Park Babyn Jar, Foto: I. Seidel

Verwendete Literatur:

Brink, Cornelia: Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945. Berlin 1998.

Fatigarova, Natal’ja Vasil’evna: Muzejnoe delo v RSFSR v gody Velikoj Otečestvennoj vojny (aspekty gosudarstvennoj politiki). [Museumstätigkeit in der RSFSR in den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges (Aspekte der staatlichen Politik).]. In: Kasparinskaja, Svetlana Aleksandrovna (Hrsg.): Muzej i vlast‘. Sbornik naučnych trudov. Tom 1. [Museum und Macht. Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten. Band 1.] Moskva 1991, S. 173-225.

Sajontschkowskaja, Olga: Das Panorama-Museum die Stalingrader Schlacht. 2. Aufl. Nürnberg 2005.

Zemskov-Züge, Andrea: Zwischen politischen Strukturen und Zeitzeugenschaft. Geschichtsbilder zur Belagerung Leningrads in der Sowjetunion 1943-1953. Göttingen 2012.

The German-Soviet cooperation against Poland did not stop in 1941. When the Poles were dying in Warsaw 1944, the Red Army did not attack German planes, did not shell German artillery. NKVD organised a prison where Polish political prisoners were tortured and murdered few kilometers from fighting Warsaw. Finally thousands of Polish-Soviet soldiers died trying to pass the river. German state has never punished, German academy has never described 1944 criminals. Heinz Reinefarth died as a respected politician, a Swiss historian published a book about him in 2014.

Germany is defended by US and Polish Army, so Germany may live without propaganda. Poland has common border with Russia, with Belarus (controlled by Russia) and Ukraine (invided and shelled by Russia) so we need propaganda, like Ukraine used propaganda to prepare its soldiers 2014-2022.

The majority of Lithuanian (many of them were citizens of Poland) Jews were murdered in Ponary (Paneriai), where also many Polish activists and Soviet soldiers died.

Die Deutsche brauchen doch Propaganda “ Dennoch wäre die Vernichtung des europäischen Judentums ohne das Zutun der lokalen Bevölkerungen in der bekannten Form nicht möglich gewesen.“ The phrase describes the crowd of primitive indegenous (the word used sometimes in the West) population massacring the Jews. First the Soviets, later the Germans exterminated and deported educated Poles, producing the illiterate crowd of Jedwabne. The text ignores German allies: Romanian government started an independent Holocaust (unfinished). Slovakia deported all its Jews, Croatia murdered the Jews in Jasenovac. They were not ‚local people‘ but states or puppet states, academicians, armies, religious leaders.. Hungarian party Arrow Cross participated in crimes not as a crowd, but as a party led by a former k.u.k. First Lieutenant.

Kommentarfunktion ist geschlossen.