Vor 90 Jahren starb der Maler Lesser Ury…

Lesser Ury wurde 1861 in Birnbaum in Posen geboren. Er studierte Malerei in Düsseldorf, Brüssel und München, bevor er nach Berlin ging, wo er Teil der Berliner Secession wurde. Bekannt ist er vor allem für seine Bilder, die das Leben in Berlin zeigen. Doch er malte auch viel zu jüdischen Themen, was Martin Buber auf ihn aufmerksam machte.

Buber veröffentlichte diese Würdigung von Urys Schaffen 1901 in der Zeitschrift „Ost und West“. Die Werke „Jerusalem“ und „Jeremiah“ wurden dann auch Teil der von Buber und E.M. Lilien organisierten Kunstausstellung auf dem Fünften Zionistenkongress. Später sollte Buber im Jüdischen Verlag ein Buch zu Lesser Ury veröffentlichen.

Lesser Ury starb am 18. Oktober 1931 in Berlin.

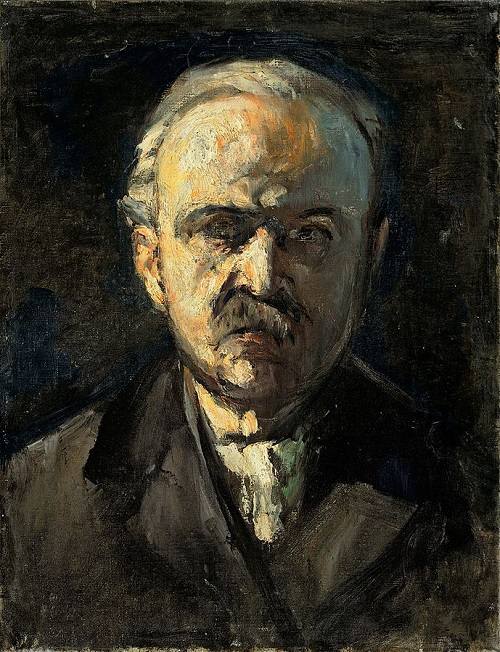

Bild oben: Lesser Ury, Selbstbildnis, ca. 1924

Lesser Ury

Von Martin Buber

Erschienen in: Ost und West, Februar 1901

I.

Das stärkste Zeugnis des Lebens ist das Schaffen und die unmittelbarste Form des Schaffens ist die Kunst. Darum fragen wir, die wir das Leben des jüdischen Volkes verkünden, nach der Möglichkeit einer jüdischen Kunst.

Ist heute eine jüdische Kunst möglich?

Darauf giebt es nur eine Antwort, eine klare und harte: Nein.

Eine nationale Kunst braucht einen Erdboden, aus dem sie herauswächst, und einen Himmel, dem sie entgegenblüht. Wir Juden von heute haben keines von beiden. Wir sind die Sklaven vieler Erden und zu verschiedenen Himmeln fliegen unsere Gedanken auf. Im tiefsten Seelengrunde aber haben wir keine Erde und keinen Himmel. Wir haben kein Volksland, das unsere Hoffnungen im Schosse trüge und dem Schreiten unserer Füsse Festigkeit verliehe, und wir haben keine Volkssonne, die unsere Saaten segnete und unseren Tag vergoldete.

Eine nationale Kunst braucht eine einheitliche Menschengemeinschaft, aus der sie stammt und für die sie da ist. Wir aber haben nur Stücke einer Gemeinschaft und leise erst regt es sich in den Teilen, zu Einem Leibe zu werden.

Ohne diese natürlichen Voraussetzungen aber kann eine nationale Kunst — dies muss immer wieder gesagt werden — nicht entstehen, sie kann nicht gemacht werden. Sie ist auch kein Treibhausgewächs, sondern ein gesundes saftreiches Pכlanzenleben in freier heimatlicher Luft. Es können für sie keine künstlichen Bedingungen geschaffen werden; sie muss werden und wachsen mit der fortschreitenden Wiedergeburt.

Die Frage der äusseren Bedingungen, der einen Erde und der einen Gemeinschaft, muss aus dem Kreise dieser Betrachtungen ausscheiden. Aber um zu wissen, ob eine jüdische Kunst überhaupt möglich ist, müssen wir auch die Frage nach der inneren Keimkraft aufwerfen und zu beantworten suchen. Es steht nämlich fest, dass unser Volk zu keiner Zeit eine wahre nationale Bildkunst besessen hat. Hat nun die geschichtliche Entwickelung die Fähigkeit zur Kunst im Geheimen geweckt und vorbereitet? Eine tiefere wissenschaftliche Erörterung dieser Frage, soweit eine solche möglich ist, müsste dem Gange der Jahrhunderte nachspüren. Ich möchte einen anderen einfacheren Weg vorschlagen. Fassen wir unsere Frage so: Sind heute jüdische Künstler — d. h. Künstler, die in ihrem Wesen und ihren Werken jüdische Stammesart kundgeben — möglich? Können wir sie bejahen, so ist damit auch die innere Möglichkeit einer jüdischen Kunst bejaht. Denn dass ein nationaler Künstler entstehe, dazu wirken zumeist zwei Elemente zusammen: eine nationale Vererbungslinie und ein nationales Milieu; das erste zeitlich, nicht erlebt, sondern unbewusst mitgebracht, das zweite mehr räumlich und (bis zu einem gewissen Grade bewusst) erlebt. Da nun, wie wir gesehen haben, zu einem nationalen Milieu im heutigen Judentum günstigsten Falles nur das Material und der Anfang einer Neugestaltung gegeben ist, müsste heute ein jüdischer Künstler sein nationales Wesen hauptsächlich aus den durch Vererbung empfangenen Eigenschaften schöpfen. Dadurch aber wäre bewiesen, dass im jüdischen Stamme die Fälligkeit zur Kunst wie ein Feuer unter der Asche lebt und dass es heute bloss mit schöpferischer Energie begabter Persönlichkeiten bedarf, in denen sich diese Fähigkeit konzentriert, verdichtet und in Werke umsetzt, damit jüdische Künstler entstehen.

Sind heute jüdische Künstler möglich? Zur Antwort genügt es wohl zu zeigen, dass es heute jüdische Künstler giebt. Diese Thatsache aber wird am besten an einem Künstler dargelegt werden können, der unabhängig von äusseren Formeln und Geboten sich seinen Weg durch die Wildnis brach, der nichts gemein hatte mit Schulen und Cliquen und sich nur von dem Gesetze seines eigenen Wesens leiten liess; der allen Lockungen äusseren Erfolges gegenüber hart wie Erz war und nur für die Hände des Engels seiner Kunst weich und gefügig wie Wachs. Nur ein solcher Künstler, „der also stille lieget in eigenem Willen, als ein Kind in Mutter Leibe, und lasset sich seinen inwendigen Grund, daraus der Mensch entsprossen ist, leiten und führen“, wird uns lehren können, dass der jüdische Geist, der alte Bilderstürmer, zu zweiter Jugend wiedergeboren, sich auch in Bildern verkörpern wird.

So seien die folgenden Ausführungen Lesser Ury gewidmet.

II.

Das Leben dieses Mannes war wie ein Ausdruck seines Wesens: ebenso sturzhaft, eruptiv, ruhelos, von Kampf und Offenbarung erfüllt. Der heute noch nicht Vierzigjährige hat alle Schmerzen des Eigenmenschen, des Einsamen, des Künstlers, des Juden, des Geistesproletariers, des Träumers, des Sehers ausgeschlürft. Und jeder Schmerz, der ihn packte, schleuderte ihn empor. Und jeder Schmerz gab seinem Auge noch tiefere Kraft zu schauen, und seinem Herzen noch glühendere Kraft zu leiden, und seiner Hand noch festere Kraft zu gestalten. Seine Schmerzen haben ihn ausgemeisselt.

Sein Leben entwickelte sich vulkanisch. Immer wieder brach plötzlich etwas heraus, das lange schon gekocht und gewühlt hatte, brach hervor mit rücksichtsloser Leidenschaft, die er selbst nicht verstand, schlug um sich und riss alles nieder und fasste Fuss auf zitterndem Boden.

Schon in der Jugend balgt er sich mit äusserem Zwang herum. Bis er mit 17 Jahren die Seinen und den lästigen Kaufmannsberuf verlässt und nach Düsseldorf malen geht. Und da erlebt er bald auf einem Ausfluge ein grosses Gewitter, ganz wild und unve¬gleichbar; das sprengt die Thore zu seinem unsichtbaren Königreiche, zur Welt seiner Farben, die nur er sehen kann. Nun erlebt er das Freilicht, das für Deutschland erst noch kommen sollte, aus sich selbst heraus und in sich. Er geht nach Brüssel, sieht und giebt die Seele der belgischen Landschaft in den neuen Farbentönen. Die Kunstcentren Paris und München entwickeln ihn. Künstler lernen ihn kennen und werten, die Menge bleibt stumpf und verständnislos. Nun kommt er nach Berlin, 1887; Jahre lang sind ihm hier Stadt und Menschen fremd, wie er sich ja überhaupt niemals den Lebensdingen anzupassen versteht. Hier arbeitet er mit granitenem Ernste an sich, bildet seine eigene Form immer stärker und feiner aus. Er studiert die Wechselbilder des Lebens überall, im Walde, auf der Strasse, in Kaffeehäusern. Dass er Szenen aus letzteren malt, daraus machen die Vielzuvielen in Publikum und Kritik eine Etiquette und hellen sie an seinen Namen. Aber er ist schon längst wieder darüber

hinaus. Zwar bietet Italien, das er wiederholt besucht, zunächst nicht das rechte Material für sein Auge, aber er schafft sich sein Italien. In Holstein, 1892, entdeckt er seine Lyrik der Landschaft, jenes Sprechen der schlanken Baumstämme, das ihm treu bleibt; auf Rügen und in Hamburg wächst sich in den darauffolgenden Jahren dieser zarte Stimmungston zu einem grossen, seelenvollen Landschaftsstile aus: ein scheues junges Beben geht durch seine Wälder und manchmal wie ein verhaltenes Schluchzen dcrNntur, das in denZweigen pocht und glüht.

Plötzlich aber ist es wie ein Aufbrechen von Schleusen, eine stürzende Flut, eine Weltengeburt, ein riesenhaftes Walten der Schicksalshände. Alte Träume gewinnen Gestalt, wild und mühsam erst, dann sieghaft sicher auf freigewordener Bahn ringt sich das tiefste Erleben zu monumentalen Formen empor. Die grossen Bilder Ury’s entstehen: 1896 „Jerusalem“, 1897 das Triptychon „Der Mensch“, 1898 „Adam und

Eva“, 1899 „Jeremias“ Und in diesen Bildern erst leuchtet es auf, wie Einzigartiges uns Lesser Ury bedeutet.

III.

Ury’s erste grosse Komposition war die Bearbeitung eines biblischen Stoffes, 1883 in Brüssel gemalt: „Jakob, seinen Sohn Benjamin segnend, bevor er ihn zu Josef sendet“. Fünf Jahre später, in Berlin, vernichtete der Künstler das Bild in einer Anwandlung jener furchtbaren künstlerischen Gewissenhaftigkeit, die ihn oft an einem kleinen Fehler masslos leiden lässt. Er selbst meint, es hätte den Einfluss Ribera’s

gezeigt. Wie ich Ury’s Seelenart kenne, werden den Grundton dieses Werkes wohl die Worte des alten Jakob gebildet haben: „Ich aber muss sein wie einer, der seiner Kinder beraubt ist.“

Aber schon zwei Jahre vorher war in Ury eine andere jüdische Historien-Idee zum erstenmal aufgetaucht: das Bild der Zerstörung Jerusalems. Zunächst denkt er nur daran, einen geschichtlichen Moment in eine trauervolle Landschaft hineinzustellen. Und zwar wie es seine Art ist: nicht durch das theatralische Pathos von „Helden“, sondern durch das tiefere, stillere und vornehmere Pathos einer Gruppe namen-loser Menschen, aus deren schlichter und phrasenloser Haltung, gerade weil sie so schlicht und phrasenlos ist, die heilige Kraft eines grossen Schicksals uns entgegenleuchtet. Von dieser ersten Konzeption des Bildes „Jerusalem“ — als einer modern aufgelassten und landschaftlich abgetönten Historie — zeugen zwei Skizzen, die» um das Jahr 1881 entstanden sind. Auf der ersten ist links der zerstörte Tempel zu sehen; auf einer grossen Freitreppe, vor der Leichen der Verteidiger, zerbrochene Opfergerate und zerrissene Priestergewänder durcheinanderliegen, sitzen jüdische Frauen und Kinder in bleichem, stummem Gram; rechts die Trümmer der Stadt, erschlagene Krieger zwischen den Steinen ihrer Häuser, und im Hintergrund eine Gruppe von Frauen und Kindern mit Säcken auf dem Rücken, in die unbekannte Ferne hinauswandernd. Ein ähnliches Bild, aber konzentrierter, zusammengedrängter und beredter, gieht die zweite, spätere Skizze. Wieder im Vordergrund eine Treppe, auf der ein Toter liegt; ganz hinten eine zertrümmerte Säulenhalle mit grossen, regungslosen

Greisen, die dem Tode ins dunkle Wunderauge zu schauen scheinen; in der Mitte aber, zwischen Leichen, eine kahle lange Bank, darauf

einige Frauen: die einen niedergebeugt, die anderen ins Weite starrend. Aus dieser Bank ist nahezu fünfzehn Jahre später das Werk entstanden. Der innere Weg von jenen Skizzen zu diesem ist der Weg vom Historischen zum Monumentalen. Das Historische giebt einen Augenblick des Geschehens. Das Monumentale giebt im Augenblick eine Ewigkeit. Das Historische giebt die Endlichkeit der dargestellten

Dinge, das Monumentale deren Unendlichkeit. Im Historischen entscheidet das Können allein, im Monumentalen geht über den wesentlichen Wert des Könnens noch der unmessbare Wert des Wollens hinaus, das mehr als Auge und Hand, das eine einzige, einmal sich ausklingende und unwiederbringliche Menschenseele ist.

Es ist ebenso unmöglich, das Bild „Jerusalem“ in Worten erschöpfend zu schildern, wie es einer Reproduktion unmöglich ist, das in Schattierungen anzudeuten, was dort in Farben gesagt ist. Ury spricht in Farben, und das ist eine Sprache, für die keine Uebertragung da

ist. Man muss seine Werke sehen — einen anderen Weg giebt es nicht zu ihm. Wenn man von ihnen redet, will man nur orientieren.

Die Bank aus der zweiten Skizze ist in den Jahren gleichsam heimlich gewachsen, bis sie zur Grundlage eines grossen Bildes und zum Symbole einer Welt wurde. Nun steht sie über dem Meer, vor dem steilen Uferrand. Ein Abend kommt, reich an Sehnsucht und Schönheit. Der grünglühende Himmel ist von kleinen matten zartroten Wolken überspielt und überm Wasser spielen züngelnde Farbenflammen. Aber wer mit ganzem Auge hineinsieht, sieht den Ton des Schmerzenrätsels und das Beben unstillbarer Sehnsucht im Himmel und im Meere. Das ist Ury’s Ton und Bewegung.

Die lange, nackte Bank dehnt sich da aus vor Himmel und Meer. Zwei schlanke Bäumchen strecken sich vor ihr empor; die Stimmung magerer scheuer Knabenarme ist in ihnen. Eine späte Sonne dringt zwischen ihren Zweigen herüber. Aber diese letzten Strahlen sind müde und kommen nicht bis zur Bank. Die steht da, in Schatten und Nebel gehüllt, und man fühlt, wie hinter ihr ein freudloses Land sich hinzieht mit kargen Aeckern und schweren dumpfen Lebenskämpfen. Vor der Bank rauscht’s zwischen Meer und Himmel wie von mächtigen Flügeln; hinter ihr ist das Schattenland wie ein Reich der Gefangenschaft.

Auf der Bank sitzen Menschen, Juden. Kurze Rast auf einer grossen Wanderschaft. Ein Augenblick zwischen Vergangenheit und Zukunft. An sich ist dieser Augenblick nicht mehr als jeder andere vor und nach ihm. Aeusserlich ist nichts an ihm, was ihn erheben würde über die anderen, wie jene Zeit der ersten Trauer auf den Trümmern Jerusalems über alle anderen Zeiten. Sie wandern schon viele lange bleierne Tage, nun sitzen sie da, bald werden sie aufstehen und weiter wandern, sich weiter schleppen durch den öden Jammer trostloser Zeiten und Länder. Und doch ist dieser Augenblick eine Ewigkeit, denn er enthüllt die Seelen zu flammender Selbstoffenbarung. Es ist ein Abend unter vielen Abenden und Juden unter vielen Juden. Aber diese Menschen sind das ganze jüdische Volk und dieser Abend ist seine ganze Geschichte. Das ist Ury’s langer seliger Kampfweg von der Skizze zum Werke: er ging aus die jüdische Vergangenheit zu malen, und er hat die jüdische Ewigkeit gefunden.

Ewigkeit spricht aus dieser stummen Menschen, die nebeneinander, nicht miteinander dasitzen, jeder seinem eigenen Traumgewebe hingegeben und doch im tiefsten Leben seines Blutes allen anderen verbunden. Ewigkeit spricht aus ihren Seelen.

Aus dem Alten da rechts mit den dürren in einander geschlungenen Händen, die ruhig und doch ganz durchzuckt sind vom Krampf des uralten Gebetes, mit dem schmalen Mund, dessen Unterlippe vorgeschoben ist wie ein Trutzzeichen des Glaubens sicheren, mit den halb geschlossenen Augen, deren Blick ohne Richtung ist, wie in das raumlose Jenseits gewandt, aus dem der Unsichtbare ihm zuhört. Die Ellbogen auf die Beine gestützt, in schwerer, etwas stumpf ergebener Treue, sitzt er da. Sein Glauben hat ihn blind gemacht für den ganzen Verlauf seines Elends: er weiss nur, das Gottes strafende Hand sich auf ihn und die Seinen gelegt hat. Er erwartet alles von dieser Hand, das Beste und das Böseste; seine Hände, die feingegliederten, festknochigen, kennen nur das Gebet. Er wird glaubend sterben. Er ist einer von vielen. Aber die Ewigkeit spricht aus ihm.

Und aus dem Jungen, Wagemutigen, Hoffnungstrunkenen neben ihm, durch dessen edlen Rassenkopf die frische Lebenskraft des Volkes wie ein Glutstrom fliesst, Visionen, Ideen, Pläne erregend. Er kennt den Abgrund des Unheils und der Gefahr bis in die letzten Untiefen hinein; und doch geht sein freier stolzer Blick weit hinaus über die Wasser, zu fernen Ländern, zu neuen Anfängen, zu ungebeugtem Ringen Hier ist Freiheit, Kühnheit, Kraft, Zukunft. Kampf, lustig und sieghaft ist sein Blick, und sein Körper wie aus Erz gegossen und doch biegsam wie junge Palmen.

Neben ihm eine verhüllte Frauengestalt, ganz dem Meere zugewendet, vertraut und geheimnisvoll zugleich. Sie hält die linke Hand nach links, wie einer, der ein fernes Land staunend erblickt; sie ist voll von Verzweiflung und voll von Zuversicht; und sie ist nicht mehr hier, sondern drüben, im Sehnsuchtslande; sie weiss nicht das Werden der Erfüllung, aber sie weiss deren Sein. Wunderbar zeigt sich hier Ury’s schlichte, gewaltige Art, einen Schauenden zu malen, und seine Kunst, Hände zu Trägerinnen geheimster Emotionen zu gestalten.

Am Boden ein Knabe, der nur zum Teil sichtbar ist: mager und verträumt; aus dem fragenden, noch nicht begreifenden Blick, der halb in den Himmel, halb ins Nichts versunken ist, teilt sich uns die Kunde von einer sonnenlosen verhärmlen Kindheit mit, eine zage Hilflosigkeit stöhnt auf. Hier ist das grosse Leid noch Frage, noch unbewusste Last. Der Knabe hebt die Hände leicht gefaltet, nicht aneinandergeschlungen wie der fanatische Alte, empor; er weiss nicht, zu wem er betet.

Aus ihnen allen spricht Ewigkeit.

Weiter vorn, nach rechts gewendet, die Alte, eine niedergeworfene Stamm-Mutter. Sie dämmert hin, dumpf, fast bewusstlos, das Gesicht mit den scharfen zerquälten Zügen aufgestützt, ein Bein über das andere gelegt, unsagbar müde. Ihre Wangen sind eingefallen, ihre glanzlosen wimperberaubten Augen haben alle Thränen ausgeweint und wissen nur noch den stumpfen, leeren Schlaf und das trübe, bildlose Starren — Augen, für die alle Farben der Welt tot sind. Bis in die rauhen Falten des Ueberwurfs hinein lastet die alpartige Mattigkeit der vernichteten Mutterseele. Aber die nackten, verkrümmten Füsse spannen sich dennoch in adligen Linien, und die schmale feine Hand, die aus dem weiten Aermel herausragt, ist wie ein Zauberspiegel, in dem das neblige Bild einstiger Schönheit geblieben ist. Ueberhaupt haben diese Menschen Rassenhände, durchgebildet und durchseelt. Aber bei dieser Alten ist ein Schicksal darin. Dieser Hand Geschichte, die man von ihr abliest — wie sie so arm und so bedeutsam geworden ist — ist ein Akkord der stillsten und grössten Tragik. Oft legt Ury so das Unsagbare in die Formen einer edlen Hand.

Ewigkeit . . .

Daneben eine junge Frau, niedergebeugt, das eine Auge mit dem Kleidsaum auswischend; das andere blickt mit zähem, aber verwildertem Ausdruck nieder. In ihren wirren Haaren, in den verzerrten Gesichtszügen ist der Einfluss des grausamen Lebens auf einen Lebensfähigen.

Weiter ein älterer Mann, der das Gesicht mit der Hand bedeckt. Ein Aufrechter, ruhig Trauernder, der seinen Widerstand zu sammeln und innerlich auszuleben weiss. Einer, der den Schmerz überdenkt, über den Schmerz hinausdenkt. Vielleicht einer von der Reihe jener seltsamen, mit Ausnahme Spinozas beinahe völlig unbekannt gebliebenen Juden, die aus dem Ghetto geradeaus in den Kosmos treten, ohne Uebergänge.

Vorn links aber kauert Einer am Boden, ein Zerwühlter, Gepeinigter, an dessen Hals sich der Wahnsinn gehängt hat. Hier ist Entartung, aber die spezifische Entartung der Juden, die eine kranke, halb schlaue, halb irre Lebensgier und eine kranke Mystik erzeugt hat. Hier sind die grässlichen Wunden der Jahrtausende und der Taumel, der Sabbatai schüttelte. Der Golus-Typus ist hier am schärfsten herausgebildet, in seiner eigentümlichen Pathologie, die ganz erfüllt ist von verkümmernden Möglichkeiten, ein grauenhaftes inneres Leichenfeld. In den Skizzen lagen die Toten einer Stunde am Boden, hier liegen Seelenkräfte von Volks-Jahrtausenden erschlagen. Wer in dieses, mit der Unbarmherzigkeit des ganz grossen Künstlers ausgebaute Gesicht schaut, begreift, dass neben der jüdischen Decadence jede andere fast wie eine harmlose Spielerei aussieht.

Ewigkeit…

Und ganz links, das Gemälde abschliessend, ein träumender Jüngling. Er hält den Kopf in den Händen, sein Blick ist in einer anderen Welt. Er sieht nichts, er hat Gedichte der Vergangenheit in der Seele. Vielleicht wird auch schon ein Gedicht der Gegenwart geboren. Er trauert nicht, er sucht nicht, er erkennt nicht, er verzweifelt nicht; er taucht die Schrecken in seine reiche Stimmung. Aber in dieser Stimmung ist Trauer und Erkenntnis, Verzweiflung und Entdeckerlust; und sie vermählt ihn dem Himmel und dem Meere. Diese lange schmale Uferbank trägt ein vielgestaltiges Leben, aber hier am stillen Rande keimt das Lied, das alle Seelen fasst und sagt, das Lied vom werdenden Jerusalem.

Die Ewigkeit hat diesen Traum gesegnet.

Und sie hat Ury’s Traum gesegnet, der in Kämpfen einer harten Einsamkeit zu diesem Werke wurde.

Das Bild ist in einem seiner Grundverhältnisse Leonardo s „Abendmahl“ verwandt. In beiden reagieren mehrere Menschen, jeder aus seiner Wesensart heraus und diese offenbarend, auf ein Gemeinsames: in dem einen auf das furchtbare Wort ihres Meisters („Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird mich verraten“), in dem anderen auf das über ihnen allen ausgespannte eine Schicksal. Bei Leonardo ist das Kommende, das auf die Seelen eindringt, im sprechenden Christus dargestellt; Ury malt das Schicksal in den Körpern der Sitzenden und im umgebenden Raume.

Das Schicksal. Seines Volkes Schicksal und das seine. Denn er hat es an sich erlebt und in diesem Bilde aus sich herausgestellt. So wohnt in seinem Werke die grosse Notwendigkeit der Geschichtszeiten und das Kampfgesetz eines echten Künstlerlebens, eine ganze Volksseele und eine ganze Menschenseele.

IV.

Ein Jahr nach „Jerusalem“ giebt Ury sein Triptychon „Der Mensch,“ dessen erste Konzeption ungefähr in dieselbe Zeit zurückreicht wie die Jerusalem-Skizzen, in die jugendlich überströmenden, ideenreichen Brüsseler Tage.

Dieses Dreibild ist, nach „Jerusalem“ angesehen, überraschend einfach. Es will den Gang eines Menschenlebens, des Menschenlebens, in drei ausdrucksmächtigen, umfassenden Momenten darstellen. Drei Töne, drei Querschnitte gleichsam, durch den Lauf der Zeiten gelegt, und ein ganzes Dasein soll uns erstehen. Und es geschieht. Wir nehmen die drei Momente als ein Ganzes, als das ganze volle Leben selbst. Wir vermissen keine Zwischenhandlung oder Begründung, wir fragen nicht nach Zusammenhängen, wir sehen eine Kontinuität, eine Einheit, den ganzen Vorgang eines Geschickes. Und so fällt auch die Gewöhnung an individuelle Erscheinungen von uns ab, wir sehen in diesen drei Bildern den Menschen selbst, etwas Ueberindividuelles, Namenloses, und wir fühlen: Hier ist das Leben, neiget die Stirnen!

Abbildung aus Katalog: Lesser Ury, Centrum Judaicum 2002

Auf dem ersten Bilde liegt der Jüngling im Frühlingswalde, den das Licht der frühen Sonne durchflutet und in tausend Farben taucht, und träumt, weiche, flockige, gestaltlose Träume, für die es in der Erdenwelt weder Bilder noch Worte, nur ganz zarte, leis angeschlagene Töne giebt. Dieser junge Körper ist ins junge Gras gedrückt, durch beide geht ein Weben und Wachsen, beide trägt eine starke Lebens welle. Die Träume fliegen empor, auf leichten Flügeln, den Vögeln nach, mit ihnen eine Weile auf den dünnen, saugenden Zweigen rastend, dann weit über sie sich hinausschwingend, ins Grenzenlose. Er blickt ihnen staunend nach.

Auf dem Mittelbilde steht zwischen zwei säulenartigen Baumstämmen, am Meeresstrande, der Mann, stemmt den rechten Fuss übertrotzig auf, kreuzt in glühender Willensmacht die gewaltigen Arme, und siebt aus brennenden, wissenden Augen hinauf zum Himmel. Vom Himmel scheint eine riesengrosse Hand sich seinem Haupte entgegenzudrängen, das der Kampf in harten, festen Linien ausgeschmiedet hat. Er fühlt die Last der Riesenhand und ist ganz Gegenbewegung. Alles in ihm ist bereit zum ewig erneuten, stummen, aussichtslosen Ringen. Aber die Zeit, die alle Wesen und Kämpfe gebiert und verschlingt, geht ihren Weltenweg. Auf dem dritten Hilde kauert der Greis mit erloschenen Augen, mit erschöpftem Körper, aus dem jeder Wille verglomm, in ödem kraftlosem Brüten. Seine Bahn versandet ohne Ziel. Die Sonne versinkt hinter ihm, — und der Himmel glüht wie am ersten Tag.

Künstlers stillste Stunden, Traum, Kampf und Zweifelsqual haben dieses Triptychon geschaffen, dessen Sinn die Tragödie des Einsamen ist. Ein Einsamer ist dieser Jüngling, der abseits von aller Gemeinschaft im Waldeszauber seinen flüggen Sehnsüchten nachsinnt, die gewiss nicht Liebe, nicht Freundschaft sind. Ein Einsamer dieser Mann, der hier im Angesichte des Meeres, Blick und Willen nach oben gerichtet, mit dem Schicksale Rücksprache hält. Und als ein Einsamer, von allem Menschenbunde Abgekehrter, dämmert dieser Greis sich ins Sterben ein.

Der Mensch! Aber doch nur: ein Mensch. Einer, der eine eigene, allen unverständliche Sprache spricht, der ein eigenes von keinem mitgefühltes Leben lebt. Einer, von dem keine Brücken führen zur Menschenwelt. Einer, der nicht über sich hinausgeht und der daher zerbrochen ins grosse Werdegrab zurücksinkt, ohne aus einer schöpferischen Lebensgemeinschaft die tiefe Ruhe des Mitteilens geschöpft zu haben und von dem Weiterwirken seiner Bewegung einen letzten Segen mitzunehmen.

Aber Ury greift über dieses Lied von der Einsamkeit hinaus. Wieder ein Jahr darauf giebt er „Adam und Eva“. Einen biblischen Stoff hat er hier unbiblisch und neuartig behandelt. Das sind nicht mehr die beiden reuigen Kindsmenschen, die halb willenlos, naiv zugreifend, eben wie Kinder, „gesündigt“ haben und nun mit einem diesen Geschöpfchen gegenüber ganz unbegreiflichen Aufwand von flammenden Schwertern und Worten aus dem Paradiese verjagt werden, ehe sie es geniessen konnten. Ury zeigt die jungen Welteroberer. Sie wollten wissen, mit den Sinnen und der Seele wissen. Man hatte es ihnen verwehrt. Sie aber gehorchten nicht, weil sie dem Gesetze ihres eigenen Wesens und nicht fremden Geboten nachleben wollten. Sie erkannten und wuchsen an der Erkenntnis und als sie vertrieben wurden, zogen sie hoch und stark hinaus, sich eine eigene Welt zu bereiten. Das sind keine thörigen, bussfertigen Kinder mehr, das sind zwei Menschen, und unendlich mehr als das: ein Menschenpaar. So hat Ury die Beiden gemalt.

Da dehnt sich die junge frische unberührte Erde dem Meere entgegen. Es will Abend werden. Adam und Eva schreiten hin, hinter ihnen jagt der Sturmwind daher, das einzige Zeichen der zürnenden Mächte. Staunend schauen die Beiden auf die unbekannten Felsenblöcke, an die ihr Fuss stösst, auf die rätselhafte tiefblaue See und die unbegreifliche ferne Himmelslinie. Er selbstsicher, mit stolzer gedrängter Kraft, die Möglichkeiten überblickend und durchforschend, sie befremdet aber vertrauend angeschmiegt und thatbereit. Ueber ihnen, am leuchtenden Himmel, ein Hohes Lied der Farben; in ihren leuchtenden Seelen ein Hohe Lied der Menschenkraft und der Menschenliebe.

V.

Es ist bemerkenswert, wie Ury sich immer wieder zu jüdischen Stoffen hingezogen fühlt. Er scheint in ihnen seine Eigenart leichter ausleben zu können, gleichsam als kämen ihm diese Gestalten entgegen, als begehrten sie. aus der Hand des Künstlers ihres Blutes ein neues Leben zu gewinnen.

So ist sein erstes grosses Bild aus einer kaum angedeuteten Bibelszene entstanden; so schafft er in „Jerusalem“ einen ewigen Ausdruck für die ganze Tonskala des Judenvolkes; so kehrt er nach dem „Menschen“ zu den Gaben des Urbuches zurück; so schenkt er uns den Jeremias, über den hinaus seine Seele schon an einem Moses arbeitet.

Vorerst aber malt er ein kleines Bild von allgemeinstem Inhalte, das aber doch wieder jüdische Menschentypen zeigt. „Vergänglichkeit“ nennt er es. Ein herbstlicher, gelbroter lastender Abendhimmel über einer Trümmerhalle, aus der drei zerbrochene Säulen emporragen. Im Hintergründe ein Weib mit seinem Kinde, der Sonne nachschauend, vorn zwei Männer, der eine gebeugt, hoffnungslos, der andere, ein hoher Greis, die Hand zum Himmel erhebend, als wollte er sich sein Recht herunterholen.

Ungefähr gleichzeitig entsteht der Jeremias, der schon zur Zeit der Vollendung von „Jerusalem“ konzipiert wurde. Dieses reifste Werk Ury’s, das noch in seinem Atelier steht, von Wenigen gekannt, von noch Wenigeren erkannt, bedeutet schon in der Komposition ein künstlerisches Ereignis, ein Dokument der Kunstentwickelung. Die Hauptgestalt wird in die umgebende Natur gleichsam eingesenkt und wirkt gerade dadurch stärker heraus; die trennenden Linien werden fast aufgehoben, aber nur um die seelischen Begrenzungslinien des Individuums zur vollen Geltung zu bringen. Wir werden später sehen, wie sich in dieser grossen Auffassung eine jüdische Wesensart kundgiebt.

Die Stilverderbnis unserer Zeit hat uns gewöhnt, bei Nennung eines Jeremias-Bildes an einen effektvoll drapierten Greis zu denken, der mit pathetischer Trauergeberde auf coulissenartigen Ruinen thront. Nun treten wir vor diesen Jeremias. Ein weiter, mit allen Schauern der Unendlichkeit wirkender Nachthimmel über einem kleinen, wüsten Erdenstücke. Eine seltsam durchhellte Mitternacht füllt das riesenhafte Bild, in allen Tönen des Blau und des Violett abgestuft. Oben Kränze von zahllosen tiefweissen Sternen; irgendwo, unsichtbar, der Mond, dessen Lichtflut den Raum überschwemmt und aus jedem Luftpunkte eine andere Farbe herauszulocken scheint. Unten aber, auf diesem kleinen, nackten Erdenstücke, eine braune, violett umspielte Masse, zunächst kaum erkennbar. Eine sonderbare Felsengestaltung etwa, aus dem Boden herausgewachsen, ein Aufwurf dieser rauhen wilden Erde? Man starrt, man fasst es mit den Augen — ein Mensch! Und nun sieht man ihn plötzlich ganz. Ein stiller, alter Mann liegt hier auf dem Boden. Sein violettes Gewand ist in Schatten getaucht, sein schwarzbrauner Trauermantel erliegt der blauen Tönung dieser einzigsten Nacht: eines Pilgerims und Wandersmannes Kleider, in harten, schweren Linien fallend. Auf seinem Barte wogt das Blau des Weltraumes. Seine Augen tragen eine ungeheure Frage in die grenzenlose Ferne hinaus. Sein Mund ist in sich verbissen; man sieht er würgt an einem übermenschlichen Schmerz. Die Rechte stützt das grosse, in monumentalen Linien ausgehauene Haupt. Die Linke aber liegt lässig und doch wuchtig da, grossknochig, zerfurcht, titanenhaft, bis in die graue, straffe Haut von Seelenmacht durchbebt: die Hand eines Propheten und eines Revolutionärs. Und wenn man lange mit seiner besten Glut auf dieses Bild geblickt hat, da scheint es einem, als gruppierte sich das unnennbar reiche Blau der Nacht um diese wunderbare Hand, ja, als schüfe sie es aus ihrer goldenen Wunscheskraft heraus, dieses Reich des Blau, dieses Königreich der tausendfältigen, raumerfüllenden Sehnsucht. Um die Gestalt des Sehers legt sich das Blau hell wie ein Lichtgewand, nach oben hin wird es immer dunkler, tiefer, unirdischer. Und an der Horizontlinie deutet es, in eigentümlicher Abhebung satter werdend, die fernen Menschenstätten an.

Ein Kritiker hat an den Sänger der Klagelieder erinnert. Nichts kann verkehrter sein. Der hier auf dem Boden liegt, ist der Einsame und Mächtige, dem seine Prophetie das Joch und die Schwinge war, schmerzhafte, zehrende Last und freiestes Höhenglück. Der Starke, den der Herr zur festen, ehernen Mauer wider sein Volk gemacht hat. Der Wandernde, der sein Haus hat verlassen müssen. Der Wissende, dem das Herz im Leibe pocht und der keine Ruhe hat, weil in der Friedenszeit seine Seele der Posaune Hall hört und eine Feldschlacht und einen Mordschrei über den anderen. Der Verlassene, der unter Menschen in einem öden Lande lebt und in der Tageshelle unter finsterem Himmel. Der Ehrliche und Ungebeugte, der den Herrschenden die Worte seiner Sendung ins Gesicht schleudert und ihrem Zorne Trotz bietet. Der Verketzerte und Misshandelte, der in den Stock gelegt und in den Kerker und in die Schlammgrube geworfen wird, dessen Reden verbrannt werden und von dem die Priester und die loyalen Propheten zum Volke sprechen. Dieser ist des Todes schuldig. Der Leidenschaftliche, der sich zu Rachewünschen gegen die Vielzuvielen hinreissen lässt und dessen ganzes Herz doch am Volke hängt. Der Auserwählte, den der Herr betraut und der zu seinem Meister spricht: „Herr, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen; du bist zu mir stark gewesen, und hast gewonnen“, der sich in der Qual seiner Berufung gegen seinen Meister auflehnt und denkt: „Wohlan, ich will sein nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Manien predigen“, und in dem das Wort doch zuckt und bebt wie ein Feuerstrom, dem er nicht widerstehen kann.

Ury, der wenig spricht, aber dessen Worte stets das Ergebnis einer langen, die Tiefen seines W esens aufwühlenden Seelenarbeit sind und den Stempel einer unvergleichlichen Echtheit tragen, flüstert manchmal auf den „Jeremias“ schauend, vor sich hin: „Wer mich kennt, weiss, wer hier auf dem Boden liegt“. Wer den Linien der Prophetengestalt, wie ich sie charakterisiert habe, gefolgt ist, wird diese Worte verstehen.

VI.

So sind mir Ury’s grosse Werke erschienen.

Aber er hat auch Pläne, weltenweite, ausgereifte Pläne. Einen davon hat er mir anvertraut, den ich hier nur andeuten will. Er will einen Moses malen.

Michelangelo hat den Moses gebildet, wie er einem dumpfen und undifferenzierten Massenwiderstande gegenübersteht. Er sieht das niedrige Treiben der Menge, er will es niederzwingen, aber er hält an sich. Herman Glimm hat vor ihm das Gefühl, „als ständen diesem Manne die Donner des Himmels zu Gebote, aber er bezwänge sich, ehe er sie entfesselte,“ und Conrad Ferdinand Meyer hat die bezeichnenden Worte:

„Du packst mit nervger Hand den Bart,

Doch springst Du, Moses, nicht empor“.

Ury will den Moment nach diesem darstellen: den Moses, der aufspringt, um dem starren, verderbten Volke, — dieser in der Sklaverei aufgewachsenen Generation. welche die Worte auf Sinai vernehmen darf, aber das Land der Erfüllung niemals erblicken soll, bestimmt, in der Wüste zu sterben — die ersten heiligsten Gesetzestafeln ,an den Kopf zu werfen,“ wie Ury sagt — wie Ury mit einer Stimme sagt, in der sein Zorn und seine Liebe beben.

VII.

Worin ist Ury jüdischer Künstler?

Zunächst in seiner Art zu malen, als Kolorist.

Ich meine damit nicht blos seine Vorliebe für funkelnde, lichtberauschte Farben — Farben, die er nicht durch Stoffwahl sich zurechtlegt, die er sich vielmehr mit seinem begnadeten Auge aus der Natur herausholt —, eine Vorliebe, die man auf orientalischen Einfluss gedeutet hat.

(So sagt Franz Servaes einmal von Ury’s Werken: „Es ist immer wieder das Hallelujah der Farbe, das uns wie ein brausender Lobespsalm entgegenschwillt. Und man steht gebannt, überwältigt, trunken vor dieser alttestamentarischen Wucht der koloristischen Vision: Jehovah lebt in diesen Flammenfarben!“). Mehr als dies meine ich die Thatsache des extremen Kolorismus selbst in der Form, wie ihn Ury zeigt. Dieser Kolorismus will nicht die Umrisse der Dinge, sondern ihre Nuance geben, wie sie aus der Einwirkung von Licht und Luft entsteht. Der Ton wird auf die feine Wechselwirkung der Wesen und Kräfte, nicht auf ihr äusseres Heraustreten gelegt; doch geschieht, wie wir am Jeremias“ gesehen, das Mildern der äusseren Begrenzung (wenn man da von „mildern“ sprechen kann, wo nur die Wiedergabe des natürlich Gesehenen vorliegt) nur zu Gunsten einer innerlicheren Individualisierung. Diese Art nun, die Welt zu sehen, ist echt jüdisch. Man kann sich davon überzeugen, wenn man Versuche mit jüdischen und z. B. germanischem Bildgedächtnis anstellt, oder wenn man die Schilderungen in dem altjüdischen Schrifttum mit denen im altgriechischen vergleicht. Ueberall herrscht bei uns eine mehr flächenartige, von einer Gesamtstimmung ausgehende und mehr auf die Beziehungen der Dinge als auf ihre Formen gerichtete Anschauungsweise vor. Mit dieser Auffassung wird selbstverständlich die Möglichkeit einer jüdischen Plastik nicht in Frage gestellt. Doch glaube ich, dass sie sich vornehmlich vom Relief aus entwickeln wird, wie denn auch jüdische Bildhauer mit ihren der Reliefform am nächsten stehenden Werken (ich erinnere nur an Nossigs Maske des Königs Salomo) die feinsten, intimsten, sozusagen jüdischesten Wirkungen erzielen.

Dann ist Ury jüdischer Künstler als Revolutionär, das heisst als einer, von dem Bewegung, umgestaltende Bewegung ausgeht. Das ist er schon dadurch, dass er der künstlerischen Gesamtentwickelung vorauseilte und aus sich heraus erst den radikalen Impressionismus, dann den modernen malerischen Monumentalstil fand. Er hat das Neue nicht bloss, wie die Juden es zu allen Zeiten thaten, vorausgeahnt und vorbereitet, sondern auch zu gestalten gewusst. Aber er ist vor allem Revolutionär in seiner Art zu schaffen, die ein ewiger Kampf ist, und von der aus er die Ruhe als die einzige und unverzeihliche Sünde betrachtet — „Wollen ist Leben, Können ist Tod“, meint er — und das ist jüdische Art. Und er ist Revolutionär in seinen Bildern, in denen sich immer wieder eine lebendige Kraft gegen dumpfe Schicksalsmächte aufbäumt und eine Erlösung sucht. Als solch ein Revolutionär aber geht der jüdische Stammesgeist durch die Zeiten. An den Anfang seiner Menschheitsgeschichte hat er eine Auflehnung gesetzt, und wenn er sie auch brandmarkte, so ist doch die ganze reiche Schönheit des Menschenlebens, wie wir es kennen, darauf gestellt. In der palästinensischen Epoche zeigt sich diese revolutionäre Tendenz in persönlichen Gestaltungen, deren ausgebildetste Hiob ist, und in dem Eifern der Propheten gegen den Willen des Volkes. In der Diaspora wird diese dichterisch nationale Revolution eingeengt und in die Bahnen eines krankhaften Messianismus abgelenkt; daneben und darüber hinaus entwickelt sich die Grundbewegung zu einem menschheitlichen Erlösungsdrange. Wir leben in dem Uebergange zu einer dritten Zeit, über deren Revolutionäres gerade der am reichsten Hoffende am schamhaftesten schweigen muss. Alle Phasen aber haben in Ury’s Werken unbewussten, andeutenden Ausdruck gefunden.

Und Ury ist jüdischer Künstler als der Dichter der jüdischen Seele. Abseits von allem Litterarischen, nur dem Schaffen von Farbenwerten hingegeben, hat er doch die Gedichte des Judenleides und der Judensehnsucht gemalt. Er hat die Lyrik des neuen Juden von heute gegeben, der seinem Volke zürnt, weil er es liebt. Ich erhoffe noch Morgiges von ihm. Aber heute wollen wir ihn dankbar grüssen als das, was er ist: Lesser Ury, der Meister der sonnigsten Farben, der Bewegung-Bringer, der Dichter unseres Zornes und unserer Liebe.