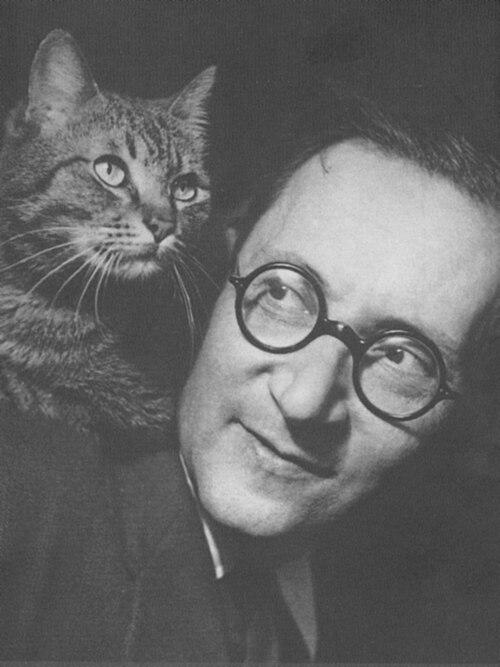

Maxim Billers Novelle Der unsterbliche Weil erzählt vom Schreiben im Angesicht seiner Sinnlosigkeit

Von Karl-Josef Müller

„Jetzt, an diesem kalten, frischen, aber meist sonnigen Tag Ende April 1956“ wird sich entscheiden, ob Jiří Weil wieder tun darf, was er tun will und muss, nämlich „wie früher nur noch schreiben, schreiben, schreiben“.

Ein Manuskript liegt zuhause, an dem er weiter arbeiten möchte, und wir dürfen mit einigen Gründen vermuten, dass es sich dabei um den Roman Mendelssohn auf dem Dach handelt. Der Roman ist nach unseren Recherchen 1960 im Original erschienen unter dem Titel Na střeše je Mendelssohn, Weil verstarb am 13. Dezember 1959. Und unabhänging davon, ob er von diesem so kalten Apriltag an als Schriftsteller wieder würde arbeiten dürfen, kann er seine ihm eigene Bestimmung nicht abweisen: „Ich muss jetzt endlich nach Hause, zu meinem neuen Manuskript (…)“.

Die Nacht ist angebrochen und plötzlich wird das überdimensionale Stalindenkmal „in dieses unmenschlich grelle Licht“ getaucht, „wie Jirka es sonst nur aus den Dreißigerjahren in Moskau kannte“. Zum dritten Mal rückt dieses Monster, „- so groß wie ein vier- oder fünfstöckiges Mietshaus -„, in den Blick; kaum eine Stunde vorher, von der „schnell sinkenden Frühlingssonne“ ist die Rede, nimmt Weil zum ersten Mal in Billers Text den „fünfzehn Meter“ hohen „und dreihundert Tonnen schweren Stalin“ in den Blick. Aber nicht nur ihn, denn auch Julius Fučík, sein Freund seit Jugendtagen und ein überzeugter Kommunist, ist hinter Stalins übergroßer Figur in Stein gemeißelt zu sehen. Erinnerungen an den Freund werden wach, auch an dessen eher beschränkte literarische Hervorbringungen. Und dann spricht Weil in einer Art innerem Dialog die Figur des Freundes direkt an: „‚Jetzt bist du also auch eine Statue geworden, Julius‘, flüsterte Jirka. ‚So wie der Granatstalin vor dir, wie der Mendelssohn auf dem Dach des Rudolfinums, wie der Heilige Nepomuk auf der Karlsbrücke, wie der Hus auf dem Altstädter Ring, wie der Eiserne Mann vor dem Klementinum.'“

Maxim Biller belässt es dabei, die Gestalt des deutschen Musikers als eine in einer Reihe weiterer prominenter Skulpturen zu erwähnen. Doch während die Statue Mendelssohns bis heute neben den Komponisten Franz Schubert, Carl Maria von Weber und Robert Schumann das Dach des Rudolfinums ziert, fand das Stalin-Monster bereits 1962, etwa drei Jahre nach Weils Tod, sein unrühmliches Ende und wurde gesprengt.

Wir vermuten, dass Maxim Biller die beiden steinernen historischen Zeugnisse, das weiterhin bestehende wie das im Orkus der Geschichte verschwundene, als Eckpfeiler des Lebens wie des Werkes von Jiří Weil kenntlich machen möchte – wenn auch auf sehr dezente Weise.

Während das Schicksal der Skulptur von Mendelssohn in Mendelssohn auf dem Dach als Sinnbild des radikalen Antisemitismus‘ und damit einhergehend der Shoah erscheint, verweist die jede humane Dimension übersteigende Skulptur des Diktators auf die unzähligen Opfer des Stalinismus. Beiden Ideologien wäre Jiří Weil selbst fast zum Opfer gefallen, wie in seinen Romanen Leben mit dem Stern, zuerst erschienen 1949, sowie Moskau – die Grenze, veröffentlicht 1937, nachzulesen ist.

Maxim Billers Porträt des Schriftstellers ist dessen Werk wie seiner Person verpflichtet, soweit wir uns mit dem Menschen Weil aufgrund der autobiografischen Verweise der Texte haben vertraut machen können. Insofern präsentiert Biller in diesem kurzen Text eine beeindruckende Einführung in das Werk des tschechischen Autors. Und als Leser der drei Romane sind wir voller Zuversicht, dass es Biller mit seiner beeindruckenden Novelle gelungen ist, eine breitere Leserschaft für Weils Werk zu gewinnen.

Mit einer Einschränkung, denn der etwa vierhundert Seiten umfassende Roman Moskau – die Grenze ist zurzeit nurmehr antiquarisch zu erwerben; bleibt zu hoffen, dass der Wagenbach Verlag, der bereits die anderen beiden hier erwähnten Texte verlegt hat, auch diesen leider wieder aktuell gewordenen Roman einem breiten Publikum zugänglich machen wird.

Weiter schreiben, der Titel unserer Überlegungen, in Anlehnung an Ruth Klügers autobiografischen Text weiter leben, wollte nicht nur Jiří Weil im April 1956, sondern muss wohl auch sein Biograph Maxim Biller, auch wenn er nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 zu der Einsicht gelangte, dass es nunmehr keinen Sinn mehr machen würde, ein Wort hinter das andere zu setzen und daraus ein, wie auch immer geartetes sprachliches Kunstwerk zu erschaffen.

Damit müssen wir abschließend auf das Motto zu sprechen kommen, das Biller seiner Novelle voranstellt:

„Ich wandte mich und sah an alles Unrecht,

das geschah unter der Sonne.“

Kohelet

Maxim Biller zitiert die Bibel, im Talmud lautet die Stelle „Auch sah ich dagegen alle Gewalttaten, die verübt werden unter der Sonne“, doch was auch immer genau der Originaltext uns sagen möchte: das Buch Kohelet oder Buch der Prediger ist, um es vorsichtig zu formulieren, eines der Skepsis wie der Einsicht, dass der Mensch dem Menschen nicht immer ein Helfer ist. Natürlich erinnert das Zitat an Walter Benjamins Überlegungen zum Angelus Novus von Paul Klee; entscheidender aber erscheint uns die Tatsache, dass, auch wenn die Dinge sich so darstellen, wie sie im Tanach geschildert werden, kein Weg daran vorbeiführt, sie aufzuschreiben. Dabei geht es nicht darum zu glauben, „man könne die Welt mit Worten ändern“, was Jiří Weil – und mit ihm wohl auch Maxim Biller – allerdings möglich erscheint ist, die Welt „bloß ein bisschen zusammenzuhalten“.

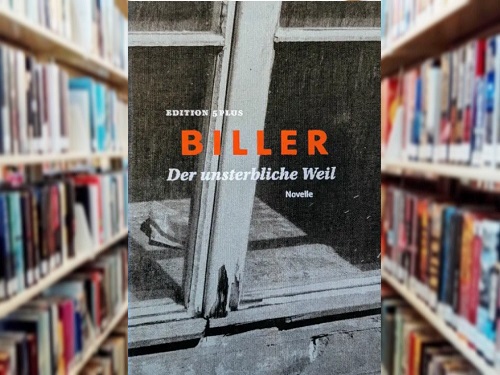

Maxim Biller: Der unsterbliche Weil. Novelle. Mit zwölf Fotografien des Autors. Nachwort Marlene Knobloch Einmalige Exklusivauflage der EDITION 5PLUS.

Das Buch ist über die acht beteiligten Buchhandlungen zu beziehen, weitere Informationen unter https://www.5plus.org/

Die beiden Romane Mendelssohn auf dem Dach sowie Leben mit dem Stern sind bei Wagenbach erschienen, der Roman Moskau – die Grenze ist bei verschiedenen Anbietern antiquarisch vorhanden.