Rafik Schamis buntes Mosaik der Fremde

Von Roland Kaufhold

Am 19. März 1971 landet ein Flugzeug in Deutschland. An Bord ist ein 25-jähriger Passagier, der später unter dem Namen Rafik Schami bekannt werden sollte. Dabei hat er einen Koffer, der zu einem Drittel aus Papieren besteht. Es handelte sich um seine Kurzgeschichten, Märchen sowie um zwei „fast fertige“ Romane, erklärt er dem verdutzten Zollbeamten. Erscheinen sollte der Roman Die dunkle Seite der Liebe erst 33 Jahre später. Literatur, im fremden Exil verfasst, braucht häufig lange, bis sie ihre endgültige Gestalt erlangt.

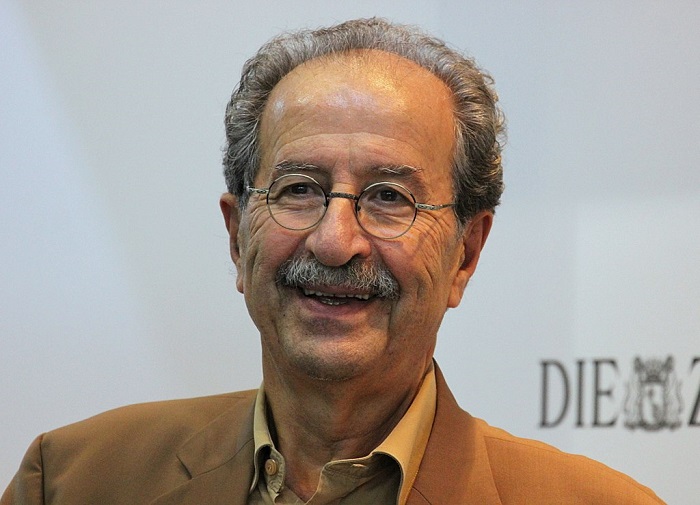

Heute ist der im syrischen Damaskus geborene und aufgewachsene Rafik Schami ein bekannter Autor in der Bundesrepublik. Und doch ist die Fremde immer ein Teil von ihm geblieben, auch Jahrzehnte nach seinem literarischen Durchbruch. Sein vorliegende Sammlung kurzer Texte, betitelt mit Ich wollte nur Geschichten erzählen, versteht Schami zutreffend als ein „Mosaik der Fremde“, wie es im Untertitel heißt.

Die Freude am Leben

Trotz oder wegen der erlebten Fremdheit erzählt der Autor in sehr persönlicher, lebendiger Weise von den Wurzeln seiner Begeisterung für das Erzählen und Schreiben – wobei ich bei der Lektüre immer wieder an Dogan Akhanli denken musste. Von seiner Mutter habe er die „Kraft des Lachens“ (S. 9) erlernt. Als Rafik Schami mich kürzlich zu seiner Lesung in Köln einlud schrieb er mir, er wolle mich dort „zum Lachen bringen als Dank für Ihre Mühe und Sensibilität.“

Freude am Leben, die Erfahrung der Welt, sowohl als Wissenschaftler – Schami ist promovierter Chemiker – als auch als Geschichtenerzähler, dies ist seine eigentliche Leidenschaft. Das ist bei der Lektüre seines Bandes von Anfang an spürbar.

Früh begeistert er sich für die Literatur, gründet mit 16 eine „literarisch-kulturelle Wandschrift in meiner Gasse“ (S. 9) in Damaskus, mit 17 legte er seine ersten Kindergeschichten in Buchform vor.

Dann, während seines Chemiestudiums in Damaskus, ein erstes politisches Engagement gegen die Diktatur. Es folgen traumatische Begegnungen mit der staatlichen Gewalt; aber auch die stalinistische KP enttäuscht ihn bitter. Es folgt eine Grenzsituation wie auf einem Sprungbrett. Und dann: „Eine gescheiterte Liebe gab mir den letzten Stoß und ich sprang ins Exil.“ (S. 10)

„Die schonungslose Kritik der Zustände…“

In kleinen literarischen Stücken und Szenen erzählt der arabisch-christliche Exil-Autor Rafik Schami von der Angst, den Verboten, die er in Syrien regelmäßig erlebte. Die syrische Diktatur habe ihr Volk ausgeraubt, habe 15 in Osteuropa ausgebildete Geheimdienste auf die Bevölkerung losgelassen. Diese bekämpften insbesondere die eigene Opposition gnadenlos, mit barbarischen Methoden. Die wichtigste Aufgabe des arabischen Intellektuellen und Schriftstellers sei „die schonungslose Kritik der Zustände“ (S. 12), betont der Exilautor. Die Kultivierung ihrer hasserfüllten Feindschaft gerade gegenüber Israel sei eine Grundkonstante ihres ideologischen Agierens. Einzig die eigenen Oppositionellen seien für die arabischen Despoten so furchterregend, dass sie diese in ihrem Land „mehr als den „Erzfeind“ Israel“ bekämpften (S. 13).

Hierdurch sei er selbst, bereits als Student, zum Staatsfeind dieser Diktatur geworden. Diese versuchte ihn auch noch im Exilland, in Deutschland, zu verfolgen, seinen Ruf zu schädigen.

Die Fesseln unwiderruflich zerreißen…

Durchaus nicht wenige westliche Journalisten und „Experten“ pflegen enge Kontakte zu den Herrschenden in den arabischen Ländern. Hierbei versuchten sie, ihren Ruf als „Experten“ zu festigen. Immer wieder habe er erlebt – und hierfür führt Schami im Buch zahlreiche Beispiele an – , dass gerade diese intime Kontakte zur Diktatur pflegenden „Experten“ nichts unversucht ließen, um ihn als Exilautor zu schädigen.

Hiervon habe er sich als Schriftsteller in der demokratischen Bundesrepublik radikal zu befreien versucht, diese Fesseln habe er endgültig und unwiderruflich zu zerreißen versucht, um endlich frei zu sein. Das Exil sei, trotz der hierbei in Kauf genommenen inneren Schmerzen, die einzige Möglichkeit gewesen, um 15 oder 20 Jahre Gefängnis zu vermeiden „wie meine engsten Freunde“ (S. 14). Oder er wäre heute bereits tot.

Schockierend sei für ihn als weltoffenem Kosmopoliten und Wissenschaftler die immer wiederkehrende Erfahrung gewesen, dass deutsche Intellektuelle mehrheitlich absolut nichts über die arabische Kultur gewusst hätten und wissen. Bei nahezu jedem Gespräch mit seinen, von ihm anfangs idealisierten, Kollegen habe er bei Null anfangen müssen. Das gelte auch für die linksradikalen Kollegen unter ihnen, die zusätzlich noch an ihren veralteten Vorurteilen festhielten. Trotz aller offenkundigen barbarischen Gräueltaten der arabischen Despoten, insbesondere von Syriens Despot Assad, hätten diese linksradikalen Autoren Assad weiter verteidigt. Zutiefst erschüttert habe ihn insbesondere die „Haltung der moskautreuen Linken“ (S. 19): Diese verteidigten Assad wegen seines Freundschaftsvertrages mit Moskau – und verwechselten Assad meist auch noch mit Anwar as-Sadat. Vielleicht verwechselten diese Genossen, so fügt Schami ironisch hinzu, heute auch Putin mit Lenin. Diese Erfahrungen seien für ihn als Exilautor, der sich rasch in der demokratischen Bundesrepublik einzuleben vermochte, ein Kulturschock gewesen. Der Kulturschock trete auch heute immer wieder in ihm seelisch auf. Nichts habe sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Bundesrepublik für ihn verändert, auch wenn er heute ein vielgelesener deutscher Autor mit arabischen Wurzeln sei. Die Hauptaufgabe gerade für Exilautoren wie ihn, die in einer Demokratie leben können, bleibe es, zu ihren ehemaligen Landsleuten, die „Höllenqualen erleiden“ (S. 23) müssen, solidarisch zu bleiben.

Eine zweite Exilierung

Trotz seiner literarischen Erfolge habe er als Exilautor immer wieder die „absolute Ablehnung aller arabischen Verlage“ (S. 24) erlebt, die seine in Deutschland erfolgreichen, arabisch geprägten Erzählungen und Märchen weiterhin ablehnten, und dies über Jahrzehnte. Seine in zahlreichen Sprachen übersetzten Werke blieben, bis auf wenige Ausnahmen, in arabischen Ländern unpubliziert. Dies erlebe er als eine zweite Exilierung. Sein Schmerz hierüber ist groß, wie er im Buch mehrfach veranschaulicht.

Die ins Exil vertriebene und doch wieder nach Deutschland zurückgekehrte jüdische Autorin Hilde Domin, mit der er in Heidelberg gelebt und mit der er vereinzelt gemeinsame Lesungen gemacht habe, verstand seinen Schmerz über diese doppelte Vertreibung und Exilierung sofort. „Ich werde ihren traurigen Blick nie vergessen.“ (S. 25)

Anschaulich erzählt der Autor von seinen Bemühungen, nach seiner Emigration nach Deutschland als Schriftsteller deutsch zu lernen. Er musste immer wieder erleben, dass sich seine doppelte Exilsituation selbst nach seinen Erfolgen als deutschschreibender Autor ab Ende der 1980er Jahre nicht abmilderte: Jeder Versuch, die verheerende Situation in den arabischen Ländern offenherzig zu beschreiben, verstärkte seine Isolation: „Die schlimmsten Anfeindungen erfuhr ich von den syrischen Hofdichtern und den „offiziellen“ Autoren, die dem Regime nahestanden“ (S. 27), konstatiert er ernüchtert nach 50 Jahren Lebens in Deutschland.

Die Aufstände in den arabischen Ländern vor 20 Jahren, wie immer deren Erfolgschancen eingeschätzt werden mögen, riefen in Schami die Erinnerungen an seine Jugend in Damaskus wieder wach: „Heute bin ich mit der deutschen Sprache verheiratet“, erzählt er, „betrüge sie jedoch seit Ausbruch des Aufstands in meinem Land fast täglich mit der arabischen Geliebten.“ (S. 36)

Der Kampf um einen sicheren Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik ist dem Autor vertraut. Lange musste er ihn selbst führen, wie er im Buch lakonisch beschreibt. Dieser prägte ihn; die Ängste, die Einsamkeit nach Zurückweisungen durchlebte er immer wieder. Dies teile er mit vielen Exilanten, die teils viel Ärgeres als er selbst, bis hin zu schwerster Folter, durchleben mussten. Und doch blieb die Sehnsucht nach der früheren, verlorenen, zerbrochenen Heimat in ihm lebendig: „Ich verließ meine Heimat, aber sie verlässt mich nicht“ (S. 41) schreibt er. Über Jahrzehnte bleibt die Gratwanderung dieses Kampfes in ihm, sein Respekt vor dem Geschenk der Demokratie wuchs. Rafik Schami hatte Glück, seine Leidenschaft, seine Begeisterung für die Sprache vermochte er in „unnachahmliche Literatur“ (S. 41) zu verwandeln.

Als er dann, nach mehreren deutschsprachigen Büchern, Anschluss an die deutschen Intellektuellenkreise und Schriftstellerverbände sucht, ist der Empfang keineswegs gastlich. Er bleibt der Fremde, die Zurückweisungen schmerzen ihn. Diese Ablehnungen wuchsen noch als er, gemäß dem Grundcharakter seiner erzählenden Literatur, begann, seine Buchvorstellungen ohne Skript in Form von mündlichen Erzählungen zu gestalten. Die Ablehnung seiner deutschen Kollegen war für ihn mehr als spürbar. Nun war er, der Erzähler, für sie der „Märchenonkel“. „Hier fing die Einsamkeit an“, (S. 43) erinnert er sich. Und doch habe er sich der Menschheit nie näher gefühlt „wie beim Fabulieren am Schreibtisch und dann auf der Bühne.“ (ebd.)

Die eigene literarische Form finden

Rafik Schami entwickelte seinen eigenen Stil, seine eigene Spurensuche, seine eigene Sprache. Als er dann bei Reisen durch frühere kommunistische Staaten die literarische Form des „sozialistischen Realismus“ kennenlernte, mit dem inhärenten Gestus der Volkserziehung durch den Autor, war er gleichermaßen entsetzt wie angewidert. In dieser Literatur sollten Helden, „geschlechtslose Engel“ (S. 45) geschaffen werden. Bei seinen Reisen begegnete er zwar hunderttausenden von Menschen „aber keinem dieser Helden.“ (S. 45)

Auch diese „kommunistische“ Literatur war für den Exilanten kein Weg, das Exil abzuschütteln, eine neue Sprache zu finden. Als Schami dann endgültig die Entscheidung fällte, nicht mehr auf arabisch sondern auf deutsch zu schreiben – eine Entscheidung, die Dogan Akhanli erst 2013 fällte, fällen musste, nachdem die Türkei ihn endgültig in Form neuer törichter Prozesse ausgespuckt hatte – beschäftigte er sich noch intensiver mit der Frage nach seiner Heimat, was Heimat wohl bedeuten möge. Heimat waren für ihn zuerst die Orte seiner Kindheit, waren frühe Freunde. Als er später, nach Jahren des Exils und der Krisen, Geborgenheit bei einigen Freunden fand spürte er: „Meine Freunde sind meine Heimat.“ (S. 55)

Je mehr sich dieses Gefühl im Prozess der Schreibens in Rafik Schami verdichtete, je mehr er sein erzählerisches Talent entdeckte, desto stärker spürte er den Scheincharakter der Inszenierungen arabischer Despoten. Diese prahlten über ihre vorgeblichen Erfolge, insbesondere die vorgeblichen Erfolge gegen den „Erzfeind Israel“, welche sie nach den wiederholten militärischen Niederlagen gegen Israel „bis zur Grenze der Lächerlichkeit“ (S. 62) in verbal Siege verwandelten.

Der ehemalige Präsident und Diktator Albaniens, Enver Hodscha, ließ seinen Namen ENVER 1968 sogar in 100 Meter großen Buchstaben aus massivem Stein in die Berge bauen. Nach dem Sturz der Diktatur erkannten Albaner die Chance: Sie ließen das stalinistisch-größenwahnsinnige Spektakel nicht abreißen, sondern vertauschten nur einen Buchstaben: ENVER in NEVER. Diese Szene erzählt der Autor mit großer Freude in einem kurzen, mit „Der Hegelvernichter“ betitelten Essay.

Der Künstler müsse zeitweise im Abseits leben, getrennt von der sozialen Realität, um seine Produktivität zu entwickeln. Deshalb verlange künstlerische Arbeit „in gewissen Zeiten“ asozial zu sein. (S. 72) Sehnsucht, Rückzug, Liebe, dies sei im Inneren des Autors immer miteinander verwoben. Ohne den Rückzug könne die Literatur nicht gelingen.

Ein Lächeln gehört immer dazu

Ein befreundeter Schriftstellerkollege hat es ihm besonders angetan: Der chilenische Autor Antonio Skarmeta, Verfasser von Werken wie „Das Mädchen mit der Posaune“. Nach dem Sieg des linken Präsidenten Allende in Chile arbeitete Skarmeta, der während der Pinochet-Diktatur in Berlin als Exilant gelebt, aber weiterhin auf spanisch geschrieben hatte, zeitweise als chilenischer Diplomat. Nach drei Jahren gab Skarmeta seine privilegierte Diplomatenexistenz 2003 freiwillig wieder auf, um wieder als Autor zu leben. Schami empfindet dies als eine weise Entscheidung: „Ich feierte seine Entscheidung als Gewinn für die Menschheit.“ (S. 114)

Im Erzählband sinnt der inzwischen 76-Jähige auch darüber nach – junge Autoren befragten ihn zunehmend hierzu – was denn einen erfolgreichen Autor ausmache. Schami formuliert hierzu 25 Ratschläge, in denen das Motiv des Rückzugs, gepaart mit Fleiß und Beharrungsvermögen, hervorgehoben wird. Auch dürfe man sich, wie ein Wissenschaftler, nie vollständig in seine eigenen geschaffenen Figuren verlieben; das zerstöre diese und mache sie „unglaubwürdig, leblos“ (S. 105) Die Distanz eines Chirurgen sei auch für den Schriftsteller eine empfehlenswerte Grundhaltung, trotz der damit einhergehenden Einsamkeit. Vor allem dürfe er niemals langweilen, auch nicht sich selbst. Ein Lächeln gehöre immer dazu, das man jedoch nicht zu deutlichen zeigen solle. Vor allem dürfe man sich nicht durch Rückschläge entmutigen lassen: „Ich habe sieben erfolglose Bücher geschrieben, bis sich der erste Erfolg einstellte.“ (S. 109) Erfolg dürfe jedoch nicht das Ziel sein. Zorn, Hass und Bitterkeit, die sich während der Exilsituation rasch einstellten, dürften beim Schreiben nicht dominieren. Ansonsten sei der Misserfolg unvermeidlich.

Er werde insbesondere von Journalisten häufig gefragt, warum seine Geschichten und Romane so oft in Damaskus handelten. Offenkundig sei es nahezu unmöglich, in der Demokratie Aufgewachsenen zu verdeutlichen, wie schmerzhaft, wie zerstörerisch sich das erzwungene Exil auch noch Jahrzehnte später für die eigene Seele und für das eigene Selbstwertgefühl auswirke. Das literarische Erzählen, so wird dem Autor im Alter bewusst, ermögliche es ihm, doch noch einmal an den Ort seiner Kindheit zurück zu kehren – den er wegen der Diktatur nicht mehr besuchen darf. Nur beim Erzählen fühle er, betont Rafik Schami, „dass ich die Stadt nie verlassen habe und sie mich auch nicht.“

Der Emigrant und deutsche Erzähler Rafik Schami hat, trotz der Schwere der Themen, eine leichte, die Stimmung anregende und beflügelnde Sammlung von kurzen Essays über die Welt und die demokratische Kultur vorgelegt. Das Exil habe sein Leben „und vor allem meine Zunge“ gerettet. (S. 162) Den Schmerzen der Trennung von seiner geliebten Heimatstadt Damaskus und von seinen Bewohnern vermöge er heute mittels seiner Erzählungen leichter zu ertragen.

Der Emigrant und deutsche Erzähler Rafik Schami hat, trotz der Schwere der Themen, eine leichte, die Stimmung anregende und beflügelnde Sammlung von kurzen Essays über die Welt und die demokratische Kultur vorgelegt. Das Exil habe sein Leben „und vor allem meine Zunge“ gerettet. (S. 162) Den Schmerzen der Trennung von seiner geliebten Heimatstadt Damaskus und von seinen Bewohnern vermöge er heute mittels seiner Erzählungen leichter zu ertragen.

Deutschland verdanke er seine Sprache, aber vor allem seine Freiheit. „Ohne diese Freiheit wäre ich nicht Rafik Schami geworden“ (S. 162), fügt er abschließend lakonisch hinzu.

Rafik Schami: Ich wollte nur Geschichten erzählen. Mosaik der Fremde, Bestellen?

Foto: Rafik Schami auf der Frankfurter Buchmesse 2017, (c) Heike Huslage-Koch / CC BY-SA 4.0