Gertrud Klimowski wurde 1923 geboren. Salman Schocken war der Bruder ihrer Mutter und ihr Vater Geschäftsführer der 13. Niederlassung von Schocken in Nürnberg. Die Familie lebte in einer Villa unweit vom Tiergarten…

Von Oliver Vrankovic

Am Boykotttag, an dem auch das Warenhaus Schocken in Nürnberg angegriffen wurde, sah sich ihr Vater genötigt, mit seiner Familie ins entfernte Hamburg zu fliehen. 1937 floh die Familie aus Deutschland nach Palästina und ließ alles zurück. Gertrud lernte nähen, um ihre Eltern zu unterstützen, rekrutierte sich während des zweiten Weltkriegs für die britische Armee und diente in Nordafrika. Heute schüttelt sie den Kopf und meint, dass sie sich so etwas Verrücktes wie Corona nie hätte ausdenken können.

Gertrud verbringt ihren Lebensabend im Elternheim Pinkhas Rozen in Ramat Gan, einer Seniorenresidenz, der eine Abteilung für betreutes Wohnen und eine Pflegestation angeschlossen ist. Die Bewohner des Heims sind Mitbegründer des Staates Israel und haben maßgeblich an seinem Aufbau mitgewirkt. Der Spätherbst ihres Lebens wird von Corona getrübt. Die zur Eindämmung des Virus ergriffenen Maßnahmen setzen sie fest und isolieren sie von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln.

Nach einigen Tagen Anfang März, an denen der Besuch auf Angehörige ersten Grades beschränkt war, wurde jeder Besuch im Heim untersagt. Kaffee und Kuchen am Nachmittag wurden seitdem auf die Zimmer gebracht und das Kulturprogramm gestrichen. Neben den täglichen Vorträgen und Konzerten fielen auch Tier- und Bewegungstherapie, Zumba, Feldenkrais, Kunsthandwerkskurse und Bibelstunden weg, und der Friseurin und den ManiküristInnen wurde der Zutritt ins Haus verboten. Statt dessen wurden Mandalas, Sudoku und Origami ausgelegt.

Die Anstrengungen im Heim wurden auf das Heraushalten des Virus gelegt und darüber hinaus auf die Verhinderung eines Übergreifens innerhalb der Einrichtung. Dazu wurden alle BewohnerInnen und die Angestellten verpflichtet, sich so zu verhalten, als seien sie ansteckend. Zwischen den BewohnerInnen, den BewohnerInnen und den Angestellten und zwischen den Angestellten musste stets ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Wobei dies auf der Pflegestation natürlich nicht immer möglich ist.

Das Pflegepersonal, das im Schichtdienst arbeitet, wurde in Gruppen aufgeteilt, die sich gegenseitig nicht begegnen dürfen. Der große Speisesaal wurde geschlossen und das Mittagessen wurde, einzeln in Einweg abgepackt, auf die Zimmer gebracht. Im kleinen Speisesaal der Pflegestation wurden die Tische auseinander geschoben.

Mitte März hatte die Angst vor norditalienischen Zuständen Israel im Griff. Nicht-Israelis wurde die Einreise ins Land verweigert und Israelis durften sich nicht mehr ohne guten Grund zu weit von zu Hause entfernen. Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienten wurden geschlossen, der öffentliche Dienst zurückgefahren und in der Privatwirtschaft durfte nur noch ein Bruchteil der Angestellten am Arbeitsplatz erscheinen. Am 19. März erklärte Ministerpräsident Netanjahu den nationalen Ausnahmezustand.

Am gleichen Tag haben die Angestellten des Heims Dokumente erhalten, die sie als systemrelevant auswiesen. Ich selbst bin bereits seit Anfang März zur Arbeit gelaufen, weil ich zum ersten Mal in 13 Jahren Angst hatte, den Linienbus zu benutzen, der aufgrund der Einschränkungen des ÖNVP ohnehin kaum noch fuhr.

Der erste Covid 19 Tote in Israel war ein Auschwitz Überlebender in einer Pflegeeinrichtung in Jerusalem. Als in einem Altenheim in Be’er Sheva mehr als ein Dutzend Bewohner starben, konnte man in jeder Nachrichtensendung in die Gesichter der trauernden und wütenden Angehörigen blicken.

Wer im Heim auch nur die entferntesten Anzeichen von Corona Symptomen zeigte, wurde in seiner Wohneinheit isoliert. Wer zu einer Untersuchung oder Behandlung außer Haus musste, wurde im Anschluss isoliert.

Wurde den Angestellten jahrelang eingebläut, dass es Tabletten gegen Kopfschmerzen und Fieber gibt und beides kein Grund ist, nicht zur Arbeit zu kommen, sind wir nun angehalten beim kleinsten Anzeichen von Unwohlsein zu Hause zu bleiben.

Ende März verschärfte die Regierung die Einschränkungen nochmals. Mit einem Verbot, sich mehr als 100 Meter von Zuhause zu entfernen, hatte Israel eines der härtesten Corona Regime der freien Welt.

Die Verschärfung der Situation drückte die Stimmung im Heim. Die BewohnerInnen begannen sich mit Zoom vertraut zu machen.

Die Angestellten wurden zu Selbsteinschränkungen, über die geltenden Restriktionen hinaus, ermahnt. Wir sollten uns in unserer Freizeit mit niemandem treffen, nicht in Supermärkten einkaufen und nur absolut notwendige Termine wahrnehmen.

Um die traditionell großen Familienzusammenkünfte zu verhindern wurden an Pessach 46 Straßensperren quer durch das Land und unzähligen Checkpoints an Ein- und Ausgängen zu Städten errichtet und ein generelles Verbot, sich mehr als 100 Meter von Zuhause wegzubewegen, erlassen. Auf Kanal 2 wurde in einer nicht endenden Schalte zwischen unzähligen Häusern von Prominenten die Haggada gelesen und den Israelis gelang es, gemeinsam Abstand voneinander zu halten.

Im Heim fehlte an Pessach der Rabbiner, der aus der Haggada las, der Musiker, der den Abend untermalte und natürlich die vielen Angehörigen, die sonst an diesem Abend vorbeischauen oder mit an den festlich gedeckten Tischen Platz nehmen.

Wer dieser Tage starb, starb einsam. Ron, ein 100 jähriger Bewohner der Pflegestation, der die Verschlechterung seines Gesundheitszustand mitbekommt, äußert die Angst, die Nähe seiner Kinder und Enkel nie wieder zu spüren. Mitte April begann die Heimatfront der israelischen Armee den Eingang zum Heim zu kontrollieren.

Zum Mittelpunkt des sozialen Lebens avancierte die Turnstunde im großen Sommergarten, die wegen der Möglichkeit Abstand zu halten die einzige Gruppenaktivität war. Man komme so wenigstens auf andere Gedanken, meinte Ze’ev, der nach dem zweiten Weltkrieg Befehlshaber bei der organisierten Flucht der Juden nach Palästina war und sich durch Corona quasi in seiner Wohneinheit festgesetzt sah. Wobei Ze’ev noch das Glück hat, mit seiner Frau Miriam zusammenzuleben.

Zum Fenster zur Außenwelt wurde ein Teil der Lobby des Heim, der gegen den Vorhof verglast ist. Dort fanden sich zunehmend Angehörige ein, die so für ihre Liebsten sichtbar wurden, während sie mit ihnen am Handy redeten.

Die PflegehelferInnen im Heim hatten mit Vollzeitjob in einer Belastungssituation, Kinderbetreuung am Limit und, wegen des Verbots eine Nebentätigkeit auszuüben, mit Geldnot zur gleichen Zeit zu kämpfen. Trotz der Anspannung wurde versucht, nicht nur mit den BewohnerInnen sondern auch miteinander fürsorglich umzugehen. Die Möglichkeit, angesteckt zu werden und anzustecken, und damit den Tod zu bringen ist eine schwere Belastung.

Am Gedenktag an die Opfer des Holocaust und die Helden des Widerstands in diesem Jahr mussten die letzten Überlebenden isoliert von ihren Familien sein, von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Polizisten und Soldaten, die vor dem Heim salutiert haben, konnten den Schmerz über die Einsamkeit an diesem Tag höchstens etwas lindern.

Yehuda Maimon war im bewaffneten jüdischen Widerstand, überlebte Auschwitz und entkam auf dem Todesmarsch. Letztes Jahr am Gedenktag entzündete er eine Fackel in Yad Vashem. Dieses Jahr musste er den Tag getrennt von seiner Familie verbringen, die für ihn den Sieg über die Nazis bedeutet.

Schwer lastete der Lockdown auch eine Woche später, am Gedenktag für die Gefallenen, auf den BewohnerInnen, die an diesem Tag nicht auf die Friedhöfe gehen konnten. Sehr viele BewohnerInnen des Heims haben ihre Partner, Geschwister oder Kinder in den Kriegen oder bei Terrorattacken verloren.

Anfang Mai zeigte das strenge Corona Regime in Israel seine doppelte Auswirkung. Die Neuinfektionen gingen stark zurück und zeigten auf ein Ende der Krise. Gleichzeitig machte eine Arbeitslosigkeit von 25% (vor Corona 4%) eine weitere Aufrechterhaltung der strengen Restriktionen quasi unmöglich.

Im Heim wurde vorsichtig auf eine Normalisierung hingewirkt. Die Heimleitung begann, Musiker in den großen Sommergarten einzuladen und die BewohnerInnen mit klassischer, erez-israelischer und auch jiddischer Musik zu zerstreuen. Private BetreuerInnen, TherapeutInnen und die Friseurin durften wieder kommen und das Kulturprogramm wurde unter Einhaltung von Abstandsgebot und Maskenpflicht hochgefahren.

Die „Besuche“ am Fenster mussten aufgrund des zunehmenden Andrangs so organisiert werden, dass Tische mit Gegensprechanlagen in gebührendem Abstand voneinander aufgebaut wurden. Schließlich durften Bewohner in gebührendem Abstand voneinander mit ihren Angehörigen auf Bänken im Vorhof des Heims sitzen.

Alle haben darauf gewartet, dass Umarmungen wieder erlaubt werden.

Doch die Rückkehr zum Regelbetrieb in den Schulen und zu großen Familienfeiern führte zu einem Wiederausbreitung des Virus. Ende Juni stieg die Anzahl der Neuinfektionen pro Tag auf das Niveau auf dem Höhepunkt der ersten Welle.

In einem an die Angestellten gerichteten Anschreiben dieser Tage hieß es, das die BewohnerInnen und ihre Familien darauf vertrauen, dass wir alles tun, um sie vor Infektionen zu schützen. Wir wurden in dem Schreiben nachdrücklich aufgefordert, nur mit der Kernfamilie Kontakt zu haben und nur unvermeidliche Treffen wahrzunehmen und uns bei diesen besonders zu schützen.

Der Speisesaal im Heim wurde wieder geöffnet, doch müssen die BewohnerInnen in Schichten zu Mittag essen. Wie unheimlich es sich im Heim lebt wird augenscheinlich, wenn bei jedem hohen Fieber die Marsmenschen anrücken und den Erkrankten mitnehmen und alle gespannt warten, wie der Corona Test ausfällt.

Uzi, der an einer Atemwegserkrankung leidet, sagt, dass er sich trotz allem im Heim noch am Sichersten fühlt. Für eine Untersuchung ins Krankenhaus zu gehen, schließt er für sich kategorisch aus. Und auch im Notfall würde er das Heim nicht verlassen, versichert er. Gleichwohl lastet auch auf ihm und seiner Frau Ilana schwer, die Urenkel nicht in ihrer Wohnung umsorgen zu können.

Ende Juli lag die Anzahl der Neuinfektionen pro Tag ein dreifaches über dem Höhepunkt der ersten Welle (738 am 31. März). Am 2. September zählte Israel erstmals mehr als 3000 Neuinfektionen/Tag. Am 9. September wurden fast 4000 Israelis Corona positiv getestet und einen Tag später 4217. Maßnahmen zur Seuchenprävention und zur Belebung der Wirtschaft werden politischen Anliegen untergeordnet und politische Auseinandersetzungen produzieren ein chaotisches Hickhack. Proteste gegen die Regierung sehen immer stärkeren Zulauf.

Und im Heim wurde die Distanz-, Masken- und Hygienepflicht einem Stresstest unterzogen.

Aus der Antizipation des Eindringens der Seuche ins Heim wurde bittere Wirklichkeit. Eine Mitarbeiterin wurde positiv getestet. Da Corona für viele BewohnerInnen des Heims einem Todesurteil gleich kommt, wurde aus Sorge Angst. Für den folgenden Tag wurde ein Test für alle BewohnerInnen, MitarbeiterInnen, private BetreuerInnen und zuletzt im Heim Beschäftigte angeordnet und die BewohnerInnen wurden in ihre Wohneinheiten verbannt, ähnlich den Maßnahmen auf der Höhe der ersten Infektionswelle im Frühjahr.

Der Test fiel dann bei Allen negativ aus.

Im Heim werden die Angestellten seit Mitte Juli wöchentlich getestet. Die Vorträge gibt es seit dem Anstieg der Anzahl der Infektionen in den letzten Wochen doppelt, damit die Anzahl der ZuhörerInnen halbiert werden kann. Die BewohnerInnen sehnen sich weiter danach, ihre Liebsten umarmen zu können.

Etwas Hoffnung kam in Israel mit der Ernennung des Direktors des Ichilov Krankenhauses in Tel Aviv, Ronni Gamzu, zum Corona Beauftragten auf. Die Hoffnung bezog sich darauf, dass Entscheidungen im Sinne der Infektionsprävention getroffen werden und nicht aufgrund parteipolitischer oder persönlicher Erwägungen. Die Hoffnung erfüllte sich nur teilweise. Die politischen Vertreter der Ultraorthodoxen setzten sich erfolgreich gegen Maßnahmen der Seuchenprävention, die sie betrafen, zur Wehr. Die Verhängung eines Lockdowns über die nach dem Ampelsystem von Gamzu als rot eingestuften Städte und Stadtteile scheiterte am Widerstand der Ultraorthodoxen. Am 15. September wurden erstmals mehr als 5000 Israelis positiv getestet.

Die Politik beschloss einen mindestens drei Wochen andauernden Lockdown über das Land zu verhängen, der einige Stunden vor dem Beginn des jüdischen Neujahrsfestes am letzten Freitag in Kraft trat. Die alten Menschen im Heim sind damit erneut von ihren Familien getrennt, da die Restriktionen nicht erlauben, sich mehr als einen Kilometer von Zuhause wegzubewegen und Besuche im Vorhof des Elternheims bis dato nicht zu den vielen Ausnahmen zählen, die den zweiten Lockdown charakterisieren.

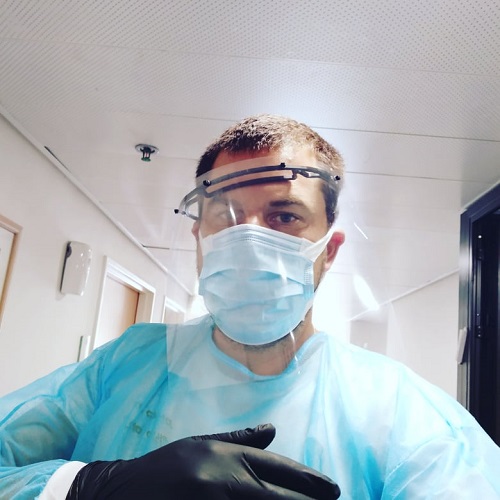

Am Samstag vor dem Neujahrsfest wurde eine liebe Kollegin aus der Pflege positiv getestet. Es folgten vier Tagen extremer Anspannung (zwei Tage nach Bekanntwerden der Infektion wurden alle im Heim Beschäftigten und alle BewohnerInnen getestet), in denen wir um uns selbst besorgt waren und noch mehr um die BewohnerInnen der Pflegestation und des betreuten Wohnens, denen die Angst ins Gesicht geschrieben stand. Die vier Tage waren durch extreme nervliche Anspannung geprägt, Doppelschichten (wegen der vorsorglichen Isolierung eines Teils der Pflegekräfte) und wir mussten noch besser funktionieren als sonst. Wir mussten die Tage im Krisenmodus arbeiten, mit Overalls, die ein Dutzend Mal pro Schicht gewechselt werden mussten und ständiger Desinfektion. Als alle Kolleginnen ihre Ergebnisse in die interne WhatsApp Gruppe geschrieben hatten und klar wurde, dass alle negativ getestet wurden und die Heimleitung informiert hat, dass auch alle BewohnerInnen, mit denen wir arbeiten, negativ getestet wurden, war die Erleichterung groß. Unsere Anstrengungen eine Ausbreitung, innerhalb des Heims zu verhindern, haben eine Katastrophe verhindert. Zum wiederholten Mal. Ein Augenblick des Glücks in dieser zunehmend unerträglichen Corona Krise, in der ein Drittel der mehr als 1200 Todesopfer in Altenheimen verstorben ist.

Morgen der nächste Test und das Bangen hat bereits von Neuem begonnen.

Oliver Vrankovic arbeitet seit 11 Jahren im Elternheim Pinkhas Rozen als Pflegehelfer. Zwischen 12.10. und 14. 11. ist er auf Vortragsreise in Deutschland. Weitere Informationen