Der nächste Teil von Peter Finkelgruens Buch über die Edelweisspiraten in Köln…

TEIL 4: Zeitzeugen melden sich

„Soweit er Jude war…“

Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944…

Von Peter Finkelgruen

In der Sendung Monitor des Westdeutschen Fernsehens wurde am 23. Mai 1978 über den Fall Schink berichtet. Der damalige Stand der Information war der, dass die Mutter des von der Gestapo hingerichteten Bartholomäus Schink keine Wiedergutmachung nach dem Bundesentschädigungsgesetz erhielt, weil die Behörde des Kölner Regierungspräsidenten der Meinung war, dass „… der Erblasser mit ziemlicher Sicherheit als Mitglied einer Verbrecherbande erkannt und verhaftet wurde.“

Auf Jean Jülich bin ich im August 1978 bei meinen ersten Recherchen gestoßen. Er hatte der Redaktion der Sendung Monitor einen Brief geschrieben, der mich stark beeindruckte.

„An den

W.D.R. – Deutsches Fernsehen

Abt.“Monitor“

Am Wallrafplatz 5000 Köln 1

„Betrifft: Ihre Sendung Monitor vom 23.5.1978

Sehr geehrte Herren !

Ich habe Ihre obige Sendung mit Interesse gesehen. Als ehemaliger Edelweißpirat möchte ich der Familie Schink helfen, den hingerichteten Barthel Schink zu rehabilitieren, da ich sein Freund war und gemeinsam mit ihm in Brauweiler inhaftiert gewesen bin. Ich glaube, ich bliebe vom Galgen verschont, weil ich nicht zu den Ehrenfeldern, sondern zu einer Sülzer Gruppe gehörte.

Als die Amerikaner vorrückten, wurde ich mit dem Rest der in Brauweiler politisch Inhaftierten zunächst nach Siegburg, dann nach Butzbach und dann nach Rockenberg in die dortige Strafanstalt transportiert, wo die alliierten Truppen uns befreiten.

Ich besitze den „Grünen-Ausweis“ für anerkannt politisch Verfolgte und bitte um die Anschrift der Familie Schink, damit Barthel Schink nachträglich als ehemaliger politischer Häftling anerkannt wird, oder ich als Krimineller eingestuft werde.

Für Ihre freundliche Mühewaltung bedanke ich mich und begrüsse Sie,

mit vorzüglicher Hochachtung

Unterschrift Jean Jülich„

Das war eine echte Solidarisierung mit den von den Nazis ermordeten Kameraden, die in Anbetracht des Urteils der Behörde auch Zivilcourage darstellte. Man sollte meinen, dass dies etwas Selbstverständliches sei. Bei späteren Gesprächen mit Überlebenden aus der Nazizeit musste ich aber die Erfahrung machen, dass Zivilcourage und Solidarisierung gar nicht so selbstverständlich sind. Jean Jülich hat in seinem Brief aber noch etwas anderes deutlich werden lassen: Von einem Staat, der seine toten Kameraden zu Verbrechern erklärt, wollte er nicht als politisch Verfolgter anerkannt werden. Das war seine Form des Widerstandes heute – Widerstand gegen ein Unrecht, das vom Staat verübt wird.

Ich empfand dies als Herausforderung an mich persönlich, da ich ebenfalls Wiedergutmachung erhalten und angenommen habe. Konnte, durfte ich es mir leisten, untätig zu bleiben? Mich nicht dafür einzusetzen, dass andere, die Widerstand geleistet haben, die, und sei es auch nur so wenig, zur Schwächung, zur Niederlage des Nazi- Systems mit beigetragen haben, anerkannt werden?

Ich suchte Jean Jülich auf und befragte ihn. Von dem Gespräch fertigte ich ein Protokoll an. Eine Abschrift gab ich an das Historische Archiv der Stadt Köln.[1]

Niederschrift einer Darstellung der Situation der „Edelweißpiraten“ und des politischen Widerstandes in Köln in den Jahren 1942 bis 1944 – gegeben von Herrn Jean Jülich am 29.8.1978 in Köln:

„Ich bin Jahrgang 1929 und gehörte den Edelweißpiraten an. Die Edelweißpiraten waren gewissermaßen ein Überbleibsel der bündischen Jugend. Es handelte sich bei den Edelweißpiraten um lose Zusammenschlüsse von 13 bis 16- oder 17-jährigen Jungs. Innerhalb der Gruppen gab es eine relativ hohe Fluktuation, welche durch die damaligen Zeiten bedingt war, beispielsweise die Einziehung von Einzelnen zum Arbeitsdienst, kriegsbedingte Umzüge der Eltern, Evakuierung. Äußerlich zeichneten wir uns durch den Versuch aus, eine „Gegenuniform“ zu den Braunen zu tragen, beispielsweise weiße Kniestrümpfe und, wenn die Umstände es erlaubten, eine Edelweißblume am Hut. Auch an den Gürteln trugen wir symbolische Gegenstände, die uns gegenseitig eine Erkennungsmöglichkeit boten. Solche losen Gruppen trafen und versammelten sich in verschiedenen Stadtvierteln in Köln, so zum Beispiel im Volksgarten, am Manderscheider Platz, im Nippeser Loch, in der Moselstraße in Ehrenfeld und in Kalk. Wir sangen häufig Lieder, die zum Repertoire der hündischen Jugend gehörten und deren Beherrschung auch ein Erkennungszeichen unter uns darstellte. Gewiss gab es in diesem Rahmen auch einen gehörigen Hauch von Romantik und Abenteuerlust, die typisch sein mögen für Jungens in diesem Alter, aber unverkennbar war eine grundsätzliche Opposition zum Nationalsozialismus, da diese Romantik ja auch bei der HJ hätte befriedigt werden können.

Zu dieser Zeit – 1942/43 – fuhren wir häufig samstags nach Oberkassel zu den drei Steinbruchseen (Blauer See, Märchensee, Felsensee). Dort befinden sich Stollen, die auch heute vorhanden sind. In diesen trafen wir uns sowohl mit Mitgliedern der anderen Gruppen in Köln, als auch mit Gruppen aus Mülheim an der Ruhr, Düsseldorf, Duisburg und anderen Orten. Dort verbrachten wir den Sonntag gemeinsam, mit gelegentlichen Besuchen am Drachenfels, um dann wieder zurück nach Köln zu fahren.

In der Nähe von Königswinter befand sich eine HJ- Führerschule. Ich erinnere mich, dass wir einmal auf unserem Weg von etwa fünfzig Hitlerjungen angehalten wurden. Diese verlangten, dass wir uns ausweisen. Wir verweigerten uns dieser Kontrolle und es entwickelte sich eine heftige Schlägerei. Wir sind an diesem Tag nicht mit dem Zug bis nach Köln gefahren sondern sind das letzte Stück querfeldein nach Köln zurückgekehrt, weil wir – wie sich herausstellte, zu recht – annahmen, dass Polizei uns bereits an den Bahnhöfen auflauerte. Solche Zusammenstoße mit nationalsozialistischen Aktivisten hat es häufiger gegeben, so zum Beispiel anlässlich eines Treffens am Bunker Ruprecht Straße. Dort wurde auf uns von Parteimitgliedern der NSDAP, Ortsgruppe Marsiliusstraße, bei einer Gelegenheit eine regelrechte Treibjagd veranstaltet. Dies war im Jahre 1943. Nach dieser Treibjagd erhielt ich meine erste Vorladung zur Gestapo, wo ich verhört wurde. Danach wurde ich zwar laufengelassen, aber überall in meinen .Akten – wie zum Beispiel bei der Musterbildungslehranstalt der Reichsbahn, wo ich eine Schlosserlehre absolvierte – wurde durch einen Vermerk meine „politische Unzuverlässigkeit“ vermerkt.

Bartholomäus Schink kannte ich seit dem Jahre 1943 als Angehörigen der Ehrenfelder Gruppe der Edelweißpiraten. Wenn Bartholomäus Schink in seinen Verhören durch die Gestapo ausgesagt haben soll, er hätte sich nur wenige Male in Verbindung zu einer Gruppe der Edelweißpiraten gefunden und sich dann diesem Kreis entzogen, weil ihm das Treiben nicht gefiel, so liegt es für mich auf der Hand, dass dies eine Schutzbehauptung war, die jeder von uns vorgetragen hätte, denn die Verhöre durch die Gestapo hatten lediglich den Zweck, weitere Namen und Hinweise zu erhalten über andere Mitglieder sowie über Querverbindungen zu anderen Gruppen.

Mein Vater war als Kommunist bereits seit 1935 in Haft. Er war in Siegburg im Zuchthaus inhaftiert und arbeitete dort in einer Außenkolonne. Diese Außenkommandos waren nicht so stark bewacht, so dass es uns möglich war, die im Außenkommando Arbeitenden während der Arbeit gelegentlich zu besuchen. Mit meinem Vater zusammen arbeitete ein inhaftierter Führer der bündischen Jugend. Die Gespräche, die wir mit diesem Inhaftierten führten, verstärkten unsere oppositionelle Haltung und dienten uns als Anleitung für unser Handeln.[2]

Anlässlich einer Fahrt nach Siegburg wurden wir wieder von der HJ aufgegriffen und zur Polizei in Siegburg gebracht. Diese jedoch verweigerte die Verhaftung.

Im Laufe der Zeit verhärtete sich unsere oppositionelle Haltung, was sich auch in unseren Handlungen zeigte. So begannen wir ohne großes technisches Wissen mit Schwarzpulver, Karbid und ähnlichen Materialien Explosionskörper zu basteln.

Während dieser ganzen Zeit, die ich schildere, war Bartholomäus Schink einer von uns.

An dieser Stelle muss ich erklären, dass es in Ehrenfeld zwei verschiedene oppositionelle Gruppen gab. Eine bestand aus den Edelweißpiraten, die zweite war eine Widerstandsgruppe, die geleitet wurde von einem Hans Steinbrück, allgemein „Bombenhans“ genannt. Dieser war ein entwichener KZ-Häftling, dem es gelang, mit Hilfe einer Legende sich in Köln-Ehrenfeld niederzulassen; mit einer mir namentlich nicht bekannten Frau mimte der Bombenhans dort ein Ehepaar. Im Laufe der Zeit entwickelten sich Kontakte zwischen uns Edelweißpiraten und der sich um den Bombenhans gebildet habenden Gruppe. Während wir Edelweißpiraten Jugendliche und Heranwachsende waren, handelte es sich bei der Gruppe um den Steinbrück eher um gestandene Männer, insbesondere aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Hans Steinbrück war früher in einem Bombenentschärfungskommando und verstand sich auf den Umgang mit Explosionsmaterialien. So haben einmal einige von uns Edelweißpiraten in Sülz nach einem Luftangriff in den Trümmern einen Brückensprengapparat gefunden. Diesen haben wir dem Bombenhans gebracht.

Der Hans Steinbrück wohnte mit der Frau, die ihm zu seiner Legende mitverhalf, in Köln-Ehrenfeld in der Schönsteinstraße. An diesem Wohnsitz wurde eine organisierte konspirative Tätigkeit praktiziert; so gab es zum Beispiel eine offizielle Klingel und eine zweite, versteckte, die wir benutzten. Vom Grundstück gab es vorbereitete Fluchtwege und im Keller unter dem Schutt versteckte Räume. In einem dieser Räume befand sich ein Schießstand, und in den anderen versteckten Räumen lebten Mitglieder der Gruppe um den Hans Steinbrück. Es handelte sich durchweg um Deserteure, entflohene Ostarbeiter und andere in der Illegalität lebende Widerständler: wie zum Beispiel Kommunisten.

In der Tat hat die Gruppe um Steinbrück „sogenannte“ kriminelle Delikte verübt wie zum Beispiel Plündern. Jedoch wurden Depots geplündert und keinesfalls Privatbesitz. Diese Plünderungen waren unter anderem notwendig, um den in der Illegalität lebenden Widerständlern zuerst einmal das nackte Überleben zu ermöglichen. Die Vorstellung, die in der Illegalität Lebenden hätten „ein zügelloses und bequemes Leben mit dem Erlös des Diebesgutes fristen“ wollen, wie es die Gestapo ausdrückt, ist angesichts der damaligen Realitäten lebensfremd. Geplünderte Waren und Lebensmittel, welche nicht selbst verbraucht wurden, wurden von der Gruppe um Hans Steinbrück in der Tat verkauft, und zwar meistens an Wehrmachtsangehörige gegen Waffen und andere benötigte Materialien.

Kurz vor den Verhaftungen im Herbst 1944 wurde von Hans Steinbrück eine größere Aktion geplant, an der Edelweißpiraten – mich eingeschlossen – mitgewirkt haben. Wir beabsichtigten, Bomben – Blindgänger – auf einen Wagen aufzuladen. Wenn genügend Bomben aufgeladen gewesen wären, sollte der Wagen, mit einer Zündschnur versehen, vor dem EL-DE-Haus (Gestapostelle) zur Explosion gebracht werden. Das besprochene Ziel dieses Anschlages war, die Widerstandstätigkeit in weiten Kreisen – möglicherweise sogar im Ausland – bekannt zu machen. Zur Vollendung dieses Anschlages kam es jedoch nicht infolge unserer Verhaftung.

Die herausragenden Aktionen vorher bestanden unter anderem in der Erschießung bekannter aktiver Vertreter des HS-Regimes, wobei die nationalsozialistische Haltung Einzelner auch sehr emotional geprägt war. Roland Lorent, der den Ortsgruppenleiter Soentgen erschoss, drehte regelrecht durch, wenn er SA- und SS-Leute sah.

Ich selbst wurde am 8. Oktober 1944 verhaftet von vier Gestapoleuten, die angeführt wurden von dem Gestapomann Schiffer. Mit gezogener Pistole wurde ich von der Dauner Straße zum Manderscheider Platz geführt, von dort zum EL-DE-Haus gebracht und bereits am ersten Abend nach Brauweiler überführt. Ich wurde – genauso wie die anderen – in eine Einzelzelle gebracht, und zwar Zelle 4 – auf der ersten Etage. In der Zelle rechts schräg über mir, auf der zweiten Etage, war Barthel Schink, und in der Zelle schräg links über mir, auf der zweiten Etage, sein Freund Bubes. Die einzige Kontaktmöglichkeit war, nachts von Fenster zu Fenster Vernehmungserfahrungen auszutauschen. Die Vernehmungen hatten – wie ich schon sagte – nur einen einzigen Zweck, nämlich weitere Namen, Verbindungen und Verstecke von uns zu erfahren. Zu diesem Zweck wurde von den Gestapobeamten jedes Mittel – mit Prügel angefangen – eingesetzt.

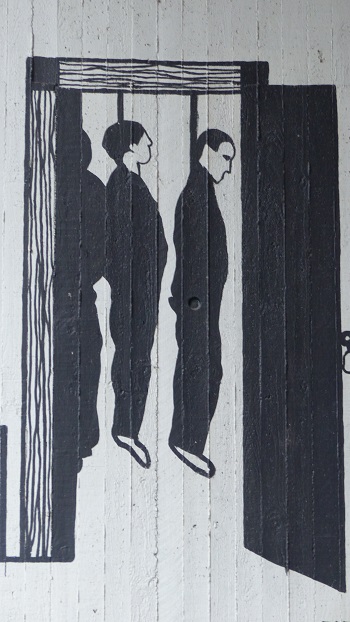

Am Vortag vor der Erhängung der 13 in der Hüttenstraße bekamen diese keine Handtücher. Wir rätselten alle, was dies zu bedeuten habe und nahmen dies als Zeichen dafür, dass sie möglicherweise ins KZ kämen. Von der Hinrichtung erfuhren wir erst nach der Einlieferung eines neuen Häftlings, der Angehöriger eines der Erhängten war. Später kamen wir von Brauweiler nach Siegburg, von dort nach Butzbach und dann nach Rockenberg, wo wir von alliierten Truppen befreit wurden. Von den ursprünglich Verhafteten waren am Tag der Befreiung noch 21 Mann am Leben. Die anderen sind entweder bereits in Köln erhängt, in Brauweiler ermordet oder auf den übrigen Stationen durch Fleckfieber und anderes dahingerafft worden.

Ich erinnere mich an einen Vorfall in Brauweiler vor unserem Abtransport nach. Siegburg. Einer der Häftlinge bekam einen Zellenkoller. Aus meiner Zelle konnte ich hören, wie ein Mann seine Zelle öffnete und ihn aufforderte, auf der Stelle herauszukommen. Verängstigt weigerte er sich, aus der Zelle zu kommen. Dann hörte ich Pistolenschüsse. Danach sagte eine weibliche Stimme, die einer Schreibkraft der Gestapogruppe in Brauweiler angehörte: „Der lebt ja noch, gib ihm den Gnadenschuß!“ Die männliche Stimme antwortete darauf: „Ich hab‘ ja das Magazin leer, ist ja egal, laß ihn liegen!“ Uns war bekannt, dass die mit uns befassten Gestapobeamten einem von uns so genannten Sonderkommando Brauweiler angehörten. Folgende Beamte gehörten nach meiner Erinnerung zu diesem Sonderkommando: Kutter, Schiffer, Hirschfeldt und Hoegen. Hirschfeldt und Hoegen waren die meiste Zeit in Brauweiler selbst anwesend.

Nach dem Krieg kamen 18 der über 75 in Brauweiler Inhaftierten als Überlebende in Köln an. Aus der Gruppe dieser 18 Überlebenden und der Sülzer Edelweißpiraten wurde die erste zugelassene Jugendgruppe der Nachkriegszeit gebildet. Es handelte sich um die Jugendgruppe Florian Geyer, den sogenannten Fahrtenbund. Die Gründung dieser Jugendgruppe wurde von dem englischen Major White genehmigt und unter dem damaligen Stadtjugendpfleger Preuß gebildet. Diesen war die Widerstandstätigkeit der Überlebenden bekannt.

Vor etwa 10 Jahren wurde ich zur Staatsanwaltschaft 1 in Köln gebeten, wo mir nicht identifizierbare, stark vergrößerte Fotografien von Gestapobeamten vorgelegt wurden. Zwar wurde ich gebeten, Namen zu nennen, ich wurde aber in keinster Weise befragt oder aufgefordert, meine Erinnerungen aus den Jahren bis 1945 wiederzugeben. Es war insgesamt eine kurze Angelegenheit. Ich habe den „grünen Ausweis“ für anerkannt politisch Verfolgte und habe Entschädigung nach dem BEG- für erlittene Haft und Ausbildungsschaden erhalten.“

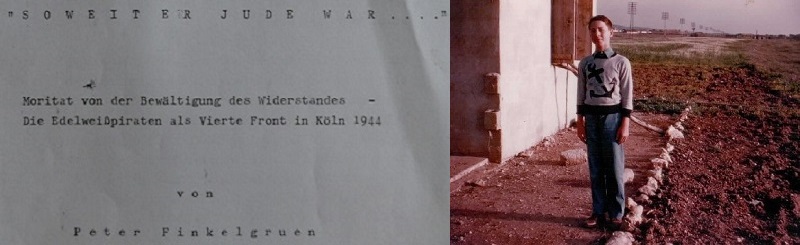

Bild oben: Das Titelblatt des Manuskripts, Peter Finkelgruens Heim in Kfar Samir (ehemals Neuhardthof), Israel, circa 1954

Zum Buch:

„Soweit er Jude war…“

Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944…

Herausgegeben von Roland Kaufhold und Andrea Livnat

Wenn Sie diese Veröffentlichung unterstützen möchten, spenden Sie bitte an haGalil e.V. unter dem Stichwort „Edelweisspiraten“.

Die Buches liegt auch in Druckversion vor:

Die Buches liegt auch in Druckversion vor:

Peter Finkelgruen, „Soweit er Jude war…“ Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944, Hrsg. v. Roland Kaufhold, Andrea Livnat und Nadine Englhart, Hardcover, 352 S., ISBN-13: 9783752812367, Euro 39,90, Bestellen?

Paperback, Euro 17,99, Bestellen?

Ebook, Euro 9,99, Bestellen?

[1] Siehe hierzu Jean Jülichs (2003) Autobiografie Kohldampf, Knast un Kamelle – Ein Edelweißpirat erzählt aus seinem Leben. Kiepenheuer & Witsch sowie meine in diesem haGalil-Themenschwerpunkt veröffentlichte Überblicks-Studie zu zahlreichen Büchern über die Edelweißpiraten (1980 – 2019); hierin stelle ich auch Jean Juelichs Autobiografie ausführlich vor; RK.

[2] Jean Jülichs hier erwähnter Gesprächspartner war der Widerständler und spätere Diplomat Michael „Mike“ Jovy; s.: Roland Kaufhold (2018): Ein Leben gegen den Strom. Michael „Mike“ Jovy – Ein unvergessener Widerstandskämpfer, Diplomat und Gerechter unter den Völkern, haGalil, 9.6.2018.