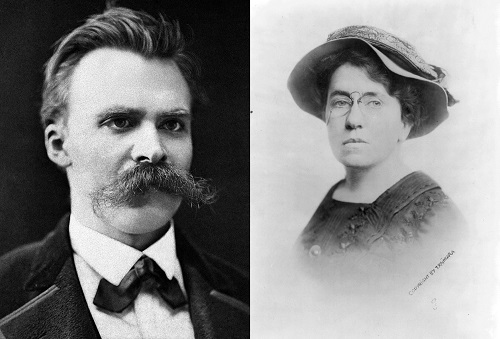

Den Philosophen Friedrich Nietzsche, dessen Todestag sich heute zum 125. Male jährt, würdigte die jüdische Anarchistin Emma Goldman als bedeutenden emanzipatorischen Denker.

Von Thomas Tews

Heute vor genau 125 Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph Friedrich Nietzsche (1844–1900) in Weimar. Seine Verachtung bürgerlicher Konventionen, seine Ermutigung zur Entfaltung jedweder Persönlichkeit, seine „Umwertung aller Werte“ sowie seine Aufforderung „Du sollst werden, der du bist“ sprechen viele Menschen, die aus individualistischer Selbstbehauptung die moralischen, ästhetischen oder politischen Konventionen und Beschränkungen ihrer Zeit ablehnen, an. Unter ihnen befindet sich die jüdische Anarchistin Emma Goldman (1869–1940), deren Vorwort zur 1911 erschienenen zweiten Auflage ihrer Anthologie „Anarchism and other essays“ (dt. „Anarchismus und andere Essays“) folgende Apologie Nietzsches enthält:

„Unter Leserinnen und Lesern ist die überaus deprimierende Tendenz verbreitet, einen Satz aus einer Arbeit zu reißen und ihn zum Kriterium der Ideen des Autors bzw. der Autorin oder deren Persönlichkeit zu machen. Friedrich Nietzsche zum Beispiel ist als Verächter der Schwachen verschrien, weil er an den Übermenschen glaubte. Denen, die oberflächlich über diesen hohen Geist urteilen, kommt nicht in den Sinn, dass diese Vision des Übermenschen auch nach einer Gesellschaftsform verlangte, die kein Geschlecht von Schwächlingen und SklavInnen hervorbringen würde.“[1]

Das Streben nach einer solchen Gesellschaftsform, in der „sich alle latenten Kräfte des Individuums so frei wie möglich entfalten können“[2], bildete den Ausgangspunkt von Goldmans anarchistischem Aktivismus:

„Anarchismus steht für eine Gesellschaftsordnung, die auf dem freien Zusammenfinden von Individuen zur Schaffung wahren gesellschaftlichen Reichtums beruht; eine Ordnung, die jedem Menschen den freien Zugang zur Erde und eine komplette Entfaltung der Lebensbedürfnisse garantiert, je nach Wunsch, Geschmack und Neigung des Einzelnen.“[3]

Vor dem Hintergrund dieses Anarchismusverständnisses als „Philosophie von der Souveränität des Individuums“[4] vermag es nicht zu verwundern, dass Goldman in ihrer 1931 erschienenen Autobiographie „Living my life“ (dt. „Gelebtes Leben“) Nietzsche als eine Art Uranarchisten charakterisiert:

„Nietzsche war kein Gesellschaftstheoretiker, sondern ein Dichter und Neuerer. Seine aristokratische Haltung war weder eine Sache der Geburt noch des Geldbeutels, sie kam aus dem Geist. In dieser Hinsicht war Nietzsche ein Anarchist, und alle echten Anarchisten waren Aristokraten.“[5]

Anmerkungen:

[1] Emma Goldman, Anarchismus und andere Essays. Aus dem amerikanischen Englisch von Katja Rameil. Klassiker der Sozialrevolte 22. 3. Auflage. Unrast, Münster 2021, S. 34.

[2] Goldman (Anm. 1), S. 44.

[3] Goldman (Anm. 1), S. 50.

[4] Goldman (Anm. 1), S. 54.

[5] Zitiert nach James Joll, Die Anarchisten. Ins Deutsche übertragen von Alfred Kellner. Propyläen, Berlin 1966, S. 183 f.

Gemessen an der Ernsthaftigkeit früherer Publikationen über Nietzsches Ambivalenz bzw. dessen phasische Wandel im Umgang mit dem Antisemitismus erscheint Tews‘ Darbietung, mit Verlaub gesagt, peinlich schwärmerisch und trivial. Ob dieser Eindruck Frau Goldman anzulasten sei, vermag ich nicht zu beurteilen. Angesichts der durchgängig antiemanzipatorischen und zugleich anti-Israelischen Haltung der heutigen deutschen Kulturprominenz möchte ich gern auf die bemerkenswerte Verwandtschaft zu Ressentiment & Denke in der Epoche Nietzsches hinweisen und an folgende, aufschlussreiche Publikationen erinnern:

1) Bei haGalil erschienen: Christian Niemeyer / Nietzsche und der Antisemitismus – inclusive die lesenswerte Gegendarstellung von Siegfried Gerlich 2021

https://www.hagalil.com/2021/04/nietzsche-und-der-antisemitismus/

2) Niemeyer, Christian / Volkserziehung und Popularisierung. Zum merkwürdigen Verhältnis von Freude und Zorn des Pädagogen gegenüber dem Populären am Beispiel Nietzsches und der Nietzscherezeption – S. 215-230 in: dgfe Band 22 | Drerup, Heiner + Edwin Keiner (Hg.) / Popularisierung wissenschaftlichen Wissens in pädagogischen Feldern 1999

https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Sektionen/Sek02_AEW/KWF/Publikationen_Reihe_1989-2003/Band_22/Bd_22_1999_215-230.pdf

3) Niemeyer, Christian / „Ich lasse eben alle Antisemiten erschiessen…“ – Über die Hintergründe für Nietzsches spätes Bekenntnis zum eliminatorischen Anti-Antisemitismus – Zeitschr. f. Religions- u. Geistesgeschichte 63(3)2011:250-272

https://www.researchgate.net/publication/233598196_Ich_lasse_eben_alle_Antisemiten_erschiessen_Uber_die_Hintergrunde_fur_Nietzsches_spates_Bekenntnis_zum_exterminatorischen_Anti-Antisemitismus

Freundliche Grüsse / B.L.

Es ist unbestreitbar, dass Nietzsche wie jeder Mensch nicht frei von Ambivalenzen ist und sich in der Frage des Antisemitismus beim frühen, unter Wagnereinfluss stehenden Nietzsche zumindest Zweideutigkeiten finden, die der spätere, entschieden anti-antisemitische Nietzsche in seiner 1886 publizierten Schrift „Jenseits von Gut und Böse“ selbstkritisch reflektiert:

„Man muss es in den Kauf nehmen, wenn einem Volke, das am nationalen Nervenfieber und politischen Ehrgeize leidet, leiden will –, mancherlei Wolken und Störungen über den Geist ziehn, kurz, kleine Anfälle von Verdummung: zum Beispiel bei den Deutschen von Heute bald die antifranzösische Dummheit, bald die antijüdische, bald die antipolnische, bald die christlich-romantische, bald die Wagnerianische, bald die teutonische, bald die preußische […], und wie sie Alle heißen mögen, diese kleinen Benebelungen des deutschen Geistes und Gewissens. Möge man mir verzeihn, dass auch ich, bei einem kurzen gewagten Aufenthalt auf sehr infiziertem Gebiete, nicht völlig von der Krankheit verschont blieb und mir, wie alle Welt, bereits Gedanken über Dinge zu machen anfing, die mich nichts angehn: erstes Zeichen der politischen Infektion. Zum Beispiel über die Juden: man höre.“ (JGB 251)

Dass Nietzsche die von Ihnen der heutigen deutschen Kulturprominenz „durchgängig“ (eine m. E. reichlich undifferenzierte Pauschalisierung) attestierte antiemanzipatorische und antiisraelische Haltung anzulasten sei, scheint mir indes eine sehr gewagte These zu sein. Zudem widerspricht es der historischen Gerechtigkeit, für heutige Missstände nicht die heutigen Akteur*innen, sondern die der vorvorvorvorletzten Generation verantwortlich zu machen, denn jede*r entscheidet selbst, wie sie*er mit dem Erbe der Vergangenheit umgeht. Emma Goldman und ich haben die Entscheidung getroffen, den Fokus auf die emanzipatorischen Aspekte in Nietzsches Werk zu richten, während Sie sich entschieden haben, dies als „peinlich schwärmerisch und trivial“ zu qualifizieren …

Kommentarfunktion ist geschlossen.