Eine kontroverse Diskussion über Hans Asperger und den Nationalsozialismus

Von Roland Kaufhold

Der Name des österreichischen Kinderarztes und Heilpädagogen Hans Asperger (1906-1980) ist in medizinischen und sonderpädagogischen Berufsfeldern sehr bekannt und mit der Klassifikation des Autismus verbunden. Aspergers Ruf galt über Jahrzehnte als untadelig. In den letzten Jahren hat vor allem der Wiener Medizinhistoriker Herwig Czech zahlreiche kritische Studien über Aspergers Involvierungen und Identifizierungen während der Zeit des Nationalsozialismus vorgelegt, die große Zweifel an der „heroischen“, untadeligen fachlichen Position Aspergers geweckt haben. Nun hat der Autor seine Studien zu einem Buch zusammen geführt.

Hans Asperger machte in Wien sein Abitur und studierte dort auch Medizin. Ab 1931 arbeitete er an der Wiener Kinderklinik und habilitierte 1943 mit einer Schrift, in welcher der Begriff des „Asperger-Syndroms“ wohl erstmals verwendet wurde. In der Fachliteratur der Nachkriegszeit wurde dieser Begriff schrittweise mit seinem Namen verbunden. Mit seiner Promotion hatte Asperger in Wien auch eine Dozentur für Kinderheilkunde inne.

Nach dem Ende der Nazizeit – diese und Aspergers Involvierung in diese steht im Zentrum der vom Medizinhistorikers Herwig Czech bemerkenswert solide recherchierten Studie über Hans Asperger und der Nationalsozialismus – setzte Asperger seine Karriere nahtlos fort.

In nahezu allen Berufsfeldern hat es ab den frühen 1970er Jahren eine kritische Reflektion über die Tätigkeiten und Prägungen ihrer während des Nationalsozialismus geprägten Vorbilder, Lehrer und Vorgesetzten gegeben. Auch durchaus nicht wenige der dezidiert „kritischen“, linken Standesvertreter erwiesen sich nach ersten Recherchen recht bald als treue Parteigänger in der Zeit des Nationalsozialismus. Erwähnt seien die Auseinandersetzungen über die Rolle des österreichischen Psychoanalytikers Igor A. Caruso am „Spiegelgrund“ (Hofstadler 2010, List 2008).

Die Jugendanstalt „Spiegelgrund“ führt unmittelbar zu Czechs Studie über Hans Asperger. Asperger, der bereits Anfang der 1940er Jahren renommiert war, gehörte einer wissenschaftlichen Kommission an, die über 200 „behinderte“ Kinder Beurteilungen abgeben sollte. 35 von ihnen wurden als „aussichtslose Fälle“ kategorisiert und wenig später ermordet.

Der Medizinhistoriker Czech, der seit bald 20 Jahren über Asperger publiziert hat, vermag den auch nach Aspergers Tod anhaltenden Idealisierungen vor allem durch medizinische Kreise nicht zuzustimmen. Asperger selbst hat im höheren Alter vereinzelt zu seiner Rolle im Nationalsozialismus Stellung bezogen und sich selbst hierbei, wenig überraschend, einen „Persilschein“ ausgestellt. Diese Beurteilungen wurden auch von ihm nahestehenden Kollegen geteilt und publizistisch verbreitet, was sich über Jahrzehnte in der Sekundärliteratur niederschlug.

Czech hingegen kommt in seiner sorgfältigen Studie zu dem Ergebnis, dass es Asperger in der Nazizeit gelang, trotz seiner scheinbaren politischen und ideologischen Distanz zum NS-Regime seine Karriere voranzutreiben. Ermöglicht worden sei dies vor allem durch Aspergers „politische Zugeständnisse an die NS-Ideologie.“ (S. 24)

In der Sekundärliteratur zu Asperger wird bis heute, gespeist auch durch vereinzelte autobiografischen Interviews und Stellungnahmen Aspergers, die Einschätzung vertreten, dass Asperger diese nur schwer verständlichen autistischen Kinder und Jugendlichen „eindeutig am Herzen“ gelegen hätten (S. 24).

Frühe katholische Prägungen

Der Autor geht bei seiner kritischen Analyse zeitlich chronologisch vor: Asperger orientierte sich vor 1938 beim katholischen „Bund“, der sich als entschieden christlich und katholisch verstand und in dem ab den 1930er Jahren Mitglieder von NSDAP-Organisationen Einfluss gewannen. Im Kapitel zum politischen Werdegang Aspergers nach 1938 stellt der Autor Selbstbeschreibungen Aspergers – etwa bei dessen Antrittsbesuch als Vorstand der Wiener Universitätsklinik im Jahr 1962 – in Frage, dieser habe sich widerständig gegen die nationalsozialistischen Behörden verhalten und sei sogar selbst durch die NS-Behörden wegen seiner Lehrinhalte bedroht gewesen. NS-Behörden hätten Asperger in Gutachten als charakterlich „einwandfrei“ beurteilt. Es sei „auch in politischer Hinsicht nichts Nachteiliges“ zu berichten (S. 38) hieß es unisono in der Fachliteratur über ihn.

In einer NSDAP-Akte, die sich mit Aspergers früherer katholischer Orientierung auseinander setzte, wurde betont, dass Aspergers Grundansichten „in Fragen der Rassen- und Sterilisationsgesetzgebung (…) mit den nationalsozialistischen Ideen konform“ gingen. Auch charakterlich und politisch gelte er als „politisch einwandfrei“. (S. 54)

Der Autor analysiert Aspergers Schriften und deren Beziehung zur „Rassenhygiene“. Bis 1938 waren 220.000 Menschen auf Grundlage dieser Ideologie zwangssterilisiert worden (vgl. NDR 2024; in dem Beitrag wird von 200.000 Zwangssterilisierten gesprochen).

Aspergers damalige Schriften seien auch in ihrer euphemistischen Sprache eindeutig daran orientiert gewesen, nicht im Widerspruch zu der NS-Medizin zu stehen, etwa als er 1939 schrieb: „Im neuen Deutschland haben wir Ärzte zu unseren alten eine Fülle neuer Pflichten übernommen.“ Man habe die Verpflichtung, nicht nur den „einzelnen Kranken“ zu helfen, sondern auch die „hohe Verpflichtung, für die Gesundheit des Volkes zu sorgen.“ Insofern müsse man als Mediziner „auch aus hoher Verantwortung Einschnitte im Volkskörper machen.“ (S. 66) Aspergers Pathos in der Sprache entsprach dem Pathos des radikal antisemitischen Verfolgungseifers insbesondere gegen Juden.

Aspergers medizinischer, flexibler Ansatz sei „nicht nur mit brutalen Maßnahmen wie der Zwangssterilisation vereinbar“ (S. 67) sondern auch mit dem von der Hitlerjugend verbreiteten Verständnis von Pädagogik und Führung einschließlich der vorherrschenden Strömung einer „nazifizierten Heilpädagogik“ (S. 67).

Kein Zweifel an seiner politischen Zuverlässigkeit

Der Autor geht in seinem Quellenstudium sehr differenziert vor. Das Narrativ eines vorgeblichen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, so wie er in der Asperger-Rezeption vorherrsche, sei nicht haltbar. Auch im Zuge von Beförderungen wurde Asperger mehrfach überprüft, ohne dass Zweifel an seiner politischen Zuverlässigkeit aufgetaucht seien.

Aspergers gutachterliche Tätigkeit am „Spiegelgrund“ wird von Czech sehr kritisch beurteilt. Eine vergleichbare „frühe“ Kritik an Aspergers Tätigkeit am „Spiegelgrund“, war bereits 2006 von Häupl sowie 2018 in einer SWR-Sendung von Hans Rubinich zusammengetragen worden.

Asperger habe es in seinen Schriften vorgezogen, sich zu der Ermordung von behinderten Kindern „nicht zu äußern“ (S. 75). Seine seinerzeitigen Schriften und Appelle hätten ihn „nicht außerhalb des Mainstreams der Heilpädagogik und der sich etablierenden Disziplin der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Nationalsozialismus“ gestellt. (S. 79) Der Ausschluss von jüdischen Ärzten erweiterte die beruflichen Möglichkeiten Aspergers. In zumindest sieben Fällen habe Aspergers Station nachweislich eine Korrespondenz mit der Abteilung „Erb- und Rassenpflege“ des Gesundheitsamtes geführt, „in vier Fällen persönlich von Asperger unterschrieben.“ (S. 81) In einem Fall legten Dokumente nahe, dass Asperger einen Patienten vor möglicher Verfolgung geschützt habe.

Asperger scheine zur Kooperation mit NS-Behörden zumindest solange bereit gewesen zu sein, solange er „nicht die direkte Verantwortung für die Konsequenzen übernehmen musste.“ (S. 84)

Czechs Analyse zum „Spiegelgrund“ – dessen Lektüre dem Rezensenten schwer fiel – erinnert an mehrere Kinder, die am „Spiegelgrund“ starben. Als medizinischer Berater des Wiener Sonderschulsystems war Asperger Teil einer Kommission, die für die Verschickung von stark behinderten Kindern zum „Spiegelgrund“ zuständig war. Asperger erscheine als prominentes Mitglied dieser Kommission „als ein gut funktionierendes Rädchen in einer tödlichen Maschinerie.“ (S. 101) Die letzte Verantwortung für die Tötung dieser Kinder falle auf den Leiter der Gugginger Klinik. Dennoch hätten die Behörden darauf vertraut, „dass Asperger sein Fachwissen für die Selektion von Kindern für die Ermordung zur Verfügung stellen würde.“ (ebd.)

Karriere nach 1945

Aspergers bruchlos fortgesetzte medizinische Karriere in Österreich nach 1945 wird nachgezeichnet. Aspergers vereinzelten öffentlichen Äußerungen zum Nationalsozialismus werden dargeboten. So sagte er 1974 in einem Interview: „Ich war im Krieg, ich war in Kroatien im Partisanenkrieg eingesetzt. Ich möchte auch keines dieser Erlebnisse missen. Es ist gut, dass ein Mann weiß, wie er sich in Lebensgefahr, wenn die Kugeln pfeifen, benimmt. Und es ist auch ein Feld der Bewährung. Und auch ein Feld, wo man für andere zu sorgen hat.“ (S. 113)

Äußerungen über das nationalsozialistische Vernichtungsprogramm habe Asperger nahezu immer vermieden. Als seine Hauptgegner habe er die Psychoanalyse und verwandte Theorien gesehen. Als äußerst kritisch betrachtet der Verfasser Aspergers Äußerungen über den sexuellen Missbrauch von Kindern, in denen er eine Kontinuität zwischen dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit sieht. Die Existenz von kriegsbedingten Traumata habe Asperger ausgeschlossen und solches Leiden vor allem auf „einen angeborenen konstitutionellen Defekte“ zurückgeführt“ (S. 118). Czechs Schlussfolgerungen fallen sehr kritisch aus: Aspergers Haltung zu Jüdinnen und Juden sowie zum Judentum erscheine „unklar“ (S. 123) bzw. „voller Ambivalenz“ (S. 62). Sein Beitritt zu diversen NS-Organisationen habe seine politische Konformität zum Ausdruck gebracht. Seine Gutachten über zwei Kinder, die als „hoffnungslose Fälle“ von geistiger Behinderung erschienen, legten nahe, dass er unter den gegebenen Fällen die Tötung von Kindern „als letztes Mittel zu akzeptieren“ bereit war (S. 125). Seine gutachterliche Nebentätigkeit beim Wiener Gesundheitsamt habe er 1940 freiwillig übernommen, obwohl dies keineswegs verpflichtend gewesen sei.

Die Gesamteinschätzung von Aspergers Platz in der Geschichte der Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik müsse über den Fokus seiner eigenen Arbeit hinaus gehen, so der Autor. Aspergers Beiträge zur Autismusforschung sollten nicht durch seine „problematische Rolle im Nationalsozialismus als wissenschaftlich grundsätzlich kompromittiert“ betrachtet werden. (S. 127)

In den vergangenen Jahren habe es in der Fachdiskussion über Asperger den nachdrücklichen Versuch gegeben, Aspergers NS-Verstrickungen in Abrede zu stellen und dessen vorhergehenden Heroisierungen fortzusetzen. Diese Bemühungen seien vor allem aus den Reihen ehemaliger Kolleginnen und Weggefährten erfolgt.

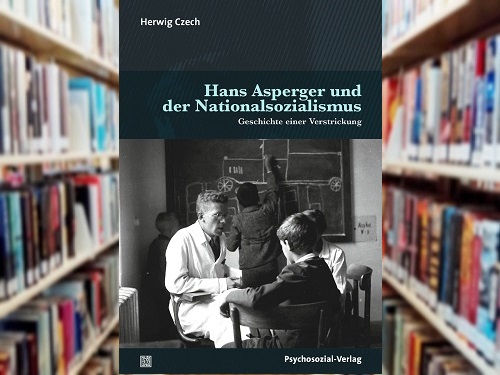

Herwig Czech: Hans Asperger und der Nationalsozialismus. Geschichte einer Verstrickung, Psychosozial-Verlag 2024, 160 S., 19,90 Euro, Bestellen?

Literatur

Häupl, W. (2006): Die ermordeten Kinder vom Spiegelgrund: Gedenkdokumentation für die Opfer der NS-Kindereuthanasie in Wien. Wien: Böhlau.

Hofstadler, B. (2010): Literatur zur Igor Caruso Debatte, in: Psychalpha: https://www.psyalpha.net/de/literatur-zur-igor-caruso-debatte

Kaufhold, R. & G. Hristeva (2021): »Das Leben ist aus. Abrechnung halten!« Eine Erinnerung an vertriebene Psychoanalytiker unter besonderer Berücksichtigung von Wilhelm Reichs epochemachenden Faschismus-Analysen. In. Psychoanalyse im Widerspruch, H. 66/2021 (Gießen: Psychosozial Verlag), S. 7 – 66. https://psychosozial-verlag.de/programm/4000/4200/8357-detail

List, E. (2008): „Warum nicht in Kischniew?“ – Zu einem autobiographischen Tondokument Igor Carusos. Zeitschrift für psychoanalytische Theorie und Praxis 23 Jg., Heft 1/2, 117-141.

Danke für den Beitrag. Ich werde ihn aufnehmen und zitieren.

Kommentarfunktion ist geschlossen.