Die Münchner Wohnen und Public History im Kulturreferat der Landeshauptstadt München setzen schon zum dritten Mal gemeinsam ein wichtiges erinnerungskulturelles Projekt um. Elf Auszubildende der Münchner Wohnen haben unter fachlicher Anleitung bisher unbeleuchtete Lebenswege von Menschen erforscht, die in Wohnungen der GEWOFAG und GWG (heute: Münchner Wohnen) in Sendling lebten. Darunter ist Karl Simon, der wegen Epilepsie im Alter von 16 Jahren Opfer der sogenannten NS-Euthanasie wurde. Betty Landauer, Lisette Lilie und Dr. Julian Marcuse wurden als Jüdinnen und Juden verfolgt und ermordet.

Am kommenden Dienstag, 8. Juli 2025, findet zu ihren Ehren eine Gedenkveranstaltung in der Kraelerstraße 16 statt. Teilnehmen werden unter anderem Stadträtin Heike Kainz in Vertretung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt München und Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Im Anschluss werden an den nahegelegenen früheren Wohnorten Erinnerungszeichen angebracht.

Karl Simon wurde 1925 geboren und lebte mit seiner Familie in einer GEWOFAG-Siedlung in der Kraelerstraße 6. Er litt seit dem dritten Lebensjahr an epileptischen Anfällen. Im Mai 1942 wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar eingewiesen. Am 8. August 1942 starb er dort im Alter von 16 Jahren. Angesichts des rapiden körperlichen Abbaus – er verlor in kurzer Zeit vier Kilogramm Gewicht – kann von gezielter Mangelverpflegung durch das Anstaltspersonal ausgegangen werden. Ob sein Tod gezielt mit Medikamenten herbeigeführt wurde, bleibt ungeklärt.

Betty Landauer, geboren 1889, lebte bei ihrer Schwester in der Maronstraße 5. Ab 1938 kündigte die GEWOFAG ihren jüdischen Mieterinnen und Mietern, Betty Landauer musste in ein jüdisches Altenheim umziehen. Am 20. November 1941 deportierte die Gestapo sie mit rund 1.000 weiteren Jüdinnen und Juden von München nach Kaunas in Litauen. Am 25. November 1941 wurde Betty Landauer von der SS erschossen. Ihren Besitz zog der deutsche Staat ein. Nach den Jahren der Verfolgung war ihr kaum etwas geblieben.

Die Auszubildenden konnten bei ihrer Arbeit diese und viele weitere biographische Details ermitteln, auch zu dem gesellschaftlich engagierten Arzt Dr. Julian Marcuse (1862 – 1942) und der Angestellten Lisette Lilie (1868 – 1942). Zu Projektbeginn waren nur wenige Informationen wie die Namen, Geburts- und Sterbedaten oder der Beruf bekannt. Betreut von der Historikerin Dr. Christiane Fritsche erschlossen die Auszubildenden die vier Biographien anhand von Quellen aus verschiedenen Archiven.

Programm am Dienstag, 8. Juli 2025

16 Uhr

Gedenkveranstaltung

Kraelerstraße 16, Innenhof

Stadträtin Heike Kainz in Vertretung des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt München

Christian Müller, Geschäftsführer der Münchner Wohnen

Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Dr. Andreas Simon, Angehöriger von Karl Simon

Tamim Popal, Verantwortlicher für Personalentwicklung und Diversity bei der Münchner Wohnen

Leon Fuhrmann, Auszubildender der Münchner Wohnen

Markus Lutz, Vorsitzender Bezirksausschuss 6 – Sendling

ca. 17 Uhr

Anbringung der Erinnerungszeichen an den ehemaligen Wohnorten

Hier verlesen die Auszubildenden die Biographien.

Kraelerstraße 16 (Lisette Lilie)

Kraelerstraße 6 (Karl Simon)

Maronstraße 5 (Betty Landauer)

Pfeuferstraße 20 (Dr. Julian Marcuse)

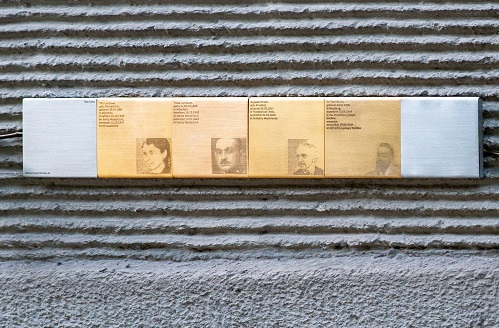

Zu den Erinnerungszeichen: Erinnerungszeichen werden seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Erinnerungszeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und – falls vorhanden – ein Bild.

Weitere Informationen: www.erinnerungszeichen.de