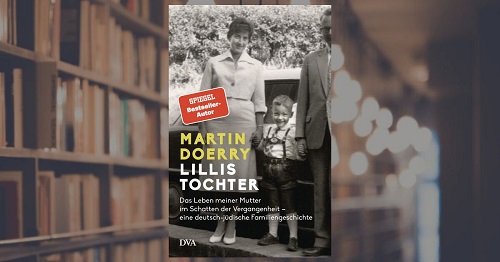

„Bilder meiner Mutter beherrschen meine frühen Erinnerungen“, schreibt der frühere Spiegel-Journalist Martin Doerry in seinem neuen Buch. Der 1955 Geborene hatte 2001 eine journalistische Rekonstruktion des Lebens seiner jüdischen Großmutter Lilli Jahn – „Mein verwundetes Herz“. Das Leben der Lilli Jahn 1900 – 1904 – veröffentlicht. Diese war 1944 von den Deutschen in Auschwitz ermordet worden. Das Buch fand eine breite Rezeption.

Von Roland Kaufhold

Seine öffentliche Spurensuche hatte auch innerfamiliär Auswirkungen: Seine 1929 geborene Mutter Ilse, Tochter Lilli Jahns, hatte erstmals die Kraft gefunden, ihre eigene, überlebensnotwendige innere Verdrängungsfähigkeit – das Wissen über die Umstände der Ermordung ihrer Mutter durch die Deutschen und die Schäden, die dies alles in ihr hinterlassen hatte– seelisch aufzulockern: Sie, die bisher hatte schweigen müssen, trat nun gemeinsam mit ihrem Sohn Martin Doerry öffentlich bei Buchvorstellungen auf und erzählte über das grausame Schicksal ihrer Mutter. Im Land der Täter lebend hatte sie sich in den Jahrzehnten zuvor mit den Schweige-Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft arrangieren müssen, um überhaupt und irgendwie in Deutschland leben zu können.

2015 verstarb Ilse Doerry. Ihr Sohn fand Hunderte von Briefen und Fotos aus seiner Familie. Nun hat er hieraus ein eindrückliches Buch über seine Mutter und deren Verfolgungserfahrungen gemacht.

Was real, was fantasiert ist, dessen war sich der Autor nie ganz sicher. Doerry beschreibt ein Foto aus dem Jahr 1961, da war er selbst sechs und seine Mutter 32. Er schildert seine ambivalenten Gefühle, vagen Erinnerungen an seine Kinderzeit: Seine Mutter, „still und beobachtend“ (S. 14), Teil einer jüdischen Familie mit fünf Kindern. Nie hatte sie innerfamiliär über ihre Kindheit in Nazideutschland zu erzählen vermocht. Vor allem nicht über ihre eigene Mutter Lilli. Sie schwieg, wurde immer wieder und mit zunehmendem Alter verstärkt schwer depressiv.

Die neue Nazifamilie

Hinzu kam: Die Familie ihres Ehemannes, vor allem dessen Vater, war innerlich und zum Teil auch bekennend ein Nazi: „Ich wusste nichts von dem Schweigepakt zwischen ihr, der „Halbjüdin“, und meinem Großvater, dem Antisemiten und überzeugten Nationalsozialisten. Ich spürte nur, dass sie das alles mit stoischem Gleichmut ertrug.“ (S. 14)

Seine Mutter vermochte Nähe zu ihren beiden Kindern – die Schwester des Autors sollte später nach Israel gehen und sich orthodoxen Lebenskreisen anschließen – nicht zuzulassen. Erst als der Autor erwachsen war und insbesondere nach Erscheinen seiner Biografie über Großmutter Lili im Jahr 2002 sollte sich dies ändern: „Mir schrieb sie nun viele Briefe und Karten, wir sprachen und telefonierten regelmäßig miteinander.“ (S. 15)

Seine jüdische Mutter, betont der Autor, stehe für die Biografie Tausender in Deutschland. Sie wäre vielleicht bereit gewesen, über ihre ermordete Mutter, über Auschwitz zu sprechen, wenn sie danach gefragt worden wäre. Dies geschah jedoch nie. Der Psychoanalytiker Ernst Federn, der sieben Jahre Dachau und Buchenwald überlebte, hatte vergleichbare Erfahrungen gemacht: Er hätte sehr gerne über Dachau und Buchenwald gesprochen, aber selbst seine psychoanalytischen Kollegen sprachen ihn nie auf seinen siebenjährigen Überlebenskampf an (Kaufhold 2014).

Detailreich beschreibt der Autor die Erfahrungen der schrittweisen Ausstoßung, die seine Großeltern und seine Mutter über Jahrzehnte erlebten. Bereits als Kind im nordhessischen Immenhausen verstand seine Mutter, dass sie alles vermeiden musste, um als jüdisches Kind aufzufallen. Als Zweitälteste von fünf Kindern – dem 1927 geborenen Gerhard folgten 1929 Ilse, 1930 Johanna, 1933 Eva und 1940 Dorle – spürte sie spätestens nach der Wahl Hitlers zum Reichskanzler ihre existentielle Gefährdung. Sie erlebte, wie im Buch eindrücklich beschrieben wird, immer neue Maßnahmen der Ausstoßung als jüdisches Mädchen, vor denen ihre Eltern die Kinder nicht zu schützen vermochten: Die Einstufung als „Mischlinge I. Grades“, die Abwendung von Spielkameraden; am kränkendsten jedoch waren die Schikanierungen durch Lehrer: „Bei Ilschen“, notierte ihre Mutter Lilli im August 1938, „tauchen in der Schule jetzt doch die von mir befürchteten Kränkungen und Zurückweisungen auf.“ (S. 28)

Zwei jüdischen Familien aus Immenhausen gelang die Emigration nach Palästina, die Familie Jahn – der Vater war nicht jüdisch – jedoch musste bleiben. Der sich steigernde Druck der Gesellschaft auf ihren Vater, sich von seiner jüdischen Frau zu trennen, blieb nicht folgenlos: Am 8.10.1942 ließ er sich scheiden und heiratete neu. Lilli blieb vorerst weiter im Haus wohnen. Sie ist nun die einzige Jüdin in ihrer Stadt.

Ilse und ihre Geschwister erlebten, wie ihre Mutter rassistisch beleidigt wurde. Ab 1939 musste sie den Zusatznamen Sara tragen, dufte auch keine Konzerte mehr besuchen. Damals schreibt Lilli an eine Freundin: „Jeder Tag bringt neue Verordnungen und Änderungen, und man lebt, wie wohl jeder heute, von einem Tag zum anderen in ununterbrochener Spannung. Und noch viel schmerzlicher als sonst empfinden wir unsere vollkommene Abgeschlossenheit.“ (S. 36)

Der Suizid des Patenonkels Josef

Ilses 1867 geborener Patenonkel Josef nahm sich 1940 nach einer endlosen Kette von Diskriminierungen das Leben. Zwei, drei Jahre später wird der Großteil seiner Familie in Theresienstadt ermordet.

1943 zog Lilli mit den Kindern nach Kassel, es folgten Hausdurchsuchungen der Gestapo: „Sie schlenderten durch die Zimmer, öffneten Schränke und Schubladen, griffen sich dies und das.“ (S. 58) Im August 1943 wurde sie von der Gestapo vorgeladen, verhaftet und kam in ein Arbeitserziehungslager: Auf dem provisorischen Klingelschild hatte sie den Zwangsvornahem „Sara“ noch nicht notiert. All dies erleben die fünf Geschwister mit, sprachlos, ohnmächtig. Die 14-jährige Ilse, die nun selbst in die Rolle einer Mutter für ihre kleineren Schwestern, vor allem für die erst dreijährige Dorle, geworfen wird, reagierte hierauf jedoch nicht mit Resignation. Sie kämpft, muss nun selbst eine Mutterrolle übernehmen. Brieflich vermag sie den Kontakt zu ihrer Mutter aufrecht zu erhalten, einmal pro Monat darf diese ihr schreiben. Am 8.10.1943 schreibt Ilse:

„Mein herzallerliebstes Muttilein! Heute war ein aufregender Tag. Ich bekam zuerst sehr nette Post. Dann gehe ich zur Schule (…) Heute hat es neue Karten gegeben. Es gibt sehr viel mehr Weißbrot. Dann gibt es Öl und Speck statt Butter. Die Kleinen bekommen anstatt etwas Butter Margarine.“ (S. 65)

Je länger die Situation der absoluten Überforderung von Ilse andauerte, desto verzweifelter wurde sie. „Ich halte es oft vor Kummer nicht aus“, schrieb Ilse ihrer Mutter. (S. 71) Und im November 1943: „Immer diese grausame Angst. Ich kann es wirklich nicht mehr ertragen.“ (S. 76) Sie erlebte die Bombenangriffe der Alliierten in Kassel, die sie noch Jahre lang in ihren Albträumen verfolgten.

Vernichtungslager Auschwitz

Verzweifelt hofften die Kinder immer noch, dass ihre Mutter doch wieder frei käme. Im Januar 1944 wurde der Verfolgungsdruck auch auf die Juden aus aufgelösten Mischehen ausgeweitet. Im März 1944 wurde Lilli Jahn in das Vernichtungslager Auschwitz transportiert: „Morgen Abend werden wir dann in Auschwitz sein“, schreibt Lilli an ihre Kinder. Die Mitteilungen über Auschwitz seien „sehr widersprechend.“ (S. 91) Von Auschwitz hatten die Kinder noch nie gehört. Ihre Mutter teilte ihnen noch mit, dass sie von nun an vorerst keine weiteren Briefe mehr schreiben könne: „Und nun lebt alle miteinander nochmals wohl. Wir bleiben unlöslich miteinander verbunden“, endet ihr letzter Brief. (S. 91)

Im Juli 1944 ein Anruf der Gestapo: Ihre Mutter sei in Auschwitz verstorben. Drei Monate später erhalten sie eine Todesurkunde. Erst viele Jahre später erfuhren sie, dass diese Todesurkunden in großen Mengen und nach dem Zufallsprinzip verfasst worden waren.

Der Verfolgungs- und Entwertungsdruck hielt an. Ilses zwei Jahre älterer Bruder Gerhard muss im September 1944 zum Arbeitsdienst, kurz danach wird er als „Halbjude“ als „wehrunwürdig“ kategorisiert, vom Arbeitsdienst ausgeschlossen und steht seitdem unter polizeilicher Aufsicht. Gerhard erreichen Gerüchte, dass nun auch „Mischlinge“ getötet werden sollen. Er versteckt sich mehrere Wochen lang im Wald.

Nach Kriegsende begann ein Kampf um die Sorgerechte der Kinder. Einer Freundin vermag Ilse von Lillis Schicksal zu erzählen, ansonsten muss sie alles in sich behalten und lernen, ihre Vergangenheit und die Verfolgungserlebnisse, die ermordete Mutter radikal zu verdrängen.

Der Bruder und Politiker Gerhard Jahn

Ilses 1927 geborener Bruder Gerhard Jahn – der später ein erfolgreicher SPD-Bundesabgeordneter werden sollte – wurde in der Nachkriegszeit die Rolle als Zeitzeuge aufgenötigt: Er thematisierte als Zeuge gegen angeklagte örtliche Nazis erstmals sein Schicksal als Sohn eines Holocaust-Opfers öffentlich. Später, als Jurist und Politiker, unterließ er, wie im Buch nacherzählt wird, nahezu jeden Verweis auf die Nazizeit. Offenkundig musste er massive Nachteile erwarten. Die Opfer lernten, dass nur Schweigen, Verleugnen, die Akzeptanz der gesellschaftlichen Leugnung und Geschichtsumdeutung ihnen ein Leben in der „Demokratie“ ermöglichte – eine Erfahrung, die für alle Opfergruppen gilt, insbesondere auch für die sogenannten Edelweißpiraten (Finkelgruen 2020, Kaufhold 2020).

Als sich Ilse Jahn 1948 schriftlich um die Zulassung zur Abiturprüfung bewarb, erwähnte sie auch ihre rassistische Verfolgung: „Da meine Mutter Jüdin war, begegnete man mir fast ausschließlich mit Verachtung und Spott. (…) Nach einer kurzen Ruhezeit in Kassel wurde meine Mutter grundlos von der Gestapo verhaftet, und sie kam nach acht Monaten Haft 1944 im KZ Auschwitz um. Nach der Verhaftung meiner Mutter übernahm ich die Pflege für meine vier Geschwister.“ (S. 138) Als Berufswunsch gab sie eine Tätigkeit als Dolmetscherin an.

Birmingham und die Fortsetzung der Verleugnung

Im Oktober 1948 ging Ilse mit ihrer Schwester Dorle nach Birmingham, wo ihre jüdische, aus Köln gebürtige Großmutter Paula und Lillis ein Jahr jüngere Schwester Elsa lebten. Der Wegzug schuf Abstand, auch zu ihren traumatischen Erfahrungen. Zugleich war es ein erlebter Kulturbruch: „Meine Einsamkeit ist mir ein stiller Zufluchtsort“ betitelt Doerry dieses Kapitel. 1952 heiratete sie in Birmingham ihren Ehemann Jürgen.

Um das Leid – bzw. das Leben als Jüdin in den 1950er Jahren – „vollkommen“ zu machen: Der Vater ihres Ehemannes zeigte sich sehr rasch als ein überzeugter Nationalsozialist, was von Jürgen zwar innerlich zurückgewiesen wurde, mit dem sie familiär jedoch leben „mussten“: Der Nazi-Vater blieb ein zentraler Teil der Familie und prophezeite seinem Sohn bei dessen Heirat mit einer Jüdin „lauter kleine schwarzhaarige, jüdisch aussehende Kinder“ (S. 162). Er unternahm brieflich noch einen letzten Versuch, die Heirat zu verhindern: Eine Heirat habe doch den Zweck, Kinder zu bekommen, „und diese Nachkommen willst Du nun mit der Belastung eines Mischlingsdaseins versehen“ (S. 164).

Ihr 16 Jahre älterer Cousin Georg, der jüdisch sozialisiert worden war, ermahnte seine nun wieder in Deutschland lebende Cousine Ilse nachdrücklich, ihre jüdische Herkunft vollständig zu verbergen; alles andere sei „unnötig riskant“ (S. 170). Ein am Vortag erworbenes Exemplar der Jüdischen Allgemeine warf er nach der Lektüre in einen öffentlichen, ihm nicht zuordbaren Papierkorb.

Doerry beschreibt die innerfamiliären Kompromisse zwischen dem Nazi-Schwiegervater und Ilse, um weiterhin eine gemeinsam Familie zu bilden: Sie schwieg, vor allem über ihre in Auschwitz ermordete Mutter, und er vermied zumindest in ihrer Gegenwart weitgehend antisemitische Zuschreibungen. Zehn Jahre nach Ilses Heirat begann er mit der Niederschrift seiner offen geschichtsrevisionistischen Lebenserinnerungen mit dem Schwerpunkt vorgeblicher „Siegerjustiz“ im Nachkriegsdeutschland. Die NSDAP, der er angehört hatte, verteidigte der Gymnasiallehrer auch noch Mitte der 1960er Jahre. Als Ilses Mann die nationalsozialistische Kampfschrift seines Vaters nach dessen Tod las, verfasste er 1997 einen schriftlichen Kommentar zu dessen Auslassungen, die er seinen Geschwistern zuschickte. Die Aufzeichnungen seien „eine Ungeheuerlichkeit, die von mir, seinem ältesten Sohn, verabscheut wird.“ (S. 178) Sein Vater sei „nach dem Krieg noch nationalsozialistischer als vorher schon“, beschied er frei von entschuldigenden Relativierungsbemühungen (S. 179).

Fortdauerndes Verleugnen im Land der Täter

Der 1955 geborene Autor Doerry beschreibt seine eigene Kindheit und die seiner fünf Jahre jüngeren Schwester als „Ein Leben im Land der Täter“ (S. 194). Er übernahm viele von Angst bestimmte Grundhaltungen seiner Mutter, der er nahe stand – obwohl diese für ihren Sohn eine andere, mutigere Grundeinstellung zum Leben erhofft hatte. Immer wieder erlebten sie im Alltag antisemitische Ausfälle, die von seinen Eltern überwiegend verleugnet und verdrängt werden mussten, um überhaupt im Land der Täter überleben zu können. Viele Kollegen seines Vaters, eines Juristen, waren noch vom nationalsozialistischen Geist und dessen Grundhaltungen geprägt, damit identifiziert, was von seinen Eltern wahrgenommen wurde, worüber diese jedoch kaum miteinander sprachen. Ein Interesse an einer Aufklärung von NS-Gewaltverbrechen war schlicht nicht vorhanden – die Biografien von Fritz Bauer (Kaufhold 2013) sowie des liberalen Juristen und FDP-Politikers Prof. Ulrich Klug (Kaufhold 2022), aber auch NS-Prozesse wie der Kölner „Lischka-Prozess“ (Kaufhold 2013) spiegeln dieses Fortleben des Nationalsozialismus auch noch Jahrzehnte später eindrücklich wider (vgl. Kaufhold 2022, Tanzmann 2022).

Als Martin Doerrys Vater als Jurist 1965 einen Karrieresprung machen sollte, fand zeitgleich der Frankfurter Auschwitz-Prozess statt. Seine Mutter, die den Prozess bewusst wahrnahm, war durch die in ihr wachgerufenen Erinnerungen an ihre ermordete Mutter emotional zutiefst aufgewühlt. Ihr Ehemann versuchte ihr beizustehen und wollte lieber auf seine Karriere verzichten: „Die Schilderungen der furchtbaren Zustände riefen die Erinnerungen an das Schicksal ihrer Mutter noch stärker zurück als in der früheren Zeit. Ich erklärte dem Chef, dass ich meine Frau unmöglich länger alleine lassen könne.“ (S. 209)

Als sie wegen der neuen Stelle dann doch nach Celle zogen, wurden sie dort erneut mit dem „Schweigekartell“ (S. 213) konfrontiert: Wer in Celle Mitte der 1960er Jahre auch nur ein einziges Mal versuchte, an die dunklen Naziflecken seiner Nachbarn zu erinnern, wurde unverzüglich gesellschaftlich ausgestoßen. Das wollten und konnten sich Doerrys Eltern nicht zumuten. Der Autor erlebte als Kind diese Gefühle der Ohnmacht und in der Nazizeit verwurzelten Angst, die er innerlich aufnahm, die er jedoch erst Jahrzehnte später im Rückblick entsprechend einzuordnen vermochte.

Seine Mutter Ilse fand nur wenige Freundinnen, denen sie in solchen Situationen tiefer innerlicher Not, von denen sie viele hatte, doch einmal von ihrer Mutter und deren Ermordung zu berichten vermochte: „Das ist meine Mutter, die ist im KZ umgebracht worden“ (S. 217), sagte sie ein einziges Mal zu einer Freundin, der Ehefrau eines Kollegen.

Ilse Doerry baute sich einen kleinen Freundeskreis auf, der ihr half, ihre Isolation und das Schweigen ein wenig aufzubrechen. Als ihr Bruder Gerhard Jahn, der 1966 zu den Mitbegründern der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) gehörte und auch Israel besucht hatte,1969 vom SPD-Bundestagsabgeordneten zum Bundesjustizminister unter Willy Brandt aufstieg, ließ sich ihre jüdische Abstammung nicht mehr vollständig verheimlichen. Die Zeitungen berichteten gelegentlich hierüber. Der Sozialdemokrat Gerhard Jahn versuchte sich durch eine Strategie der Anpassung, der Verleugnung und der Überkorrektheit zu schützen, was in vergleichbarer Weise für Brandt gelten dürfte. „An seine Strategie der Beschweigens der Geschichte seiner Mutter hielt er (…) bis zu seinem Lebensende fest.“ (S. 237) Erst als der Autor Doerry 2002 die Biografie von Gerhards Mutter Lilli Jahn veröffentlichte, erfuhren viele sozialdemokratischen Weggefährten von seinem jüdischen Hintergrund.

Depressionen, Schlafmittel und Israel

Ilse Doerry und ihr Mann fühlten sich zunehmend bedroht durch Nachfragen zu ihrer Familiengeschichte. Sie versuchten, ihre Ängste durch Schlafmittel zu ertragen und blieben bis zu ihrem Lebensende davon abhängig.

Bei Ilse stellten sich in den 1970er Jahren immer stärker Gefühle tiefster Depression ein. Die Last der verborgenen Vergangenheit war zu mächtig. Diese versuchte sie durch einen regen Briefwechsel auch an ihren Sohn zu bekämpfen; aber auch hier umging sie das Schicksal ihrer Mutter. Als die jüngere Schwester des Autors, Beate, Mitte der 1970er Jahre Israel besuchte, Alijah machte und dann aus Überzeugung Israelin und orthodoxe Jüdin wurde – „Israel ist für mich kein Exil, sondern ein frei gewähltes, geliebtes Land“ schrieb sie ihrem Bruder (S. 252), gewiss auch aus Verbundenheit zu dem verheimlichten Schicksal ihrer Großmutter –, erkannte auch Ilse dies als eine Chance. Immer wieder besuchte sie ihre Tochter in Israel, fühlte sich dort sehr glücklich. Vorbewusst vermochte sie diese Gefühle auch auf sich selbst und ihre Strategie des Verschweigens zu übertragen: „Als ich in Tel Aviv aus dem Flugzeug stieg, schoss mir der Gedanke durch den Kopf: Hier sind alle Menschen Juden. Endlich bist du wie alle anderen“ (S. 247), erzählte sie einmal.

Schwere Phasen der Depression verbanden sich mit Versuchen, Freundschaften aufrecht zu halten, mit Israelbesuchen sowie der Lektüre von Autoren mit jüdischem Hintergrund. Als Ilse Mitte der 1980er Jahre erstmals die zahlreichen Briefe ihrer Mutter an sie, die sie über Jahrzehnte in einem Karton verborgen gehalten hatte, erwähnte und ein Historiker sich dafür interessierte, brachen alte Wunden in noch stärkerem Maße als bisher in ihr auf. Der gegenläufige innere Zwang zum Verleugnen wurde noch stärker. Selbst als Mitte der 1990er Jahre in Immenhausen eine Straße nach ihrer ermordeten Mutter benannt wurde, verheimlichte sie dies vor ihrer Familie.

Ihr seelisches Leiden nahm zu. Doerry verweist in diesem Zusammenhang auf eine Studie des niederländischen Psychoanalytikers Niederland zu den Folgen nationalsozialistischer Verfolgung, zum Survivor Syndrom/ Überlebenden Syndrom, wonach das psychische Leiden der Opfer keineswegs im Laufe der Jahrzehnte abnehmen würde. Er ist sich sicher: Wenn seine Mutter dessen Werke gelesen hätte, wäre sie „auch ihrem eigenen Schicksal begegnet.“ (S. 281)

Am Ende des eindrücklichen Buches beschreibt der Autor, wie es seiner Mutter im Alter gelingt, öffentlich die Verfolgung und Ermordung ihrer Mutter zu benennen – und parallel hierzu seelisch zu wachsen: Als sich im Nachlass ihres 1998 verstorbenen Bruders Gerhard 250 Briefe fanden, erhielt Martin Doerry die Erlaubnis, hieraus ein Buch über seine Großmutter Lilli zu machen, das 2002 erschien. Nun war seine inzwischen über 70jährige Mutter bereit, mit ihm über ihre ermordete Mutter zu sprechen: „Zwei Jahre lang sprachen meine Mutter und ich in unseren sonntäglichen Telefonaten fast nur noch über Lillis Schicksal.“ (S. 283). Das gemeinsame Erinnern in Zeiten, in denen die Tätergeneration nicht mehr konkret drohen konnte, hatte seinen Schrecken verloren. Der Schmerz über das Verlorene war weiter da, vermochte nun aber dennoch, die gemeinsame Erinnerung zu verlebendigen. Als sein Buch „Mein verwundetes Herz“ 2002 erschien war seine Mutter bereit, nun auch selbst öffentlich hierüber zu sprechen. Zwei Jahrzehnte zuvor wäre dies noch völlig unmöglich gewesen. Buchbesprechungen etwa von der Auschwitz-Überlebenden Cordelia Edvardson waren für Sohn und Mutter eine außerordentliche Ermutigung: „Das öffentliche Interesse an Lillis Schicksal hatte das Leben meiner Mutter verändert“ (S. 289). Angriffe konservativer Publizisten auf die Glaubwürdigkeit ihrer Erinnerungen und obszöne Versuche, das Leiden der jüdischen Opfer mit denen der Tätergeneration geschichtsrevisionistisch auf eine Stufe zu stellen, bedrohten jedoch weiterhin ihr mühsam errungenes seelisches Gleichgewicht. In einem gemeinsamen Brief protestierten Lillis inzwischen betagte Kinder öffentlich hiergegen: „Wir können es nicht fassen, dass Löw gegenwärtig ohne Skrupel behauptet, ein Großteil der Deutschen hätte ebenso unter dem Antisemitismus gelitten“ (S. 297). Nun hatten sie die Kraft, gemeinsam auf den Wert ihres jüdischen Schicksals im Land der Täter zu insistieren. Lilli Jahn absolvierte gut 50 Lesungen aus dem Buch über ihre Mutter, erst im Alter von 80 Jahren lehnte sie weitere Anfragen ab. Die Dämonen der Vergangenheit spukten bis zum Tode in ihr sowie in ihrem Ehemann. Als sie 2015 verstarb, formulierte ihr Ehemann in der Todesanzeige: „In ihren Träumen sah sie die Tränen ihrer in Auschwitz ermordeten Mutter Lilli.“ (S. 303)

Als Martin Doerrys bewegendes und ermutigendes Buch erschien, starb auch sein Vater.

Martin Doerry (2023): Lillis Tochter. Das Leben meiner Mutter im Schatten der Vergangenheit – eine deutsch-jüdische Familiengeschichte. Deutsche Verlags-Anstalt. 320 S., 24 Euro, Bestellen?

Literatur

Finkelgruen, P. (2020): „Soweit er Jude war…“. Moritat von der Bewältigung des Widerstandes – die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944. Mit einem Vorwort von Gerhart Baum. Herausgegeben von R. Kaufhold, A. Livnat und N. Englhart, BoD

Kaufhold, R. (2013): „Ich erinnere mich an diesen Deutschen ganz genau.“ Kurt Lischka, haGalil, 29.5.2013: https://buecher.hagalil.com/2013/05/lischka-prozess/

Kaufhold, R. (Hg., 2014): Ernst Federn. Versuche zur Psychologie des nationalsozialistischen Terrors. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Kaufhold (2020): Die „Kölner Kontroverse“? Bücher über die Edelweißpiraten. Eine Chronologie. In S. 217-342, in: Finkelgruen (2020), S. 217-342. Internet: https://www.hagalil.com/2019/09/edelweisspiraten-kontroverse/

Kaufhold, R. (2022): Vom Kurt Lischka oder: Vom „Ende der Gemütlichkeit“. Zu Jens Tanzmanns Studie „Vom Beate-Klarsfeld- zum Lischka-Prozess“, haGalil, 13.4.2022: https://www.hagalil.com/2022/04/lischka/

Niederland, W. G. (1980): Folgen der Verfolgung: Das Überlebenden-Syndrom Seelenmord. Frankfurt/M.

Tanzmann, J. (2013/2022): „Es geht uns heute darum, die zu verurteilen, die für die Deportationen verantwortlich waren.“ Die Aktionen der Klarsfelds und der Fils et Filles des Deportés Juifs de France (F.F.D.J.F.) im Kontext des „Lischka-Prozesses“ und ihre mediale Rezeption. In: Klein, A. (Hg., 2013) unter Mitarbeit von Judith Weißhaar: „Der Lischka Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte“, Berlin, Metropol-Verlag, S. 191-202, Internet: https://www.hagalil.com/2022/04/klarfelds-lischka/