Der letzte Teil von Peter Finkelgruens Buch über die Kölner Edelweisspiraten…

TEIL 14: „Und er hat dafür mit dem Leben bezahlt“

„Soweit er Jude war…“

Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944…

Von Peter Finkelgruen

Bei dem Gespräch, mit Toni Fleischhauer erfuhr ich, daß es eine frühere Angehörige der Kriminalpolizei gegeben hatte, die ihm und auch anderen Illegalen damals geholfen hat. Mit ihr, einer mittlerweile ja auch schon recht alten Dame, sei es allerdings äußerst schwer, Kontakt aufzunehmen. Schließlich aber gelang es mir doch, Verbindung zu dieser ehemaligen Beamtin der Kölner Kriminalpolizei aufzunehmen. Diese bestätigte mir, was aus den vorliegenden Dokumenten schon hervorging, nämlich, daß die Gestapo keinesfalls für die Bekämpfung von Kriminalität zuständig gewesen sei. Allerdings, so die doch wohl fachkundige ehemalige Kripofrau, hätte es gelegentlich vorkommen können, daß die Gestapo bei der Verfolgung von politischen Delikten auf kriminelle Taten gestoßen sei, die dann im Rahmen der politischen Ermittlungen der Gestapo „mitverarbeitet“ wurden. Zwischen der Gestapo und der Kripo gab es in Köln eine absolute Trennung, personell und auch räumlich. Sie selbst sei beispielsweise nie im EL-DE Haus[1] gewesen. Ganz wichtig war für mich die Feststellung, man sei nicht gegen den eigenen Willen von der Kripo zur Gestapo versetzt worden. Im Gegenteil, so diese Zeitzeugin, die Angehörigen der Gestapo in Köln wären meistens nicht aus Köln, sondern – aus gutem Grund – aus anderen Orten gekommen. Es sei absolut unglaubwürdig, erklärte sie, wenn ein ehemaliger Gestapobeamter nach dem Krieg erklären würde, er sei zur Bekämpfung der Kriminalität abgeordnet oder gar zuständig gewesen.

„Zunächst ist zu bedenken, daß in den letzten Kriegsjahren die Angehörigen der Kriminalpolizei teilweise automatisch in die Gestapo übergeleitet wurden; weiter hin dürfte auch feststehen, daß zu dieser Zeit die Gestapo nicht nur politische Delikte verfolgt hat” – so der Originalton des Wiedergutmachungsdezernenten in seinem Vermerk. Vielleicht hätte er sich bei ehemaligen Angehörigen der Kriminalpolizei sachkundig machen sollen, ehe er seine Behörde auf Feststellungen festlegte, die doch wohl eher nach Entschuldigungen für die Aktivitäten der Gestapo klingen. Auffällig ist allerdings, daß der Wiedergutmachungsdezernent davon spricht, daß „in den letzten Kriegsjahren“ Angehörige der Kripo zur Gestapo gekommen seien. Damit erweckt er den Eindruck, als gelte diese Behauptung für die Gestapozeugen, auf die sich seine Behörde beruft. Nun war aber der Zeuge Hoegen von Anfang an bei der Gestapo, der Zeuge Hirschfeldt seit 1937 und der Zeuge Schiffer seit 1942. Die Frage, warum Dr. Dette diesen falschen Eindruck erweckt hat, ist offen. Genauso offen wie die Frage, warum er aus den verfügbaren Unterlagen alle Punkte herausdestilliert, die die Ermordeten als Kriminelle erscheinen lassen, aber gleichzeitig alle Beweise, die in seinem Besitz sind und das Gegenteil belegen, unterschlagen hat.

Eine weitere Zeitzeugin: Frau B.

Im Sommer 1980 hatte ich eine weitere, für mich wichtige Begegnung. Nach einer Sendung des Westdeutschen Rundfunks unter dem Titel „Bürger und Bürokraten“, in der ich über die skandalöse Behandlung dieses Falles durch Bürokraten und Politiker berichtet hatte, erfuhr ich den Namen und die Anschrift der Schwester eines der von den Ehrenfelder Widerständlern erschossenen Uniformträgers. Sie wohnt in einem anderen Kölner Stadtteil auf der rechten Rheinseite, wo auch die ganze Familie lebte. In dem Viertel gibt es eine Mischung aus Arbeiter- und Gründerjahreshäusern. Das Haus der Familie Bürger war die „Villa“ der Straße. Bei Kriegsende war Frau B. 17 Jahre alt.

In zwei längeren Gesprächen war ich besonders daran interessiert, von ihr zu erfahren, woran sie sich aus dieser Zeit erinnern konnte und auch ihre damalige und nachträgliche Einschätzung dessen, was geschehen war.

Ich wusste, dass in dem Viertel, in dem sie und ihre beiden älteren Brüder lebten, ebenfalls eine Gruppe von Edelweißpiraten aus dem Rechtsrheinischen ihren Treffpunkt hatte – gewissermaßen um die Ecke. Wie überrascht war ich, als sie mir sagte, dass sie davon nichts gewusst hätte. Die Familie von Frau B. war katholisch. Zwischen dem Pfarrer und der HJ hatte sich eine Art Toleranzhaltung herausgebildet. Der Pfarrer meinte, „ehe ihr zu euren HJ-Treffen geht, kommt auf jeden Fall in die Kirche.“ Frau B. hatte nur wenige soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, was, wie sie meinte, darauf zurückzuführen gewesen sei, dass sie in der Schulklasse die weitaus Jüngste gewesen sei.

Auf meine Frage, ob sie sich an Zwangsarbeiter in den Fabriken im Rechtsrheinischen erinnern könnte, sagte sie, daran könnte sie sich „weder positiv noch negativ erinnern“. Bei den Brüdern gab es bei Kriegsausbruch eine Reaktion, die man mit den Worten „jetzt tut sich endlich was“ umschreiben konnte. Der Vater trat aus wirtschaftlichen Gründen in die NSDAP ein. Der ältere Bruder wollte zur Waffen-SS, wurde aber vom Vater, ohne Verbot, lediglich durch geschicktes Taktieren davon abgebracht. Als ich sie fragte, ob sie eine Erinnerung an irgendeinen Menschen habe, der in dieser Zeit illegal gewesen war, sagte sie, sie könnte sich an einen Arzt erinnern, zu dem sie alle mit Begeisterung gegangen wären, aber der sei eines Tages weg gewesen. Ihrer Meinung nach muss das vor der „Kristallnacht“ gewesen sein. Und danach sei man mit diesen Leuten ja auch nicht mehr in Berührung gekommen.

Natürlich dachte ich bei diesen Gesprächen daran, wieviel mehr die Arbeiterjungs aus Ehrenfeld, die etwa im gleichen Alter waren und nur wenige Kilometer entfernt lebten, in der gleichen Stadt an Wissen und Erkenntnissen über das menschenfeindliche System der Nazis gehabt haben. Bei dem Stichwort „Kristallnacht“ dachte ich an Bartholomäus Schink. Ich dachte daran, dass er danach sehr wohl „diesen Leuten“ begegnet ist und sich mit der Waffe in der Hand für sie eingesetzt hat. Und er hat dafür mit dem Leben bezahlt.

Einer der Brüder von Frau B. ist im Verlauf der Auseinandersetzungen zwischen den Ehrenfelder Widerständlern und den Nazis umgekommen. Er ging Streife in Ehrenfeld. Ich fragte Frau B., ob sie sich nichts dabei gedacht hätte, dass ihr Bruder zur Streife in einem Viertel eingeteilt wurde, welches er selber gar nicht kannte, und nicht in seinem eigenen Wohnviertel. Nein, daran war ihr nichts aufgefallen. Die Tatsache, dass es Konzentrationslager gegeben hat, war ihr bekannt gewesen, nicht aber, wie grausam diese gewesen wären. Sie war der Meinung, es sei eine humane Angelegenheit gewesen. Ob sie sich nach dem Krieg Aufschluss über die Geschehnisse beschafft hätte, fragte ich sie.

Nein, das nicht, außer dass es an sie herangetragen wurde; aber nicht von sich aus. Und das aus dem einfachen Grund, weil sie es nicht glauben konnte, weil sie einfach viel mehr an das Gute im Menschen glaube.

Bei diesen Gesprächen spürte ich bei mir den Widerspruch zwischen der objektiven Freundlichkeit, ja Gutwilligkeit dieser Frau, die im Verlauf der Auseinandersetzungen in Ehrenfeld ihren Bruder verloren hat, und ihrer Unfähigkeit, zu verstehen, warum und wieso dies geschah.

Die Geschichte des Heinrich G.

Die letzte Begegnung mit einem Zeitzeugen, der nicht aus der Gruppe der Ehrenfelder Widerständler kam, hatte ich im Herbst 1980 – Heinrich G. [2] wird im Verhörprotokoll des Barthel Schink genannt. Dort heißt es:

„Eines Tages stand ich mit Balzer [3] auf der Venloer Straße, als der mir bekannte Heinrich G. wohnhaft Köln-Ehrenfeld, Geisselstr. 59, mit dem Fahrrad vorbei kam. Hierbei stellte Balzer sich in eine Türnische, um nicht von G. gesehen zu werden. Balzer erklärte, von G. gesucht zu werden, weil dieser bei der Gestapo sei, was übrigens vielfach in Ehrenfeld bekannt war.“

Die Schwester des Barthel Schink hatte Heinrich G. ebenfalls kennengelernt. Sie war eines Tages von ihrer Arbeitsstätte im Dumont-Schauberg-Verlag von der Gestapo abgeholt worden. Das war zu einem Zeitpunkt, der vor der Konfrontation zwischen der Gestapo und den Widerständlern in Ehrenfeld lag. Der Hintergrund zu dieser Vernehmung im El-De-Haus war, dass die Schwester von Barthel Schink einem Uniformträger gegenüber zu erkennen gegeben hatte, dass sie von den Nazis nichts halte und zu den Edelweißpiraten Kontakt habe. Sie wurde in der Gestapo-Zentrale verhört, als plötzlich der besagte Heinrich G. in den Raum trat. Sie erkannte ihn, da er ihre Mutter öfters aufgesucht hatte. Er mischte sich in die Vernehmung ein und herrschte die vernehmenden Gestapobeamten an, so würde man nicht weiterkommen, sie hätte damit nichts zu tun und damit würde man „ihn“ nicht kriegen. Sie wurde entlassen und von Heinrich G. in einem Wagen nach Hause gefahren. Auch die Frau von Peter Hüppeler (einem der 13 Erhängten) hat Heinrich G. kennengelernt.

Peter Hüppeler lebte zwar in Köln in der Illegalität, meldete sich aber häufig bei seiner Frau. Als die Verhaftungen in Ehrenfeld durchgeführt wurden, hörte Frau Hüppeler, ihr Mann sei auch verhaftet worden; sie überlegte, ob sie sich im El-De-Haus nach ihm erkundigen sollte. Da kam Heinrich G., er hatte vorher zu ihrer Familie ebenfalls Kontakt aufgenommen, und rief sie unter dem Vorwand, ihr etwas Wichtiges sagen zu müssen, vor die Tür. Draußen vor dem Haus teilte er ihr mit, ihr Mann befände sich in Brauweiler. Sie solle aber nicht hingehen. Er wolle sie warnen, da sie dort ins offene Messer laufen würde.

Diesen Mann (Heinrich G.) konnte ich in Köln ausfindig machen und am 28.8.1980 sprechen. Als ich ihn anrief und um ein Gespräch bat, reagierte er so: „Darauf habe ich bereits lange gewartet – dass jemand kommt.“ Ich würde also anscheinend einem Mann begegnen, der bereit war, offen über seine Rolle in der Zeit der Verfolgung zu sprechen – ich sollte mich täuschen.

Heinrich G., ein körperlich schwergewichtiger Mann, der unter Atemnot litt, am Rande Kölns in einer Siedlung lebend, erweckte den Eindruck eines Raubtieres, das dauernd auf der Hut ist. Geschickt täuschte er einerseits Offenheit vor, um in dem Moment, wo er das Gefühl hatte, sich in Widersprüchen zu verfangen, sich selbst als menschlich fragwürdig zu bezeichnen – nach dem Motto: „Mir können Sie alles vorwerfen, nur das nicht“. Trotzdem erfuhr ich von ihm eine Reihe von Dingen, die für mich hochinteressant waren.

Im Jahre 1925 wurde sein Vater kommunistischer Stadtverordneter in Köln. Der junge Heinrich wurde angehalten, sich in die kommunistische Familientradition einbinden zu lassen. Auf Druck seines Vaters wurde er Mitglied des KJVD (Kommunistischer Jugendverband Deutschlands). Er trug auch die illegale Zeitung „Sozialistische Republik“ aus. Gleichzeitig absolvierte er eine Kraftfahrzeugmechnikerlehre. Er sagt heute, und ich habe keinen Grund, das zu bezweifeln, er hätte seine Eltern sehr geliebt, aber eine innere Ablehnung zu Ideologien und parteipolitischen Aktivitäten gehabt. Er erzählte von der Entfremdung, die sich zwischen ihm und seinem Vater entwickelt hatte. Sein Vater erwartete, dass er ihm in der politischen Aktivität nacheifern würde. Aber dazu, so meint er, sei er nicht der Typ gewesen. Sein Ziel sei vielmehr gewesen, ein gutes Leben zu führen – und außerdem hatte er eher einen Hang zur Unterwelt. Er ist auch, konsequenterweise nicht im Elternhaus geblieben, sondern zog 1934 als Untermieter zu einer Familie Sch., ebenfalls in Ehrenfeld; der Wirt war Droschkenfahrer. Zwei Jahre später stellte er selber einen Antrag auf einen „Droschkenschein“. Eines Tages, es war der 13. März 1936, kam er nach Hause und erfuhr von Frau Sch., seiner Wirtin, die Polizei sei dagewesen und hätte hinterlassen, der beantragte Droschkenschein sei auf der Wache am Ehrenfeldgürtel abzuholen. Dort wurde er in Haft genommen. Nach etwa einer Stunde Wartezeit kam der Gestapobeamte Hoegen und holte ihn ab. Er brachte ihn in die zweite Etage des El-De-Hauses in sein Büro und ließ ihn später in den Klingelpütz[4] in die Untersuchungshaft bringen. Heinrich G. erfuhr, dass der verhaftete Siegfried Bittermann ihn als Funktionär des KJVD genannt hätte. Vier Monate lang sei er in Untersuchungshaft gewesen. Bei den Vernehmungen sagte er, dass er kein Funktionär des KJVD gewesen wäre und überhaupt mit dem Kommunismus nur aufgrund des Drucks seines Vaters in Kontakt gekommen sei. Deswegen habe man auch gegen ihn schließlich keine Anklage erhoben.

Im letzten Monat seiner U-Haft sei er mit Peter Hüppeler in einer Zelle gewesen, den er noch aus der Zeit im KJVD kannte. Auch die Mutter der Frau von Peter Hüppeler hätte er von früher her gekannt.

Nach seiner Entlassung arbeitete er bei der Firma DKW in Köln und wurde 1938 für die Dauer von etwa vier bis sechs Wochen zu einem Lehrgang in der Motorenabteilung bei der Firma Auto-Union nach Chemnitz geschickt. Im August 1939 hat er geheiratet. Einen Monat später brach der Krieg aus. Heinrich G. wurde gemustert, kam zur Ersatzreserve I, wurde UK gestellt und kam als Kfz-Mechaniker für Wehrmachtswagen zur Firma DKW. Dann folgt ein erstes Stück Auslandserfahrung. Der HKP (Heereskraftwagenpark) hat der Firma DKW mit Belegschaft eine Werkstatt in Vincennes bei Paris zugewiesen. Heinrich G. erinnert sich, dass zwei weitere bekannte Automobilvertretungen in Köln ebenfalls mit einem Teil der Belegschaft dahin beordert worden sind. 1940, nach drei Monaten Paris, war er wieder in Köln.

Als der Russland-Feldzug begann, hätte er einen Bescheid vom Arbeitsamt bekommen, sich zu melden. Dort sei er als Kfz-Mechaniker dienstverpflichtet worden zum HKP 8 A in Riga/Lettland. Aufgrund dieser Dienstverpflichtung hätte er sich im El-De-Haus, der Gestapozentrale in Köln, melden müssen, und zwar bei dem Gestapobeamten Hoegen, der ihn 1936 verhaftet hatte. Der Leiter seiner Dienststelle in Riga sei der Höhere SS- und Polizeiführer Russland/Nord gewesen. Sie seien acht Zivilisten gewesen und waren dem SSWVHA (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) unterstellt.

Als die Kurland-Schlacht begann, wollte man sie in eine Polizeidivision einziehen. Er hätte nicht gewollt und deshalb sei ihm der Befehl gegeben worden, sich beim Wehrbezirkskommando in Köln zu melden.

Und das hätte er natürlich nicht gemacht.

Meine Assoziationen beim Anhören dieses Berichts zu schildern, fällt mir schwer. Vor mir saß ein Mann, der mir erzählte, er sei von Hoegen als Kommunist verhaftet und wieder freigelassen worden – nachdem er einen Monat lang mit einem anderen KJVD-Aktiven, Peter Hüppeler, der am 10. November 1944 mit den anderen Zwölf öffentlich ermordet wurde, in einer Zelle gesessen hatte. Sodann wurde er nach seinen Worten vom SSWVHA dienstverpflichtet, um im HKP 8 A in Riga dienstbar zu sein – und dies, nachdem er vorher DK gestellt worden war.

Das SSWVHA, Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS, war die Wirtschaftsorganisation der SS, der sämtliche Konzentrationslager des Dritten Reiches unterstanden. Und als die Front im Osten bröckelte, da sollte er zwar zu einer Polizeidivision eingezogen werden, aber es war ihm möglich, stattdessen den Befehl zu bekommen, sich „beim Wehrbezirkskommando in Köln zu melden.“

Trotzdem – ich musste höflich bleiben, wenn ich von ihm wissenswerte Details aus der Zeit hören wollte, als er aus Riga wieder nach Köln zurückgekommen war.

Ich konnte noch nicht einmal nachhaken, als er erwähnte, er hätte im Ghetto in Riga den SPD-Stadtverordnete Runzenberg aus Köln gesehen. Ich musste an den Bericht eines anderen Häftlings in Riga denken, den des jüdischen Gymnasiasten Wolfgang Baermann aus Köln, der in dem Buch „Der SS-Staat“ von Eugen Kogon nachzulesen ist. So berichtet er unter anderem über die Gas-Autos, die in Riga eingesetzt wurden.

Aber es ging mir ja hauptsächlich um die Verbindung zwischen Heinrich G. und den Ereignissen um die Köln- Ehrenfelder Widerständler im Jahre 1944. Seine Eltern waren im Odenwald als er nach Köln zurückkam. Die Hausbewohner hätten ihm gesagt, dass die Gestapo ihn gesucht hätte, woraufhin er in der Metzgerei L. an der Ecke Leyendecker-/Subbelrather Straße ein Versteck gefunden habe. Zu dieser Zeit, so erzählte Heinrich G., seien die Droschkenbesitzer in Köln dienstverpflichtet gewesen – sie hätten die Gestapo fahren müssen. Da er Kontakt zu Droschkenfahrern aus der Zeit seiner Untermiete bei der Familie Sch. gehabt hätte, konnte er von Zeit zu Zeit Informationen erhalten. Einer dieser Droschkenfahrer hätte ihm erzählt, dass die Gestapo sich für ein Mädchen namens Schink interessiere, sie wäre Edelweißpiratin. Er sei daraufhin zur Keplerstraße zu Frau Schink gegangen und hätte sie gefragt, ob sie eine Tochter hätte. Die Mutter hätte ihm gesagt, dass ihre Tochter im Hospital in der Schönsteinstraße sei.

Dort sei er hingegangen und habe sie gewarnt. Danach hätte er „nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen“. Die Familie Hüppeler hätte er niemals vor irgendetwas gewarnt. Und auch den Bartholomäus Schink hätte er nach seiner Erinnerung niemals gesehen. Lediglich mit der Mutter des Schink hätte er sich öfters unterhalten. Diese hätte sich bei ihm beklagt, dass ihr Sohn Barthel nicht nach Hause käme und bei den Edelweißpiraten mitmache. Er hätte auf sie eingeredet, etwas zu tun, um ihren Sohn zurückzuhalten.

Ich nannte ihm noch weitere Namen aus dieser Zeit.

An Gustl Butt konnte er sich erinnern, allerdings aus der Zeit der KJVD-Aktivitäten; desgleichen auch an Eduard Osche, das sei ein sympathischer Typ gewesen. Eduard Osche wird in dem Ermittlungsbericht des Gestapokommissars Kütter als Hehler der Ehrenfelder Gruppe bezeichnet. Alle anderen Namen seien ihm unbekannt.

An dieser Stelle unterbrach Heinrich G. das Gespräch und erklärte mir, er hätte in dieser Zeit, im Herbst 1944, bei Schwarz Schlachtungen mitgemacht, manches Geschäft hätte er damals getätigt. Er hätte wohl etwas übertrieben, sei auffällig gewesen in seinem Lebenswandel, und sehr von Lob und Zuneigung abhängig. So hätte er 1945 zusammen, mit dem späteren Bürgermeister Schwering und dem Stadtverordneten Messen die KZler aus Buchenwald mit Lastwagen abgeholt.

Heinrich G. bestätigte mir, dass er die Schwester des Barthel Schink, die „Ditty“, wie sie damals genannt wurde, gewarnt hätte – er bestätigte also, dass er Verbindung zu ihr aufgenommen hätte.

In ihrer Erinnerung sieht dieser Vorgang allerdings anders aus: sie sei nicht von ihm gewarnt worden. Wahr sei, dass ihre ältere Schwester einmal in dem Hospital in der Schönsteinstraße tätig gewesen sei.

Heinrich G. bestätigte mir, dass er Informationen über Absichten der Gestapo gehabt hätte – und das, kurz nachdem er aus Riga zurückkam und nach eigenen Worten „illegal“ gewesen ist. Er bestritt, jemals in dieser Zeit in der Gestapozentrale gewesen zu sein. Allerdings bestätigte, er, häufigeren Kontakt zu der Mutter von Barthel Schink gehabt zu haben. Ich erinnerte mich, dass die Schwester von Schink mir erzählt hatte, ihre Mutter hätte aus Angst und Sorge um ihren Sohn sich auch mit anderen Bekannten beraten, was sie tun könne, um ihn davon abzuhalten, in seiner Opposition gegen die Nazis weiter aktiv zu sein und sich und die Familie zu gefährden. Heinrich G. sagte mir, er hätte der Mutter geraten, „irgendetwas zu tun“. Sie hat ja auch etwas getan: sie hat ihren Sohn wegen Diebstahl angezeigt. Die Tatsache, dass es weniger gefährlich war als kleiner Dieb verhaftet zu werden denn als politischer Gegner oder gar Widerständler, war damals auch dem Dümmsten in Deutschland klar.

Die Schwester des Barthel Schink berichtete, dass Heinrich G. versucht hat, ihren Bruder zu überreden, auf einem Fahrrad in Richtung Aachen abzuhauen. Die Schwägerin von Peter Hüppeler berichtet, er hätte ihre Schwester gewarnt und ihr gesagt, ihr Mann sei in Brauweiler. Auf meine Frage an ihn, warum die Leute denn heute diese Dinge berichten würden, antwortete er: „Wohl weil ich ein Typ bin, der den Leuten nicht gefällt.“

Nach dem Krieg, so Heinrich G., ist er dem Gestapobeamten Hoegen wieder begegnet. Auf der Aachener Straße, gegenüber dem Dreifaltigkeitskloster, sei ein Kolonialwarenladen gewesen. An diesem sei er vorbeigegangen, hätte von außen die Stimme des Hoegen erkannt und habe in den Laden hineingesehen. Auch ein zweites Mal, einige Zeit später, habe er ihn wiedergesehen, ebenfalls in einem Delikatessenwarenladen, diesmal auf dem Melatengürtel, in der Höhe der Aachener Straße.

Sofort nach dem Kriege hätte er einen Ausweis für politisch Verfolgte erhalten. Allerdings sei er im Jahre 1948 wegen Autohehlerei verurteilt worden und hätte während der Haft von der Fürsorgestelle für politisch Verfolgte die Aufforderung bekommen, diesen Ausweis wieder abzugeben. Irgendwann einmal sei er zur Staatsanwaltschaft Köln vorgeladen worden. Er wisse nicht, warum und wieso, aber es war der Staatsanwalt Hoffmann und in den fünfziger Jahren. Damals seien ihm Bilder von der Erhängung an der Hüttenstraße gezeigt worden, aber keine Bilder von Gestapobeamten.

Für die vier Monate Haft im Jahre 1936 hat Heinrich G. als Verfolgter des Nationalsozialismus Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz erhalten.

Eine persönliche Erinnerung an das Jahr 1946 in Prag

Als ich mit meiner Mutter im Jahre 1946/47 nach Prag kam, wo wir meine Großmutter trafen, die verschiedene KZs überlebt hatte, war das, was man heute Vertreibung und Verfolgung nennt, noch im vollen Gange.

In den Dokumenten der Familie, die ich jüngst durchgesehen habe, fand ich einen Strafbescheid gegen meine Mutter ausgestellt von einem der Prager Bezirksämter. Meine Mutter, Ernestine Finkelgruen, wurde zu einer Geldstrafe von 100.000 tschecheslowakischen Kronen verurteilt, ihr gesamtes Eigentum konfisziert.

Grund der Strafe: „Kollaboration mit dem Feind“. Sie hatte sich erlaubt, den Reichsdeutschen Hans Finkelgruen zu heiraten.

Sie, eine sogenannte Volksdeutsche christlichen Glaubens, hatte den Reichsdeutschen Juden Hans „Israel“ Finkelgruen geheiratet, um mit ihm aus dem Machtbereich der Nazis zu fliehen – ins Ghetto nach Schanghai.

Für meine Vorstellung sind die Beamten, die diesen Strafbescheid gegen meine Mutter unterschrieben haben und die Beamten, die für den Skandal der Kriminalisierung der Ehrenfelder Widerstandskämpfer verantwortlich sind, austauschbar.

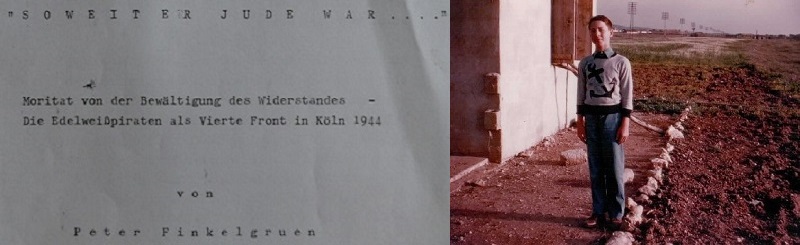

Bild oben: Das Titelblatt des Manuskripts, Peter Finkelgruens Heim in Kfar Samir (ehemals Neuhardthof), Israel, circa 1954

Zum Buch:

„Soweit er Jude war…“

Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944…

Herausgegeben von Roland Kaufhold und Andrea Livnat

Wenn Sie diese Veröffentlichung unterstützen möchten, spenden Sie bitte an haGalil e.V. unter dem Stichwort „Edelweisspiraten“.

Die Buches liegt auch in Druckversion vor:

Die Buches liegt auch in Druckversion vor:

Peter Finkelgruen, „Soweit er Jude war…“ Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944, Hrsg. v. Roland Kaufhold, Andrea Livnat und Nadine Englhart, Hardcover, 352 S., ISBN-13: 9783752812367, Euro 39,90, Bestellen?

Paperback, Euro 17,99, Bestellen?

Ebook, Euro 9,99, Bestellen?

[1] Das EL-DE Haus in Köln, so benannt nach den Initialen des Namens des Besitzers, war während dieser Zeit die Zentrale der Gestapo in Köln. Inschriften an den Wänden der Zellen im Keller zeugen noch heute von den Qualen der Häftlinge, darunter auch der Edelweißpiraten.

[2] Der Name wurde vom Autor geändert.

[3] Hans Balzer wurde von Hirschfeldt am 8.10.1944 erschossen, als er sich der Verhaftung durch Flucht entziehen wollte.

[4] Der Klingelpütz war der Spitzname des alten Kölner Gefängnisses im Zentrum der Stadt, das mittlerweile – 1969 – abgerissen wurde. Auf seinem Areal befindet sich heute der Klingelpützpark, eine beliebte inerstädtische Parkanlage mit einem kleinen Jugendzentrum und verschiedenen Erholungs- und Spielstädten. Im Park erinnert ein Gedenkstein für die im alten Gefängnis Klingelpütz Hingerichteten der NS-Zeit; Impressionen:http://www.klingelpuetzpark.de/bilder.html; RK.