Der nächste Teil von Peter Finkelgruens Buch über die Kölner Edelweisspiraten…

TEIL 13: Der Edelweißpirat Wolfgang Schwarz als Nebenkläger im Lischka-Prozess

„Soweit er Jude war…“

Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944…

Von Peter Finkelgruen

Die Bühnen der Stadt Köln hatten bereits im Herbst 1979 beschlossen, die Geschichte der Ehrenfelder Widerständler als Stück vorzustellen; wobei sie auch Zuspruch von prominenter politischer Seite erhielten. Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung von Dokumenten zur Deportation französischer Juden am 2. November 1979 im Schauspielhaus Köln [1] sagte der damalige Wissenschaftsminister Professor Reimut Jochimsen unter anderem:

„Lassen Sie mich hier und heute noch an eine andere Begebenheit erinnern, die sich in den Mauern dieser Stadt während des Krieges zugetragen hat. Junge Männer, Kinder fast, haben die Gesetze übertreten, Funktionäre der ihnen verhassten Partei getötet. Sie fragten nicht lange nach den Wertmaßstäben, die zwischen den zerbombten Straßen zu gelten hätten, sie handelten nach einem ihnen eigenen Kanon. Sie halfen Kriegsgefangenen, die sich auf der Flucht befanden, sie versteckten Fremdarbeiter, entkommene KZ-Häftlinge und Juden. Sie handelten, wie Not und Elend ihnen aufgaben, nicht nach Diskussionen über Tyrannenmord, nicht in voller Kenntnis geschichtlicher humanistischer Bildung. Der romantische Name, den sich diese jungen Leute gaben, täuscht über das Elend dieser Kinder: Edelweißpiraten.

Im letzten Jahr gab es in Köln eine öffentliche Diskussion über die Frage, ob diese Kinder Widerstandskämpfer genannt werden dürften. Dabei zeigte sich, dass ihr Verhalten so gar nicht mit dem Bild von Widerstand übereinstimmen wollte, das sich die bundesrepublikanische Öffentlichkeit gemacht hatte. Hier hatte kein Offizier im Gewissensnotstand gehandelt, hier fand die schlichte Notwehr einer kleinen Gruppe ihren Ausdruck in durchaus schlichter und gewöhnlicher Formen. Widerstand wurde geleistet aber indem etwas gestohlen wurde, um Verfolgte zu ernähren, sabotiert wurde und getötet wurde. Die Aussichtslosigkeit dieser Handlungen wird darin deutlich, dass der Tod eines verhassten Parteifunktionärs natürlich nicht die Unterdrückung des Regimes minderte noch sonst etwas bewirken konnte, sondern allein neue Unterdrückung zur Folge hatte. Zu weit war das Unrecht schon vorangeschritten, als dass diese Kinder mit ihren Aktionen noch etwas hätten bewirken können.

Die zuständigen Behörden haben im letzten Jahr erklärt, man könne die Handlungen dieser jungen Menschen nicht als Widerstandshandlungen bezeichnen.

In der juristischen Frage der Einordnung dieser Handlungen kann ich nichts Neues beitragen. Aber ich kann nachempfinden, dass dies bei den Angehörigen Wut, Enttäuschung und neue Trauer erzeugt hat.

Es gibt eine Parallele zur Ausstellung heute. Unrecht stellt sich nur am Maßstab des Rechts dar. Wo dieses Recht verloren geht, gibt es auch kein Bewusstsein von Unrecht mehr. Im Gegenteil: Unrecht versteht sich dann allein als Abweichen von der zufällig gegebenen normalen Verhaltensweise der Mehrheit. Die Mehrheit aber schweigt, wenn es kritisch wird, sie will nichts wissen. Und wenn sie dann erfährt, was wirklich war, will sie so schnell wie möglich vergessen. So wird Unrecht ausgeübt von einzelnen, wenigen. Aber möglich erst durch die stille Duldung der Vielen, die wegschauen.

Ich möchte den Bühnen der Stadt Köln, die die Geschichte der Edelweißpiraten demnächst als Stück vorstellen werden, ausdrücklich für die Initiative zu dieser Ausstellung danken und schließe dabei auch alle Kölner Bürger ein, die sich an dieser Aktion beteiligt haben.“

Die von Minister Jochimsen eröffnete Ausstellung fand anlässlich, des Lischka-Prozesses in Köln statt. Ich habe diesen Prozess durchgehend als Pressevertreter beobachtet.[2] Im gesamten Lischka-Prozess hatte man es mit dem Phänomen der „furchtbaren Juristen“ zu tun. Zeugen, die früher der Gestapo und dem Sicherheitsdienst angehörten, wie auch die Angeklagten selbst, waren überwiegend Juristen und Verwaltungsfachleute. Es zeigte sich im Verlauf des Prozesses, dass sie ganz offenbar in der Lage waren, „zu verwalten“, ohne den politischen und moralischen Inhalt des zu Verwaltenden jemals in Betracht zu ziehen.

Der Edelweißpirat Wolfgang Schwarz als Nebenkläger im Lischka-Prozess

Einer der zugelassenen Nebenkläger in dem Prozess gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn war Wolfgang Schwarz, selbst einer der überlebenden Edelweißpiraten und Bruder des ermordeten Günther Schwarz.

Am 4. September 1942 hat Unterscharführer Ernst Heinrichsohn ein Fernschreiben des Judenreferats der Gestapo in Frankreich abgesetzt. Empfänger waren, wie meistens, Adolf Eichmann in Berlin und der Lagerkommandant von Auschwitz, denen der Transport von tausend Männern, Frauen und Kindern gemeldet wurde.

Er kam am 6. September in Auschwitz an. 16 Männer erhielten die Nummern 63 065 bis 63 080 und 38 Frauen die Nummern 19.170 bis 19.207 – alle anderen wurden sofort in die Gaskammern geführt. Diesen Transport sollen 26 Personen bis 1945 überlebt haben. Unter den Tausend in der Deportationsliste aufgeführten Personen waren 295 „Reichsdeutsche“, das heißt Juden, die von Deutschland nach Frankreich geflohen waren. Sieben Kölner waren dabei, unter ihnen der am 19.7.1903 geborene Leopold Schwarz – der Vater von Günther und Wolfgang Schwarz.

Wann immer er konnte war Wolfgang Schwarz unter den Beobachtern des Prozesses. Wenn er auf die Anklagebank blickte, sah er einen Mann, der nicht nur für den Mord durch Vergasung an seinem Vater verantwortlich war. Dieser Mann, Kurt Lischka, war Leiter der Kölner Gestapo, bevor er nach Paris ging, um von dort aus die Deportationen der französischen Juden zu organisieren und zu dirigieren. Während seiner Kölner Zeit hatte er die Sabotage-Sonderkommission gegründet und als deren Leiter den Gestapo-Inspektor Kütter eingesetzt. Wahrscheinlich schätzte Lischka an ihm jene bürokratische Präzision, die auch den Wiedergutmachungsdezernenten beim Regierungspräsidenten in Köln so begeistert hat.

Nach seiner Tätigkeit in Paris kam Kurt Lischka nach Berlin zum Reichssicherheitshauptamt. Jener Zentrale des amtlichen Terrors, von Heinrich Himmler geleitet, in der die Berichte der Kölner Gestapo über die Bekämpfung des Widerstandes und der Sabotage in Köln täglich eingingen. Es war jenes Amt, aus dem die Anordnung zur Erhängung der 13, darunter auch des Günther Schwarz, kam. Wolfgang Schwarz sah auf der Anklagebank nicht nur die Mörder seines Vaters, sondern auch den Mörder seines Bruders. Er ist dem Henker entkommen, dank des Glücks und der Solidarität von anderen Widerständlern.

Ein anderer ständiger Beobachter des Lischka-Prozesses war der Gerichtsreporter des Kölner Stadt-Anzeigers Hans S. Queiser. Für ihn war der Prozess gegen Lischka in gewissem Sinn auch eine Wiederbegegnung mit einem Prozess, über den er im Jahre 1949 berichtet hatte: Es war der Prozess gegen Hoegen, Hirschfeldt, Schiffer und weitere Angehörige der Gestapo vor dem Kölner Schwurgericht im November 1949.

Hans Queiser erzählte mir, dass dieser Prozess damals für ihn als jungen Korrespondenten die erste schockierende Konfrontation mit den Verbrechen der Gestapo gewesen sei.

1949 fand also in Köln ein Prozess statt, über den auch in der überregionalen Presse berichtet wurde. In der Öffentlichkeit war darüber berichtet worden, wie die Gestaposchergen in Brauweiler mit den Gegnern des Nationalsozialismus umgingen. Die Verfolgung der politischen Gegner in dieser Zentrale eines Gestapo-Sonderkommandos bildete den Kern des Prozesses vor dem Kölner Landgericht.

Drei Jahre später durfte einer der Verurteilten als Zeuge des Regierungspräsidenten in einem Entschädigungsverfahren behaupten: „Brauweiler war damals (1944, d. Verf.) keine politische Haftanstalt.“

Und um zu beweisen, dass die ermordeten Ehrenfelder keine Widerständler gewesen sind, durfte der als Schläger berüchtigte Hoegen erklären: „Meine Einberufung in das sogenannte Kommando Brauweiler erfolgte auch ausschließlich nur zu dem Zwecke, um die Kriminalität, die sich zur damaligen Zeit durch starke Banden gesteigert hatte, niederzuhalten.“

Über den Mord des Walter Hirschfeld, begangen an Fritz Krämer in Brauweiler am 22.11.1944, ist ebenfalls in den Zeitungen berichtet worden. Fritz Krämer, zum Zeitpunkt seines Todes 59 Jahre alt, war einer von den „Reichsdeutschen“, die ihren jüdischen Ehepartner nicht im Stich gelassen hatten. Als die Juden wieder zum Transport aufgefordert wurden, tauchte er gemeinsam mit seiner Frau unter. Mit Hilfe eines anderen jüdischen Jungen aus Ehrenfeld gelang es ihm, seine Frau und seine Tochter bei der Ehrenfelder Widerstandsgruppe zu verstecken. Wohin die beiden Frauen nach ihrer Verhaftung kamen – wir wissen es nicht. Ob die eifrigen Gestapobeamten Hoegen, Schiffer und Hirschfeld es noch geschafft haben, sie in einen Transport zu einer der funktionierenden industriellen Tötungsanlagen zu bringen oder ob sie sie selbst irgendwo ausgemerzt haben – wir wissen es nicht. Wie schrieb doch der Vorgesetzte der drei Zeugen des Regierungspräsidenten in der von dem Wiedergutmachungsdezernenten so bewunderten Akte: „Juden sind asozial veranlagt“.

Auf Seite 17a des Ermittlungsberichts des Gestapokommissars Kutter über die Ehrenfelder Gruppe schreibt dieser über Ruth Krämer, die Tochter des Fritz Krämer: „Aufgrund der bei ihr als Halbjüdin vorauszusetzenden asozialen Veranlagung war eine den von ihr erkannten Umständen entsprechende Einstellung nicht zu erwarten. Um sich ihren Unterschlupf zu erhalten, hat sie der ihr zufallenden Anzeigepflicht nicht genügt.“

Ich stelle mir vor, dass Ruth Krämer, falls sie die Frechheit besessen hätte, beim Kölner Regierungspräsidium Entschädigung zu verlangen, entschädigt worden wäre „soweit sie Jüdin ist“, ansonsten aber festgestellt worden wäre, dass sie ja tatsächlich kriminell handelte, als sie ihrer Pflicht zur Anzeige der Widerständler nicht nachgekommen ist. Zum Beweis ihrer Kriminalität hätte sicherlich die Aussage des Mörders ihres Vaters ausgereicht. Ganz abgesehen davon, dass der Wiedergutmachungsdezernent von der beamtenrechtlichen Penibilität des Gestapokommissars Kütter begeistert gewesen wäre und dass der Regierungspräsident selbst ihn gedeckt hätte – was er ja auch tatsächlich getan hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vorstellung nicht die absurde Ausgeburt allein meiner Phantasie wäre, ist schon recht groß. Denn das Kölner Regierungspräsidium hat sich der Aussagen dieser drei Gestapobeamten gewissermaßen am Fließband bedient – nicht nur anlässlich ihrer Vernehmung in einem Entschädigungsverfahren im Jahre 1951, sondern in einer ganzen Reihe von Fällen, die die „Ehrenfelder Sache“ betrafen.

So zum Beispiel im Fall Heinen, der durch zwei Instanzen, nämlich das Kölner Land- und Oberlandesgericht, ging. Es sind auch die Urteile aus diesem Fall, auf den sich Regierungspräsident Dr. Antwerpes immer berufen hat, wenn es um die Abqualifizierung der Ehrenfelder Gruppe als „kriminelle Bande“ ging. Bei diesen beiden vom Regierungspräsidenten immer wieder bemühten Urteilen handelt es sich um den Fall der Christine Heinen (Az. 5 U (Entsch) 73/56 und 52 0 (Entsch) 170/55). Christine Heinen hat in den fünfziger Jahren Entschädigung für erlittene Haft und Gesundheitsschaden verlangt. Das Land Nordrhein- Westfalen, vertreten durch den Kölner Regierungspräsidenten, lehnte eine Entschädigung ab. In zwei Gerichtsverfahren präsentierte man den Gerichten die beiden Gestapobeamten Hoegen und Hirschfeld als Zeugen dafür, dass Frau Heinen Angehörige einer „kriminellen Bande“ gewesen sei. Im Urteil des Gerichts las man dann folgendes:

„Ihr (Frau Heinen, d. Verf.) Vorbringen, sie sei aus politischen Gründen verhaftet worden, ist daher unzutreffend. Anhaltspunkte dafür, dass sie aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus verhaftet worden sein könnte, sind nicht gegeben.“

Sowohl Cilly Servé als auch Frau Fensky sagten aus, dass Frau Heinen eine Gegnerin der Nazis gewesen sei, und dass sie Waffen in das Versteck der Gruppe in der Schönsteinstraße gebracht hatte. Es gab also Zeugen dafür, dass Frau Heinen eine politische Gegnerin der Nazis gewesen ist. Im Protokoll der Gerichtsverhandlung liest sich das dann so:

„Bei Aufruf erschienen die Zeugen der Klägerin nicht, weil sie vor einer Strafverfolgung flüchtig sind.“

Einer der Zeugen der Frau Heinen war Frau Fensky. Sie war zum Zeitpunkt der Verhandlung vor der Entschädigungskammer tatsächlich flüchtig. Sie war Funktionärin der verbotenen KPD. Die politische Verfolgung der Frau Heinen zu bestätigen hätte für sie bedeutet, sich einer Verhaftung durch Beamte der politischen Polizei auszusetzen – natürlich nicht durch Hoegen und Hirschfeld, die waren ja in diesem Verfahren als Zeugen des Staates anwesend. Aber die Wirkung war entsprechend: Die Zeugen der Klägerin als Straftäter flüchtig, die Herren Hoegen und Hirschfeld sagen aus und Frau Heinen wird per Urteil bestätigt, sie sei 1944 Angehörige einer „kriminellen Gruppe“ gewesen. Frau Heinen konnte ja auch nicht wissen, dass der Ermittlungsbericht des Gestapokommissars Kütter sich im Besitz des Staates befand. Und dass in diesem Bericht, für den der Wiedergutmachungsdezernent des Kölner Regierungspräsidenten soviel Bewunderung hegt, wörtlich steht, dass Frau Heinen am 2. Oktober 1944 aus politischen Gründen verhaftet worden war. Auf Seite 3a des Ermittlungsberichts von Gestapokommissar Kütter steht geschrieben:

„Am 2.10.44 wurden wegen der Vorkommnisse in Köln- Ehrenfeld einige von den Ortsgruppen der NSDAP als politisch untragbar bezeichnete Personen zur Unterbringung in Konzentrationslager festgenommen. Darunter befand sich auch die Ehefrau Heinrich Heinen, Christin.“

Auch ihre Mitwirkung an einem Waffendiebstahl wird in diesem Bericht festgehalten, wodurch die Aussage der Frau Fensky bestätigt wird.

Nachdem ich diese Tatsachen festgestellt hatte, informierte ich Rechtsanwalt H., der seinerzeit Frau Heinen vertreten hatte. Er hat sich beim Kölner Regierungspräsidenten darum bemüht, die Anschrift seiner Mandantin, die er nicht mehr besaß, zu erhalten. Der Regierungspräsident hat es unter dem Aktenzeichen 56 1/6 – ZK: 167 4-9 abgelehnt, dem Rechtsanwalt die gewünschte Information zu geben, und zwar unter Berufung auf die Behauptung, dass mit dem seinerzeitigen Urteil das Mandat des Herrn Rechtsanwaltes erloschen sei. Ich erfuhr aber kurz danach, dass Frau Heinen mittlerweile verstorben ist. Gestorben mit dem Wissen, von diesem Staat als Angehörige einer „kriminellen Bande“ bezeichnet zu werden, weil sie im Jahre 1944 Soldaten Waffen gestohlen, diese den Ehrenfelder Widerständlern gegeben hat und schließlich weil sie – von den Ortsgruppen der NSDAP als politisch untragbar bezeichnet – von der Gestapo verhaftet worden ist.

Es ist mir nicht gelungen, ihre Erben ausfindig zu machen. Dies wäre einer Behörde wie der des Regierungspräsidenten sicherlich möglich, aber es ist schon verständlich, dass dieser die Beweise dafür, dass Frau Heinen Unrecht geschah und die Gerichte getäuscht wurden, lieber in seiner Behörde gut verwahren lässt. Denn eine Korrektur dieses Verfahrens würde es ihm unmöglich machen, sich weiterhin auf diese zwei Urteile zu berufen. Auch die Tatsache, dass ich ihn in der Zeitung „Freie Jüdische Stimme“[3] sowie anlässlich einer öffentlichen Podiumsdiskussion wegen dieses Falles beschuldigte, er würde Beweise im Amt unterdrücken, hat ihn nicht veranlasst, seiner Pflicht nachzukommen.

Ein ehemaliger Gestapobeamter

Dokumente, die die politische Verfolgung der von der Gestapo Ermordeten belegen, hatte ich gefunden. Ich erhielt sogar einen Fall der Gestapo-Ermittlungsakten in dieser Angelegenheit, die der Regierungspräsident so gut hütet, dass nicht einmal die Angehörigen der Opfer sie einsehen können, um sie zu rehabilitieren. Mit Zeugen konnte ich sprechen, die entweder dem Ehrenfelder Widerstand selbst angehörten oder die Opfer kannten. Die Haltung der Behörde des Regierungspräsidenten war jedermann bekannt. Mir wurde klar, dass weder der Wiedergutmachungsdezernent noch sein Vorgesetzter, der Regierungspräsident, ihrer Pflicht nachkommen würden. Andererseits war es gelungen, durch öffentliche Veranstaltungen, die Gründung der Bürgerinitiative und publizistischer Arbeit das Interesse auf diesen Fall zu lenken. Es war mir aber noch immer nicht gelungen, die Zeugen des Regierungspräsidenten selbst zu befragen oder auch nur zu erfahren, ob sie noch lebten. Lediglich von dem Gestapobeamten Hoegen hörte ich, dass er noch vor wenigen Jahren in Köln zuerst ein Feinkostgeschäft und später eine Wäscherei führte. Es war mir aber wichtig, zu versuchen, noch irgendeinen Angehörigen des Sonderkommandos zu sprechen, dem Hirschfeld, Hoegen und Schiffer angehörten.

Schließlich gelang es mir, einen Überlebenden ausfindig zu machen. Ich rekonstruierte die Namen der in der Anklageschrift und im Urteil des Verfahrens gegen Hoegen, Hirschfeld und. Schiffer genannten Zeugen, die Angehörige des Kommandos in Brauweiler waren und versuchte, diese Namen im Kölner Telefonbuch zu finden. Viele Anrufe erwiesen sich als falsche Fährte; bei einem aber hatte ich schließlich Glück – zumindest insofern, als er bestätigte, der von mir gesuchte ehemalige Zeuge im Verfahren gegen Hoegen und die anderen zu sein. Zu einem persönlichen Gespräch bei ihm zuhause kam es aber nicht mehr. Er war gerade an Magenkrebs operiert worden und nur bereit, mir am Telefon kurz einiges zu sagen. Von dem Gespräch habe ich eine Notiz angefertigt.

Er bestätigte mir, dass „einige“ der aus Ehrenfeld inhaftierten Jungen politisch gedacht hätten. In der Regel seien es nette junge Leute gewesen mit vernünftigen Ansichten, die keine Sympathie für die HJ und NSDAP gehabt hätten.

Nichts hätte diesen ehemaligen Gestapobeamten daran gehindert, mir am Telefon zu sagen, dass die Ehrenfelder Jungs, die von der Gestapo im Herbst 1944 verhaftet wurden, keine Widerständler gegen das NS-System gewesen seien. Es hätte ihn auch nichts daran gehindert, überhaupt jede Auskunft zu verweigern; er schränkte sie lediglich etwas ein, indem er sagte, dass er aufgrund seines Gesundheitszustandes nur kurz am Telefon etwas sagen könnte. Bei dem, was er mir sagte, differenzierte er sogar. Nicht alle würde er als Widerstandskämpfer charakterisieren, aber es sei ihm wichtig, dass diejenigen, die Widerstandskämpfer gewesen seien, auch rehabilitiert würden.

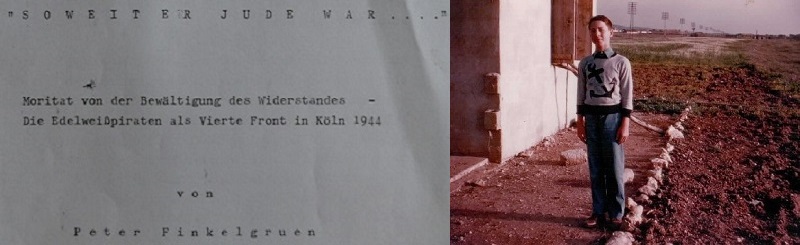

Bild oben: Das Titelblatt des Manuskripts, Peter Finkelgruens Heim in Kfar Samir (ehemals Neuhardthof), Israel, circa 1954

Zum Buch:

„Soweit er Jude war…“

Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944…

Herausgegeben von Roland Kaufhold und Andrea Livnat

Wenn Sie diese Veröffentlichung unterstützen möchten, spenden Sie bitte an haGalil e.V. unter dem Stichwort „Edelweisspiraten“.

Die Buches liegt auch in Druckversion vor:

Die Buches liegt auch in Druckversion vor:

Peter Finkelgruen, „Soweit er Jude war…“ Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944, Hrsg. v. Roland Kaufhold, Andrea Livnat und Nadine Englhart, Hardcover, 352 S., ISBN-13: 9783752812367, Euro 39,90, Bestellen?

Paperback, Euro 17,99, Bestellen?

Ebook, Euro 9,99, Bestellen?

[1] Peter Finkelgruen war an der Erstellung dieser Ausstellung zur Deportation französischer Juden maßgeblich beteiligt und pflegte in diesen Monaten einen engen Kontakt zu Beate und Serge Klarsfeld, die er auch einmal in ihrer Pariser Privatwohnung besuchte: Als er aus dem Fahrstuhl des Hauses stieg war er zuerst verwundert, dass ein Polizist zum Schutz vor ihrer Wohnungstür wartete. Siehe hierzu vertiefend: Kaufhold, R. (2013): Im KZ-Drillich vor Gericht: Ein Sammelband beschreibt, wie Serge und Beate Klarsfeld Schoa-Täter aufspürten und der Gerechtigkeit zuführten, Jüdische Allgemeine, 4.7.2013: https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/im-kz-drillich-vor-gericht/ sowie: Kaufhold, R. (2013): „Ich erinnere mich an diesen Deutschen ganz genau“ – Erinnerungen an den Lischka-Prozess, haGalil, 29.5.2013: http://buecher.hagalil.com/2013/05/lischka-prozess/; RK.

[2] Siehe: Peter Finkelgruen (1979): Walter Scheel: Kölner Widerstandskämpfer waren Verbrecher! In: Freie Jüdische Stimme (FJS) H. 1, Juli 1979. (s. haGalil 7/2019): https://www.hagalil.com/2019/07/freie-juedische-stimme/); Peter Finkelgruen & Gertrud Seehaus-Finkelgruen (1979): „Endlöser mit 35 Jahren Verspätung vor Gericht“, Freie Jüdische Stimme, Nr. 9, Nov. 1979; Gertrud Seehaus (2017): Vatersprache (Books on Demand, ISBN: 978-3744835497); Gertrud Seehaus (2017): Wo denn und wie denn? (Books on Demand, ISBN: 978-3-7448-9864-5); Roland Kaufhold (2013a): Im KZ-Drillich vor Gericht: Ein Sammelband beschreibt, wie Serge und Beate Klarsfeld Schoa-Täter aufspürten und der Gerechtigkeit zuführten, Jüdische Allgemeine, 6.7.2013: www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/16379; Roland Kaufhold, (2013b): „Ich erinnere mich an diesen Deutschen ganz genau“ – Erinnerungen an den Lischka-Prozess, haGalil, 29.5.2013: http://buecher.hagalil.com/2013/05/lischka-prozess/; Roland Kaufhold (2017): Vatersprache. Gertrud Seehaus Gedichte über den Lischka-Prozess, haGalil, 27.11.2017: https://www.hagalil.com/2017/11/vatersprache/.

[3] Die von Finkelgruen gemeinsam mit H. M. Broder von 1979 bis 1980 in Köln herausgegebene Zeitschrift kann als eine jüdische APO-Zeitung bezeichnet werden, vgl.: Kaufhold, R. (2019a): Eine „jüdische Apo“: Die Freie jüdische Stimme (1979 – 1980), haGalil, 7.7.2019: https://www.hagalil.com/2019/07/freie-juedische-stimme/ sowie Kaufhold, R. (2019b): Eine jüdische APO. Vor 40 Jahren gründeten Henryk M. Broder und Peter Finkelgruen in Köln die »Freie Jüdische Stimme«, in: Jüdische Allgemeine, 4.7.2019: https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/eine-juedische-apo/