Lange hat Henri Parens, renommierter amerikanischer Psychoanalytiker und Überlebender der Shoah, damit gerungen, über seine Erinnerungen an seine Verfolgung zu schreiben. Zu sehr fürchtete der 1928 im polnischen Lodz geborene Jude, von den zerstörerischen Erinnerungen überrollt, überwältigt zu werden. „Sprich, Erinnerung, sprich!“ lautete Vladimir Nabokoss Forderung – sie könnte als Motto über Parens nun vorliegende Lebenserinnerungen stehen…

Von Roland Kaufhold

Henri Parens – dessen nahezu gesamte Familie Opfer der deutschen Verfolgung geworden ist – hat sein Leben der pädagogisch-therapeutischen Behandlung schwer traumatisierter Kinder und Erwachsener gewidmet. Dieses Engagement war für den Psychoanalytiker eine Lebensaufgabe. Dies verbindet ihn mit den Schriften und Wirken seiner befreundeten Kolleginnen Anna Ornstein und Judith Kestenberg – auf die er im Buch vielfältig Bezug nimmt – , wie auch mit Bruno Bettelheim, Hans Keilson, Rudolf Ekstein und Ernst Federn.

Durch sein Engagement hat er in den USA unter psychiatrischen Fachkollegen ein hohes Renommee erworben. Seine Forschungen führten ihn zur Entwicklung von Programmen zur Prävention seelischer Schädigungen. Weiterhin setzte er sich im Rahmen seiner Möglichkeiten für eine bessere Beziehung zwischen Israelis und Palästinensern ein, was im Buch dargestellt wird. Über seine eigenen traumatischen Erfahrungen hat Henri Parens jedoch erst 60 Jahre später zu schreiben vermocht.

„Der Holocaust hat stattgefunden“ – „Was du berichtest ist zu monströs, um wahr zu sein“

„Der Holocaust hat stattgefunden“ (S. 11). Mit diesen Worten beginnt der amerikanische Psychoanalytiker sein Werk. Und kontrastiert diese Feststellung gleich mit dem von Simon Wiesenthal überlieferten Hohn eines SS-Mannes: „… auch wenn einer überleben sollte, wird die Welt ihm keinen Glauben schenken. … Die Leute werden sagen, was du berichtest ist zu monströs, um wahr zu sein“ (ebda.).

Jahrzehntelang rang Parens mit seinem Wissen, seinen Erfahrungen. Er musste sich im amerikanischen Exil, wohin er 14-jährig mit viel Glück gelangt war, eine neue Identität, ein neues Leben (Paul Parin) aufbauen, sich für einen Beruf qualifizieren, mit einer Lebensgefährtin eine Ehe leben und drei Kinder großziehen – seine Erinnerung hätte diese Lebensaufgabe gefährdet. Auch wollte er seine Familie nicht mit seinen zerstörerischen Erlebnissen belasten. Die (Überlebens)-Schuld spielte eine bedeutende Rolle in seinem Leben wie auch in seinen theoretischen Schriften. Auch hierüber schreibt Henri Parens in seinem 2004 in den USA erstmals erschienenem Werk.

Seelisch betrachtet war die Shoah für viele Überlebende, auch für Henri Parens selbst, ein kaum zu akzeptierendes Faktum. Nahezu seine ganze Familie, auch seine Mutter, wurde ermordet – lange erschien ihm dies als unwirklich. Konnte dies wirklich geschehen sein? Hatte er dies alles wirklich erlebt? War seine Familie wirklich von den Deutschen ermordet worden? Willkürlich, sinnlos, bösartig?

So konstatiert der 74-jährige nüchtern, affektgemildert, als würde er dies immer noch nicht ganz glauben können: „Meine Mutter wurde in Auschwitz ermordet, auch meine Tante Esther. Ihr Sohn, mein `kleiner´ Cousin Joseph, überlebte Auschwitz, aber starb in Buchenwald (ich hatte auch einen älteren Cousin Joseph, der für die Briten kämpfte und überlebte). Über das genaue Schicksal der anderen habe ich bis heute keine Kenntnis, außer über die Brüsseler, die überlebten“ (S. 14). Auch sein Vater gilt als „verschollen“.

In dem einleitenden Kapitel „Der Einstieg“ bemerkt Parens: „Ich habe lange mit mir gerungen, ich wollte beides: öffentlich Zeugnis ablegen und doch diese Öffentlichkeit vermeiden, dass der Holocaust mir und meiner Familie widerfahren ist. Da es ihn aber gab, hat er für mich ein Leben lang gedauert. (…) Seit Jahren höre ich, „wir müssen Zeugnis ablegen“, und trotzdem konnte ich das bis jetzt nicht angehen. Jetzt, da ich mit dem Schreiben beginne, bin ich 73 Jahre alt. Begonnen hat alles, als ich elf war“ (S. 14).

Und: „Ich begann mit der Niederschrift meines Zeugenberichts am 14. August 2002. Das Datum hat einen besonderen Stellenwert“ (S. 13) – es war der 60. Jahrestag der Deportation seiner Mutter nach Auschwitz. Dieses Datum hatte er sich nie einzuprägen vermocht, hatte es immer wieder vergessen.

„Hier stehe ich, ein Psychiater und Psychoanalytiker, immer noch tief verletzt durch das, was vor so vielen Jahren geschah.“

Über sich selbst als ins Alter gekommenen Autor schreibt er nüchtern: „Hier stehe ich, ein Psychiater und Psychoanalytiker, Alter 73, immer noch tief verletzt durch das, was vielen von uns vor so vielen Jahren geschah. Es wundert mich nicht, denn so funktioniert es: In der Jugend wirst du traumatisiert, und es wirkt ein Leben lang, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber der Holocaust ist immer gegenwärtig, lebenslang, egal, wie kurz oder lang das Leben noch währt. (…) Hier stehe ich, hingebungsvoll damit beschäftigt, meine Patienten zu verstehen, und folglich auch immer damit, mich selbst zu verstehen“ (S. 19f.).

Henri Parens´ Buch ist in der Art einer Selbstanalyse verfasst, die er in persönlicher, erzählender, gelegentlich etwas langatmig anmutender Weise vor dem Leser entfaltet. Sehr offen spricht er über seine Ängste, seine innere Ambivalenz, seinen Wunsch zu vergessen – und verbindet diese Spurensuche, diese Selbstkonfrontation mit einer historischen Rekonstruktion seiner eigenen Verfolgungsgeschichte. „Der Wunsch, zu verleugnen und dadurch eine traumatische Last abzuschütteln, findet sich nicht nur bei den Tätern, sondern auch bei den Opfern“ (S. 116), hebt der Autor hervor.

Henri Parens wird 1928 als Henri Pruszinowski in Lodz geboren – seinen Namen sollte er 25-jährig, mit Erlangung der amerikanischen Staatsbürgerschaft, in Henri Parens (lat.: Eltern) ändern. 1931 trennen sich seine Eltern, sein vier Jahre älterer Brüder Emanuel bleibt beim Vater in Polen. Henri geht mit seiner Mutter nach Brüssel, zu Hause wird bevorzugt jiddisch gesprochen. Am 10. Mai 1940 beginnt für den Zwölfjährigen und seine Mutter die Geschichte ihrer Vertreibung, ihrer Flucht. Henri ist gemeinsam mit etwa 40 Kindern in einem Sommercamp, da wird ihnen überraschend ein Weggehen nahe gelegt: „Wir waren beim Frühstücken, als uns gesagt wurde, wir sollten uns beeilen, aufessen, wir müssten alle schnell nach Brüssel zurück“ (S. 25). Es folgt eine überhastete Flucht in das scheinbar sichere Frankreich. Henri hat den Antisemitismus zwar schon am eigenen Leibe erlebt, der Junge weiß jedoch noch nicht, dass dieser der Anlass für ihre chaotische Flucht war. Im Sommer 1940 kommen sie in einem Ort namens Dorf unter, leben auf einem Bauernhof. Für Henri eröffnet dies neue, lebenspraktische Erfahrungen: So das gemeinsame Schlagen der Butter, das Herstellen von Frischkäse. Henri ist beeindruckt von den vielfältigen Fähigkeiten seiner Mutter, die er bewundert.

Die Familie ist sehr arm. Henri versucht sich aus bitterster Not mit dem Entwenden von Obst. Ein spannendes, aber auch gefährliches Unternehmen, beinahe wird er vom Bauern erwischt. Anfangs scheint ihnen die französische Bevölkerung noch freundlich gesonnen zu sein, bald erleben sie jedoch den Einfluss der Pétain-Regierung, die eine Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten betreibt. Wenige Monate später, im September 1940, geht die Flucht weiter: „Irgendwann im September 1940 wurden wir darüber informiert, dass die dort untergebrachten Fremden irgendwo anders hinverlegt werden sollten“ (S. 37). Henri und seine Mutter fliehen vor der deutschen Wehrmacht weiter nach Toulouse. Dort werden sie in das zehn Kilometer entfernt gelegene Internierungslager Rébédou verfrachtet. Henri erinnert sich: „Ich weiß noch, wie ich den Eintritt in die Hölle erlebte. In Toulouse war unser erstes Lager ein Internierungslager. In der Baracke war alles grau (…) Wie immer versuchte jetzt meine Mutter, mich vor dem Grau um uns zu schützen. Sie war eine erstaunliche Frau, diese Frau, meine Mutter. Ich werde nicht alles sagen, was ich ihr gegenüber empfinde.“ (S. 40)

Henri findet in Frankreich neue Freunde, schließt sich den „Israelitischen Pfadfindern“ an. Sie sind dem Hunger und der quälenden Kälte ausgesetzt, medizinische Versorgung gibt es kaum. Nach drei Monaten, im November 1940, geht die Flucht weiter: Als Juden müssen sie Rébédou verlassen, werden in das 15 Kilometer nördlich von Perpignan gelegene Rivesaltes verfrachtet: Henri Parens, er ist seinerzeit zwölf Jahre alt, schreibt über diese Zeit in dem Kapitel „Rivesaltes – das Vichy-Frankreich vertieft seine Schande“ (S. 48-53). Die Kälte und der Hunger nehmen zu, sie werden wegen der verheerenden hygienischen Zustände zunehmend von Krankheiten bedroht: „Rivesaltes war in hygienischer Hinsicht ein gefährlicher Ort; das war aber nur ein Teil seiner Brutalität“ (S. 53). Inmitten der tiefsten Not, der existentiellen Gefährdung, sucht der Junge innere Fluchtmöglichkeiten, entdeckt für sich das gemeinsame Tanzen und Singen – Das Leben geht weiter (Hans Keilson): „Wir waren Kinder, nur elf oder zwölf Jahre. Bis du die Schwelle zum Tode erreichst, geht das Leben weiter.“ (S. 57)

Der von den Deutschen und einigen französischen Helfern betriebene Prozess der Aussonderung, der Bedrohung der Juden verschärft sich. Im März 1941 werden sie in das jüdische Ghetto von Rivesaltes verlegt, eine „weitere Umdrehung hinunter in die Tiefe der Hölle“ (S. 58). Dies brachte eine zusätzliche Verschlechterung der Lebenssituation mit sich, das Gefühl der unmittelbaren existentiellen Bedrohung nahm zu. Einige Erwachsene hören von Gerüchten, dass eine systematische Ermordung aller Juden geplant sei. Es ist ein verstörendes Wissen, welches sie doch zugleich vor ihren eigenen Kindern verheimlichen mussten. Henri Parens erinnert sich: „Ich hatte seit Monaten kein Buch mehr aufgeschlagen. In Rébébédou hatten wir auch keine Bücher gehabt, aber wir haben wenigstens etwas gelernt. Alles mündlich, ohne Bücher, aber wir hatten immerhin Unterricht! Jetzt gab es keine Lektionen, außer dass wir lernten, ohne ausreichendes Essen auszukommen… (…) Mein Eindruck ist, dass ich das Nichtstun nur ertragen konnte, weil ich meine Mutter hatte und sie mich, und ich hatte meine Fantasie. Es kam mir nie in den Sinn, dass es für uns das Ende war. Aber es war ja noch Anfang 1941.“ (S. 59f.) Henri Parens hat nur noch bruchstückhafte, zeitlich nicht geordnete Erinnerungen an diese Lebensphase.

Fluchtpläne für ihren zwölfjährigen Sohn Henri in die USA

Seine Mutter hört von Gerüchten über die geplante Vernichtung der Juden: Sie entwirft für ihren Sohn Henry den Plan, dass er alleine – als Jugendlicher – , aus Rivesaltes fliehen soll. Sie hatte erfahren, dass jüdische Kinder in die USA mittels Helferorganisationen in Sicherheit gebracht werden konnten.

Durch die Bedrohung ist Henri zwangsweise „erwachsen“ geworden: Sie traut ihrem Sohn eine Flucht zu – verbunden mit dem fürchterlichen Wissen, dass diese Flucht ihres Sohnes voraussichtlich eine Trennung für Ewig bedeutet! Henri beschreibt seine Flucht, seinen Abschied von seiner Mutter – sie sollte wenig später in Auschwitz ermordet werden – in nüchterner, affektabspaltender Weise, für den Leser als Abwehr eines tiefen Schmerzes fühlbar.

Zuerst soll Henri gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Freund Savic fliehen, später wird der Plan geändert: Am 1. Mai 1941 flieht der knapp 13-jährige aus dem Lager, mit etwas Geld und dem Auftrag, sich irgendwie nach Marseille in ein kleines, vom amerikanischen Kinderhilfswerk OSE – Oevre de Secours aux Enfants – betriebenes Kinderheim durchzuschlagen. Seine Flucht beschreibt Parens lebendig. Es gelingt dem Jungen tatsächlich, ins jüdische Kinderheim zu gelangen, ohne enttarnt zu werden. Er trifft auf seiner Flucht auf Erwachsene, die ihn unterstützen, oder ihn zumindest nicht verraten. „Ich kam an“ (S. 71), so die nüchternen abschließenden Worte seiner Fluchtgeschichte. Ein Jahr später gelangt er in die USA.

Das neue Leben in den OSE-Heimen, inmitten von jüdischen Kindern und fürsorgenden Mitarbeitern, wird lebendig beschrieben. Der erfahrene emotionale und materielle Schutz gibt ihm die Kraft, die erlebten Traumata, insbesondere seinen Abschied von seiner Mutter, zu ertragen – und zugleich Kraft für die vorgesehene Übersiedelung in die USA zu finden. Von Anfang Mai 1941 bis April 1942 lebte Henri Parens in diesem Heim, inmitten von 25 jüdischen Kindern im Alter zwischen 6 und 14 Jahren, hat erstmals wieder Schulunterricht, wird materiell versorgt. Der Autor erinnert sich dieser Zeit in lebendiger Weise: „Wenn ich im Rückblick die Unterschiede zwischen den beiden Erfahrungen erfassen will: In Rivesaltes wurde ich in ein matschiges, graues Elend gestürzt – Hölle ist nur Feuer – , und im Heim, trotz der Trennung von meiner Mutter, erlebte ich eine schützende, fürsorgliche, sogar heilende Umgebung“ (S. 75).

1942: Flucht in die USA

Die Übersiedlung in die USA, im Kapitel „Unterwegs nach Amerika“ (S. 88-103) erzählt, bildet für ihn ein seelisches Moratorium (H. Keilson): Es war eine Trennung, aus der zugleich die Kraft für den Neuanfang im Exil erwuchs. Erleichtert wurde ihm dieser Übergang – wir mögen uns nur an Hans Keilsons aus seinen eigenen Verfolgungserfahrungen erwachsenen Studien zu kumulativen Traumata erinnern – durch eine Wiederbegegnung mit seinem Freund Savic.

„Trotz Verunsicherung fühlte ich mich bereit, zu gehen – wohin genau wusste ich nicht. Ich wusste nur: Amerika. (…) (Meine Betreuer) verabschiedeten mich mit herzlichen guten Wünschen, und ihre Hoffnung und Glückwünsche trugen mich auf meinem Weg. Mich trug auch, dass es der Wunsch meiner Mutter war, dass ich nach Amerika ginge. Unter uns Juden war es das Land der Hoffnung. Israel sollte diese Stellung erst später einnehmen“ (S. 86f.).

Überwältigend war für ihn war, dass seine Betreuer eine Wiederbegegnung mit seiner Mutter zu ermöglichen vermochten. Sie sollten sich noch einmal sehen, vor der endgültigen Trennung: „Das Leben muss weitergehen, du musst weitermachen“ (S. 91) sind die letzten Worte, die seine Mutter an ihn richtet. Und: „An unseren Abschied habe ich absolut keine Erinnerung. Ich könnte sie wahrscheinlich nicht ertragen. Wahrscheinlich hat sich mein Gedächtnis geweigert, sich dies einzuprägen“ (S. 65). Danach bricht Henri an Bord des Schiffes Le Maréchal Liautey nach New York auf. Der Anblick der Freiheitsstatue, bei seiner Ankunft, überwältigte ihn.

„Reflexionen – 60 Jahre später“ – und eine Reise nach Israel… Deutschland

Dies war das erste, die eigene Biografie erzählende Kapitel dieses lesenswerten Buches. Es folgen Beschreibungen seiner ersten Jahre in den USA. Danach, gleichfalls ergreifend, umfangreiche „Reflexionen – 60 Jahre später“ (S. 121 – 226): Henri Parens bemüht sich, seinen eigenen angstvollen, von tiefen inneren Widerständen begleiteten Erinnerungsversuch an seine Kindheit zu verstehen. Sehr berührend das Kapitel „Meine Reise nach Israel“ (S. 148 – 154) – eine Reise, an der ihm emotional sehr viel lag, die er jedoch immer wieder verschob. 1988, da war er 60, wurde er von Kollegen nach Israel eingeladen, um dort, in Jerusalem, über seine klinischen Erfahrungen zu sprechen. Kurz vor dem Abflug, 1989, erkrankte er psychosomatisch aufgrund seiner eigenen Traumatisierungen schwer:

„Wenige Tage, nachdem unsere Pläne feststanden und wir Flugtickets gekauft hatten, entwickelte ich eine sehr unangenehme und hartnäcige Überempfindlichkeit der Augen gegen Licht. Jeder direkte Lichteinfall in die Augen war unerträglich, ich musste wegschauen. Dieses Symptom war mir unbekannt. Mein Augenarzt rätselte, er konnte keine Ursache erkennen.“ (S. 149) Mit großem Bedauern musste Parens seine Vortragsreise nach Israel absagen. „Ich war emotional noch nicht bereit, nach Israel zu reisen. Bedrückend und peinlich, wie es für mich war, entschuldigte ich mich bei den Gastgebern in Jerusalem und Tel Aviv. Sie waren verständnisvoll und baten mich, sie zu informieren, wenn ich das nächste Mal eine Israel-Reise plante.“ (S. 149)

Erst zehn Jahre später, 1999, flog er erstmals nach Israel, hielt dort auch Vorträge. Ein Besuch in Yad Vashem überwältigte ihn: „Als wir das Gelände von Yad Vashem betraten, zitterte ich am ganzen Leib, wie wenn ich den Geistern meiner Vergangenheit begegnen sollte. Innerlich war ich verängstigt, obwohl das nach außen nicht unbedingt sichtbar war.“ (ebd.) Die Suche nach den genauen Todesumstände seiner Familie war mehr als quälend für ihn: „Ich wusste, dass meine Mutter in Auschwitz gestorben war. Bis heute weiß ich aber nicht, ob auch mein Vater und mein Bruder dort endete.“ (ebd.) Und er las immer wieder Primo Levi – die Lektüre „haute mich um.“ Das Verfassen seiner Erinnerungen warf ihn seelisch immer wieder nieder. Seine Frau stand ihm bei. Er vermochte es irgend wann, sein Buch doch noch abzuschließen. In Israel arbeitete er vor allem mit Yolanda Gampel zusammen, aber auch mit palästinensischen Kollegen vom Gaza Community Mental Health Programms, etwa mit Abdel Hamid Afana. Er besuchte auch das wegweisende Friedensdorf Neve Shalom/Wahat al Salam in Israel. Beim quälenden Niederschreiben seiner Erinnerungen bemerkt er: „2003, da ich darüber schreibe, bedrückt es mich, dass diese positiven Ansätze fast völlig zum Erliegen gekommen sind. Ein wenig Trost gibt es im Wissen, dass wir Juden eine Heimat haben, für alle Juden. Und sollten alle anderen Länder ihre Tore für uns Juden schließen – wie es sogar mein Amerika für die allermeisten der Anfang der Vierzigerjahre vor der Vernichtung fliehenden Juden getan hat – dann können wir noch dorthin.“

… und eine Reise nach Deutschland

Besuche in München, Berlin sowie Köln riefen in dem über 70-Jährigen tiefe Ängste und Schmerzen hervor. Henry Parens fürchtete, von seinen eigenen Traumata überrollt zu werden, „auch wenn das völlig unrealistisch und abwegig ist.“ (S. 155). Bei einem Besuch in Würzburg wurde er „dennoch“ bei einem Unfall schwer verletzt. „Und ich habe Nürnberg besucht, eine schöne Stadt. Ich besuchte aber auch München, was mich belastet hat.“ (ebd.)

Gemildert wurden seine Ängste nur durch die Anteilnahme einiger weniger deutscher Freunde und Kollegen, etwa Lotte Köhlers. Er besuchte einige Orte seiner Verfolgungsgeschichte, teils gemeinsam mit seiner Familie, teils alleine. Ein Besuch in Auschwitz war dem Überlebenden jedoch nicht möglich. Parens hebt hervor: „… Deshalb ergriff mich manchmal in München und in Köln die Furcht. Sie war real für mich, auch wenn sie nur auf Vorstellungen beruhte. Es kann ein unbewusstes Wissen um diese Verletzlichkeit gewesen sein, das mir Angst machte, nach Deutschland zu gehen. Es kann auch so sein – ganz komme ich noch nicht dahinter, manche meiner Fähigkeiten verweigern die Mitarbeit in diesem Punkt -, dass eine Reise nach Deutschland die erste Etappe auf dem Weg zur Vernichtung in Polen, dem Land meiner Geburt, gewesen wäre. Nein, ich halte nichts von der Vorstellung, dort zu sterben, wo ich geboren bin, wo meine Mutter geboren wurde und starb. Das könnte möglicherweise auch erklären, warum ich die Überreste von Auschwitz nie besuchen konnte. Viele andere haben es getan, doch immerhin: Ich bin nach Rivesaltes zurückgekehrt“ (S. 162).

Abgeschlossen wird dieses ansprechende, persönliche Buch durch umfangreiche psychoanalytisch orientierte klinische Überlegungen, welche der Autor wiederum mit seinen eigenen kindlichen Erlebnissen verknüpft.

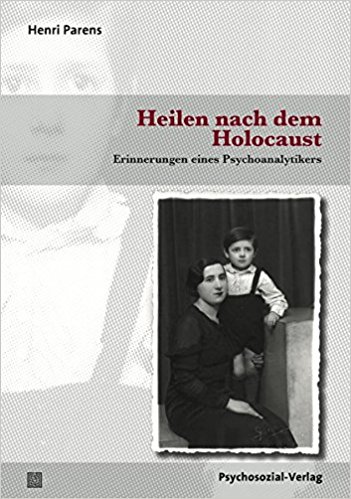

Henri Parens (2017): Heilen nach dem Holocaust. Erinnerungen eines Psychoanalytikers, Gießen: Psychosozial Verlag (Orginalausgabe: Renewal of Life. Healing from the Holocaust 2004), Bestellen?