|

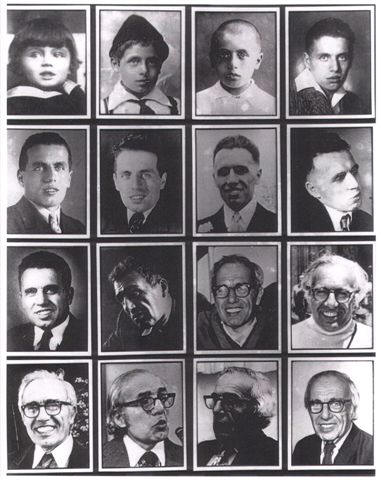

Rudolf Ekstein (1912 - 2005):

"Wiener mit amerikanischem

Pass"

Vor 70 Jahren, am 22.12.1938, floh der

Wiener Psychoanalytiker und Pädagoge Rudolf

Ekstein in die USA

Von Roland Kaufhold

"Als es mir im Sommer 1938 gelang zu

flüchten und ein neues Leben im Ausland zu

beginnen, war ich voller Angst und Wut.

Aller Widerstand war vergebens gewesen. Der

Kampf gegen den Faschismus, seit 1934

sogenannter illegaler Widerstand, war

verloren. Ich mußte weg, aber nicht nur als

Jude, sondern auch als Illegaler, als

Widerstandskämpfer. Ich war ein junger Mann

und versprach mir, ich würde nie wieder

zurückkommen, ich würde nie wieder Deutsch

sprechen. Deutsch war für mich die Sprache

der Unterdrücker, der Hakenkreuzler."

|

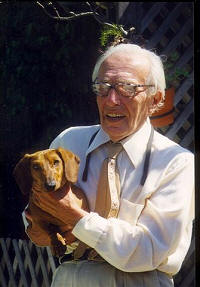

©

Daniel Benveniste |

Diese Erinnerungen an seine

50 Jahre zurückliegende Vertreibung aus Wien

stammen von Rudolf Ekstein, einem der

bedeutendsten Pioniere der

Psychoanalytischen Pädagogik (s. Kaufhold

1993, 2001, Wagner 2002). Vorgetragen hat er

sie 1987 auf dem großen Wiener Kongress

"Vertriebene Vernunft" (Ekstein 1987, S.

472), an welchem Ekstein gemeinsam mit

seinen aus Wien vertriebenen Berufskollegen

und Freunden Bruno Bettelheim, Ernst

Federn und Else Pappenheim

teilnahm. Bei seiner Emigration aus Wien war

der junge, von Sigmund Freud und

Siegfried Bernfeld psychoanalytisch

geprägte Intellektuelle 26 Jahre alt. Alles

musste er hinter sich lassen: Seine Sprache,

seine Heimat, seine Freunde, seine

politischen Überzeugungen, seine Familie –

der größte Teil seiner Familie wurde von den

Nationalsozialisten ermordet. 1936 hatte

Rudolf Ekstein seine Promotion zum Thema

"Zur Philosophie der Psychologie" an der

Wiener Universität noch abzuschließen

vermocht, am 6.3.1937 machte er sein

Rigorosum. Ein Jahr später, im Sommer oder

Herbst 1938, floh er aus Wien, zuerst nach

England, dann in die USA, wo er am

22.

Dezember 1938

ankam - und die seine zweite

Heimat werden sollte.

Der 70. Jahrestag seiner

Ankunft in den USA: ein Anlass, sich an das

Leben und Wirken dieses charmant-kreativen

"Wieners mit amerikanischem Pass", so seine

ironische Selbstbeschreibung, zu erinnern.

Rudi Ekstein verstarb vor gut drei Jahren in

Los Angeles (s. Kaufhold 2005).

Der Rudi aus Los Angeles

"Ich bin´s, der Rudi aus Los

Angeles." Eine typische Bemerkung für Rudolf

Ekstein, den liebenswert-optimistischen

Pionier der Psychoanalytischen Pädagogik.

Mit diesen Worten stellte sich Rudolf

Ekstein dem damaligen österreichischen

Bundeskanzler Franz Vranizky vor, als er

1992 anlässlich des Ottokringer 1. Mai-Zugs

auf der Ehrentribüne Platz nahm. Damals war

er bereits 80 Jahre alt, und immer noch

reiste er regelmäßig, für gut zwei Monate,

als Gastprofessor und Supervisor von Los

Angeles nach Wien und Salzburg, gelegentlich

auch in die Bundesrepublik. 1961 war er

erstmals wieder privat nach Wien gereist,

und 1970 wurde er offiziell als Gastredner

der Freud-Vorlesung der Wiener

Psychoanalytischen Vereinigung (WPV)

eingeladen.

Seitdem ist er, gemeinsam mit

seiner griechischstämmigen Frau Ruth, nahezu

jährlich nach Wien gereist, im Oktober 1995

erhielt er von der Wiener Universität ein

Ehrendoktorat – anlässlich dessen Verleihung

an der Wiener Universität antisemitische

Töne zu vernehmen waren. Jeweils rechtzeitig

zum 1. Mai kam er an, und kehrte dann wieder

vor dem 4. Juli, dem amerikanischen

Unabhängigkeitstag, nach Los Angeles zurück.

Diesen Festtag verbrachte er im Kreis seiner

amerikanischen Freunde, darunter zahlreiche

jüdischen Emigranten aus Österreich, in

seinem Haus in Los Angeles, Santa Monica. In

der 10-Millionen-Stadt leben etwa 400.000

Juden.

Jugend und Studium der

Freudschen Psychologie

Geboren wurde Rudolf Ekstein

am 9.2.1912 als Kind jüdischer Eltern im

Wien Sigmund Freuds, das ihn prägte, und

zwar in der im 9. Bezirk gelegenen Nußgasse.

Der Vater war Buchhalter, die Mutter starb

bald nach seiner Geburt. Als Kleinkind wurde

er daher der Obhut einer katholischen Frau

übergeben, die er als liebevolle

"Ersatzmutter" in Erinnerung hatte. Und doch

vermittelte sie ihm früh das Bewusstsein

seiner "Andersartigkeit": "Rudi, a so schena

Bua bist. Möcht ma gar nett glaubn, dass d’

a Jud bist", bemerkte sie gelegentlich.

In einem Gespräch mit

Herlinde Koelbl (1989, S. 57) kennzeichnete

Ekstein seine Einstellung zum Judentum

später so: "Mein Vater hatte eine gewisse

Beziehung zum Judentum. Er hat als kleiner

Bub im Tempel im Chor gesungen. Meine eigene

Beziehung zum Judentum war schon recht

abstrakt. (...) In der Schule hatten wir

dann jüdischen Religionsunterricht. Als

Siebzehnjähriger habe ich eine Matura-Arbeit

über "Soziale Probleme bei den Propheten"

geschrieben. Dabei habe ich versucht, eine

marxistische Erklärung des Wirkens der

Propheten zu geben. In Wien waren wir damals

alle Sozialisten und haben uns nicht um die

Religion des einen oder anderen gekümmert."

60 Jahre nach dieser

Abiturarbeit fügte er hinzu: "Ich glaube,

die Sorgen, die wir heute haben, werden auch

die Sorgen der nächsten jüdischen Generation

sein. In dieser Hinsicht sehe ich keine

wirkliche Veränderung. Jeder von uns weiß,

dass wir in einer gefährlichen Welt leben.

Jeder Tag belehrt uns, dass immer noch

Aggression und Gewalt regieren, daran wird

sich noch lange Zeit nichts ändern. (...)

Als ich sechzehn Jahre alt und Sozialist

war, hatte ich einen zionistischen Freund.

Wir beide stritten uns unaufhörlich. In

einem Schulaufsatz schrieb ich, dass sich

weder Zionismus noch Sozialismus in ihrer

reinen Form jemals verwirklichen lassen

werden. Aber ich fügte hinzu, dass etwas

anderes viel wichtiger sei. Wenn man ein

anständiger Mensch ist, müsse man eine

Utopie haben. Man brauche Zielvorstellungen,

auch wenn in der Zeitung nur

Schreckensnachrichten stünden. In diesem

Sinne bin ich Utopist geblieben. Alles, was

Sie in meinem Haus sehen, sind aufgelesene

Bruchstücke von Utopie." (in: Koelbl 1989,

S. 59, Kaufhold 2001, S. 99)

Eksteins Interesse für eine

Verbindung zwischen Pädagogik und

Psychoanalyse wurde durch ein frühes

Erlebnis geprägt: Nach einem mehrmonatigen

Krankenhausaufenthalt musste er als

13-jähriger aufgrund der Vorstellung eines

Lehrers die Schule verlassen. Sein Vater

stand jedoch hinter ihm und ließ ihn weiter

zur Schule gehen. Diese Erfahrung, dass sich

auch schwierige Aufgaben bewältigen lassen,

wenn man Unterstützung erhält, begleitete

ihn nun auf seinem weiteren Lebensweg: Er

hatte sich aufgelehnt, wegen einer

Erkrankung ungerecht behandelt zu werden,

und wurde in kurzer Zeit der beste Schüler

der Klasse. Er gab schwächeren Kindern

Nachhilfe und engagierte sich für

benachteiligte Kinder. Sein Berufswunsch

stand fest: Er wollte Lehrer werden

– ein besserer Lehrer als

derjenige, der ihn die Klasse hatte

wiederholen lassen.

Zeitgleich begeisterte er

sich für den Sozialismus, ein Engagement,

dem er bis ins hohe Alter treu blieb.

Ekstein engagierte sich in der

sozialdemokratischen Falken-, Mittelschüler-

und Studentenbewegung. Er identifizierte

sich mit Max Adler wie mit

Siegfried Bernfeld, der der jungen

psychoanalytisch-pädagogischen

Reformbewegung entscheidende Impulse

geliefert hatte. Bereits als junger

Psychoanalytiker hatte Bernfeld (1892-1953)

in Wien und später auch in Berlin große

Wertschätzung gefunden. Er war im Mai 1918

Assistent von Martin Buber beim

österreichischen Jugendtag und wurde im

gleichen Jahr Präsident der jüdischen Jugend

Österreichs sowie Herausgeber der

Zeitschrift Jerubbaal. 1919 hatte er

gemeinsam mit dem Psychoanalytiker

Wilhelm Hoffer – der ebenfalls in der

zionistischen Bewegung engagiert war – das

Kinderheim Baumgarten gegründet, ein

pädagogisches Modellprojekt, in dem 240

jüdische Kriegswaisen betreut wurden. Für

Bernfeld war dies der Mikrokosmos einer

modernen jüdische Erziehung, ein "erstes

Experiment, psychoanalytische Prinzipien auf

die Erziehung anzuwenden", wie Anna Freud

bemerkte (vgl. Kaufhold 2008a).

Eine der bereits von Bernfeld formulierten

grundlegenden Ideen der durch den Faschismus

ins Exil vertriebenen, somit

historisch-kulturell entwurzelten

Psychoanalytischen Pädagogik formulierte

Ekstein folgendermaßen:

"Bernfeld spricht davon, daß

der Erzieher gegen zwei Grenzen der

Erziehung ankämpfen muß, die kaum zu

meistern sind. Da ist nun die Grenze der

Gesellschaftsordnung, die es dem Erzieher

unmöglich macht, sein Ziel zu erreichen.

Dann spricht Bernfeld über die zweite

Grenze, das Unbewußte des Kindes, ein

Hindernis, das der Erzieher nicht überwinden

kann. Es ist, als ob der Erzieher gegen zwei

Feinde ankämpfen müsse: die ungünstige

Ordnung oder gar Unordnung der Gesellschaft

und die Hindernisse des Unbewußten im

Kinderleben." (Ekstein 1973, in Kaufhold

2001, S. 122)

Oder, mit anderen Worten

formuliert: Nur der Pädagoge, der sowohl die

gesellschaftlich vorgegebenen als auch die

durch seine eigene Biographie, sein eigenes

Unbewusstes gesetzten Grenzen nüchtern

anzuerkennen vermag, der seine eigenen

Ideale immer wieder mit den konkreten

Rahmenbedingungen seines sozialen Feldes zu

verbinden vermag, kann auf Dauer seelisch

gesund und kreativ im pädagogischen Feld

arbeiten.

Wie für viele jüdische

Reformpädagogen, die damals nach Palästina

emigrierten, blieb Bernfeld auch für

Ekstein ein Vorbild, an dem er sich

zeitlebens orientierte und an dessen Wirken

er in zahlreichen englisch- und

deutschsprachigen Publikationen erinnerte

(s. Kaufhold 2001, S. 120-124, S. 295-298,

Kaufhold 2008): "Der Siegfried Bernfeld war,

was soll ich sagen, eine Art frecher

Revolutionär", so Ekstein in einem Interview

im Jahre 1992 (Kaufhold 2001, S. 274). Und:

"Der eindrucksvollste psychoanalytische

Schriftsteller war für mich Siegfried

Bernfeld" (Oberläuter 1985, S. 244).

Ekstein hatte in Wien Psychologie studiert

und begeistert die Schriften von Sigmund

Freud, Siegfried Bernfeld, August Aichhorn,

Wilhelm Hoffer und Anna Freud gelesen. Er

besuchte den neugegründeten Ausbildungskurs

für Psychoanalytische Pädagogik und begann

seine analytische Ausbildung bei Eduard

Kronengold. Zugleich nahm er Kontakt zu

konkreten pädagogisch-psychoanalytischen

Projekten auf.

Politischer Widerstand und Kampf im

Untergrund

Der Jude Rudolf Ekstein war

intensiv im antifaschistischen Widerstand

gegen die Nationalsozialisten engagiert

gewesen, zuerst bei den sozialistischen

Mittelschülern, den "Roten Falken" und den

Kinderfreunden, dann bei der Arbeiterpartei.

Nach den Februarkämpfen 1934 trat der

22-jährige aus Protest gegen die

zögerlich-unentschlossene Haltung der

Mehrheitssozialdemokraten aus der

Arbeiterpartei aus und dem illegal

operierenden Kommunistischen Jugendverband (KJV)

bei: "Man hat mit der Phantasie gelebt, man

müsste siegen und dann die andere Partei

vernichten. (...) Wir glaubten an volle

Macht" (Oberläuter 1985, S. 85, Kaufhold

2001, S. 101) beschrieb Ekstein 50 Jahre

später die damalige Situation. Der

psychoanalytisch geschulte Rudolf Ekstein

war an der Verteilung von Flugblättern und

der theoretischen Schulung der Mitglieder

engagiert, hielt Vorträge über die

"Grundlagen des Marxismus" und nahm an

"illegalen" Wehrübungen im Wienerwald teil.

Einer seiner engen Freunde war damals

Christian Broda, der spätere

österreichische Justizminister. Dieser bat

ihn in den 1960er Jahren vergeblich, er möge

doch nach Wien zurückzukehren. Eksteins

Familie war nicht zu diesem Schritt bereit.

Aus dem Kreis der Wiener Psychoanalytischen

Pädagogik ist später einzig

Ernst Federn nach Wien

remigriert.

1937 veröffentlichte Ekstein in einer

Untergrundzeitung einen von Wilhelm Reichs

Gedankengut beeinflussten Aufsatz zur "Sexualpolitik

des Faschismus", in welchem er sich für

eine sexuelle Aufklärung und Befreiung

einsetzte. Ekstein wurde – vergleichbar dem

tragischen Schicksal Wilhelm Reichs (s.

Fallend/Nitzschke, 1997) – 1937 (!) aus dem

Kommunistischen Jugendverband

ausgeschlossen. Er erlebte diesen Ausschluss

als "ein merkwürdiges Schicksal, daß man

mehr von den eigenen (Leuten)

rausgeschmissen wird, als von den anderen."

(Oberläuter 1985, S. 37) Nach einer

anfänglich optimistischen Phase wurde ihm

die Gefährdung Österreichs zunehmend

bewusster: "Es war Leuten wie mir ziemlich

klar, daß wir gegen eine Verlustsituation

ankämpften. Aber man hat ja nicht aufgeben

können, nicht?" (Oberläuter 1985, S. 33).

Und: "Damals lebten wir schon in einer Zeit,

in der man nicht recht wußte, wie lange man

noch in Österreich leben kann, bis man

flüchten muß. Werde ich mit dem Doktorat

fertig werden?" (Ekstein 1992, S. 127).

Nach mehrmaligen Festnahmen

und einem mehrwöchigen Gefängnisaufenthalt

floh Ekstein im Sommer oder Herbst 1938 über

Belgien und England – wo er am 27.10.1938

noch einmal Anna Freud traf – in die USA. Er

nahm zwei Koffer voller Bücher mit, darunter

elf Bände der "Zeitschrift für

Psychoanalytische Pädagogik", Bernfelds

"Sisyphos" und Thomas Manns "Über den

kommenden Sieg der Demokratie", ein

"kleines, aber unvergeßliches Büchlein" (Ekstein).

Diese Bücher hat Ekstein zeitlebens

aufbewahrt. Er zeigte sie voller Stolz

seinen zahlreichen europäischen Besuchern,

denn sie waren für ihn der geistige Besitz

seiner ersten Heimat, ein Symbol des

Widerstands, der inneren Ungebrochenheit und

der psychischen Kontinuität.

Das Glück seiner Emigration

sollte die Tiefe seines (auch privaten)

Verlustes jedoch nicht verdecken.

Gegenüber Koelbl (1989, S.

57) hob er hervor: "Die einzige Person, die

ich retten konnte, war mein Vater. Mein

Onkel und seine katholische Frau sind in

Wien krank und ohne Verpflegung zugrunde

gegangen. Alle anderen mir bekannten

Verwandten – mit Ausnahme von zwei älteren

Damen, die ich noch getroffen habe – sind

umgekommen. Ich weiß nicht, wo."

New York, Boston und Los Angeles

Eksteins weiterer beruflicher

Weg in den USA sei hier (s. Kaufhold 2001)

nur kurz skizziert: Er ließ sich zunächst in

New York nieder und erlangte, durch

Vermittlung einer

Flüchtlingshilfeorganisation, bei New

Hampshire eine Stelle als Lehrer. In dieser

Flüchtlingsorganisation waren amerikanische

Kollegen tätig, die einige Jahre zuvor nach

Wien gekommen waren, um die junge

psychoanalytisch-pädagogische

Aufbruchbewegung vor Ort kennen zu lernen

(vgl. Kaufhold 2003). Zwei Jahre lang

arbeitete er dort, weitgehend unentgeltlich,

und vermochte in der Arbeit mit den Kindern

und Jugendlichen seine Englischkenntnisse zu

verbessern. Schrittweise vermochte er sich

so in seine ihm noch sehr fremde, neue

Heimat einzuleben, sich seelisch neu zu

orientieren. In dieser Anfangszeit wurde der

jüdische Flüchtling und Widerständler, der

selbst nur mit großem Glück der Schoah

entronnen war, von starken Schuldgefühlen

gepeinigt: "Man lebte in den ersten Monaten

immer mit dem entsetzlichen Schuldgefühl,

dass man selbst gerettet ist und andere

Leute umkommen lässt", erinnerte er sich

Jahrzehnte später in einem Interview mit dem

Wiener Dokumentationsarchiv für Widerstand

DÖW.

Wenige Wochen nach seiner

Ankunft veröffentlichte Rudolf Ekstein in

einer amerikanischen Fachzeitschrift seinen

ersten englischsprachigen Aufsatz, in

welchem sich sein ungebrochenes

pädagogisch-politisches Engagement sowie

seine Hoffnung auf das demokratische Amerika

widerspiegelte: "A refugee Teacher Looks

on Democratic and Fascist Education".

Der Emigrant Ekstein bemerkt:

"So sehr wir uns auch

bemühten, in meinem kleinen Land in

Mitteleuropa den Faschismus zu verhindern

und die Demokratie wiederherzustellen – wir

hatten keinen Erfolg. Es mag daher abwegig

erscheinen, wenn ein Flüchtling nach dem

Untergang der Freiheit in Österreich über

demokratische und faschistische Erziehung in

Amerika schreibt, dieser Hochburg der

persönlichen Freiheit und der Hoffnung der

gesamten fortschrittlichen Welt. Wir wenigen

Glücklichen aus einer unüberschaubaren

Anzahl von Flüchtlingen und Gefangenen

müssen unser Versagen eingestehen. Es ist

uns nicht gelungen, in unserer Heimat die

Kultur, die Glaubensfreiheit, die Freiheit

der politischen Meinung (...) zu

verteidigen." (Ekstein 1994, S. 138) Und er

endet mit den Worten: "Ich bin sehr

glücklich darüber, an einer amerikanischen

Schule zu arbeiten, und ich bin besonders

froh darüber, dass diese Schule ein

Interesse an fortschrittlicher Erziehung

hat. (...) Ich werde mein Bestes geben, um

den Weg der Demokratie zu gehen. (...) Meine

Hoffnung ist Amerika!" (in: Kaufhold 2001,

S. 107f.)

Ekstein absolvierte dann in

Boston eine Ausbildung als social worker

und beendete bei dem Wiener Emigranten

Eduard Hitschmann seine Lehranalyse. Von

1947 bis 1957 leitete er an der legendären

psychoanalytischen Menninger Foundation

ein Forschungsprojekt für psychotische

und sogenannte Grenzfallkinder. Durch diese

wissenschaftliche und

pädagogisch-therapeutische Tätigkeit

erlangte er in der internationalen

Fachöffentlichkeit hohes Ansehen. Seine

Forschungsergebnisse fasste Ekstein

(gemeinsam mit R. Wallerstein) in dem Buch "The

teaching and learning of Psychotherapy"

(1958) zusammen. Als seine zehnjährige

Tätigkeit bei der Menninger Foundation

beendet war, berichtete sogar die lokale

Tageszeitung darüber: "Ekstein to Leave

Menningers Soon". Von 1958-1978 setzte

Ekstein dann an der Reiss-Davis Klinik

in Los Angeles seine

psychoanalytisch-pädagogische Tätigkeit

sowie die Zusammenarbeit mit Lehrern und

Sozialarbeitern fort. Ekstein wurde von

einer Vielzahl amerikanischer

psychoanalytischer Institute ausgezeichnet.

Seine aus der klinischen

Praxis erwachsene Produktivität war enorm.

Sie umfasst ca. 500 Studien und Rezensionen.

1963 erschien der Beitrag "Psychoanalyse und

Erziehung - Vergangenheit und Zukunft", die

Publikation, in welcher erstmals nach dem

Krieg in deutscher Sprache an die

Vernichtung der Psychoanalytischen Pädagogik

durch den Nationalsozialismus erinnert

wurde; 1966 publizierte Ekstein in den USA

seine Forschungen zur kindlichen Psychose in

dem Buch "Children of Time and Space, of

Action and Impulse: Clinical Studies on the

Psychoanalytic Treatment of Severely

Disturbed Children"; 1969 erschien der

psychoanalytisch-pädagogische Sammelband "From

Learning for Love to Love of Learning";

1973 kam auf deutsch endlich das Buch "Grenzfallkinder"

heraus, eine Sammlung von Arbeiten zur

Milieutherapie mit psychisch schwerkranken

Kindern. 1976 folgte auf englisch "In

Search of Love and Competence"; 1994 in

deutscher Sprache eine Auswahl der

klinischen und pädagogischen Studien

Eksteins (Wiesse 1994). 1985 (Oberläuter)

und 2001 (Kaufhold) wurden umfangreiche

biografisch-werktheoretische Studien über

sein Wirken publiziert.

Freundschaft mit Bruno

Bettelheim

In jenen Jahren wurde

Bruno Bettelheim der engste Freund und

Kollege Eksteins, mit dem er nach einem

Forschungsaufenthalt in Israel Mitte der

1960er Jahre dessen legendäre Kibbuzstudie

"Die Kinder der Zukunft" (Bettelheim 1969)

liebevoll-kritisch diskutierte. Ihre enge

Freundschaft und Zusammenarbeit ist in ihrem

Briefwechsel dokumentiert (in: Kaufhold

1994; s. Kaufhold 2001, 2003a).

Rudi Ekstein (li), seine

Frau Ruth, Bruno Bettelheim

@

Roland Kaufhold, Psychosozial-Verlag

Dem alten und kranken

Bettelheim bot er 1989 an, in seinem Haus zu

wohnen.

Bettelheim, dem posthum in vielfacher

Hinsicht sehr viel Unrecht angetan worden

ist (s. Ekstein 1994, Kaufhold 1993, 2001,

2003a, Fisher 2003), zog dieses Angebot

nicht ernsthaft in Erwägung. Er nahm sich im

Januar 1990 das Leben, eine Tat, die auch

als späte Reaktion auf seine elfmonatige

Gefangenschaft in Dachau und Buchenwald

verstanden werden kann.

Kurz zuvor hatten Ekstein und Bettelheim

noch ein letztes dokumentiertes Gespräch

über ihr Leben sowie die Geschichte der

Psychoanalyse geführt (Bettelheim/Ekstein

1994). Eksteins Erinnerungsbeitrag "Mein

Freund Bruno (1903-1990).

Wie ich

mich an ihn erinnere" an

Bettelheim (Ekstein 1994),

sein gemeinsames Interview mit Ernst Federn

über Bettelheim (Kaufhold 1993a) wie auch

der publizierte Briefwechsel zwischen beiden

(in Kaufhold, 1994) gehören für mich zu

Eksteins anrührendsten Beiträgen.

Ein Besuch in seinem Haus in

Los Angeles hinterlässt tiefe Erinnerungen,

die auch 13 Jahre später in mir nicht

verblassen: Es war ein beeindruckendes

österreichisch-amerikanisches Museum zur

Geschichte der Psychoanalyse, ein Zeugnis

der vertriebenen europäischen Kultur. Eine

Begegnung mit Rudi Ekstein bildete immer

einen Anlass für köstliche, anrührende

Anekdoten. Daniel Benveniste, ein

früher in San Francisco und heute in

Caracas, Venezuela tätiger Psychoanalytiker,

hat mir nach Rudi Eksteins Tod eine für

Eksteins Persönlichkeit kennzeichnende

Episode erzählt:

"In 1995 I brought Rudi and

his wife to San Francisco where he delivered

a public lecture on his reminiscences of

psychoanalysis in Vienna. There were three

other speakers in the symposium, which I had

organized, and I prepared signs in the

parking lot to reserve spaces for their

cars. At the end of the event I asked my

friend and colleague, Dr. Jeff Sandler, if

he could give the Ekstein’s a ride to their

hotel. He readily agreed and afterward told

me that on their way out of the parking lot

Rudi saw the sign again that read 'This

Space Reserved for Rudolf Ekstein' and he

asked Jeff to stop and take the sign for

him. Rudi’s wife, exasperated with him,

cried out, 'Rudi! Where are you going to put

a thing like that?' (Remember his house is

full of diplomas and honorary degrees.) Rudi

paused a moment and said, 'Over my bed!'"

Am 18.

März 2005 ist Rudi Ekstein von uns gegangen.

Zehn Tage später, am 1.4.2005, verstarb

seine Ehefrau Ruth, mit der er seit 1942

verheiratet war. Sie hinterlassen zwei

Kinder, Jean und Rudolf, die beide in den

USA als Lehrer arbeiten, sowie ein

Enkelkind. In der Los Angeles Times erschien

am 23. März ein Nachruf, in welchem unter

anderem eine Aussage Eksteins über die enge

Freundschaft mit Bettelheim zitiert wird: "We

always had a wonderful time together.

I treasure every hour. (...)

Neither of us was a ‘yes’ man. If you have a

friend who always agrees, for what do you

have the friendship?"

Wir haben Rudi Ekstein, der

aus einer untergegangenen,

märchenhaft-nostalgisch verklärten Ära

stammte, sehr viel zu verdanken. Unsere

Erinnerung an diesen lieben, charmanten,

kreativen, wienerisch-nostalgischen,

unverbesserlich optimistischen Mann wird in

uns lebendig bleiben.

In Wien, dies bleibt noch

nachzutragen, erinnert heute das

psychoanalytisch-pädagogische

Rudolf Ekstein

Zentrum an sein

jahrzehntelanges unermüdliches Wirken. Sein

umfangreicher Nachlass wird in einer am

Institut für Bildungswissenschaft, NIG

(Universitätsstraße 7, 1010 Wien)

angeschlossenen Bibliothek aufbewahrt und –

hoffentlich - auch aufgearbeitet.

Dieser Nachruf wurde der

TRIBÜNE. Zeitschrift zum Verständnis des

Judentums, 44. Jahrgang, Heft 174, Nr.

2/2005, S. 92-96 entnommen und für diese

Publikation überarbeitet und erweitert. Wir

danken dem

Tribüne-Verlag herzlich für die

Nachdruckrechte.

©

Daniel Benveniste

Literatur

Benveniste, D. (1992):

Siegfried Bernfeld in San Francisco. Ein

Gespräch mit Nathan Adler. In: Fallend/

Reichmayr (Hg.) (1992), a.a.O., S. 300-315.

Benveniste, D. (1998): A

bridge between psychoanalytic worlds: a

dialog with Rudolf Ekstein, Psychoanalytic

Review, 85 (5), October 1998, S. 675–96.

Bettelheim, B. & Ekstein, R.

(1994):

Grenzgänge zwischen den Kulturen.

Das letzte Gespräch zwischen Bruno

Bettelheim und Rudolf Ekstein. In: Kaufhold,

R. (Hg.)

(1994), S. 49-60.

Ekstein, R. (1936): Zur

Philosophie der Psychologie. Eine

philosophische Untersuchung in Anschluß an

Th. Ziehens "Die Grundlagen der

Psychologie". Dissertation, Wien.

Ekstein, R. (1939/1994):

Demokratische und faschistische Erziehung

aus der Sicht eines Lehrers und Flüchtlings

– Oktober 1939. In: Wiesse, J. (Hg.) (1994):

S. 138–151.

Ekstein, R., & Motto, E. L.

(1963): Psychoanalyse und Erziehung –

Vergangenheit und Zukunft. Praxis der

Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 12

(6), S. 213–233.

Ekstein, R. (1966): Children

of Time and Space, of Action and Impulse:

Clinical Studies on the Psychoanalytic

Treatment of Severely Disturbed Children.

New York.

Ekstein, R., & Motto, R. L.

(1969): From learning of love to love of

learning.

New York.

Ekstein, R. (1973):

Grenzfallkinder.

München.

Ekstein, R., & Cooper, B.

(1973a): Der Einfluß der Psychoanalyse auf

Erziehung und Unterricht. In: Ammon, G.

(Hg.) (1973): Psychoanalytische Pädagogik.

Hamburg, S. 35–55.

Ekstein, R. (1973b): Dialog

über Sexualität: Distanz gegen Intimität.

In: Ammon, G.

(Hg.) (1973):

Psychoanalytische Pädagogik.

Hamburg, S. 124–137.

Ekstein, R. (1976): In Search

of Love and Competence.

New York.

Ekstein, R. (1987): Die

Vertreibung der Vernunft und ihre Rückkehr.

In: Stadler, F. (Hg.) (1987): Vertriebene

Vernunft I. Emigration und Exil

österreichischer Wissenschaft 1930–40.

München-Wien, S. 472–477.

Ekstein, R., Fallend, K., &

Reichmayr, J. (1988): "Too late to start

life afresh".

Siegfried Bernfeld auf dem

Weg ins Exil. In: Stadler, F. (Hg.) (1988):

Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil

österreichischer Wissenschaft 1930–40.

Wien-München, S. 230-241.

Ekstein, R. (1989): Grußwort

anläßlich des 10jährigen Bestehens des

Vereins für psychoanalytische Sozialarbeit

e.V., psychosozial 12, Heft 37, S.

13–17.

Ekstein, R. (1992):

Philosophiestudieren in den dreißiger

Jahren. In: Fischer, K. R., & Wimmer , F. M.

(Hg.) (1992): Der geistige Anschluß.

Philosophie und Politik an der Universität

Wien 1930–1950, Wien.

Ekstein, R. (1994):

Mein

Freund Bruno (1903-1990). Wie ich mich an

ihn erinnere. In: Kaufhold, R. (Hg.) (1994):

Annäherung an Bruno Bettelheim, S. 87-94

(Beim Autor für 12 € erhältlich).

Ekstein, R., & Fisher, D. J.

(1994a): Offener Brief an »Newsweek«. In:

Kaufhold (Hg.) (1994): S. 300–302.

Fallend, K./Nitzschke, B.

(Hg.) (2002):

Der 'Fall' Wilhelm Reich. Beiträge zum

Verhältnis von Psychoanalyse und Politik.

Giessen.

Fisher, D. J. (2003):

Psychoanalytische Kulturkritik und die Seele

des Menschen. Essays über Bruno

Bettelheim unter Mitarbeit von Roland

Kaufhold et. al. Gießen

(Psychosozial-Verlag).

Kaufhold, R. (Hg.)

(1993):

Pioniere der Psychoanalytischen Pädagogik:

Bruno Bettelheim, Rudolf Ekstein, Ernst

Federn und Siegfried Bernfeld.

psychosozial Heft 53 (I/1993), 16.

Jg.

Kaufhold, R. (1993a): Zur

Geschichte und Aktualität der

Psychoanalytischen Pädagogik: Fragen an

Rudolf Ekstein und Ernst Federn. In:

Kaufhold (Hg) (1993), S. 9–19.

Kaufhold, R. (1994): Material

zur Geschichte der Psychoanalytischen

Pädagogik: Zum Briefwechsel zwischen Bruno

Bettelheim und Rudolf Ekstein. In: Kaufhold

(Hg.) (1994):

Annäherung an Bruno

Bettelheim. Mainz (Beim Autor für 12 €

erhältlich).

Kaufhold, R. (Hg.)

(1999):

Ernst Federn: Versuche zur Psychologie des

Terrors. Material zum Leben und Werk von

Ernst Federn. Gießen

(Psychosozial-Verlag).

Kaufhold, R. (2001):

Bettelheim, Ekstein, Federn: Impulse für die

psychoanalytisch-pädagogische Bewegung,

Gießen (Psychosozial-Verlag).

Kaufhold, R. /Lieberz-Groß,

T. (Hg. 2001a): Deutsch-israelische

Begegnungen, psychosozial Nr. 83,

Heft 1/2001.

Kaufhold, R. (2003):

Spurensuche zur Geschichte der die USA

emigrierten Wiener Psychoanalytischen

Pädagogen, in: Aichhorn, T. (Hg.) (2003):

Geschichte der Wiener Psychoanalytischen

Vereinigung I. 1938 - 1949, Luzifer-Amor,

16.

Jg., Heft 31, 2003, S. 37-69.

Kaufhold, R. (Mthg.) (2003a):

"So können sie nicht leben" - Bruno

Bettelheim (1903 – 1990). Zeitschrift für

Politische Psychologie 1-3/2003.

Koelbl, H. (1989): Rudolf

Ekstein. In: Koelbl, H. (1989): Jüdische

Porträts. Frankfurt/M., S. 57-60.

Oberläuter, D. (1985): Rudolf

Ekstein - Leben und Werk. Kontinuität und

Wandel in der Lebensgeschichte eines

Psychoanalytikers. Wien-Salzburg.

Pelinka, P. (1992): Der rote

Rudi. In: Falter, 27/1992, S. 10f.

Wagner, R. (2002):

Psychoanalytische Pädagogik – ein Gespräch

zwischen Roland Kaufhold und Rolf Wagner. In:

"Fragen und Versuche" Nr. 100, Juli

2002 (Zeitschrift der Freinet-Pädagogen).

Wiesse, J. (Hg.)

(1994): Rudolf Ekstein und

die Psychoanalyse. Göttingen.

--> haGalil-Themenschwerpunkt Bruno

Bettelheim

Anmerkungen:

Privatarchiv von Roland Kaufhold, s.

Kaufhold 2001, S. 274.

Persönliche Mitteilung von Daniel Benveniste

per e-mail, 31.3.2005. |