Christoph Wallichs „Mayerische Synagoga in Greiffswalde“…

Von Judith Kessler

Eine Rabbiner-Puppe im vollen Ornat? Nein, wir sind nicht im „Jewish Disneyland“ in Krakau, wo heute lebensgroße Pappfiguren zur Dekoration jüdischen Vorkriegslebens herhalten müssen, sondern müssen 300 Jahre zurückgehen ins pommersche Greifswald, wo es zwar zu dieser Zeit keine Juden gab (1697 hatte die schwedisch-pommersche Regierung alle ausweisen lassen), aber die „Mayerische Synagoga“, eine Art „Lehrsynagoge“ für Christen. Und in eben dieser Synagoge stand die Rabbinerfigur, die ihr Schöpfer Christoph Wallich 1708 so beschreibt:

„Stehet in Lebens-Größ ein Rabbi in seinem völligen Habi, worinnen er sein Gebet in der Synagoga verrichtet. Als in einem gantz schwartzen Kleid und Mantel mit einem gelben Flecken darauff wie die Jüden ins gesamt in Franckfurt und Wormbs, als ein Kenn-Zeichen tragen müssen. Er hat die Denck-Zettel an der Stirne zwischen denen Augen, und am lincken Arm; das Tallith über das Haupt, woran die Zizit (Läplein) an denen 4 Ecken richtig geknüpffet…“

Unlängst hat nun ein Autorenteam um Christfried Böttrich, Thomas K. Kuhn und Daniel Stein Kokin sich mit dem Phänomen befasst und ein wissenschaftliches (dennoch erbaulich zu lesendes) 600-Seiten-Werk über die „Mayerische Synagoga in Greiffswalde“ verfasst. Grundlage ist Christoph Wallichs Schrift selbst – das einzige Überbleibsel der Synagoge. Die Autoren haben alle Spuren und Quellen über sie akribisch (und stellenweise kriminalistisch anmutend) zusammengetragen und kommentieren sie kenntnisreich.

Auftraggeber für die Errichtung der Lehrsynagoge war der Dekan der Theologischen Fakultät in Greifswald, Johann Friedrich Mayer (1650–1712), ein fanatischer Verfechter der lutherischen Orthodoxie und Verfasser eines eigenen „Juden-Katechismus“. Mit seiner „Synagoga“ wollte er die Absurdität der jüdischen Religion vorführen und die Juden zur Taufe bewegen. Sie lockte in der Tat viele Besucher an, sogar Zar Peter I., heißt es. Sie war Teil der Mayerschen Bibliothek in der Greifswalder Domstraße, die als eine der größten und wertvollsten Privatbibliotheken des beginnenden 18. Jahrhunderts gilt. Noch heute befindet sich hier die Theologische Fakultät der Universität. Nach Mayers Tod gelangte die „Synagoge“ über Leipzig nach Dresden, wo sie im Zwinger als Teil eines „Juden-Cabinets” zu besichtigen war, bevor sie spurlos verschwand.…

Einrichten lassen hatte sich Mayer den Raum von Christoph Wallich, „eines von Jüdischen Eltern gebohrnen, aber vor vielen Jahren, nach erkandter Jüdischer Finsterniß, zum Christlichen Glauben getretenen Mannes“.

Der Konvertit Wallich hat nicht nur seine Rabbi-Puppe aufgebaut, sondern alles zusammengetragen, was in einer Synagoge seiner Zeit und zur Ausübung religiöser Pflichten wesentlich war: Ein Schabeisen vor der Eingangstür, ein „Hand-Faß“ (woraus klein und groß, ehe und bevor sie hinein gehen, sich waschen müssen“…, denn der Israelit „schuldig ist des Morgens frühe, nicht allein das Maul auszuspühlen, damit der Nahme GOttes nicht aus unreinem Munde gesprochen werde…), einen „Allmosen-Kasten“, einen Aron hakodesch, einen Beschneidungsstuhl, eine Menora, ein Schofar, eine Esther-Rolle, bis hin zur Besamimbüchse für die Hawdala: „Es geschicht darumb 1. weilen die Sabbaths-Seele, so ein jeder Jude am Sabbath mehr als in der Wochen habe, und also am Sabbath zwey Seelen, nun wieder abreisen müste, und noch einen Geruch mit auf den Weg nehme. 2. weilen die Gottlosen, so am Sabbath vom Fegfeuer befreyet werden, und nun wieder hinein marchiren müsten, so gebe es einen Gestanck, darumb riechet man zum Gewürtze“.

Wallichs „Mobiliar“ diente dazu, einem christlichen Publikum das Judentum zu vermitteln. Und so erläutert er auch all diese Gegenstände in seinem Buch und damit den jüdischen Gottesdienst und Rituale wie Beschneidung, Eheschließung, Scheidung oder Leviratsehe. Er erklärt die an den Wänden angebrachten Tafeln mit Gebeten und liturgischen Texte (die heute kaum noch zu finden sind, aber zu seiner Zeit allein wegen der hohen Kosten von Gebetbüchern üblich waren) und bedient sich für seine Erklärungen vor allem aus dem damals wichtigsten Nachschlagewerk für jüdische Bräuche – ein auf dem hebräischen Sefer Minhagim basierendem Buch des ungarischen Rabbiners Isaac Tyrnau, das von dem schwäbischen Juden Schimon Levi Ginzburg 1589 ins Jiddische übertragen worden war. Schließlich fügt Wallich noch „74 Talmudische Moralen, die mit Christi Lehr wohl übereinstimmen“ als Anhang bei.

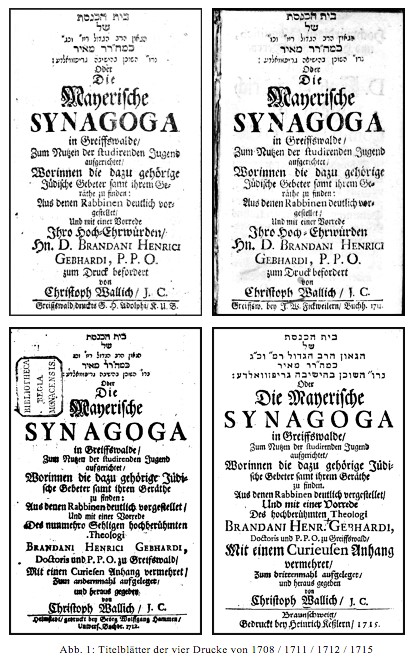

Zweck der Schrift war es, dem „geliebten Leser“ ein „hertzliches Mitleyden mit dem jämmerlichen Zustande des verlassenen Juden-Volcks“ und der „jüdischen Blindheit“ zu ermöglichen, die am deutlichsten werde, wenn man „der Juden Gebräuche mit eigenen Augen ansiehet“. Sie erschien 1708 zum ersten Mal und erlebte dank ihrer Anschaulichkeit mehrere erweiterte Nachauflagen.

Christoph Wallichs autobiografische Einlassungen verraten, dass er in Worms als Anschel Mosche geboren wurde und später Sofer (Schreiber) in der Frankfurter jüdischen Gemeinde war, aber auch, dass er als Kind wenigstens zeitweise eine „Teutsche Stadt-Schule“ besucht hat – dies wäre, so die Autoren, der bislang früheste Beleg für die Anwesenheit jüdischer Schüler an einer nichtjüdischen deutschen Schule. Wie gespalten der Neu-Christ Wallich gewesen sein muss, zeigt sein ständiger Wechsel zwischen ablehnenden und spöttischen Bemerkungen über das Judentum und andererseits neutralen oder zugewandten Äußerungen.

Wenngleich christlicher Überlegenheitsduktus und Missionierungsgeist das Allheilmittel der Zeit und der judenfeindliche Ton bei vielen Konvertiten wie bei Wallichs christlichen Lehrern durchgängig und scharf polemisch waren, bleibt Wallichs Text doch auffallend neutral.

Als intimer Kenner des Judentums konnte er einerseits viel Licht ins Dunkel bringen. Zugleich wurden Konvertiten misstrauisch beäugt, standen unter Rechtfertigungsdruck, und fühlten sich bemüßigt, die Standhaftigkeit ihres neuen Glaubens besonders zu betonen. Wallich begnügt sich mit Allgemeinplätzen und hält ansonsten einen relativ wertfreien Duktus durch. Er zeigt Respekt gegenüber der Synagoge als Institution: „Doch gestehe ich, ob man zwar kein Heiligthum daraus macht, hingegen auch keine Beschimpffung daran geschicht, und ob schon das Thorah auf Jüdische Mannier nicht geküsset wird, so wird doch das Wort Gottes, so darinnen geschrieben, eben so gut in Ehren gehalten, als sonst die gedruckte Bibel“.

Und er ist stolz auf „seine“ Synagoge: „und zweiffle ich, ob auf 50 Meilen bey den Juden selbsten eine solche saubere Synagoga wird anzutreffen seyn, da nicht allein das Zimmer gar helle und schön ist, sondern auch alles in Ordnung zu finden, so bey den Juden was seltsames ist. Man findet auch keine Spinnweben darinnen, wie zu Wormbs, wo die Juden die Spinnewebe am Gewölbe sitzen lassen, damit der Schem Hamephuresch, so am Gewölbe geschrieben stunde, nicht ausgekratzet werden sollte…“

Zugleich bieten Christoph Wallichs Beschreibungen einen interessanten Einblick in Riten und Objekte, die uns heute höchst merkwürdig erscheinen, oder die nicht mehr (oder anders) gebräuchlich sind und sie enthalten einige kleine Juwelen, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Wallichs Buch hat aber auch ausgesprochen komische Stellen. So steht auf dem Titelblatt über dem deutschen Titel ein hebräischer, der übersetzt lautet: „Die Synagoge des Gaon und bedeutenden Rabbis, des Hauptes der Jeschiwa und Hohenpriesters, seiner Ehren, unseres Lehrers, des Rabbis, Rabbi Mayer, möge Gott ihn segnen und bewahren, der in der Stadt Greifswald lebt“. Wallich macht seinen christlichen Patron, den Pfarrer und Dekan Mayer, also zum Rabbiner, zum weisen Haupt einer jüdischen Talmud-Tora-Schule und Besitzer einer Synagoge und listet in seiner Widmung auch noch 18 berühmte Rabbiner auf, die ebenfalls Me’ir bzw. Mayer hießen.

Bei seiner Beschreibung der Synagogengegenstände bewundert Wallich, dass „die Juden ihr großes Heiligtum einem Goj überlassen (verkauft) haben“ und an einer anderen Stelle baut er einen hebräischen Wortwitz ein, so dass „jüdischer Spott im Nachhinein als Wegweiser für die christliche Wahrheit“ fungiert, wie Daniel Stein Kokin schreibt.

Für heutige Interessierte ist das Buch unschätzbar, weil wir ansonsten nicht allzu viel Gesichertes darüber wissen, wie es in einer deutschen Synagoge des späten 17. Jahrhunderts ausgesehen hat, und weil es zwischen den Zeilen einiges über die inneren Kämpfe eines frühen Konvertiten verrät.

Christfried Böttrich, Thomas K. Kuhn und Daniel Stein Kokin (Hg.), Die Greifswalder Lehrsynagoge Johann Friedrich Mayers. Ein Beispiel christlicher Rezeption des Judentums im 18. Jahrhundert, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2016, Bestellen? Als Ebook?