Der linke israelische Friedensaktivist Uri Avnery wird 90 Jahre alt…

Von Roland Kaufhold

Von Roland Kaufhold

„ … Zionist sein, das bedeutete auch, dass einem die Leiden der Juden anderer Länder nicht gleichgültig waren und dass man mit Sympathie an dem Bemühen jener wenigen Pioniere Anteil nahm, die im Nahen Osten ein neues Land aufzubauen suchten (…). Der Zionismus rettete uns das Leben. Ich habe das nie vergessen, als ich später ein Nichtzionist, vielleicht sogar ein Antizionist wurde.“

Uri Avnery (1969, S. 9)

Vor 90 Jahren, am 10. September 1923, wurde Uri Avnery unter dem Namen Helmut Ostermann in Beckum/Westfalen geboren. Er war das jüngste von vier Kindern eines jüdischen, vom deutsch-humanistischen Geist geprägten Elternhauses.

1913 hatten seine Eltern geheiratet, und ein Freund hatte ihnen aus diesem Anlass gemäß alter zionistischer Tradition eine Urkunde für die Anpflanzung eines Baumes in Palästina geschenkt. Seine Großeltern stammten ebenfalls aus dem Rheinland, sein Großvater war als Lehrer der jüdischen Gemeinde in Beckum tätig. Nach einem Jahr siedelten die Ostermanns nach Hannover über, wo Helmut die Grundschule sowie die 5. Klasse des katholischen humanistischen Kaiserin-Auguste-Victoria-Gymnasiums besuchte. Sein Vater war im Finanzwesen tätig und verfügte über einen gewissen Wohlstand. Sie wuchsen in einem assimilierten deutsch-jüdischen Milieu auf. Ihre Nachbarschaft in Hannover war nicht jüdisch; sie gingen nur an zwei Feiertagen in die Synagoge, dennoch bestand der größte Teil ihrer Freunde aus Juden.

Mit neun Jahren trat Helmut der zionistischen Jugendbewegung „Die Werkleute“ bei; gemeinsam machten sie Ausflüge, Helmut las alles, was es seinerzeit über Palästina gab, und sie sangen gemeinsam hebräische Lieder, obwohl sie kein Wort vom Text verstanden. Diese frühen Interessen und Identifikationen sollten sich als bedeutsam für seinen weiteren Lebensweg erweisen, erleichterten ihm den Weg nach Palästina: „Also, seelisch waren wir total auf Palästina vorbereitet. Aber, was heute ja keiner mehr wahrhaben will, als Zionisten stellten wir eine winzige Minderheit dar! Damals in Deutschland Zionist zu sein, das war – wie soll ich sagen – so, als wäre man in Israel Maoist“ (in: Koppel 2000, S. 134), erinnerte sich Avnery vor acht Jahren an seine Jugend.

Als Helmut Ostermann – der sich mit Erreichen seines 18. Lebensjahres in Israel in Uri Avnery umbenannte ((In einem taz-Interview zu seinem 90. Geburtstag fügte Avnery bzgl. seiner Namenswahl hinzu: Mein älterer Bruder Werner ist im Weltkrieg gefallen, er war Soldat in der britischen Armee. Ich habe aus Werner Avner gemacht, daraus wurde Avnery, und Uri gefiel mir einfach. In: taz, 7.9.2013: „Wir wollten keinen Judenstaat“. Der israelische Friedensaktivist Uri Avnery wird 90. Ein Gespräch über eingerostetes Deutsch, seine Zeit als Soldat und die Freundschaft mit Jassir Arafat. Internet: http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=hi&dig=2013%2F09%2F07%2Fa0046&cHash=08ce53f15625623fb896e2a301aa2ea5)) – in das dortige, zum ganz überwiegenden Teil katholische Gymnasium wechselte, machte er eine Bekanntschaft, die sich Jahrzehnte später als bedeutsam erweisen sollte: Ein gewisser Rudolf Augstein war sein Banknachbar. 35 Jahre später sollte dieser ihm anbieten, gelegentlich im Spiegel über Israel zu schreiben; gut 60 Jahre später verfasste er ein Vorwort zu einem Interviewband mit Avnery, in dem er die Gemeinsamkeiten in ihrem publizistischen Wirken sowie in ihrer Biographie hervorhob (Augstein 1995). Einige Jahre später, im November 2002, verfasste Avnery für den Spiegel einen Nachruf auf Augstein (Avnery 2003a). Hierin bemerkte er: „Er war mein ältester lebender Freund. (…) Es war eine eine katholische Schule, ich war der einzige jüdische Schüler in der Sexta und im ganzen Gymnasium. (…) Ich glaube, wir waren die beiden besten Schüler in der Klasse. Wir begleiteten einander auf dem Heimweg, wir besuchten uns gegenseitig. 50 Jahre später behauptete er, er könne sich an die Kuchen meiner Mutter erinnern. Dann wanderte ich aus, und in den nächsten 25 Jahren hatte ich keinen Kontakt mit Deutschland. Ich vergaß seinen Namen und habe selbst einen hebräischen Namen angenommen. (…) In den Tagen der Angst vor dem Junikrieg von 1967 schickte er mir ein privates Telegramm: Droht Israel wirklich eine große Gefahr? Es war ehrliche Besorgnis um uns, und es hat mich gerührt.“ (Avnery, 2003a, S. 237f.)

Der Alltag des Jungen wurde zunehmend durch den erstarkenden Nationalsozialismus geprägt. Die Aufmärsche der Nazis sowie der Kommunisten prägten seine kindliche Weltwahrnehmung, bildeten, neben der Musik Bachs, zunehmend das Hauptthema beim Mittagstisch. Das Politische war eine selbstverständlicher, existentiell bedeutsamer Bestandteil des Lebens.

1933, Helmut war gerade ins Gymnasium gewechselt, wurden dort regelmäßig alle Schüler in der Aula versammelt, um alte deutsche Waffensiege zu feiern. Helmut war der einzige jüdische Schüler. Ein Ereignis prägte sich ihm tief ein:

„Einmal, (…) stand ich allein inmitten von tausend deutschen Jungen, die das Horst-Wessel-Lied, die blutrünstige Nazi-Hymne, sangen. Ich sang nicht mit und hob auch nicht die Hand zum Nazi-Gruß wie die anderen. Hinterher trat eine Gruppe meiner Klassenkameraden zu mir und sagte, wenn ich noch einmal beim Absingen der Hymne des neuen Deutschland den Arm nicht höbe, ‚würden sie es mir zeigen‘.“ (Avnery 1969, S. 9) Dennoch erinnert sich Avnery mit warmer Untertönung eines katholischen Pfarrers, welcher ihm auch nach der „Machtergreifung“ seine Unterstützung versicherte.

Zu der angedrohten Prügel durch seine rassistisch aufgehetzten Mitschüler kam es nicht. Die zionistischen Überzeugungen seines Vaters schärften dessen Wahrnehmung der existentiellen, scheinbar noch unwirklichen Gefahr. Nach einer antisemitischen Drohung, die ihm im Frühjahr 1933 zugetragen wurde, beantragte er bei der Polizeibehörde von Hannover seine Auswanderung, verkaufte seinen Besitz. Eine Woche nach diesem schulischen Zwischenfall emigrierte die Familie auf Schleichwegen über Frankreich nach Palästina. Ihre Verwandten versuchten sie noch davon abzuhalten: „Du bist völlig verrückt; euch droht keine Gefahr“, versuchten sie ihn zu überzeugen. Sie selbst blieben – und wurden alle von den Deutschen ermordet. Auf einem Gedenkstein in Hannover ist ihr Name verzeichnet.

Ankunft in Palästina – die Jeckes

1933 fuhren die Ostermanns mit der „Sphynx“ von Marseille nach Palästina und landeten im Hafen von Jaffa. Der zehnjährige Helmut war sehr begeistert, Deutschland verlassen, in sein geliebt-phantasiertes Palästina reisen zu können. Die Szene, in der sie in den Hafen Jaffas einliefen, war von einer eindrucksvollen Symbolik, deren sich viele Flüchtlinge der damaligen Zeit erinnern. Der Hauch des Abenteuerlichen verankerte sich in Uri: „Eines Morgens, kurz nach Sonnenaufgang, standen wir alle an Deck und sahen am Horizont einen braunen Streifen, der langsam näher kam. Es war die Küste von Palästina, und ich muss Ihnen sagen, es ist noch heute, Jahrzehnte später, ein erregender Moment für mich, wenn ich vom Flugzeug aus die Wüste sehe.“ (Koppel 2000, S. 130)

Da die Dampfer seinerzeit noch nicht direkt am Hafen anzulegen vermochten, wurden die Flüchtlinge von stämmigen Arabern mit kleinen Booten abgeholt und ans sichere, rettende Ufer gebracht.

Für seinen Vater war die Emigration nach Palästina mit einem radikalen Bruch mit seiner Vergangenheit verknüpft. Er beschloss, nicht mehr im Finanzwesen, sondern im Sinne eines Idealisten in der Landwirtschaft zu arbeiten. Bei Avnery schwingt, trotz seiner eigenen Abneigung gegen eine körperliche Arbeit, eine tiefe Bewunderung für seinen Vater mit, wenn es ausführt:

„… Aber mein Vater war glücklich hier im Lande und bis zum letzten Augenblick idealistisch. Er, der nie in seinem Leben körperlich gearbeitet hatte, begann hier nicht nur zu arbeiten, sondern zu schuften, zwölf, vierzehn Stunden am Tag. Wir hatten am Ende eine Wäscherei, und er trug die Wäsche mit dem Fahrrad aus, bei Hitze und Regen. Meine Mutter arbeitete genauso. Er war glücklich, und sie war zumindest zufrieden. Das hing auch damit zusammen, dass sie wussten, was sie hinter sich gelassen hatten. Je mehr man von dem hörte, was in Deutschland passierte, um so glücklicher war man, dass man rechtzeitig herausgekommen war. Und dass man vier Kinder gerettet hat. Mein Vater war ein Mensch, den alle Leute furchtbar gern hatten. Ich glaube, sie haben uns die Wäsche hauptsächlich gebracht, damit er zu ihnen nach Hause kommt und sich mit ihnen unterhält. Auf deutsch natürlich, denn unsere Kundschaft war zum großen Teil deutschsprachig. (…) Ja, er war glücklich, obwohl er nie ein Wort hebräisch gelernt hat.“ (Koppel 2000, S. 137f.)

In dem Buch „Die Jeckes“ von Greif/McPershin/Weinbaum (2000) (s. auch Greif 2003) ist die außerordentliche Integrationsfähigkeit veranschaulicht worden, welche den aus Deutschland nach Israel geflohenen Juden – welche in Israel etwas spöttisch als Jeckes bezeichnet werden – abverlangt wurde. Vielen gelang es nicht mehr, Hebräisch bzw. Ivrit zu lernen; sie fanden in Tel Aviv oder Haifa Heimat in dem letztlich kleinen, heute langsam aussterbenden Kreis der deutschstämmigen Juden.

Eine solche nur partielle Integration in die Gesellschaft und Kultur Israels gehört auch zu Avnerys familiärem Erfahrungshorizont. Sowohl seine Eltern als auch seine aus Berlin stammenden Schwiegereltern vermochten nicht mehr Ivrit zu lernen – und dennoch scheint es ihnen gelungen zu sein, hiermit ohne Kränkung umzugehen. Avnery gibt hierfür ein schöne Erinnerung an seine Mutter wieder: „Einmal sagte eine Bekannte zu meiner Schwiegermutter: ‚Sie sind jetzt 50 Jahre im Lande und sprechen immer noch kein hebräisch, schämen Sie sich nicht?‘ Sie sagte: ‚Natürlich schäme ich mich. Aber es ist viel leichter, sich zu schämen als hebräisch zu lernen.'“ (Koppel 2000, S. 138) Und 1969 (Avnery 1969, S. 11) erinnert er sich an das neue Leben seiner Eltern in Israel:

„Aber was mögen unsere Eltern in jenem Augenblick empfunden haben? Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Welch einen ungeheuren Mut müssen sie gehabt haben. (…) Als ich später als Journalist über den Eichmann-Prozess zu berichten hatte (s. Avnery, 1961), dachte ich zurück an meinen Vater, dessen Intuition uns das Leben gerettet hatte. Ich bin ihm zutiefst dankbar. Ich sehe ihn noch, wie er die Wäsche auf seinem Fahrrad transportierte, todmüde, doch von unzerstörbarer Fröhlichkeit, glücklich, wie er es niemals hinter seinem Direktionstisch in Hannover gewesen war. Er war wirklich ein Mensch.“

Sein Vater blieb ein unverbesserlicher Optimist; dieser Optimismus übertrug sich auch auf seine neuen – zum größten Teil deutschstämmigen – Kunden, wie auch erkennbar auf seinen lernbegierigen Sohn Uri. Dieser Optimismus wurde offenkundig zu Uri Avnerys unzerstörbarem inneren Erfahrungskern.

Uri besuchte gemeinsam mit seinem Bruder für einige Monate eine kooperative Siedlung in Nahalal, um Hebräisch zu lernen; nachmittags arbeiteten sie in der Landwirtschaft. Danach kehrte Uri zu seinen Eltern nach Tel Aviv zurück und besuchte bis zum Alter von 14 Jahren die dortige Grundschule. Nun erschien ihm die Schule angesichts ihrer schwierigen ökonomischen Lebenssituation als ein „verschwenderisch langsamer Weg zum Wissenserwerb“ (Avnery 1969, S. 12). Er begann für fünf oder sechs Jahre eine Tätigkeit als Sekretär bei einem Rechtsanwalt, lernte so die Gerichtshöfe kennen und wohnte stundenlang Gerichtsverhandlungen bei. Auch erlernte er bei seinen Kontakten mit der englischen Mandatsverwaltung Englisch – welches seine dritte Muttersprache wurde. Diese Tätigkeit brachte es mit sich, dass er regelmäßig ein- oder zweimal pro Woche für seinen Anwalt im arabischen Jaffa arbeitete. Jaffa liegt zwar unmittelbar vor Tel Aviv, dennoch gab es nahezu keinerlei Kontakte zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen; Avnerys Tätigkeit als „Grenzgänger“ war eine ganz große Ausnahme. Dort lernte er die Armut, aber auch die Kultur, die Sprache, die Musik und die Speisen der Araber kennen.

Es entwickelten sich über diese kontinuierlichen Begegnungen mit der arabischen Bevölkerung zwar keine direkten Freundschaften, dennoch erwuchs hieraus ein Gefühl des Vertrautseins – der Mangel solcher Begegnungen zwischen Israelis und der arabischstämmigen Minderheit in Israel, der heute nach der kurzen euphorischen Hoffnungsphase Mitte der 1990er Jahre die Beziehungen – bzw. Nicht-Beziehungen – prägt, ist einer der Gründe für das Scheitern eines auch nur partiellen Verständigungsprozesses dieser beiden tragisch-existentiell miteinander verknüpften Völker (s. Bernstein 2000, 2006, Guggenheim-Shbeta/Shbeta 2005).

Auch hatte Uri als Kind mit großer Begeisterung die arabischen Bücher Karl Mays und Walter Scotts gelesen, sich mit deren abenteuerlichen Schilderungen des Lebens in Arabien identifiziert. Avnery erinnert sich: „Jaffa war eine ganz typisch orientalische Stadt mit völlig anderen Gerüchen und Geräuschen und einem ganz anderen Anblick. Was mir auffiel, war, dass die Läden keine Fensterläden hatten, keine Vitrinen, und alles war voller Kutschen und Pferde. Die Menschen gestikulierten auf eine Art, die wir nicht kannten. Es war alles furchtbar interessant, und ich habe mich so glücklich dabei gefühlt. Ich erwähne das immer gerne, weil es eine Beschreibung von Ben-Gurion gibt, der 17 oder 18 Jahre vorher ((Hier unterliegt Avnery einer Fehlerinnerung: 17 bzw. 18 Jahre nach Ben-Gurions Ankunft in Palästina wurde er geboren; insofern liegen zwischen ihrer jeweiligen Ankunft in Palästina 27 bzw. 28 Jahre.)) an derselben Stelle ins Land gekommen war und alles ganz schrecklich fand. ‚Was für Geräusche, was für Gerüche, was für Stimmen; ist das das Land unserer Väter?‘ soll er gesagt haben. Diese beiden ersten Eindrücke erklären viel von dem, was später mit ihm und mir passiert ist.“ (Avnery 1995, S. 105; vgl. Avnery, 1969, S. 81-103)

In diesen ersten Monaten seiner Tätigkeit beim Rechtsanwalt wurde Uri im Gerichtsgebäude der britischen Mandatsregierung für den Irgun angeworben.

Untergrundkampf beim Irgun und bei „Simsons Füchsen“

„Ich saß in einem verdunkelten Zimmer. Ein starker Scheinwerfer war auf mein Gesicht gerichtet, damit ich nicht sah, mit wem ich sprach. Hinter dem Scheinwerfer standen Gestalten, die ich nicht erkennen konnte, und dann wurde ich befragt:

‚Hasst du die Araber?‘

‚Nein‘.

Es folgte eine beklemmende Stille.

‚Hasst du die Engländer?‘

‚Nein.‘

Einen Augenblick lang hatte ich Angst, dass sie mich nicht aufnehmen würden. Sie taten es aber trotz dieser beiden Fehler. Damit war ich Mitglied im Irgun, um von nun an im Untergrund gegen die Araber und die Mandatsherrschaft der Engländer zu kämpfen. Das war kurz vor meinem 15. Geburtstag.“ (Avnery 2000, S. 131)

Dies ist die symbolhafte, Avnerys wechselhaftes und doch zugleich bemerkenswert stringentes Leben prägende Szene, in der der knapp 15-jährige 1938 in die von den Engländern als illegal betrachtete Widerstandsbewegung Irgun eintrat. Der Irgun war 1936 als eine rechtsnationalistische Abspaltung von der Haganah entstanden und kämpfte mit militärischen Mitteln sowohl gegen die britische Militärverwaltung als auch gegen die Araber für die Gründung eines Staates Israel. Uri blieb dort drei oder vier Jahre, bis 1941 oder 1942, neben seiner Tätigkeit beim Rechtsanwalt. Avnery hat die Szene seiner Aufnahme in die Untergrundgruppe des Irgun verschiedentlich geschildert, so jüngst in dem Kapitel „Eines jeden Schwert wider den andern… Richter 7,22) in „Die Kehrseite der Medaille“ (Avnery 1950, S. 294-313).

Neben der schutzbietenden Identifikation mit der jüdisch-nationalistischen Freiheitsbewegung wurde vom Irgun ein romantisches Gefühl befriedigt. In seinem literarisch-journalistischen Frühwerk „Die Kehrseite der Medaille“ (Avnery 1950) lässt Avnery seinen jugendlichen Protagonisten formulieren: „Wache! Untergrund! Romantische Bücher und Filme gehen mir durch den Kopf. Das ist die Gefahr! Das wahre Leben! Ich bin von dem Willen überwältigt, für etwas zu kämpfen, obwohl ich noch nicht genau genau weiß, wofür“ (Avnery 1950, S. 295).

Das junge Irgun-Mitglied Uri verteilte Flugblätter, ließ sich im Umgang mit der Waffe ausbilden. Das Waffenlager seiner Kompanie war in seiner Wohnung gelagert, worauf die Todesstrafe stand. Für das Bombenlegen war er jedoch noch zu jung; dies „machten“ ältere Kameraden.

Auch heute noch vermag Avnery die außergewöhnliche Faszination zu vermitteln, welche diese Befreiungstätigkeit im Untergrund bei einem Jugendlichen in seiner spezifischen historisch-politischen Situation auslöste – eine Faszination, die der Schweizer Psychoanalytiker Paul Parin in seinem Jugoslawien-Buch „Es ist Krieg und wir gehen hin“ (Parin 1990) sehr anschaulich beschrieben hat (s. Kaufhold 1996).

Avnery führt über den prickelnd-konstruktiven Bruch, den sein Eintritt in den Irgun darstellte, aus: „Von dem Augenblick an war alles ganz, ganz anders. Das Leben bekam einen völlig neuen Mittelpunkt. Tagsüber arbeitete ich beim Rechtsanwalt, und abends war ich im Untergrund. Mein Chef war Jude, aber alle seine Freunde, die auch viel in unserem Büro verkehrten, waren englische Kolonialbeamte. Bei einer Aktion, 1939, gegen das englische Weißbuch, zündeten wir deren Büros an: die Büros, in denen ich sonst für den Rechtsanwalt zu tun hatte. Ja, ja, das waren gewisse Paradoxe!“ (Koppel 2000, S. 141)

Und er verdeutlicht das ihn und seine ca. 120, großteils jugendlichen Mitstreiter stimulierende Gefühl des Abenteuertums, der existentiellen Gewissheit, das Rechte zu tun, welches sich tief in ihm eingrub, ihm existentiellen, an Tollkühnheit grenzenden Mut verlieh:

„Eine meiner Aufgaben war, diese Waffen herumzutragen. Es ist ein wunderbares Gefühl, mit einer Pistole unter dem Arm auf der Straße herumzuspazieren in dem Bewusstsein: Das ist bei Todesstrafe verboten! Du gehst an englischen Polizisten vorbei, und keiner außer dir weiß, dass du eine Pistole hast – das ist ein herrliches Gefühl für einen Jungen!“ (Koppel 2000, S. 142)

Schuldgefühle hat er hierüber nicht entwickelt, auch später stellten sich keine ein. Die historische Situation ließ den Kampf als gerecht erscheinen, als die einzig angemessene Möglichkeit, sich in der Befreiungsbewegung zu engagieren: „Für einen Jungen von 16, 17 Jahren war es damals richtig! Wir lebten im Krieg, im Guerillakrieg. Auf beiden Seiten hat man mit mehr oder weniger denselben Methoden gekämpft.“ (Koppel 2000, S. 142) Als Vergeltungsaktion für arabische Angriffen wurden Bomben in den arabischen Märkten von Jaffa, Jerusalem und Haifa gelegt, bei denen es zu Dutzenden von Toten kam.

Doch bald kamen in ihm Zweifel auf. Anfangs war er noch voller jugendlichen Stolzes auf seinen Wagemut, auf ihren militanten Kampf gegen die Araber: „Ich könnte platzen vor Stolz, fühle mich wie ein Held, bin bester Laune. Ich habe mich an einem gefährlichen Einsatz beteiligt, sage ich zu mir. Ich bin ein Mann. Ich lege meinen Arm um Rivkas Hüften“ (Avnery 1950, S. 299), schriebt Avnery 1950.

Doch plötzlich vermochte Avnery sich nicht mehr vorbehaltlos mit den Vorgaben, den militanten Methoden seiner „Führer“ zu identifizieren, die Araberfeindlichkeit, die Ablehnung der Kibbuz- und Gewerkschaftsbewegung sowie die nationalistischen Losungen des Irgun behagten ihm nicht mehr. Und doch lautete ihre Hymne: „Aus unseren Reihen befreit nur der Tod.“ Ein Austritt aus ihrer Untergrundbewegung „war psychologisch so gut wie unmöglich.“ (Koppel 2000, S. 142) Ein Riss trat in der Gruppe der Untergrundkämpfer auf. Nach einer schicksalhaften Nacht traf der wohl 18-jährige Uri eine ganz und gar außergewöhnliche Entscheidung, die er in Israel mit nahezu Niemandem teilt: „Ich habe den Irgun verlassen; so etwas war beinahe unerhört. Man verließ eine Untergrundbewegung nicht.“ (Avnery 1995, S. 108)

Wie bereits erwähnt gab sich Helmut Ostermann, wie viele nach Israel eingewanderte Juden, mit Erreichen seines 18. Lebensjahres einen neuen Namen. Uri Avnery: Uri bedeutet Licht; Avner war ein Feldmarschall König Davids, also ein biblischer Name. Diese Namensgebung als symbolischer, eigenverantwortlicher Akt stellte einen endgültigen, symbolischen Bruch mit seiner Herkunft, mit Deutschland dar. Avnery (1969, S. 8) führt aus:

„Durch diesen Akt erklärten wir uns von unserer Vergangenheit unabhängig. Wir brachen mit ihr unwiderruflich. Die jüdische Diaspora, die Welt unserer Eltern, ihr kultureller und gesellschaftlicher Hintergrund – wir wollten nichts mehr damit zu tun haben. Wir waren eine neue Rasse, eine neues Volk, geboren an dem Tage, an dem wir den Fuß auf den Boden Palästinas gesetzt hatten. Wir waren eher Hebräer als Juden. Unsere neuen hebräischen Namen verkündeten das.“

Nach seiner Trennung vom Irgun setzte Avnery sein politisches Engagement unter modifizierten Prämissen fort. 1946 war er an der Gründung einer kleinen politischen Gruppe beteiligt, die sich „Junges Palästina“ nannte und nun auch politisch postulierte, man sei „eine separate neue Nation innerhalb des jüdischen Volkes“ (Avnery 1995, S. 108). Immer mal wieder, wenn man etwas Geld zusammen hatte, gab man eine Zeitschrift heraus: „Bamaawak“ („Im Kampf“). Ein Jahr später, im Herbst 1947, unmittelbar vor der Staatsgründung, publizierte der 24-Jährige seine erste Broschüre unter dem Titel „Krieg oder Frieden in der semitischen Region“; diese wurde auch in einer Zusammenfassung ins Arabische übersetzt und an verschiedene Zeitungen und Gruppierungen im nahöstlichen Raum verschickt.

Die Staatsgründung Israels sowie der 1948er Krieg, den die arabischen Völker Israel aufgezwungen hatten, veränderten jedoch die gesamte Situation, ließen seine Schrift als überholt erscheinen. Avnerys schloss sich der Haganah an, kämpfte in der legendären Kommandoeinheit „Simsons Füchse“ an der Südfront in der Nähe Jerusalems, dann gegen die ägyptische Armee. Gleichzeitig verfasste er regelmäßig journalistische Texte, in welchen er, mit bemerkenswertem literarischem Talent und sehr eigenem Stil, über seine Kriegserlebnisse schrieb. Diese zahlreichen Texte wurden in israelischen Tageszeitungen publiziert und machten ihn binnen kürzester Zeit im jungen Staat Israel zu einer Berühmtheit.

Gegen Kriegsende, am 8.12.1948, wurde Avnery bei einem Gefecht in der Nähe des Kibbuz Negba durch Bauchschüsse sehr schwer verletzt. Vier aus Marokko eingewanderte Soldaten retteten in einem tollkühnen Einsatz sein Leben – eine Erfahrung, die seinen Respekt für die arabischstämmigen jüdischen Israelis entscheidend prägte:

„Meine Leute waren eine eigenartige Mischung aus marokkanischen, tripolitanischen und türkischen Juden, die als Freiwillige direkt von den Schiffen zu uns gekommen waren. Ich hatte sie selber ausgebildet mit Hilfe von Gesten und einfachen Worten; wir konnten uns kaum miteinander unterhalten.“ (Avnery 1969, S. 19).

Die lebensbedrohliche Verletzung zwang ihn zu einem mehrwöchigen Erholungsaufenthalt – den er gleich literarisch nutzte. In dem mit „Die weiße Front“ betitelten Schlusskapitel von „In den Feldern der Philister“ (Avnery 1949, S. 233-248) beschreibt er in literarischer Form die Ereignisse, die zu seiner lebensbedrohlichen Verletzung führten. Trotz seiner übermenschlichen Schmerzen, der hohen Wahrscheinlichkeit seines Todes, verlor er nicht das Bewusstsein: So „nutzte ich die Zeit, um über den Krieg nachzudenken. Die Gedanken gefielen mir nicht.“ (Avnery 1949, S. 233). Diese Phase bildete die Geburtsstunde seiner zwei disparaten Bücher, die er nun binnen kürzester Zeit publizierte.

„In den Feldern der Philister“ – frühe journalistisch-literarische Werke

Beeinflusst durch die Schriften Erich Maria Remarques publizierte der 25jährige unmittelbar nach dem erfolgreich bestandenen Krieg seine – so hat er es selbst einmal selbstironisch formuliert – „pazifistischen Kriegstagebücher“ in einem Buch, unter dem Titel „In den Feldern der Philister“. Dieses Erstlingswerk wurde gleich ein Bestseller, mit 20 Auflagen allein im ersten Jahr. Das Buch bildete eine Grundlage für sein zukünftiges politisches und literarisches Engagement, aber auch für die zutiefst ambivalente Rezeption und Wertschätzung seines Wirkens in der israelischen Bevölkerung. Als Avnery durch Gespräche mit jungen Israelis realisierte, dass dieses Buch von diesen als ein den Krieg romantisierendes Werk rezipiert wurde beschloss er, während seiner Genesungsphase ein neues Werk zu schreiben – in welchem er die Kehrseite des Krieges beschreiben wollte: Gewalt, Übergriffe, Vergewaltigungen, Vertreibungen, seelische Verrohungen.

Dieses knapp 200 Seiten umfassende Werk verfasste er „in drei bis vier Wochen auf meiner kleinen Hermes-Schreibmaschine“ (Avnery 2005, S. 12); es stellte eine gewagte Mischung zwischen nüchterner Recherche, politischer Stellungnahme gegen Ben Gurion und literarischer Fantasie dar. Der vehementen öffentlichen Reaktion im jungen Staat Israel auf sein Antikriegsbuch erinnert sich Avnery im Rückblick:

„Der neue Band verursachte einen Skandal. Über Nacht wurde ich vom Helden des Tages zum Volksfeind Nummer eins. ‚Lüge! Betrug!‘, schrien die Patrioten, die im Krieg zu Hause geblieben waren. ‚So fluchen unsere Soldaten nicht! Unsere Soldaten morden und stehlen nicht! Sie haben keine Araber vertrieben! Es ist doch bekannt, dass die Araber aus eigenem Antrieb geflüchtet sind. Sie sind doch nur der Aufforderung ihrer Führung gefolgt! Unsere Waffen sind ‚rein‘! Unsere Armee ist die moralischste der Welt!“ (Avnery 2005, S. 12)

Und 1995 erinnert sich Avnery in einem Interview folgendermaßen an die Rezeption seiner beiden Frühwerke:

„Plötzlich war ich der Liebling der Gesellschaft und auch der Regierung. Das dauerte genau ein Jahr. Das hat mir sehr geholfen, denn vorher war ich schrecklich unpopulär. (…) Mit diesem Kriegsbuch, das ich einst als pazifistisches Kriegsbuch auffasste, ist dasselbe passiert wie mit den Büchern Erich Maria Remarques. Nämlich, dass Jugendliche es gelesen und sich dadurch für den Krieg begeistert haben – Kameradschaft, Abenteuer und so weiter. Daher schrieb ich noch ein zweites Buch, Die andere Seite der Münze, ((In der 2005 publizierten, von seinem früheren, heute in Deutschland lebenden Mitarbeiter Michael K. Nathan übersetzten deutschsprachigen Version wird der Titel mit „Die Kehrseite der Medaille“ (Avery 2005) übersetzt.)) worin ich schilderte, was sonst noch im Krieg passiert war. Dieses Buch war ein nationaler Skandal ohnegleichen. Ich schrieb darin über Kriegsverbrechen, wie zum Beispiel die Tötung arabischer Flüchtlinge. Das Buch wurde dann boykottiert, und es erschien nur eine Auflage…“ (Avnery 1995, S. 100)

Dieses beiden frühen Bücher Avnerys, in welchen sich bereits das außergewöhnliche literarische und journalistische Talent des erst 25-Jährigen zeigten, haben im deutschsprachigen Raum eine bemerkenswerte Entwicklungsgeschichte: Auf sie wurde zwar immer wieder verwiesen – erstmals auf deutsch publiziert wurden sie jedoch erst 56 Jahre später, im Jahr 2005.

In seinem 2005 hinzugefügtem, mit „‚Den Gefallenen der nächsten Runde'“ überschriebenem Vorwort zur deutschen Erstausgabe zeichnet Avnery den Entstehungshintergrund dieser beiden scheinbar so disparaten Bücher nach. Zugleich ist dieses Vorwort eine psychologisch und historisch faszinierende Wiederbegegnung zwischen dem 25-Jährigen sowie dem 81-Jährigen Uri Avnery: „Zwei unterschiedliche Menschen – und doch derselbe Mann. Der 25-Jährige ist ein Teil des 81-Jährigen. Der eine ist von den Erinnerungen des anderen nicht zu trennen. Aber er ist dennoch sehr weit entfernt, fast fremd, undeutlich erkennbar durch den Nebel der Jahre.“ (Avnery 2005, S. 7)

Avnery analysiert, welche existentielle, kreative Bedeutung das eruptive Schreiben für den jungen, im 1948-er Befreiungskampf engagierten Aktivisten hatte:

„In den nächsten Monaten wurde mir das Schreiben zur Obsession. Ich schrieb und schrieb und schrieb. Es half mir, die Spannungen abzubauen, die Ängste zu überwinden, die Erlebnisse zu verarbeiten. Es wurde mir ein ständiges Bedürfnis.

Ich schrieb vor den Einsätzen, während der Einsätze und danach. Wenn eine anstrengende Aktion vorüber war, legten sich meine Kameraden auf den Boden und schnarchten. Ich nahm Papier und Bleistift zur Hand und schrieb. Ich schrieb auf dem Boden, in den Schützengräben und auf der Motorhaube eines Jeeps. Ich schrieb in der Kantine zwischen Hunderten von lärmenden Kameraden und ich schrieb nachts im Bett.“ (Avnery 2005, S. 8).

Diese mehreren Dutzend Berichte erschienen unmittelbar nach ihrem Verfassen in den israelischen Tageszeitungen Yom Yom (Tag für Tag) und in Haaretz (Das Land). Sie gelangten auf verschlungenen Wegen vom Kriegsgebiet zu den Redaktionen, Avnery übergab sie in passenden Situationen irgendwelchen Versorgungsfahrzeugen oder aber befreundeten Soldaten, die zu einem Heimaturlaub aufbrachen. Kein Bericht ging verloren. Tief beeindruckt war Uri in dieser Zeit von dem zutiefst demokratischen, antihierarchischen, brüderlichen Geist in großen Teilen der damaligen israelischen Armeen – was seine heutige, sehr scharfe Kritik an bestimmten harten Gewaltmaßnahmen der israelischen Armee verständlicher erscheinen lässt. Avnery gibt hierfür ein aus eigenen Erfahrungen erwachsenes eindrückliches Beispiel. Eigentlich war es Soldaten verboten, ohne Genehmigung von militärischen Ereignissen öffentlich zu berichten…:

„Jedes Wort in diesem Buch wurde unter klarer Missachtung eines eindeutigen Befehls geschrieben: Soldaten durften keine Interviews geben und sie durften auch nicht ohne ausdrückliche Genehmigung für Zeitungen schreiben. Meine Vorgesetzten drückten beide Augen zu. Als ein höherer Offizier aus der Etappe begann, Ärger zu machen, rief mich ein hoher Offizier aus unserem Bataillonsstab zu sich und erklärte sich bereit, meine Berichte persönlich und heimlich an die Zeitung weiterzugeben. Eines Tages, nachdem mir wieder mal ausdrücklich befohlen worden war, nicht mehr zu schreiben, wurde ich zum Bataillonschef bestellt. Voller Sorge meldete ich mich. Dort wurde mir ein kleiner, brauner Umschlag übergeben. Er enthielt den handgeschriebenen Brief des legendären Brigadekommandeurs Shimon Avidan. Er beglückwünschte mich zu einem Bericht, in dem ich die besondere Rolle des Infanteriesoldaten beschrieben hatte. So eine Armee waren wir damals.“ (Avnery 2005, S. 9) ((Siehe hierzu inhaltlich ergänzend das Buch „Fremd in Zion. Aufzeichnungen eines Unzuverlässigen“ von Daniel Cil Brecher (2005), in welchem eine vergleichbare Erfahrung beschrieben wird. Internet: https://www.hagalil.com/01/de/index.php?itemid=1341))

In der mit „Portrait eines Helden“ (Avnery, 2005, S. 170-172) überschriebenen Tagebuchnotiz vom 28.7.1948 (verfasst „in Geladijeh“) erzählt der 25-jährige Uri über das kurze Leben seines Freundes Jochanan Silbermann; dieser war „einfacher Schütze“ in seiner Kompanie, die Beith Darrass gegen einen großen Angriff verteidigte. Verbunden war Avnerys Kampfgruppe durch das Gefühl einer tiefen Solidarität: „Die Kameradschaft der Front überdeckte jedes andere Gefühl. Sie war ein elementares Bedürfnis. Ohne sie hätten wir keine Hoffnung gehabt zu überleben.“ (Avnery, 2005, S. 170) Jochanans Kompagnie gehörte zur Sturmspitze, die den Zugang zum Negev freikämpfen sollte: „Unsere Jeeps wurden zum Einsammeln der Verwundeten eingesetzt. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass Jochanan gefallen war.“ (ebd.) In seinem Kriegstagebuch führt Uri Avnery über seinen gefallenen Freund aus:

„Als die zweite Waffenruhe kam, dachte er, er sei an der Reihe, ein wenig auszuruhen, Urlaub zu bekommen, einige Tage mit der geliebten Freundin zu verbringen. Aber als die Meldung einging, die Ägypter blockierten den Weg in den Negev, und der Befehl kam, anzugreifen, beschwerte er sich nicht und zögerte auch nicht. (…) Als sie mit einem teuflischen Feuerteppich aus befestigten Stellungen in Iray al-Manshijef eingedeckt wurden, bekamen viele von ihnen Angst. Da stand Jochanan auf, um ihnen ein Vorbild zu sein, um ihnen die Furcht zu nehmen. Die Salve eines Maschinengewehrs traf ihn in die Brust. Er war auf der Stelle tot.“ (Avnery, 2005, S. 171)

Avnery erinnert sich in seinem (erst 2005 in deutscher Übersetzung erschienenen) frühen Werk an seinen soeben gestorbenen Freund: „Er war keiner jener Vielschwätzer, die in den Kaffeehäusern von Tel Aviv sitzen und mit Heldentaten protzen. Häufig lag ein scheues Lächeln auf seinem Gesicht. Das Lächeln eines Menschen, für den Bescheidenheit eine Grundtugend war.“ (ebd.) Avnery beschreibt seine tiefe Sorge um seinen empfindsamen Freund, der gerne und häufig selbstvergessen Klavier spielte (auch in der Armee, während der Kampfpausen), der sich nicht für Politik interessierte, von Gefühlen des „menschliche(n) Anstand(es)“ (S. 172) angetrieben wurde – und der sich doch, zur ausgeprägten Überraschung Uris, innerhalb der jungen israelischen Armee zu behaupten vermochte. Uri zieht ein (im Buch kursiv gesetztes) Resümee, aus dem sich sein nachfolgendes, nun schon 65 Jahre anhaltendes „radikales“ Wirken nachvollziehen lässt: „Jonathans Tod regte mich an, einen Soldaten zu beschreiben, der den Krieg hasst, der im Inneren seines Herzens ein Pazifist ist, der sich aber dennoch im Kampf auszeichnet. Im Krieg lernten wir, uns als Zyniker zu geben und über Ideale zu lästern. Aber das war Täuschung. Das Erlebnis des Krieges hat den Kämpfenden zum praktischen Idealisten erzogen.“ (Avnery, 2005, S. 172)

Uri Avnery lässt sein Antikriegsbuch aus dem Jahr 1950 mit einer Erinnerung an einen der vielen toten Kameraden ausklingen. Der junge tote israelische Soldat spricht aus dem Grab zu seinen Verwandten und Freunden:

„‚Ich bin tot. Hört ihr? Tot. T o t! Ich brauche eure Gedenkfeier nicht! Ich mache euch keine Vorwürfe. Aber ihr könntet etwas für andere Söhne, für andere Eltern tun. Geht auf die Straße und schreit! Hört ihr? Schreit! Dass ihr mich 24 Jahre lang für nichts versorgt habt. Dass ich starb, bevor ich irgendetwas im Leben tun konnte. Schreit anderen Eltern zu, sie sollen nicht zulassen, dass man ihre Kinder in den Krieg schickt. Die sollen das verbieten!'“ (Avnery 1950, S. 413)

Und er lässt sein Buch einige Zeilen später so enden:

„Der Regen hat aufgehört.

Eine merkwürdige Stille herrscht im Zimmer. Eine unnatürliche Stille.

Etwas fehlt. Etwas ist verschwunden.

Was ist es?

Das Röcheln hat aufgehört.

Der Verwundete mir gegenüber liegt regungslos da. Sein Kopf ist zur Seite geneigt.

Er atmet nicht mehr.

Ein Mensch ist gestorben.“ (Avnery 1950, S. 414)

Die Staatsgründung im Jahre 1948, von welcher Avnery bei einem Aufenthalt in einem Kibbuz im Radio eher zufälligerweise hörte, war für ihn eher unbedeutend – hier wird erneut deutlich, wie sehr sich Avnerys Wahrnehmung von der der meisten anderen Israelis unterschied. Die Staatsgründung Israels war für nahezu alle Juden der damaligen Generation ein emotional außerordentlich bewegender Akt. Avnery führt aus:

„Als Frontsoldaten hatten wir eine gewisse Verachtung für Leute, die in Tel Aviv oder in Jerusalem Reden hielten, und darum war die Staatsgründung für uns eine Sache, die wir mit einem Achselzucken abtaten. Aber für andere mag sie die Einlösung von Herzls Worten gewesen sein, die er nach dem 1. Zionistischen Kongress in Basel geschrieben hat,“ betont Avnery (2000, S. 146). Diese gegensätzlichen Erfahrungen und politischen Zugänge bildeten den Ausgangspunkt für bis heute anhaltende Differenzen zwischen Avnery und großen Teilen der israelischen Öffentlichkeit.

Noch vor Kriegsende verfasste er weitere Artikel, in denen er sich für eine Beendigung des Krieges und für eine wirkliche Verständigung mit den Arabern einsetzte. Gustav Schocken, aus Chemnitz nach Israel eingewanderter legendärer Publizist, Chefredakteur der auflagenstarken Tageszeitung Haaretz, interessierte sich für den Autor und bot ihm an, regelmäßig Leitartikel in Haaretz zu verfassen – eine hohe Auszeichnung für einen 25-jährigen, der keine professionelle journalistische Ausbildung durchlaufen hatte. Dennoch gab Avnery diese verlockende Tätigkeit bereits nach einem Jahr freiwillig auf, da er nicht zu inhaltlichen Konzessionen beim Schreiben bereit war, welche von ihm erwartet wurden.

Publististische Tätigkeit bei Haolam Hazeh

Zeitgleich mit dem Erscheinen von „Die Kehrseite der Münze“ kaufte Avnery mit dem Geld, welches er von der Armee für seine Kriegsverletzung erhalten hatte, die farblose Wochenzeitung Haolam Hazeh („Diese Welt“) – ein Entstehungsumstand, der in Israel später häufig Anlass für Witze bildete. Binnen kurzer Zeit gestaltete er diese Zeitschrift zu einem in Israel gefürchteten Blatt um, welches gleichermaßen geschätzt, beargwöhnt und verhasst war. Gleich mit seiner ersten Ausgabe sorgte er für einen Boykott seiner Zeitschrift durch die israelische Armee, da er in einem Beitrag die Berufung von Frauen zur Armee als unzeitgemäß bezeichnete – in Israel bis heute ein schwer erträglicher Vorschlag. Haolem Hazeh wurde „innerhalb kürzester Zeit zum unpopulärsten gemacht, was es überhaupt je in Israel gegeben hat.“ (Avnery 1995, S. 112). „Wir stritten uns mit allen Teilen des Establishments. Das führte dazu, dass wir etwa 20 Jahre lang nicht einen Millimeter an Anzeigen verkauften“, erinnert sich Avnery (1995, S. 131).

Dies brachte enorme ökonomische Probleme für das Blatt mit sich, da es sich ausschließlich durch den Kioskverkauf finanzieren musste. 41 Jahre später, 1990, musste Avnery seine Zeitung aufgrund unüberwindbarer finanzieller Schwierigkeiten verkaufen. Avnery hat häufig versucht, die Besonderheit seines Blattes ausländischen Journalisten zu verdeutlichen, was ihm nur schwer gelang. Inhaltlich angelehnt an den Spiegel oder die Times stellte es eine Mischung zwischen unpolitischen Nachrichten, gesellschaftlichem Klatsch und Enthüllungsjournalismus dar: „Es ist, als wenn die Bild-Zeitung und die Zeit eine gemeinsame Zeitung wären, und noch extremer.“ (Avnery 1995, S. 133)

Avnery bezeichnet seine Wochenzeitung ironisierend als ein Untergrundblatt: „Es gab jedoch sehr viele Witze darüber, dass viele Käufer – auch Regierungsbeamte – sie quasi in anderen Zeitungen versteckten. Sie war die Zeitung der Sabras, der neuen Generation, die in Israel aufgewachsen ist. Offiziere und Beamte lasen sie mit großer Begeisterung, offiziell aber war sie absolut verpönt. Ben-Gurion sprach nie ihren Namen aus, er hat vielmehr einen anderen Namen erfunden, den wir dann auch mit Stolz getragen haben: ‚ein gewisses Wochenblatt‘; diese Bezeichnung benutzten wir als eine Art Untertitel.“ (Avnery 1995, S. 132)

Avi Primor, nach der Beendigung seiner Tätigkeit als Botschafter Israels in Deutschland heute einer der tatkräftigsten Unterstützer der zukunftsorientierten „Genfer Initiative“, hat 2003 anlässlich der Verleihung des internationalen Friedenspreises des Lew Kopelew Forums an Uri Avnery und Sari Nusseibeh in seiner Laudatio in anschaulicher Weise hervorgehoben, wie sehr er selbst als junger Student durch Avnerys Zeitschrift geprägt, aber auch zum Widerspruch herausgefordert wurde. In seiner Kölner Laudatio führte er aus:

„Als ich Student war (…) da habe ich, so wie alle meine Freunde, leidenschaftlich seine Zeitung gelesen. Aber die hat uns auch aufgewühlt, aufgeregt. Weil er so viele Dinge gesagt hat, die uns unangenehm waren, an die wir nicht glauben wollten. So bat ich einmal um einen Termin bei ihm. Er hat mich in seinem Büro in seiner Zeitung mit zwei Kollegen von mir empfangen, in Tel Aviv, am Freitagnachmittag, vor dem Wochenende, wo seine Zeitung schon raus war und wo er ein bisschen Zeit hatte, und wir hatten eine Reihe von Fragen vorbereitet. Aggressive Fragen, provokative Fragen: Wie können Sie so etwas schreiben? Ja, und er lächelte und sagte ‚Warum lesen Sie das alles so leidenschaftlich? Es scheint, dass Sie es jede Woche lesen. Warum eigentlich, wenn es Sie so aufwühlt? Darum schreibe ich es, damit Sie darüber nachdenken. Sie müssen nicht unbedingt mit mir einverstanden sein, mir zustimmen. Aber nachdenken sollen Sie!‘ Und das haben wir seitdem immer getan.“ (Primor 2003.)

Hauptgegner von Haolem Hazeh in den ersten Jahren war eben dieser Ben-Gurion, Israels langjähriger Ministerpräsident; gemäß Avnerys Verständnis verhinderte Ben-Gurion grundsätzlich jegliche Möglichkeit für eine Verständigung mit den Arabern. Diese inhaltliche Kontroverse in einem von Avnery als entscheidend eingeschätzten Punkt führte dazu, dass Haolam Hazeh bald als die einzige Oppositionszeitschrift galt. „Wir wollten den Staat selbst gestalten. Das war der große Vorteil meiner Generation gegenüber allen späteren Generationen, die bereits einen vorgefunden haben“ (Avnery 1995, S. 112), fasst Avnery ihre Grundposition zusammen. Die Zeitschrift setzte sich für einen liberalen, modernen Staat ein, plädierte für eine strikte Trennung zwischen Religion und Staat – in Israel bis heute ein ungelöstes Dilemma. Auch wurden in Haolam Hazeh zahlreiche Skandale aufgedeckt, so 1954 die legendäre Lavon-Affäre (s. Avnery 1969, S. 105-126) über einen israelischen Spionage- und Sabotagering in Ägypten.

Avnery (1995, S. 136) betont: „Die ganze Geschichte von Haolam Hazeh ist eine Kette von Skandalen und Korruptionsaffären, die wir aufgedeckt haben. Wir umgingen dabei immer die Zensur. Wir haben alles aufgedeckt, was wir enthüllen wollten, durch alle möglichen Methoden. Wir erfanden damals Methoden, die heute schon beinahe legendär sind.“

Avnery (1995, S. 136) betont: „Die ganze Geschichte von Haolam Hazeh ist eine Kette von Skandalen und Korruptionsaffären, die wir aufgedeckt haben. Wir umgingen dabei immer die Zensur. Wir haben alles aufgedeckt, was wir enthüllen wollten, durch alle möglichen Methoden. Wir erfanden damals Methoden, die heute schon beinahe legendär sind.“

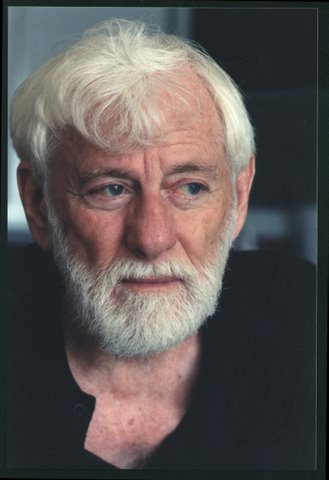

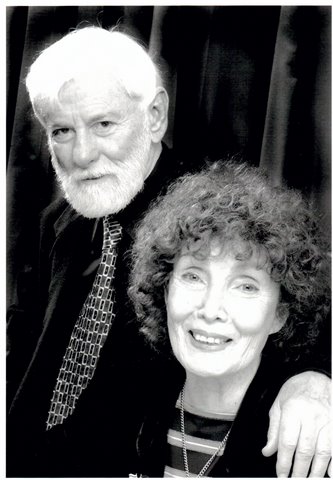

Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen um Avnerys Blatt, welche z. T. militant ausgetragen wurden: Es überlebte drei Bombenanschläge auf die Redaktion sowie Druckerei, zahlreiche erfolgreich niedergeschlagene Verfahren auf Strafverfolgung wegen Aufruhrs, zwei Mordanschläge. 1953 überfiel ein Unbekannter Avnery und brach ihm beide Hände und alle Finger. Doch selbst dieser traumatische Schicksalsschlag fand für Avnery eine positive Wendung: Rachel, die mit ihren Eltern im Alter von einem Jahr aus Deutschland nach Palästina geflohen war und immer noch Deutsch spricht, pflegte ihn – und wurde seine Ehefrau: „Wir haben fünf Jahre in Sünde gelebt und dann geheiratet. Ich glaube, wir sind so ziemlich das einzige mir bekannte israelische Ehepaar, das nicht geschieden ist.“ (Avnery 1995, S. 132)

Der Geheimdienstchef Ben-Gurions schrieb später einmal in einem Buch, dass Avnery seinerzeit für den Geheimdienst als Staatsfeind Nummer eins galt.

Mitglied der Knesset (1965 – 1981)

1965 versuchte der damalige Ministerpräsident Eshkol, Haolam Hazeh in recht offenkundiger Weise mittels eines gegen dieses Magazin gerichteten Pressegesetzes zu ruinieren. Als Reaktion hierauf unternahm der seinerzeit 42-jährige Avnery zusammen mit einigen Kollegen einen außergewöhnlichen Versuch: Er gründete eine Partei, die den Namen dieser Zeitschrift trug und deren Parole lautete „Freiheit für Haolam Hazeh“. Dies war für Israel, wo es keine Fünf-Prozent-Hürde im Parlament gibt, ein höchst ungewöhnliches Ereignis, war es doch – wenn man von vereinzelten Parteiabspaltungen und Namensumbenennungen absieht – die erste Neugründung einer politischen Partei in Israel seit dessen Staatsgründung im Jahre 1948. Zur allgemeinen Überraschung erhielt die Partei knapp anderthalb Prozent, und Avnery zog als Parlamentarier in die Knesset ein. Von 1965 bis 1973 sowie von 1979 bis 1981 gehörte er dieser an und entwickelte im Parlament rasch einen völlig neuen, streitbaren Diskussionsstil; die Auswirkungen seines singulären Engagements, verknüpft mit seiner Zeitschrift, auf die heutige politische Kultur in Israel, insbesondere auf die intellektuelle Oberschicht, scheint nicht hoch genug eingeschätzt werden zu können.

Avnery trug in diesen zehn Jahren in der Knesset über 1000 Reden vor, von denen allein hundert das Thema der Anerkennung eines palästinensischen Staates behandelten – bis dahin ein absolutes parlamentarisches Tabu. So forderte er gleich in seiner ersten Rede vor der Knesset, dass einer der stellvertretenden Parlamentspräsidenten aus der kleinen Gruppe der arabischstämmigen Parlamentarier kommen solle. Am Ende seiner ersten Parlamentsperiode, 1969, publizierte sein langjähriger Sekretär Amnon Zichroni, ein Rechtsanwalt, eine Auswahl seiner parlamentarischen Reden unter dem bezeichnenden Titel „1 gegen 119“.

Seine Ein-Mann-Fraktion brachte mehr Gesetzesinitiativen und parlamentarische Anfragen ein andere die meisten übrigen, sehr viel größeren Fraktionen. Im Grunde genommen musste sich Avnery jedoch kaum umstellen: Statt seine politischen Analysen und Streitschriften in seiner Zeitschrift zu publizieren trug er sie nun in der Knesset vor. Seine juristischen Kenntnisse, die er sich als Jugendlicher Ende der 1930er Jahre angeeignet hatte, waren ihm hierbei eine außerordentliche Hilfe. Avnery wurde bald zu einem enfant terrible der israelischen Politik: „Die Partei war ein schreckliches Ärgernis“, hebt Avnery (1995, S. 138) hervor.

Seine frühere Tätigkeit beim Irgun bewahrte ihn wohl vor einer gesellschaftlichen Marginalisierung; die durch ihn entfachten kontroversen Diskussionen wurden in der Knesset vorwiegend im Grundtenor eines wechselseitigen Respekts ausgetragen. Eine häufige parlamentarische Gegenspielerin für ihn war die frühere Ministerpräsidentin Golda Meir, mit der ihn eine abgrundtiefe wechselseitige Abneigung verband:

„Nach ein paar Jahren erklärte Golda Meir als Ministerpräsidentin, sie sei bereit, auf die Barrikaden zu steigen, um Uri Avnery aus dem Parlament herauszubekommen. Gerade mit Golda hatte ich viele interessante Zwischenfälle gehabt. Wir konnten uns nicht ausstehen. Ich hielt in den 60er Jahren einmal eine Rede über Haschisch und sagte, es sei Unsinn, Haschisch zu verbieten. Und mitten in meiner Rede habe ich mich selbst unterbrochen: ‚Ich möchte der Abgeordneten Frau Meir antworten.‘ Der Vorsitzende: ‚Aber Frau Meir hat überhaupt nichts gesagt.‘ Darauf ich: ‚Ich antworte nicht auf ihre Zwischenrufe, sondern auf ihre Zwischengrimassen.‘ Solche Dinge gab es immerzu. Ich muss sagen, ich habe mich in den ersten Jahren im Parlament sehr amüsiert, als alles noch interessant war.“ (Avnery 1995, S. 138)

Innerhalb sowie außerhalb des Parlaments versuchte Avnery häufig, auf seine eigenen Erfahrungen im Irgun Bezug nehmend, seinen Parlamentskollegen und der israelischen Öffentlichkeit die moralische und historisch-politische Vergleichbarkeit zwischen ihrer eigenen Befreiungsbewegung – oder wir mögen auch sagen: den Terrorakten des Irgun – in den 30er und 40er Jahren gegen die Engländer und Araber sowie der heutigen Aufstandsbewegung der Palästinenser gegen Israel zu verdeutlichen. Diese Bemühungen blieben weitgehend erfolglos. Hauptgrund hierfür sei die kollektive Verdrängung der fürchterlichen wechselseitigen Gewalttaten, die sich Israelis und Araber in einer Eskalationsstufe wechselseitiger Vergeltungen ab den 1920-er Jahren zugefügt haben, vermutet Avnery. Er führt beispielhaft hierfür eine parlamentarische Kontroverse mit Menachem Begin an. Wenn sie beide auch nicht zeitgleich im Irgun gearbeitet hatten (Begin stieß erst zum Irgun, als Avnery bereits ausgetreten war, und wurde dann ihr Anführer), so wusste Begin doch von Avnerys seinerzeitiger Untergrundarbeit.

In seinem Buch aus dem Jahr 1969, „Israel ohne Zionisten“ (1969, S. 141f.) – sein erstes ins Deutsche übersetzte Werk – , führt Avnery aus: „Israelis meiner Generation, die im Untergrund waren, sind meistens außerstande zu verstehen, was heute Araber in den Untergrund treibt und wie sie dort reagieren. Ich habe das später sehr oft mit Menachem Begin und Yitzhak Shamir, zwei Exterroristen, erlebt. Ja, natürlich waren wir Terroristen! Aber das können sie bis heute nicht akzeptieren. Wir waren Freiheitskämpfer, sagen sie. Terroristen sind die anderen. (…) Einmal hielt er (Begin) in der Knesset eine Rede für die Todesstrafe. Ich antwortete: ‚Abgeordneter Begin, Sie wissen doch besser als irgendjemand in diesem Haus, dass Todesstrafe das allerbeste ist, was einer Untergrundbewegung passieren kann.‘ Da sah er mich doch tatsächlich mit großen, traurigen Augen an und sagte: ‚Abgeordneter Avnery, wollen Sie unsere Freiheitskämpfer etwa mit diesen abscheulichen arabischen Terroristen vergleichen?‘ Das ist eine Sache, die mich immer etwas amüsiert. Aber, wie gesagt, der Untergrund war ein sehr, sehr heftiges Erlebnis.“

1973, unmittelbar nach dem traumatischen Yom-Kippur-Krieg, schied seine Partei aus dem Parlament aus. Für fünf Jahre gehörte er dem Leitungsgremium der damals starken israelischen Gewerkschaft Histadrut an, eine Tätigkeit, die jedoch nicht seinem Naturell entsprach: „Es war unglaublich langweilig, ich denke daran nur mit sehr großem Unbehagen zurück.“ (Avnery 1995, S. 141) 1979 gelang ihm mit der neugründeten Partei Sheli (Akronym für „Frieden in Israel“), einem Zusammenschluss mehrerer kleiner linker politischer Gruppierungen, noch einmal der Einzug in die Knesset. Als er 1981 das Parlament verließ – er rotierte für einen arabischen Abgeordneten seiner Partei – empfand er dies scheinbar nicht als sonderlichen Verlust: „Ich hatte aber keine richtige Lust mehr, denn das Parlament hatte sich sehr verändert. Das Niveau sank von Wahl zu Wahl.“ (Avnery 1995, S. 141)

„Israel ohne Zionisten“

1968, unmittelbar nach dem von Israel gewonnenen Sechs-Tage-Krieg, welcher weitreichende geopolitische Veränderungen im Nahen Osten zur Folge hatte, fügte Avnery seine Analysen und Reflexionen in dem Buch „Israel without Zionists“, zusammen, welches ein Jahr später auf Deutsch unter dem Titel „Israel ohne Zionisten“ erschien. Es besteht aus 14 essayhaft gestalteten Kapiteln, die auch heute noch sehr lesenswert sind. Der autodidaktisch geschulte Journalist Avnery hielt sich seinerzeit zu einem dreiwöchigenn Besuch in den Vereinigten Staaten auf und plante für jeden Tag die Fertigstellung eines Kapitels. Da er an einem Tag an einer Massendemonstration gegen den Vietnamkrieg teilnahm und keine Zeit zum Schreiben fand, musste ein Kapitel ungeschrieben bleiben. In seiner Einleitung, mit „Ein Israeli“ betitelt, entfaltet Avnery seine hohe literarisch-essayistische Kompetenz. Er hat zu einem reifen Stil gefunden:

„Ich gebe nicht vor, objektiv zu sein, was Israel angeht. Ich glaube, niemand ist es oder könnte es sein. Es liegt etwas in der Luft unseres Landes, das extreme Haltungen und Erscheinungen hervorruft. Extrem ist das Licht des Sommers, extrem sind die Regenfälle im Winter. (…) Fast alles, was heute über Israel geschrieben wird, ist Propaganda. (…) Ich will in diesem Buch versuchen, ein anderes Bild zu zeichnen. Ich glaube, dass auf beiden Seiten Menschen stehen, die teils recht, teils unrecht haben. Ich möchte aufzeichnen, wie zwei große historische Bewegungen, beide authentisch, beide von hohen Idealen beflügelt, auf den Schlachtfeldern Palästinas zusammenprallten, vergeblich versuchten, sich gegenseitig zu vernichten, und nichts weiter vermochten, als die Seele der einen wie der anderen an ihrer Entfaltung zu hindern. Doch während ich versuche, beiden Seiten gerecht zu werden, bin ich mir bewusst, dass ich als Teil der einen nicht objektiv sein kann. Ich bin ein Israeli. Wie die meisten von uns bin ich stolz auf die vielseitigen Leistungen meines Volkes. Wie einige von uns habe ich ein waches Empfinden für unsere Fehler und unser Versagen. Ich bin ein Israeli, der leidenschaftlich an den Frieden glaubt, der jedoch den größten Teil seines Lebens im Krieg gelebt hat.“ (Avnery 1969, S. 7)

Avnery, inspiriert durch seine höchst außergewöhnlichen biographischen Erfahrungen sowie die höchst außergewöhnliche Situation Israels unmittelbar nach dem eindrucksvoll bestandenen 1967-er Sechstagekrieg gegen mehrere arabische Staaten, sieht die große Chance, über die Vermittlung seiner eigenen Biographie die komplexen und tragischen Ursachen für die tödlichen Eskalationen der nahöstlichen Tragödie seinen Landsleuten besser verstehbar zu machen.

Der Intellektuelle Avnery lässt sein Buch in einem für ihn ungewohnten Ton ausklingen. Wir mögen uns an das Lebensmotto des jüdischen KZ-Überlebenden Bruno Bettelheim erinnert fühlen, wonach Herz und Verstand nicht länger getrennt bleiben dürfen: „Unser Herz muss die Welt der Vernunft kennen, und die Vernunft muss sich von einem wissenden Herzen leiten lassen.“ (Bettelheim 1960, S. 8; s. Kaufhold 2001, 2003) Er formuliert abschließend:

„Wenn wir mit unserem Herzen wie mit unserem Verstand verstehen lernen, welches die Gründe für den Ausbruch des israelisch-arabischen Konfliktes waren und wie es geschehen konnte, dass dieser Konflikt bereits drei Generationen lang andauert, werden wir die Weisheit erlangen, zu heilen.“ (Avnery 1969, S. 236)

Bücher, Bücher, Bücher – Kontakte zu Hamami, Sartawi und Arafat

Avnery hat eine unüberschaubare Anzahl von Zeitschriftenbeiträgen und elf Bücher veröffentlicht, von denen nicht alle ins Deutsche übersetzt wurden. So publizierte er anlässlich seiner journalistischen Tätigkeit beim Eichmann-Prozess Anfang der 60er Jahre – der die Verarbeitung der Shoah in einer entscheidenden Weise fokussierte und dynamisierte (s. Greif 2003) – das Buch „Das Hakenkreuz“, welches nur auf Hebräisch erschien. Hierin versuchte er seinen israelischen Landsleuten zu erklären, wer die Nazis waren und wie sie an die Macht gekommen sind.

Zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung reiste Avnery gemeinsam mit seiner Frau Rachel durch sechs Staaten des ehemaligen Ostblocks, führte dort zahlreiche Gespräche. Es entstand mit „Lenin lebt hier nicht mehr“ ein journalistisches Reisebuch, welches ebenfalls nur in Israel erschien, dort jedoch recht erfolgreich war.

Von zentraler, existentieller Bedeutung war für Avnery jedoch der lebenslange Versuch, Brücken zu einigen führenden Palästinensern zu schlagen, um die wechselseitige Eskalation der Feindseligkeiten zwischen Israelis und Palästinensern zu durchbrechen. Am 11. Juni 1967, am fünften Tag des Sechstagekrieges, appellierte er in einem offenen Brief an den damaligen Ministerpräsidenten Eshkol, den unterlegenen Palästinensern unverzüglich die Gründung eines eigenen Staates anzubieten. Nicht wenigen Nahostforschern erscheint das Unterbleiben einer solchen Geste der Versöhnung – der unumstrittene militärische Siegers streckt dem Unterlegenen seine Hand zur Versöhnung aus – , als eine historisch vielleicht einmalige Chance, die ungenutzt geblieben ist (s. Bernstein 2000, 2006).

1975 gründete Avnery, u.a. gemeinsam mit dem bekannten ehemaligen israelischen General Matti Peled, den Israelischen Rat für Israelisch-Palästinensischen Frieden; der Auftakt für zahlreiche Gespräche zwischen israelischen und palästinensischen Intellektuellen und Schriftstellern in den 1980er und 1990er Jahren. Bereits Ende 1973, unmittelbar nach seinem ersten Ausscheiden aus dem Parlament, begann Avnery seine direkten Gespräche mit einigen ausgewählten einflussreicheren und gesprächsbereiten palästinensischen Gesprächspartnern – mit Said Hamami und Issam Sartawi, beide Funktionäre der PLO. Regelmäßig trafen sie sich, meist unter absoluter Geheimhaltung – Kontakte, die für beide Seiten lebensgefährlich waren und sowohl für Hamami als auch für Sartawi tödlich enden sollten; sein Freund Hamami wurde 1978, Sartawi im April 1983 am Rande einer Konferenz der Sozialistischen Internationalen in Portugal von palästinensischen Extremisten der Abu-Nidal-Bande ermordet.

Avnery hatte Yitzhak Rabin, mit dem ihn eine lockere Freundschaft und eine wechselseitige Wertschätzung verband, über den Inhalt ihrer Gespräche informiert. Diese wurden von Rabin, obwohl sie seinerzeit in Israel de jure verboten waren, stillschweigend geduldet. Sie führten 1982 zu Avnerys weltweit beachtetem, spektakulärem Besuch bei Arafat im seinerzeit belagerten Beirut.

Diese den Zeitraum von 15 Jahren umspannenden Gespräche publizierte Avnery 1988 in seinem journalistischen, teilweise wie ein Krimi zu lesenden Buch „Mein Freund, der Feind“. Es ist ein eindrucksvolles Dokument des wagemutigen Versuches einiger Weniger, mit ungebrochenem Mut, in klarer Einsicht von der äußersten Fragwürdigkeit, wenn nicht sogar Vergeblichkeit der eigenen Bemühungen, Brücken zwischen zutiefst verfeindeten Lagern zu bauen.

So leitet er das ebenfalls mit „Mein Freund, mein Feind“ überschriebene Kapitel (Avnery 1988, S. 58-64) mit einer Beschreibung der Szene ein, in der er Said Hamami 1973 erstmals traf – es war überhaupt das erste Treffen eines PLO-Offiziers mit einem Israeli; ihm waren monatelange konspirative Kontakte und Vermittlungen Dritter vorausgegangen:

„Es klopfte leise an der Tür.

Ich zögerte einen Augenblick, bevor ich öffnete.

Der Mann sah jünger aus, als ich erwartet hatte, etwa 34. Er hatte sanfte dunkle Augen, schwarzes Haar, ein ziemlich rundes Gesicht. Er war konservativ gekleidet, nach englischer Art. Er sah ganz und gar nicht wie ein gefährlicher Terrorist aus.

Ich sagte ahlan wa-sahlan. Willkommen.

Er trat ins Zimmer, blickte sich rasch um, sah, dass ich allein war. Wir sahen uns an, zwei Menschen in einem Londoner Hotelzimmer. Ich glaube, wir mochten uns.

Wir waren Feinde.

Es war eine gefährliche Begegnung. Wir hatten beide ein Risiko auf uns genommen. Er kannte meinen Namen und wusste wofür ich eintrat. Aber er konnte nicht sicher sein, dass die ganze Sache nicht eine Falle des Mossad war.“ (Avnery 1988, S. 58)

In dem abschließenden Kapitel „Gefangene ihrer Geschichte“ blickt Uri Avnery auf diese langen Gespräche zurück, die mit dem Tod seiner beiden Freunde endeten, die doch zugleich seine Feinde waren; Freunde, deren Tapferkeit und Entschlossenheit für ihn ein Vorbild wurden. In ihren Gesprächen hatten sie Neuland betreten, fortgesetzt mit vielfältigen Tabus belegte Grenzen überschritten, sich in die gefährliche Position eines Aussenseiters, eines von der kollektiven Ausstoßung Bedrohten begeben, sich an Tollkühnheit zu überbieten versucht.

Avnery resümiert: „An dieser Stelle beende ich meine Geschichte. Nicht weil sie zu Ende wäre. Im Gegenteil. (…) Ich habe mich bemüht, diese Geschichte so wahrheitsgemäß zu erzählen, wie ich konnte. Vielleicht ist es eine traurige Geschichte, vielleicht macht sie auch Mut. Wir haben eine Unmenge Niederlagen und Rückschläge erlitten. Aber wir sind auch auf menschliche Beharrlichkeit gestoßen, auf Hingabe an ein Ideal, auf Mut im Angesicht des Gegners. Menschen haben ihr Leben hingegeben. (…) Ist überhaupt etwas erreicht worden? (…) Für mich ist die Antwort selbstverständlich. Diese lange Mühe, dieses Abenteuer für den Frieden ist von historischer Bedeutung.“ (Avnery 1988, S. 404)

Avnery zeichnet die Entwicklung der PLO nach; sie habe eine immense Entwicklung hin zu einer Verständigung gemacht, habe das Existenzrecht Israels anerkannt. Der Dialog sei grundsätzlich möglich – trotz langer Phasen der Irritation, trotz aller Rückschläge. Mit ungebrochenem Optimismus hebt er die Bedeutung des Dialogs hervor:

„… Man wechselt nicht nur Worte, man tauscht Blicke aus, unfreiwilliges Mienenspiel, unbewusste Gesten. Man überredet und wird überredet auf vielfache Weise, bewusst und unbewusst. (…) Man schließt nicht anders Frieden als mit Feinden, und man schließt nicht Frieden mit Feinden, die man verabscheut oder als unmenschliche Monster betrachtet. Nach vier Generationen des Kampfes zwischen Juden und Palästinensern werden die Feinde – die PLO und ihre Führer – von jüdischen Israelis als Dämonen angesehen, als Ungeheuer. Genau so sehen die Palästinenser die verhassten Zionisten nicht als normale Menschen mit ihren alltäglichen Hoffnungen und Sorgen, sondern als die neuen Nazis, außerhalb der Grenzen der Menschlichkeit. Unser Dialog hat dazu beigetragen, diese diabolischen Bilder zu erschüttern. Er hat jede Seite in den Augen der anderen entdämonisiert.“ (Avnery 1988, S. 405)

Avnery ließ sich trotz aller Rückschläge nicht entmutigen. Es folgte die Gründung des „Friedensblocks“ Gush Shalom, eine radikal-progressiv eingestellte Gruppierung innerhalb des breiten Spektrums der israelischen Friedensbewegung. Neben gemeinsamen Demonstrationen von Israelis und Palästinensern gegen militärische Übergriffe, gegen den Mauerbau sowie gegen den Ausbau von jüdischen Siedlungen auf vormals palästinensischem Gebiet hat Gush Shalom auch detaillierte Pläne ausgearbeitet und publiziert, wie die verschiedenen komplexen Streitfragen zwischen Israelis und Palästinensern rechtlich und politisch geklärt werden können. 1991, zu Zeiten des Irak-Krieges, publizierte Avnery auf Deutsch den leicht zu lesenden, informativen Band „Wir tragen das Nessos-Gewand. Israel und der Frieden im Nahen Osten“.

Der sogenannte Friedensprozess zwischen Israel und „den“ Palästinensern ist vor allem an vier Fragenkomplexen gescheitert, die weitgehend aus den Osloer Verhandlungen ausgeklammert worden sind: Die Frage des Rückkehrrechts der 1948 geflohenen bzw. vertriebenen Palästinenser, das Siedlungsproblem, die Jerusalemfrage und die Frage nach den künftigen Grenzen. Doch über all diesen Problemen steht der Streit über die Souveränität in den palästinensischen Gebieten (s. Bernstein 2000, 2006). 1996 veröffentlichte Avnery zusammen mit Azmi Bishara auf Deutsch den umfangreichen Interviewband „Die Jerusalemfrage“, in dem elf namhafte Israelis und Palästinenser über mögliche Lösungsversuche befragt werden.

Die Streitgespräche verdeutlichen die große Fülle von Einschätzungen und Lösungsvorschlägen sowie zugleich die Komplexität dieser Thematik. Azmi Bishara, 1956 in Nazareth geboren, hatte in Ostberlin Philosophie studiert. 2007 floh Bishara aus Israel, weil er der Spionage und der Unterstützung der Hizbollah im zweiten Libanonkrieg verdächtigt wurde und trat von seinem Knessetsitz zurück. Er zog in den Libanon.

Yitzhak Rabin: Größer als das Leben“

Uri Avnerys publizistischer Einfluss innerhalb Israels dürfte in den letzten zwei Jahrzehnten – seit dem ökonomisch bedingten Ende seines Magazins Haolam Hazeh – , kontinuierlich zurück gegangen sein. Bücher hat er in den letzten zehn Jahren nicht mehr veröffentlicht. In der Tageszeitung Maariv erscheinen noch regelmäßig kurze Kommentare von ihm; vereinzelt publiziert Ha´aretz einige seiner Kolumnen. Dank des Internets werden seine wöchentlichen Kommentare – die Avnery bis heute, bis zu seinem 90. Lebensjahr, in beachtlicher Regelmäßigkeit verschickt – vor allem im deutsch- und englischsprachigen Raum gelesen.

Uri Avnery hat in seinen Büchern und Kolumnen häufig auf seine intime Kenntnis der Persönlichkeit und des Wirkens führender israelischer Politiker der älteren Generation verwiesen. Bei der 1948er Staastsgründung war der junge Soldat und politische Aktivist Uri 25 Jahre alt; seitdem hat er sich in einem beachtlichen kontinuierlichen politisch-publizistischen Bemühen, in einem Gestus der Respektlosigkeit und Unbeirrbarkeit, an den führenden Politikern Israels gerieben.

Am 4.11.1995 wurde Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin von einem rechtsradikalen Israeli ermordet. Rabins jäher, brutaler Tod erscheint als ein Symbol für das Scheitern aller „Friedensbemühungen“. 9 Tage später veröffentlichte Avnery einen langen erinnernden Beitrag über seinen langjährigen Weggefährten, betitelt mit „Größer als das Leben. Yitzhak Rabins Wandlung vom Kriegs- zum Friedenshelden“ (Avnery, 2003, S. 55-61) – ein vorzüglicher Essay, der Rabins Wirken gerecht wird. Er beginnt so: „Vor unseren Augen entsteht ein Mythos. Yitzhak Rabin, ein Mensch, den ich kannte, mit dem ich viele Male diskutierte und Whisky trank, wird zu einem überlebensgroßen Denkmal. Am Tatort versammelten sich kurz nach dem Mord am 4. November Tausende von Jugendlichen, für die bis dahin Popkonzerte wichtiger waren als irgendeine politische Betätigung. (…) Mehr als eine Million Menschen – jeder fünfte Israeli – kamen zum Friedhof in Jerusalem, um zu weinen und Blumen niederzulegen.“ (Avnery, 2003, S. 55)

Durch seinen gewaltsamen Tod wurde Rabin, dieser „nüchterne, schüchterne, kontaktarme Mensch“ (S. 56), ein Mythos, verwandelte sich in einen friedensbereiten, fürsorgenden Helden, erlangte „übermenschliche Dimensionen.“ (S. 56) Avnery hat eine andere Erinnerung an den knapp zwei Jahre älteren erfolgreichen israelischen General und Politiker:

„Siebzig Jahre lang war Yitzhak Rabin ein Konformist, Mitglied einer Generation, die im Schatten ihrer großen Eltern, der legendären Helden der zionistischen Revolution, aufgewachsen war. (…) Und dann, scheinbar ganz plötzlich, betrat er einen ganz neuen Weg – und löste eine Revolution im Leben Israels aus.“ (S. 56) Es waren Rabins legendäre Worte „Wir kamen nicht in ein leeres Land“, die ein „hundert Jahre altes Dogma zerbrachen“ (S. 56).

Avnery zeichnet Rabins linkszionistisch geprägte Familiengeschichte nach, die lange vor der Staatsgründung zurück reicht: „Seine Mutter, Rosa Cohen, ist auf dem Foto einer Kundgebung zum 1. Mai in den zwanziger Jahren in Tel Aviv verewigt. Stolz trägt sie die rote Fahne voraus, unerschütterlich in ihrer sozialistisch-zionistischen Überzeugung. Auch der Vater widmete jede freie Stunde der Haganah, der illegalen Verteidigungsorganisation.“ (S. 57)

Lebensstationen: Kontakte zur Kibbuzbewegung, Kompagnieführer bei der Palmach, 1948 dann Heirat mit Lea Rabin in Uniform, während einer Kampfpause. In den 1970er Jahren Botschafter in Washington. Als Verteidigungsminister während der Intifada dann seine verhängnisvolle, trotzig ausgesprochene Forderung gegenüber steinewerfenden Palästinensern: „Brecht ihnen die Knochen.“ Avnery hebt hervor: „Militärische Härte war für Rabin im Kampf um die Existenz Israels logisch und notwendig. Für die Sicherheit des Staates und seiner Einwohner war er bereit, alles Nötige zu tun. Trotz dieser Härte war er weit davon entfernt, ein Fanatiker oder Extremist zu sein.“ (S. 58)

Als Avnery in den 70er Jahren mit seinen – seinerzeit noch illegalen – geheimen Kontakten zu gesprächsbereiten palästinensischen Politikern begann, führte er einen geheimen Briefkontakt mit Rabin. 1975 entstand ein „richtiger Dialog“ (S. 59) zwischen ihnen – „und darum bin ich vielleicht der einzige Zeuge, der über Rabins Wandlung aussagen kann“ (S. 59), so Avnerys zurückhaltende Selbsteinschätzung. Schrittweise, in einem mühsamen Prozess des Zweifels, gelangte Rabin ab dem Ende der 70er Jahre zu der Erkenntnis, dass sich die Beziehung zu „den“ Palästinensern nicht allein militärisch lösen lasse. Anfang Juni 1982 kam er zu dem legendären Besuch Uri Avnerys – gemeinsam mit seinen beiden Kolleginnen von Haolam Hazeh, Anat Saragusty und Sarit Yishai-Levy – im belagerten Libanon, während des sog. 1. Libanonkrieges. Es war überhaupt die erste „offizielle“ Begegnung zwischen einem Israeli und einem PLO-Vertreter. Bei ihrer Rückkehr drohte ihnen eine empfindliche Strafe. ((Uri Avnery über Jassir Arafats Wandel vom Revolutionär zum Staatsmann, Der Spiegel, 6.6.1982 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13685648.html)) Am 13.9.1993 kam es in Oslo in Anwesenheit von Präsident Bill Clinton zum legendären Händedruck zwischen Rabin und Arafat; die PLO verpflichtete sich, aus ihrer Charta alle Passagen bzgl. einer Vernichtung Israels zu streichen.

Avnery lässt seinen von tiefer Sympathie mit seinem politischen Gegner und gelegentlichen Kooperationspartner Yitzhak Rabin so ausklingen – neun Tage nach dessen Ermordung in Tel Aviv:

„Rabin war kein Rabbiner, der auf dem Weg nach Damaskus plötzlich vom Saulus zum Paulus wurde. Schleppend und schwer rang er sich zu einer neuen Überzeugung durch. Aber danach ließ er sich von nichts beirren, schon gar nicht von Beschimpfungen und Drohungen. Er zögerte oft, schritt vielleicht zu undramatisch voran – aber er war dieser Mann, der den historischen Umschwung im Leben Israels bewirkte. So wurde er Zielscheibe all derer, die Obsessionen, Hassgefühle und Vorurteile von vier Generationen nicht überwinden können.

Und so kam er um – eben noch umjubelt von hunderttausend Menschen, in einem glücklichen Moment und mit den letzten Klängen der israelischen Friedenshymne im Ohr. Ein unwahrscheinlicher Revolutionär, ein noch unwahrscheinlicherer Heiliger.“ (Avnery, 2003, S. 61)

Mit der Ermordung Rabins am 4.9.1995 sowie dem Ausbruch der sog. zweiten Intifada im September 2000 hat diese hoffnungsträchtige Entwicklung ein vorläufiges Ende gefunden. Dennoch: In all seinen Kolumnen insistiert Uri Avnery im Gestus einer unerschütterlichen Überzeugung, dass sich diese bedrohliche anmutende Entwicklung jederzeit wieder umkehren lasse. Oder, wie er es am 7.12.2001 in seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Alternativen Nobelpreises – wie so häufig in ausgeprägtem Pathos – formulierte:

„Der Weg vor uns ist steinig und gefährlich. Lasst uns nicht die Macht des Hasses, der Angst und der Vorurteile unterschätzen, die im Laufe von 120 Jahren gewachsen sind. (…) So dunkel die Nacht auch sein mag, so wissen wir doch, dass mit derr Morgenröte ein neuer Tag kommen wird. (…) Allen Widrigkeiten zum Trotz, auch wenn der Weg noch so schwierig ist, selbst wenn die Mächte des Bösen und der Dummheit zu gewinnen scheinen: Die Zukunft gehört uns., den Kräften des Friedens und der Versöhnung, den wahren Patrioten Israels und Palästinas, beiden Völkern, beiden Staaten – aber mit einer gemeinsamen Zukunft.“ (Avnery, 2003, S. 242f.)

Preise, Preise, Preise oder: Ein unverbesserlicher Optimist

Die Liste der Auszeichnungen, welche Uri Avnery in den letzten Jahren erhalten hat, ist lang und eindrucksvoll – und doch sind ihm diese Preise nahezu ausschließlich nur in Europa verliehen worden. In Israels selbst, so will es mir scheinen, ist Avnery in eine immer randständigere Position geraten. Das Scheitern von Oslo, der Ausbruch der zweiten Intifada, aber auch die Verzweiflung vieler progressiver israelischer Intellektueller über einen vermeintlichen Mangel an Ansprechpartnern innerhalb der palästinensischen Intelligenz – wie dies u.a. vom israelischen Schriftsteller Yoram Kaniuk beklagt wird –, hat zum Erosionsprozess innerhalb der israelischen Linken, zu einem zunehmenden Prozess der Resignation und des Fatalismus geführt. Und dennoch: Unbeirrbar hält Avnery an seinen Positionen fest, vertraut auf die Umkehrbarkeit der blindwütig-gewalttätigen Esakalationsprozesse.

1995 erhielt Avnery den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück, 1996 die Ehrenbürgerschaft der israelisch-arabischen Ortschaft Kafr Kassem, in Anerkennung seines Anteils an der Aufdeckung eines Massakers im Oktober 1956, bei dem 48 Menschen ums Leben kamen, 1997 (zusammen mit Gush Shalom) den Aachener Friedenspreis, 1998 den Wiener Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte, den Niedersachsen-Preis für hervorragende publizistische Leistungen sowie den Palästinensischen Preis für Menschenrechte, 2001 den renommierten alternativen Nobelpreis (zusammen mit seiner Frau Rachel sowie Gush Shalom), 2002 die Ehrenmitgliedschaft in der Erich-Maria Remarque Gesellschaft Osnabrück, ebenfalls 2002 den Carl-von-Ossietzky-Preis, und kürzlich, im Mai 2003, wurde ihm in Köln durch Fritz Pleitgen der Lew-Kopelew-Preis verliehen. 2005 erhielt er erstmals einen israelischen Preis – den Sokolow Preis für sein lebenslanges journalistisches Wirken. 2003, anlässlich seines 80. Geburtstages, erschien unter dem Titel „Ein Leben für den Frieden“ ein Band mit seinen politischen Essays aus den letzten Jahren. Diese Essays verschickt Avnery seit vielen Jahren mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit per e-mail an ein internationales Publikum. Einig Teil dieser Essays wird ins Deutsche übersetzt und in verschiedenen deutschsprachigen Zeitungen, u.a. im freitag, publiziert.

Die augenfällige Diskrepanz der politischen Wertschätzung, die Avnery unter Israelis und Palästinensern einerseits und in Europa andererseits genießt, legt die Frage nach den Quellen seines offenkundig unversiegbaren Optimismus nahe. Hierzu könnte man diverse Vermutungen und Erklärungsansätze bemühen. Ich habe mich in diesem Beitrag an einem biographisch-psychologischen Verstehenszugang versuchen. Dass dieser Zugang durchaus im Einklang mit Uri Avnerys eigenen publizierten Bemühungen steht, glaube ich zumindest zwei Umständen entnehmen zu können: Ich habe vorhergehend die Passage zitiert, in der Avnery in dem Interview mit Koppel an den „ansteckenden Optimismus“, an den Glauben seines Vaters an den Menschen erinnert, wodurch dieser bei seinen Mitmenschen in Israel so beliebt wurde. Avnery schließt hieran eine psychologische Deutung an, wenn er über seinen Vater ausführt: „In Deutschland war er immer ziemlich krank gewesen – er hatte Nierensteine und solche Sachen, die ihn sehr quälten, aber hier im Lande war das alles sofort weg. Vielleicht vom Fahrradfahren, das war seine Theorie. Aber vielleicht war es auch psychosomatisch.“ (Koppel 2000, S. 138)

Auch möchte ich auf Avnerys (1969a) tiefgründiges, trotz aller gravierenden politischen Differenzen liebevoll gehaltenes psychologisch-biographisches Porträt Moshe Dayans verweisen, ein Beispiel einer an Aufklärung interessierten politischen Psychologie. ((Siehe hierzu das von Hans-Jürgen Wirth (2002) verfasste Buch „Narzissmus und Macht“, welches ein vorzügliches Grundlagenwerk einer politischen Psychologie ist.)) Avnery bemerkt hierin einführend: „Das Leben und die Karriere Dayans sind des Studiums wert, nicht nur wegen des Einflusses, den er auf die israelische Politik ausübte, sondern vor allem, weil Dayan selbst ein exemplarisches Produkt der zionistischen Geschichte ist.“ (S. 127)

Und: „… Wie ist er ein solcher Mann geworden? Was treibt ihn und hält ihn in Gang? Soweit es überhaupt möglich ist, auf diese Fragen eine Antwort zu finden, muss man sie sowohl im psychologischen Bereich wie in der Geschichte des Zionismus suchen.“ (S. 132)

Es finden sich hierin deutende Passagen über Dayans markante Persönlichkeitsstruktur – welche Dayan insbesondere nach dem 67er-Krieg in Israel zu einem Nationalhelden und im Ausland zum wohl berühmtesten Israeli machten –, die den Ausführungen Wirths (2002) über narzisstische Persönlichkeitsstrukturen entsprechen., wie etwa die folgende:

„Dayan hat keinen Kontakt zu Menschen. Er hat keinerlei enge Bindungen, weder im Kreis seiner Familie noch in einer sozialen Gruppe. ((Dayans Tochter Yael Dayan, welche Avnery in diesem Essay mehrfach zustimmend zitiert, gehörte von 1992 bis 2003 als Abgeordnete der Knesset an – zuerst für die Arbeiterpartei; im Herbst 2002 wechselte sie zur linksliberalen Meretz. In der tageszeitung (taz) vom 30.1.2003, S. 6, ist ein lesenswertes Interview mit ihr erschienen, in welchem sie die schwere Wahlniederlage der Arbeiterpartei sowie von Meretz selbstkritisch analysiert.)) Er hat keinen einzigen Freund in der Welt. Er verfügt über einen unwahrscheinlichen Charme und kann jeden bezaubern, aber er kann zu keinem eine echte innere Beziehung knüpfen.“ (S. 131) Oder: „Der Knabe Mosche, der unter dem Schutz seiner Mutter in dem kooperativen Dorf Nahalal aufwuchs, war sensibel und sanft. Auf Bildern, die ihn als Dreijährigen zeigen, hat er ein liebliches rundes Gesicht; (…) Es ist das Gesicht eines Knaben, der in einer anderen Gesellschaft ein empfindsamer Mann geworden wäre, ein Schauspieler vielleicht oder ein Dichter. (…) Nach der Grundschule besuchte er die landwirtschaftliche High School. Das war insofern recht ungewöhnlich, als es sich um eine Mädchenschule handelte, und Moshe Dayan war der einzige Junge. (…) Wie alle sensiblen Kinder, die gegen ihren eigentlichen Charakter angehen, verfiel er ins entgegengesetzte Extrem, und er musste für diese künstliche und seiner Natur zuwiderlaufende Abhärtung einen Preis zahlen; er legte sich ein psychogenes Geschwür zu, unter dem im allgemeinen die Menschen leiden, die versuchen, hinter einer ihrem wahren Wesen widersprechenden Fassade ihre Gefühle zu verbergen. Dayan lernte nicht, mit seinen Emotionen zu leben, sondern er unterdrückte sie und wurde unfähig zu gefühlsmäßigen Beziehungen zu anderen Menschen. Er ist nicht ein Mann, der die Furcht besiegte, sondern eher einer, der seine Ängste abtötete, für den Furchtlosigkeit ein Kult wurde – der Krieger, der in die Schlacht rennt, der General, der persönlich an Vergeltungsüberfällen teilnimmt, der Generalstabschef, der während des Sinai-Krieges im Mittelpunkt des Schlachtfeldes auftaucht, der Verteidigungsminister, der in einem offenen Jeep den Ölberg hinauffährt, während rundherum alles voll ist von wild schießenden Heckenschützen.“ (S. 132-134)

Avnerys auffallende Fähigkeit, sich in Dayans innere Konflikte einzufühlen, diese als pointierte Charakterstrukturen zu verstehen, die zugleich einige typische israelische Charakterzüge repräsentiere, mit denen jeder im Land aufgewachsene Israeli sich auseinandersetzen müsse, zeichnet Avnery auch als einen politischen Psychologen aus. Dayans Lebensweg spiegele in verdichteter Weise die massiven Konflikte und inneren Widersprüche Israels [wider] und verweise hierdurch zugleich auf Möglichkeiten einer friedlicheren Zukunft, für die es sich zu entscheiden gelte. Abschließend betont Avnery, auf die ungewisse Zukunft Israels verweisend: „Es kann geschehen, dass Israel „dajanisiert“ wird – es kann aber auch eine völlig andere Entwicklung nehmen. Es steht jetzt an einem Kreuzweg. Welchen Weg es einschlagen wird, hängt weitgehend davon ab, wie es seine inneren Konflikte löst.“ (Avnery 1969a, S. 153)

Avnery hat verschiedentlich die psychologische Vorbildfunktion seines ungebrochen optimistischen, innerlich stolzen Vaters für seine eigene Entwicklung als publizistisch-literarischer und politischer Aktivist hergehoben (s.o.).

In einem Interview fasste der damals 77jährige seinen Respekt vor dem Lebenswerk seines Vaters mit den Worten zusammen: „Je älter ich werde, um so mehr denke ich an meine Eltern. Was mussten sie auf sich nehmen! Von einem Klima in ein anderes, von einer Sprache in eine andere, von einer Kultur in eine andere, von einer Gesellschaftsschicht in eine andere, von einer Lebensform mit Tausenden von Einzelheiten in eine andere mit tausend anderen Einzelheiten, von einer Landschaft in eine andere, von einer Lebensart in eine andere. Je älter ich werde, um so mehr bewundere ich unsere Eltern, die das irgendwie überlebt und überstanden haben und es dazu noch fertigbrachten, hier ein glückliches Leben zu führen. Alle Achtung!“ (2000, S. 147f.)

Avnerys enge Verbindung zu Arafat – er trat meist wie dessen Zwillingsbruder auf – löste große Verwunderung auch unter linken Israelis aus. Von der verheerenden Korruption unter Arafat, der Willkür, der Politikunfähigkeit Arafats war bei Avnery nie etwas zu hören.