Wo Reichskanzler von Bismarck sich versündigte, Oskar Schindler einen KZ-Chef aufstöberte, Albert Einstein Freunde fand und „Das Buch des Alfred Kantor“ gezeichnet wurde…

Von S. Michael Westerholz/Deggenau

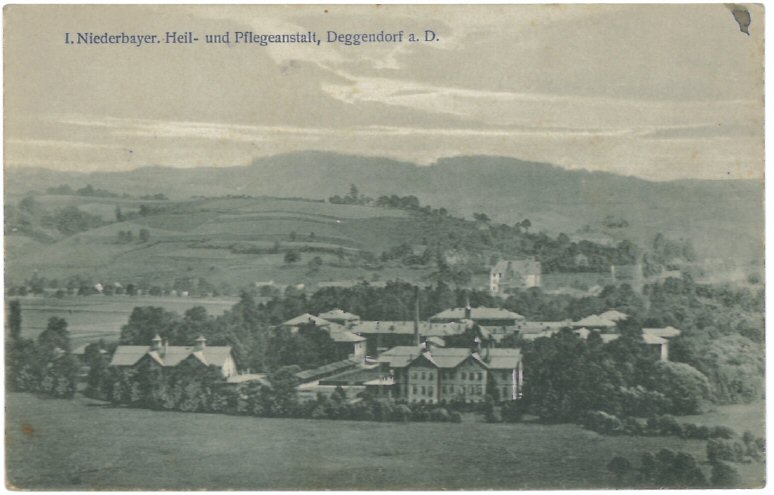

Vor 140 Jahren niederbayerische „Kreisirrenanstalt“. Ab 1933/34 klammheimlich, weil laut dem 1919 unterzeichneten Friedensvertrag von Versailles untersagt, Wehrmachtskaserne und (ab 1941) zusätzlich Unteroffiziers-Vorschule. 1945 kurzzeitig Unterkunft für zahlreiche osteuropäische Flüchtlinge und einige Söldner der nun erneut vernichtend geschlagenen Deutschen, dann für ausgesiedelte, geflohene oder vertriebene Deutsche. Schließlich bis 1949 DP-Camp 7 Deggendorf für heimatlose Menschen und für jüdische Überlebende der KZ Theresienstadt, Auschwitz, Flossenbürg und für polnische Juden, die den Nachkriegspogromen in ihrer Heimat entflohen. 1949/50 Wohnanlage für deutsche Flüchtlinge und heute Arzt- , Selbsthilfe-, Therapie- und künftig zusätzlich Kommunikationszentrum– nur wenige Bauwerke in Bayern haben eine ähnlich dramatisch-tragische Historie wie die Alte Kaserne in Deggendorf. ((E. Kandler sen., DEG.-Stadtarchivar, Die Alte Kaserne, ungedr. Manus., 23. 06. 1975))

Merkwürdig diffus ist die Einstellung zum Beispiel Deggendorfer Historiker zum Baukomplex und den Ereignissen in und um die Alte Kaserne:

- Dass die Familie des Reichskanzlers Bismarck einen missliebigen Erfinder widerrechtlich in die Patientenhölle einweisen ließ wurde bisher verschwiegen.

- Dass die jüdische Literatin und Literaturhändlerin Rachel Salamander hier geboren wurde, wurde zwar von ihr selbst immer wieder erwähnt, aber erst von mir 1985 in der DEGGENDORFER ZEITUNG (DZ) thematisiert.

- Dass Alfred Kantor sein „Buch des Alfred Kantor“ als einzigartiges Zeugnis der deutschen KZ-Verbrechen und des Holocaust hier zeichnete, hat er selbst in diesem Buch begründet. In der offiziellen Stadt, das heißt: bei ihrer Obrigkeit, ist das bis heute kein Thema.

- Dass Nobelpreisträger Albert Einstein Briefkontakte in das DP-Camp 7 Deggendorf unterhielt, das Adressaten-Ehepaar Richard und Sophie Ehrlich aus dem Camp und den in England geretteten Sohn in die USA holte und die Familie dort bis zu ihrer sozialen Selbstständigkeit betreuen ließ, ist ebenfalls erstmals von mir selbst öffentlich angesprochen worden.

- Dass ein Ex-KZ-Chef Leipold hier als „jüdisches NS-Opfer“ unterschlüpfte und erst von Oskar Schindler entlarvt wurde – mit einer Ausnahme ist darüber hierorts nie geschrieben worden.

Unter den vielen „gelernten“ Historikern in vier Gymnasien in der Stadt und im Landkreis Deggendorf, den zahlreichen Geschichtslehrern an den öffentlichen Schulen und den von ihnen und den Historikern betreuten Hobbyforschern hat mit Ausnahme meiner journalistischen Bearbeitungen in der genannten Lokalzeitung und in meinem Buch: „DIE MAUER DES SCHWEIGENS“ (1995, Ebner-Verlag Deggendorf) nur die Leiterin des Deggendorfer Stadtmuseums, Birgitta Petschek-Sommer, in den „Deggendorfer Geschichtsblättern“ (Nr. 20/1999) ausführlicher über das DP-Lager in der „Alten Kaserne“ berichtet. Sie hat dies mit einer Wanderausstellung über jüdische „Displaced Persons“ verbunden. Die hatte das Franz-Bauer-Institut in Frankfurt/ Main zusammengestellt und auf Reisen geschickt. In Deggendorf wurde sie um eigene Bestände und Ergebnisse von Recherchen des Museums, des Stadtarchivs und von Schülern der Gymnasien und der Fachoberschule (FOS) ergänzt. Der ansonsten rührige Historiker Johannes Molitor schrieb im Festjahr 1002-2002 der tausendjährigen Stadtgeschichte Deggendorfs in gleichlautenden Berichten der DEGGENDORFER ZEITUNG vom 7. Dezember 2002 und des PLATTLINGER ANZEIGER vom 13. Dezember 2002 sehr viel über fast 8.000 Evakuierte, Flüchtlinge und Ausländer in der Stadt mit normal 11.000 Einwohnern. Doch non lediglich zwei Sätzen zur einstigen „Kreisirrenanstalt“, nunmehrigen ALTEN KASERNE betraf nur einer die „über 1100 Überlebenden des Konzentrationslagers Theresienstadt.“

Eine schockierende Falschmeldung über die einstige „Kreisirrenanstalt“ hält sich bis heute: Dass 1935 die letzten 119 Patienten in eine „Irrenanstalt“ in Regensburg verlegt worden seien. In Wirklichkeit geschah das 1941. 75 dieser unglücklichen Menschen wurden im Euthanasieprogramm Adolf Hitlers ermordet. Sie müssen den vom Deggendorfer Lehrer Hans Kapfhammer sel. A. ermittelten 623 ermordeten Patienten der „Heil- und Pflegeanstalt Mainkofen“ hinzugerechnet werden. Die war ab 1907 im heutigen Deggendorfer Stadtteil Natternberg für 450 Patienten errichtet worden. Seit Beginn der Belegung im Jahre 1911 gehörten beide Anstalten zusammen.

Bei der Ermittlung dieser grauenerregenden Mordzahlen stellte sich auch heraus, dass jüdische Patienten für nicht wert erachtet wurden, gemeinsam mit den übrigen Opfern ermordet zu werden: Zwar wurden sie in Regensburg, wohin auch Deggendorfer Patienten gebracht worden waren, wie alle Leidenden behandelt. Aber in den Nazi-Terrorjahren ab 1933 wurden insgesamt 21 Juden aus Bayern in dem Regensburger Krankenhaus Karthaus/Prüll gesammelt. Mindestens zwölf wurden im September 1940 in einem speziellen Sammeltransport über Haar-Eglfing in die Tötungsanstalt Brandenburg gebracht. Neue Selektions-Richtlinien von 1941 verlangten, Verletzte des Ersten Weltkrieges und Ordensträger von der Euthanasie auszunehmen. Für Juden galt das nicht.

Bericht eines Dr. Bauknecht in Regensburg: „Wir wurden von Ritterkreuzträgern beschimpft, deren Geschwister vergast worden waren, andererseits kamen Bauern und ersuchten uns, ihren Kranken doch hier eine Spritze zu geben, sie würden uns auch dafür Lebensmittel bringen, die sehr knapp waren im Krieg…“ – tatsächlich sind auch in Bayern Fälle bekannt, in denen Soldaten an den Fronten ausgezeichnet, daheim aber ihre „halbjüdischen“ (nach der unsäglichen Nazidiktion!) Verwandten ermordet wurden. ((C. Cording, Die Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll/Regensburg, S.196 f., 200 f., 203, 206, 208, 211, 213.))

Die nach 42 (sic!) Diskussions- und Planungsjahren ab 1867 binnen fünf Jahren am Deggendorfer Stadtrand erbaute erste Kreisirrenanstalt Bayerns für 250 Patienten entstand auf imposanten vierzehn Hektar (140.000 Quadratmeter!) Fläche. Es blieb Platz für viel Grün, inklusive einem heute noch vorhandenen Stadtpark. Heute hat der Baukomplex mit seinen vier Innenhöfen rund 1000 Zimmer. Es gab einen herrlichen Ausblick auf Berge des Bayerischen Waldes, ferner Sonderbauten hinter der nach hinten offenen Anlage. Die besteht aus drei breitgestaffelten Querbauten, die mit ebenfalls drei Längsbauten miteinander verbunden sind.

In der Erkenntnis, dass „Irre“ nicht besessen sind, also Geschöpfe oder Verbündete des Teufels, hatte Bayerns König Maximilian verfügt, Nervenkranke nicht mehr nur einzusperren, sondern als „Opfer einer Krankheit“ zu behandeln. ((cwo = C. Wohlhüter: Aus der „Alten Kaserne“ wird ein Kommunikationszentrum, DEGGENDORFER ZEITUNG v. 15. 04. 2011.)) Diese humanitäre Gesinnung spiegelte sich freilich in dem eher dunklen Bauwerk noch nicht wider, wohl aber in dem Nachfolgebau im heutigen Deggendorfer Ortsteil Mainkofen. Tatsächlich war auch das neue Krankenhaus kaum mehr als ein Verwahrhaus für hilflose Mitmenschen. Es glich darin den amtlich so genannten deutschen „Tollhäusern“, in denen – wenn überhaupt – „Behandlungen“ auf reiner Gewalt beruhten: Fixierung der Kranken auf Holzgestelle mit Strohsäcken; Eintauchen in eiskaltes Wasser; Knebelung, gerne auch „beruhigende Prügelungen“, wie sie noch der Deggendorfer Direktor Dr. Kundt und sein Oberarzt Dr. Ernst Rüdin in ihrer 1910 erschienenen Arbeit: „Über die zweckmäßigste Unterbringung der irren Verbrecher und verbrecherischen Irren in Bayern“ als Praxis der vergangenen Jahrzehnte beschrieben. Dass Dr. Kundts Vorgänger schon die Ablösung der ungelernten, ungehobelten und oft brutalen „Pfleger“ durch nach aller Erfahrung auch in der Gegenwart nur wenig zartbesaitete Ex-Sanitätssoldaten als Fortschritt priesen, lässt einen heute noch Mitleid mit den Kranken empfinden.

Im Jahre 1900 war die Anstalt mit 660 Patienten hoffnungslos und menschenunwürdig überbelegt. Sie wurde für politisch-wirtschaftliche Ränkespiele missbraucht. Daran war in einem konkreten Fall die Familie des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck beteiligt.

Das Scheingefecht des Politikers und Priesters Dr. Georg Ratzinger

Ein Großonkel des Papstes Benedikt XVI. , der Abgeordnete Dr. Georg Ratzinger (1844 bis 1899) aus Rickering im Landkreis Deggendorf, war mal in den Bayerischen Landtag , zwischendurch in den Reichstag und dann wieder in den Landtag gewählt worden. Er kandidierte dabei mal für die Patriotenpartei, dann für den Bayerischen Bauernbund und zeitweise als Unabhängiger. Er setzte sich im bayerischen Landtag vordergründig für das Bismarck-Opfer Ferdinand Lorenz ein, indem er seinen Abgeordneten-Kollegen dessen Fall als abschreckendes Beispiel für den rechtswidrigen und inhumanen Umgang mit geisteskranken Menschen in Deutschland schilderte.

Dieser katholische Priester, Redakteur und Publizist mit großem Einfluss vor allem in Bayern war auch ein fanatischer Antisemit – und ein Feigling: Diesbezügliche Hetzschriften veröffentlichte er unter Pseudonymen! Ein aus Deggendorf stammender Professor an der Universität Braunschweig, Dr. Manfred Eder, hat Ratzingers Haltung zum Judentum in dem 1994 erschienenen Sammelband zum „Judenbild in der deutschsprachigen katholischen Volksbildung des 19. Jahrhunderts“ anhand des Ratzinger-Ausspruchs beschrieben: „Ich habe gar keine Abneigung gegen die Juden als solche.“ Sein Eintreten im Landtag galt nur vordergründig dem vielfach geprellten Arbeiter Lorenz. In Wirklichkeit passte das Lorenz zugefügte Unrecht in Ratzingers dezidierte Bismarck- und Preußen-Gegnerschaft. Lorenz wurde so auch noch zum Polit-Missbrauchsopfer! ((Internet-Programm Probleme/Projekte/Prozesse, M. Küster: …ein merkwürdig begabter Mensch, zuletzt eingesehen am 04. 03. 2011; S. M. Weserholz in DEGGENDORFaktuell, 27. 01. 2011: Alte Kaserne: Falsch Gemeldetes und viel Ungeschriebenes.))

Der Schlosser und Erfinder Ferdinand Lorenz

Ferdinand Lorenz (1850 bis um 1930) war der uneheliche Sohn einer bayerischen Dienstmagd in Wien und eines österreichischen Korporals, der 1859 in der Schlacht bei Solferino fiel. Sie war die Entscheidungsschlacht im Sardinischen Krieg zwischen dem Kaiserreich Österreich auf der einen, dem Königreich Sardinien mit seinem Verbündeten Frankreich unter Kaiser Napoleon III. auf der anderen Seite. Sie machte den Weg frei für die Einigung Italiens. Das Grauen dieser blutigsten Schlacht seit dem Untergang Napoleons I. in Waterloo, mit je 30.000 Toten auf beiden Seiten, und das Elend der verwundeten Soldaten gaben Henry Dunant den Anstoß zur Gründung des heute Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und zur Verfassung der Genfer Konvention von 1864, die sowohl Soldaten und Kriegsgefangenen, als auch Zivilisten bestimmte Schutzrechte in Kriegen sichert.

Der junge Lorenz, nun vaterlos und samt seiner Mutter in bitterster Armut lebend, legte dennoch einen passablen Schulabschluss hin. Er bestand auch die Gesellenprüfung als Schlosser. Als wanderlustiger Handwerker wurde er in der Berliner Jalousiefabrik des Heinrich Freese (1853 bis 1944) angestellt. In seiner kargen Freizeit entwickelte er ein Holzpflaster als robusten Straßen-, Höfe-, Wege- und Brückenbelag, das Straßenlärm dämpfte, dank entsprechender Imprägnierung lange hielt und relativ leicht verlegt werden konnte. Sein Chef Freese ließ die Erfindung patentieren und warb ab 1890 viele Jahre mit den „Friedrichsruher Holzpflaster-Platten – System Lorenz“. Die BAUGEWERBE-ZEITUNG und das POLYTECHNISCHE ZENTRALBLATT würdigten die „Leistung des einfachen Arbeiters Lorenz“.

Freeses Hinweis auf Friedrichsruh war ein raffinierter Werbeclou – denn ganz Deutschland wusste: Friedrichsruh samt Wäldern und Holzverarbeitungs-Betrieben gehören dem Reichskanzler Otto von Bismarck (1815 bis 1898). Zumal Freese schon für seine Jalousien Holz von den geschäftstüchtigen Bismarck bezog, errichtete er nun in den Bismarck-Wäldern seine Holzpflastersäge und die Imprägnierfabrik . Wahrscheinlich waren die Bismarck an Freeses Unternehmen beteiligt. Später jedenfalls erwarben sie die Patente des Systems Lorenz‘.

Lorenz´ Erfindung erwies sich als Millionenwert: Berlin, Hamburg, Rom, Paris, Wuppertal und zahllose weitere europäische Städte verlegten das Holzpflaster, das den immer heftigeren Straßenlärm dämpfte. Der Name Lorenz wurde zum Markenartikel. Erst bei jenen Bombenangriffen auf Wuppertal, bei denen die Alliierten im Mai und Juni 1943 erstmals (Phosphor-) Brandbomben in Massen erprobten, zeigte sich ein grauenhafter Nebeneffekt des Holzpflasters: Es brannte blitzschnell auf ganzer Straßenlänge und Platzbreite zum Beispiel in der Innenstadt von Wuppertal-Elberfeld, dehnte sich auf angrenzende Häuser wie jenes des enteigneten Textilhändlers Aaron Kirsch aus und ließ Menschen auf und an den brennenden Straßen sowie in den Kellern an den Straßenrändern keine Überlebenschance!

Nur Lorenz schaute in die Röhre, als Freese und Bismarck sein Pflaster kaum so schnell herstellen und verlegen konnten, wie es bestellt wurde. Nach langem Drängen fand Freese ihn mit 760 Mark ab, die in Raten überwiesen wurden. Der gemobbte Lorenz musste gehen. Vergebens bat er die Bismarck um eine Beschäftigung als Arbeiter. Ein Sohn des Fürsten wies ihn mit dem höhnischen Hinweis ab, mit dem in seinen Firmen üblichen Wochenlohn von 23,44 Mark könne Lorenz ja nicht einmal seine Hotelkosten decken. Schließlich sei er in der Gegend fremd und fände darum auch keine private Unterkunft dort. Lorenz ging nach Wien zurück, fand Arbeit. Als aber Fürst Bismarck und der Sohn die Kaiserstadt 1892 besuchten, wo der Junior die ungarische Gräfin Hoyos ehelichen sollte, schleuderte Lorenz ihnen ein Paket mit Abschriften seiner Unterlagen und Entwürfe in den Fiaker. Bismarcks warfen das Paket zurück, und ein preußischer Kriminalbeamter als Bodyguard nahm Lorenz fest.

Sechs Monate schmorte er in der Wiener Psychiatrie. Psychiater Richard Freiherr von Krafft-Ebing (1840 bis 1902) diagnostizierte einen „Querulantenwahn“ und wies Lorenz in die Kreisirrenanstalt Deggendorf ein. Als er 1893 entlassen wurde, galt Lorenz nicht als geheilt, sondern war entmündigt und der Aufsicht der ihm gänzlich unbekannten Heimatgemeinde Alzgern (heute Neuötting, Kreis Altötting) seiner Mutter unterstellt.

***

Einschub: Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen war nach Diplomatendiensten von 1862 bis 1890 Preußens Ministerpräsident, zugleich Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes. Von 1871 bis 1890 war er des vereinigten Deutschland erster Reichskanzler nach einem deutsch-französischen Krieg. Den hatte er selbst mutwillig mit Hilfe einer verfälschten Depesche provoziert. Die hier erstmals gemeinschaftlich kämpfenden deutschen Mittel- und Kleinstaaten hatten den Krieg 1871 gewonnen. Bismarck, der zum Zweck der Reichseinigung unter anderem den bayerischen König und Verschwender Ludwig II. mit erheblichen Summen bestochen hatte, konnte im allgemeinen Siegestaumel die Ausrufung des preußischen Königs zum deutschen Kaiser Wilhelm I. durchsetzen. Und dieser Mann mit weltweiten Verbindungen und Kontakten soll einen einfachen Arbeiter in eine Irrenanstalt verbannt haben?

Bismarcks unmittelbare Tätigkeit in diesem Fall ist nicht zu belegen. Jedenfalls saßen der mittlerweile demissionierte Reichskanzler und sein Sohn, der die Familiengüter und –betriebe leitete und mindestens Briefkontakt mit Lorenz gehabt hatte, gemeinsam in dem Fiaker, in den Lorenz sein Dokumentenpackl geworfen hatte. Müssen wir da glauben, der Alte habe den Junior nicht gefragt, um was es da gegangen sei? Und nicht nach dem Abschluss der Geschichte?

Dass Bismarck Deggendorf im weltfernen niederbayerischen Bayerischen Wald oder gar die „Kreisirrenanstalt“ dort gekannt hat, ist unwahrscheinlich. Wohl aber dürften sich die Psychiater von Krafft-Ebing und Johann Bernhard Alois von Gudden (1824 bis 1886) gekannt haben, der erstgenannte Professor als Erstbehandler und Gutachter des unglücklichen Lorenz in Wien, der zweite Gutachter gegen den bayerischen „Märchenkönig“ Ludwig II. Von Gudden hatte 1852 in der Irrenanstalt Illenau gearbeitet, von Krafft-Ebing von 1864 bis 1868 ebenfalls dort. Beide waren bei der Etablierung ihres Fachs aktiv und darum häufig unterwegs, auch zu Medizin-Kongressen. ((WIKIPEDIA, zuletzt eingesehen am 04. 03. 2011.))

Von Gudden, der Ludwig II. nicht persönlich untersucht, sondern sein den Monarchen vernichtendes Gutachten über angebliche Geistesschwäche und Paranoia aus der Ferne geschrieben hatte, war Bismarck zweifelsfrei bekannt: Denn der Reichskanzler hatte gute Gründe, genau zu beobachten, was sich in Bayern abspielte. Immerhin lag ihm daran, jene Bestechungsaktion zu verheimlichen, bei der er mit Millionen aus der preußischen Staatskasse die Zustimmung Ludwigs II. zur Ausrufung des in Bayern teils verhassten, teils missachteten Hohenzollern auf dem Preußenthron als Kaiser des Deutschen Reichs gekauft hatte. Der bayerische König war durch seine Luxusbauten so klamm geworden, dass die Granden seines Königreiches und die eigene Familie nur noch darauf sannen, ihn um jeden Preis loszuwerden.

Von Guddens Tochter Anna war mit dem Psychiater Professor Dr. Hubert von Grashey (1839 bis 1914)verheiratet. Der war von 1873 bis 1884 Chefarzt der Kreisirrenanstalt Deggendorf und wechselte dann nach Würzburg. Sein in Deggendorf geborener Sohn Rudolf (1876 bis 1950) bestieg 1928 oder 1929 an der Universität Köln Deutschlands ersten Lehrstuhl für Röntgenologie und medizinische Strahlenheilkunde. Dass er 1937 der NSDAP beitrat und als einer von rund 150 deutschen Ärzten die Ermächtigung zur menschenrechts-widrigen (Zwangs-)Sterilisation durch Röntgenstrahlen besaß, beeindruckte Deggendorfs Stadträte wenig: Auch nicht, dass er in Hitlers Partei eintrat, obwohl vier Wochen zuvor sein Sohn Rolf im KZ Buchenwald ermordet worden war. Sie entschieden 2008, Grasheys Denkmal vor der ALTEN KASERNE stehen zu lassen. Auch die Widmung einer Deggendorfer Straße wurde nicht aufgehoben! Denn der Gutachter hatte nicht näher beschriebene naziwidrige Handlungen und inneren Widerstand des Professors erkannt. ((WIKIPEDIA, zuletzt eingesehen am 05. 03. 2010.))

***

1895/97 wurde Ferdinand Lorenz der Mittelpunkt und Hauptzeuge der politischen Kontroverse wegen des Missbrauchs der Irrenanstalten und der Missstände dort: Aber niemand hörte ihn persönlich an. Keiner interessierte sich für seine Personal- und die Technik-Dokumente. Alle seine plötzlichen Verteidiger orientierten sich an den relativ wenigen Veröffentlichungen , die in den vielen Jahren des vergeblichen Kampfes Lorenz gegen Unternehmer und Behörden hier und da in Zeitungen erschienen waren, oft genug zynischer Spott auf den „Querulanten“.

- Am 16. Januar 1897 kämpfte der Abgeordnete Julius Lenzmann (1843 bis 1906) aus Hagen im Reichstag für unverzügliche Verbesserungen in den Psychiatrieanstalten, damit nie wieder Individualisten á la Lorenz dort leiden müssten. Überdies müsse das System der Einweisungen verbessert werden. 31 Abgeordnete unterschrieben seinen Antrag, den er schon im Dezember 1895 eingebracht hatte.

- Bei Berlins Stadtverordneten forderte deren Vorsteher Paul Langerhans (1820 bis 1909) entsprechende Verbesserungen ein und verlangte den Schutz aller Bürger vor der Willkür von Politikern, der der arme Lorenz zum Opfer gefallen sei. Langerhans hatte sich bereits im Reichstag seinem Kollegen Lenzmann angeschlossen.

- Im bayerischen Landtag rief der sprachgewaltige Dr. Georg Ratzinger bereits 1896 seinen Abgeordnetenkollegen zu: „Dieser Arbeiter Lorenz ist ein merkwürdig begabter Mensch, der in vielerlei Erfindungen sich versucht hat.

- Mit dem Wort „merkwürdig“ schadete Dr. Ratzinger dem armen Menschen Lorenz ungewollt noch mehr: „Merkwürdig“ bedeutet in der bayerischen Sprache „bemerkenswert, achtenswert, großartig“. Preußen verstanden es aber als Hinweis auf die vorgeblich psychopathische Persönlichkeit des Lorenz.

Die Heimatgemeinde teilte Bayerns Regierung mit, den Unterhalt von etwa 60 Mark im Monat für Lorenz könne sie nicht finanzieren. Der Gemeindevorsteher: „Was sein Verhalten betrifft, so ist Lorenz musterhaft. Er ist kein Trinker, kein Spieler, unterhält sich gern mit jedermann, beleidigt niemand. (…) Lorenz ist in der hiesigen Gegend sehr beliebt und wird wegen seiner Maßregelung sehr bedauert.“ Es wurde ihm erlaubt, sich selbst zu ernähren. Nie wurde er auffällig, nie tat er Böses. Noch als 76-Jähriger schlug Lorenz sich obdachlos in Berlin-Charlottenburg durch. 1926 bat der jüdische Journalist Joseph Bornstein (1899 in Krakau geboren, 1952 in New York gestorben) in der Berliner Zeitung DER MONTAG MORGEN vergeblich um Hilfe für den betrogenen armen Menschen. Lorenz bettelte im reichen Berlin-Charlottenburg, war fast blind, total taub und wechselte immer häufiger zwischen der Straße und Krankenhäusern. In der nie erlahmenden Hoffnung auf Gerechtigkeit trug der stets einen Karton mit seinen Dokumenten mit sich herum – und bekam doch nie sein Recht. Er ging auf einer Berliner Straße zugrunde.

Die aufmüpfigen Vilshofener Hartl: Ein zweiter, aber positiver Missbrauchsfall

Die Stadt Vilshofen an der Donau zwischen Deggendorf und Passau hat auch heute nur rund 16.000 Einwohner. Sie ist aber bekannt durch eine bayerische Polit-Spezialität, die in Deutschland bierernst, in der Welt eher als Kuriosum wahrgenommen wird: Den so genannten „Politischen Aschermittwoch“. Der war als Ergebnis von Stammtischrunden am Ende der alljährlichen Viehgroßmarkttage in Vilshofen entstanden: Wenn an kalten Wintertagen um den Aschermittwoch herum die durchgefrorenen Viehhändler, Kunden und Neugierige aus Altbayern, Franken, Schwaben und aus benachbarten deutschen, österreichischen und böhmischen Regionen die Brauhäuser aufsuchten, fanden sich Politiker aller Coleur dort ein , um mit den Gästen zu diskutieren oder durch Propaganda neue Anhänger zu gewinnen und ihre Stammwähler zu bestärken.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten Spitzenleute der Parteien die Gelegenheit zu weitum beachteten Auftritten: Wenn zum Beispiel CSU-Chef Franz Joseph Strauß im größten Brauereisaal redete, hörten ihm auch Späher seiner politischen Kontrahenten zu, informierten ihre Redner in den benachbarten Lokalen – und die reagierten an Ort und Stelle. Ebenso bekam Strauß Aussagen seiner politischen Gegner stante pede zugeraunt und antwortete unverzüglich darauf. Diese Politgefechte zogen mit der Zeit so viele Zuhörer an, dass zuerst die CSU nach Passau umzog: Ausgerechnet in die NIBELUNGENHALLE, die als Stolz der Nazis in den dreißiger Jahren entstanden war. Nach und nach folgten die meisten anderen Parteien der CSU in Passauer Lokale – und Vilshofen, dem nur die SPD treu blieb, hat das Nachsehen, zumal überdies die traditionellen Viehmärkte bald endeten.

1910 hatten unter 3.468 Bürgern Vilshofens 23 Juden gelebt, 0,6 %. Zahl und Verhältnis änderten sich bis 1933 nicht. Bis 1940 zogen sechs Juden weg und wanderten 16 aus: Fünf Jugendliche unter 16 Jahre nach England, je vier Erwachsene nach Frankreich und Argentinien, zwei in die USA und einer in die Schweiz. Eine Jüdin starb in Vilshofen, ein Jude lebte noch 1942 in der Stadt.

Hinter diesen nüchternen Zahlen verbergen sich Irrungen, Tragödien und Heldentaten. In der Reichspogromnacht des 9./10. November 1938 wurden die Schaufenster der jüdischen Läden zertrümmert. Alle zwölf noch hier lebenden Juden wurden aus ihren Häusern gezerrt und unter Schlägen in das Passauer Gefängnis gebracht. Ihre Wohnungen wurden verwüstet, die Menschen wurden rabiat bestohlen, jeglicher Aufenthalt in der Stadt zum Beispiel zur Ordnung ihrer Angelegenheiten wurde ihnen verboten. Die verstörten Frauen wurden nach einigen Tagen entlassen, einige der Männer in das Konzentrationslager Dachau geschafft.

Augenzeuge Rechtsanwalt Franz Habermann schrieb seinem damals an der Oper in Graz angestellten Freund Joseph Hopper:

„Mein lieber Sepp!

Tut schier Not, daß ich Dir auch wieder einmal schreibe. Freilich gibt es ja auch kaum etwas zu berichten, was für Dich von besonderem Interesse wäre (…) Aber heute Nacht gab es eine große Aufregung in der Stadt. Weil der Jude in Paris den Herrn vom Rath erschossen hat, hat man hier alle Juden in Schutzhaft genommen und nach Passau gebracht. Was weiter mit ihnen los ist, weiß man nicht. So gegen 2 Uhr nachts gab es auf einmal einen großen Krach und Gesplitter auf der Straße. Ich dachte zunächst, es seien zwei Autos zusammengestoßen. Dann merkte ich, daß sie bei Altbayer sämtliche Schaufenster mit einem Hammer einschlugen. Hierauf holte man die Familie aus dem Bett und verfrachtete sie in Autos. Ebenso wurde es bei Finger gemacht. Schnabelmaiers sind zur Zeit in München und das war ein großes Glück für die Frau. Die wollen sie nämlich auch verhaften, damit Vilshofen ganz judenfrei wird. Ich sprach grad mit dem Ortsgruppenleiter Estner. Er sagte mir, daß es für sie gut sei, wenn sie nicht mehr hierher zurückkomme, da es ihr sonst wie den andern gehen werde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das werden wird. Vielleicht ist sie in München sowieso schon verhaftet, denn wie es scheint, werden diese Verhaftungen überall vorgenommen. Mir tut nur Heinrich (Anmerkung: gemeint ist Chefarzt Dr. Schnabelmaier) außerordentlich leid. Und vor allem auch der Bub. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie denen zumute sein muß. Und dabei hat Heinrich gar nicht gewußt, daß sie eine Jüdin ist, wie er sie geheiratet hat…“

Anders als der Rechtsanwalt, der an jenem Schandtag staatlich gelenkten Verbrechen nicht entgegentrat, bewährten sich nicht erst in diesen Tagen des schieren Grauens und des Hasses Angehörige der Kleinbauernfamilie Hartl aus Vilshofen-Aunkirchen und andere Vilshofener als standhafte Christen und verlässliche Freunde der jüdischen Nachbarn. Schon gleich nach der verharmlosend „Machtübernahme“ genannten Machtergreifung Hitlers Ende Januar 1933 hatten vor allem der Mechaniker Hartl und sein Bruder, ein katholischer Priester, „ihren“ Juden verdeutlicht: Was immer auch passiert – wir stehen als Helfer bereit. Ein Ergebnis dieser Haltung war, dass wenige Jahre später der Priester aus seinem Pfarrhaus im nahen Winzer heraus ins Psychiatrie-Krankenhaus Deggendorf/Mainkofen verschleppt wurde. Dies war zwar ebenfalls ein Missbrauchsfall, jedoch einer mit positiven Aspekten! Er rettete dem Priester das Leben!

Da gab es in Vilshofen den Chefarzt Dr. Heinrich Schnabelmaier, der die Scheidung von seiner jüdischen Frau Hildegard verweigerte. Er bewies damit mehr Anstand als der Rechtsanwalt, widerlegte auch dessen Aussage, dass der Arzt die Jüdischheit seiner Frau nicht gekannt habe: Sie hatte in den wenigen glücklicheren Jahren gleich nach dem Ersten Weltkrieg schlicht keine Rolle (mehr) gespielt. Deutschland war ja dank seiner vielgeschmähten, aber modernen und durchaus praktikablen (Weimarer) Verfassung ein demokratischer Rechtsstaat, der allen seinen Bürgern gleiche Rechte gewährte und Pflichten auferlegte. Er garantierte auch die Religionsfreiheit!

Der Chefarzt verlor wegen seiner Standhaftigkeit seinen Posten, vagabundierte durch verschiedene Verstecke und wurde zuletzt von Professor Dr. Schindler in München-Nymphenburg gerettet. Seine Frau und der gemeinsame Sohn flohen ebenfalls zwischen Vilshofen und München von Versteck zu Versteck. Der Vilshofener Verwaltungssekretär Oskar Schmid versteckte ungeachtet seines SS-Ranges als Untersturmbannführer Schnabelmaier-Kennkarten im Keller des Landratsamtes, so dass das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Berlin von der fortdauernden Existenz der Frau nichts erfuhr. Erst im Dezember 1944 wurde sie gefasst, ins KZ Theresienstadt verschleppt und dort im März 1945 befreit. Bei heimlichen Vilshofener Aufenthalten schliefen die unglückliche Frau und ihr Sohn hier und da auch im Hause Hartl.

Eng war der Hartl-Kontakt mit der Familie Finger. Moritz Finger (1863 bis 1946) war 1894 aus dem böhmischen Eidlitz/Komotau in die Donaustadt gekommen und hatte ein Textilgeschäft eröffnet. Schon 1899 war er (wahlberechtigter!) Bürger geworden und hatte das bayerische Heimatrecht erworben. Seine hier geborenen Söhne Oskar (1895 bis 1975), Ernst (* 1896), Rudolf (1897 bis 1984/85) und Bruno (*1904, während des Krieges auf der Flucht durch Frankreich von Deutschen gefasst und seither vermisst) wurden nach ihrer Kaufmanns-Ausbildung begeisterte Soldaten und nach Fronteinsätzen ausgezeichnet. Ernst stellte sich nach dem Krieg der „Bayerischen Einwohnerwehr“ zur Verfügung und war auch im eher rechtsgerichteten „Kyffhäuserbund der bayerischen und Deutschen Landes-Kriegerverbände“ aktiv.

Rudolf Finger (1897 bis 1984/85) wanderte 1924 aus und schaffte es nach einigen Jahren als Schiffsingenieur ins Marineministerium Argentiniens. Bruno Finger absolvierte in Berlin eine Dekorateurausbildung, Ernst Finger wurde Geschäftsleiter, Buchhalter und Finanzchef, Oskar Finger betreute Kunden im Umkreis von 30 Kilometern. Finger förderten Vilshofener Vereine, Oskar spielte beim Fußballclub mit, Ernst sang in der Liedertafel und stand als Laienschauspieler auf der Bühne, Bruno war im Schachclub erfolgreich. Alle vier Brüder waren derartig gute Schachspieler, dass sie höchste Weihen hätten anstreben können – wären da nicht auch im Vilshofener Raum fanatische Nazis wirksam geworden. Trotzdem hatten Finger, die überdies in den Feuerwehren mitwirkten, armen Mitspielern Reisen und Trikots finanzierten, Kindergärten alljährlich beschenkten und mit Kleinstraten selbst ärmsten Landsleuten den Erwerb guter Kleidung ermöglichten, sich auf die oft bekundeten und scheinbar unauflöslichen Freundschaften in der Bevölkerung verlassen.

In einem Zeitungsbericht von 1925 wurde der Gewinn der niederbayerischen Jugendmeisterschaft durch den „Fußball-Club Vilshofen (FCV)“ gewürdigt als „Verdienst des unermüdlichen und selten so aufopfernden Jugendleiters und Trainers Herrn Oskar Finger…“ Zehn Jahre später, als die „Judengesetzgebung“ immer brutaler wurde und der wachsende Druck der Nazis selbst Wohlmeinendste zermürbten, hatten auch die Finger eine schreckliche Verlassenheit erleiden müssen. Dass Ernst und Oskar Finger 1946 trotzdem erwogen, ihr Geschäft in Vilshofen wieder zu eröffnen, beweist ihre schier unauslöschliche Heimatliebe und ihren unerschütterlichen Glauben an die Menschlichkeit. Ihre Ehefrauen vereitelten diese Pläne.

Hartl hatten sich abends wiederholt auf den Weg gemacht, um antisemitische Parolen von den Fensterscheiben des Textilhauses Finger und jenen der Familien Altbaier und Haag abzuwaschen. Gustav Altbaier hatte sein Geschäft bereits 1904 am Stadtplatz eröffnet. 1913 waren seine Schwester Hannchen (*1879 in Schnaittach) und deren Mann Adolf Haag (*1885 in Bretten) miteingestiegen. Obwohl oder weil ihr Laden zu den beliebtesten Einkaufszielen Vilshofens gehörte, wurden die Inhaber ab 1933 dermaßen unter Druck gesetzt, dass Altbaiers 1939 Haus und Geschäft verkauften. Mit der 1914 in Vilshofen geborenen Nichte flohen sie nach England. Sie wanderten von dort aus in die USA aus. Die Eheleute Haag zogen nach Nürnberg, 1941 nach Regensburg um und wurden am 3. April 1942 mit einem der dort zusammengestellten Transporte „als Nr. 107 und 108 der Liste für Piaski“ verschleppt. Ihre Spur verlor sich dort, die Tochter ließ sie mit Wirkung vom 27. November 1956 für tot erklären.

Wiederholt wurden die Hartl wie alle stillen Helfer und Tröster der Juden Vilshofens denunziert, weil SA-, SS-Leute oder andere fanatische Nazis lauerten, wer bei Finger oder Altbaier-Haag trotz Boykottaufrufen noch einkaufte, wer mit Familienangehörigen sprach, wer sich mit ihnen in der Öffentlichkeit blicken ließ, wer sie gar in sein Haus holte.

Mitte 1938 wurden Finger rechtlos, drohte die „Arisierung“ ihres Geschäfts und Vermögens. Die Mutter starb noch vor den heftigsten Ausschreitungen. Bruno zog im März 1938 über die Schweiz nach Nizza, wo ihn die GESTAPO doch noch fasste. Er wurde 1944 auf einen Transport in den Osten geschickt und ist seither vermisst. Ernst reiste im Juli 1939 mit den amtlich erlaubten 10 Reichsmark in der Tasche nach Chile aus. Während er nach dem schändlichen Angriff auf sein Haus und Geschäft im Passauer Gefängnis saß, hatte die GESTAPO ihn zum Verkauf gezwungen. Übernehmer Gerhardinger durfte das Haus behalten, das Geschäft jedoch wurde wegen angeblicher Überbesetzung des örtlichen Textilhandels geschlossen. Später kaufte die Stadtsparkasse das Gebäude.

Oskar Finger reiste im März 1934 über die Tschechoslowakei und Frankreich in die USA aus – er hatte Freundschaft mit den Hartl gehalten, „die sich vor allem aus religiösen Gründen gegen die Nazis stellten“, sagt der heutige Familiensenior Josef Hartl. „Aus der Sicht meines Großvaters und des priesterlichen Großonkels waren die Nazis Antichristen. Und dass sie die Juden bekämpften, die auch unserer Familie oft Gutes getan hatten und die in Vereinen gute Kameraden gewesen waren, empfanden meine Vorfahren als Aufforderung, sich dieser Menschen anzunehmen.“ ((A. Leitl, Pfr. R. Simon, S. M. Westerholz: Den Nazis die Stirn geboten in DEGGENDORFaktuell, 28. 10. 2010; freundl. Mitteilung von J. Hartl, Aunkirchen, 15. 02. 2011; S. M. Westerholz; Chronik der Gemeinde Winzer, Gd. Winzer, 1982.))

Pfarrer Hartl und seine Familie

Der 16. März 1935 war ein Glückstag für den Markt Winzer unweit Vilshofens auf der anderen Donauseite, und für Franz Xaver Hartl: Der wurde an jenem Tag zum Pfarrer von Winzer ernannt, das er gut kannte. Denn am 1. März 1933 war er dort als Kooperator eingezogen, nach dem Tod des Pfarrers Franz Xaver Schwarz zu Beginn des Jahres 1935 zum Provisor berufen worden. Ein Glück für die Gläubigen seiner Gemeinde war das, weil Pfarrer Hartl sich bereits einen Ruf als edler, frommer, milder und freigebiger Priester erworben hatte.

In dem ärmsten Gemeinwesen der Region, das bis zu 8o Prozent seiner Einnahmen für die Fürsorge der Häusler-, bäuerlichen Saisonhelfer-, Heimwerker- und Hausierer-Familien ausgeben musste, hatten die Nazis mit ihrem Versprechen einer großartigen Zukunft leichtes Spiel gehabt: In den Deggendorfer Landkreisgemeinden Winzer, Plattling und Iggensbach hatten sie bei freien Wahlen Stimmen weit über dem niederbayerischen, bayerischen und Reichs weiten Durchschnitt bekommen. Doch zwei Jahre nach der Machtergreifung und der rabiaten, rechtswidrigen Etablierung der Diktatur, waren auch Winzerer Naziwähler ernüchtert: Ihre soziale Lage blieb mies, nichts ging aufwärts.

Pfarrer Hartl war am 26. Oktober 1890 in Vilshofen-Aunkirchen geboren worden. Das Mathematik- und Sprachen-Talent hatte einen Bruder und zwei Schwestern. Seine Familie bewirtschaftete einen kleinen Hof. Sein Bruder gab den auf und errichtete eine Landmaschinen-Werkstätte, die heute dessen Enkel führt. An Peter und Paul, dem 29. Juni 1915, war Franz Xaver Hartl im Hohen Dom zu Passau zum Priester geweiht worden. Seine Art des Umgangs mit Menschen, die Selbstlosigkeit, mit der er seine geringen Einnahmen teilte und seine äußerst bescheidene persönliche Lebensweise lockte schon in Auerbach, hernach in der Gemeinde Winzer, in deren Umfeld mehrere Arbeitsdienstlager errichtet worden waren, stetig mehr Menschen wieder in die Kirche.

Dass sich der Kooperator, Provisor und schließlich eben eingeführte Pfarrer von HJ-Pflichtaufmärschen im Umkreis seiner Kirche ausgerechnet zur Zeit der sonntäglichen Hauptgottesdienste, von lauten Kommandos, die die Gottesdienste und gar die Predigten des Pfarrers störten, nicht provozieren ließ, reizte fanatische Nazis stetig mehr. Wenn er für Papst, Bischof und das Vaterland betete, wünschte er eine Zeit herbei, „in der die Regierung mit mehr Verstand gesegnet wird.“ Ein Vaterunser am Ende eines Gottesdienstes mit der Fürbitte: „…dass die Regierung wieder zu Verstand kommt“, war e i n Anlass zur intensiven Überwachung dieses Priesters, die den Nazis nicht entgangene Freundschaft der Hartl-Familienangehörigen mit Vilshofener Juden ein weiterer. Auch, dass der Pfarrer jüdische Textilhausierer und die regelmäßig einkehrenden „Schepperjuden“ (mit Kupfer-, Blech- und Emailgeschirr!) sowie die „Kardenjuden“ in seinem Pfarrhaus übernachten ließ, rückte ihn immer weiter ins Visier der Nazis.

Dabei hatten viele Winzerer von den „Kardenjuden“ profitiert: Damals bauten Bauern in der Donaugemeinde so genannte Karden an. Das ist eine Distelart mit harten Blütenköpfen. Die wurden auf Eisenrohre gezogen und in Tuchwebmaschinen eingehängt. Die Widerhakenstacheln an den Blütenköpfen zogen lose Fäden von den Tüchern ab. So gut wie in jenen Jahren seit dem Anbau der Karden anstelle des heikligen Weizens, der hierorts nur wenig Frucht trug, war es den Bauern noch nie gegangen.

Die Juden wurden je nach dem Sitz ihrer Abnehmer „Aachener“ oder „Sachsenjuden“ genannt. Da die Textilindustrie seinerzeit boomte, zahlten die Juden hohe Preise für gute Ware. Sie finanzierten armen Bauern unter ihren Verkäufern aber auch den Samen und die Erstaufzucht der Pflanzen , zahlten meist schon im Frühjahr für die künftige Ernte und berieten die Bauern bei deren Geldanlagen. Da es sich durchweg um weltgewandte, gutinformierte Kaufleute aus den Regionen im deutsch-belgisch-holländischen Dreiländereck um Aachen und im sächsisch-erzgebirgischen Plauen-Chemnitz-Dresden handelte, freute der wissbegierige Pfarrer Hartl sich auf die Gesellschaft solcher Gäste.

***

Einschub: Um es gleich vorweg zu sagen, auch aus diesem Geschäft, das sie selbst mühevoll aufgebaut hatten, wurden die Juden bald schon verdrängt. Und nicht einer der einst hierorts hochangesehenen Kaufleute kehrte nach dem Krieg noch einmal in Winzer ein. Der schon erwähnte Wuppertaler Textilhändler Aaron Kirsch, der nebenher vor allem für die Wuppertaler Tuchwebereien in Winzer Karden kaufte, reiste nie mehr in den Donaumarkt, erinnerte sich aber gerne des Pfarrers Hartl. „Dass der von den Nazis attackiert wurde, war vorhersehbar; ihm war das auch klar. Er hatte aber keine Angst vor ihnen. Mich hat er gewarnt. Denn im Gegensatz zu den meisten Deutschen hatte er Adolf Hitlers „MEIN KAMPF“ gelesen und erkannt, dass es ein programmatisches Buch war. All die bösartigen Ankündigungen, die Hitler und seine Vollstrecker später eiskalt und mörderisch abgearbeitet haben, hat der Pfarrer für bare Münze genommen. Das waren sie auch – auch ich wie die meisten Juden habe das viel zu spät begriffen!“

Der Kardenanbau wurde in Winzer nach dem Krieg wieder aufgenommen. Um die Ernten zu verbessern, streuten die Bauern nun Kunstdünger. Der trieb die Blütenstände zu riesigen Rundkörpern auf, die jedoch ihre Härte verloren. Worauf ein findiger Kopf einen Ersatz aus Kunststoff erfand, der das früher so einträgliche Geschäft der Bauern endgültig vernichtete. ((S. M. Westerholz: Chronik der Gemeinde Winzer (wie oben 6.) A. Liebwein/M. Westerholz: RAUS AUS DEM KIRSCHENBAUM, Ebner-Verlag Deggendorf, 2009, ISBN: 978-3-934726-45-1.))

***

Am 2. Dezember 1934 predigte ein Dr. Engel vom kirchen- und Juden-feindlichen Münchner Ludendorff-Verlag in Pfarrkirchen vor 150 Zuhörern: „Wer deutsch sein will, kann nicht Christ sein!“ Das widersprach dem am 20. Juli 1933 vom Deutschen Reich und dem Vatikan geschlossenen Konkordat, das die Rechte der Kirche und ihrer Mitglieder unmissverständlich klärte – von den Nazis freilich alsbald und bis zum Grauen erregenden Ende ihrer Terrorherrschaft immer heftiger missachtet wurde.

Pfarrer Hartl, vom Bruder informiert, muss dies sehr empört haben. Er predigte immer häufiger gegen die sich im Umkreis der Arbeitsdienstlager ausbreitende Unsittlichkeit. Er widersprach den sich häufenden und steigernden Angriffen auf Juden. Doch dann begannen die Nazis eine Kampagne gegen Priester und Ordensfrauen. Unstreitig war, dass es strafbare Sexual- und Gewalt-Übergriffe gegeben hatte. Aber die Art, wie die Nazis unter der widerwärtigen Propagandaführung des Joseph Goebbels praktisch alle Priester in Sexisten-, Pädophilen- und Brutalo-Generalverdacht brachten, entsetzte arglose Menschen wie Pfarrer Hartl.

Mitte August 1935 war der „Stürmer“- und Partei-Schaukasten in Winzer mit Bildern und Zeitungsausschnitten unter riesigen Überschriften wider Kirche, Priester, Nonnen und Juden ausgestaltet. Der Pfarrer verlor die Nerven: Wütend zertrümmerte er den Schaukasten. Es kam zu einem von den Nazis geschürten furchtbaren Aufruhr. Vergeblich bot Hartl Schadensersatz unter der Bedingung an: „Deads ebbs Gscheits eini!“ (Anm.: Tut etwas Gescheites rein). Mit knapper Not gelang es Nazifunktionären um den NS-Bürgermeister, die sich einen Rest von Menschlichkeit bewahrt hatten, den Pfarrer in die Psychiatrie Deggendorf/ Mainkofen zu schaffen. Oberarzt Dr. Reichhart bestätigte ihm eine Unzurechnungsfähigkeit im Augenblick seines Wutausbruchs , die den Pfarrer vor dem KZ bewahrte. Die medizinische Bescheinigung der eingeschränkten Dienstfähigkeit bewahrte ihn vor der Euthanisierung: Wenige Jahre später wäre er unweigerlich in das Mordprogramm aufgenommen worden, das mit dem Begriff vom „lebensunwerten Leben“ die Umschreibung eines Massenmords an kranken, unschuldigen Menschen aller Altersstufen war: Sogar Kriegsbeschädigte des Ersten Weltkrieges und Kinder wurden dabei mit Giftspritzen, absichtlich herbeigeführten Embolien, durch Vergasung oder durch absichtliches Verhungern ermordet – darunter auch ein Cousin des deutschen Papstes Benedikt XVI.

Auf den Tag genau neun Monate nach seiner Ernennung zum Pfarrer resignierte Franz Xaver Hartl auf die Pfarrei Winzer. Aus der Psychiatrie entlassen, wurde er als Benefiziat in das kleine Emmersdorf bei Johanniskirchen versetzt. Religionsunterricht, Predigten und Beichthören blieben ihm untersagt. Auf Provokationen der Nazis reagierte er nicht, Fallstricken entging er, obwohl auch er, wie seine Aunkirchener Angehörigen, Juden auf der Flucht Unterkunft in seiner Wohnung gewährte. Denunziationen blieben folgenlos. 1943 starb der gebrochene Priester, durfte aber nicht im Priestergrab beerdigt werden. Großneffe Josef Hartl: „Die damalige Obrigkeit hielt ihn für nicht würdig für dieses Grab! 1965 wurde sogar die Grabstätte an der Kirchenmauer vom amtierenden Pfarrer Heller beseitigt. Auf dem Platz stand seither die Mülltonne – für mich ein stetiges Ärgernis.“

Erst der gegenwärtige Pfarrer, Pater Stephan Raster, und Kirchenpfleger Konrad Steinbrunner brachten den unglücklichen Pfarrer Hartl wieder in würdige Erinnerung: Am 12. Februar 2011 enthüllten sie an der Kirchenmauer in Aunkirchen über dem einstigen Grab eine Gedenktafel. Die Familie Hartl glaubt bis heute: „Unser Verwandter Franz Xaver Hartl wurde vergiftet!“

Obwohl ein erklärter Nazi-Gegner entging auch dessen Bruder der wiederholt angedrohten KZ-Haft: Er hatte jüdische Mitbürger in seinem Anwesen versteckt und ihnen schließlich über die Grenze geholfen. Auch Ernst Finger hatte er beigestanden, bis dieser im letzten Augenblick mit dem Schiff „Dresden“ nach Valparaiso ausreisen konnte: Mitglieder der Familie Finger hielten nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange Kontakt zu ihrem Helfer. Die Stadt Vilshofen ihrerseits hält die Erinnerung an die einstigen Mitbürger durch drei „Stolpersteine“ fest, die der Künstler Gunter Demnig im Auftrag des Bürgermeisters Hans Gschwendtner und des Stadtrates verlegte – Messingplatten mit Namen und Daten der Ermordeten dort, wo sie einst lebten und sich der Illusion hingaben, geschätzte Mitbürger zu sein. Ein Traum, der zum Albtraum wurde! Ähnliche – auch unter den deutschen Juden der Gegenwart nicht unumstrittene – Aktionen mit mittlerweile tausenden solcher „Steine“ gibt es bereits in über 200 deutschen Gemeinden, darunter rund 15 in Bayern. In Deggendorf wird darüber bereits bei internen Vorberatungen massiv gestritten. ((Freundl. Mitteilung der Stadtarchivarin VOF, G. Stadler v. 21. 02. 2011, P. Kugler/VOF: Die Juden von Vilshofen, Personen- und Schicksalsdaten jüdischer Familien, S. 18 ff., ungedr. Manus. im Stadtarchiv VOF; freundl. Mitteilung von J. Hartl/VOF tel. und briefl. zwischen Okt. 2010 und Febr. 2011; VILSHOFENER ANZEIGER (VA) v. 14. 02. 2011: Eine Gedenktafel für einen aufrichtigen Geistlichen; VA, unbekanntes Datum: „Stolpersteine“ halten die Erinnerung wach. Unklarheiten gibt es bezüglich A. Haag sel. A. Das Stadtarchiv VOF nennt ihn Adolf, S. Wittmer in Regensburger Juden (Universitätsverlag ‚Regensburg, 1996), S. 359 u. 402 Aaron. Das war indessen vermutlich der von den Nazis erzwungene Namenszusatz.))

[…] Die Alte Kaserne in DeggendorfhaGalil onLineSchließlich bis 1949 DP-Camp 7 Deggendorf für heimatlose Menschen und für jüdische Ãœberlebende der KZ Theresienstadt, Auschwitz, Flossenbürg und für polnische Juden, die den Nachkriegspogromen in ihrer Heimat entflohen. 1949/50 Wohnanlage für deutsche … […]

Kommentarfunktion ist geschlossen.