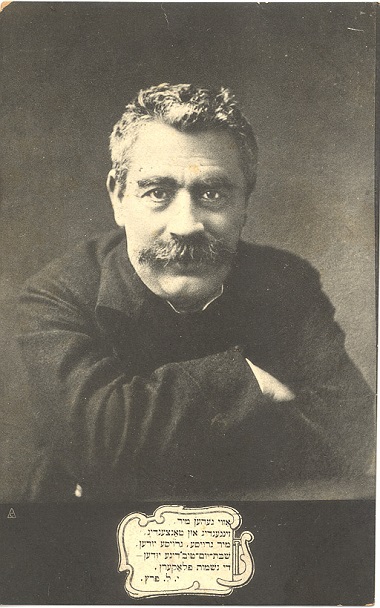

Die fünfte historische Chanukkageschichte ist eine Erzählung von Jizchak Leib Perez, der neben Mendele Mocher-Sforim und Scholem Alejchem zu den Gründern der modernen jiddischen Literatur zählt. Perez, 1852 in Zamość geboren, arbeitete zunächst als Rechtsanwalt, während er gleichzeitig in polnisch und hebräisch zu publizieren begann. Erst später schrieb er in jiddisch und wurde zu einem Wortführer der jiddischen Literatur, auch im politischen Bereich. Sein Haus in Warschau, wo Perez 1915 starb, wurde Mittelpunkt des kulturellen Lebens der Stadt und Treffpunkt junger Schriftsteller und Künstler. Die vorliegende Chanukka-Geschichte erschien in deutscher Übersetzung aus dem Jiddischen in der Zeitschrift „Ost und West“, die sich als „Illustrierte Monatsschrift für das gesamte Judentum“ verstand und im Kontext der „Jüdischen Renaissance“ dem westjüdischen Publikum die kulturellen Leistungen der sog. „Ostjuden“ vorstellte…

Eines jungen Schriftstellers Chanukafest

Von J. L. Perez

Ost und West, Heft 1, Januar 1904

In der Redaktion habe ich Vorschuss genommen und dafür einen Chanuka – Beitrag versprochen. Just zum siebenten Lichtlein. Dem „geistlichen“ Redakteur musste ich nach altem Brauch einen Handschlag darauf geben, der zweite, der literarische nämlich, begnügte sich mit meinem Schriftsteller – Ehrenwort. Damit es recht ernst aussehe, blinzelte ich mit den Augen, und der Kassierer machte sich bald daran, mir die Summe aufzuzählen. Ich bekam einen ganzen Haufen Kupfermünzen.

Nun muss ich schreiben. Da ist nämlich ein Restaurateur, der nicht länger als einen Monat warten will. Dann gibt es noch eine Logiswirtin, eine dicke, böse Frau, die das Teegeben einstellt, sobald sie nicht zum Termin bezahlt kriegt. Marie freilich, das Dienstmädchen mit den zerzausten Haaren, bringt mir dann im Verborgenen weiter den Tee. Sie hegt für mich eine tiefe Zuneigung voller Ehrerbietung. Sie meint, ich müsste wohl als Schriftsteller auf seiten ihrer Klasse stehen, denn die, welche auf seiten der Klasse ihrer Brotgeberin stehen, wühlen heutzutage im Golde. Einmal, vor Tagesanbruch, schlich sie sich in mein Zimmer und bot mir mit Tränen in den Augen ein kleines Darlehen für den Mietzins an. Doch ich war noch nicht so tief gesunken. Ich küsste sie gerührt, sie bebte in meinen Armen, aber das Geld — Gott allein weiss, welch einer starken Versuchung ich widerstand! — das Geld nahm ich nicht an; sie schob es heimlich unter mein Kopfkissen, ich fand’s und gab es ihr wieder. Nein, ich bin noch nicht so weit . . . Aber wie lange vermag der Mensch einer Versuchung Trotz zu bieten!

Es gilt also diesmal, Wort zu halten. Die dicke Logiswirtin versteht keinen Spass. Gestern nahm sie mir wieder einmal den Schlüssel. „Ich verzichte auf den ausstehenden Mietzins, aber macht euch nur auf die Sohlen.“ Ich erklärte ihr, sie sei zwar vollkommen im Rechte, aber jetzt müsse sie Gnade vor Recht walten lassen, sie müsse mir erlauben, in Frieden die Chanuka-Lichter anzuzünden …. Sie gab nach. Der harte Ausdruck verschwand von ihrem Gesicht und in ihren Augen leuchtete eine Art Zärtlichkeit auf.

„Na, nur noch diesmal.“ Dann brummte sie leise: „Eine jüdische Seele kann man doch nie abschätzen.“ Sie erlaubte mir sogar, ein Scheit Holz aus der Küche zu holen, um die Kerzchen zu befestigen. Gewiss macht sie sich Hoffnung auf einen Anteil an dem Lohn für diese Mizwah in der künftigen Welt. Dafür warf mir Marie einen bösen Blick zu. Sie denkt, ich müsse doch wohl der Partei ihrer Herrin angehören, sonst würde ich andere Feste feiern . . .

Nun muss ich schreiben, aber kann ich’s?

Kein einziger Chanuka-Gedanke! Ueberhaupt regt sich nichts in meinem Hirn. Das Herz ist trocken und welk wie ein abgebrochener Zweig, der lange im Walde vom Sturm umhergefegt wurde, und der Kopf ist leer, wie ein Schwalbennest zur Winterszeit.

Habe ich überhaupt jemals eigene Gedanken gehabt und eine eigene Seele? Vielleicht einmal in den frühesten Kinderjahren …

Aber diese sind längst schon vorüber. Und die Erinnerungen an sie segeln immer weiter und weiter von mir fort. Sie verziehen sich, wie die leichten, vergoldeten Abendnebel, gen Osten, wenn die müde Sonne im Westen sich senkt. Und doch muss ich Chanuka-Bilder, Chanuka-Stimmungen hervorzaubern. Mit Gewalt muss ich die Kinderjahre zurückrufen, da alles in meiner Welt frisch, weich und lieblich, duftig und hochragend war. Die Zeiten der Sterne und der Blumen und der unbewussten, leise sich regenden Liebe . . .

„Marie!“

Sie erscheint halb erschrocken. „Hast Du keine Wachskerzen?“

„Was meinen Sie!“

„Womit leuchtest Du Dir, wenn Du in den Keller gehst?“

„Mit einem Wachsstock!“

„So bring mir Deinen Wachsstock.“

Ich schneide ein Stück davon weg, teile es in kleine Chanuka-Kerzchen, zünde sie an und spreche mechanisch, ohne Andacht, den Segensspruch. Marie steht daneben und schaut mich an mit weitgeöffneten Augen.

Wie soll ich ihr klarmachen, dass ich Chanuka-Stimmungen brauche? . .

* *

Leise taucht etwas empor. Alte, alte Zeiten.

Ach wie alt bin ich denn im ganzen, und doch liegt das Gute ebenso weit, so weit hinter mir! — Marie ist nicht mehr im Zimmer . .

Die Kerzlein, an einem Holzscheit befestigt, brennen demütig und schüchtern und leuchten wie Waisenäuglein am Tische des Stiefvaters. Aber die dünnen Strahlen dringen in mein Herz. Dort erhebt es sich wie ein feiner, goldner Staub, golden schimmern die Erinnerungen . . .

* *

Mit dem vierzehnten Lebensjahr brannte ich meinen Eltern durch. Lernen wollte ich, und ich hätte auch wohl gelernt, wenn man nicht in mir ein Talent entdeckt hätte . . . Ein Talent kann alles entbehren. Ein

Talent läuft am liebsten nackt und barfuss umher — seelisch meine ich das natürlich. Heutzutage sind die „nackten Seelen“ eben in der Mode, sie bedürfen nicht einmal des Feigenblattes der Grammatik . . . Doch schlimmer steht’s um den nackten Leib. Der erste grimmige Winter also trieb mich heimwärts, zur Mutter.

Mein Vater war dazumal nicht mehr am Leben. Es war gerade am Chanuka. Ich sprach vor meiner armen Mutter den Segen über die Chanuka-Lichter. Mutter musste sofort in ihren Kramladen eilen. Ich blieb allein mit meinen Zweifeln: durfte ich, der ich an nichts mehr glaubte, der Mutter zuliebe den Segen sprechen? . . . Der nationale Standpunkt, der die Chanuka-Lichter auf jeden Fall rechtfertigte, war damals noch nicht vorhanden . . . Die Makkabäer standen noch im Hintergrunde des Chanuka-Bildes, wie von einem Nebel umflossen, und im Vordergrunde leuchtete nur das Wunder mit dem Oelkrüglein. Und der Mutter zuliebe hatte ich die Lichtlein angezündet und den Segen gesprochen . . . Ich wusste nicht, sollte ich mich ob meiner Kindesliebe in die Brust werfen, oder mich anspucken wegen der Heuchelei? Ohne eine Antwort auf diese Frage zu haben, stellte ich mich ans Fenster und blickte hinaus in die alte Illumination der Chanuka-Lichter ringsum. Und, die Wahrheit zu sagen, sie gefiel mir sehr wohl, die alte, schlichte und anspruchslose Illumination. Auf dem Schnee, der den kleinen viereckigen Ringplatz bedeckt, irren kaum sichtbare, bescheidene Strahlenreflexe umher, die kleinen Fenster schimmern mit ihren goldenen Pünktchen, mit den stillen, sanften, lieben Pünktchen . . . Sie leuchten still und süss, wie stille, süsse, herzige Geheimnisse, die man einander in der stillsten, seligsten Stunde zuraunt . . . Und nichts wird erzählt, nur angedeutet wird’s, still und vornehm angedeutet, und die Herzen, die die Sprache verstehen, werden weit, denn es erfüllt sie eine stille, tiefe Freude . . . Und wenn das Herz übervoll ist, regen die Lippen sich leise zu einem stillen, heiligen Dankgebet……Da summt leise das Chanuka-Lied, da leuchten und scheinen die Chanuka-Flämmchen, da leuchtet und raunt und flüstert eine Seele, die Seele des alten Volkes …. und plötzlich–

Plötzlich versank und ertrank das alles. Der stille, heilige Zauber zerrann auf einmal in ein Nichts.

Hu, ha! Welch ein wilder, ausgelassener Gesang, welche wilden, ausgelassenen Flammen …. Fackeln, Musik, Gesang und Lärm!

Schlitten durcheilen breit den Marktplatz, die Pferde rasen dahin, unter ihren Füssen erhebt sich ein Nebel von Schneestaub . . . Der erste Schlitten mit der Musikbande ist vorbei, die anderen eilen ihm nach mit Gesang— schäumender, rauschender, feuersprühender Gesang auf den Lippen, flammende, funkelnde Fackeln und Laternen in den Händen . . . Und es saust vorbei, wie eine brennende Hölle mit ihren Teufeln, und der Mond stand zitternd stille am Himmel, und die Leute stürzten aus ihren Häusern heraus–

Graf Branicki mit seinem festlichen Gefolge . . .

In einem Meer von Licht und Gesang ertranken die Chanuka-Lichtlein und die Chanuka-Liedchen . . .

Sobald der rasende Zug vorüber war, lag der Schnee zertreten und tot, die Fensterchen gähnten finster und stumm ….

* *

Und Tags darauf kam Löbel Schochet zu mir und hielt mir einen ganzen Vortrag,

Ein merkwürdiges Individuum, dieser Löbel Schochet, zumal, seit er seinen kranken Rabbi nach den Badeorten begleitet und ein Stück Ausland gesehen hat. Kabbala mit Ausland, Chassiduth mit Karlsbad. . .

„Jüdischkeit! Was ist Jüdischkeit?“ fragt er und steckt die Hände in den Gürtel.

Und da ich schweige, antwortet er sich selber, während in seinen schwarzen Augen Chanuka-Lichtlein glimmen.

„Jüdischkeit ist so was … so was …“

Er schlägt den verklärten Blick empor und kommt zu dem Schluss, das Judentum sei . . .

„Jüdischkeit ist etwas, das kann aufblühen, auftauen (er drückte sich nur anders aus) und aufleben, und gross und grösser und immer grösser werden. Es kann sich ausbreiten und erweitern und alles, alles umfassen. Es kann den ganzen Weltraum ausfüllen, vom Norden bis zum Süden, vom Himmel bis zur Erde. Es kann alles umspannen, umarmen, alles einhüllen und durchdringen, und der Schein und der Glanz von allem werden, und zugleich den Kern, das Wesen, den Geist und die Seele von allen bilden; und alles wird dann leben und strahlen und duften von Jüdischkeit, gleich den Früchten des Paradieses.“ . .

„Und dann wieder“ — fuhr er fort —, „umgekehrt, wenn es not tut, rollt sich das Judentum zusammen. Wenn es nicht anders sein kann, schrumpft es ein, sieht es alt und winzig aus und welk und müde, und schwach, wie der letzte Atemhauch eines Sterbenden.

„Doch scheint das nur so!

„Warum sagt man: ,Das Pünktchen Jüd?‘ Darum, weil im Drange der Zeiten sich Jüdischkeit in ein Pünktchen verwandelt, in ein kaum leuchtendes, brennendes Pünktchen, beim Juden im Herzen. Draussen ist’s kalt und stürmisch, aber im Judenherzen birgt es sich, glimmt es fort, das ewige Licht! . . . Knöpft sich nun noch der Jade zu und packt sich in seinen Kleidern ein, dann meint man gleich: Nun ist’s ausgeblasen!

„Und doch ist gerade dies der ganze Unterschied zwischen Jüdischkeit und Nicht jüdischkeit. Doch entweder alles oder gar nichts. Bei uns: was immer es sei, ein Pünktchen nur, das Anzeichen eines Pünktchens,

auch nur der Schatten davon — und leben muss es, leuchten muss es!

„Bei jenen drüben muss jedes Ding ein Körper sein, ein leibhaftiger, mächtiger, breiter und schwerer Körper — ein Berg! Alles muss hoch und dick sein, und schreiend dazu. Bei uns dagegen nimmt man’s zuweilen mit einem Pünktchen vorlieb. Darauf sind wir in der Verbannung, darauf sind wir in der Verbannung und die Schechinah mit uns . . .

„Nimm zum Beispiel ihre Sommerhütte, die zeitweilige Wohnstätte, das ist ja etwas, wie unsere Ssukkah, mein‘ ich. Wie sieht sie nun aus, ihre Ssukkah? Ein mächtiges Gebäu, mit Spitzen hinauf, hoch und übermütig! Dazu stellt man’s noch, der Schönheit wegen, auf einen Berg, und den Berg wählt man just an einem klaren Wasser, so dass der Stolz sich auch noch abspiegelt. Oben reichts hinauf bis in den Himmel und unten langt es tief bis zur Unterwelt hinab.

„Bei uns aber, was ist eine vollgültige, rechtmässige Ssukkah?

„Irgendwo in einem Winkel auf dem Hof; zwei Wände werden von einem Zaun gebildet, die dritte hinzugemacht, ein ganz leichtes Ding, mit einem Hauch wegzublasen. . . . Der Eingang — nur das Bild einer Tür, der Rahmen einer Tür, und es reicht aus. Fast kaum vier Quadratellen — aber es genügt ja, wenn Haupt und Oberkörper drinnen Raum finden.

„Ein Pünktchen.

„Aber dieses Pünktchen umfasst ein Meer von Festfreude! Die hehren Gäste kommen und lassen sich an Deiner Tatel nieder. Abraham kommt, Isaak und Jakob kommen . . . und Mose und Aharon, David und Salomo — wer kommt nicht dorthin?

„Und wollen jene mal fröhlich und lustig sein, welche Müh‘ und Marter kostet sie das! Essen und Trinken ist dabei die Hauptsache. Fleisch und Wein! Aber Berge von Fleisch, Teiche von Wein! Dazu muss es noch Weiber geben. Ausserdem muss man Gläser zerbrechen, Scheiben einschlagen, Spiegel zerschmettern, und das Ende ist, bevor man fröhlich geworden, liegt man unterm Tisch. Bei uns dagegen, solch ein Roschchodesch-Festmahl zum Beispiel, ein Bissen Brot, um den Segen darüber zu sprechen, ein Tröpfchen bittern Branntweins, ein paar Wörtlein Tbora — und es flammt, dass es eine Freude ist.

„Und das Gleiche, siehst Du, gilt auch von Chanuka.

„Dort, bei jenen, wenn es gälte, das Andenken eines solchen Heldentums, eines solchen Sieges zu feiern–eine Kleinigkeit zu sagen! Eine Handvoll, ein winziges Häuflein gegen zahllose Scharen, wie der Sand am Meere, Schwache und Kranke gegen Mächtige und Kriegsgewohnte — denk‘ Dir nur, bitte, was wäre das für eine Illumination! Fahnen auf den Dächern, Teppiche an den Balkonen, flammende Kerzen in den Fenstern, in den Rinnen Oellämpchen . . . Scharenweise würden sie sich durch die Strassen wälzen, mit Fackelzügen und Musikbanden und Sängerchören, Raketen würden gen Himmel fliegen, bengalische Sonnen in der Luft platzen und Millionen Sterne im Räume zerstieben …

„Bei uns: Chanuka-Lichtlein, Pünktchen, kleine, und es wird davon so hell im Herzen, so süss und so warm“ . . .

Also sprach Löbel Schochet. Damals lachte ich ihn aus, heute beneide ich ihn.

* *

Gleich Vögeln im Winterschlaf ruht irgendwo tief eine Kette von Erinnerungen, und das eine zieht das andere hervor. . . .

Sondern von einer, die ganz anderer Art war . . .

Es geschah zu der Zeit, da ich noch etwas von einer Seele in mir hatte. Eigentlich war das nur eine halbe Seele, und das wusste ich und litt darunter und lief umher und suchte die zweite Hälfte. Ich ächzte und stöhnte und miaute wie eine liebeshungrige Katze . . . Damals wandte ich mich auch an sie. Das erstemal sah ich sie von der Ferne, und sogleich fiel es mir ein, dass sie die zweite Hälfte meiner Seele in sich trage, und dass der Vereinigung dieser zwei Seelenhälften Ideen-Messiasse entspringen könnten, die die Welt aus den Angeln heben und die Menschheit, befreit und geläutert, vor einen neuen Sinai führen und ihr ein neues Zehngebot verkünden könnten . . . Dann sah ich ihr Antlitz von der Nähe: zwei Sterne, die die finsterste Nacht erhellen konnten, ein Gesicht, das für eine Welt litt . . .

Ich schrieb ihr das und fragte, was sie über mich dächte. Sie antwortete, indem sie mir ihren Traum erzählte. Es war Chanuka, und sie sah im Traum ein kleines althebräisches Städtchen. Viele, viele kleine, bescheidene Häuschen, aber alle in LichtfLuten badend. . . .

Ein weiter stiller Platz, über den Männer dahinschritten, in weisse, wallende Tallismäntel gehüllt, mit Thorah-Rollen auf den Armen; sie führten Gespräche untereinander, bald blieben sie stehen und diskutierten oder rollten eine Thorah auf und wiesen zur Bekräftigung auf eine Stelle darin. Unweit auf einer Anhöhe erhob sich eine Synagoge, auf die sie alle zuzuschreiten schienen. Andere sassen auf den flachen Dächern ringsum, an die hohen Geländer lehnend, ruhten oder waren mit den Worten der Lehre beschäftigt. Vor manchen der Häuser standen oder sassen verschiedene Handwerker mit ihrem Werkzeug, und allerhand Werkstätten. Frauen zeigten sich wenig, dafür aber erfüllte das frohsinnige, lebensvolle Treiben der Kinderwelt den Marktplatz. Oft blieb ein Erwachsener vor einem Kinde stehen und fragte: Was hast du heut in der Schule gelernt? Und die Kleinen antworteten freundlich und mutig. Plötzlich erscholl von der Ferne das Dröhnen von Trompeten, und bald darauf liess sich der Widerhall schwerer Soldatentritte vernehmen.

Angst und Schrecken erfasste das Städtchen. Man verliess eiligst die Dächer. Die Fussgänger eilten auf die Synagoge zu. Ueber die Fenster senken sich die Vorhänge. Mütter stürzten schreckensbleich aus den Häusern und zogen mit bebenden Händen ihre Kinder eiligst nach Hause . .

Die Fremden rückten ein. Mit Lanzen und Bogen und Köchern bewaffnet. Manche waren hoch zu Ross. Die Helme flammten furchtbar in der Sonne, die wilden Augen noch furchtbarer. Aus Pfeilen und Bogen wurde in der Mitte des Stadtplatzes ein Altar errichtet. Die Posaune durchschnitt noch einmal die Luft׳ und ein Herold ritt hinaus mit einer Fahne in der Rechten, seine Linke führte an einem Seil ein — Schwein, und er tat kund und zu wissen, die Juden müssten das unreine Tier ihrem Gotte auf dem Altare opfern, sonst würde die Stadt zerstört und dem Erdboden gleichgemacht werden. . .

Ein Weinen erscholl … Es weinten Greise, Frauen und Kinder . . . Und doch fand einer sich, der hinzuschritt, den Segen sprach und sich daran machte, das Opfer zu vollziehen. Er wolle sich aufopfern, er wolle lieber diese und jene Welt verlieren, um nur die Stadt von starker Feindeshand zu retten, die Stadt mit ihren Alten und Jungen, ihren Frauen und Kindern. . .

Schon spricht er den Segen, schon streckt er die lanzenbewaffnete Hand aus — — —

Da, von jener Anhöhe, auf der die Synagoge sich erhob, kam Matatjahu der Hasmonäer herabgestürmt, er eilte auf den Altar hinzu, tötete den Opferwilligen mitsamt einem Haufen von Feinden . . . erhob das Schwert und rief: „Dies Schwert für unser Volk, für unser Land!“—-— — ——–

Das war es, was sie geträumt. Und im Traume sah sie alles ganz deutlich, als wär’s Wirklichkeit . . .

Und sie sah, dass der Hasmonäer nicht die geringste Aehnlichkeit mit uns hatte, weder mit mir noch mit meinen Freunden . . . Dafür aber jener andere,, der bereit war, das Opfer zu bringen.—–

Was einem Mädchen träumen kann! Und was ein Mädchen alles aus einem Traume machen kannl Dass Matatjahu ein Greis, ein alter Jude war, und mit uns Jungen keine Aehnlichkeit haben konnte, fiel ihr nicht ein. . . .

Es klopft. Eine Mädchenhand. Welche von ihnen kommt? . . . „Herein!“ …

Marie bringt mir Tee, schaut aber zur Seite. Wer weiss, was für Träume sie träumt, und wem ich in diesen Träumen ähnlich sehe . . .