„Ich wünsch dir ein glückliches Leben.“ Das war die Botschaft, die lebenszugewandte Verpflichtung, die die Auschwitz-Überlebende Fela Dreksler ihrem neunjährigen Sohn Jacob Joseph Maria – heute: Jacky – 1955 auf dem Sterbebett hinterließ.

Von Roland Kaufhold

Fela Dreksler wurde nur 40 Jahre alt. Die Verletzungen, die sie in Ravensbrück und Auschwitz erleiden musste, waren zu stark.

Ihr Sohn Jacky, der durch tragischste Umstände – die in seiner Autobiografie erzählt und nachfolgend benannt werden – in einem Gefängnis geboren wurde, ist seit Jahrzehnten unter dem Namen Jacky Dreksler als Radiomoderator und Produzent von mehr als 600 leichtfüßigen, satirischen Fernsehsendungen bekannt. Überwiegend erschienen diese bei Privatsendern.

Hugo Egon Balder und Jacky

Jacky Dreksler, der zuerst als Lehrer gearbeitet hatte, schrieb anfangs für seinen engen Freund und Kollegen Hugo Egon Balder – der als jüdischer Komiker wie Jacky das Leben scheinbar von der sehr leichten Seite betrachtet – , und bald danach auch für Karl Dall, für zahlreiche weitere Prominente sowie für vornehmlich von Privatsendern ausgestrahlte Late-Night Shows die humoristischen Texte.

Dass das Leben des 1946 – also unmittelbar nach der Shoah – Geborenen sehr eng mit der Shoah verbunden ist würde man eher nicht vermuten.

Während seiner Studienzeit hatte der unter schwierigsten Umständen aufgewachsene Autodidakt mit gelegentlich jugendlich-delinquenten Zügen, die er in seiner Autobiografie benennt, mit der Erforschung seiner Familienbiografie begonnen. Er sammelte über 600 Seiten, die ihm einen Einblick auch in die furchtbaren Verfolgungserlebnisse seiner Mutter ermöglichten.

Es gelang ihm jedoch erst 40 Jahre später, im Alter von 70 Jahren, hieraus ein Buch zu formen. Jacky Dreksler sinnt über seine Biografie, seine jüdische Selbsfindung nach: Nein, er sei kein Jude. Er sei ein Atheist schreibt er auf S. 14 – während er vier Seiten zuvor schreibt: „Ich bin Jude“. Die Ambivalenz zu seiner jüdischen Biografie, die er mit Peter Finkelgruen wie auch mit seinem engen Freund und Kollegen Hugo Balder teilt, durchzieht sein gesamtes, lesenswertes Werk.

Über ihr Jüdischsein machten Dreksler und Balder in ihrer Art Witze – die für nicht-jüdische Deutsche ein Tabu bleiben müssen: „„Ich halte ihm mein Feuerzeug ans Ohr – sisschhh: „Ja, Gas.“ „Na, dann Schalömchen“, lacht Hugo (…) „noch´n Judenbengel!““ (S. 11)

Sie beiden Freunde sprechen über ihre Familien: Hugo Balder: Seine Mutter sei aus Theresienstadt. Dreksler: Und seine aus Auschwitz. „„Auch nicht schlecht“, sagt Hugo anerkennend nickend, „und wie hat´s ihr gefallen?“ „Na ja, sie haben halt viel gelacht.““ (S. 11).

Jackys Dreckslers Familie war nahezu vollständig durch die Nazis ermordet worden. Nur seine Mutter und sein Onkel Berel überlebten. Dieser war „danach“ in die USA emigriert, wo Jacky ihn mit elf Jahren besuchte. Die wurde Teil seiner Identitätssuche.

Polnische Jüdin und französischer Jude

Jacky war Sohn einer polnischen Jüdin und eines französischen Juden. Er wuchs als Kleinkind in einem Gefängnis auf, weil seine Mutter Fanny – „Fela“ – , die mit Glück mehrere Konzentrationslager überlebt hatte, 1946 Opfer einer furchtbaren Verwechslung wurde: Sie wurde wegen einer Namensgleichheit mit einer berüchtigten SS-Aufseherin verwechselt und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Ihren Kampf um ihre Rehabilitation beschreibt der Autor detailreich und mit Einfühlung.

Jacky wurde in Folge dessen von einer anderen Frau großgezogen, die sich als seinen Vormund und als Unterstützerin seiner Mutter ausgab. Mit der Beziehung zu dieser Frau klappte es letztlich nicht. Erst im Studium und in den Jahren danach erfasste er das besitzergreifende Spiel seiner christlichen Pflegemutter: „Sie war Mamis Gefängniswärterin in einem deutschen Gefängnis, suchte Zeugen für die Unschuld meiner Mutter, holte die todkranke Frau nach der Begnadigung in ihre Wohnung, pflegte sie bis zum Ende und zog mich weiter auf. Bis ich entdeckte, dass sie ein Gebäude aus halben Wahrheiten und ganzen Lügen gemauert hatte und dass sie ein glühender Nazi gewesen war.“ (S. 10) Bei all diesen biografischen und gesellschaftlichen Ungeheuerlichkeiten, die Jacky durchleben musste und die er als Kind bereits ahnte – wohl auch daher seine „Delinquenz“ – behält sein Werk dennoch phasenweise einen positiven Grundton.

Seine katholische „Omi“, zehn Jahre älter als seine Mutter“, bei der er nach dem Tode seiner Mutter im Jahre 1955 aufwuchs, wollte an seine Wiedergutmachungsgelder kommen, die ihm als jungem jüdischem Überlebenden zustanden. Die Schrecklichkeiten dieser Spurensuche durchziehen gleichfalls sein Werk.

Ausführlich erinnert der Autor sich an seine aus dem polnischen Bedzin stammende Mutter Fela. Er erzählt detailreich, auf Grundlage seiner früheren Recherchen während seiner Studienjahre, von deren Flucht, ihrem Überlebenskampf im Lodzer Ghetto ab dem Jahr 1940 und danach in Auschwitz und Ravensbrück. Es ist für den Autor eine dichte Reise hin zum das Vorstellungsvermögen überschreitendem Überlebenskampf seiner jüdischen Mutter – an deren Ende Jackys eigene Geburt im Jahr 1946 stand.

Einige Auszüge: Jackys Mutter verliert zunehmend ihre Quirligkeit, ihren Überlebensmut. Judenrat Rumkowski glaubt, die Befehle der Nationalsozialisten ausführen zu müssen. Immer wieder werden tausende Juden im Lager zur Ermordung ausgewählt: „Gestern erteilte man mir den Befehl, ungefähr zwanzigtausend Juden vom Ghetto zu schicken – ich muss diese schwere und blutige Operation ausführen.“ (S. 59) Zuerst sollen die Alten und Kranken ermordet werden. „Mörder“, schreit man im Lager. Die Deutschen würden diese Mordpläne auch ohne Rumkowski durchsetzen. Aber es tue gut, jemanden gezielt zu hassen, erkennt Dreksler: „Ich habe vor Wut gekocht, als ich diese Geschichte vor vierzig Jahren zum ersten mal stichwortartig notierte. Und jetzt steigt der Hass wieder hoch in mir.“ (S. 59)

Seine Töchter fragen

Der Autor hat zwei Töchter, Noelani und Noemi, die – die leidige Diskussion über die „Vaterjuden“ – nach jüdischer Lesart nicht als Jüdinnen gelten. Ihre Fragen bestärken seinen Willen, seine familiäre Lebensgeschichte, 40 Jahre nach seiner ersten Spurensuche, doch noch aufzuschreiben. „Was hätten sie mit uns im Dritten Reich gemacht?“, fragen seine Töchter sich (S. 65).

Immer wieder versucht der Autor zu erahnen, wie die auch glücklichen Momente im Leben seiner viel zu früh verstorbenen Mutter ausgesehen haben mögen. Sie erzählte ihm als kleinem Jungen, schwer krank, nur selten davon, und nur in Andeutungen. „Als Mahnung und Warnung.“ (S. 70)

Über die Massenmorde in den deutschen Grabkammern erfuhr seine Mutter Fela bereits kurz nach ihrer Einweisung in die Vernichtungslager im Jahr 1942. Und Jacky erfuhr hiervon, bruchstückhaft, schon vor seiner Einschulung. „Diese Bilder hatte meine Mutter ständig vor Augen. Sie haben ihre Träume verdunkelt. Zu meiner frühesten Erinnerung gehört, dass sie nachts schreiend neben mir aufwachte.“ (S. 76) Dem Rezensenten ist dies alles vertraut.

Dreksler beschreibt den Lageralltag auf weit über Hundert Seiten, es sind Beschreibungen, wie man sie in zahllosen Zeitzeugenberichten findet. Seine Mutter wird durch die KZ-Nummer anonymisiert, erlebt die Selektionen der Deutschen, denen sie immer wieder mit Glück entkommt. „Und immer gilt: Links bedeutet Tod, rechts Verlängerung der Pein.“ (S. 87)

Den Geruch verbrannter Menschen wird seine Mutter auch nachts beim Einschlafen nicht los. Jacky Dreksler beschreibt seine kindlichen Versuche, mit dem Gehörten als Kind zurecht zu kommen. Und mit dem frühen Tod seiner Mutter im Jahr 1955. Bereits kurz nach ihrer Befreiung kam sie, das Shoahopfer, wegen besagter Namensverwechslung erneut in Haft. Der Autor beschreibt im zweiten Teil des Buches den einsamen Kampf seiner Mutter um ihre Rehabilitation. Und er schreibt zugleich über die alltägliche Gewalt, die seine Stiefmutter – seine „Omi“, wie er sie im Buch nennt – gegen ihn ausübte. Gewalt, Schläge waren eine alltägliche Erziehungsform: „Ich habe in dieser Zeit nie geweint, nicht am Krankenbett, nicht am Grab – außer wenn Omi mein Vormund, mich verprügelte oder extrem unter Druck setzte.“ (S. 99)

Dreksler beschreibt den Todesmarsch seiner Mutter von Auschwitz nach Ravensbrück, jeweils Gruppen von 500 Häftlingen, „geordnet in Fünferreihen“ (S. 107) mussten diesen machen. Seine Mutter habe ihm kaum etwas über diesen Todesmarsch erzählt, aber er fand ausgerechnet bei Rudolf Höß Beschreibungen davon – wobei Höß sich selbst in guter deutscher Tradition die Rolle des unschuldigen Chronisten zuerkannte: „Nein, Tränen laufen nicht, während ich über den Todesmarsch schreibe. Aber ich habe doch tränende Augen. Ich muss mich immer wieder zusammennehmen, um die Informationen zu diesem Abschnitt aus verschiedenen Akten zusammenzuklauben.“ (S. 108)

Und doch ist dieses Werk des Drehbruchschreibers von RTL-Satiresendungen immer wieder durchbrochen von Selbstironie, von Selbstreflektion. Seine Beschreibungen, wie er schrittweise die Lügengeschichten seiner „Oma“ durchschaute, ähneln eher einem schwedischen Krimi, so unglaublich erscheinen sie. Sie wollte vor allem und vielleicht nur an seine Wiedergutmachungsgelder kommen, um ihren eigenen Lebensabend abzusichern. Der kleine Junge Jacky, für den sie die Vormundschaftsrechte erhalten hat, ist ihr nur ein Hilfsmittel für ihre Selbstbereicherung als Christin an den „Wiedergutmachungsgeldern“.

Jacky Dreksler schreibt auch über Zvi Asaria (1913-2002) (bis 1948: Hermann Helfgott), den aus Serbien gebürtigen ersten Rabbiner Kölns nach der Nazizeit, der 1953 – er hatte die deutschen Vernichtungslager und einen Todesmarsch überlebt – nach Deutschland „zurückgekehrt“ war. 1959 schrieb Asaria das erste Buch über die Juden in Köln. Und er kämpfte für den jüdischen Jungen Jacky, über dessen Familienschicksal er Gesichertes wusste. „Der Tod“, sagte ihm Asaria, sei „für Fela keine Erlösung“ gewesen. „Sie starb mit der furchtbaren Last, ein neunjähriges Waisenkind zurückzulassen.“ (S. 171)

Jacky Drekslers Werk ist grundehrlich verfasst. Es ist nicht niederdrückend, aber lässt dennoch keine grausame Realität aus. Er habe versucht, „die Jahre des Zorns in Jahre des Glücks münden zu lassen. Ein neues Leben zu beginnen, ein Leben ohne die Gespenster der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.“ (S. 397)

Und es ist geprägt von dem Lebensauftrag, den ihm seine leidgeprüfte Mutter auf ihrem Sterbebett aufgetragen hatte: „Ich wünsch Dir ein glückliches Leben.“ Diesen Auftrag, dieses Geschenk habe er sich zu erfüllen vermocht, ist sich der Autor in seinen abschließenden Schilderungen über seine beiden Ehen gewiss.

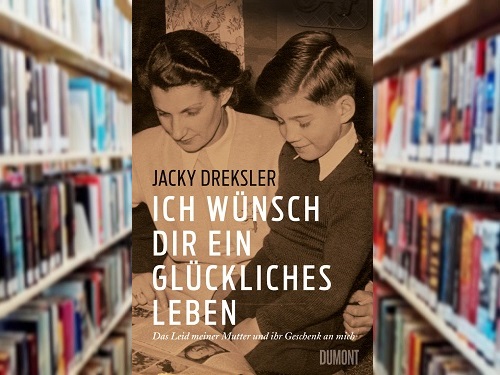

Jacky Dreksler (2016): Ich wünsch dir ein glückliches Leben. Das Leid meiner Mutter und ihr Geschenk an mich. Köln: DuMont Verlag, 432 S., Bestellen?