Eine Studie will zeigen, wer bei der größten antiisraelischen und weitgehend antisemitischen Demonstration des Jahres 2025 in Berlin auf die Straße ging. Das Papier beansprucht Evidenz und wissenschaftliche Objektivität. Ein genauerer Blick auf die Datenlage der Studie, Sprache und öffentliche Kommunikation der Ergebnisse, sowohl durch Autor:innen als auch beteiligte Forschungs-Institute, wirft jedoch Fragen auf. Während wissenschaftliche Neutralität reklamiert wird, scheinen sich die Autor:innen der Studie gleichzeitig als Aktivist:innen zu verstehen, die in politische Diskurse intervenieren wollen. Das Phänomen Antisemitismus und reale antisemitische Gewalt wird dabei als „spekulative Erzählung“ verklärt.

Von Kamil Majchrzak

Das Papier „All Eyes on Gaza / Zusammen für Gaza. Profil der Solidaritätsproteste am 27. September 2025“, eine gemeinsame Studie von Wissenschaftler:innen des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM), des Zentrum für Konfliktforschung (Philipps-Universität Marburg) und des INTERACT Zentrums der Freien Universität Berlin unter dem Dach des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb), kommt zu dem Schluss, dass die bislang größte antiisraelische und weitgehend antisemitische Demo vom 27. September in Berlin, „deutlich bürgerlich-zivilgesellschaftlich geprägt“ war. Die Teilnehmenden sollen „sich auf gewaltfreie, legale und kommunikative Ausdrucksformen“ konzentriert haben. Laut der Studie soll „eine große Mehrheit der Befragten eine differenzierte Haltung zum Nahostkonflikt“ einnehmen. An zweiter Stelle rangiert hinsichtlich der Zustimmungswerte aber auch die Aussage -man reibt sich die Augen- „Jüdisches Leben sollte in Deutschland aufgrund seiner Geschichte besonders geschützt sein“.

[Wenn nicht anders vermerkt, stammen Zitate aus der Studie.]

Einleitung

Der 7. Oktober stellt eine Zäsur nicht nur für Jüdinnen und Juden weltweit dar. Das bislang größte antisemitische Massaker nach der Shoah dient auch als Katalysator, um Judenfeindschaft in der Wissenschaft wieder hoffähig zu machen.

Die Studie des ipb fügt sich in diese Entwicklung ein und ist zugleich Wendepunkt eines intellektuellen Dammbruchs in der akademischen Welt, der sich seit dem 7. Oktober fortsetzt. Es ist längst an der Zeit, dieser Entwicklung entschlossen als Gesellschaft zu begegnen. Es handelt sich nämlich keinesfalls nur um ein Problem wissenschaftlicher Ethik. In einer Atmosphäre der Verweigerung von Solidarität mit jüdischem Leben nach dem 7. Oktober ist es möglich geworden, dass sog. Brandmauer-Demos sich auf den Holocaust berufen und zugleich kein Wort über die latente antisemitische Gewalt verlieren.

Eine der Ursachen für diese Entwicklung ist die Verleugnung der Existenz des Phänomens Antisemitismus und die fortschreitende Ausgrenzung jüdischen Lebens aus der Gesellschaft. Hinzu kommt die Dämonisierung Israels und die Rationalisierung des Antisemitismus. Die Kritik realer antisemitischer Gewalt, Misogynie, aber auch die Leugnung islamistischer Terror-Verbrechen und deren Apologie als postkolonialer Widerstand wird vielfach als anti-migrantische oder rassistische Zuschreibung verklärt. Dabei wird verleugnet, dass die Opfer dieser Gewalt sich maßgeblich auch gegen Migrant:innen aus islamisch geprägten Gesellschaften richtet. Die Ignoranz gegenüber dem Antisemitismus als Phänomen konterkariert auch die Bemühungen der arabischen Community, wie das beispielhafte Engagement von Hudhaifa Al-Mashhadani, Leiter der Deutsch-Arabischen Schule Ibn Khaldun und anderer. Vor diesem Hintergrund haben islamistische Strukturen längst in unserer Demokratie Fuß gefasst.

Antisemitismus bedroht und betrifft Jüdinnen und Juden in mehrfacher Hinsicht: als Juden, Staatsbürger, Migranten und damit auch uns selbst, unsere Gesellschaft als Ganzes und unsere Demokratie. Denn es geht um Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung. Und das entgegen der kulturrelativistischen Intelligenzija auf ihrem Feldzug gegen den Westen. Dabei sollte unterstrichen werden, dass migrantische Menschen, die sich als Bürger dieser Gesellschaft identifizieren, weiterhin „einträchtig und unbeirrt an der Seite der Juden stehen, aller Verachtung zum Trotz, die linke Rassisten, Kulturrelativistinnen und andere tagtäglich auf sie niederprasseln lassen“, wie der Historiker Saša Vukadinović treffend bei der Mahnwache gegen Antisemitismus am 7. Oktober 2025 in Berlin feststellte. Die Zäsur des 7. Oktober bedeutet zugleich, dass der „Hass auf israelsolidarische migrantische Menschen der gesellschaftlich akzeptierte Rassismus dieser Tage ist“, konstatiert Vukadinović. Der Antisemitismus ermöglicht auch eine moderne Form von verschleierter Misogynie, könnte man ergänzen.

Zwischen Empirie und Entlastung

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verzeichnete die Polizei bundesweit einen massiven Anstieg antisemitischer Straftaten. Laut dem Bundeskriminalamt (BKA) wurden im Jahr 2024 insgesamt 6236 antisemitische Straftaten registriert. Auch auf Landesebene verschärfte sich die Situation deutlich. Laut der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Berlin wurden im Jahr 2024 2521 antisemitische Vorfälle gemeldet. Fast doppelt so viele wie im Jahr 2023 (1270 Fälle). Viele dieser Taten standen im Zusammenhang mit Kundgebungen und Demonstrationen im Kontext des Nahostkonflikts (RIAS Berlin, Jahresbericht 2024).

Diese Entwicklung unterstreicht, dass antisemitische Gewalt in der Bundesrepublik kein Randphänomen ist. Sie manifestiert sich im öffentlichen Raum, insbesondere in Verbindung mit politisierten Protesten, die unter dem Banner der antiisraelischen Gaza-Demos auftreten. RIAS Berlin dokumentierte im Jahr 2024 208 Versammlungen (pro Woche 4 Versammlungen mit antisemitischen Vorkommnissen), auf denen antisemitische Parolen gerufen oder antisemitische Schilder gezeigt wurden oder auf denen es zu antisemitischen Äußerungen in Redebeiträgen kam.

Diese Datenlage wird offenbar von den Autor:innen und an dieser Studie beteiligten Instituten wie DeZIM u.a, als „spekulative Erzählung“ verstanden, in der „mediale Arenen, Verwaltungspraxis und Polizeistrategien“ eng aufeinander bezogen sind. Das Institut für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) unter dessen Dach die Studie entstand, will deshalb mit seinem Working Paper „All Eyes on Gaza / Zusammen für Gaza“ (2025) entgegentreten.

Geht es nach den genannten Expert:innen, geben offenbar nicht die polizeilichen Kriminalitätsstatistiken oder die explodierenden Zahlen von Anfragen bei Beratungsstellen für Opfer antisemitischer Gewalt Hinweise über die Realität des Antisemitismus. Es sind vielmehr „Narrative“, die darüber entscheiden, „ob Proteste als legitime Artikulation, als Störung oder als Sicherheitsproblem gelesen werden“, so die Autor:innen der Studie. Sie diagnostizieren, dass dieselben Ereignisse zeitgleich als „beeindruckendes Zeichen“ oder als „Gefährdung“ markiert werden können, was auf die „Offenheit der Deutung – und damit auf die Notwendigkeit, sie empirisch zu unterfüttern“ verweist.

An dieser Stelle wollen die Autor:innen ansetzen und erheben den Anspruch, „eine empirisch fundierte Beschreibung von Zusammensetzung, Motiven und Wahrnehmungen der Demonstrierenden“ auf den beiden Berliner antiisraelischen Kundgebungen vom 27. September 2025 vorzulegen. Nach Angaben der Polizei nahmen an diesen rund 60 000 Personen teil (Veranstalter sprachen von 100.000).

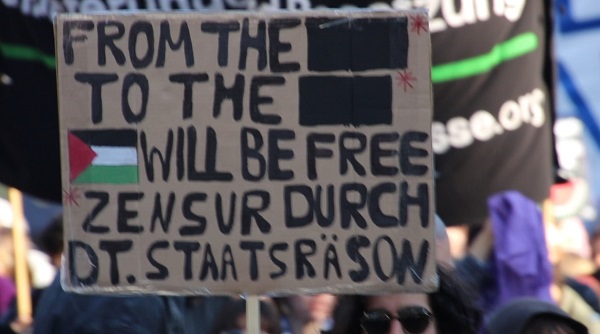

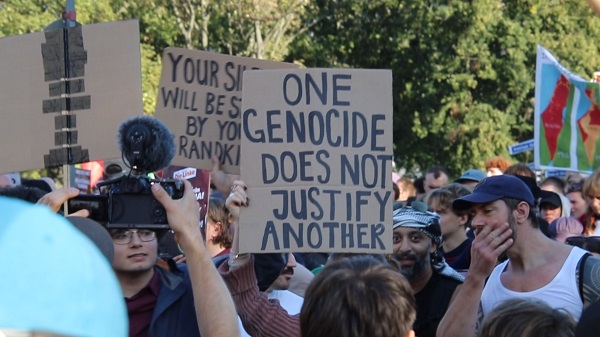

Selektive Wahrnehmung und Ausblendung antisemitischer Dimensionen

Dabei handelte es sich um die bislang größte anti-israelische Mobilisierung in Berlin mit weitgehend antisemitischen und geschichtsrelativierenden Inhalten. Dass die Hauptkundgebung selbst nach Einschätzung der Polizei „überwiegend friedlich“ blieb, ändert nichts daran, dass die dokumentierten Inhalte der Hauptkundgebung „All Eyes on Gaza“ und der Zubringer-Demo „Zusammen für Gaza“ den Schutz jüdischen Lebens symbolisch relativierten und die Institutionen, die ihn bislang garantieren, wie die Berliner Polizei, aber auch den Staat Israel und die Staatsräson, delegitimierten. Der Berliner Tagesspiegel belegte in seiner Bewertung zudem verbotene Parolen und dokumentierte u. a. Sprechchöre wie „There is only one solution: Intifada Revolution“ und listete mehrfach Plakate/Banner mit NS-Analogien und Holocaust-Relativierungen („Netanjahu = Hitler“, „Gaza = Auschwitz“, „Großisrael = Großdeutschland“) auf. Hierbei wird auf die wertvolle dokumentarische Arbeit des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. (JFDA), welches Intifada-Aufrufe, Holocaust-Relativierungen, Terror-Verherrlichung und Opfer-Täter-Umkehr dokumentierte (vgl. ) sowie des democ e. V., der u.a. Gewaltverherrlichung und Forderungen nach einer Einstaatenlösung feststellte, verwiesen.

Gleichsetzungen wie diese gelten in der Antisemitismusforschung wie auch in der Rechtsprechung regelmäßig als Formen der Relativierung der Shoah bzw. als antisemitische NS-Vergleiche. Von der Hauptbühne am Großen Stern gab es Solidaritätsadressen an einen zeitgleich in Kreuzberg wegen verfassungsfeindlichen Zeichen und verbotenen Parolen aufgelösten Aufzug. Die Kundgebung wurde dabei von Margarita Tsomou, Pegah Ferydoni und Melika Foroutan moderiert. Auf den Ruf einer dieser Moderator:innen, „Wir lassen uns nicht in gute und schlechte Demonstranten spalten“, antwortete die Menge mit dem Ruf „Ganz Berlin hasst die Polizei“. Diese performative Solidarisierung ignorierte die konkreten Auflösungsgründe und nahm deren Träger demonstrativ in Schutz.

Ein politisches Signal, das jenseits legitimer Versammlungsfreiheit als Entproblematisierung realer antisemitischer und extremistischer Inhalte wirkt. Neben humanitären Appellen („Leid in Gaza“) waren mehrfach Maximalparolen zu hören. Die Vorwürfe eines „Genozids“ und „Apartheidstaats“ dominierten inhaltlich die beiden Demos. Genauso wie Forderungen nach vollständigem Ende militärischer Zusammenarbeit und „staatlicher Komplizenschaft“. Diese Rhetorik trug die Kernbotschaften der Aufrufe auf die Bühne.

Der „Versachlichungs“-Mythos

In der Einleitung der ipb-Studie wurde zwar einschränkend erklärt, dass „die Befunde dieser Studie nicht als repräsentativ für die Palästina-Solidarität in Deutschland insgesamt betrachtet werden können“, es wurde aber nicht ihre Funktionalisierung als solche ausgeschlossen, denn sie könne „einen ersten Schritt zu einer dringend gebotenen Versachlichung der Debatte darstellen.“

Bei dieser Art von Versachlichung geht es den genannten Expert:innen und Instituten jedoch gerade nicht um eine valide Überprüfung der eingangs genannten „spekulativen“ Vorwürfe im Hinblick auf die real existierende antisemitische Gewalt. Vielmehr wird beklagt, dass „Solidarität mit Palästina in Deutschland seit langem gesellschaftlich hochumstritten [ist] und stark mit Debatten um Erinnerungspolitik und die ‚Staatsräson‘ verflochten“. Die Forscher verzichten wohl deshalb auf eine kritische Untersuchung der Gründe, warum antiisraelische „Kundgebungen vielerorts eingeschränkt oder mit Misstrauen belegt“ werden. Es wird auch nicht die berechtigte Frage beantwortet, warum „Solidarität mit Palästina häufig unter den Verdacht von Extremismus und Antisemitismus“ geriet. Stattdessen erklären sie, dass die „Palästina-Solidarität eine neue Dynamik angenommen“ hat, da der Gaza-Krieg „von zahlreichen Wissenschaftler*innen und Menschenrechtsorganisationen als Genozid eingestuft wird (z.B., Albanese 2024; Amnesty International 2024; B’Tselem 2021; Human Rights Watch 2024; IAGS 2025; O’Brien 2025; Bartov 2024)“.

Statt die antisemitische Gewalt zu erklären oder die Kriminalstatistiken zu widerlegen, wird diese einfach als „neue Dynamik“ umdefiniert und offenbar berechtigte oder zumindest erwartbare Antwort auf einen „Genozid“ gerechtfertigt. Es geht also vielmehr um die Produktion einer Gegenerzählung, die als Forschung maskiert wird, denn um eine Untersuchung des Charakters der beiden antiisraelischen Demos. Denn „zum ersten Mal“, so die Außenkommunikation zur Studie, handle es sich um empirisch „belastbare Evidenz zur Heterogenität und Binnenvielfalt der Teilnehmenden und die Ergebnisse würden sichtbar machen, wie vielfältig und vielstimmig die Mobilisierung tatsächlich seien.

Die Expert:innen wollen nicht einfach beschreiben was ist, sondern aktiv als Korrektiv eines als feindlich oder voreingenommen verstandenen öffentlichen Diskurses intervenieren. Denn „die Wahrnehmung von Protestbewegungen [sei] eng mit den verfügbaren Informationen über Protestierende und ihre Anliegen verschränkt“. Ordnungs- und Sicherheitsorientierte Berichterstattung „dämpft üblicherweise öffentliche Sympathie, während Befunde zu Profilen der Teilnehmer*innen polarisierende Narrative korrigieren können“ erklären sie.

Es ist wohl deshalb kein Zufall, dass einer der Autoren der Studie, Tareq Sydiq, am Tag der Demo auch in der Tagesschau, die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz zum „Stadtbild“ als „Konfliktforscher“ kommentieren musste und meinte häufig beobachten zu können, dass „die reale Kriminalitätsrate eher sinkt […] in der großen Tendenz und gleichzeitig aber nicht selten die gefühlte Unsicherheit zunimmt“ (Quelle: Tagesschau). Worauf genau sich seine Beobachtungen bezogen und in Bezug auf was die Kriminalitätsrate sinke, erklärte er nicht.

In dieser Konstellation „kommt fundierten empirischen Daten besondere Bedeutung zu“ [Hervorhebung im Original], bekennen die Expert:innen in ihrer Studie selbst, „weil sie Ruhe in öffentliche Debatten bringen und Bewertungen von Protest entmoralisieren: Sie zeigen nüchtern auf, wer spricht, woraus Kritik genährt ist und wie breit Motive tatsächlich verteilt sind.“

Spätestens hier wären die beteiligten Institute, wie das mit Bundesmitteln geförderte DeZIM und teilnehmende universitäre Einrichtungen verpflichtet einzuschreiten und die „Studie“ mit Verweis auf mangelhafte wissenschaftliche Integrität im Sinne der Leitlinien des DFG-Kodex zurückzuziehen. Geschehen ist das Gegenteil. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Autor:innen gemeinsam mit den beteiligten Instituten in ihrer Außenkommunikation auftreten, kann nicht anders verstanden werden als ein öffentliches Bekenntnis zu einer organischen Verbundenheit mit ihrem Forschungsobjekt. Dieser kampagnenförmige Wunsch, mit dem Forschungsgegenstand zu verschmelzen, deutet auf ein weitaus größeres, strukturelles Problem, das über rein ethische Fragen der Studie selbst oder Fehlentwicklungen in der Forschungslandschaft und ihre Förderung hinausgeht.

Der eigentliche Skandal besteht in dem „arbeitsteiligen Konnex zwischen Aktivismus und Akademie“, der sich am 7. Oktober katalysiert und institutionalisiert hat, wie der Historiker Vojin Saša Vukadinović kürzlich anlässlich des zweiten Jahrestages der antisemitischen Massaker erkannte. Vukadinović führt diese Entwicklung auf die Zeit nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 zurück, „als der Kulturrelativismus zum neuen Maßstab der Welterklärung in den Geistes- und Sozialwissenschaften aufrückte und eine Entwicklung einsetzte, die sich immer deutlicher als Vorstufe zu den gegenwärtigen Pro-Hamas-Demonstrationen abzeichnet.“ Dies habe eine akademische Modernisierung des Antisemitismus vorangetrieben, „bei der nicht historische Wahrheit, sondern sogenannte ‚Narrative‘ zum affirmativen Gegenstand universitärer Lehrveranstaltungen der letzten 25 Jahre geworden sind.“ Damit verschiebt sich der Fokus von empirischer Forschung zu einem impliziten Verteidigungsnarrativ ideologischer Vorannahmen.

Irreführende Berufung auf „belastbare Daten“

Das Paper erhebt keine Beobachtungsdaten zum tatsächlichen Verlauf der Demonstration, keine Video- oder Fotoanalyse, keine systematische Erfassung von Parolen oder Symbolen. Die Studie selbst weist an keiner Stelle nach, dass die Proteste faktisch gewaltfrei verliefen oder keine antisemitischen Vorfälle stattfanden. Stattdessen konzentriert sich die Erhebung auf die Binnenwahrnehmung einiger Teilnehmenden, jedoch gerade nicht über qualitative Fragen, z.B. zu deren Einschätzung, ob sie selbst Antisemitismus auf der Demo erlebt oder beobachtet hätten. Diese methodische Entscheidung mag wissenschaftlich legitim sein, ist aber interpretativ heikel, insbesondere wenn die Studie von Anfang an deklariert, die Befunde lieferten das „empirische Gegenbild zu stark politisierten aber verbreiteten Generalisierungen, -etwa der pauschalen Darstellung von Palästina-Solidarität als extremistisch- durch belastbare Evidenz zur Heterogenität und Binnenvielfalt der Teilnehmenden.“ [Schreibweise im Original]

Wenn Forscher:innen nur die Selbstwahrnehmung von Demonstrierenden abfragen, dann spiegeln die Ergebnisse gerade nicht die Realität des Geschehens, sondern lediglich das Selbstbild der Akteure wider. Die bewusste Auswahl eines solchen Forschungsdesigns ist nicht nur unzureichend, sondern erweckt den Eindruck, Antisemitismus wäre nur eine böswillige Zuschreibung von außen, die widerlegt werden müsse. Genau dies wird durch die Ausführungen auch postuliert. Die Studie ersetzt damit objektive Beobachtung durch subjektive Deutung.

Die Befragung des ipb basierte auf der Selbstauskunft von 301 Personen (davon wurden nur 244 Fragebögen vollständig ausgefüllt), die über Zugänge auf den Demonstrationen rekrutiert und anschließend online befragt wurden sowie 43 Kurz-Interviews. Die Rücklaufquote betrug rund 30 Prozent bezogen auf die Gesamtzahl der verteilten Einladungen unter den Teilnehmer:innen. Das bedeutet, dass je nach zugrunde gelegter Teilnehmerzahl (100.000 bzw. 60.000) die Validität der Studie auf Selbstauskünften von jeweils 0,24 bzw. 0,41 Prozent der Teilnehmer:innen beruht. Die Autoren geben selbst zu, dass die Befragung nicht auf statistische Repräsentativität ausgelegt sei, sondern analytische Vergleichbarkeit mit früheren ipb-Erhebungen angestrebt war. Es handelt sich, um eine klassische Selbstselektionsstichprobe also keine Repräsentativerhebung im strengen Sinn.

Kommunikationsethik und wissenschaftliche Redlichkeit

Am 21. Oktober 2025 erklärte das DeZIM-Institut auf seinem LinkedIn-Kanal: „Eine neue Studie […] liefert nun belastbare Daten: Wer hat dort demonstriert? […] Viele nahmen zum ersten Mal an einer Gaza-Demonstration teil – und verbanden ihre Teilnahme mit dem Wunsch, ein Zeichen gegen Gewalt und für Menschenrechte zu setzen.“ (LinkedIn, DeZIM-Institut, 21. 10. 2025)

Das ist keine nüchterne Wissenschaftskommunikation, sondern moralisch gefärbtes Storytelling. Das Wort „belastbar“ suggeriert empirische Objektivität, wo es sich in Wahrheit um eine nicht repräsentative Selbstselektionsstichprobe unter einem Prozent der Teilnehmer:innen handelt. Die Freie Universität Berlin ging in ihrer Pressemitteilung Nr. 163/2025 noch weiter: „Forschende der Freien Universität Berlin […] legen erstmals repräsentative Daten zur Zusammensetzung und Motivation der Teilnehmenden vor.“

Das ist faktisch falsch. Die Autor:innen erklärten im Methodenteil ausdrücklich, dass die Studie nicht repräsentativ ist. Eine Stichprobe von gerade einmal 300 Befragten unter schätzungsweise 60 000 bzw. 100.000 Demonstrierenden kann keine Repräsentativität beanspruchen. Der Begriff ist daher nicht nur ungenau, sondern irreführend.

In allen Mitteilungen fällt zudem genauso wie in der Studie selbst, die konsequente Verwendung des Begriffs „Palästina-Solidarität“ auf. Keiner der Beteiligten Expert:innen will offenbar von „pro-palästinensischen Demonstrationen“ sprechen. „Solidarität“ ist dagegen ein moralischer Begriff: Er bezeichnet Empathie, Gemeinschaft, Gerechtigkeit. Durch diese Wortwahl wird der Forschungsgegenstand wertend kodiert, noch bevor die Analyse beginnt, die Empirie tritt zurück hinter eine ideologische Haltung.

Besonders deutlich wird dieser Bias in einer E-Mail des Mitautors Jannis Grimm, mit der er am 21. Oktober 2025 über den Offenen Verteiler der Assoziation kritische Gesellschaftswissenschaften (AkG) als erster die Studie ankündigte. Darin heißt es: „[…] Bei der gemeinsamen Studie von Kolleg*innen des Zentrums für Konfliktforschung (Philipps-Universität Marburg), des INTERACT Zentrums der Freie Universität Berlin und des DeZIM-Institut unter dem Dach des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) handelt es sich um die erste systematische Studie zu Zusammensetzung, Zielen und Haltung palästinasolidarischer Proteste in Deutschland. […] Für Deutschland fehlten bislang belastbare Daten zu Zusammensetzung und Einstellungsprofil der Palästina-Solidaritätsproteste. Die innergesellschaftlichen Konflikte, die sich um die Palästina-Solidarität auf deutschen Straßen entsponnen haben, sind aber prägend für die Zukunft der postmigrantischen Gesellschaft.“ (E-Mail Grimm, 21.10.2025, Schreibweise im Original)

Schon der Adressatenkreis ist aufschlussreich. Die AkG versteht sich in ihrer Selbstdarstellung als „offener Zusammenschluss“ politisch engagierter Sozialwissenschaftler:innen, der Theorie- und Praxisfragen verbindet (AkG-Website). Sie ist Mitunterzeichnerin der Erklärung „Stärken statt Regulieren“ (Januar 2025) gegen den Bundestags-Beschluss „Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen entschlossen entgegentreten sowie den freien Diskursraum sichern“ (BT-Drs. 20/14703), in der vor einer „Diskriminierung und Kriminalisierung von arabischen und palästinensischen Schüler:innen und Student:innen“ gewarnt wird. Zu den Unterzeichnern gehören im Übrigen auch andere Autor:innen der Studie wie INTERACT und Felix Anderl und kritisieren, darin u.a. auch, dass der Antrag die bereits „verabschiedete und breit kritisierte Bundestagsresolution „Nie wieder ist jetzt!“, die für Kunst und Wissenschaft noch weitgehend unspezifizierte Einschränkungen vorsah“ erweitert und angeblich „die Freiheit von Lehre und Forschung [gefährdet]“.

Zur Erinnerung: mit dem Antrag „Nie wieder ist jetzt – Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ BT-Drs.20/13627) antwortete der Deutsche Bundestag auf die antisemitischen Massaker vom 7. Oktober und die wachsende antijüdische Mobilisierung durch die BDS-Bewegung. Der Bundestag unterstrich darin, „dass die Bekämpfung des Antisemitismus die gemeinsame Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten darstellt. Deutschland trägt vor dem Hintergrund der Shoah, der Entrechtung und der Ermordung von sechs Millionen europäischer Jüdinnen und Juden, eine besondere Verantwortung im Kampf gegen Antisemitismus. Wir müssen auf Antisemitismus hinweisen, vor ihm warnen und laut und sichtbar gegen ihn eintreten.“

Auch zuvor, etwa 2012 im Kontext der Judith-Butler-Kontroverse, um den Adorno-Preis, hatte die AkG öffentlich Partei ergriffen. Seit dem 7. Oktober entwickelte sich der Offene Verteiler der AkG zunehmend zu einem der zentralen Orte für Wissenschaftler:innen, in dem antisemitische und antiisraelische Inhalte ohne Konsequenzen geteilt werden können. Damit ist sie ein politisch positioniertes Netzwerk, verstrickt in den BDS-Komplex, nicht ein neutraler Fachverteiler. Dass Grimm seine Ankündigung über diesen Kanal als Erstes verbreitet, adressiert also eine aktivistische Öffentlichkeit mit klarer Positionierung zum arabisch-israelischen Konflikt.

Grimms Feststellung, dass die „innergesellschaftlichen Konflikte, die sich um die Palästina-Solidarität auf deutschen Straßen entsponnen haben, aber prägend für die Zukunft der postmigrantischen Gesellschaft [sind].“ offenbart den normativen Überschuss der gesamten Kommunikation. Grimm erhebt „Palästina-Solidarität“ zum Prüfstein der deutschen Zukunft. Die Forschung verlässt hier den Boden der Beschreibung und betritt den Raum der gesellschaftlichen Heilsdeutung.

Diese Struktur erinnert an das, was die Antisemitismusforschung als „Erlösungslogik“ bezeichnet (Saul Friedländer): die Vorstellung, eine Gesellschaft könne ihre moralische Ganzheit wiedererlangen, wenn sie ein bestimmtes Problem, hier: das „Unrecht an Palästina“ bearbeitet. Solche Heilssemantik verschiebt Empirie zur Moral und moralisiert zugleich das Verhältnis zu Israel. Palästina wird zur Projektionsfläche deutscher Selbstvergewisserung. Das ist ein soteriologisches Denkmuster, das in sittlich-esoterisches Engagement übersetzt wird. Damit reproduziert es in säkularisierter Form ein bekanntes Motiv: die Suche nach moralischer Läuterung auf Kosten der jüdischen Perspektive.

Wenn die Bemerkung des israelischen Psychoanalytikers Zvi Rex zutrifft, dass die Deutschen den Juden Auschwitz nie verzeihen werden, dann trifft es, um ein Vielfaches mehr zu, das das sich progressiv verstehende Milieu der deutschen Wissenschaft Israel nie den 7. Oktober verzeihen wird, der ihnen -für sie selbst- unlösbare Widersprüche ihrer Identität und Verstrickung brachte.

Interessenkonflikte im Forschungsteam

Wissenschaftliche Redlichkeit beginnt nicht mit der Statistik, sondern mit Integrität. Noch bevor eine Zahl erhoben, ein Fragebogen verteilt ist, entscheidet sich, ob ein Forscher Beobachter oder Partei ist. Im Fall der Studie All Eyes on Gaza war diese Grenze früh verwischt. Jannis Grimm, einer der Co-Autor:innen, trat bereits vor Beginn der Erhebung als Deuter der antiisraelischen Proteste auf. Am 11. Juli 2025 erklärte er im Tagesspiegel, „das Auftreten der Polizei ist alles andere als deeskalativ“, eine Einschätzung, die für die spätere Studie Relevanz gewann. Am 26. September, einen Tag vor Beginn der Befragungen, legte er im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) nach: „Natürlich gibt es Gruppen, die Sympathien mit Hamas und Hisbollah zeigen – die sind aber bei weitem nicht der tragende Kern.“

Die Nähe zum Untersuchungsgegenstand ist nicht nur intellektuell, sondern auch personell. In der Danksagung werden Feldforscher genannt, die zuvor selbst Teil des politischen Milieus waren, das sie untersuchen sollen. Damon Taleghani und Vedika Singhania unterzeichneten offene Briefe auf The Left Berlin, in denen die deutsche Nahostpolitik als „Komplizenschaft mit Israels Kolonialverbrechen“ bezeichnet und der deutschen Presse eine „Diffamierung pro-palästinensischer Stimmen“ vorgeworfen wurde. Solche Erklärungen sind politische Akte, keine wissenschaftlichen Positionen. Dass Unterzeichner dieser Texte später im Namen der Wissenschaft als Feldforscher dieselben Demonstrationen untersuchten, begründet einen Interessenkonflikt, den der DFG-Kodex ausdrücklich benennt: Forschende legen alle Tatsachen offen, die geeignet sind, die Besorgnis einer Befangenheit zu begründen. Doch die Studie schweigt dazu. Sie verschweigt auch, wie diese Nähe methodisch ausgeglichen werden sollte.

Die Plattform The Left Berlin wiederum hat sich selbst als solidarisch mit Gruppierungen erklärt, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als „gesichert extremistische Bestrebungen“ bewertet werden, darunter BDS Berlin, BDS Bonn und die Organisation „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V.“ (Bundesverfassungsschutzbericht 2024, vgl. The Left Berlin). Dass Feldforscher:innen mit einer derart klaren politischen Parteinahme bei der Datenerhebung tätig waren, begründet einen erheblichen Interessenkonflikt. Wer den Gegenstand seiner Sympathie befragt, findet Bestätigung, keine Erkenntnis.

Diese Form der Wissenschaft ist vielleicht keine Lüge, aber auch nicht mehr als ein Selbstgespräch. Sie will nicht entdecken, sondern bestätigen, dass sie auf der richtigen Seite steht.

Bewertung der Quellenbasis und Literatur

Die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit einer Studie entscheidet sich nicht nur an den Daten, sondern auch an der Qualität ihrer Quellen. Das Literaturverzeichnis des ipb-Working Paper „All Eyes on Gaza / Zusammen für Gaza“ umfasst 66 Einträge. Auf den ersten Blick vielfältig, bei genauerer Betrachtung jedoch auffällig unausgewogen.

Ein Teil der Referenzen stammt aus der anerkannten Bewegungs- und Protestforschung, etwa Della Porta, Giugni oder McCammon. Diese Arbeiten gelten methodisch als solide und bilden ein verlässliches theoretisches Fundament. Doch daneben finden sich zahlreiche Quellen, die weder wissenschaftlich geprüft noch politisch neutral sind: Berichte von NGOs, die in der Fachwelt wegen methodischer und juristischer Verzerrungen umstritten sind, aktivistische Texte von The Left Berlin, der Polit-Sekte „Palästina Spricht“ oder parteinahen Verlagen wie Manifest sowie journalistische Artikel, die als Belege wissenschaftlicher Aussagen verwendet werden.

Diese Mischung verwischt die Grenze zwischen Forschung und Aktivismus. Politische Reports und NGOs, etwa Albaneses Bericht „Anatomy of a Genocide“ (UNHRC 2024) oder Amnesty Internationals Broschüre „You Feel Like You Are Subhuman“, werden in der Studie nicht als Positionierungen, sondern als sachliche Autoritäten zitiert. Das ist ebenso grundsätzlich falsch, und das nicht nur, weil weder Albanese noch Amnesty sachlich und kritisch die Kriegssituation in Gaza darstellen. Hamas und ihre Unterstützer kommen gar nicht vor, ebenso wenig wie deren Verbrechen an der Zivilbevölkerung in Gaza, wie etwa der Missbrauch ziviler Infrastruktur oder von Zivilisten als Schutzschilde. Noch deutlicher wird die Verzerrung bei explizit aktivistischen Texten, wie Fabian Goldmanns „Staats(räson)funk“ (Manifest Verlag 2025), Peter Ullrichs „Autoritärer Anti-Antisemitismus“ (Berlin Review 2025) oder Beiträge aus „Peripherie“ und „Palästina Spricht“ vertreten dezidiert parteiliche Sichtweisen im Nahostdiskurs. Solche Texte können allenfalls Gegenstand einer Diskursanalyse sein, nicht Quelle empirischer Evidenz. Dass sie gleichrangig neben Fachliteratur zitiert werden, deutet auf eine politische Symmetrie-Verschiebung hin: Die Grenze zwischen wissenschaftlicher und aktivistischer Autorität wird aufgehoben.

Das mit Bundesmitteln geförderte Institutionen, wie das DeZIM Pamphlete von Polit-Sekten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dieser Studie Glaubwürdigkeit verleihen sollte durch entsprechende Stellen untersucht werden.

Auffällig ist zugleich, was fehlt. Standardwerke der Antisemitismus-, Israel- und Konfliktforschung. Literatur von Karin Stögner, Samuel Salzborn, Lars Rensmann, Monika Schwarz-Friesel, Ingo Elbe,Deborah Lipstadt und Stephan Grigat sucht man vergeblich. Diese Leerstelle ist nicht zufällig, sondern symptomatisch: Kritik an israelbezogenem Antisemitismus bleibt ausgeblendet, während israelkritische oder delegitimierende Narrative überrepräsentiert sind. Das hängt auch mit der impliziten Ablehnung der IHRA Arbeitsdefinition von Antisemitismus zusammen. Die Quellenlage spiegelt damit ein geschlossenes Weltbild, eines, das Palästina als moralisches Opfer und Israel als strukturellen Täter rahmt und diese Folie auf die Untersuchung übertragen wird.

Wenn die Universität schweigt – Die stille Normalisierung des Antisemitismus

Symmetrismus als Haltung entsteht aus Unmündigkeit zur Verantwortung. Seit dem 7. Oktober 2023 wurden Universitäten in Berlin und anderen Städten wiederholt gewaltvoll besetzt, Hörsäle mit Parolen beschmiert, Gebäude verwüstet. An der Freien Universität Berlin stürmten Besetzer im Oktober 2024 das Präsidium. Wände wurden mit Hamas-Symbolen und antisemitischen Parolen überzogen, Mitarbeitende angegriffen. An der Humboldt-Universität entstand im April 2025 ein Sachschaden von rund 100.000 Euro, ein Hörsaal blieb monatelang unbenutzbar. Und doch überwogen in der öffentlichen Reaktion nicht Integrität, Empörung, klare Positionierungen gegen die antisemitische Gewalt, sondern Verständnis und Vorsicht.

In einer Situation an der Freien Universität Berlin (Mai 2024) als Volksverhetzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung dokumentiert und jüdische Studierende über Bedrohungen und antisemitische Parolen berichteten, unterzeichneten etwa 100 Dozenten von mehreren Berliner Hochschulen ein „Statement von Lehrenden an Berliner Universitäten“, in dem es heißt: „Unabhängig davon, ob wir mit den konkreten Forderungen des Protestcamps einverstanden sind, stellen wir uns vor unsere Studierenden und verteidigen ihr Recht auf friedlichen Protest, das auch die Besetzung von Uni-Gelände einschließt.“

Wenn Instituts- und Uni-Leitungen in dieser Lage hauptsächlich die Räumung kritisieren, ohne den Schutz der betroffenen Jüdinnen und Juden in den Vordergrund zu stellen, entsteht unabhängig von Intention der Eindruck einer Relativierung der Gewalt. Das ist problematisch, weil Worte als Signal wirken können, dass antisemitische oder einschüchternde Aktionen unter dem Etikett „Protest“ tolerierbar seien.

Erst kürzlich beschwerte sich die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch, gemeinsam mit Mohammad Sarhangi, einem Mitarbeiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in einer E-Mail an den AStA der TU. Sie drückten ihre „tiefe Sorge über eine geplante Veranstaltung zur Vorstellung der Broschüre Speak Now: Stimmen gegen den Islamismus“ des Vereins Pek Koach – Jewish-Kurdisch Women’s Alliance e.V. aus, in der vom Islamismus Betroffene ihre Perspektive aufzeigen. Die Präsidentin sah darin mit ihrem ZfA-Mitarbeiter eine Gefahr, „dass antimuslimische Ressentiments propagiert werden“ und warben dafür, „die Veranstaltung, wenn sie denn wirklich stattfindet, eng zu monitoren und bei islamfeindlichen Äußerungen einzuschreiten.“

Welche Rolle Antisemitismus bei der Anerkennung von Diskriminierungen an Berliner Unis spiele, zeigte sich kürzlich auch bei der Berufung einer Diversity-Beauftragten an der FU Berlin. Das Wort „Antisemitismus“ fand sich im Konzept der Stabsstelle Diversity und Antidiskriminierung gar nicht wieder, wie Chaverim FU, eine Hochschulgruppe für jüdische und nicht jüdische Studierende in einer Stellungnahme kritisierte. Es ist diese Art administrativer Umsicht, die in Wahrheit zur stillen Akzeptanz antisemitischer Haltungen führt. Der vermeintliche Schutz vor Diskriminierung wird gegen den Schutz jüdischen Lebens ausgespielt, als handle es sich um zwei Seiten derselben Medaille oder ein Nullsummenspiel. Insgesamt ist es eine Ausnahme, wenn Migrations-Expert:innen überhaupt Jüdinnen und Juden und ihre Lebenslagen im Kontext von Debatten über Migration oder Diskriminierung berücksichtigen.

Auch andere Hochschulleitungen versagten im Moment, wo Integrität gefordert war. Die Leitung der Alice Salomon Hochschule (ASH) sprach nach der Besetzung ihres Audimax von einem „wichtigen Zeichen studentischer Debattenkultur“.

Die HU-Professorin Naika Foroutan, zugleich Direktorin des DeZIM-Instituts, plädierte wenige Tage nach der Besetzung der HU im Tagesspiegel (15. Mai 2024), statt sich schützend vor die jüdischen Studierenden der HU zu stellen, dafür „dass nicht reflexhaft und vorauseilend etablierte Verfahrenscodizes der offenen Gesellschaft aufgeopfert werden – die Polizei zum Räumen übergeht, noch bevor alle anderen regulierenden Maßnahmen ausgereizt wurden, Dialogbereitschaft negiert wird, noch bevor ein Dialogversuch unternommen wurde und Antisemitismus deklariert wird, sobald Begriffe wie Siedlerkolonialismus oder Apartheid fallen. Auch wenn man diese kritisch sieht, stellen sie analytische Kategorien dar, um die genau an Universitäten gestritten und gerungen werden muss.“ Wenn Hochschullehrende oder Institutsleitungen Gewalt und antisemitische Codes nicht klar benennen, sondern mit Empathie deren Urheber:innen ummanteln, untergräbt das die Glaubwürdigkeit staatlich geförderter Wissenschaft und die Integrität als solche. Diese Haltung ist nicht harmlos, denn Foroutan leitet eine vom Bund finanzierte Einrichtung, die den Anspruch erhebt, gesellschaftliche Konflikte wissenschaftlich zu analysieren. Wer in einer solchen Position Begriffe relativiert, die laut IHRA-Arbeitsdefinition als antisemitisch gelten, verschiebt die Maßstäbe.

Diese Entwicklung ist nicht nur ein Kommunikationsproblem einzelner Forschender, sondern ein strukturelles Phänomen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich in Teilen des akademischen und kulturellen Feldes eine politisch aufgeladene, institutionell aber bislang abgesicherte Diskurskultur herausgebildet, die sich als „kritisch“ und „nonkonform“ versteht, tatsächlich aber oft Distanz zu den Grundnormen des liberal-demokratischen Rechtsstaats zeigt.

Ihre Kritik an Macht, Staat und dem „Westen“ wird dort blind, wo es um Israel und die Juden geht: das klassische Einfallstor des modernen Antisemitismus. Wo wissenschaftliche oder intellektuelle Milieus beginnen, die eigene Relevanz über symbolische Opposition zu „Herrschenden“ zu definieren, rutscht der Maßstab von Rationalität und Aufklärung in Richtung Selbstvergewisserung. Das ist nichts anderes als eine intellektuelle Verwahrlosung, in der antisemitische Stereotype Resonanzräume finden, getarnt als moralische oder postkoloniale Kritik.

Die Paradoxie unserer Gegenwart besteht darin, dass der Antisemitismus sich nicht im Dunkeln, sondern im Licht dieser Institutionen ausbreitet. Er kleidet sich in den postmodernen Gestus der Kritik, spricht von Kolonialismus, von Dekolonisierung, von Empathie und entlastet dabei jene, die Juden auf offener Straße bedrohen. Spricht aber auch jene von jeglicher Verantwortung für politisches Handeln frei und Agency, die sie vertreten wollen und kulturrelativistisch verklären. Dieser Antisemitismus tarnt sich als Humanismus. Die Universitäten reagieren darauf nicht mit Abwehr, sondern mit Nachsicht. Antisemitismus normalisiert sich selten durch offene Zustimmung. Er normalisiert sich durch Ambivalenz, durch das Nicht-Benennen, durch die höfliche Relativierung. In diesem Klima verwandelt sich die Freiheit der Wissenschaft in einen Schutzraum für Feigheit und Hass.

Schlussfolgerungen

Die „Gaza-Studie“ steht exemplarisch für ein Elend, das über die Wissenschaft hinausreicht. Sie zeigt, wie schnell sich Forschung in politische Rhetorik verwandelt, wenn das Bedürfnis nach Resonanz die Pflicht zur Redlichkeit und Integrität verdrängt. Der DFG-Kodex verlangt keine Sprachlosigkeit, sondern Maß: Eine Universität darf Forschung popularisieren, nicht politisieren. Doch hier wurde genau diese Grenze überschritten. Aus einer nicht-repräsentativen Befragung wurden „repräsentative Daten“, aus Wahrnehmungen „empirische Gegenbilder“. So wird Wissenschaft nicht zur Aufklärung, sondern zur Bestätigung einer politischen Erzählung. Die DFG-Leitlinien sind dabei kein Strafrecht, sondern ein Ethos: Sie erinnern daran, dass Wissen ohne Wahrhaftigkeit wertlos ist. Die an der Studie beteiligten Institute, allen voran auch das DeZIM und sein Umfeld, haben diese Erinnerung verdrängt.

Der Schaden liegt weniger in den Daten als in der Deutung. Wo Forschung zur Botschaft wird, verliert sie ihre Autorität nicht, weil sie Position bezieht, sondern weil sie vorgibt, es nicht zu tun. Die „Gaza-Studie“ ist ein Beispiel dafür, wie sich Aktivismus, selektive Kommunikation und moralische Selbstvergewisserung zu einem akademischen Narrativ verketten, das politische Ambivalenz als Objektivität tarnt.

Die verwendeten Quellen, darunter Texte aus dem Umfeld von Organisationen, die vom Verfassungsschutz als islamistisch beeinflusster Antiisrael-Aktivismus eingestuft werden, bleiben unkommentiert. So verliert Forschung den Abstand zu jenen, deren Rhetorik sie untersuchen sollte. Wenn antisemitische Narrative als Perspektiven erscheinen, Israelhass als Dekolonialismus etikettiert und Gewalt als Widerstand umgedeutet wird, wird der Diskurs selbst vergiftet. Antisemitismus wird wieder sagbar, nicht aus Hass, sondern aus moralischer Selbstgerechtigkeit.

Das ipb-Working Paper „All Eyes on Gaza“ markiert hier einen Wendepunkt. Unter dem Deckmantel empirischer Neutralität verschiebt es die semantische Balance: Antisemitismus erscheint nicht als Gewaltphänomen, sondern als „Zuschreibung“. Das reale Leid wird durch das moralische Selbstbild seiner Beobachter ersetzt. Was bleibt, ist Diskurskosmetik, eine akademische Zivilisierung des Hasses. So wird aus Forschung Legitimation. Aus Analyse wird Entlastung. Aus Aufklärung wird Beschönigung. Das ist die eigentliche Gefahr: Ein Antisemitismus, der sich als Differenzbewusstsein tarnt, der den jüdischen Staat zur Projektionsfläche moralischer Reinwaschung macht, der das „Nie wieder“ in ein „Aber auch“ verwandelt.

Über den Autor

Der polnisch-deutsche Jurist Kamil Majchrzak gründete wenige Tage nach dem 7. Oktober 2023 -und dem Brandanschlag auf die Kahal-Adass-Jisroel-Gemeinde in Berlin- die Initiative Mahnwachen gegen Antisemitismus. Er setzt sich seitdem mit anderen freiwillig Engagierten für den Schutz jüdischen Lebens und die Freilassung der aus Israel von der Hamas und anderen islamistischen Terror-Gruppen entführten Menschen ein. Dabei fordert er die Übernahme von Verantwortung durch Migrant:innen im Kampf gegen Antisemitismus ein. Majchrzak ist Nachkomme polnischer Überlebender von Auschwitz und wurde in den sog. Baseballschlägerjahren zwei Mal brutal von, mit einer Pistole, bewaffneten Neonazis in Frankfurt (Oder) überfallen. Er überlebte mit einer Behinderung. Für sein Engagement im Bundestag für die Auszahlung von Ghetto-Renten an osteuropäische Juden und Roma wurde er 2015 mit der Mordechaj-Anielewicz Ehren-Medaille „Aufstand im Warschauer Ghetto“ und 2019 mit dem Hans-Frankenthal-Preis der Stiftung Auschwitz-Komitee ausgezeichnet.