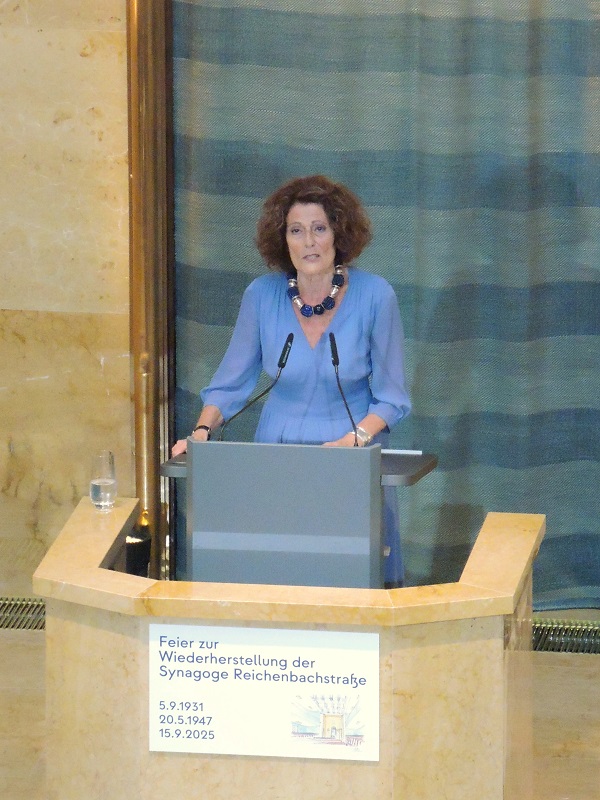

„Endlich eine positive Nachricht über Jüdisches. Es ist vollbracht. Die Reichenbachschul ist auferstanden. Sie hat Überlebenswillen bewiesen.“ Mit diesen Worten und begleitet von herzlichem Beifall eröffnete die Literaturwissenschaftlerin, Publizistin und Autorin, Dr. Rachel Salamander, die Feier zur Wiederherstellung der Synagoge Reichenbachstraße.

Von Franziska Werners

Rund 450 Gäste waren an diesem frühen Abend des 15. September 2025 gekommen: Neben Bundeskanzler Friedrich Merz, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, der Präsidentin der IKG, Charlotte Knobloch, waren zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Religion, Wissenschaft und Medien der Einladung von Rachel Salamander gefolgt, vor allem viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die in den vergangenen rund 14 Jahren für diesen Moment gearbeitet hatten.

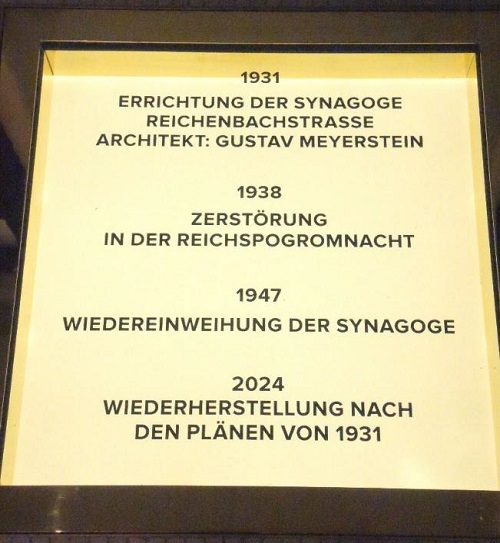

1931 in nur wenigen Monaten und unter widrigen Umständen nach den Plänen des erst 32jährigen Bauhaus-Architekten Gustav Meyerstein für die überwiegend aus Osteuropa stammende Beterschaft errichtet, war sie einer der modernsten Sakralbauten ihrer Zeit. Viele erhaltene Dokumente belegen, dass die Innenarchitektur, das Farbkonzept und das Licht als besondere Merkmale dieses Raumes weit über die Münchner Gemeinde hinaus geschätzt wurden.

In der Pogromnacht im November 1938 wurde die Synagoge zwar nicht vollständig niedergebrannt, was sie vor allem ihrer Lage in einem dichten „arischen“ Wohngebiet verdankte, doch im Kern wurde sie zerstört, der Innenraum verwüstet und zweckentfremdet. Zunächst entstand in den Synagogenräumen eine jüdische „Anlernwerkstätte“ für holz- und metallverarbeitende Berufe. Mit solchen Facharbeiter-Kenntnissen rechnete man sich deutlich bessere Chancen auf ein Visum aus, vor allem für die Emigration ins außereuropäische Ausland. Auch Sprachkurse wurden angeboten, doch dies alles endete 1941, als die systematische Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung begann.

Nach dem Krieg, im Jahr 1947, war die Reichenbachschul, wie sie auf Jiddisch hieß, die erste Synagoge, die in Deutschland wieder eingeweiht wurde. Die jüdische Gemeinde Münchens bestand damals überwiegend aus sogenannten „Displaced Persons“, überlebenden Jüdinnen und Juden aus Osteuropa, die in den DP-Camps im Münchner Umland gestrandet waren, eigentlich weiterziehen und auf keinen Fall im Land der Täter bleiben wollten. Viele, darunter auch die Familie von Rachel Salamander, blieben dann doch, und so wurde die Reichenbachschul zum religiösen und sozialen Mittelpunkt der sich neu formierenden jüdischen Gemeinde Münchens. Die Not der Nachkriegsjahre ließ nur eine sehr spartanische Instandsetzung der Gebetsräume zu. Vom einstigen Glanz und der architektonischen Bedeutung der Synagoge hatte wohl niemand der damals Verantwortlichen eine Vorstellung. Dennoch diente „die Reichenbach“ wie sie auch genannt wurde, fast 60 Jahre als religiöses Zentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG).

Nach dem Umzug der Gemeinde in den Neubau der Ohel-Jakob-Synagoge am Jakobsplatz im Jahr 2006, geriet die Reichenbachschul in Vergessenheit, bis Rachel Salamander auf die allmählich verwahrlosenden Räume aufmerksam wurde. Erschrocken über diesen Anblick gründete sie 2011 gemeinsam mit dem Juristen Ron Jakubowicz und weiteren Verbündeten den Verein Synagoge Reichenbachstraße e.V. mit dem klar definierten Ziel, diese bemerkenswerte Synagoge zu retten.

„Gut, dass man nicht immer weiß, worauf man sich einlässt“ sagte Rachel Salamander in ihrer Eröffnungsansprache und viele der Anwesenden reagierten mit einem hörbaren Stoßseufzer und wissendem Lächeln.

Nein, leicht hatten sie und ihre Mitstreiter es in den letzten Jahren wahrlich nicht. So bestand ausgerechnet das Amt für Denkmalmalschutz kurioserweise darauf, die Räume der Reichenbach-Synagoge nach dem provisorischen Stand von 1947 wieder herzustellen. Es kostete viel Zeit und Überzeugungsarbeit, den zuständigen Stellen zu vermitteln, dass nicht die notdürftig wieder hergestellte Nachkriegsversion der Synagoge schützenswert sei, sondern die weit bedeutenderen Räume nach den Entwürfen Gustav Meyersteins, zu denen man bereits viele Aufzeichnungen, Pläne und Dokumente recherchiert hatte, mit denen sich die Innenarchitektur, das Farbkonzept und die Lichtführung der Räume aus dem Jahr 1931 originalgetreu rekonstruieren ließen.

Die wieder hergestellte Synagoge an der Reichenbachstraße

Auch die farbigen Glasfenster mit ihren Ornamenten wurden nach den Originalvorlagen wieder hergestellt, ebenso die Glasdecke, die Marmorverkleidung in der Ost-Nische um den Thoraschrein, und darüber das Ner Tamid, das ewige Licht

Neben künstlerischen und technischen Diskussionen mit Denkmalschutz- und Bauämtern, galt es vor allem die Finanzierung des ambitionierten Vorhabens zu sichern, ein weiterer Kraftakt, aber wie die geladenen Vertreter aus Bundes-, Landes und Lokal-Politik glaubhaft versicherten, löste Rachel Salamander auch diese Aufgabe mit Charme und Ausdauer. Beteiligt an den Gesamtkosten von rund 14 Mio. € waren nicht nur die öffentliche Hand – Stadt, Land, Bund zu je 30% – sondern mit weiteren 10 % der Verein und private Unterstützerinnen bzw. Unterstützer.

Erst vor wenigen Monaten hatte die Reichenbach-Synagoge über den Enkel der in München geborenen Bauhaus-Künstlerin und Textildesignerin Gunta Stölzl (1897-1983) einen ihrer Stoffe als Schenkung erhalten. Dieser handgewebte Stoff fand nun seinen Platz als Parochet, das heißt Vorhang, vor dem Thoraschrein.

Der Abend zeigt: Die Mühen haben sich gelohnt. Es riecht noch angenehm nach den frisch verarbeiteten Materialien der unterschiedlichen Gewerke von Schreinerei bis Malerei, die buchstäblich bis zur letzten Minute tätig waren. Die Räume reflektieren eine helle und freundliche Atmosphäre und es fällt leicht, mitzufühlen, wenn Rachel Salamander sagt:

„Eine der wahrhaft schönsten Synagogen der Moderne ist gerettet. Mir ist die Ehre meines Lebens zuteilgeworden, ein Gotteshaus am Leben zu erhalten.“

Es ist dies nicht der einzige emotionale Moment an diesem Abend. Nachdem Friedrich Merz in seiner Ansprache das Menschheits-Verbrechen der Shoah als eine Tat benannt hat, „die so monströs ist, die so radikal böse ist, dass sie, um mit der großen deutsch-jüdischen Denkerin, Hannah Arendt zu sprechen, einfach nicht hätte passieren dürfen, unter uns Menschen“, bricht seine Rede kurz ab. In diesem Moment ringt Merz hör- und sichtbar um Fassung, spricht nur mühsam weiter und zitiert Rachel Salamander, die in einem der Displaced-Persons-Camps aufgewachsen war, und als Kind immer wieder die Frage gestellt hätte, ob denn den Juden niemand geholfen habe.

„Auch heute noch“, so Merz schließlich weiter, „müssen wir das Entsetzen darüber zulassen, dass die allermeisten eben nicht geholfen haben, denn nur so können wir beginnen zu verstehen, was es heißt, dass sich unmittelbar nach dem Krieg Jüdinnen und Juden, Überlebende, Kinder der Überlebenden trotz allem entschieden haben, in Deutschland, in München, in anderen deutschen Städten und Gemeinden zu bleiben, dorthin zurückzukehren, sich gar dort wieder zu beheimaten in dem Land, von dem die Shoah ausgegangen war.“

Ja, es gab dieses „trotz allem“ mit dem die ehemals Verfolgten im Land ihrer ehemaligen Verfolger wieder Fuß zu fassen versuchten. Und leider gab und gibt es „trotz allem“ auch immer noch den Antisemitismus.

Friedrich Merz und Dieter Reiter erinnerten an den Brandanschlag des Jahres 1970 auf das jüdische Altersheim, das sich damals im Vorderhaus der Reichenbach-Synagoge befunden hatte. Sieben Bewohnerinnen und Bewohner starben, zwei von ihnen waren Überlebende der NS-Konzentrationslager. Erst seit kurzem, so Dieter Reiter, gebe es neue Ermittlungen der Münchner Generalstaatsanwaltschaft zu diesem immer noch unaufgeklärten Verbrechen.

Seit dem 7. Oktober 2023 ist die Zahl der antisemitischen Verfälle erneut und deutlich gestiegen. Jüdische Einrichtungen – Synagogen, Schulen, Kindergärten – werden von Polizei und Sicherheitskräften rund um die Uhr geschützt. Jüdinnen und Juden überlegen sehr genau, ob sie sich mit Kippa oder einer Halskette mit Davidstern-Anhänger in die Öffentlichkeit wagen, politische Diskussionen und Demonstrationen werden immer unversöhnlicher und teilweise offen aggressiv.

Die jüngste Ausladung der Münchner Philharmoniker von einem Konzertfestival in Belgien, nur weil sich der israelische Dirigent nach Einschätzung des Veranstalters nicht ausreichend von der Politik der israelischen Regierung distanziert hatte, sind ein weiterer trauriger Tiefpunkt dieser Entwicklung.

Trotzdem gibt es diese Menschen, die nicht aufgeben, so wie Rachel Salamander mit ihrem Verein und allen die sie in den vergangenen Jahren unterstützt haben: „Thomas Mann sagte in anderem Zusammenhang, ‚dass beinahe alles Große, was dastehe, als ein Trotzdem dastehe‘, es ist ‚trotz tausend Hemmnissen‘ zustande gekommen. Ganz so wie bei uns.“

So Rachel Salamander, und weil diese Räume natürlich auch mit Leben gefüllt sein sollen, hat sie längst schon Pläne, wie es mit der Synagoge nun weitergeht. Gottesdienste solle es dort wieder geben, religiöse Feiern wie Hochzeiten, Bar oder Bat Mitzwa und gleichermaßen Zugang für die orthodoxe wie auch für die liberale jüdische Gemeinde München Beth Shalom. Auch für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte, Vorträge und Bildungsangebote sei die Reichenbach-Synagoge offen.

Ein Steinway-Flügel stand bei der Eröffnung schon im Raum und der Pianist Igor Levit bildete mit seiner sensibel interpretierten Auswahl von Felix Mendelssohn-Bartholdys „Liedern ohne Worte“ sowie dem Impromptu in Ges-Dur von Franz Schubert einen stimmungsvollen Rahmen für diesen eindrucksvollen und bewegenden Abend.

–> Die Live-Übertragung der Feier durch den Bayerischen Rundfunk findet sich auch auf YouTube.