Eine Ausstellung über das Leben und Wirken des Architekten Ossip Klarwein

Von Alexandra Klei

Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa, Technische Universität Braunschweig

Zuerst veröffentlicht bei: H-Soz-Kult, 06.09.2025

Die Beschäftigung mit den Biografien jüdischer Architekt:innen begann in Deutschland vor rund 45 Jahren, damit im Vergleich zu anderen Berufsfeldern vergleichsweise früh: 1980 eröffnete eine erste Ausstellung in West-Berlin, die ihrem Titel nach dem Leben und Wirken derjenigen gewidmet war, die ihre Ausbildung am Bauhaus in Dessau, an der Technischen Hochschule in Charlottenburg genossen oder der Akademie der Künste angehört hatten. In den Katalog (1) wurden allein Architekt:innen aufgenommen, die in einer Beziehung zum Britischen Mandatsgebiet Palästina standen: weil sie vor allem ab 1933 vor dem Hintergrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten, zunehmender Ausgrenzung und Verfolgung in Deutschland nach Palästina flohen, oder – nun ohne unmittelbare Verbindung zu Deutschland –, weil sie bereits im Mandatsgebiet geboren oder aus anderen europäischen Ländern dorthin emigriert waren. Die Zusammenstellung wirkt mit Blick auf den eigentlichen Titel beliebig, zugleich aber zeigen sich die Schwerpunkte der Architekturgeschichtsforschung in diesem Feld bis heute.(2) Zwar gibt es auch Forschungen zu den Lebenswegen vertriebener Architekt:innen beispielsweise in Großbritannien, in Südamerika oder in den USA (3); den Schwerpunkt aber bilden sie nicht. Im Mittelpunkt stehen vielmehr diejenigen, die ihre Karrieren im Mandatsgebiet und ab 1948 in Israel fortsetzten. Dies ist nicht nur quantitativ zu begründen, sondern liegt vermutlich auch daran, dass sich mit ihnen nicht nur Geschichten von nationalsozialistischer Verfolgung, Ausgrenzung und Vertreibung und ihre negativen Folgen erzählen lassen: Hervorgehoben werden die Beiträge, die diese Architekt:innen für die Entwicklungen im Britischen Mandatsgebiet, für die Etablierung der „White City“ in Tel Aviv und für den Aufbau Israels leisten konnten. Die erzwungenen Ausreisen lassen sich in den Darstellungen am Ende also positiv wenden.

Dass das Interesse nicht nachlässt, zeigt sich zuletzt in Frankfurt am Main (4) und in Berlin, wo im Frühjahr eine Vortragsreihe die Biografien von vier jüdischen Architekten darstellte, die vor 1933 in der Stadt bauten.(5) Nun eröffnete hier im Juni 2025 die Ausstellung über das Leben und Wirken von Ossip Klarwein. Sie reiht sich demnach in eine allgemeine Entwicklung ein und setzt dabei einige neue Maßstäbe.

Der 1893 in Warschau geborene Ossip (auch Joseph oder Josef) Klarwein zog mit seiner jüdischen Familie 1905 zunächst nach Offenbach, ein Jahr später nach Mainz, studierte zwischen 1917 und 1919 Architektur an der Technischen Hochschule München, besuchte 1921 das Meisteratelier für Architektur von Hans Poelzig an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin und arbeitete zwischen 1926 und 1933 im Büro von Fritz Höger in Hamburg, wo er bald als Chefarchitekt tätig war. Klarwein war 1924 aus der Jüdischen Gemeinde ausgetreten; dies schützte ihn aber nicht vor Ausgrenzung. Daher emigrierten er, seine erste – protestantische – Frau Elsa, sein Sohn Matthias sowie sein 82-jähriger Vater Menachem in das Britische Mandatsgebiet, wo Ossip Klarwein trotz sprachlicher Schwierigkeiten zunächst schnell als Architekt arbeiten und erste prestigeträchtige Projekte verfolgen konnte. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verschlechterte sich die Auftragslage allerdings drastisch. Ab 1940 entwarf er zunächst für die Bauabteilung der Britischen Mandatsbehörde gemeinsam mit elf weiteren Architekten Polizeistationen, 1945 wechselte er in das Stadtplanungsamt von Jerusalem, wurde im November 1948 dort Chefarchitekt und führte rund 20 Jahre ein eigenes Büro. Klarweins Entwürfe prägten die Entwicklung der Küstenstadt Nahariya, den Campus der Hebräischen Universität Givat Ram und das Regierungsviertel in Jerusalem, das Stadtbild von Haifa und den Alltag von Israels Bewohner:innen. Mehr als 60 Projekte – Entwürfe, Wettbewerbsbeiträge und Realisierungen – sind für die Zeit zwischen 1934 und 1972 mit Plänen, Fotografien und Beschreibungen im Katalog dokumentiert. Sie zeigen ein enormes Spektrum an Bauaufgaben, denen sich Klarwein und seine Mitarbeiter:innen widmeten, wenngleich sie die Projekte nicht in jedem Fall umsetzen konnten: Einzelbauten ebenso wie Masterplanungen, Wettbewerbsbeiträge, Grabmale, Wohnhäuser, Universitäts-, Büro-, Geschäfts- und Verkehrsbauten, Hotels. Neben Jerusalem blieb Haifa ein Schwerpunkt von Klarweins Schaffen. Die zwischen 1952 und 1971 in mehreren Etappen errichteten, 70 Meter hohen und rund 200 Meter langen Dagon-Silos, deren Fassaden und expressive Bekrönung er verantwortete, sind allen Besucher:innen und Bewohner:innen der Stadt ein Begriff. 1970 starb Ossip Klarwein in Jerusalem.

In dem eingangs genannten Katalog von 1980 ist er aufgeführt, allerdings ohne seinen Vornamen und mit nur wenigen, ungenauen Angaben zu seinem Schaffen. Dieses wurde in anderen Publikationen der folgenden Jahrzehnten zwar immer wieder behandelt (6), aber erst jetzt, mit der Ausstellung des Aktiven Museums Faschismus und Widerstand in Berlin e.V., die von der Journalistin und Publizistin Jacqueline Hénard konzeptionell entwickelt und sorgfältig kuratiert wurde, liegt ein fundierter Überblick vor. Gezeigt wird die Ausstellung in der Kirche Am Hohenzollernplatz im Berliner Ortsteil Wilmersdorf. Das markante Gebäude, eines der bedeutendsten und beeindruckendsten Beispiele expressionistischer Architektur in Berlin (7), war von Klarwein maßgeblich geplant und zwischen 1928 und 1933 realisiert worden.

Die Zeichnungen hatte allerdings – wie damals gängig – überwiegend Fritz Höger unterschrieben. Höger (1877–1949) trat bereits im Herbst 1932 in die NSDAP ein, und es finden sich noch bis in die Zeit nach 1945 Belege seiner antisemitischen Einstellungen. Wie bei vielen nicht-jüdischen Architekten jener Jahre spielt auch in den Darstellungen über ihn die Frage, in welchem Maße sein Handeln opportunistisch oder Überzeugung war, eine große Rolle. Dabei kommt dem Verhältnis zu Klarwein eine besondere Bedeutung zu, offenbar auch, weil freundschaftliche Beziehungen zu einzelnen Juden oder Jüdinnen immer noch als Indikator dafür dienen, ob jemand Antisemit:in ist oder nicht. Unter anderem bei Thomas Großbölting heißt es, Höger habe Klarwein 1933 entlassen, allerdings sei dies im Einvernehmen geschehen.(8) Die Ausstellung bietet eine andere Lesart an: Das Büro habe „angesichts der verzweifelten wirtschaftlichen Lage“ Klarwein nicht weiter beschäftigen können (so auch Jacqueline Hénard im Begleitband, S. 13), und dieser habe zum 1. Januar 1933 selbst gekündigt; bis November sei er „heimlich weiterbeschäftigt“ worden. In einer Erklärung von 1954 für sein Wiedergutmachungsverfahren schrieb Klarwein später, „infolge der NS-Gesetzgebung und Maßnahmen […] der Reichskulturkammer […] wurde meine weitere Tätigkeit bei Prof. Hoeger unmöglich“ (zit. ebd.). Vor dem Hintergrund, dass die NS-Gesetzgebung erst nach dem 30. Januar 1933 einsetzte, hätten sowohl die frühe Kündigung als auch die retrospektive Darstellung näher eingeordnet werden sollen.

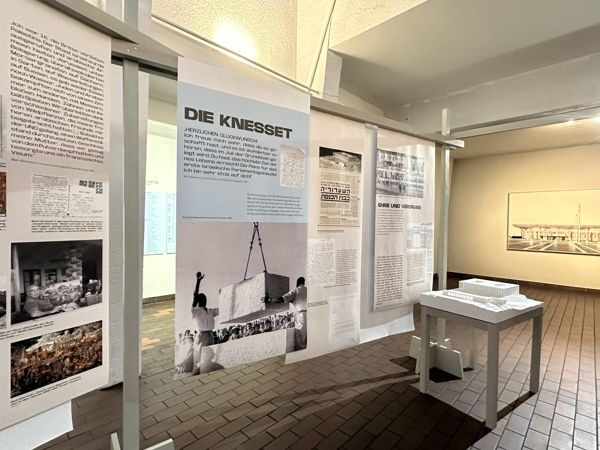

Ins Zentrum rückt die Ausstellung die Kirche Am Hohenzollernplatz, die zeitgenössisch wegen ihrer Ähnlichkeit zum 1927 eröffneten Heizkraftwerk Klingenberg in Berlin-Rummelsburg als „Kraftwerk Gottes“ bezeichnet wurde, und den Entwurf Klarweins für die Knesset in Jerusalem, mit dem er 1957 den national ausgelobten Wettbewerb gewonnen hatte. Beide Bauten werden in ihrer Geschichte umfangreicher als andere Vorhaben gezeigt, in ihrer konkreten Entstehung und den Veränderungen während der Planung erläutert, mit Verweisen auf architektonische Typologien eingeordnet und in ihrer Rezeption kritisch befragt.

Während Klarweins verschollener Wettbewerbsentwurf der Knesset auch als Modell – das einzige in der gesamten Ausstellung – gezeigt wird, ist die Kirche Am Hohenzollernplatz selbst ein Hauptobjekt. Dabei hätte leicht die Gefahr bestanden, dass der beeindruckende Innenraum die Präsentation überlagert und von ihr ablenkt. Dies aber haben die Kuratorin und die Gestalter (Rainer Lendler, Matthias Wittig) geschickt umgangen, indem sie die Ausstellung und den Raum in einigen Punkten verbinden und in anderen wiederum strikt trennen. Das Gebäude kann so – je nach Standpunkt der Betrachterin – eigenständig ebenso wahrgenommen werden wie als Hintergrund der Präsentation, damit des Wirkens und der Geschichte von Klarwein.

Zunächst werden die Besucher:innen nach dem Eintreten von frei im Raum stehenden Rahmen mit großen plakatähnlichen Blättern empfangen, die zu Klarweins Privatleben Auskunft geben, seinen Sohn Mati (1932–2002), einen Maler, vorstellen, biografische Stationen und Schwerpunkte des architektonischen Schaffens skizzieren, aber auch einige Hinweise auf Klarweins Beziehung zu Deutschland nach 1945 geben. Einzelne Projekte werden dagegen – teilweise in Bauaufgaben zusammengefasst – an den Wänden entlang der Sitzreihen präsentiert.

Die Seitenschiffe der Kirche funktionieren für die Ausstellung als eigenständige Zwischenräume und helfen dabei, dass die Betrachterin sich auf die Vorstellungen von Klarweins Projekten konzentriert und der Blick weniger verleitet ist, immer wieder durch den Kirchenraum zu wandern. Dessen Sitzreihen sind, ebenso wie der Altarbereich, frei von Ausstellungstafeln und -objekten.

Der Katalog, reich bebildert, dokumentiert das umfangreiche Werkverzeichnis auf rund 50 Seiten ausführlich (kommentiert von Johannes Cramer). Der Band bietet zudem Aufsätze zum „Leben und Schicksal“ des Architekten (Jacqueline Hénard), präsentiert die Kirche Am Hohenzollernplatz (Johannes Cramer), die ersten Aufträge Klarweins in Haifa (Dafna Berger Shperling), Projekte für Grabsteine, Friedhöfe und Gedenkstätten als Orte gebauter Erinnerung (Doron Bar), die Planungen für Nahariya (Sigal Davidi), die Dagon-Silos (Dafna Berger Shperling), die Hebräische Universität Givat Ram (Diana Dolev), die Entwürfe zur Stadtentwicklung von Jerusalem (Noah Hysler Rubin) sowie die Knesset als Architektur zwischen Tradition und Moderne (Talia Margalit). Das Buch ist nur einer der vertiefenden Zugänge, die im Rahmen der Ausstellung geschaffen wurden. In ihr wird die Vorstellung einzelner Projekte durch zehn großformatige Schwarz-Weiß-Aufnahmen erweitert, die der israelische Architekturfotograf und Visual Artist Eli Singalovski 2024/25 von einzelnen Bauten angefertigt hat. Sie verknüpfen diese, damit das Werk Klarweins mit der Gegenwart.

Daneben bilden fünf kurze Dokumentarfilme Auseinandersetzungen von Studierenden der Tel Aviver Universität ab: (1) mit Klarweins Planungen für Nahariya in den 1940er- und 1960er-Jahren, (2) mit Beit HaKranot, einem 1937 eingeweihten Geschäfts- und Bürogebäude in Haifas Stadtviertel Hadar HaCarmel, (3) mit den bereits genannten Dagon-Silos, (4) mit dem Nationalfriedhof auf dem Mount Herzl in Jerusalem (ein Ort, für dessen Gestaltung Klarwein einen Wettbewerb gewann, ohne den Entwurf umsetzen zu können) und – natürlich – (5) mit den Planungen für die Knesset.(9) Darüber hinaus ergänzen ein Film zur baulichen Entwicklung der Kirche Am Hohenzollernplatz und ihrer Umgebung sowie eine Installation mit einigen Informationen zu ihrer Architektur und Geschichte auf dem Vorplatz die Ausstellung und den Ort selbst.

Zudem entstanden zwei Erinnerungsorte mit biografischen Bezügen: Am Haus Joachim-Friedrich-Straße 47 in Berlin-Halensee, in dem Ossip Klarwein seit 1924 gelebt hatte, wurde am Tag der Ausstellungseröffnung eine Tafel des Aktiven Museums mit einigen Angaben zu seiner Person eingeweiht, und für seine jüngere Schwester Bronislawa (geb. 1898) wurde vor ihrem Wohnhaus in der Motzstraße 15 in Berlin-Schöneberg am selben Tag ein Stolperstein verlegt. Von hier wurde sie zunächst nach Theresienstadt, 1944 dann nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Jacqueline Hénard und ihren Mitstreiter:innen gelang es bei der Arbeit an diesem Projekt, umfangreiche Aktenbestände zu erschließen. Es bietet damit nun auch die besten Voraussetzungen, weitere Forschungen zu initiieren. Ossip Klarwein gehört mit dieser Ausstellung schon jetzt endlich zu denjenigen emigrierten Architekten, deren Biografien und vielschichtiges Wirken in Deutschland bekannter gemacht werden. Dass hier jemand gewürdigt wird, dem für den Aufbau Israels eine so große Bedeutung zukommt, und dass diese Arbeit in enger Kooperation mit israelischen Partner:innen geleistet wurde, ist nach dem Massaker der Terroristen der Hamas und anderer Organisationen vom 7. Oktober 2023, mit einem anschließend weltweit immer aggressiver auftretenden Antisemitismus und mit Akteur:innen, die auch für die Wissenschaft in Deutschland immer lauter Boykotte fordern, keine Selbstverständlichkeit mehr. Es ist sehr zu wünschen, dass die Ausstellung auch in dieser Hinsicht Vorbild wird. Im Anschluss an Berlin wird sie vom 16. November 2025 bis zum 8. Februar 2026 im Ernst-Barlach-Haus in Hamburg zu sehen sein, dort zugleich als ein Beitrag zu den Jüdischen Kulturtagen. Geplant ist, sie anschließend auch in Israel selbst zu zeigen.

Die Ausstellung ist bis zum 16. Oktober 2025 in der Kirche Am Hohenzollernplatz, Berlin zu sehen. Weitere Informationen: https://klarwein.org/

Anmerkungen:

(1) Fritz Monke (Hrsg.), Schüler des Bauhauses, der Technischen Hochschule, der Akademie der Künste und ihre Einflüsse auf die Architektur und Stadtplanung in Israel. Ausstellungskatalog, Berlin (West): Technische Hochschule / Akademie der Künste 1980.

(2) Die Zahl der Projekte, Veröffentlichungen und Ausstellungen ist groß – ihr ist hier nicht gerecht zu werden. Für Überblicksdokumentationen exemplarisch Myra Warhaftig, Deutsche jüdische Architekten vor und nach 1933. Das Lexikon. 500 Biographien, Berlin 2005, oder das zwischen 2016 und 2023 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt: Jüdische Wege in die Architektur. Deutsch-jüdische Architekten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Projektleitung Andreas Brämer, Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg), https://www.igdj-hh.de/forschung/forschungsprojekte/juedische-wege-in-die-architektur-deutsch-juedische-architekten-in-der-ersten-haelfte-des-20-jahrhunderts (25.08.2025). Für einzelne Biografien siehe exemplarisch die Forschungen von Ines Sonder zu Lotte Cohn; grundlegend: Ines Sonder, Lotte Cohn. Baumeisterin des Landes Israel. Eine Biographie, Berlin 2010.

(3) Exemplarisch Andreas Schenk (in Zusammenarbeit mit Roland Behrmann), Fritz Nathan – Architekt. Sein Leben und Werk in Deutschland und im amerikanischen Exil, Basel 2015.

(4) Jüdisches Museum Frankfurt am Main, 100 Jahre Neues Frankfurt. Pop-up-Präsentation, 20.05.2025 – 10.05.2026, https://www.juedischesmuseum.de/besuch/detail/100-jahre-neues-frankfurt/ (25.08.2025), und Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Hessen, Spurensuche – Der Architekt Fritz Epstein. Schaufenster des BDA Hessen, Braubachstraße 3, 60311 Frankfurt am Main, 28.01. – 30.03.2025, https://www.bda-hessen.de/events/bda-frankfurt_ausstellung-spurensuche-der-architekt-fritz-epstein/ (25.08.2025).

(5) Siehe https://www.moderne-regional.de/vergessene-juedische-architektinnen/ (25.08.2025).

(6) Beispielsweise mit Blick auf den Entwurf und Bau der Knesset bei Anna Minta, Israel bauen. Architektur, Städtebau und Denkmalpolitik nach der Staatsgründung 1948, Berlin 2004, S. 114–135.

(7) Für zahlreiche Außen- und Innenaufnahmen siehe https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kirche_am_Hohenzollernplatz_(Berlin)?uselang=de (25.08.2025). Dort steht noch, die Kirche sei „1931 bis 1933 nach Plänen von Fritz Höger erbaut“ worden.

(8) Thomas Großbölting, Fritz Höger. Eine politisch-professionelle Biografie, Münster 2022, S. 19, S. 39f., https://erich-mendelsohn-preis.com/sites/default/files/uploads/presse/Umbenennung/Fritz_Hoeger–eine_politisch-professionelle_Biographie.pdf (25.08.2025).

(9) Alle Filme können, ergänzt um kurze Einführungen, auf dem YouTube-Kanal der Ausstellung eingesehen werden: https://www.youtube.com/@ossipklarwein (25.08.2025).