Die Darstellung der modernen Judenfeindschaft in Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit *

Von Olaf Kistenmacher

Der Beitrag erschien in: Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft II. Antisemitismus in Text und Bild – zwischen Kritik, Reflexion und Ambivalenz, Herausgegeben von Hans-Joachim Hahn und Olaf Kistenmacher (Europäisch-jüdische Studien – Beiträge, Band 37), De Gruyter 2019. Lizensiert unter BY-NC-ND 4.0.

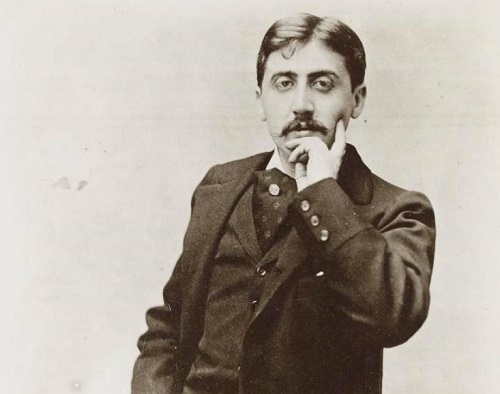

Marcel Prousts Roman Á la recherche du temps perdu, dessen erste Bände zwischen 1913 bis zu Prousts Tod 1922 erschienen (die weiteren wurden erst posthum veröffentlicht), als eine literarische Auseinandersetzung mit dem modernen Antisemitismus heranzuziehen, liegt nahe. Im ausgehenden 19. Jahrhundert bildete, wie es der Proust-Biograf George D. Painter formuliert, die Affäre um den wegen Landesverrats verurteilten Hauptmann Alfred Dreyfus „den Hauptstrom seines Interesses“.[1] Proust gehörte zu der Gruppe von Intellektuellen, die sich für Dreyfus einsetzten.[2] Die Affäre beschäftigte Proust nicht nur biografisch: Bereits für das 1899 abgebrochene Romanfragment Jean Santeuil konzipierte er ein Kapitel über die Gerichtsverfahren gegen Dreyfus, Emile Zola und verschiedene Militärs.[3]

In Á la recherche du temps perdu bleibt die Affäre zwar im Hintergrund, sie „spiegelt sich“ aber, wie Joseph Jurt schreibt, „in den Gesprächen der fiktiven Gestalten“.[4] Die Auseinandersetzung mit der Judenfeindschaft zur Zeit der Dritten Republik ist schon in der Figurenkonstellation angelegt: Charles Swann, Titelfigur des ersten Bands Du côté de chez Swann, ist ein französischer Jude; die Adelsfamilie Guermantes, nach der der dritte Band Le côté de Guermantes benannt ist, gehört bis auf die Ausnahme Robert de Saint-Loup zum Lager der Antidreyfusards und ist judenfeindlich eingestellt.

Am Ende des Romans, zu der Zeit des Ersten Weltkriegs, hat sich die herrschende Meinung grundlegend gewandelt. „Die Parteinahme für Dreyfus“, heißt es im letzten Band, Die wiedergefundene Zeit, „war jetzt in den Bestand respektabler und gewohnter Dinge eingereiht. Niemand dachte daran, sich zu fragen, was einer solchen Haltung eigentlich zugrunde lag – ebensowenig jetzt, da man sie akzeptierte, wie früher, da man sie verdammte.“[5] Der Meinungsumschwung ist demnach weniger das Ergebnis gelungener Aufklärung als vielmehr, passend zu dem Milieu, in dem der Roman spielt, eine Frage der Etikette, des guten Tons. Auf der Ebene der Figuren vereinigen sich am Schluss die Welt der Guermantes und die der Swanns, indem Gilberte Swann und Robert Saint-Loup heiraten.

Auch wenn die Guermantes nun von der Unschuld Dreyfus überzeugt sind,[6] ist die Judenfeindschaft im Adel und im Bürgertum damit nicht überwunden. Die Prinzessin von Silistria kann sich „nicht beruhigen“, dass Saint-Loup „die Tochter einer Odette und eines Juden“ heiraten würde, damit sei es „aus mit dem Faubourg Saint-Germain“.[7] Als ein Adliger die Witwe Swanns, Odette, heiratet, tut er dies mit dem Gefühl, er habe „durch seine Vermählung mit der Witwe eines Juden einen gleichen Akt der Nächstenliebe vollzogen wie ein Millionär, der eine Prostituierte von der Straße aufliest und sie aus dem Elend der Gosse zieht“. Auch die „Aufdeckung des Justizirrtums“ im Fall Dreyfus hatte zunächst einen ganz anderen Effekt als den gehabt, den sich manche Politikerinnen und Politiker davon erhofft haben mögen. Denn zunächst hatte sich dadurch ein „zumindest in der feinen Welt verbreiteter Antisemitismus“ noch gesteigert.[8]

Zur Rezeption von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Dass die Dreyfus-Affäre zu den zentralen Themen von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gehört, ist so offensichtlich, dass Ernst Robert Curtius sie 1925 in seiner Studie Marcel Proust lediglich beiläufig, wie eine Selbstverständlichkeit, erwähnt.[9] Léon Blum bezeichnete zehn Jahre später in seinen Lebenserinnerungen Proust als den prominentesten Vertreter jener „jungen Literatur“, die eine „fast vollkommen einheitliche Stimmung für Dreyfus“ auszeichne.[10] Gleichwohl dominieren andere Themen die Rezeption von Prousts Hauptwerk: die Bedeutung der Zeit, das Konzept der „unwillkürlichen Erinnerung“, die Irrungen und Wirrungen der Erotik usw.[11] Walter Benjamin, der mit Franz Hessel in den 1920er Jahren die ersten vier Bände von Á la recherche du temps perdu übersetzte, beschäftigte sich zeit seines Lebens mit Proust. Sein Konzept der „Aura“ als „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag“,[12] korrespondiert mit der Faszination des Ich-Erzählers in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit für die Aura der ihm letztlich unerreichbaren Adelsfamilien, die „eingebildete Ferne der Vergangenheit [éloignement imaginaire du passé]“,[13] und für die Aura der Kunst, den „‚Adel der Interpretation‛, von ‚Originalität‛ [de ‚noblesse d’interprétation‛, d’‚originalité‛]“.[14]

Das Thema Judenfeindschaft spielte für Benjamins Proust-Lektüre hingegen keine nennenswerte Rolle. Theodor Adorno verwies in seinen Proust-Kommentaren, die er in den 1950er Jahren aus Anlass der ersten kompletten deutschen Fassung notierte, zwar darauf, dass in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit als ein gesellschaftlicher Prozess das beschrieben werde, was man gemeinhin „den Juden zuschreibt“.[15] Doch auf den Antisemitismus in dem Roman konzentrierte sich Adorno in seinen Kommentaren nicht, sondern las Prousts Hauptwerk als eine Analyse der „entfremdeten Welt“ der bürgerlichen Gesellschaft. Gerade „gegen seinen Willen, und darum um so authentischer“, werde der Erzähler in Prousts Hauptwerk „zum Kritiker der Gesellschaft“.[16]

Die zeitgenössische Kritik war ambivalent. Einerseits erhielt Proust für den zweiten Band, Á l’ombre des jeunes filles en fleurs, den renommierten Prix Goncourt.[17] Andererseits stieß Prousts Stil auf Kritik. Zudem erregten die ersten Bände von Á la recherche du temps perdu den Unmut nationalistischer Intellektueller. Es handle sich um „Verderbtheiten“, Prousts Bücher gäben nicht die „französische Seele“ wieder.[18] Der für seinen Judenhass berüchtigte Autor Louis-Ferdinand Céline bezeichnete Prousts Stil als „überladenes Franco-Jiddisch, vollkommen jenseits aller französischen Tradition“.[19] Der deutsche Schriftsteller Carl Sternheim verlieh 1926 seinem Widerwillen gegen Auf der Suche nach der verlorenen Zeit Ausdruck und bezeichnete Proust als den „Prophet[en] des neuen, völlig verwilderten Judentums“.[20] Allerdings wiesen Intellektuelle schon vor dem Zweiten Weltkrieg darauf hin, dass der Roman sich mit der Frage nach einer jüdischen Identität und den Reaktionsmöglichkeiten auf den Antisemitismus auseinandersetzte. 1933 hob der Prager Schriftsteller Hermann Grab hervor, dass „die Auseinandersetzung des Juden mit der ihn umgebenden Welt […] eines der Hauptthemata Proust’s“ sei.[21]

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigen sich zahlreiche Studien mit der Bedeutung der jüdischen Figuren in Prousts Hauptwerk.[22] In Le temps sensible: Proust et l’expérience littéraire lotet Julia Kristeva die Tiefenebenen des Themas Judentum in Á la recherche du temps perdu aus und interpretiert die facettenreiche Identität des Ich-Erzählers, der sich in der Figur Charles Swann spiegele und wiedererkenne. Für sie sei Swann nicht tot, schreibt Kristeva. Abgestoßen von Odette und der Gesellschaft habe er, wie die toten Seelen der Kelten, eine neue Existenzform finden müssen und lebe im Erzähler weiter.[23]

Jean-Paul Sartres während des Zweiten Weltkriegs verfasster Essay Überlegungen zur Judenfrage ist eindeutig von Proust geprägt.[24] Als Jugendlicher hatte Sartre, wie er selbst in einem Interview schildert, Proust mit Leidenschaft gelesen.[25] Die Betonung der „Leidenschaft“, des Irrationalen im Antisemitismus, das sich gegen „gegen das analytische Denken“ richte,[26] zeugt ebenso von diesem Einfluss wie der Fokus auf das Verhalten der „unauthentischen Juden“, die „von den anderen Menschen für Juden gehalten werden und die gewählt haben, vor dieser unerträglichen Situation zu fliehen“, und die in Á la recherche du temps perdu durch die Romanfigur Albert Bloch repräsentiert werden.[27] Nach Sartre ist die Unauthentizität zudem Prousts Roman selbst eingeschrieben, denn dessen Stil sei dem Charakter des „unauthentischen Juden“ verwandt, der lediglich fähig sei, „seine Affekte zu analysieren, er kann sie jedoch nicht kultivieren; er kann Proust sein, nicht Barrès“.[28] Bevor Sartre sich 1944 in seinem „Portrait de l’antisémite“, das 1946 in Buchform unter dem Titel Réflexions sur la question juive erschien,[29] theoretisch mit dem Thema befasste, hatte er sich literarisch mit dem antisemitischen Charakter auseinandergesetzt: in Die Kindheit eines Chefs.[30]

Zur gleichen Zeit, als Sartre Die Kindheit eines Chefs veröffentlichte, verfasste Hannah Arendt den Fragment gebliebenen Text „Antisemitism“.[31] Julia Kristeva behauptet, dieser historische Abriss sei im großen Maß von Prousts Darstellung der Assimilation von Jüdinnen und Juden an die französische Gesellschaft inspiriert.[32] Doch auch wenn Arendt in diesem Fragment bereits die Figur des Pariah und der „exceptional Jews“ heranzieht und den Antisemitismus im Adel beschreibt,[33] so handelt dieser Text vom Deutschen Reich, „the classic land of antisemitism“,[34] nicht von Frankreich. In Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft, das Arendt nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlichte, ist Prousts Einfluss hingegen unübersehbar. Arendt liest Á la recherche du temps perdu als eine Geschichte der französischen Gesellschaft und betont zugleich seine literarische Besonderheit: Die „eigentümliche Wirklichkeit und Konsistenz der Proustschen Welt“ bestehe darin, dass „Ereignisse nur wirklich werden, wenn sie sich in der Gesellschaft bereits gespiegelt haben, um dann in dieser Brechung von dem Individuum bedacht zu werden“. So könne auch ein einsamer Autor, der sich von der Welt zurückgezogen habe wie Proust, in seinem seelischen Inneren „alle gesellschaftlichen Erlebnisse und Ereignisse“ reproduzieren.[35]

Erst Bette H. Lustig widmet 2012 mit Judaism in Marcel Proust. Anti-Semitism, Philo-Semitism, and Judaic Perspectives in Art dem Thema Antisemitismus in Prousts Hauptwerk eine Essaysammlung. Sie liest Á la recherche du temps perdu mit Rückgriff auf Jean-Paul Sartres theoretischen Ansatz. Während Swann im Verlauf der Romanhandlung mehr und mehr zu einem „Juif authentique“ und deswegen sozial immer weniger akzeptiert werde,[36] sei Bloch, „Sartre’s ‚Juif inauthentique‛, unassimilated and unassimilable, […] a metaphor of the rejected Jew“.[37]

1. Reaktionen auf die Dreyfus-Affäre

Auf den ersten Blick handelt es sich bei Auf der Suche nach der verlorenen Zeit um die Lebenserinnerungen eines lange Zeit namenlosen Erzählers, in Gang gesetzt durch den berühmt gewordenen Verzehr der Madeleine oder Petite Madeleine. Die Romanhandlung deckt mehr als die Phase der Dreyfus-Affäre ab, die immerhin zwölf Jahre andauerte.[38] 1894 war der Artilleriehauptmann Alfred Dreyfus der Militärspionage angeklagt, unehrenhaft entlassen und verbannt worden. Trotz prominenter Fürsprecher und mehrerer Revisionsverfahren wurde seine Verurteilung erst 1906 aufgehoben. In Frankreich gab es bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine wirkmächtige antisemitische Publizistik, die, so der Historiker François Georges Dreyfus, durch Vertreterinnen und Vertreter der politischen Linken wie Charles Fourier und Pierre Joseph Proudhon geprägt war. Ab den 1880er Jahren gehörte er auch zum Erkennungszeichen der politischen Rechten.[39] Mit den Boulangisten gab es zudem seit Mitte der 1880er Jahre „eine außerparlamentarische, autoritär-nationalistische Massenbewegung“, die einen „populären Antisemitismus“ beförderte.[40] 1886 veröffentlichte Édouard Drumont La France Juive.[41] Während der Dreyfus-Affäre stand die französische Presse, so Siegfried Thalheimer in seiner kommentierten Quellensammlung Die Affäre Dreyfus, zu großen Teilen auf der Seite der „falschen Anklage“.[42] Er charakterisiert die Jahre der Dreyfus-Affäre als Phase eines „kalten Bürgerkriegs“.[43]

In Á la recherche du temps perdu läuft die Affäre eher im Hintergrund ab. Allerdings spricht fast das gesamte Personal wiederholt über sie. Niemand scheint um eine Meinung über den Fall Dreyfus herumzukommen. Marcel Proust bezeichnete sich später als „premier dreyfusard“.[44] Sein Engagement begann allerdings erst, nachdem sich Emile Zola 1898 in einem offenen Brief für Dreyfus eingesetzt hatte und deswegen selbst vor Gericht stand.[45] Im Oktober 1897 hatte Joseph Reinach den Salon von Madame Straus, in dem Proust regelmäßig verkehrte, darüber unterrichtet, dass die vorgelegten Beweise gegen Dreyfus gefälscht waren.[46] Reinach veröffentlichte später die mehrbändige Historiografie L’Affaire Dreyfus. Les faussaires, die Proust für sein Hauptwerk zu Rate zog.[47]

Getragen ist die herrschende Stimmung im Adel und im Bürgertum, dem Milieu, in dem Prousts Roman vornehmlich spielt, von einer manifesten oder latenten Abneigung gegen Jüdinnen und Juden, die nicht weiter begründet werden muss und nach der ein „Jude nicht zur ‚Gesellschaft [monde]‛ gehört“.[48] Besonders deutlich wird die Grundlosigkeit des Ressentiments in der Äußerung des Herzogs von Guermantes, der bei einem festlichen Anlass zu einem anderen Gast sagt, er habe „persönlich keine Rassenvorurteile […], ich finde, das paßt nicht in unsere Zeit, und ich habe den Ehrgeiz, mit meiner Zeit zu gehen, aber schließlich, den Teufel auch! Wenn man Marquis de Saint-Loup heißt, ist man eben kein Dreyfus-Anhänger, was soll ich da noch sagen!“[49] In Auf der Suche nach der verlorenen Zeit markiert die Affäre eine gesellschaftliche Krise, in der die Gefahr besteht, dass die seit der Französischen Revolution erfolgte Emanzipation von Jüdinnen und Juden rückgängig gemacht wird. Der Erzähler benutzt für einen solchen gesellschaftlichen Wandel wiederholt das Bild eines Kaleidoskops:

[G]leich einem sich manchmal drehenden Kaleidoskop stellt die Gesellschaft nach und nach die Elemente, die man für unbeweglich hielt, in anderer Weise zusammen, so daß sich ein verschiedenes Bild ergibt. […] Die Dreyfus-Affäre führte kurz nach der Zeit, als ich angefangen hatte, zu Madame Swann zu gehen, einen derartigen neuen Wandel herauf, und das Kaleidoskop wirbelte noch einmal seine kleinen bunten Rauten durcheinander. Alles, was jüdisch war, kam nach unten zu liegen, sei es selbst die vornehme Dame, und obskure Nationalisten nahmen ihren Platz oben ein.[50]

Die gehobenen Kreise deuten diese Krise allerdings weniger als Rückfall denn als Rückkehr zu einem vermeintlich ursprünglichen Zustand der gesellschaftlichen Ordnung. Die rechtliche Gleichstellung hatte die Judenfeindschaft nicht beseitigt, sondern nur verdrängt, die antisemitischen Ressentiments hatten subtilere Ausdrucksformen gefunden. Anders als in anderen Nationen, die „die Juden verabscheuen“, heißt es in Band 3, Der Weg nach Guermantes, würden „in einem französischen Salon“ die Unterschiede feiner markiert. Trotz seiner „europäischen“ Kleidung bliebe Bloch für den Faubourg Saint-Germain „ebenso merkwürdig und reizvoll anzuschauen […] wie ein Jude von Decamps“.[51] Die Herzogin de Guermantes fürchtet, sie müsse „Swann in diesem antisemitischen Milieu die Hand geben“.[52] Für eine andere ist es ausgeschlossen, Madame Alphonse de Rothschild zu sich einzuladen.[53] Eine dritte Person macht ihre Judenfeindschaft in einem Gespräch über Blumen deutlich. Wenn eine Rose „Rothschild“ heiße, könne sie den Anblick und den Geruch der Blumen nicht mehr genießen: „Ich bin sehr empfindlich bei Namen, und sobald eine Rose einigermaßen schön ist, erfährt man, daß sie Baronin Rothschild oder Maréchale Niel heißt, was stark abkühlend wirkt.“[54] Diese latente Abneigung wird nicht immer offen ausgesprochen. So wie Adlige den Bürgerlichen „schmeicheln“ würden, um sie auf subtile Weise zu „demütigen“, so spreche „ein Antisemit zu einem Juden, den er im gleichen Augenblick mit Liebenswürdigkeiten überhäuft, schlecht von den Juden im allgemeinen, was ihm erlaubt, zu verletzen, ohne grob zu sein“.[55]

Als Gegenfigur zu diesem antisemitischen Milieu wird von den ersten Seiten an Charles Swann eingeführt. Für den Erzähler ist Swann „der erste nicht zur Familie oder zum Haus gehörige Erwachsene“, wie der Literaturwissenschaftler Hanno Helbling hervorhebt.[56] Swann ist ein assimilierter französischer Jude, der bei festlichen Anlässen des Adels zu Gast ist. Die Guermantes glauben außerdem, Swann stamme letztlich aus einer Fürstenfamilie.[57] Im weiteren Verlauf der Handlung entwickelt sich Swann zu einem bekennenden Dreyfusard.[58] Über diese politische Haltung Swanns klagt der Herzog von Guermantes gegenüber einem anderen Salongast: „Aber was Swann anbetrifft, kann ich ganz offen sagen, daß sein Verhalten uns gegenüber jeder Beschreibung spottet. In der Gesellschaft von uns beiden und sogar vom Herzog von Chartres protegiert, soll er, wie ich jetzt höre, sich in aller Offenheit zu diesem Dreyfus bekennen.“[59] Bislang, so der Herzog weiter, sei er selbst „so einfältig [gewesen] zu glauben, daß ein Jude Franzose sein kann, ich meine ein anständiger Jude, der der Gesellschaft angehört“.[60] Dass sich Swann offen für Dreyfus engagiere, beweise, dass „sie alle heimlich unter einer Decke stecken und gewissermaßen gezwungen sind, einem der ihren Unterstützung zuteil werden zu lassen, selbst wenn sie ihn gar nicht kennen [Il prouve qu’ils sont en quelque sorte forcés de prêter appui à quelqu’un de leur race, même s’ils ne le connaissent pas]“.[61] Es ist bemerkenswert, dass der Erzähler den Herzog bei dessen Hetztirade als freundlich und nicht hasserfüllt charakterisiert. „Der Ton, in dem Monsieur de Guermantes das alles vorbrachte, war im übrigen durchaus sympathisch, ohne einen Schatten der Gewöhnlichkeit, die nur allzuoft an ihm zu verspüren war.“[62] Seine Abneigung gegen Jüdinnen und Juden nimmt der Herzog folglich gar nicht als Leidenschaft oder persönliche Einstellung wahr, sondern als eine berechtigte, gleichsam objektive Sichtweise.

Antisemitismus als kultureller Code

Neben den Guermantes gibt es Figuren – vor allem aus dem Bürgertum –, die zu den herrschenden Vorstellungen ein eher taktisches Verhältnis haben.[63] Die Herzogin von Guermantes beschwert sich mehrmals darüber, dass sie neuerdings mit Menschen Bekanntschaft machen müsse, die sie bislang gemieden habe: „Reizend, diese Dreyfus-Affäre! Da braucht die Kolonialwarenhändlerin an der Ecke nur zu erklären, sie sei nationalistisch, und schon will sie bei uns verkehren.“[64] So erscheint auch für den intradiegetischen Erzähler die latente Judenfeindschaft nicht immer eindeutig erkennbar. Als Bloch auf einem Fest nicht namentlich vorgestellt wird, kann der Erzähler nicht mit Sicherheit sagen, ob es lediglich geschah, weil die Gastgeberin zerstreut war oder weil sie „die Meinungen ihrer Freunde kannte und von der steigenden Flut des Antisemitismus wußte“.[65] Es sind in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit nicht allein die gehobenen Klassen, die sich mit ihrer Abneigung gegen „die Israeliten“ im Recht sehen. Hausangestellte und auch Jugendliche äußern sich ebenfalls abfällig über Jüdinnen und Juden.[66] Die spätere Geliebte des Erzählers, Albertine, erklärt gegenüber ihren Freundinnen, sie dürfe „mit Israelitinnen nicht verkehren“, und der Erzähler ergänzt:

Die Art, wie sie das Wort „Israelitinnen“ (mit scharfem s) aussprach, bewies zur Genüge, auch wenn man den Rest des Satzes nicht gehört hätte, daß Sympathien gegenüber den Angehörigen des auserwählten Volkes nicht das Gefühl war, das die jungen Töchter frommer Familien der Bourgeoisie beseelte; man hätte sie sicher leicht noch glauben machen können, die Juden brächten kleine Christenkinder um [La façon dont elle prononçait „issraêlite“ au lieu d’›izraëlite‹ aurait suffi à indiquer, même si on n’avait pas entendu le commencement de la phrase, que ce n’était pas de sentiments de sympathie envers le peuple élu qu’étaient animées ces jeunes bourgeoises, de familles dévotes, et qui devaient croire aisément que les Juifs égorgeaient les enfants chrétiens].[67]

Die Historikerin Shulamit Volkov hat mit Bezug auf das Deutsche Reich geschrieben, die moderne Judenfeindschaft sei an der Schwelle zum 20. Jahrhundert zu einem „Bestandteil einer ganzen Kultur“ geworden, einer „Selbstverständlichkeit“, die so wirkmächtig war, dass sich sogar manche vom Antisemitismus Betroffene ihr nicht entziehen konnten.[68] Diese Beobachtung macht auch der Erzähler in Prousts Werk. So lässt sich in Im Schatten junger Mädchenblüte Bloch darüber aus, dass man in dem Urlaubsort Balbec „keine zwei Schritte“ machen könne, ohne Jüdinnen und Juden zu begegnen. Er sei „nicht grundsätzlich gegen das Judentum eingenommen“, so Bloch weiter, „doch hier herrscht ein Überangebot“.[69] An anderer Stelle sagt Bloch über sich, er sei „durchaus bereit, den übrigens sehr geringfügigen Anteil meiner jüdischen Herkunft an meinem Gefühlsleben anzuerkennen“.[70]

Seine Haltung ist ein gutes Beispiel für das Verhalten, das Sander L. Gilman unter Verwendung des von Theodor Lessing geprägten Ausdrucks als „jüdischen Selbsthass“ beschreibt und das daraus resultiert, dass „der Wunsch, akzeptiert zu werden, die ‚Einsicht‛ in die eigene ‚Andersartigkeit‛ erzwingt“.[71] Dieser „Selbsthass“ diene, wie Gilman mit Verweis auf George Eliots Roman Daniel Deronda ausführt, als Mittel, sich bei der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft „anzubiedern“.[72] Blochs zum Teil ironisches Spiel mit antisemitischen Vorstellungen schützt ihn gleichwohl nicht vor Verletzungen: Bei einem gesellschaftlichen Anlass weigert sich ein Gesprächspartner, mit ihm über die Dreyfus-Affäre zu reden, denn darüber könne man „ausschließlich mit Japhetiten“ sprechen. „Japhetiten“ fungiert in diesem Kontext als Code für Europäerinnen und Europäer; der jüdische Franzose gilt also nicht als Europäer. „Alle lächelten, nur Bloch nicht, obwohl er selbst ja die Gewohnheit hatte, sich ironisch über seine jüdische Herkunft zu äußern, über die Seite seines Wesens, die etwas zum Sinai neigte.“[73] Prousts Roman beschreibt also nicht nur präzise die subtilen Formen der Ausgrenzung, sondern auch die psychische Wirkung auf die Ausgegrenzten. An diesem Punkt setzen Hannah Arendt mit ihrem Konzept des „Pariahs“ und Jean-Paul Sartre mit seiner Beschreibung des „unauthentischen Juden“ an.[74]

Die nichtjüdische Ehefrau von Swann, Odette, scheint sich eher aus taktischen Erwägungen dem herrschenden Code anzupassen. In den gesellschaftlichen Kreisen, in die sie durch die Heirat aufstieg, ist sie besorgt, dass „die Abstammung ihres Gatten“ ihr schaden könne, zumal als er sich offen für Dreyfus ausspricht und so einer antisemitischen Gesellschaft den letzten Beweis erbringt, dass er ein „Jude“ sei. „Wenn er nicht anwesend war, ging sie noch weiter und bekannte sich zu glühendem Nationalismus, worin sie übrigens nur Madame Verdurin folgte, bei der ein latenter bürgerlicher Antisemitismus [un antisémitisme bourgeois et latent] zum Ausbruch gelangt war und sich ins schlichtweg Maßlose gesteigert hatte.“[75]

Den Begriff „latenter Antisemitismus“ verwendeten zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedene Intellektuelle. 1919 betitelte der Psychoanalytiker Charlot Strasser einen Aufsatz für die Zeitschrift Esra. Monatszeitschrift des jüdischen Akademikers mit „Latenter Antisemitismus“. Strasser beschrieb diese latente Form der Judenfeindschaft sozialpsychologisch als die „in jedem Spießer bereitliegende Neigung zum Judenhasse“, die „trotz scheinbarer Gleichberechtigung vor dem Gesetze“ fortbestehe, und als einen kulturellen Code, an dem „alle teil haben, an dem wir Schuld tragen, wie an allen Verbrechen, die aus der zerstörten Gemeinschaft herausfließen“.[76] Es ist bemerkenswert, dass Strasser zur Beschreibung des latenten Antisemitismus wiederum auf ein literarisches Werk zurückgriff, nämlich auf Gottfried Kellers Novelle Die mißbrauchten Liebesbriefe (1865), in der einige Literaten zusammensitzen, über andere Intellektuelle herziehen und jeder von ihnen seine Lästerei in dem „Refrain“ ausklingen lässt: „Er ist übrigens Jude!“[77] In den 1920er Jahren benutzte der Philosoph Constantin Brunner den Ausdruck „latenter Antisemitismus“ zur Beschreibung der Stimmung in der Weimarer Republik.[78] In der deutschsprachigen Belletristik wurde zur gleichen Zeit das Phänomen eines latenten Antisemitismus von Artur Landsberger präzise erfasst, auch wenn er in seinem Roman Berlin ohne Juden den Begriff selbst nicht benutzte: „Irgendein unbehagliches Gefühl löst der Begriff ‚Jude‛ selbst bei denen aus, die den Antisemitismus als das Reservat geistiger Armut ablehnen.“[79]

Neben den offen ausgesprochenen Ressentiments und offen feindseligen Verhaltensweisen existiert in der französischen Gesellschaft, die Proust beschreibt, also eine unterschwellige Judenfeindschaft, und sie wird mitunter nur codiert zum Ausdruck gebracht. Als der Erzähler in seinen Kindertagen von jüdischen Schulkameraden besucht wird, habe, wie er sich später erinnert, sein Großvater eine Melodie aus Fromental Halévys Oper La Juive gepfiffen, einer Oper, in der Judenfeindschaft selbst Thema ist.[80] Die Anspielung konnte funktionieren, weil Halévys Oper zu dieser Zeit sehr bekannt war. Obwohl La Juive von ambivalenten Bildern nicht frei ist, betonen heutige Interpretinnen und Interpreten, das zentrale Thema dieses Werks sei die Toleranz zwischen den Buchreligionen. Die Oper sei, so Isabelle Moindrot, „der romantische Ableger von Lessings Nathan der Weise“.[81]

Die Oper spielt im 15. Jahrhundert in Konstanz. Angesichts der Pogromstimmung entscheiden sich die jüdische Hauptfigur Eléazar und seine nichtjüdische Adoptivtochter Rachel für den „jüdischen Märtyrertod“. Somit ende das Werk von Halévy, der einige Jahre später noch eine Oper mit dem Titel Juif errant (Der Ewige Jude) komponierte, mit einer jüdischen Selbstbehauptung, wobei die besondere Pointe darin bestehe, dass die titelgebende Figur der Rachel als jüdisch gilt, weil sie bei einem jüdischen Adoptivvater aufwächst, die ihr zugeschriebene Identität im Angesicht eines Pogroms annimmt und sich mit ihrem Vater opfert. Sie werde, schreibt der Dramaturg und Opernregisseur Sergio Morabito, „zur ‚Jüdin‛ nicht mehr aufgrund ihrer Geburt, ihrer ‚Rasse‛ oder ihrer Religion. Ihre Entscheidung für den Tod als Jüdin steht für ein selbstbestimmtes Leben, das ihr in der Welt, von der das Stück erzählt, verweigert wird“.[82]

Entgegen einer solchen Lesart nutzt der Großvater in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ausgerechnet eine Melodie aus dieser Oper, aber auch die Melodie von „Israël, romps ta chaȋne“, um auf codierte Weise einen jüdischen Schulfreund seines Enkels als „fremd“ zu markieren, ohne dass er sich damit offen feindselig äußern würde. Allerdings möchte der Ich-Erzähler seinen Großvater nicht als Antisemiten sehen: Die „kleinen Marotten“ offenbarten „keineswegs eine böswillige Einstellung“ gegenüber Jüdinnen und Juden.[83] In der früheren Fassung, die Proust verworfen hatte, hieß es hingegen, dass „mein Großvater Juden nicht mochte“.[84]

Der latente Antisemitismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert

In Auf der Suche nach der verlorenen Zeit finden sich nur gelegentliche Hinweise auf mögliche Ursachen von Judenfeindschaft. In dem 1908 veröffentlichten Pastiche „‚Die Lemoine-Affäre‛ von Michelet“ ging Proust weiter und verknüpfte die Schilderung eines Wirtschaftsskandals mit der Wiedergabe des Gerüchts, der Hauptverantwortliche sei „mutmaßlich ein Jude“, und parodierte so ein zentrales Motiv des modernen Antisemitismus.[85] Bereits 1893 hatte er in einem Pastiche zwei Bürgerliche porträtiert, die es „haßten“, sich in Gesellschaft von Jüdinnen und Juden zu befinden, „ohne sie vertreiben zu wollen (denn man muß liberal sein)“. Die antisemitische Weltsicht der beiden gab Proust mit den Worten wieder:

Alle haben eine Hakennase, eine außergewöhnliche Intelligenz, eine gemeine und nur nach Gewinn strebende Seele […]. […] Im übrigen bildeten sie eine Art ausgedehnter geheimer Gesellschaft, gleich den Jesuiten oder der Freimauerei. Sie hatten, man wußte nicht wo, unerschöpfliche Schätze, zum Nutzen nicht benennbarer Feinde, zu einem schrecklichen und geheimnisumwobenen Zweck.[86]

Zur Sicherheit erklärte Proust zu Beginn in einer Fußnote, dass die beiden Figuren „keineswegs“ die Ansichten ihres Autors vertreten würden.[87]

In Auf der Suche nach der verlorenen Zeit verweist der Ich-Erzähler als ideologische Grundierung außer auf die antisemitische Publizistik eines Édouard Drumonts auf einen tiefsitzenden Nationalismus. Während der Dreyfus-Affäre, heißt es in dem fünften Band Die Gefangene, sei es der monarchistischen Bewegung gleichgültig gewesen, ob jemand „Republikaner war“, als „radikal, ja sogar als antiklerikal“ galt, solange „er nur Antisemit und nationalistisch war“.[88] Obwohl der Roman die soziale Mobilität, den Aufstieg in eine höhere Klasse, beschreibt, ist das Ideal vieler Figuren ein gesellschafticher Wert, der sich aus der Abstammung herleitet. Die Zugehörigkeit zur Gesellschaft, zur „Welt [monde]“, zur Nation wird ebenso genealogisch konstruiert; und es ist, wie Margaret Topping hervorhebt, genau diese Vorstellung von „‚nationhood‛ which is focused on by anti-Semites“.[89] Niemand zweifelt daran – auch der Erzähler nicht –, dass Jüdinnen und Juden gleichfalls durch ihre Abstammung bestimmt seien.

In einigen Äußerungen wird außerdem das Stereotyp vom „schlauen Juden“ reproduziert, wonach diese zwar über eine hohe, aber zugleich eigenartige Intelligenz verfügen würden, die unkreativ, amoralisch und profitorientiert sei.[90] So sagt der Herzog von Guermantes über Swann, dieser habe „Geist (auf seine Art, versteht sich)“.[91] In einem früheren Entwurf hatte Proust geschrieben, die Abneigung, die der Großvater des Erzählers gegenüber Jüdinnen und Juden hegte, sei „auf recht bizarre Weise mit der fast ebenso ungerechtfertigten Vorstellung ihrer intellektuellen Überlegenheit verbunden“.[92] Strasser beschrieb in seinem Essay „Latenter Antisemitismus“ 1919 dieses Stereotyp als die Vorstellung, Jüdinnen und Juden „hätten wohl Geist, seien wohl intellektuell, nicht aber schöpferisch“.[93]

Die Stärke von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit hinsichtlich ihrer Reflexion antijüdischer Erscheinungsformen besteht weniger in einer Erklärung der Judenfeindschaft als in der „dichten Beschreibung“[94] ihrer latenten Ausprägung und deren subtilen Ausdrucksformen. In ihrem Aufsatz „Kommunikationslatenz, Moral und öffentliche Meinung“ fordern Werner Bergmann und Rainer Erb, beim Antisemitismus in Deutschland nach 1945 zwischen zwei Arten von Latenz zu unterscheiden, bevor man „nach ihrer Interdependenz fragt“: einer Kommunikations- und einer Bewusstseinslatenz.[95] Kommunikationslatenz meint für Bergmann und Erb eine Tabuisierung, die Verdrängung bestimmter Inhalte aus dem öffentlichen Diskurs, sodass sie als nicht mehr sagbar gelten, während sie im Privaten weiterhin geäußert und öffentlich unterschwellig weitergegeben werden.[96] Bewusstseinslatenz meint hingegen die Tabuisierung auf der Ebene des Individuums, sodass es für die Einzelne oder den Einzelnen nicht einmal denkbar ist, dass sie oder er entsprechende Ressentiments in sich trägt.

Das Verhalten des Großvaters in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist ein gutes Beispiel für Kommunikationslatenz. Bei ihm kann man davon ausgehen, dass er sich seiner Abneigung gegen Jüdinnen und Juden bewusst ist, er lässt diese Feindseligkeit sein engeres Umfeld wissen. In Gegenwart von Schulfreunden seines Enkels bedient er sich bestimmter Codes, entweder weil er es nicht für opportun hält, seine Ressentiments offen zu artikulieren, oder weil ihm die Verschlüsselung aus anderen Gründen Freude bereitet.[97] Theodor W. Adorno hat 1946 das Phänomen der „versteckten Andeutungen“ am Beispiel faschistischer Agitationen in den Vereinigten Staaten von Amerika während des Zweiten Weltkriegs analysiert. Außer den staatlichen Gesetzen und gesellschaftlichen Konventionen nennt er für diese Umwegkommunikation noch ein intrinsisches Motiv: Sie bekräftige die „Eintracht zwischen Redner und Zuhörer“, weil die Adressatinnen und Adressaten der Agitation als „eine In-Group behandelt [werden], die schon alles weiß, was der Redner ihr sagen will, und die noch vor jeder Erklärung mit ihm übereinstimmt“.[98] Auch die Codierung, die der Großvater vornimmt, kreiert in diesem Sinn eine In-Group, weil sein Pfeifen nur für die verständlich ist, die die Melodie dem Titel der Oper La Juive zuordnen können und zudem von seiner Abneigung wissen.

Unbewusster Antisemitismus bei der Figur des Erzählers

In die Erinnerungen des Ich-Erzählers schleicht sich hingegen ein latenter Antisemitismus ein, der ihm selbst nicht bewusst zu sein scheint. Denn seine eigene Beschreibung der Judenfeindschaft in seinem Umfeld ist distanziert und kritisch; bereits als Kind scheint ihm das Verhalten seines Großvaters unangenehm zu sein. Im zweiten Band, Im Schatten junger Mädchenblüte, heißt es, dass die gegenwärtige Stimmung noch keinen Antisemitismus beinhalte: „Um Antisemitismus handelte es sich nicht in jener Epoche, als ich bei Odette zu verkehren begann [Il ne s’agissait pas d’antisémitisme à l’époque où je commençai d’aller chez Odette].“[99] Im dritten Band, Der Weg nach Guermantes, spricht er hingegen vom „Haß gegen die Juden [la haine des Juifs]“ in der französischen Gesellschaft.[100] Ihn beschäftigt, um ein weiteres Beispiel zu nennen, auch Blochs Sorge, ob sich der Baron de Charlus „aus antisemitischem Übelwollen“ erkundigt habe, ob Bloch einen „jüdischen Vornamen“ trage,[101] und er schildert bekümmert, dass während der Dreyfus-Affäre „die Juden auf den letzten Platz der sozialen Stufenleiter“ gefallen sind.[102] Die distanzierte Darstellung der Ressentiments in der französischen Gesellschaft, für die sich der Erzähler auch auf imaginäre „Ethnographen der Gesellschaft“ beruft,[103] schließt an einer Stelle den Rassismus ein; zumindest wird er als solcher erkennbar und von einem Betroffenen empört zurückgewiesen. Swann berichtet bei einem gesellschaftlichen Anlass, dass „dem Schwarzen“ die Bezeichnung, mit der er angesprochen worden war, missfallen und er sie empört zurückgewiesen habe: „‚Ich Negerlein‛, sagte er wütend zu Madame Blatin, ‚aber du Kamel sein!‛“[104] An den realen Machtverhältnissen ändert sich damit allerdings nichts. Der Senegalese wird weiterhin in einer sogenannten Völkerschau präsentiert, und die Person, der Swann die Anekdote erzählt, findet den Vorfall lediglich amüsant. „Ich finde das wahnsinnig komisch! Die Geschichte liebe ich heiß.“[105]

Die Art, wie der Ich-Erzähler die Jüdinnen und Juden beschreibt, ist gleichwohl nicht frei von Zuschreibungen, die zum herrschenden Antisemitismus passen. Ronald Hayman, der in seiner Proust-Biografie Autor und Erzähler in eins setzt, behauptet sogar, „Proust“ habe den Antisemitismus „nur halbherzig“ verurteilt.[106] Und der Literaturwissenschaftler Hanno Helbling kommt zu der Feststellung, der Erzähler in Prousts Roman spreche von seinem Schulkameraden Bloch „so angewidert-belustigt, wie es einem bürgerlich-selbstverständlichen Antisemitismus in jener Zeit entsprach“.[107] Doch es handelt sich nicht nur um Aussagen über Bloch, die diesen Eindruck erzeugen. So schildert der Erzähler zu Beginn des ersten Bands von Swann, dieser meide bei Gesprächen „ernsthafte“ Topoi und lege in ästhetischen Fragen „eine höchst prosaische Pedanterie“ an den Tag. Werde er gebeten, über „ein Bild seine Meinung zu sagen, seine Bewunderung zu äußern, so bewahrte er ein fast unhöfliches Schweigen, [er] wurde hingegen lebhaft, wenn er über das Museum, in dem es sich befand, oder über seine Entstehungszeit rein sachlich Auskunft erteilen konnte“.[108] Das mag noch als ein individuelles Unvermögen Swanns erscheinen oder sogar auf die Position eines assimilierten Juden verweisen, der sich verhalte, „als wage er keine Meinung zu haben“, wie es später zur Erklärung heißt.[109] Zugleich passt der fehlende Kunstsinn zu dem Stereotyp des unkreativen, lediglich materialistisch denkenden Juden.[110] Bei Sartre heißt es, nach der antisemitischen Vorstellung könne „der Jude“ zwar „alles erwerben, und dennoch besitzt er nichts“.[111]

Zu Beginn des zweiten Bands führt der Erzähler, die Sichtweise seiner Umwelt übernehmend, über Swann aus, dieser habe, „wie es manchmal bei Juden der Fall ist“, die „verschiedenen Stufen“ durchlaufen, die „die Angehörigen seiner Rasse durchlaufen hatten, vom naivsten Snobismus und von gröbster Flegelei bis hin zu erlesenster Höflichkeit“.[112] Den gesellschaftlichen Aufstieg von Jüdinnen und Juden schildert er generell mit den ambivalenten Worten:

Bewundernswerte Kraft der Rasse, die aus den Tiefen der Zeiten bis in das moderne Paris hinein, in den Korridoren unserer Theater, hinter den Schaltern unserer Büros, bei einer Beerdigung, auf der Straße, eine intakte Phalanx vorrücken läßt, die die moderne Haartracht stilisiert, den Gehrock absorbiert, vergessen läßt, bändigt und schließlich alles in allem jener der assyrischen Schreiber im Festgewand gleichgeblieben ist, die auf dem Fries eines Bauwerks aus Susa die Tore zum Palast von Darius verteidigt [Admirable puissance de la race qui du fond des siècles pousse en avant jusque dans le Paris moderne, dans les couloirs de nos théâtres, derrière les guichets de nos bureaux, à un enterrement, dans la rue, une phalange intacte stylisant la coiffure moderne, absorbant, faisant oublier, disciplinant la redingote, demeurant, en somme, toute pareille à celle des scribes assyriens peints en costume de cérémonie à la frise d’un monument de Suse qui défend les portes du palais de Darius].[113]

Wie Seth L. Wolitz in The Proustian Community zeigt, bedeutet das Pronomen „unser [nos]“ in der zitierten Passage französisch, aber nichtjüdisch.[114] Der Tonfall drückt einerseits Bewunderung aus. Andererseits bezeichnet der Erzähler Jüdinnen und Juden nicht nur als eine „Rasse“, sondern als eine Gruppe, die mit den Jahrhunderten in die europäischen Gesellschaften eingedrungen sei. Das zeige sich insbesondere an Swann:

Swann aber gehörte jener robusten jüdischen Rasse an, deren Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit gegen den Tod sich auch den Individuen mitzuteilen scheinen. Wie jene als Ganzes von Verfolgungen heimgesucht wird, so sind es die einzelnen Individuen von je besonderen Krankheiten, gegen die sie sich unendlich lange in furchtbaren Agonien wehren, die sich über jedes glaubhafte Maß hinaus erstrecken, bis man nichts mehr sieht als einen Prophetenbart und darüber eine ungeheure Nase, […].[115]

Bis zum Schluss des Romans wird der Erzähler wiederholt das „Jüdische“ im Verhalten und der Physiognomie Swanns oder Blochs suchen. So heißt es später über Swann:

Vielleicht ließ in diesen letzten Tagen die Rasse den für sie charakteristischen Typ bei ihm rein körperlich ebenso deutlich in Erscheinung treten, wie das Gefühl moralischer Solidarität mit den anderen Juden, ein Gefühl, das Swann sein ganzes Leben lang vergessen zu haben schien und das jetzt, als eines zum anderen kam – die tödliche Krankheit, die Dreyfus-Affäre und die antisemitische Propaganda –, in ihm wach geworden war.[116]

Sein früherer Schulfreund Bloch trage, heißt es im letzten Band, mittlerweile „die erschreckende, von Angst gezeichnete Maske eines alten Shylock“.[117] In Im Schatten junger Mädchenblüte stellt der Erzähler bereits fest, man erfasse oft „nur die sekundären Ideen“, „ohne die Grundursache zu bemerken (jüdische Rasse, französische Familie und andere)“, aus der sie „notwendig hervorgegangen“ seien.[118]

Mit der Darstellung eines in diesem Sinne latenten, das heißt unbewussten Antisemitismus ist das Thema Judenfeindschaft zugleich in jenem Bereich des Vorbewussten angesiedelt, in jenem „Zwischenreich“, aus dem sich die ganze Suche nach der verlorenen Zeit selbst entwickelt.[119] Dieses Unbewusste des Erzählers (wie seines Autors) ist, wie der Semiologe Roland Barthes hervorhebt, anders als das freudianische, nicht das „des Verdrängten“, sondern das des „Vergessenen“, aber im Körper Gespeicherten.[120] Die Initialzündung, die „unbewusste Erinnerung“, die der Ich-Erzähler beim Verzehr der Petite Madeleine überkommt und die ein „Symbol für das Thema [ist], das ihn beschäftigte, das Wesen künstlerischen Schaffens“,[121] verweist darauf, dass jenseits der bewussten Erinnerung Gefühle, Eindrücke, Einstellungen existieren und jederzeit zutage treten können. Zu Beginn des letzten Bandes erklärt der Ich-Erzähler, wie er sich diesen unbewussten Erinnerungsspeicher im Menschen vorstellt: „Beine und Arme sind voll von schlummernden Erinnerungen.“[122]

Bei der ersten Beschreibung solcher inkorporierter Traditionen taucht erstmals, wenn auch unterschwellig, das Thema Judentum auf, als es von der Hausangestellten Françoise heißt, dass „in ihr eine sehr alte, edle und kaum bewußte französische Vergangenheit fortlebte“.[123] In Bezug auf Verhaltensnormen verfüge sie über „einen gebieterischen, umfassenden, sehr differenzierten und in puncto kaum greifbarer oder ganz müßiger Unterscheidungen völlig unbestechlichen Kodex“. In Parenthese werden sie zur Erklärung mit der „alttestamentarischen Gesetzgebung [lois antiques]“ verglichen und als Beispiel koschere Speisevorschriften genannt.[124] In der Fassung von 1913 schrieb Proust an dieser Stelle noch explizit: „das alte Gesetz der Juden“.[125]

2. Konvertierte und Invertierte. Judenfeindschaft und Homofeindschaft

In Auf der Suche nach der verlorenen Zeit begibt sich der Ich-Erzähler an die Grenzen des bewussten Gedächtnisses und der bewussten Erfahrung, in Bereiche des Seelenlebens, in denen die Logik nicht mehr gültig ist. Schon Walter Benjamin betonte, dass Proust seinen Erzähler in eine Art „Traumwelt“ eintauchen lässt, in der, „was vorgeht, nie identisch, sondern ähnlich: sich selbst undurchschaubar ähnlich“ ist,[126] und so löse sich das Erinnerte häufig auf ähnliche Weise auf wie ein Traum am Morgen, wenn man erwacht.[127] Die Suche nach den verborgenen Spuren der Vergangenheit in seinem Inneren, diese Grenzgänge an den Rändern des Geistes, korrespondiert mit einer Faszination für eine kaum greifbare, weit zurückliegende, aber scheinbar inkorporierte Vergangenheit bei Adligen und für das, was sich an den Rändern der Gesellschaft abspielt.

Zu Beginn von Sodom und Gomorrha macht der Erzähler die für ihn spektakuläre und folgenreiche Entdeckung, dass zwischen zwei Männern eine erotische Beziehung bestehen kann. Diese Episode zeigt im Übrigen, dass der Erzähler nicht mit dem Autor Marcel Proust identisch ist. Proust hatte sich als 16-Jähriger in seinen Schulkameraden Jacques Bizet verliebt.[128] Als junger Erwachsener führte er, so der Biograf Edmund White, ein „(für damalige Zeiten) erstaunlich offenes Liebesverhältnis“ mit Reynaldo Hahn.[129] Für den Erzähler hingegen, einen der „ganz wenigen unzweideutigen Heterosexuellen des Buches“,[130] stürzt die Entdeckung der männlichen und später der weiblichen Homosexualität sein ganzes Weltbild um (entsprechend dieser Bedeutung plante Proust, alle weiteren Bände im Untertitel mit „Sodom und Gomorrha“ zu benennen[131]). Die Entdeckung der Homosexualität ist auch die Voraussetzung für die verzweifelte Eifersucht auf etwaige lesbische Beziehungen seiner Geliebten Albertine, die das Thema des fünften und sechsten Bands bildet.

Bei der Entdeckung der Homosexualität spielt außer einem Schneider der Baron de Charlus eine zentrale Rolle, den Adorno zur „eigentlichen Zentralfigur“ des Romans ernennt, weil sich in den später geschilderten sadomasochistischen Praktiken mit männlichen Prostituierten der „Kältetod“, der sich „über die ganze Gesellschaft“ ausbreite, an dieser Romanfigur am deutlichsten vollziehe.[132] De Charlus gehört sowohl zur vornehmen Gesellschaft als auch zu ihren Randfiguren, er „verkörpert gleichzeitig die Welt der Guermantes und jene Sodoms“[133] (die sich am Schluss ebenfalls kreuzen werden, denn obgleich Saint-Loup Gilberte Swann heiratet, hat er zu dieser Zeit Affären mit Männern[134]). An der Figur des Baron vollzieht sich in besonderer Weise der Wandel, den zahlreiche Figuren durchlaufen. Er ist in einem doppelten Sinn invertiert; denn zum einen ist der Begriff „Inversion“ in Prousts Roman die Bezeichnung für Homosexualität, zum anderen gibt de Charlus sich zu Beginn von Sodom und Gomorrha als das Gegenteil dessen zu erkennen, als was er zunächst erschien. Nach Barthes ist das Motiv der „Inversion, des umgekehrten Wiedererscheinens“, das zentrale Stilelement von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.[135] Diese Bedeutungsumkehrung gilt auch für die Darstellung der Dreyfusaffäre, wie Marcel Proust 1920 in einem Brief an einen amerikanischen Schriftstellerkollegen ausführte: Es sehe zunächst „so aus, als sei Le Côté de Guermantes gegen Dreyfus. Doch Sodom et Gomorrhe II wird völlig im Sinne der Dreyfusards sein und das richtigstellen.“[136]

De Charlus, der zunächst als Macho und Grobian erschien, offenbart zu Beginn von Sodom und Gomorrha eine feminine Seite.[137] Als der Erzähler ihn heimlich beobachtet, muss er bei dem Mann, „der sich so viel auf seine Männlichkeit einbildete, dem alle anderen grauenhaft weibisch vorkamen“, an eine Frau denken, „so sehr trug er vorübergehend die Züge, den Ausdruck, das Lächeln einer solchen“.[138] Voller Verachtung blickt de Charlus auf Bloch und lässt sich über angebliche Charaktereigenschaften von Jüdinnen und Juden aus,[139] was den Erzähler vermuten lässt, er sei „ein noch größerer Dreyfus-Gegner als irgendeine der Personen, denen ich begegnet war“.[140] Doch von sich selbst behauptet de Charlus: „Die Politik ist nicht meine Sache, und ich kann nicht, weil es einen Bloch gibt, eine Nation en bloc verdammen, die Spinoza zu ihren berühmten Söhnen zählt.“[141] Bei den Verdurins schließt eine Dame aus mehreren Äußerungen, die sie zufällig mithört, hingegen, de Charlus wäre selbst „ein geschwätziger Jude“.[142] (Diese Vermutung bleibt den meisten Anwesenden allerdings verborgen, da sie sie, entsprechend den Gepflogenheiten, nicht offen ausspricht. Beim Abschied verzichtet sie sogar auf eine biblisch anmutende Redewendung, weil sie Bedenken hat, eine solche Redeweise könne „unliebenswürdig einem Juden gegenüber sein, der darin eine Anspielung hätte sehen können“.[143])

Schließlich erfährt de Charlus einen ähnlich wirkungsvollen, wenngleich schwer greifbaren Ausschluss aus der gehobenen Gesellschaft, wie er für Bloch üblich ist. Nachdem ihn ein Musiker lautstark mit den Worten, er habe sicher schon andere Männer „pervertiert“, zurückgewiesen hat, ereignet sich „etwas Außergewöhnliches“:

Monsieur de Charlus schien stumm und bestürzt sein Unglück zu ermessen, ohne dessen Ursache zu begreifen, und da er keine Worte fand, lenkte er seine Blicke der Reihe nach auf alle Anwesenden mit forschender, empörter und beschwörender Miene; er schien sie weniger danach zu befragen, was vorgefallen sei, als vielmehr, was er darauf antworten sollte.[144]

Zuvor hatte er seine potenzielle Verletzbarkeit durch ein ganzes „Register“ von verbalen Attacken zu schützen verstanden. Für gewöhnlich lag bei Gesprächen „die Initiative bei ihm, er griff an, er sagte, was er wollte (so wie Bloch sich gern über die Juden lustig machte, aber errötete, wenn man ihren Namen in seiner Gegenwart aussprach).“[145]

Die „Rasse der Tunten“ und die jüdische Minderheit. Antisemitismus und Feindschaft gegen Schwule

Für den Erzähler impliziert die Entdeckung der Homosexualität die Vorstellung einer neuen „Rasse, auf der ein Fluch liegt und die in Lüge und Meineid leben muss“.[146] Um sich das Leben von schwulen Männern vorzustellen, greift er auf die Analogie der jüdischen Minderheit zurück: Ausgeschlossen von der Gesellschaft, „außer in den Tagen schwerer Schicksalsschläge, wo sich die meisten um das Opfer scharen wie die Juden um Dreyfus“, würden sie im Geheimen leben, „gezeichnet“ von einer Verfolgung, die der „der Juden gleicht“. Auf „der Flucht voreinander“ würden sie die Nähe von heterosexuellen Männern suchen, um „nach außen hin weniger homosexuell“ zu wirken, und denjenigen, denen „es gelingt zu verbergen, daß sie dazugehören, gern die Maske abreißen“, um sich selbst „zu entschuldigen“.[147] In ähnlicher Weise schildert Sartre das Verhalten der unauthentischen Jüdinnen und Juden. Sie würden einerseits versuchen, „die ethnischen Züge“ bei ihren eigenen Familienangehörigen zu ignorieren, andererseits ihre „Glaubensgenossen mit den Augen des Antisemiten“ belauern.[148]

Die vom Erzähler in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit vorgenommene Analogie zwischen Homosexuellen und jüdischer Minderheit ist kein Versuch, eine Theorie aufzustellen, und sie ist auch nicht logisch konsistent. Der Vergleich trägt nur bedingt; anders als schwule Männer, die ihre Mütter über ihre sexuelle Identität „ihr Leben lang belügen“ können, ist dies für Jüdinnen und Juden weder möglich noch nötig.[149] Die jüdische Identität wiederum wird nach der Halacha biologisch tradiert, was für Homosexualität nicht gilt. Der Erzähler nennt selbst einen weiteren Unterschied, der darin besteht, dass man nicht „in der gleichen Weise, wie man eine zionistische Bewegung angeregt hat, eine sodomitische Bewegung ins Leben rufen und Sodom wieder aufbauen wollte“.[150]

Allerdings bestand eine auffällige Parallele darin, dass beide Minderheiten am Ende des 19. Jahrhunderts nicht staatlich verfolgt und trotzdem diskriminiert wurden. Jüdinnen und Juden waren vor dem Gesetz gleichberechtigt, und in Frankreich wurde Homosexualität seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert nicht mehr kriminalisiert.[151] Wie Hannah Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft ausführt, einte Jüdinnen und Juden wie Homosexuelle in der Dritten Republik die „zweideutige Situation“, dass sie in einer altmodischen, sich selbst tolerant gebenden Gesellschaft als Ausnahmen geduldet wurden, sodass sie zugleich ihre Identität verheimlichen und zu erkennen geben mussten und so in einem „komplizierte[n] Spiel des Zeigens und Versteckens“ gefangen waren.[152]

Zugleich verweist die Analogie auf eine tiefergehende Parallele zwischen Judenfeindschaft und der Feindschaft gegen Lesben und Schwule.[153] Jüdinnen und Juden wurde seit dem 19. Jahrhundert nachgesagt, die scheinbar natürliche Ordnung der Geschlechter zu unterwandern, weil sie angeblich selbst eine ‚unnormale‛ geschlechtliche Identität hätten und aufgrund ihrer vermeintlichen unheimlichen, nicht greifbaren Macht andere Menschen damit beeinflussen würden.[154] Vor diesem Hintergrund, so Meike Günther, könne es nicht überraschen, dass sich die moderne Judenfeindschaft zeitgleich mit der Homofeindschaft in Europa ausbreitete. Im gleichen Zeitraum, in dem Jüdinnen und Juden zu einer „Rasse“ erklärt wurden, galt auch „die Homosexualität als rassifiziert“.[155] Von Lesben und Schwulen als einer „Rasse“ zu sprechen, war für Proust, als er Á la recherche du temps perdu verfasste, nichts Neues mehr. Bereits in dem 1909 abgebrochenen Fragment Gegen Saint-Beuve war ein Kapitel mit „Rasse der Tunten“ betitelt.[156] Zugleich fügt sich mit dem Bild, dass Homosexuelle eine „Rasse“ bilden würden, das Hauptthema von Sodom und Gomorrha in die sonstige Anlage des Romans.[157]

In seiner Vorlesung von 1975/76, In Verteidigung der Gesellschaft, stellt Michel Foucault die These auf, dass das Bild von den Adelsfamilien in der nichtaristokratischen Gesellschaft unterschwellig den politischen Diskurs bis in die Gegenwart präge und nicht nur der modernen Vorstellung der Nation, sondern auch der des Proletariats zugrunde liege. Im 19. Jahrhundert hatte der französische Adel seinen Herrschaftsanspruch verloren und begann, seine Geschichte „in der Form von Privilegien zu erzählen, über welche er früher verfügt habe, die er dann verloren habe und die es wiederzuerlangen gelte“.[158] An diese Vorstellung eines angeborenen Herrschaftsanspruchs, den man aufgrund unglücklicher Umstände zu Unrecht verloren habe, knüpfe, so Foucault, der europäische Nationalismus und Rassismus an, denn der Anspruch, dazuzugehören und mitentscheiden zu dürfen, werde weiterhin durch die Geburt legitimiert.

Der Adel ist eine Nation neben anderen Nationen, die alle im Staat zirkulieren und gegeneinander antreten. Aus dieser Vorstellung, aus diesem Begriff von Nation geht das berühmte revolutionäre Problem der Nation hervor; aus ihr gehen natürlich auch die fundamentalen Begriffe des Nationalismus des 19. Jahrhunderts hervor; aus ihr geht auch der Begriff der Rasse und schließlich der Begriff der Klasse hervor.[159]

Bereits Sartre schrieb in Überlegungen zur Judenfrage mit Blick auf das antisemitische Weltbild von dem Wunsch nach einer Art „Geburtsadel“, einer „Höherwertigkeit“, die man nicht „verdienen“ müsse, sondern von Geburt an besitze und entsprechend „auch nicht verlieren“ könne.[160] Damit ist die Judenfeindschaft zugleich das Scharnier für ein klassenübergreifendes nation building: „Proust hat zum Beispiel gezeigt, wie der Anti-Dreyfusianismus den Herzog seinem Kutscher näherbrachte, wie sich bürgerliche Familien dank ihrem Haß gegen Dreyfus Zutritt zu den Häusern des Adels erzwangen.“[161] Genau über diesen Effekt beschwert sich die Herzogin von Guermantes, wie zitiert, mehrmals.

Wenn Foucaults These stimmte, hätte Proust mit der Beschreibung des Adelsmilieus eine Keimzelle der politischen Diskurse des 19. und 20. Jahrhunderts in den Blick genommen. Dass der Erzähler das populäre Bild der im Staat zirkulierenden „Nationen“ auch auf die machtlose Minderheit der Homosexuellen überträgt, wäre zwar ungewöhnlich, würde aber zugleich die Wirkungsmacht dieser Vorstellung demonstrieren. In der Eifersucht wegen Albertines möglichen Affären kehrt die Vorstellung von lesbischen und schwulen „Rassen“ noch einmal wieder und offenbart ihre paranoide Seite. Zugleich taucht dabei implizit das offizielle Thema der Dreyfus-Affäre wieder auf, wenn der Erzähler Albertines mögliche Liebesaffären mit den Aktivitäten einer Spionin vergleicht. Albertine wäre in seinen Augen „eine weit größere Verräterin denn eine Spionin“, denn eine Spionin täusche ihr Umfeld „nur über ihre Nationalität“, während eine lesbische Frau, die ihren Ehemann mit Frauen betrüge, „nicht der übrigen Menschheit angehörte, sondern einer fremden Rasse, die sich unter sie mischt, in ihr versteckt, doch niemals mit ihr verschmilzt [et qui même eût agi plus traîtreusement encore qu’une espionne, car celle-ci ne trompe que sur sa nationalité, tandis qu’Albertine c’était sur son humanité la plus profonde, sur ce qu’elle n’appartenait pas à l’humanité commune, mais à une race étrange qui s’y mêle, s’y cache et ne s’y fond jamais]“.[162]

In Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist der Erzähler nicht nur fasziniert davon, dass Adlige aus einer Familie mit einer langen Geschichte stammen. Er ist überdies überzeugt, dass die einzelnen Nachkommen diese Vergangenheit gewissermaßen in sich trügen, dass sie sie verkörpern. So ist sein Konzept von „Rassen“ oder „race“ schillernder als das streng biologistische.[163] Bereits in Der Weg nach Guermantes problematisiert er die „Formulierung von der Permanenz der Rassen“, denn sie treffe nur unzureichend den Eindruck, den er bei der Begegnung mit „Orientalen“ erhalte: Es handle sich weniger um eine biologische Eigenschaft als um das Gefühl, man befände sich „in Gegenwart von Geschöpfen, die durch die Kraft des Spiritismus zur Erscheinung gebracht würden“. Hätte er in einem Salon Bloch fotografiert, so ist er überzeugt, damit „ein Bild von Israel zu erhalten, das, weil es nicht der Menschheit zu entstammen scheint, ebenso beunruhigend und, weil es ihr doch allzu sehr ähnelt, ebenso enttäuschend gewesen wäre, wie Geisterphotographien es sind“.[164]

Das Konzept der „race“ bleibt in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ambivalent.[165] Einerseits ist der Ich-Erzähler, wie viele andere Figuren, bis zum Schluss überzeugt, er könne das Geschlecht, die Abstammung, die Herkunft einer anderen Person, „jene Familie hochgebildeter Fürstlichkeiten [la race de princes lettrés]“,[166] ansehen. Andererseits irren sich wiederholt Figuren des Romans in ihren Zuschreibungen, wie die Guermantes über Swanns angebliche fürstliche Vorfahren, und auch der Erzähler verliert im Lauf der Erzählung zentrale Gewissheiten.[167] Als junger Mann, bemüht, die Aura einzelner Personen zu ergründen, ist er sich sicher, er könne die „Rasse und aristokratische Vornehmheit“ „mühelos“ erkennen,[168] und er zieht die Geschmacksurteile von Adligen dem Geschmacksurteil „des größten Kritikers der Welt“ vor, weil er sie für wesensmäßig anders und besser hält. Denn bei dem Urteilsvermögen eines nichtadligen Kritikers handle es um „einen Geist, der dem meinen zwar überlegen, aber doch von gleicher Beschaffenheit war. Doch was die Herzogin und die Prinzessin von Guermantes dachten“, sei von einem „unschätzbarem Wert“.[169]

Der Kunstverstand soll demnach eine Frage der „Rasse“ sein. Die Beziehung zur nationalen Kunst ergibt sich aus der Zugehörigkeit zur Nation. Zum antisemitischen Konsens gehört die Überzeugung, die der Erzähler in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit nicht erwähnt, nach der Jüdinnen und Juden zu Werken der Kunst letztlich keinen Zugang hätten. Sartre hat diese Sichtweise in Überlegungen zur Judenfrage beschrieben, indem er sich in einen Antisemiten hineinversetzte: „Und warum sollte ich, ein Mittelmäßiger, verstehen können, was der scharfsinnigste, kultivierteste Verstand nicht erfassen konnte? Weil ich Racine besitze. Racine und meine Sprache und meinen Grund und Boden.“[170]

Der Erzähler in Prousts Roman muss allerdings zur Kenntnis nehmen, dass die Aura, die „eingebildete Ferne der Vergangenheit“, die sowohl künstlerischen Werken als auch den alten adligen Familien einen ganz besonderen Glanz verleihe,[171] ein soziales Konstrukt ist und dass vermutlich eine Zeit anbricht, in der der altehrwürdige Glanz verblassen wird. In einer „auf Gleichheit beruhenden Gesellschaft“ verschwände die „Achtung vor einem Prestige […], das, um wirksam zu sein, auf Einbildung beruhen muß“. Diese Achtung würde „in einer auf Gleichheit begründeten Welt plötzlich in nichts zerfallen […], wie alles, was nur fiduziarischen Wert hat“, also auf Vertrauen, Treu und Glauben beruht.[172]

3. Ein Abbild der Realität? Die französische Gesellschaft und der Erzähler

Bette H. Lustig verteidigt Proust vor der Identifikation mit dem Erzähler. „Different critics“, schreibt sie in Judaism in Marcel Proust, „have suggested that Proust was anti-Semitic, but several of his letters have suggested the contrary.“[173] Außer auf Prousts Engagement als Intellektueller verweist Lustig auf eine Passage in Der Weg nach Guermantes, die sie als eine „apologia of the Jew“ liest.[174] In dieser Stelle heißt es von den Intellektuellen, dass sie den anderen Menschen zunächst „mißfielen – insbesondere die Juden, natürlich die nichtassimilierten, von den übrigen kann nicht die Rede sein“. Später hätte die Umwelt aber erkannt, dass es sich bei diesen Intellektuellen um ehrbare Personen, um „Menschen von hohem geistigem und moralischem Rang“, handle, während die Guermantes „eine traurige Figur machten mit ihrer inneren Dürre, ihrer oberflächlichen Religiosität“ und „ihrer familienbezogenen Apologie eines Chistentums, das unweigerlich […] auf eine kolossale Geldheirat hinauslief“.[175]

Mit der Identität seines Erzählers hat Proust selbst ein verwirrendes Spiel getrieben. 1913, zur Veröffentlichung des ersten Bands, betonte er in einem Interview, dass „die Person, die erzählt, die ‚Ich‛ sagt“, „nicht ich selbst“ sei.[176] Ein Jahr darauf bittet er seinen Jugendfreund Reynaldo Hahn, mit niemandem über seine Form der Trauer zu sprechen; er, Proust, würde beizeiten darüber etwas schreiben, allerdings „unter dem Pseudonym Swann“.[177] 1920 präzisierte er in einem Text über Flaubert, dass in Du côté de chez Swann der Ich-Erzähler „nicht immer“ er selbst sei.[178] In Band 5, Die Gefangene, wird der Erzähler mit Marcel angesprochen, allerdings unter der Prämisse, dass man „dem Erzähler denselben Vornamen verliehe, den der Verfasser des Buches trägt“.[179]

Roland Barthes wiederum betont, dass die Besonderheit von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gerade darin bestehe, die Unterscheidungen zwischen Protagonist, Erzähler und Autor zu verwischen.[180] Edmund White schreibt, in Á la recherche du temps perdu habe Proust mit der „Vermischung von Autobiographie und Fiktion“ einen der „wichtigsten literarischen Trends des zwanzigsten Jahrhunderts“ initiiert.[181] Für dieses Spiel mit Autobiografie und Fiktion ist Philip Roths 2004 veröffentlichter Roman The Plot against America, der sich ebenfalls mit dem modernen Antisemitismus beschäftigt, ein aktuelles Beispiel.[182]

Die Verwirrung, die die fiktiven Erinnerungen des Erzählers auslösen, bleibt auch dann bestehen, wenn man zwischen Autor und Erzähler eindeutig unterscheidet. Denn einerseits findet der Erzähler am Schluss für sich das „wahre Leben“. Andererseits lösen sich im Verlauf der Erzählung viele Gewissheiten auf, sodass er oft nicht zwischen richtigen Erinnerungen und Einbildungen unterscheiden kann.[183] Im letzten Band, Die wiedergefundene Zeit, entdeckt der Erzähler mit dem Roman das Medium für das „wahre Leben, das endlich entdeckte und erhellte“, das lediglich in der „Literatur“ aufgehoben sei. Dieses wahre Leben wohne in jedem Menschen, doch die meisten würden es nicht erkennen, „weil sie es nicht zu erhellen versuchen. Infolgedessen ist ihre Vergangenheit von unzähligen Photonegativen angefüllt, die ganz ungenutzt bleiben, da der Verstand sie nicht ‚entwickelt‛ hat.“[184]

Die wiederkehrende Fotografiemetapher verweist auf grundsätzliche Unabgeschlossenheit der Darstellung und damit auf eine Aporie der literarischen Form.[185] Denn abgesehen davon, dass die „unwillkürliche Erinnerung“, die die Suche nach der verlorenen Zeit initiiert, wie schon die sinnliche Wahrnehmung die Realität auf ganz andere Weise speichert und rekonstruiert, als dies ein Fotoapparat leistet – die „lebendige Realität“, heißt es in Sodom und Gomorrha, „besteht für uns nicht, solange sie nicht durch unser Denken neu erschaffen ist [Cette réalité n’existe pas pour nous tant qu’elle n’a pas été recréée par notre pensée]“,[186] und in Die wiedergefundene Zeit bezeichnet der Erzähler den Erinnerungsvorgang als „die durch das Gedächtnis vollzogene Wiedererschaffung [la recréation par la mémoire]“[187] –, erschien das junge Massenmedium der Fotografie vielen Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerade nicht als schlichte Wiedergabe der objektiven Wirklichkeit, sondern als ein unheimliches Medium.

Fotografie wirkte auf Betracherinnen und Betrachter zu dieser Zeit als ein unheimlicher „Realitätsverstärker“.[188] 1931 schrieb Walter Benjamin in „Kleine Geschichte der Photographie“ von dem „Optisch-Unbewußten“, das die Fotografie ans Licht bringe, da sie mehr und ganz anderes als das zeige, was die Sinne im Alltag wahrnehmen.[189] Das Gleiche ließe sich von Prousts Roman sagen; so wie man durch Vergößerungen einzelner Ausschnitte aus einer Fotografie unendlich viele weitere gewinnen kann, so „zergliedert“ und vergößert auch Prousts Erzähler, wie Paul Valéry schon 1924 feststellte, und er vermittle dem Publikum das Gefühl, „unbegrenzt weiter zergliedern zu können“.[190] Für Rainer Warning widerspricht deswegen der letzte Band der impliziten Anlage der Erzählung. Das „Grundgesetz der Recherche“ sei vielmehr „ein unaufhörliches Wachsen ohne absehbares Ende“.[191]

Die Besonderheit von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit besteht viel weniger in dem gewöhnlichen Leben seines Erzählers als in dem Versuch, wie James Joyce in Ulysses (1922) oder Virginia Woolf in Mrs Dalloway (1925) und To the Lighthouse (1927), den Verlauf der Zeit, von Vergangenheit und Gegenwart, im Spiegel eines von Zeitlichkeit selbst geprägten Bewusstseins darzustellen.[192] Einerseits handelt es sich bei Auf der Suche nach der verlorenen Zeit um, wie Barthes betont, den letzten großen belletristischen Versuch, eine ganze Welt zu erfassen,[193] um eine „gigantische Gesellschaftsstudie“,[194] andererseits um die Dekonstruktion ebendieses Romankonzepts. Bereits im ersten Band räumt der Erzähler ein, er habe die Gewissheit, dass etwas kein „Schauspiel“ sei, „seit langem verloren“.[195] In Sodom und Gomorrha sagt der Erzähler von sich deutlich drastischer, es sei sein Schicksal, „immer nur Phantome zu verfolgen, deren Wirklichkeit zu einem guten Teil nur in meiner Einbildungskraft bestand“.[196]

Obwohl der Ich-Erzähler im Lauf seiner fiktiven Lebenserinnerungen unzuverlässiger wird,[197] so zeigen Hannah Arendts und Jean-Paul Sartres Lektüren, dass die Darstellung der französischen Gesellschaft in Á la recherche du temps perdu durchaus als Chronik gelesen wird. Dass sich die Zweifel des Erzählers an dem Liebesglück, an den Gefühlen Albertines und auch seinen eigenen nicht auf die Darstellung der Dreyfus-Affäre und des Antisemitismus übertragen, liegt daran, dass diese mit den historisch überprüfbaren Fakten übereinstimmt.[198] Es ist historiografisch erforscht und gerichtlich festgestellt, dass es sich bei der Dreyfus-Affäre um einen Justizskandal handelte, bei dem die angeblichen Beweise gefälscht worden waren. Léon Blum schrieb 1935, der Kampf sei 1906 „eindeutig und vollständig gewonnen“ worden, denn nach der Rehabilitation habe es „auf der ganzen Welt in keinem Land auch nur ein einziges denkendes Wesen [gegeben], das einen Zweifel an seiner Unschuld hegen könnte“.[199] Diese – die historisch korrekte – Sichtweise übernehmen in Prousts Roman allmählich die meisten Figuren.

Auch die Beschreibung der verschiedenen Ausdrucksformen der latenten und manifesten Judenfeindschaft erscheinen so realistisch, dass man sie, wie Arendt und Sartre, als korrekte Darstellung der französischen Gesellschaft an der Schwelle zum 20. Jahrhundert übernehmen kann. Die Judenfeindschaft verschwand zwar nicht; sogar Picquart, der sich für Dreyfus eingesetzt hatte, fiel „aus irgendeinem dunklen Grund in seine frühere Antipathie gegen die Juden zurück; er weigerte sich, Dreyfus die Hand zu geben, […]“.[200] Doch die Dreyfus-Affäre sorgte dafür, dass das Problem als solches erkannt und benannt wurde, und zumindest in Bezug auf diesen Skandal hat sich die Position der Intellektuellen, die wie Proust Antisemitismus verurteilen, durchgesetzt. „Am Ende der Recherche zeigt Proust, wie die Dreyfus-Affäre, der Krieg, aber vor allem die Zeit in Person die Gesellschaft tiefgreifend verändert haben.“[201]

Der Erzähler kommentiert zwar, aber er positioniert sich – im Unterschied zum Autor Proust – nicht politisch. Im letzten Band, Die wiedergefundene Zeit, kritisiert der Erzähler die Idee einer engagierten Literatur. Im Gegensatz zu „verschiedenen literarischen Theorien“, die „darauf ausgingen, ‚den Künstler aus seinem elfenbeinernem Turm herauszulocken‛“ und „große Arbeiterbewegungen“, edelmütige Intellektuelle oder andere Helden zu schildern,[202] sieht er es nicht als die Aufgabe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern an, engagierte Literatur zu verfassen. Joseph Jurt zeigt, dass Proust seit dem Fragment gebliebenen Romanentwurf Jean Santeuil Proust eine „engagierte Wahrheitsethik“ vertrat, die keine Parteinahme bedeutete, sondern eine selbstkritische, authentische Suche nach der Objektivität. Insofern bestehe, so Jurt, eine Parallele zwischen der politischen Haltung der Intellektuellen, die in der Dreyfus-Affäre nach der Wahrheit suchten, und „dem Schriftsteller-Ethos von Proust, dem es ebenfalls darum geht, die Gesetzmäßigkeiten jenseits der Erscheinungen zu entziffern“.[203] Gerade seine scheinbar unparteiische, präzise, „dichte“ Beschreibung von Äußerungen und Verhaltensformen wie auch seine selbstkritischen Reflexionen ermöglichen ein facettenreiches Bild der verschiedenen, auch subtilen Formen der Judenfeindschaft, die der Erzähler an zahlreichen Stellen als solche benennt und damit markiert.

Für die gegenwärtige Antisemitismusforschung mag es zudem reizvoll sein, dass sich bestimmte Vorstellungen, die zum antisemitischen Code gehören, in die Erinnerungen des Erzählers einschleichen. Gerade dass er aus jenem Bereich des Vorbewussten schöpft, in den das logische Denken suspendiert ist, ermöglicht es ihm, der Verwandtschaft zwischen der Feindschaft gegen Homosexuelle und Antisemitismus nachzuspüren. Zugleich ist es heikel, sich in diesem vorlogischen Bereich zu bewegen. Einerseits ist es nur konsequent, dass der Erzähler, der „als Figur an der erzählten Welt teilnimmt“,[204] auch in seinen Urteilen, Überzeugungen und Meinungen ein Kind seiner Zeit bleibt und sich nicht gänzlich von der Mehrheitsmeinung freimachen kann, obwohl er sich von den manifesten Formen der Judenfeindschaft distanziert. Andererseits setzt eine kritische Lektüre des latenten Antisemitismus des Erzählers bereits eine radikal kritische Perspektive auf die Judenfeindschaft in allen ihren Varianten voraus. Denn selbst einem unzuverlässigen Erzähler kommt eine besondere Autorität zu; so besteht die Gefahr, dass sich bei der Lektüre die Vorstellungen über „die Juden“, insbesondere in Bezug auf Swann, im Lauf der Erzählung verfestigen.

* Thomas Klauck, Karina Korecky und Agnieszka Pufelska danke ich für entscheidende Anregungen und kritische Anmerkungen zu früheren Fassungen.

Der Beitrag erschien in: Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft II. Antisemitismus in Text und Bild – zwischen Kritik, Reflexion und Ambivalenz, Herausgegeben von Hans-Joachim Hahn und Olaf Kistenmacher (Europäisch-jüdische Studien – Beiträge, Band 37), De Gruyter 2019. Lizensiert unter BY-NC-ND 4.0.

Anmerkungen:

- Painter, George D.: Marcel Proust. Eine Biographie. Teil I [1959]. Aus dem Englischen von Christian Enzensberger. Frankfurt am Main 1962. S. 394. Siehe auch Tadié, Jean-Yves: Marcel Proust. Biographie [1996]. Aus dem Französischen von Max Looser. Frankfurt am Main 2017. S. 380–417, S. 391. ↑

- Bering, Dietz: Die Intellektuellen. Geschichte eines Schimpfworts. Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1982. S. 32–67; Jurt, Joseph: Frankreichs engagierte Intellektuelle. Von Zola bis Bourdieu. Göttingen 2012. S. 31–47. ↑

- Proust, Marcel: Jean Santeuil (Frankfurter Ausgabe. Werke III, Band 1-2). Aus dem Französischen von Eva Rechel-Mertens, revidiert von Luzius Keller. Frankfurt am Main 1992. S. 671–733. ↑

- Jurt, Joseph: Politisches Handeln und ästhetische Transposition. Proust und die Dreyfus-Affäre. In: Marcel Proust. Lesen und Schreiben. Hrsg. von Edgar Mass und Volker Roloff. Frankfurt am Main 1983. S. 85–107, hier S. 99. Siehe auch Müller, Elfriede: Die Politisierung der Erinnerung. Marcel Proust und die Dreyfus-Affäre. In: Jour-fixe-Initiative Berlin (Hrsg.): Kunstwerk und Kritik. Münster 2003. S. 13-31; Ritte, Jürgen: Proust, Dreyfus und die Affären der Belle Époque. In: Marcel Proust und die Belle Époque. Hrsg. von Thomas Hunkeler und Luzius Keller. Köln 2002. S. 56–69. ↑

- Proust, Marcel: Die wiedergefundene Zeit, S. 51/S. 50. Siehe auch ders.: Die Gefangene, S. 50–53/S. 48–52. Im Folgenden bezieht sich die erste Seitenangabe in der Fußnote auf die 2002 abgeschlossene, siebenbändige Werkausgabe, Frankfurt am Main, die, basierend auf der ersten vollständigen deutschen Fassung von Eva Rechel-Mertens, von Luzius Keller und Sibylla Laemmel revidiert und von Keller herausgegeben wurde. Die zweite Seitenangabe verweist auf die 2016 abgeschlossene Neuübersetzung in sieben Bänden von Bernd-Jürgen Fischer, Stuttgart. Bei französischen Zitaten wurde die Ausgabe herangezogen: Marcel Proust: À la recherche du temps perdu. 15 Bände. Paris 1946–47. ↑

- Proust, Sodom und Gomorrha (wie Anm. 5), S. 159/S. 150. ↑

- Proust, Die Flüchtige/Die Entflohene (wie Anm. 5), S. 365/S. 349. ↑

- Proust, Die Flüchtige/Die Entflohene (wie Anm. 5), S. 237/S. 227f. Siehe auch Proust, Sodom und Gomorrha (wie Anm. 5), S. 420/S. 394f. ↑

- Curtius, Ernst Robert: Marcel Proust [1925]. Berlin/Frankfurt am Main 1952. S. 63, S. 102. ↑

- Blum, Léon: Beschwörung der Schatten. Die Affäre Dreyfus [1935]. Aus dem Französischen von Joachim Kalka. Berlin 2005. S. 56. ↑

- Es ist kaum möglich, die Rezeption von Prousts Hauptwerk innerhalb Europas auch nur zu nennen. Eine aktuelle Interpretation legt Rainer Warning vor. Warning, Rainer: Marcel Proust. Paderborn 2016. Viele Proust-Deutungen sind selbst Klassiker geworden. Barthes, Roland: Eine Forschungsidee. In: Ders.: Das Rauschen der Sprache (Kritische Essays IV). Aus dem Französischen von Dieter Hornig. Dritte Auflage. Frankfurt am Main 2012. S. 301–306; Ders.: „Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen“ [1978]. In: Ders.: Das Rauschen der Sprache, S. 307–320; Beckett, Samuel: Proust. Essay [1931]. Aus dem Englischen von Marlis und Paul Pörtner, Katharina Raabe und Werner Morlang. Frankfurt am Main 1989; Butor, Michel: Die ‚Augenblicke‛ Marcel Prousts [1950–1955]. In: Ders.: Aus dem Französischen von Helmut Scheffel. München 1963. S. 82–96; Deleuze, Gilles: Proust und die Zeichen [1964]. Aus dem Französischen von Henriette Beese. Berlin 1993; Jauß, Hans Robert: Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts „A la recherche du temps perdu“. Ein Beitrag zur Theorie des Romans [1955]. Frankfurt am Main 1986; Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie und Solidarität. Aus dem Amerikanischen von Christa Krüger. Frankfurt am Main 1989. S. 162–201. Siehe auch die Verfilmungen von Chantal Akerman, La Captive (2000), und Volker Schlöndorff, Un amour de Swann (1984). Zur Proust-Rezeption deutschsprachigen Autorinnen und Autoren vor und nach 1945 siehe Hölter, Achim: Marcel Proust. Leseerfahrungen deutschsprachiger Schriftsteller von Theodor W. Adorno bis Stefan Zweig. Frankfurt am Main 1998. ↑

- Benjamin, Walter: Kleine Geschichte der Photographie [1931]. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Band II.1. Frankfurt am Main 1991. S. 368–385, hier S. 378; Ders.: Zum Bilde Prousts [1929]. In: Ders.: Gesammelte Schriften II.1. Hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main 1991. S. 310–324. ↑

- Proust, Guermantes/Der Weg nach Guermantes (wie Anm. 5), S. 586/S. 563/Band VIII, S. 76. Später merkt der Erzähler selbstkritisch an, ein Schriftsteller könne „in die Lage [kommen] zu meinen, die Dinge der Vergangenheit hätten einen Reiz in sich selbst“. Proust, Guermantes/Weg nach Guermantes (wie Anm. 5), S. 772/S. 738. ↑

- Proust, Guermantes/Der Weg nach Guermantes (wie Anm. 5), S. 64/S. 64/Band VI, S. 92. ↑

- Adorno, Theodor W.: Kleine Proust-Kommentare [1958]. In: Ders.: Versuch, das ‚Endspiel‛ zu verstehen. Aufsätze zur Literatur des 20. Jahrhunderts I. Frankfurt am Main 1972. S. 86–100, hier S. 95. ↑

- Adorno, Kleine Proust-Kommentare (wie Anm. 15), S. 88. ↑

- Tadié, Marcel Proust (wie Anm. 1), S. 792–793. ↑

- Binet-Valmer, Gustave. Comœdia. 22. Mai 1921. Zitiert nach: Tadié, Marcel Proust (wie Anm. 1), S. 871. ↑

- Céline, Louis-Ferdinand. Zitiert nach: Zweifel, Stefan: Im „Herzen“ der Literatur. In: Proust, Marcel: Das Flimmern des Herzens. Aus dem Französischen von Stefan Zweifel. Berlin 2017. S. V–XXXV, hier S. XXXIII, Fußnote 23. ↑

- Sternheim, Carl: Widerwille [1926]. In: Hölter, Marcel Proust. Leseerfahrungen (wie Anm. 11), S. 43–45, hier S. 43. ↑

- Grab, Hermann: Zu Prousts Judentum. In: Hölter, Marcel Proust. Leseerfahrungen (wie Anm. 11), S. 99. ↑

- Récanati, Jean: Profils juifs de Marcel Proust. Paris 1979; Topping, Margaret: Proust’s Gods. Christian and Mythological Figures of Speech in the Works of Marcel Proust. Oxford/New York 2000. S. 100; Wolitz, Seth L.: The Proustian Community. New York 1971. ↑

- Kristeva, Julia: Time & Sense. Proust and the Experience of Literature. Aus dem Französischen von Ross Guberman. New York 1996. S. 35. ↑

- Sartre, Jean-Paul: Überlegungen zur Judenfrage [1954] (Gesammelte Werke in Einzelausgaben: Politische Schriften, Band 2). Aus dem Französischen von Vincent von Wroblewsky. Reinbek bei Hamburg 1994. S. 9–91, hier S. 21–22. ↑

- Gespräche zwischen Jean-Paul Sartre, Arlette El Kaim-Sartre und Ely Ben Gal [1972]. In: Sartre, Überlegungen zur Judenfrage (wie Anm. 24), S. 93–129, hier S. 102. ↑

- Sartre, Überlegungen zur Judenfrage (wie Anm. 24), S. 25. ↑

- Sartre, Überlegungen zur Judenfrage (wie Anm. 24), S. 57. ↑

- Sartre, Überlegungen zur Judenfrage (wie Anm. 24), S. 79. Hervorhebung im Original. ↑

- Salzborn, Samuel: Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne. Sozialwissenschaftliche Theorien im Vergleich. Frankfurt am Main/New York 2010. S. 62–63, Fußnote 18. ↑

- Von Wroblewsky, Vincent: Sartre, Dreyfus und die Juden. In: Julius H. Schoeps/Hermann Simon (Hrsg.): Dreyfus und die Folgen. Berlin 1995. S. 289–311, hier S. 294. ↑

- Arendt, Hannah: Antisemitism [circa 1938–1939]. In: Dies.: The Jewish Writings. Hrsg. von Jerome Kohn und Ron H. Feldman. New York 2007. S. 46–121. ↑

- Kristeva, Time & Sense (wie Anm. 23), S. 155. ↑

- Arendt, Antisemitism (wie Anm. 31), S. 70–75, S. 85–90, S. 100–111. ↑

- Arendt, Antisemitism (wie Anm. 31), S. 64–65. ↑

- Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft [1951]. Aus dem Amerikanischen von Hannah Arendt. Zwölfte Auflage. München 2008. S. 191. ↑

- Lustig, Bette H.: Judaism in Marcel Proust. Anti-Semitism, Philo-Semitism, and Judaic Perspectives in Art. New York [u.a.] 2012. S. 17. ↑

- Lustig, Judaism in Marcel Proust (wie Anm. 36), S. 8. ↑

- Blum, Léon: Beschwörung der Schatten. Die Affäre Dreyfus [1935]. Aus dem Französischen von Joachim Kalka. Berlin 2005; Thalheimer, Siegfried (Hrsg.): Die Affäre Dreyfus. München 1963. ↑

- Dreyfus, François Georges: Antisemitismus in der Dritten Französischen Republik. In: Martin, Bernd u. Ernst Schulin (Hrsg.): Die Juden als Minderheit in der Geschichte. München 1981. S. 231–248, hier S. 236. Siehe auch Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (wie Anm. 35), S. 122–130. ↑

- Bergmann, Werner: Geschichte des Antisemitismus. Dritte Auflage. München 2002. S. 52–53. ↑

- Holz, Klaus: Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung. Hamburg 2001. S. 298–358. ↑

- Thalheimer, Affäre Dreyfus (wie Anm. 38), S. 137. ↑

- Thalheimer, Affäre Dreyfus (wie Anm. 38), S. 217. ↑

- Biermann, Karlheinrich: Marcel Proust. Reinbek bei Hamburg 2005. S. 45. ↑

- Painter, Marcel Proust (wie Anm. 1), S. 343–349. ↑

- Tadié, Marcel Proust (wie Anm. 1), S. 380–381. Der Titel des ersten Dreyfusards kommt wahrscheinlich Bernard Lazare zu, der Joseph Reinach über die Fälschung informiert hatte. Voigt, Sebastian: Intellektuelle politische Interventionen. Bernard Lazares Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts. In: Hahn, Hans-Joachim und Olaf Kistenmacher (Hrsg.): Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft. Zur Geschichte der Antisemitismusforschung vor 1944. Berlin/München/Boston 2015. S. 149–171. ↑

- Tadié, Marcel Proust (wie Anm. 1), S. 738. ↑

- Proust, Guermantes/Weg nach Guermantes, S. 263/S. 255/Band VII, S. 19. ↑

- Proust, Guermantes/Weg nach Guermantes, S. 328/S. 316. ↑