Der weite Weg vom Ende der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung der Sinti*zze und Rom*nja über deren Verdrängung und Verharmlosung hin zu Verständnis und Verantwortungsbewusstsein

Von Thomas Tews

Vorbemerkung

Um diskriminierende und verletzende Sprache zu vermeiden, folgt dieser Text der von der romani Aktivistin Elsa Fernandez für ihr 2020 erschienenes Buch „Fragmente über das Überleben. Romani Geschichte und Gadje-Rassismus“ gewählten Herangehensweise: „Ich schreibe die gadje Schimpfwörter nicht, ich verstumme sie mit ****, außer wenn sie in romane Zeug*innenschaften oder Buchtiteln vorkommen.“[1] „Gadje“ ist eine romani Bezeichnung für Menschen ohne romani Geschichte oder Gegenwart.

Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti*zze und Rom*nja kennt verschiedene romane Benennungen (zum Beispiel „Samudaripen“ und „Pharrajmos“/„Porajmos“). Der vorliegende Text verwendet die Bezeichnung „Porajmos“, da sie im Deutschen am gängigsten ist.

Verdrängung und Verharmlosung

Mit Sicherheit fielen mehr als 200.000 Sinti*zze und Rom*nja dem nationalsozialistischen Genozid zum Opfer, die Schätzungen reichen bis zu einer halben Million.[2] Die Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager waren physisch und psychisch schwer gezeichnet und ihre Familienstrukturen weitgehend zerstört. Dazu gesellte sich materielle Not, denn nach dem Krieg verweigerten die Behörden die Aushändigung der von der NS-Diktatur eingezogenen Wandergewerbebescheinigungen. Dies schmälerte die musischen, handwerklichen und anderen ambulanten Verdienstmöglichkeiten der Sinti*zze und Rom*nja, die durch die Industrialisierung ohnehin immer mehr an den Rand gedrängt worden waren, noch weiter. Zudem wurden sie wieder „unausgesetzt“ von der jeweils zuständigen Ortspolizeibehörde überwacht, wie es in einer württembergischen Sammlung von Rechtsvorschriften aus dem Jahre 1949 heißt. Dabei waren die „neuen“ Beamten zu einem großen Teil die „alten“ Beamten, welche für die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti*zze und Rom*nja verantwortlich gewesen waren. Sie unterbreiteten nun Vorschläge für die Wiedergutmachungsverfahren und berieten die Wiedergutmachungsämter mit Gutachten. In Württemberg lud am 21. Februar 1950 die Wiedergutmachungsabteilung des Württembergischen Justizministeriums zu einer Besprechung ein, zu der im Protokoll vermerkt ist:

„Die erschienenen Herren erklärten übereinstimmend, daß die **** ein verlogenes, verstohlenes, unzuverlässiges und charakterloses Schmarotzervolk seien. Ihre Inhaftierung sei regelmäßig aus diesen Gründen, nicht aber aus rassischen Gründen erfolgt. […] Die Erschienenen schlugen vor, von sämtlichen Wiedergutmachungsanträgen von **** dem Landeskriminalamt […] Mitteilung zu machen“[3].

An der Besprechung nahmen vier Personen, die während des Nationalsozialismus führende Stellungen bei der Stuttgarter ****polizei innegehabt hatten, teil: Adolf Scheufele, Max Eberhard, Franz Städele und Anton Mall. Letzterer reproduzierte in der Besprechung das rassistische Stereotyp, dem zufolge alle Sinti*zze und Rom*nja „arbeitsscheu und asozial“ seien.[4]

Das Protokoll der Besprechung wurde von Hans Wilden, dem zweiten Mann in der Wiedergutmachungsabteilung der Württembergischen Landesregierung unterzeichnet. Er wurde später Richter am Bundesgerichtshof und einer der Mitverfasser des Kommentars zum Bundesentschädigungsgesetz.[5]

In dem für das Entschädigungsrecht grundlegenden Urteil des Bundesgerichtshofes vom 7. Januar 1956[6] wurde die Deportation von Sinti*zze und Rom*nja in das besetzte Polen im Mai 1940 nicht auf rassistische, sondern auf kriminalpräventive und sicherheitspolitische Motive zurückgeführt, denn sie seien eine Art primitiver Urmenschen, die nach anderen Gesetzen lebten als ihre gesittete Umwelt.[7]

Aufgrund des Vorherrschens entschädigungsrechtlicher Fragestellungen war die erste größere Studie, welche die nationalsozialistische Verfolgung der Sinti*zze und Rom*nja zum Gegenstand hatte, keine historische, sondern eine juristische Dissertation. Der Autor dieser 1964 publizierten Arbeit, Hans-Joachim Döring, knüpfte in seiner Ausgangsfrage nahtlos an das überkommene Vorurteil vom „kriminellen ****“ an:

„Hat die bei vielen mehrjährige Haft in den Konzentrationslagern […] zu einer Besserung ihres Verhaltens gegenüber der seßhaften Bevölkerung geführt, oder sind sie – für Jahre aus ihren arteigenen Lebensgewohnheiten gerissen – nach wiedererlangter Freiheit zu Verbrechern geworden, die auch vor schweren Gewalttaten nicht mehr zurückschrecken?“[8]

Wie die Neue Zürcher Zeitung am 23. Juni 1965 berichtete, legte Simon Wiesenthal während der Frankfurter Auschwitzprozesse der Öffentlichkeit Dokumente zur nationalsozialistischen Verfolgung der Sinti*zze und Rom*nja vor. Die deutsche Geschichtswissenschaft vermochte dies aber nicht dazu zu veranlassen, sich dem Thema zuzuwenden. So tauchen beispielsweise in der 1967 veröffentlichten zweibändigen Darstellung der „Anatomie des SS-Staates“ Sinti*zze und Rom*nja lediglich auf sechs Seiten in eher beiläufigen Bemerkungen auf.[9]

Deutsche Gerichte und Gutachter bemühten sich Jahrzehnte lang, die Ansprüche von Sinti*zze und Rom*nja abzuwehren. Dabei wurde gar argumentiert, ihnen habe die nationalsozialistische Verfolgung weniger ausgemacht als anderen Menschen, weil sie von Natur aus unempfindlicher, stumpfer und daher zu größerem Leiden fähig seien.[10]

So attestierte ein Gutachter im Jahre 1966 einer Sintiza, die im Konzentrationslager zwangssterilisiert worden war und an schweren Depressionen litt, „mittleren Schwachsinn“, der nicht auf ihren zweijährigen Konzentrationslageraufenthalt und ihre dortige Zwangssterilisation zurückzuführen sei:

„Da Persönlichkeiten von der Wesensart der Antragstellerin viel mehr gegenwartsbezogen leben und erleben und weniger aus der Vergangenheit und auf die Zukunft gerichtet sind, stellt für sie, so darf man annehmen, die Tatsache einer erzwungenen Kinderlosigkeit weniger eine seelische Dauerbelastung dar als für den Durchschnitt normal empfindender Frauen in gleicher Situation.“[11]

Auch wenn Symptome der Entwurzelungsdepression als Spätfolge von Konzentrationslagerhaft in Medizin und Psychiatrie bekannt waren, wurden sie bei Sinti*zze und Rom*nja nicht diagnostiziert.[12] So bekam ein Sinto, der im Jahre 1938 als 18-Jähriger ins Konzentrationslager gekommen und sieben Jahre lang inhaftiert gewesen war, im Jahre 1971 bescheinigt, die Voraussetzung für eine Entwurzelung im medizinischen und psychiatrischen Sinne sei bei ihm „nicht in dem Umfang gegeben wie bei dem Personenkreis, der aus einem festgefügten sozialen Rahmen gerissen wurde“.[13]

Im selben Jahr schlussfolgerte ein Professor, dass eine Mutter, die im Konzentrationslager alle Kraft auf die Rettung ihrer drei Kinder verwandt hatte, keine dauernden Folgen ihrer Leidenszeit davongetragen haben könne, denn:

„Die sofortige Wiedervereinigung mit dem Ehemann nach der Befreiung und die alsbaldige Wiederaufnahme des gewohnten Wander- und ‚Berufslebens‘ wird ferner dazu beigetragen haben, dass eine etwaige reaktive depressive Dauerverstimmung, wie sie gelegentlich nach so langer KZ-Lagerzeit beobachtet wurde, nicht zur Entwicklung kommen konnte.“[14]

Der Fall eines Sinto, der 1940 als sechsjähriges Kind in Lagerhaft gekommen war, im Lager seine Mutter verloren hatte, als knapp Elfjähriger 1945 befreit worden war und seitdem unter traumatischen Störungen litt, wurde im Jahre 1979 Gegenstand eines psychiatrischen Gutachtens. In diesem wurde versucht nachzuweisen, dass der Antragsteller seine Gesundheitsschäden nicht der Konzentrationslagerhaft, sondern seiner Herkunft zu verdanken habe, denn es handele sich

„nicht um das Resultat einer in sich konflikthaften, erlebnistraumatischen Prägung durch die in die Kindheit fallende Verunsicherung und Ängstigungen, sondern um eine psychosoziale Konsequenz traditionsgeleiteter Erziehungsstilistik und soziokultureller Randständigkeit. Er liegt mit seiner intellektuellen-kognitiven Kapazität bei klinischer Einschätzung im Bereich des unteren Durchschnitts, wobei diese charakteriologische und intellektuelle Schlichtheit nicht Krankheitsfolge ist, sondern wiederum Konsequenz einer ebenso schlichten Erfahrungsstimulierung ist.“[15]

Verständnis und Verantwortungsbewusstsein

Es dauerte fast vier Jahrzehnte, bis eine deutsche Regierung im Jahre 1982 den nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti*zze und Rom*nja erstmals anerkannte.[16]

Im Jahre 1989 erschien Michael Zimmermanns Buch „Verfolgt, vertrieben, vernichtet. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen Sinti und Roma“, das aus einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten, an der Universität Heidelberg angesiedelten und in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma durchgeführten Pilotprojekt hervorgegangen war.[17]

Auch bei den politischen Entscheidungsträger*innen setzte zunehmend ein Bewusstsein für die besondere historische Verantwortung gegenüber den Sinti*zze und Rom*nja ein. Ein wichtiges Resultat dieser veränderten Wahrnehmung war die 1995 erfolgte Anerkennung der deutschen Sinti*zze und Rom*nja als nationale Minderheit gemäß des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten.[18]

Am 16. März 1997 wurde in Heidelberg das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma eröffnet. In seinem Grußwort zur Eröffnung sagte Bundespräsident Roman Herzog:

„Hartnäckig hält sich bis heute die Legende, die Sinti und Roma seien irgendwie zufällig mit in die Mordaktion geraten. Das stimmt nicht. Der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz und dem gleichen Willen zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt worden wie der an den Juden. Ich möchte nur daran erinnern, daß Reichsinnenminister Frick bereits am 3. Januar 1936 verfügte, die ‚Nürnberger Rassengesetze‘ seien genauso auf die Sinti und Roma wie auf die Juden anzuwenden. Und Justizminister Thierack notierte 1942, daß ‚Juden und Zigeuner schlechthin vernichtet werden sollen‘. Hitler selbst ordnete gegenüber Himmler die ausnahmslose Deportation aller Sinti und Roma in die Vernichtungslager an. Sie wurden daher im gesamten Einflußbereich der Nationalsozialisten systematisch und familienweise vom Kleinkind bis zum Greis ermordet.“[19]

Sieben Jahre später, am 16. Mai 2004, nahmen mehr als 800 Gäste aus dem In- und Ausland – unter ihnen viele Holocaustüberlebende und zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – an einer Gedenkveranstaltung im Weltsaal des Auswärtigen Amtes in Berlin zum 60. Jahrestag des Aufstandes der Sinti*zze und Rom*nja im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau teil. In seiner Ansprache beschrieb Bundesaußenminister Joschka Fischer den langsamen Wandel im öffentlichen Bewusstsein:

„Der Mut der Aufständischen von Auschwitz verpflichtet uns, die Erinnerung an das Leiden und die Ermordung aller Sinti und Roma wach zu halten. Wir schulden den Verfolgten und Ermordeten Anerkennung und Würdigung als Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes.

Lange, viel zu lange, wurde in der Bundesrepublik Deutschland der systematische und brutale Völkermord an fast einer halben Million deutscher und europäischer Sinti und Roma verdrängt, bagatellisiert oder geleugnet. Erst seit den 80er Jahren rücken die Verbrechen, die unter dem Nationalsozialismus an ihnen begangen wurden, mehr und mehr in das öffentliche Bewusstsein.

Entscheidenden Anteil an diesem Bewusstseinswandel haben die Überlebenden, aber auch der Zentralrat der Sinti und Roma, und auch und gerade sein Vorsitzender, Sie, Herr Rose. Die Erfahrungen der Überlebenden, ihre Berichte halten die Erinnerung an dieses grauenvolle Kapitel unserer, der deutschen Geschichte, lebendig.

Auch der Völkermord an den Sinti und Roma ist Teil unserer Geschichte. Auch für ihn tragen wir als Deutsche die historische und moralische Verantwortung.“[20]

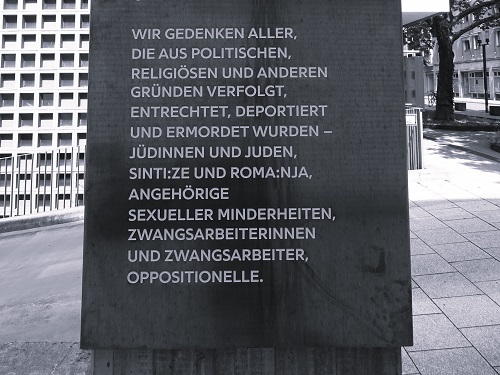

Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg dieses öffentlichen Bewusstseinswandels und Umdenkens war die Einweihung des ‚Denkmales für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas‘ in der Mitte Berlins, für das Vertreter*innen der Minderheit, unterstützt von der Liga für Menschenrechte, seit den 1990er Jahren gekämpft hatten, am 24. Oktober 2012. Der israelische Künstler Dani Karavan hatte im Nordosten des Tiergartens, unmittelbar vor dem Reichstagsgebäude, ein an Symbolik reiches Gesamtkunstwerk gestaltet, in welchem aus dem geheimnisvoll-dunklen Untergrund einer Brunnenschale in der Mitte eines von Buschwerk und alten Bäumen umgebenen Haines täglich eine andere Wildblume aus der Tiefe aufsteigt.[21] In ihrer Rede zur Eröffnung des Denkmales leitete Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem historischen Gedenken einen Auftrag für die Gegenwart und Zukunft ab:

„Jedes einzelne Schicksal dieses Völkermordes ist eine Geschichte unfassbaren Leids. Jedes einzelne Schicksal erfüllt uns, erfüllt mich mit Trauer und Scham. Jedes einzelne Schicksal mahnt uns. Denn jede Generation steht aufs Neue vor der Frage: Wie konnte es nur dazu kommen?

Die Antwort auf diese Frage wird immer unbefriedigend bleiben müssen, weil das, was damals in Deutschland geschah und von Deutschland ausging, letztlich unfassbar ist. Antworten auf das Warum zu suchen, das ist und bleibt dennoch Aufgabe kultureller, historischer, politischer Bildungsarbeit, und zwar deshalb, um uns für die Zukunft dazu zu befähigen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und von vornherein Schlimmeres zu verhüten.

Ich möchte in diesem Zusammenhang Bundespräsident Roman Herzog zitieren, der am 27. April 1995 in Bergen-Belsen sagte: ‚Totalitarismus und Menschenverachtung bekämpft man nicht, wenn sie schon die Macht ergriffen haben. Man muss sie schon bekämpfen, wenn sie zum ersten Mal – und vielleicht noch ganz zaghaft – das Haupt erheben.‘

Deshalb ist es so wichtig, genau hinzuschauen, sich rechtzeitig einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Dies ist im Übrigen nicht nur als Aufgabe von Bildungsträgern wichtig, so unverzichtbar diese auch sind, sondern es ist Aufgabe von uns allen, es ist die Aufgabe jedes Einzelnen von uns. Denn in der Gleichgültigkeit, in einem Klima des Geht-mich-nichts-an, keimt bereits die Menschenverachtung auf.

Menschlichkeit – das bedeutet Anteilnahme, die Fähigkeit und die Bereitschaft, auch mit den Augen des anderen zu sehen. Sie bedeutet hinzusehen und nicht wegzusehen, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Davon lebt jegliche Zivilisation, Kultur und Demokratie.

Das sollte, das muss uns die bleibende Mahnung aus unserer Geschichte sein, weil wir nur so eine gute Zukunft gestalten können. Das sind wir den Toten schuldig. Und das sind wir den Überlebenden schuldig. Denn im ehrenden Gedenken der Opfer liegt immer auch ein Versprechen. So verstehe ich auch unseren Auftrag zum Schutz von Minderheiten heute nicht nur im Blick auf die Schrecken der Vergangenheit, sondern als Auftrag für heute und für morgen.“[22]

Diesen nicht zuletzt aus dem mittlerweile achtzigjährigen Porajmosgedenken erwachsenen Auftrag zum Schutz von Minderheiten gilt es sich gerade in Zeiten erstarkender rechtspopulistischer und rechtsextremer Kräfte immer wieder aufs Neue zu vergegenwärtigen, um allen Rückschlägen zum Trotz beharrlich an seiner Erfüllung zu arbeiten.

Literatur

Benz 2023: Wolfgang Benz, Der Holocaust. 10., aktualisierte Auflage. C.H.Beck, München 2023.

Benz 2025: Wolfgang Benz, Zukunft der Erinnerung. Das deutsche Erbe und die kommende Generation. dtv, München 2025.

Döring 1964: Hans-Joachim Döring, Die Zigeuner im nationalsozialistischen Staat. Kriminologische Schriftenreihe aus der Deutschen Kriminologischen Gesellschaft, Band 12. Kriminalistik Verlag, Hamburg 1964.

Fernandez 2020: Elsa Fernandez, Fragmente über das Überleben. Romani Geschichte und Gadje-Rassismus. Unrast, Münster 2020.

Fischer 2004: Joschka Fischer, Ansprache. In: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma / Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Dokumentation. Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Aufstandes der Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau, 16. Mai 2004, Weltsaal des Auswärtigen Amtes, Berlin. Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2004, S. 14 f.

Herzog 1997: Roman Herzog, Grußwort zur Eröffnung des neuen Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg, 16. März 1997, https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Roman-Herzog/Reden/1997/03/19970316_Rede.html (letzter Zugriff am 24.05.2025).

Körbert 1986: Uschi Körbert, Stellungnahme zu Gutachten gegen Gesundheitsschadensrenten bei Sinti und Roma. In: Anerkennung und Versorgung aller Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. Dokumentation parlamentarischer Initiativen der Grünen in Bonn und der Fraktion der Alternativen Liste Berlin. Fraktion der Alternativen Liste / Die Grünen im Bundestag, Berlin/Bonn 1986, S. 61 f.

Merkel 2012: Angela Merkel, Rede anlässlich der Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas, Berlin, 24. Oktober 2012, https://www.stiftung-denkmal.de/wp-content/uploads/Rede_Angela_Merkel.pdf (letzter Zugriff am 24.05.2025).

Rose 1999: Romani Rose, Nachwort: Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma in der Geschichtsschreibung. In: Romani Rose (Hrsg.), „Den Rauch hatten wir täglich vor Augen“. Der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma. Katalog zur ständigen Ausstellung im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma. Wunderhorn, Heidelberg 1999, S. 344–353.

Rose 2004: Romani Rose, Vorwort. In: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma / Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Dokumentation. Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Aufstandes der Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau, 16. Mai 2004, Weltsaal des Auswärtigen Amtes, Berlin. Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2004, S. 4 f.

Wuttke 2010: Walter Wuttke, Ulmer Zigeunersiedlungsgebiete von 1926–1974. In: Gotthold Knecht (Hrsg.), Zeitzeugen aus Demokratie und Diktatur, Band 4. Blaubeurer Geographische Hefte 40. Denkhaus, Nürtingen 2010, S. 180–218.

Zimmermann 1989: Michael Zimmermann, Verfolgt, vertrieben, vernichtet. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik gegen Sinti und Roma. Klartext, Essen 1989.

Anmerkungen

- Fernandez 2020, S. 8 f. ↑

- Benz 2023, S. 96. ↑

- Wuttke 2010, S. 191. ↑

- Wuttke 2010, S. 192. ↑

- Wuttke 2010, S. 191. ↑

- Urteil des Bundesgerichtshofes vom 7.1.1956 – IV ZR 211/55. ↑

- Zimmermann 1989, S. 87; Benz 2025, S. 153. ↑

- Döring 1964, S. 12. ↑

- Zimmermann 1989, S. 134 Anm. 2 u. 4. ↑

- Benz 2025, S. 154. ↑

- Körbert 1986. ↑

- Benz 2025, S. 155. ↑

- Körbert 1986. ↑

- Ebenda. ↑

- Ebenda. ↑

- Rose 1999, S. 344. ↑

- Zimmermann 1989, S. 9. ↑

- Rose 2004, S. 5. ↑

- Herzog 1997. ↑

- Fischer 2004. ↑

- Benz 2025, S. 156. ↑

- Merkel 2012. ↑