Am 29. Mai 1884 wurde im damals ostpreußischen Marggrabowa (heute: Olecko) der spätere zionistische Vordenker und Führungsfunktionär Kurt Blumenfeld geboren. Während seiner Studienzeit in Berlin, Freiburg und Königsberg begann Blumenfeld, sich zionistisch zu engagieren. 1909 trat er hauptberuflich in den Dienst der Zionistischen Vereinigung für Deutschland (ZVfD) ein. Als deren Parteisekretär und anschließend im Auftrag der Zionistischen Organisation (ZO) reiste er durch Deutschland und Europa, sprach vor jüdischem Publikum und suchte Menschen für die zionistische Idee und Bewegung zu gewinnen…

Im Frühjahr 1914 besuchte er erstmals das damals osmanische Palästina. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Blumenfeld zu den Gründervätern des Keren Hayesod, den er später neu und dauerhaft in Deutschland etablierte. In der Zwischenkriegszeit führte er unter anderen Albert Einstein und Hannah Arendt an zionistische Gedanken und Ideen heran; mit beiden blieb er zeitlebens in Verbindung, mit Arendt dabei in freundschaftlichem Austausch. 1924 wurde Blumenfeld zum Vorsitzenden der ZVfD gewählt. Im September 1933 verließen seine Familie und er Deutschland und ließen sich in Jerusalem nieder. Die Entwicklungen hin zur Staatsgründung Israels und die ersten 15 Jahre jüdischer Staatlichkeit erlebte Blumenfeld als Beobachter und politischer Randakteur. 1963 starb er im Alter von 79 Jahren in Jerusalem.

Blumenfeld konzipierte und betrieb zionistische Erziehung und Öffentlichkeitsarbeit im Kontext des von ihm geprägten sogenannten postassimilatorischen Zionismus und suchte den deutschen Zionismus als Organisationsgefüge entsprechend zu positionieren; sowohl innerhalb der jüdischen und nichtjüdischen Öffentlichkeit Deutschlands als auch innerhalb der zionistischen Weltbewegung. Jochanan Ginat fasst Blumenfeld als „die bewegende geistige und auch organisatorische Kraft des deutschen Zionismus … In der an Persönlichkeiten reichen zionistischen Bewegung hat kein anderer so viele Menschen beeinflußt und geformt, keiner erfuhr in solchem Maße leidenschaftliche Zustimmung, aber zugleich auch Widerspruch.“*

Der nachfolgende Essay entstand anlässlich Blumenfelds 135.Geburtstag in Reflexion seiner lebenslangen Auseinandersetzung mit der Judenfrage.

*Ginat, J.: Kurt Blumenfeld und der deutsche Zionismus, in: Ginat, J., Sambursky, M. [Hg.]: Kurt Blumenfeld. Im Kampf um den Zionismus. Briefe aus fünf Jahrzehnten, Stuttgart 1976, S. 7.

Zur Judenfrage im 21. Jahrhundert

Gedanken zum 135. Geburtstag von Kurt Blumenfeld

Von Simon J. Walter, Düsseldorf[1]

(1)

1962 blickte Kurt Blumenfeld auf seinen ersten Aufenthalt in den USA (Anfang der 1920er Jahre) als „Zeit der Unechtheit und Verstellung“ zurück. Nicht nur das vor allem öffentliche Wirken in englischer Sprache hatte er als unzulänglich empfunden; auch die politische Ausrichtung und Schwerpunktsetzung des organisierten Zionismus in Amerika hatten sich in seinen Augen als „Fehler“ erwiesen, dem abzuhelfen er die Rückkehr zu seiner zionistischen Tätigkeit im deutschsprachigen Europa und insbesondere im Organisationsgefüge des deutschen Zionismus vorzog.[2]

Auf entsprechend wenigen Seiten fertigt Blumenfeld die damaligen Erfahrungen in seinen Lebenserinnerungen ab. Verhältnismäßig viel Raum verwendet er dabei auf die Schilderung seiner ersten Begegnung mit dem Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Ludwig Lewisohn, den er bei einem Festabend in Boston sprechen hörte: „Als ich den Saal betrat, hörte ich Sätze, die aus einer Rede von mir hätten stammen können. Lewisohn suchte sich in der amerikanischen und jüdischen Welt als Jude zurechtzufinden. Er hatte verstanden, daß das Judenproblem nicht durch Philanthropie gelöst werden kann, oder durch den Sieg einer bestimmten Weltanschauung, sondern daß es auch für ihn darauf ankam, das ihm allerdings noch unbekannte Geheimnis zu finden, wie ein Jude, ohne politische Kompromisse, sich als Mensch und Künstler in der amerikanischen Welt behaupten kann.“ Lewisohn sei anschließend geschmeichelt gewesen, dass er, Blumenfeld, der Einladung nach Boston gefolgt war; zeitlebens habe er sich als Blumenfelds „Schüler“ bezeichnet.[3]

Nur wenige Jahre später veröffentlichte Lewisohn unter dem Titel ‚Israel‘ seine Eindrücke einer längeren Reise durch Europa und das britische Mandatsgebiet Palästina. Seinen Berichten aus dem Deutschland der Zwischenkriegszeit gab er dabei den Untertitel ‚Creative Exiles‘ – und stellte direkt einleitend fest, dass Deutschland die Renaissance und „the great critical eighteenth century“ schlicht verpasst habe: „Romanticism engulfed her; romanticism engulfs her people still.“[4] Dennoch (oder deswegen?) wurde der deutschsprachige Kulturraum ab Mitte des 19. Jahrhunderts für die dort lebenden Juden zum „classical land of assimiliation“ – und bald darauf zur Geburtsstätte des modernen Antisemitismus. „The tragedy of German assimilation“ sah Lewisohn beispielsweise im kulturellen Wirken von Juden, die sich kaum oder gar nicht mehr als Juden, sondern nurmehr als Deutsche empfanden, doch trotz wiederholter, teils brillanter Zeugnisse ihrer Gesinnung niemals als solche im Tagesgeschäft oder gar im Kanon deutscher Kunst und Kultur akzeptiert wurden. Eine gesellschaftliche Konstante, in der sich seiner ausdrücklichen Meinung nach die Situation der Juden in Amerika spiegelte und auch in Zukunft zwangsläufig spiegeln würde, wenn keine Lehren aus der am Fall Deutschland demonstrierten Unmöglichkeit der Assimilation gezogen würden. Süffisant, aber ohne Triumph, schilderte Lewisohn eine freundliche Unterhaltung mit einem Berliner Juristen („a charming, high-minded, cultivated gentleman“), der antisemitische Verdächtigungen und Ausfälle gegen sozial und kulturell angepasste Juden beklagte und im nächsten Satz feststellte, dass dieselben vor allem darauf zurückgingen, dass jüdische Flüchtlinge „streamed in here from Poland during the war and profiteered and had food when we starved.“[5]

Abschließend konstatierte Lewisohn das Scheitern der jüdischen Assimilation als zwar notwendiges, aber fehlgeschlagenes Experiment. Zwei persönliche Begegnungen versinnbildlichten ihm die notwendige Neuverortung jüdischen Selbstverständnisses (nicht nur) im deutschsprachigen Europa. Die erste mit Jakob Wassermann und die zweite mit – Albert Einstein. Seine Übersiedlung aus der Schweiz nach Berlin hätte ihm, so Einstein laut Lewisohn, die Judenfrage und die Unhaltbarkeit der Assimilation bald vor Augen geführt: „When I was a student, for instance, it was the normal ambition of every Jewish student to be elected to membership into a fraternity where he would be insulted as little as possible. Today no Jewish student thinks of such a thing. He joins a Jewish fraternity as a matter of course. That is a step in the right direction. For the point is that our Jewish students today do this thing not because they are excluded elsewhere. They do it as a positive thing – in a spirit of national self-consciousness and moral self-respect.“ Alleine und von sich aus habe er, Einstein, keinen Ansatz zur positiven Fassung jüdischen Selbstverständnisses gefunden; aber „one fine day a wise friend came up to my rooms and told me. And the matter became clear to me.“[6] Der Freund war Kurt Blumenfeld.

Was ist die Judenfrage? Entgegen der geläufigen Einordnung des Begriffs gab es immer wieder valide publizistische, manchmal wissenschaftliche Ansätze zu deren Erörterung. Tatsächlich beschäftigen sich auch in der Gegenwart eine Fülle von Publikationen und ungezählte mediale Kommentare aus der sogenannten westlichen Welt mit Aspekten der Judenfrage, ohne auf den Begriff selbst zurückzugreifen oder sich in die Tradition der nachfolgend auszugsweise angerissenen Diskurse zu stellen.[7]

Bereits 1980 fasst der israelische Historiker Alex Bein die Judenfrage in seinem zweibändigen Übersichtswerk ganz entgegen der heute omnipräsenten Auffassung als „keineswegs identisch mit dem Wesen und der Geschichte der Judenverfolgungen … auch nicht mit dem Judenhaß als solchem, und noch weniger mit der speziellen Form des organisierten Judenhasses und der organisierten Judenverfolgung, für die man vor drei Generationen … das Wort ‚Antisemitismus‘ geprägt hat.“ Anspruch seiner Arbeit sei es, „den Gründen nachzuspüren, aus denen Judenhaß und Judenverfolgung entstanden sind und immer wieder entstehen, und den Wirkungen und Rückwirkungen nachzugehen, die sie erzeugen. Im weitesten Sinne handelt es sich also um das Problem des Zusammenlebens der Juden mit den Völkern und der Völker mit den Juden.“[8]

Die Etablierung des Begriffs im deutschsprachigen Kulturraum ab Mitte des 19. Jahrhunderts[9] versteht er dementsprechend keineswegs als Geburtsstunde der Judenfrage; vielmehr sei dieselbe in Reflexion gesellschaftlichen und politischen Wandels „erst damals der Öffentlichkeit als umfassendes Problem bewusst geworden, obwohl seine Wurzeln bis in die Anfänge der jüdischen Geschichte zurückreichen und seine Entwicklung sich über viele Jahrhunderte, über mehr als zwei Jahrtausende hinzieht.“[10] Demgegenüber fasst beispielsweise der deutsche Historiker Reinhard Rürup die von ihm stets in Anführungszeichen gesetzte Judenfrage 1975 als sozioökonomisch zu betrachtenden Komplex gesellschaftlicher Erörterungen im deutschsprachigen Europa und stellt denselben beispielhaft für die Jahre 1850 bis 1890 dar.[11] Ähnlich, obzwar ungleich erhellender, setzt 1980 sein britischer Kollege Peter Pulzer „the Jewish Question in Imperial Germany“ auseinander.[12]

Bein indes sieht auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch „unter vorläufiger Nichtberücksichtigung der im Staate Israel lebenden Juden … die Judenfrage ganz allgemein als das Problem des Existenz von Juden unter den Völkern … Als erstes Charakteristikum dieser Existenz ließe sich sagen, daß sie oft Mißbehagen erregt, bei den Völkern und bei den Juden … Auch wo die Juden Sprache und Kultur der Völker sich völlig angeeignet haben und alle Staatsbürgerpflichten erfüllen, werden sie von der Mehrheit der Bevölkerung im allgemeinen als Angehörige einer Sondergruppe und oft als Fremdkörper angesehen, ohne daß man sich über das Wesen dieser Besonderheit ihrer Existenz im klaren wäre. Aus diesem Grunde sind sie irgendwie von einem Geheimnis umwittert und Verdächtigungen, Anschuldigungen und Anfeindungen ausgesetzt, gegen die sie sich unausgesetzt zu verteidigen und zu rechtfertigen haben, nach außen und sich selbst gegenüber. Ihrer rechtlich-formalen Gleichberechtigung entspricht daher fast nirgends völlig ihre gesellschaftliche Gleichstellung.“ Bis heute gültig bleibt dabei auch die von Bein angezeigte Scheidung zwischen individuellen Juden und den Juden als Gemeinschaft in antisemitischen Diskursen und Motiven: „Der individuelle Jude, der bekannte Jude der Nachbarschaft, ist davon ausgenommen, ihm kann man selbst in schlimmen Zeiten in Freundschaft verbunden sein; je vertrauter er ist, desto mehr ist er eine Ausnahmeerscheinung gegenüber dem allen sattsam bekannten Stereotyp des Juden.“ In Anerkennung der dahinterstehenden, durchaus kreativen Projektionsarbeit und -leistung antisemitischer Theorien und Ansichten, sieht Bein die Erfassung der Judenfrage durch Theodor Herzl als bis in seine (Beins) Gegenwart gültig: „[Die Judenfrage] besteht auch dort, wo Juden nur in geringer Zahl leben, manchmal sogar an Orten, wo es keine Juden mehr gibt, oder kaum jemals in merklicher Anzahl gab … Die Elemente, aus denen sich [die] dogmatisch fundierte Vorstellung vom Juden und von ihr ausgehende Vor-Urteile gegen den Juden geformt haben, sind heute noch ebenso vorhanden wie je. Sie sind die Grundlagen der europäischen Kultur und der von ihr oder ihren Ausstrahlungen entscheidend beeinflußten außereuropäischen Zivilisationen“.[13]

Der Geschichte des Zionismus und des Staates Israel schreibt Bein zunächst einen quasi disruptiven Effekt im Kontext der Judenfrage zu; zumal die Ausbildung und Behauptung eines neuen jüdischen Selbstverständnisses in schließlich staatlichem Rahmen „naturgemäß nicht ohne Einfluß auch auf die Juden der Diaspora“ geblieben sei.[14] Erhellend fasst er übrigens gleich zu Beginn seiner Untersuchung den Anspruch der zionistischen Bewegung, „durch die Gründung eines Judenstaates die Judenfrage ihrer Lösung zuzuführen“ – keinesfalls also dieselbe unmittelbar aufzulösen.[15] Dass nach 1945 überhaupt noch über die Judenfrage zu sprechen sei, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, denn die nationalsozialistische Vereinnahmung des Begriffs bis hin zur Shoah habe „die Geschichte der Judenfrage mit all ihren historischen Schichten in einem eruptiven Ausbruch zu einem grauenhaft-konsequenten Abschluß – und ad absurdum geführt … Nicht zu ihrem Ende!“[16]

Die politische und die alltägliche Wirklichkeit Israels akzentuieren für Bein die Judenfrage. Als vielfältiger Anziehungspunkt für die außerhalb der Grenzen des jüdischen Staates lebenden Juden sowie als Vertretungsinstanz der Juden als Gemeinschaft gegenüber der restlichen Welt, schafft Israel ein positives Band und Selbstverständnis jüdischen Lebens komplementär zur religiös und historisch begründeten Assoziation und anstelle des negativen Bandes der Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung. Dass diese neue Gegenwart nicht ohne Rückwirkung auf die nichtjüdische Welt bleiben wird, führt Bein zunächst in der Hoffnung auf einen „Wandel in den Bewertungen“ aus, der „vielleicht auch den Juden einen gerechteren Platz in der Welt zuerkennen“ werde, sicher jedoch „einen legitimeren: als ein Volk, das nicht mehr den Charakter eines unheimlichen Gespenstes trägt, sondern in staatlicher Körperlichkeit sichtbar in Erscheinung getreten ist“.[17] Er selbst jedoch reflektiert bereits, dass sich im Kontext des sogenannten Nahostkonflikts eine neue Spielart der Judenfrage bildet. Während er zunächst noch abwartend mahnt, dass die internationale Öffentlichkeit nicht genügend begreife, „welche Wandlung sich in der Judenfrage durch die Gründung des Staates Israel und den Lebenskampf der Juden um seine Existenz und um das Leben als Juden vollzogen hat“, vermerkt er später und ungleich bitterer, die Welt habe „kein Recht, von uns mehr an Moral, an tätig sich bewährender Gerechtigkeit zu verlangen oder auch nur zu erwarten, als sie selbst verwirklicht, auch nicht von unserem erneuerten Leben in unserem Lande und Staate … Die Angst vor Mord- und Ölterror der den Friedensvertrag [zwischen Ägypten und Israel, sjw] ablehnenden anderen arabischen Mächte hat die westliche Welt … eingeschüchtert … und wie so oft kleiden sich diese Furchtsamkeiten und wirtschaftlichen Interessen, denen sich wohl auch traditionelle Vorurteile in alter oder modernisierter Form beimischen, in moralische, übermoralische Gewänder. Man belehrt uns – in Gremien aller Art, mit lehrhaft erhobenem Zeigefinger oder mit drohender Faust – über unsere Pflichten, uns, nicht die Friedensgegner.“[18]

Bein beginnt hier, zum also nur vorläufigen Abschluss seiner umfassenden Arbeit, sich entwickelnde Dynamiken zu greifen, die der kanadische Historiker Derek Penslar (in anderem Kontext) mehr als 30 Jahre nach Bein in bis heute gültiger, in deutscher Sprache indes vermisster Klarheit diagnostiziert als „a new anti-history, a counter-mythology that may hold enduring appeal to a world bemused by Israel, frustrated and enraged by its intractable conflict with the Palestinians, and searching desperately for answers in the past, even one that never was.“[19]

Die daraus resultierende, oftmals obsessive Beschäftigung mit Gegenwart und Geschichte des Staates Israel in der westlichen Welt und namentlich auch in Deutschland nimmt Michael Brenner zu einem der Ausgangspunkte seiner 2016 veröffentlichten Monographie zur (konzeptionellen) Geschichte des jüdischen Staates. Ohne die Judenfrage im Sinne beispielsweise Beins als Kontinuum aufzugreifen, vermerkt er doch einleitend, dass „[d]ie ‚Judenfrage‘ des neunzehnten Jahrhunderts … im zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhundert durch die ‚Israel-Frage‘ ersetzt worden“ sei.[20] Über diesen semantischen Kunstgriff kann man geteilter Meinung sein. Gewinnbringend verweist Brenner indes auf den Literaturwissenschaftler Hans Mayer, der in seiner ursprünglich 1975 veröffentlichten Untersuchung ‚Außenseiter‘ die Transformation der Judenfrage im Zeichen der Gründung des Staates Israel in ihrer brutalen Nüchternheit fasst: „Im Ergebnis … wurden dadurch bloß die Antithesen der einstigen ‚Judenfrage‘ ins Weltpolitische erweitert. Aus dem bisherigen isolierten jüdischen Außenseiter inmitten einer nichtjüdischen Bevölkerung wurde ein jüdischer Außenseiterstaat inmitten einer nichtjüdischen Staatengemeinschaft … Das ist unsere Wahrheit heute und hier. Wer den ‚Zionismus‘ angreift, aber beileibe nichts gegen die ‚Juden‘ sagen möchte, macht sich oder andern etwas vor. Der Staat Israel ist ein Judenstaat. Wer ihn zerstören möchte, erklärtermaßen oder durch eine Politik, die nichts anderes bewirken kann als solche Vernichtung, betreibt den Judenhaß von einst und jeher.“[21] Obgleich er (wie Brenner) die konzeptionelle Ebene der Judenfrage nicht beim Namen nennen möchte, begreift er deren Auswüchse und Implikationen seit 1948; beispielsweise und anschaulich die trotz ihrer offenen Perversität auch für die deutsche Öffentlichkeit selbstverständliche „Tatsache, daß jede Resolution zur Nahostpolitik auch von politischen Freunden und Bundesgenossen des Staates Israel dahin gelenkt werden muß, daß sich in ihr eine Klausel zugunsten der Existenz dieses Staates, also ein Bekenntnis zur Nichtvernichtung finden muß“.[22]

Dass die von Brenner formulierte Israel-Frage kein originäres Phänomen, sondern lediglich die bereits von Bein erkannte, jüngste (?) Spielart der Judenfrage ist, können interessierte Zeitungsleser und Fernsehzuschauer am Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts regelmäßig (mit)erleben; von den Konsumenten und Nutzern der sogenannten sozialen Medien gar nicht zu sprechen. Längst und ohne große Widerstände ist das Motiv des Juden als Anderem wieder etabliert, mit unmittelbaren und strukturellen Konsequenzen für jüdische Bürger etwa (und hier kann es sich nur um eine Aufzählung prominenter wie erkenntnisbringender Beispiele handeln) in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder den USA. An dieser Stelle soll und muss keine Darstellung oder gar Analyse der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Ereignisse versucht werden, die erklären, warum zehntausende Juden aus Frankreich (und oftmals nach Israel) auswandern; warum antisemitische Diskurse, Akteure und Veranstaltungen in Deutschland toleriert und von verschiedenen Teilen der Politik und der medialen Öffentlichkeit verteidigt werden; warum amerikanische Juden sich scheinbar plötzlich (tatsächlich wieder) den hinlänglich bekannten Vorwürfen mangelhafter staatsbürgerlicher Loyalität und schädigender politischer Einflussnahme ausgesetzt sehen. Die Kontexte dieser Entwicklungen (wie vor allem auch der weitgehenden Indifferenz der jeweiligen nichtjüdischen Öffentlichkeiten; die USA stellen hier noch eine Ausnahme dar) müssen natürlich im Einzelnen untersucht werden. Der Urgrund, auf dem sie alle zu fassen sind, ist die Judenfrage. Dafür ist aktuell das Beispiel Großbritannien instruierend.

Der britische Historiker Dave Rich verweist direkt zu Beginn seiner erstmals 2016 veröffentlichten Monographie, die (2011 als Dissertation begonnen) gewissermaßen in die laufende Kontroverse um antisemitische Strukturen und Momente in der Labour Party hineingewachsen ist, auf die immer nur zunehmende Aufladung des sogenannten Nahostkonflikts innerhalb der politischen Linken Großbritanniens: „The Israeli-Palestinian conflict has come to symbolise much more than a struggle between two peoples … It is the epitome of Western domination, racism and colonialism, and the Palestinians have come to represent all victims of Western power and militarism.“ Die gesellschaftliche Debatte über den Antisemitismus innerhalb der Labour Party, die sich prominent um deren Vorsitzenden Jeremy Corbyn dreht, geht laut Rich vor allem auch auf die völlig unterschiedlichen Auffassungen zurück, was letztlich Antisemitismus konstituiert: „Disagreements over where the boundaries lie between antisemitism, anti-Zionism and criticism of Israel underpin much of this problem. This is not just a disagreement about Israel and Palestine. There are also profound differences about what antisemitism is, where it is found and how it manifests.“[23] Die Schlussfolgerungen am Ende der Untersuchung fallen ernüchternd aus, obgleich Rich die Verquickung von Judenfrage und äußerlich auf Israel fokussiertem Antisemitismus nicht ausdrücklich zu Ende denkt: „The emotional, historical, spiritual Jewish connection to Israel was at first ignored … and then later taken as evidence that Jews are complicit in Israel’s alleged crimes. Conspiracy theories about Jewish, or Zionist, wealth, power and influence … have become worryingly common in the post 9/11-left. The Holocaust is either denigrated or turned against Israel via the most grotesque and offensive historical distortion … At the same time a type of anti-racist politics has developed that is blind to antisemitism if it doesn’t come from the far right, and that sees Jews as part of the powerful, wealthy establishment in Western societies.“[24]

Die scheinbar irrationale, obsessive Auseinandersetzung sich als politisch links verstehender Akteure mit dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern/Arabern ist eben nur ein Vehikel bekannter und erprobter antisemitischer Motive. In Nachzeichnung dieser Dynamik vermerkt Rich nüchtern die bewusste, konsequente und letztlich ideologisch notwendige Ausschaltung der jüdischen Öffentlichkeit aus dem vermeintlich zu gestaltenden politischen Prozess.[25] Deutlich wird in seiner Darstellung insofern auch und vor allem das in der deutschen Öffentlichkeit kaum begriffene Wesen des Antisemitismus als selbstevidentes Welterklärungsmodell, als also selbstvergewisserndes Instrument gegenüber verschiedensten Aspekten der politischen und sozioökonomischen Gegenwart, wie es auch in Deutschland tagtäglich Ausdruck in ungezählten Beiträgen und Kommentaren mal mehr, mal weniger bekannter und politisch potenter Akteure findet.

Dahinter steht keine bahnbrechende Erkenntnis. Bereits Jean-Paul Sartre begreift den (westlichen) Antisemitismus in seinen letztlich nur dem Namen nach bekannten ‚Überlegungen zur Judenfrage‘ als Mechanismus der Selbstverortung und -vergewisserung, als Kitt eines totalitären, manichäischen Welt- und Selbstverständnisses.[26] Darüberhinaus entwickelt er im Schatten des Weltkriegs und der nur in Ansätzen erfassten Shoah den Gegensatz zwischen dem von ihm sogenannten authentischen und dem unauthentischen Juden: „Authentizität bedeutet für [den einzelnen Juden, sjw], seine conditio als Jude konsequent zu leben, Unauthentizität, sie zu verleugnen oder ihr auszuweichen versuchen. Und die Unauthentizität ist für ihn zweifellos eine größere Versuchung als für andere Menschen, weil die Situation, die er auf sich zu nehmen und zu leben hat, ganz einfach die des Märtyrers ist.“[27] Der unauthentische Jude trifft, laut Sartre, die bewusste Entscheidung, unauthentisch zu sein, aus der manchmal sogar reflektierten Angst vor der Realität der historischen Gemeinschaft des Judeseins. Er reflektiert die Prämissen des Antisemitismus, denn er hat „sich von den Antisemiten überzeugen lassen, er ist das erste Opfer ihrer Propaganda. Er stimmt mit ihnen darin überein, wenn es einen Juden gibt, müsse er die Merkmale haben, die die gehässige Volksmeinung ihm zuschreibt, und seine Anstrengung besteht darin, sich im wörtlichen Sinn als Märtyrer zu konstituieren, das heißt, durch seine Person zu beweisen, daß es keinen Juden gibt.“[28] Ihm gegenüber beziehungsweise im Gegensatz zu ihm steht eben der authentische Jude, der „den Mythos vom allgemeinen Menschen auf[gibt]: er kennt sich und fordert seinen Platz in der Geschichte als historische und verdammte Kreatur; er hat aufgehört, vor sich selbst zu fliehen und sich der Seinen zu schämen. Er hat begriffen, daß die Gesellschaft schlecht ist; an die Stelle des naiven Monismus des unauthentischen Juden setzt er einen gesellschaftlichen Pluralismus; er weiß, daß er abseits steht, unberührbar, bloßgestellt, geächtet, und dazu bekennt er sich.“[29]

Sartre versteht also die Judenfrage nicht als externen Diskurs, sondern als innere Wirklichkeit, als Konstante jüdischen Lebens unter den Rahmenbedingungen gesellschaftlichen Lebens und politischen Daseins in Europa Mitte des 20. Jahrhunderts. Gleichzeitig begreift er diese Wirklichkeit als Aufruf an die nichtjüdische Öffentlichkeit, „[d]enn schließlich ist es eine faule Lösung, der künftigen Revolution die Klärung der Judenfrage zu überlassen. Sie geht uns alle direkt an; wir alle sind mit dem Juden solidarisch, weil der Antisemitismus geradewegs zum Nationalsozialismus führt. Und wenn wir die Person des Juden nicht achten, wer soll uns dann achten? … Kein Franzose wird frei sein, solange die Juden nicht im Besitz ihrer vollen Rechte sind. Kein Franzose wird in Sicherheit sein, solange noch ein Jude in Frankreich und in der ganzen Welt um sein Leben fürchten muß.“[30]

Trotz der von ihm selbst diagnostizierten Schwächen seiner Arbeit und trotz des zeitlichen Tributs der ‚Überlegungen zur Judenfrage‘ nach über 50 Jahren, stellen dieselben noch immer den Höhepunkt der (ohnehin überschaubaren) konstruktiven Auseinandersetzung mit der Judenfrage von nichtjüdischer Warte aus dar. Im deutschsprachigen Kulturraum findet sich kein Pendant; im Europa des 21. Jahrhunderts scheint ein solches nicht mehr möglich, ist Sartre selbst wohl nicht mehr möglich.

Tatsächlich suchten schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg gerade auch jüdische Autorinnen und Autoren deutscher Herkunft, die Judenfrage gänzlich anders zu fassen, sie für die vermeintlich neue politische Gegenwart nach 1945 gewissermaßen zu entschärfen. Der britische Historiker Werner Emil Mosse beispielsweise begreift die Judenfrage in einer 1966 veröffentlichten Auseinandersetzung mit dem Scheitern der Weimarer Republik ausschließlich als externe politische Dynamik, die „in der kurzen Geschichte der Weimarer Republik … dank der weiten Verbreitung des Antisemitismus im deutschen Mittelstand ein ständiges politisches Problem“ dargestellt habe; solange indes „das Grundgefüge der Republik unerschüttert feststand, bestand keine Gefahr, daß die Beschäftigung mit der Judenfrage aus den Händen akademischer Theoretiker und Journalisten einerseits, unbedeutender antisemitischer Kleinkrämer andererseits in die Sphäre der Machthaber übergehen würde.“[31] Die Judenfrage ist für Mosse ein historisches und also zu historisierendes Phänomen, kein Erfahrungsraum und keine Frage wie auch immer angestoßener jüdischer Selbstreflexion.[32]

Erhellender scheinen da die an selber Stelle veröffentlichten Einordnungen Robert Weltschs, der die Vielschichtigkeit der Judenfrage aufzuschlüsseln sucht („[die Judenfrage] hat eine politische Seite, eine soziale Seite, eine wirtschaftliche Seite, eine kulturelle Seite“) und die besonderen Rahmenbedingungen jüdischer Integrations- und Assimilationsversuche in Deutschland aufzeigt, namentlich den „betont romantischen Volksbegriff“ im deutschen Kulturraum gegenüber „westliche[n] Vorstellungen“.[33] Weltsch, dessen politische Biographie zukünftig hoffentlich der wissenschaftlichen und auch der breiteren Öffentlichkeit in gewinnbringender Weise erschlossen werden wird, betrachtet die beispielsweise von Mosse oder Reichmann gefasste Judenfrage ausdrücklich nur als Teilaspekt derselben. In breiterem Kontext habe der Antisemitismus vor allem „eine Situation gedanklicher Verschwommenheit [erzeugt] und in diesem Nebel ergaben sich leicht Begriffsverwirrungen, die die Klärung der Probleme hinderten. Er erschwerte es auch den Juden, sich zu ihrer Sonderart zu bekennen, die ja an sich eine historische Gegebenheit und keinen Makel darstellt. Ein solches Ja-sagen zur eigenen Art hätte vorausgesetzt, daß die Legitimität der Existenz verschiedenartiger Gruppen, ja die Produktivität solcher Vielfalt innerhalb eines pluralistischen Gemeinwesens anerkannt wird.“ Die im Kaiserreich wie in der Weimarer Republik weithin anerkannten oder zumindest mitgetragenen Grundkonditionen gesellschaftlichen Zusammenlebens hätten mithin „eine sachliche, vorurteilsfreie Diskussion der Judenfrage erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Zu sehr waren irrationale Elemente im Spiel … Da war es psychologisch überaus schwierig, die Frage zu prüfen, worin der eigentliche sachliche Kern der Judenfrage bestand und in welcher objektiven Sachlage der Antisemitismus wurzelte.“[34]

Insbesondere der abschließende Satz muss in der medialen Diskussionslandschaft des 21. Jahrhunderts fremd bis provokant anmuten. Vollkommen unvorstellbar, dass in irgendeiner durch tagesaktuelle Ereignisse, Entwicklungen oder Publikationen eröffneten Debatte eine Prüfung des „sachliche[n] Kern[s] der Judenfrage“ angemahnt oder die Frage, „in welcher objektiven Sachlage der Antisemitismus wurzelte“ aufgeworfen würde. Nicht jedoch, weil das ausgehende 20. und das anbrechende 21. Jahrhundert irgendeine Art von Klärung der Judenfrage gebracht hätten. Vielmehr hat sich nach 1945 vor allem im deutschen Sprachraum sehr schnell die von Akteuren wie Mosse oder Reichmann begleitete Fassung der Judenfrage als zeitlich klar abzusteckendes polithistorisches Phänomen durchgesetzt. Die verschiedenen Schichten dieser bis in die Gegenwart anhaltenden Entwicklung können und sollen hier nicht auseinandergesetzt werden; dass die Entwicklung als solche die etwa von Weltsch angedeutete Möglichkeit einer Durchdringung der Judenfrage negierte und dass dieselbe Ende der 2010er Jahre auch im Kontext des breiteren Zeitgeists unmöglich ist, scheint offensichtlich.

Schon Isaac Deutscher, dessen Gedanken zur Judenfrage in ihrem marxistischen Kontext hier nicht weiter berücksichtigt werden,[35] begreift, dass sich die Judenfrage nach 1945 und also im Schatten von Weltkrieg und Shoah keineswegs grundlegend veränderte. Vielmehr sei es „eine unbezweifelbare Tatsache, daß das Massaker der Nazis an sechs Millionen europäischer Juden bei den europäischen Nationen keinerlei tieferen Eindruck hinterlassen hat. Es hat ihr Gewissen nicht wirklich aufgerüttelt. Es hat sie vielmehr kalt gelassen.“ Tatsächlich fühle „ein Jude sich heute mehr als je zuvor gedrängt … seine Stellung gegenüber seiner nichtjüdischen Umwelt zu definieren. Er weiß, daß sich seine Rolle qualitativ von der Rolle etwa des irischen Intellektuellen in den Vereinigten Staaten unterscheidet … [G]erade der Jude in Amerika ist sich immer bewußt – und zwar auf schmerzliche Weise – daß es dort einen ungeheuren Unterschied zwischen seiner Stellung und der eines Iren gibt.“[36]

Die Auflösung dieser Missverhältnisse ist für Deutscher naturgemäß nur im Kontext einer völligen, grenzübergreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Neuorientierung der entwickelten Welt möglich. Dass einer der jüdischen Fixpunkte nach 1945 der jüdische Nationalstaat Israel ist, findet er demnach „[p]aradox, weil wir in einer Zeit leben, die den Nationalstaat immer mehr zum Anachronismus macht, zu einer überholten Erscheinung“. 1954 vermerkt er, dass „die überwältigende Mehrheit“ der nach Israel eingewanderten Bürger des Staates „keine Wurzeln geschlagen [habe], und sie kann es auch gar nicht. Israel ist der Staat des verpflanzten Menschen; gerade deshalb wird soviel über ‚Wurzeln schlagen‘ gesprochen.“[37]

Ein Blick auf die gesellschaftliche Gegenwart des Staates Israel und eine Prognose der sich abzeichnenden Renaissance des Nationalstaats (wenn von einer solchen überhaupt zu sprechen ist) genügen, um die entsprechenden Einschätzungen Deutschers abzutun. Konzeptionell fehlt ihm natürlich das Handwerkszeug, den Staat Israel und vor allem den Zionismus als Idee und Bewegung historisch zu fassen; im Folgenden soll eine kurze Annäherung versucht werden.

Der israelische Historiker Jacob Toury beschließt eine (interessanterweise ebenfalls 1966 veröffentlichte) Untersuchung mit der Feststellung, dass „[i]t was not until the first Zionist thinkers purported to clear the atmosphere with a re-definition of the Judenfrage, that a new approach to the problem was opened to Western Jewry.“[38] Die neuzeitliche Misere eben der Judenfrage beginnt für ihn bereits mit der Französischen Revolution: „When … civil equality had first been granted, the Jewish spokesmen in France and in the countries of French revolutionary influence had perfectly understood and readily accepted its immanent conditions: The abandonment of collective adherence to the traditional way of Jewish life and the undertaking of individual acculturation to their non-Jewish surroundings.“ In der Folge entwickelte sich auch im deutschsprachigen Kulturraum ein jüdisches Staats- und Selbstverständnis, von dem aus „the Jews could not concede the existence of a ‚Jewish question‘ in the same sense as their adversaries“. Dass jüdische Akteure an der öffentlichen Erörterung der Judenfrage teilnahmen und dieselbe als Schlagwort akzeptierten, bedeutete dennoch keineswegs eine Anerkennung der Tatsache „that there really existed a Jewish Judenfrage, which had nothing in common with the anti-Jewish one, except the historical circumstances of its emergence and its name.“[39] Im Kontext der rhetorischen Scheidung zwischen einer individuellen und einer gemeinschaftlichen Judenfrage zieht Toury ein bestenfalls nüchternes Fazit der jüdischen Öffentlichkeit(en) der westlichen Welt: „Just as they had deceived themselves with regard to the meaning of the collective Jewish question, they deceived themselves with regard to the individual Judenfrage. They accepted the anti-Jewish slogan, but not its contents, and by using it for both the Jewish and the anti-Jewish aspects of the problem, they still more confused the difficult points at issue.“[40]

Die konzeptionelle Berichtigung dieser Gemengelage gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt für Toury namentlich und klassisch mit Moses Hess, Leon Pinsker und Theodor Herzl. Herzls den ‚Judenstaat‘ einleitende Feststellung, die Judenfrage sei „eine nationale Frage“ und müsse deshalb „zu einer politischen Weltfrage … die im Rathe der Culturvölker zu regeln sein wird“ gemacht werden, ist historisch, von ihren Grundlagen her jedoch bis heute nicht Konsens. Auch in Deutschland wird die nationale Dimension jüdischen Selbstverständnisses im öffentlichen Diskurs wie in der Erinnerungskultur ausgeblendet; eine effektive Annäherung an die Judenfrage dementsprechend verhindert. Die USA bilden hier (wie so oft) eine Ausnahme innerhalb der westlichen Hemisphäre. Herzls begleitende und emotionslose Einordnung, wonach „die Mehrheit“ einer Staatsbevölkerung entscheide, „[w]er der Fremde im Lande ist“, spiegelt hingegen noch immer nationalstaatliche Realität und (aller Rhetorik zum Trotz) gesellschaftlichen Konsens wider.[41]

Gerade die betont sachliche, nüchterne Betrachtung der Judenfrage sollte deren Auflösung den Weg bereiten. Auch Leon Pinsker geht (14 Jahre vor Herzl) von der Möglichkeit aus, „der Judenfrage de[n] Boden für immer“ zu entziehen. Die Grundproblematik besteht für ihn im Missverhältnis der Juden als Gemeinschaft gegenüber den staatlich organisierten und den zumindest in ihrer nationalen Eigenart anerkannten Völkern. In der Korrektur dieses Missverhältnisses sieht er die Klärung der Judenfrage; die nächstliegenden Aufgaben müssen also die Vorbereitung und schließlich die Entwicklung nationalen jüdischen Gemeinlebens sein. Dass die sogenannte Emanzipation beziehungsweise Assimilation keinen alternativen oder gar naheliegenderen Ansatz bietet, führt Pinsker umfassend und unter Verweis auf die Diskrepanz zwischen rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Anerkennung und Akzeptanz aus: „Denn man kann keine Sympathie, kein Zutrauen zu einem vaterlandslosen, wandernden Bettler hegen. Der Jude darf nicht vergessen, dass ihm das tägliche Brod des Bürgerrechtes gegeben werden muss. Das Brandmal, das diesem Volke anhaftet, das ihm die so wenig beneidenswerthe Isolirung unter allen Nationen aufdrängt, wird durch keine officielle Gleichstellung weggewischt werden können, solange dieses Volk seiner Natur gemäss unstete Landstreicher schaffen wird; so lange es sich nicht darüber ausweisen kann, woher es kommt und wohin es geht; solange die Juden selbst in arischer Gesellschaft nicht gerne von ihrer semitischen Herkunft sprechen, nicht gerne an diese erinnert werden mögen; so lange man sie verfolgen, dulden, beschützen, emancipiren wird.“[42]

Der politische Aufstieg der zionistischen Bewegung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts schuf nicht nur die Voraussetzungen zur von Pinsker wie Herzl avisierten Auflösung der Judenfrage von jüdischer Seite; er barg dieselbe vielmehr in sich selbst, in der Etablierung und Konsolidierung der Zionistischen Organisation, der Ausdifferenzierung einer weltweiten zionistischen Öffentlichkeit, der Schaffung sozioökonomischer Werkzeuge zur allmählichen Erringung jüdischer Staatlichkeit, der Kultivierung eines nationalen Gemeinschaftsempfindens. Im Kontext dieses Aufstiegs differenzierte sich auch die Auseinandersetzung mit der Judenfrage immer weiter aus. Ein Beispiel aus dem Quellenfundus des deutschen Zionismus ist eine 1929 veröffentlichte, von der Zionistischen Organisation prämierte „Disputation“ des Philosophen Felix Weltsch (Cousin des oben erwähnten Robert). Gleich zu Beginn der in Form eines Zwiegesprächs gehaltenen Schrift etabliert Weltsch die heute ja (siehe auch Bein) kaum mehr reflektierte Scheidung zwischen Antisemitismus und Judenfrage; „[d]enn die Judenfrage ist viel umfassender als der Horizont des Antisemitismus … Sie will nicht nur die Existenz des einzelnen Juden und … die des jüdischen Volkes sichern; sie will viel mehr. Sie fragt: Wie kann man das jüdische Volk schöpferisch machen?“[43]

Auf diesen Leitgedanken zurückkommend, stellt er später fest, dass „nur der Zionismus … uns einen Weg weisen [kann] für dieses Ziel, denn er allein hat dieses Ziel aufgestellt … Nur der Zionismus kann eine richtige Antwort auf die Judenfrage geben; denn er hat sie überhaupt erst richtig gestellt.“ Die von ihm sogenannte schöpferische Reaktion ist die „positive“ Antwort im Kontext der Judenfrage. Der einzelne Jude „empfindet sein Jude-Sein als Aufgabe, als Ansporn zur Leistung, zur Tat. Das ist die Reaktion des Zionismus auf die Judenfrage.“ Die territorialen Bemühungen der Bewegung sind dabei für Weltsch der Schlüsselpunkt zur neuerlichen Verbeheimatung des Volkes: „Der Jude soll wieder einen archimedischen Punkt auf der Welt bekommen, etwas, das Zufluchtsort und Kulturzentrum zugleich ist. Der Jude soll wieder eine Heimat haben, nicht als Einzelner … sondern als Volk. Er soll nicht mehr ein Glied eines heimatlosen Volkes sein, das nirgends zuhause und überall nur Minorität ist … Dieser moralische Vorteil, den Palästina allen Juden der Welt bringen wird, kann überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden.“[44]

Der Beweis dieser Ansätze ist 90 Jahre später längst geführt. Bereits 1970 verweist der Journalist und ehemalige zionistische Funktionär Walter Gross in einer Rede in Tel Aviv auf den leichthin übersehenen Umstand, dass gerade auch das Verschwinden organisierter, nach innen gerichteter zionistischer Arbeit im Staat Israel den Zionismus bestätigt. Auch außerhalb der Staatsgrenzen erodierten die traditionellen Strukturen der Bewegung – so sie nach der Shoah noch bestehen konnten – weil der Staat Israel eine über die zionistische Ideen- und Organisationsgeschichte hinausgehende Dynamik entwickelte, die vor allem nach 1967 „die grosse Mehrzahl der Juden in der Golah“ umfasste. Gross sieht diese Gemengelage insofern auch kritisch, als „dass diese Art Zionismus [primär in den USA, sjw] nicht im Blumenfeldschen Sinne ‚wesenhaft‘ ist“. Überhaupt könne man „in den USA die Symptome einer Judenfrage entdecken, auch wenn man nicht in die Blumenfeldsche Schule gegangen ist … Die zionistische Aufgabe liegt in der westlichen Golah. Sie ist keine Sache von dem was man ‚Hasbarah‘ nennt. Sie liegt darin, Juden bewusst zu machen, dass ihr Schicksal in allen Fällen ein jüdisches Schicksal sein wird.“[45]

(2)

Kurt Blumenfeld wurde am 29. Mai 1884 im ostpreußischen Marggrabowa (heute: Olecko) geboren. Während seiner Studienzeit in Berlin, Freiburg und Königsberg schloss er sich dem zionistischen Verein Jüdischer Studenten an, aus dem später das Kartell Jüdischer Verbindungen (mit) hervorging. Als studentischer Ordner wohnte er 1905 dem 7. Kongress der Zionistischen Organisation in Basel bei. In seinen Lebenserinnerungen beschreibt er diesen Abschnitt seines Lebens mit detaillierten Anekdoten und skizziert „den Konflikt, in den wir gestellt waren und dem wir nicht ausweichen durften. Zionismus war uns die Frage einer ernsten Wahl, wir wurden ‚Herren der Wahl und nicht Sklaven der Wahl‘ (Buber). Ich nannte diesen Zionismus, der, wie ich glaubte, eine einmalige Erscheinung darstellt, post-assimilatorisch.“[46]

1909 trat Blumenfeld, nachdem er bereits als Student als Redner auf sich aufmerksam gemacht hatte, hauptberuflich in den Dienst der Zionistischen Vereinigung für Deutschland (ZVfD) ein. Als deren Parteisekretär und anschließend als Funktionär der Zionistischen Organisation reiste er zunächst bis 1914 durch Deutschland, sprach vor jüdischem Publikum und suchte Menschen für die zionistische Bewegung zu gewinnen. Im Frühjahr 1914 besuchte er erstmals das damals osmanische Palästina. Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Blumenfeld zu den Gründervätern des Keren Hayesod, den er später neu und dauerhaft in Deutschland etablierte. In der Zwischenkriegszeit führte er unter anderen Albert Einstein und Hannah Arendt an zionistische Gedanken und Ideen heran; mit beiden blieb er zeitlebens in Verbindung, mit Arendt dabei in freundschaftlichem Austausch. 1924 wurde Blumenfeld zum Vorsitzenden der ZVfD gewählt. Im September 1933 verließen seine Familie und er Deutschland und ließen sich in Jerusalem nieder. Die Entwicklungen hin zur Staatsgründung Israels und die ersten 15 Jahre jüdischer Staatlichkeit erlebte Blumenfeld als Beobachter und politischer Randakteur. 1963 starb er im Alter von 79 Jahren in Jerusalem.

Trotz seines zeitgenössischen Einflusses auf Entwicklung und Gedankenwelt des Zionismus vor allem im deutschsprachigen Europa formulierte Blumenfeld „seine Lehre nicht in Büchern und nicht in Schriften“ aus.[47] Im Folgenden wird dennoch nicht auf die Vielzahl seiner Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften oder Broschüren zurückgegriffen, sondern vor allem auf Briefe und teils auf seine Lebenserinnerungen, in denen er jeweils die zionistische wie die breitere Geschichte und Gegenwart reflektiert; und seine Auffassung der Judenfrage rückblickend wie vorausschauend einordnet.

„Das geistige Niveau der Juden, die meine Versammlungen [in den Jahren bis 1914, sjw] besuchten, war nicht hoch. Die jüdischen Intellektuellen kamen nicht in zionistische Versammlungen, weil die Zionisten ihnen gesellschaftlich nicht paßten und weil sie Unterhaltungen über jüdische Fragen ängstlich vermieden. Wenn es in den Versammlungen Diskussionen gab, wurden sie meist von redegewandten jüdischen Anwälten geführt, die sich grundsätzlich für Assimilation einsetzten. Die neue Note, die ich in diese Diskussionen brachte, war die Darstellung der persönlichen Judenfrage … Die Diskussion wurde immer vom Gegner bestimmt. Alle Gegner, die ich traf, hielten die Judenfrage für eine subjektive Angelegenheit. ‚Ich fühle mich als Deutscher‘, war, kurz gesagt, stets der Inhalt ihrer Reden. Meine Antwort galt der Behauptung, das müßten die Deutschen feststellen: ‚Es gibt eine objektive Judenfrage. Habt den Mut, sie zu untersuchen. Die Resultate müssen unabhängig von euren Gefühlen gefunden werden.'“[48]

Die Judenfrage ist für Blumenfeld vor 1948, trotz ihres nationalen Kontexts, keinesfalls eine klassische Nationalitätenfrage; vielmehr „eine Angelegenheit eigener Art, weil jeder Jude sozusagen ein eigenes Territorium bildete.“ Dieser Umstand ermöglichte, so Blumenfeld, dass die jeweiligen Mehrheitsgesellschaften über die Juden im Kontext der versuchten Assimilation de facto als Spielmasse verfügen und deren Platz innerhalb des Gemeinwesens immer wieder neu bestimmen konnten: „Der einzelne jüdische Verbrecher konnte gegebenenfalls zum Symbol für alle Juden werden … Wenn ein Jude etwas leistete, war er der große Deutsche, Franzose, Engländer usw.“ Sich selbst sieht Blumenfeld rückblickend (auch innerhalb des deutschen Zionismus) als „Wortführer derer, die die deutsche Judenfrage in einer bisher ungewohnten Art behandeln wollten … Ich wußte auch, daß das, was selbst den Zionisten schmerzvolle Erkenntnis zu sein schien, jedem Deutschen damals schon selbstverständlich war.“[49]

Eine Figur, auf die Blumenfeld in Auseinandersetzung mit der von ihm gefassten persönlichen Judenfrage immer wieder zurückkommt, ist die Heinrich Heines. Die Beschäftigung mit dessen Leben und Werk innerhalb der jüdischen Öffentlichkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versinnbildlicht für ihn die Ignoranz gegenüber der von ihm und anderen sogenannten objektiven Judenfrage, einschließlich des Umstands, „daß die politische Welt lediglich an der Feststellung des Judeseins, nicht an der limitierenden Definierung interessiert war, die die Juden selber immer noch vorzunehmen beliebten“. Doch Heine ist für Blumenfeld nicht nur ein prominentes historisches Beispiel; tatsächlich brachte ihn die „Beschäftigung mit Heine … beinahe zu einer Identifizierung mit ihm. Ich stellte fest, daß er in einer Welt der Lüge der einzig Echte war, der zeigt, wie es in unserer Seele aussieht … Heinrich Heine war für mich auch ein Beispiel für meine Behauptung, daß unser Judesein nicht durch einen bestimmten Inhalt ausgedrückt werden kann … Nicht der Inhalt ist entscheidend, sondern die Art, in der ein Jude den ihm sich anbietenden Stoff behandelt. Ihr ihr spricht sich das Jüdisch-Funktionelle aus, das stärker ist als alle Inhalte. Es überdauert jede Unterdrückung und jeden Versuch bewußter Assimilation … In jedem Vers von Heine, in jedem Satz seiner Prosa, gleichgültig welchen Inhalt er behandelt, offenbart sich der Jude, unabhängig davon, ob er für oder gegen jüdische Werte schreibt.“[50] In einem Brief vom 10. Februar 1956 beschreibt Blumenfeld Heine anlässlich dessen 100. Todestag als „historische Persönlichkeit, die im deutsch-jüdischen Kulturkonflikt von entscheidender Bedeutung ist. Er versucht, die deutsche Sprache in neuer Form für seine Dichtung und Prosa einzurichten, erreicht Höchstes und scheitert, weil seine Sehnsucht ziellos verströmt. Heine ist ein Genie. Wo er scheitert, scheitert er, weil ihm die echte Resonanz fehlt.“[51]

Ein anderer historischer Akteur, der Blumenfeld nicht nur persönlich („flüchtig“) bekannt war, sondern ihm ebenso zum Sinnbild wurde, ist Walter Rathenau. Verschiedentlich verweist er auf dessen Leben und schließlich Ermordung als geradezu instruierend im Kontext der Judenfrage. In seinen Erinnerungen schildert Blumenfeld sein „stärkstes persönliches Erlebnis“ mit Rathenau, „ein Gespräch Anfang April 1922, wenige Wochen vor seiner Ermordung. Ich hatte [Albert] Einstein gebeten, mit mir zu Rathenau zu gehen, um ihn zu beeinflussen, sein Amt als Außenminister aufzugeben. Einstein teilte meine Anschauung. Unsere Unterhaltung dauerte von acht Uhr abends bis ein Uhr nachts.“ Blumenfeld fasst diese Unterhaltung ausführlich zusammen, einschließlich des Moments, in dem Rathenau anerkennen musste, von Blumenfeld und Einstein „mattgesetzt worden“ zu sein: „In diesem einen einzigen unbewachten Augenblick gab Rathenau zu, daß er wirklich nur eine Funktion erfülle, daß er zu der deutschen Welt, die er damals politisch vertrat, zwar mit tausend Fäden und mit besten Gründen, aber doch nur sehr bedingt und nicht unbedingt gehörte.“[52]

Rathenau blieb für Blumenfeld zeitlebens mahnendes Beispiel für das von ihm sogenannte Phänomen der Grenzüberschreitung.[53] In einem Brief vom 02. März 1956 fasst er rückblickend den Zionismus unter anderem als „erste[n] Versuch … die Juden vor Grenzüberschreitung zu bewahren. Die spezifische Aufgabe des deutschen Zionismus … knüpft an die Erkenntnis an, daß die formale Gleichberechtigung ein problematischer Wert ist und daß die Juden in der deutschen Welt ihren Fuß nur unsicher aufsetzen dürfen“. 1960 etwa kritisierte er (trotz politischer Zustimmung) in diesem Sinne das Engagement von Joachim Prinz an der Seite von Martin Luther King Jr.: „Es ist die Frage, ob ein Jude wie Du das innere Recht hat, die amerikanische Nation in solch einer Sache zu repräsentieren … Ich bin sehr traurig, wenn ich sehe, wie die ältesten Zionisten, die heute an führender Stelle stehen, in der Judenfrage nichts gelernt haben. Die einzelnen Äußerungen, die ja meist der politischen Situation entsprechen, sind mir dabei unwichtig.“[54]

Die Rahmenbedingungen jüdischen Lebens in der Weimarer Republik zeichnet Blumenfeld rückblickend entsprechend seiner skizzierten Auffassung der Judenfrage nach. Schon 1962 verweist er dabei auf die ernüchternde und seitdem nur gewachsene Notwendigkeit, „den Juden und den heute lebenden Deutschen wenigstens mit einigen Strichen zu zeigen, wie bedroht die Situation der Juden in jenen heute so gepriesenen zwanziger Jahren gewesen ist … Die Unehrlichkeit des gesellschaftlichen Lebens, in dem es unmöglich war, offen über die menschlichen Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden zu sprechen, hat viel dazu beigetragen, bei den Juden eine schwere Täuschung entstehen zu lassen … Die jüdischen Führer der deutschen Arbeiterschaft … hielten sich für berechtigte Repräsentanten der arbeitenden Klassen und behaupteten, der Proletarier sei kein Antisemit, jedenfalls nicht in der Weimarer Republik. Die jüdischen Intellektuellen wiesen auf die Kultur und den Erfolg des deutschen Theaters hin, obwohl es eine fast völlig jüdische Schöpfung war … Diese Halbwahrheiten waren jedoch so beherrschend, daß die Juden gar nicht merkten, wie sie nur in den Vorhöfen des öffentlichen Lebens eine Rolle spielten und dort nichts zu sagen hatten, wo die Macht und die kommenden Mächte in Erscheinung traten.“[55]

In letzterem Kontext vermerkt der Historiker Jürgen Matthäus die tatsächliche Wandlung der öffentlich erörterten Judenfrage gegen Ende der Weimarer Republik „from a political issue into a right-wing dogma not to be discussed with Jews but solved at their expense“.[56] In einem Brief vom 12. Dezember 1954 ordnet Blumenfeld den von ihm verstandenen Prozess ein, wonach „die Juden einmal mit ihrem Willen durch äußere Macht zu Deutschen gemacht“ und schließlich „gegen ihren Willen aus der deutschen Welt ausgeschlossen“ wurden.[57] Beide Endpunkte also, die nominelle Emanzipation und deren Aufhebung, gingen nicht auf jüdische Initiative, Energie, Kreativität zurück. Aber erst der Nationalsozialismus und die Shoah setzten diese Erkenntnis brutal durch. So schreibt etwa Hannah Arendt im Januar 1946 über ihre Begegnung mit Josef Rosensaft, der als Vertreter jüdischer DPs (Displaced Persons) in die USA gereist war, an Blumenfeld: „[D]as wesentlichste Erlebnis ist nicht der Haß auf die Nazis … sondern die Gleichgültigkeit aller anderen, inclusive der Juden. Nun können sie sich ja nicht einfach außerhalb von allem stellen und kehren darum gewissermaßen zum jüdischen Volk zurück. Was bleibt sonst übrig?“[58]

Für Blumenfeld haben diese Entwicklungen und sie begleitende Ereignisse keinen historischen Charakter; sie müssten vielmehr erkenntnisleitend und dementsprechend handlungsweisend sein. Schon am 10. Oktober 1941 (Blumenfeld verbrachte den Zweiten Weltkrieg unfreiwillig in den USA) berichtet er in einem Brief über ein Gespräch mit dem amerikanischen Theologen und Philosophen Reinhold Niebuhr über die Judenfrage insbesondere in Amerika: „Ich erklärte ihm, daß alle Bemühungen der Juden ungewollt praktisch darauf hinausliefen, daß man einzelne Juden oder bestimmte Sorten auf Kosten anderer toleriert. Ich entwickelte meinen Gedankengang unter dem Schlagwort: Wer liebt das jüdische Volk? Meine Antwort war: niemand. Man schätzt nur einzelne und man kann ein Volk nur dann lieben, wo es sein eigenes Leben lebt.“ Knapp fünf Jahre später verweist er in anderem Kontext auf die Furcht der in den USA lebenden Juden vor einer „ernsthafte[n] Aufrollung des Judenproblems … Auch die Zionisten extrem-progressiver Auffassung denken nur an Palästina für europäische Flüchtlinge, denen sie Sympathie entgegenbringen, deren Schicksal sie aber persönlich, z. B. durch die Alija einer erheblichen Zahl amerikanischer Juden, nicht zu teilen bereit sind.“ Im August 1952 schließlich vermerkt er zunehmend ernüchtert, er habe sein „ganzes Leben damit verbracht, Juden davor zu warnen, daß sie sich mit formalistischen Erklärungen beruhigen. Es hat nichts geholfen.“ Dieselben Akteure und Gruppen, die sich den Nationalsozialismus nicht als tatsächliche Option der deutschen Politik und Gesellschaft vorstellen konnten, „amüsieren sich wieder mit dem Hexentanz auf ihnen vertrauten Grenzgebieten“.[59]

Bezüglich der grundlegenden Dynamiken der Judenfrage, die der Zionismus seiner Meinung nach aufzuzeigen hat(te), verweist Blumenfeld immer wieder auf seine Lesart von Lessings ‚Nathan der Weise‘, die sich keineswegs um die bekannte Ringparabel dreht. 1955 schreibt er beispielsweise: „Die Judenfrage ist nicht nur eine subjektive, sondern eine objektive Angelegenheit … Immer wieder tritt die Situation ein, die der Patriarch [im Gespräch mit dem Tempelherrn, sjw] in Lessings ‚Nathan dem Weisen‘ mit den Worten kennzeichnet: ‚Tut nichts, der Jude wird verbrannt.‘ Man findet den Juden, auch wenn er sich unter noch so vielen Masken zu verbergen sucht.“[60] Drei Jahre später schreibt er an Arendt, er habe „den Nathan von A-Z wieder gelesen und festgestellt, mit welcher Vorsicht Lessing den wirklichen Problemen aus dem Wege geht … Lessing hätte sich gehütet, einer Mischehe zwischen Nichtjuden und Juden das Wort zu reden … [von] den wirklichen Kulturproblemen der deutschen Juden weiß Lessing natürlich noch nichts.“[61]

Auch der oben erwähnte Hans Mayer sucht Lessing auf neuer Ebene zu fassen: Am Ende des Stücks („[b]ei der opernhaften Apotheose“) gehe allein „Nathan leer aus. Er ist mit niemandem verwandt. Saladin und Sitta, Recha und ihr Bruder: alles Blutsverwandte zwischen Orient und Abendland. Der Jude Nathan ist ein Freund, man ist dankbar, er wird stets willkommen sein, doch blieb er Außenseiter … Vor allem wird Nathans Judentum von Lessing … nicht als Nationalität, sondern als Religion interpretiert. Wodurch eine petitio principii erfolgt ist: Am Anfang der jüdischen aufgeklärten Emanzipation wird von Lessing in der Kunstfigur des Nathan das wünschbare Ergebnis vorweggenommen. Nathan ist nur noch der Religion nach ein Jude, und diese Religion hält er selbst für zufällig und austauschbar.“ Tatsächlich enthalte das Stück selbst bereits die notwendigen Ansätze zur Widerlegung eben der Ringparabel; und wer dieselben ignoriere, der „verkleinert den generösen – und vergeblichen – Versuch Lessings … Nathan mit Hilfe von Wohlstand und gebildeter Humanität aus dem Sonderdasein zu befreien und zum Jedermann zu wandeln, der bloß eine etwas antiquierte Religion praktiziert. Dann schlägt in der Tat die Reine in die Repressive Toleranz um.“[62]

Blumenfeld betrachtet Lessing natürlich im Gegensatz zu Mayer durch den politischen Filter seines Zionismus. Die Konsequenz seiner nach 1945 immer wieder direkt vorgebrachten, in tagespolitische Entwicklungen wie in ideologische Betrachtungen eingebetteten Ansichten führte dabei auch zu persönlichen Konflikten. Im Januar 1946 schreibt er beispielsweise über Arendt, er habe „Hannah ihren Zionismus nie geglaubt … Für Hannahs menschliche Situation, nicht nur für ihre politische, ist es notwendig, das Verschwinden des Antisemitismus zu prognostizieren. Im zionistischen Bewußtsein Palästinas spielt übrigens der Judenhaß im Galuth keine entscheidende Rolle. Es ist mir hier oft schwer, die Bedeutung der Judenfrage in den Ländern des Galuth meinen Hörern zum Bewußtsein zu bringen.“[63] Im November 1954 berichtet er in einem Brief eben an Arendt über eine Begegnung mit Karl Jaspers, die nicht zuletzt auf Arendts Initiative zurückgegangen war: „Mein Versuch, zu einer Unterhaltung über die eigentliche Judenfrage zu kommen, bei der Haß, Bedrückung und gesellschaftliche Diskriminierung ja nur Symptome sind, die uns in Wahrheit erschweren … zu den Kernproblemen vorzudringen, wäre in jedem Fall mißglückt. Er wäre wahrscheinlich stutzig geworden, wenn ich ihm gesagt hätte, daß die gesamte jüdische Geschichtsschreibung bestenfalls Apologetik ist.“ Vielleicht diesem also nicht geführten Gespräch nachsinnend, formuliert er nun gegenüber Arendt eine weitere Facette seiner Auffassung der Judenfrage: „Die Juden sind so eine Art Schachtelhalm unter den Völkern. Daß die Träger einer Tradition, in der der Auszug aus Ägypten, die Geburt der Freiheit im Sieg gegen die verlassenen Fleischtöpfe, die Wüstenwanderung und die Zehn Gebote nicht verschwunden sind, noch heute leben, ist ein Anachronismus, mit dem die Menschen nicht fertigwerden.“ Instruierend scheint ihm auch die Gegenüberstellung seiner Ehefrau Jenny mit Jaspers (jüdischer) Ehefrau, „wie sich überhaupt herausstellt, daß jemand, der den Zionismus verstanden hat, unbefangener das Verhalten der Nichtjuden zu begreifen versteht als Juden, deren Judentum politisch nur durch die Begriffe Gleichberechtigung, Antisemitismus, Druck und Verfolgung bestimmt ist.“ Letzteren Gedanken formuliert er im Juli 1959 und wiederum an Arendt noch radikaler: „Der verlogene Philo-Semitismus, der sich in Deutschland wichtig macht, [ist] viel peinlicher und schädlicher als Äußerungen ehrlicher Abneigung … Die große Empfindlichkeit, die ich einmal als die beste Eigenschaft der Zionisten hingestellt habe, [hat] dazu geführt, daß die Juden die gefährlichen Momente des politischen Antisemitismus nicht beachten. In einer oberen Schicht wird konventionell alles unterdrückt. Gleichzeitig entwickelt sich unbemerkt ein Explosivstoff, der zur gegebenen Zeit durch einen geschickten Manager zum Losgehen gebracht werden kann.“[64]

Blumenfelds veröffentlichte Lebenserinnerungen brechen 1933 ab, denn „[d]ie Ereignisse der Zeit des Nationalsozialismus sind noch zu nah, als daß ich Erinnerungsbilder beschwören könnte. Die Geschichte des deutschen Judentums ist zu Ende, aber die Judenfrage existiert weiter, wie sie zu allen Zeiten existierte.“[65] 1955 vermerkt er zum Abschluss eines Briefes, dass die „Judenfrage der Vorhitlerzeit … auf das heutige Deutschland keine Anwendung [findet]. Einmal quantitativ – 20 000 unter einem Millionenvolk; vor allen Dingen aber qualitativ.“ Diese Einschätzung qualifiziert er jedoch wiederholt; zunächst beispielsweise in dem obigen Brief an Arendt, im März 1960 zudem in einem kurzen Schreiben an Josef Cohn. Darin zitiert er zunächst Nietzsche, der „noch keinem Deutschen begegnet [sei], der den Juden gewogen gewesen wäre“ und bekennt anschließend, „was mir viel sympathischer ist als der zur Schau getragene Philosemitismus der Gesellschaft für christlich-jüdische Verständigung, ist die Haltung von Distanz, die auf guter Erziehung beruht. In einer humanisierten Gesellschaft, die man sich ja heute nur schwer vorstellen kann, würden wir uns am wohlsten fühlen, wenn man unsere Eigenart … respektiert“.[66]

(3)

Nach dem vielleicht nur zurückblickend gefühlten Intermezzo des ausklingenden 20. Jahrhunderts scheint eine solche Gesellschaft in der politischen Gegenwart nicht nur als Option, sondern vor allem als Gefühl verloren. Die Judenfrage ist heute auch Teil einer sich immer weiter ausdifferenzierenden gesellschaftlichen Polarisierung; und als solche im wiedervereinten Deutschland in all ihren Auswüchsen normalisiert. Dass Synagogen und jüdische Einrichtungen unter permanentem Polizeischutz stehen, dass deutsche Entscheidungsträger und sogenannte Kulturschaffende an der politischen Aussonderung des Staates Israel selbstverständlich mitwirken, dass antisemitische Motive und Muster in den klassischen wie den sogenannten sozialen Medien und über das politische Spektrum hinweg zu finden sind, dass eine routinemäßig gepflegte Erinnerungskultur die von Deutschen verübten Menschheitsverbrechen politisch entschärft – diese Zustände erhalten ihre wesenhafte Relevanz erst dadurch, dass die Mehrheitsgesellschaft sie eben nicht ignoriert, sondern sie als normal zu empfinden gelernt hat.

Auch in der westlichen Welt gilt der Jude als Projektionsfläche wieder mehr und mehr als der Andere. Nicht jedoch, weil man ihn, wie in Blumenfelds Idealvorstellung, in seiner Eigenart anerkennt und respektiert. Man verzerrt diese Eigenart in verschiedensten Kontexten ins Exotische oder rundheraus ins Negative. Und die durchaus vielfältigen Ansätze und Initiativen (von jüdischer wie von nichtjüdischer Seite), dieser Entwicklung zu begegnen, scheitern fast ausnahmslos an der Unfähigkeit oder dem Unwillen, die Judenfrage zu erörtern. Stattdessen hat sich etwa eine Vorstellung von Antisemitismus medial und gesellschaftlich verfestigt, die denselben als eine Art antijüdischen Rassismus qualifiziert. Dabei zeigen Akteure und Entwicklungen (über 70 Jahre nach Sartres ‚Überlegungen zur Judenfrage‘) tagtäglich und weltweit, dass Antisemitismus ein von jüdischem Leben völlig unabhängiger Mechanismus der Welterklärung, Selbstverortung und Selbstvergewisserung ist. Diese Erkenntnis wird den Öffentlichkeiten der westlichen Welt in Zukunft nur immer schwerer fallen, weil dieser Antisemitismus immer mehr und immer vielfältigere Akteure erfasst.

Nur an einem Ort muss die Judenfrage nicht Teil des Alltags sein. 1962 schreibt der ehemalige zionistische Funktionär Kurt Tuchler, dass es „[i]n Israel … 1000 neue, ebenso wichtige und vielleicht noch schwierigere Frage geben [mag], aber eine Judenfrage gibt es nach Errichtung des Staates und nach Erreichung der Mehrheit im Lande nicht mehr.“[67] Blumenfeld skizziert immer wieder seine Wahrnehmung und sein Erleben der Transformation jüdischen Lebens im Kontext der Staatlichkeit. Im November 1956 schreibt er vor dem Hintergrund des Sinaifeldzugs in einem Brief: „Ich bin überrascht, wie nervös die Besucher sind, die ihrerseits überrascht sind, mit welcher Ruhe und Disziplin hier das Leben weitergeht. Die Juden in Israel haben ihre Natur vollkommen geändert. Als wir vor Jahrzehnten an eine Zukunft in Palästina dachten, zweifelten wir, ob die Juden zur Landwirtschaft geeignet sind, und überlegten uns, wie wir antimilitaristischen Zionisten uns gegen Angriffe verteidigen werden … Heute sind unsere Juden ausgezeichnete Landwirte und die Armee eine erstklassige Truppe.“[68] Diese Transformation begleitete er indes nicht unkritisch. Im Februar 1957 setzt er Arendt die seiner Meinung nach strukturellen Herausforderungen des noch jungen Staates auseinander: Das Zusammentreffen und -gehen von Ashkenazim und Sephardim; die politische Stellung der religiösen Autoritäten; die von ihm diagnostizierte Ausblendung der jüdischen Geschichte der Neuzeit; die seiner Meinung nach zunehmende Scheidung zwischen den in Israel und den in der Diaspora lebenden Juden. Nur einen Monat später schreibt er ihr jedoch auch: „Zu [jüdischer, sjw] Macht und echter Politik kommt es nie. Außer in Israel, wo eine Sache gelungen ist, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Erst war es eine Art Homunkulus. Jetzt lebt es und bewegt sich eigenhändig. Es ist richtiges Leben; Beweis, daß niemand den Begriff ‚Untergang‘ zu denken vermag.“[69]

1978 sucht Jean-Paul Sartre (in einer gemeinsamen Erklärung mit Benny Lévy) anlässlich der diplomatischen Annäherungen zwischen Ägypten und Israel und im breiteren Kontext der israelisch-arabischen Konfliktlage das historische Gedächtnis des jüdischen Volkes zu fassen: „[Die Juden fragen sich], wie werden die anderen … die Ägypter, die anderen Araber, die Welt schließlich den Juden annehmen? Diese Frage erhält ihren vollen Sinn, weil die Welt zweitausend Jahre lang den Juden nicht angenommen hat. Die jüdische Erinnerung hat das Unaussprechliche dieser Weigerung bewahrt. Wie soll man vergessen, wenn es das Nichtvergessen war, das das jüdische Volk überleben ließ? … Man fordert [den Juden] heute auf, sich der Welt zu öffnen. Oder besser: die Welt, die ihn verworfen hat, fordert ihn auf, sich ihr zu öffnen. Welcher Israeli, welcher Jude kann ignorieren, daß unter jenen, die Israel zu Konzessionen drängen, viele Antisemiten sind? … Für den Juden fuhr die Welt einfach damit fort, ihn zu verwerfen. Auch heute noch kann jedes jüdische Kind an jedem beliebigen Ort der Erde das Grauen der Welt entdecken: es braucht nur einmal zu hören: ‚Dreckiger Jude.'“[70]

Nach den Anschlägen auf die Redaktion von ‚Charlie Hebdo‘ und auf einen koscheren Supermarkt in Paris im Januar 2015 besuchten der französische Präsident und Ministerpräsident in Begleitung des israelischen Premierministers die Grande Synagogue de Paris – und die Menge feierte Benjamin Netanyahu mit Sprechchören.[71] Keine zwei Wochen nach den Terroranschlägen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März 2019 sagte Ahmed Bhamji („chairman of New Zealand’s biggest mosque“) auf einer öffentlichen Versammlung in Auckland, dass „Israel’s Mossad spy agency and ‚Zionist business houses‘ were behind the … massacre that killed 50 Muslim worshipers.“ Niemand widersprach oder schritt ein. Im Nachhinein distanzierte sich einer der Initiatoren der Veranstaltung zwar von Bhamji, vermerkte jedoch gleichzeitig, er sei „just one speaker out of 30“ gewesen „and there were many different points of view at the event.“ Zuvor hatte derselbe Mann in seinem eigenen Redebeitrag festgestellt, dass „the war between Israel and the Palestinians had ‚come home‘ because six of the victims … were of Palestinian origin.“[72]

Nur zwei Beispiele für die Vielschichtigkeit der Judenfrage im 21. Jahrhundert. 1962 schließt Kurt Blumenfeld seine Erinnerungen mit einer Reflexion seines Lebens in Israel: „Alle Probleme des Lebens, bewältigte und unbewältigte, existieren weiter, nur eines ist erreicht: die erträumte Unbefangenheit, die Voraussetzung zur Entwicklung der freien Persönlichkeit kann hier, und nur hier, für einen Juden erreicht werden.“[73]

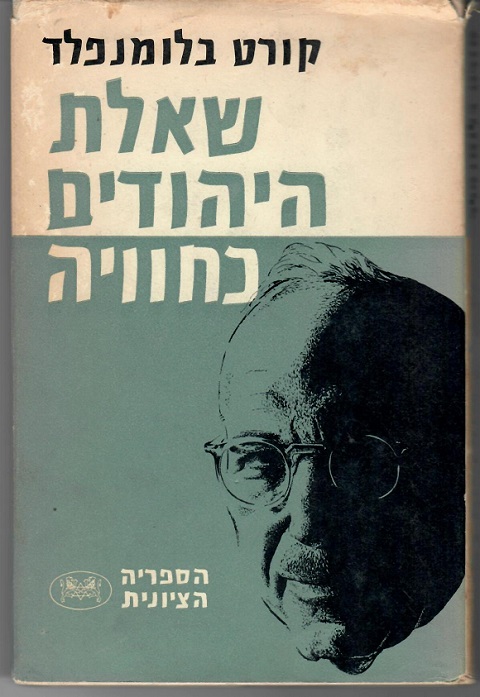

Bild oben: Buchcover der hebräischen Ausgabe von „Erlebte Judenfrage“

Quellen und Literatur

Bein, Alex: Die Judenfrage. Biographie eines Weltproblems (I), Stuttgart 1980.

Bein, Alex: Die Judenfrage. Biographie eines Weltproblems (II), Stuttgart 1980.

Blumenfeld, Kurt: Erlebte Judenfrage. Ein Vierteljahrhundert deutscher Zionismus, Stuttgart 1962.

Brenner, Michael: Israel. Traum und Wirklichkeit des jüdischen Staates. Von Theodor Herzl bis heute, München 2016.

Deutscher, Isaac: Die ungelöste Judenfrage. Zur Dialektik von Antisemitismus und Zionismus, Berlin 1977.

Ginat, Jochanan, Sambursky, Miriam [Hg.]: Kurt Blumenfeld. Im Kampf um den Zionismus. Briefe aus fünf Jahrzehnten, Stuttgart 1976.

Gross, Walter: Der Zionismus nach 22 Jahren israelischer Unabhängigkeit. Rede, gehalten anlässlich des Präsidiumsempfangs zum Unabhängigkeitstag, Tel-Aviv, Juni 1970, in: Rothschild, Eli [Hg.]: Meilensteine. Vom Wege des Kartells Jüdischer Verbindungen (K. J. V.) in der Zionistischen Bewegung. Eine Sammelschrift, Tel Aviv 1972, S. 251-254.

Herzl, Theodor: Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage, Leipzig und Wien 1896.

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=387401 (zuletzt eingesehen am 29.03.2019).

https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2019/03/jews-outraged-after-mosque-leader-blames-mossad-for-christchurch-attack.html (zuletzt eingesehen am 29.03.2019).

https://www.timesofisrael.com/new-zealand-mosque-chairman-slammed-for-blaming-christchurch-shooting-on-mossad/ (zuletzt eingesehen am 29.03.2019).

Lewisohn, Ludwig: Israel, Westport 1971.

Matthäus, Jürgen: Tagesordnung: Judenfrage. A German Debate in the Early Stages of the Weimar Republic, in: LBI Year Book 48,1 (2003), S. 87-110.

Mayer, Hans: Aussenseiter, Frankfurt a. M. 2007.

Mosse, Werner E.: Der Niedergang der Weimarer Republik und die Juden, in: Mosse, Werner E. [Hg.]: Entscheidungsjahr 1932. Zur Judenfrage in der Endphase der Weimarer Republik, Tübingen 1966, S. 3-49.

Nordmann, Ingeborg, Pilling, Iris [Hg.]: Hannah Arendt, Kurt Blumenfeld. »… in keinem Besitz verwurzelt«. Die Korrespondenz, Hamburg 1995.

Penslar, Derek J.: Shlomo Sand’s The Invention of the Jewish People and the End of the New History, in: Israel Studies 17,2 (2012), S. 156-168.

[Pinsker, Leon]: „Autoemancipation!“ Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden, Berlin 1882.

Pulzer, Peter: Why was there a Jewish Question in Imperial Germany, in: LBI Year Book 25,1 (1980), S. 133-146.

Reichmann, Eva G.: Diskussionen über die Judenfrage 1930-1932, in: Mosse, Werner E. [Hg.]: Entscheidungsjahr 1932. Zur Judenfrage in der Endphase der Weimarer Republik, Tübingen 1966, S. 503-531.

Rich, Dave: The Left’s Jewish Problem. Jeremy Corbyn, Israel and Antisemitism, London 2018.

Rürup, Reinhard: Emancipation and Crisis. The „Jewish Question“ in Germany 1850-1890, in: LBI Year Book 20,1 (1975), S. 13-25.

Sartre, Jean-Paul: Überlegungen zur Judenfrage (Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Politische Schriften 2), Reinbek 1994.

Toury, Jacob: „The Jewish Question“. A Semantic Approach, in: LBI Year Book 11,1 (1966), S. 85-106.

Tramer, Hans: Kurt Blumenfeld. Seine Lehre und seine Leistung, in: Blumenfeld, Kurt: Erlebte Judenfrage. Ein Vierteljahrhundert deutscher Zionismus, Stuttgart 1962, S. 10-23.

Tuchler, Kurt: Die Judenfrage nach Errichtung des Staates, in: Rothschild, Eli [Hg.]: Meilensteine. Vom Wege des Kartells Jüdischer Verbindungen (K. J. V.) in der Zionistischen Bewegung. Eine Sammelschrift, Tel Aviv 1972, S. 279-286.

Weltsch, Felix: Judenfrage und Zionismus. Eine Disputation, London 1929.

Weltsch, Robert: Entscheidungsjahr 1932, in: Mosse, Werner E. [Hg.]: Entscheidungsjahr 1932. Zur Judenfrage in der Endphase der Weimarer Republik, Tübingen 1966, S. 535-562.

[1] Simon J. Walter ist Historiker und lebt und arbeitet in Düsseldorf. Er forscht schwerpunktmäßig zur Geschichte des Zionismus vor dem Zweiten Weltkrieg; insbesondere zur Organisations- und Ideengeschichte des Zionismus im deutschsprachigen Europa.

[2] Blumenfeld 1962, 157.

[3] Ebenda, 154f.

[4] Lewisohn 1971, 48.

[5] Ebenda, 51, 53-56, 64, 73.

[6] Ebenda, 78-80.

[7] Es handelt sich dabei natürlich um eine von mir persönlich gesetzte Auswahl an Veröffentlichungen, die wegen ihrer Prominenz oder und insbesondere wegen ihres Erkenntniswerts im Kontext der Ansätze Blumenfelds ausgesucht wurden.

[8] Bein 1980a, XII.

[9] Vgl. dazu auch Toury 1966.

[10] Bein 1980a, 2.

[11] Vgl. Rürup 1980.

[12] Pulzer 1980, 146.

[13] Bein 1980a, 4f., 441, 450.

[14] Ebenda, 421f.

[15] Ebenda, XIII.

[16] Ebenda, 445.

[17] Ebenda, 448, 456, 459, 463.

[18] Ebenda, 463, Bein 1980b, 370.

[19] Penslar 2012, 167.

[20] Brenner 2016, 10, 22.

[21] Mayer 2007, 450f., 457.

[22] Ebenda, 451.

[23] Rich 2018, XXI, XXIV.

[24] Ebenda, 343f.

[25] Ebenda, XIXf., 343f.

[26] Vgl. Sartre 1994, 9, 14, 28. An dieser Stelle der notwendige Hinweis auf Sartres spätere, wiederholte Reflexion seiner erstmals 1946 vollständig veröffentlichten Schrift: Insbesondere seine weitgehende Ausblendung des Zionismus und der realen territorialen Option Palästina/Israel sowie seine Ausblendung der historischen, kulturellen und religiösen Kontexte jüdischen Selbstverständnisses verstand er im Rückblick als Mängel (vgl. ebenda, 144f., 218f., 242f., 244). Vgl. weitergehend auch ebenda, 228f., 233.

[27] Ebenda, 56.

[28] Vgl. ebenda, 58f., 62, 67, 79.

[29] Ebenda, 82.

[30] Ebenda, 90f.

[31] Mosse 1966, 39.

[32] Vgl. in derselben Publikation auch den Beitrag von Eva Gabriele Reichmann (Reichmann 1966). Kontext und Forschungstradition des für die Veröffentlichung des Bandes verantwortlich zeichnenden Leo Baeck Institutes können an dieser Stelle weder bezüglich der Judenfrage noch allgemein adäquat eingeordnet werden. Entsprechend mag der Hinweis genügen, dass für das früh kultivierte Selbstverständnis zentraler Akteure des Institutes die Historisierung und Externalisierung der Judenfrage als struktureller Angriff auf die im deutschen Sprach- und Kulturraum lebenden Juden beinahe notwendig scheint.

[33] Weltsch 1966, 538f.

[34] Ebenda, 546, 553.

[35] Auch Marx‘ bekannte Veröffentlichung ‚Zur Judenfrage‘, die wenig Erkenntniswert eben für die Judenfrage bietet und deren Relevanz vielmehr in der Auseinandersetzung mit Marx‘ politischer Biographie zum Tragen kommt, findet im Folgenden keine Berücksichtigung.

[36] Deutscher 1977, 17, 22.

[37] Ebenda, 19, 59.

[38] Toury 1966, 106.

[39] Ebenda, 100-102.

[40] Ebenda, 106.

[41] Herzl 1896, 11.

[42] Pinsker 1882, 1f., 9f.

[43] Weltsch 1929, 3.

[44] Ebenda, 9f., 12, 18.

[45] Gross 1972, 251-254.

[46] Blumenfeld 1962, 43.

[47] Tramer 1962, 16. Vgl. auch eine von Iris Pilling zusammengestellte Auswahl an Publikationen Blumenfelds (Nordmann, Pilling 1995, 391-398).

[48] Blumenfeld 1962, 54.

[49] Ebenda, 86f., 114.

[50] Ebenda, 103f.

[51] Ginat, Sambursky 1976, 274f. Vgl. auch Nordmann, Pilling 1995, 116f.

[52] Blumenfeld 1962, 142-144. Vgl. Ginat, Sambursky 1976, 268-270.

[53] „Rathenau erschien der Tod, der auf ihn lauerte, wie eine Erfüllung seiner deutschen Sendung. Er spielte in Gesprächen mit dem Gedanken eines Opfertodes … Jeder Mensch darf selbst entscheiden, wofür er sterben will, und man tut Rathenaus Andenken nichts Gutes, wenn man ihn wider Willen zum Märtyrer des jüdischen Volkes macht“ (Blumenfeld 1962, 144f.).

[54] Ginat, Sambursky 1976, 276, 289.

[55] Blumenfeld 1962, 183f.

[56] Matthäus 2003, 90.

[57] Ginat, Sambursky 1976, 262.

[58] Nordmann, Pilling 1995, 38.

[59] Ginat, Sambursky 1976, 169, 205, 240f.

[60] Ebenda, 265.

[61] Nordmann, Pilling 1995, 202.

[62] Mayer 2007, 341-343.

[63] Ginat, Sambursky 1976, 197f. Zwölf Jahre später schreibt Arendt an Blumenfeld in eigentlich unpolitischem Kontext, sie habe nach einem Gespräch mit ihrem Gastwirt (in Palenville, New York) sinniert, was dieser „wohl dazu sagen würde, wenn ich ihm nun erzählen würde, der Jude von dem Nachbarort oder ich fühlten uns in Amerika nicht ‚zu Hause'“ (Nordmann, Pilling 1995, 219).

[64] Ebenda, 109, 115-117, 237f.

[65] Blumenfeld 1962, 206.

[66] Ginat, Sambursky 1976, 270, 287f.

[67] Tuchler 1972, 281.

[68] Ginat, Sambursky 1976, 282.

[69] Nordmann, Pilling 1995, 177-180, 187.

[70] Sartre 1994, 237f.

[71] Vgl. bspw. https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=387401 (zuletzt eingesehen am 29.03.2019).

[72] Vgl. bspw. https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2019/03/jews-outraged-after-mosque-leader-blames-mossad-for-christchurch-attack.html, https://www.timesofisrael.com/new-zealand-mosque-chairman-slammed-for-blaming-christchurch-shooting-on-mossad/ (jeweils zuletzt eingesehen am 29.03.2019).

[73] Blumenfeld 1962, 206. „Die verschiedensten Leute, Buber und der verstorbene Baeck, haben mir wiederholt nahegelegt, diese Erinnerungen im Ganzen oder zum Teil zu veröffentlichen. Mir war die Sache einmal interessant. Heute langweile ich mich damit. Es gibt wohl Leser, aber keine Resonanz“ (Nordmann, Pilling 1995, 170).