Kürzlich sorgten Meldungen über den Exodus der letzten Juden aus dem Jemen für (kleinere) Schlagzeilen. Dieses Ereignis, welches einen Prozess beschließt, der einen nicht abschätzbaren Verlust für Gesamtkultur und Wirtschaft des Landes bedeutet und gleichzeitig der jemenitisch-arabischen Mehrheitsgesellschaft in Sachen Toleranz ein Armutszeugnis ausstellt, haben wir uns zum Anlass genommen, in loser Folge über das ebenso vielfältige wie außergewöhnliche jüdische Erbe jenes Staates im Süden der Arabischen Halbinsel zu berichten…

Von Yehudith Shapiro und Robert Schlickewitz

Denkt man an den Jemen, bzw. an jemenitische Juden, kommen einem eine ganze Menge Assoziationen, von denen eine der schillerndsten, zumindest auf die letzten Jahrzehnte bezogen, wohl die Persönlichkeit der international anerkannten und leider viel zu früh verstorbenen Sängerin Ofra Haza ist. Aber nicht nur diese unvergessene Stimme, steht für den jüdischen Jemen, sondern auch eine Uneingeweihten nur schwer vermittelbare Exotik und eine über Jahrhunderte aktive religiöse Gelehrsamkeit.

Die Literaturlage zu Juden im Jemen und deren Kultur ist als erfreulich üppig und vielschichtig zu bezeichnen: Auch in deutscher Sprache begegnen dem emsigen Bibliotheksbenutzer oder regsamen Antiquariatskunden immer wieder ‚Perlen‘ aus Wissenschaft oder Prosa. Als geeigneter literarischer Einstieg in den Themenkomplex Jüdischer Jemen erschien uns „Paradiesbürger“ des deutsch-israelischen Rabbiners, Journalisten und Redakteurs Ezriel/Esriel/Azriel Carlebach (1909-1956), entnommen seinem Buch „Exotische Juden“, das auf Reiseimpressionen und akribischen Archivstudien basiert. Auf die deutsche Originalfassung von 1932 folgten im darauffolgenden Jahr noch eine in schwedischer und 1942 eine in ungarischer Sprache. Der Biografie Carlebachs, der mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Goebbels, Einstein und Nehru diskutierte, der ein publizistisch gesehen außergewöhnlich produktives Leben führte und der als Begründer der Zeitung Ma’ariv israelische Pressegeschichte schrieb, wird anlässlich seines 100. Geburtstages in diesem Jahr noch ein eigener Beitrag gewidmet sein.

Paradiesbürger

Jemen

„Das Paradies lag bei Aden, – im Jemen.“

1.

Ein Jemenite spricht:

Da du mich fragst, Adon (Herr), wie ich hierher gekommen bin, will ich dir die ganze Geschichte erzählen, so wie sie sich zugetragen hat.

Ich bin, wie du weißt, Lehrer gewesen in Amran. Denn warum? Ich war nicht verheiratet. Und wenn man nicht verheiratet ist, ist Lehrersein gar kein schlechtes Brot. Denn die Eltern der Kinder geben einem, jeder an seinem Tag in der Woche, an ihrem Tisch zu essen, und wenn es gute Eltern sind, erlauben sie auch noch, daß man beim Lehren ein bißchen webt oder näht, das kann man dann verkaufen und so auf die Hochzeit sparen. Sodaß, wenn man unter den Schülern nicht zu viel Waisen hat, die nichts zu essen geben können, es ganz gut ist, Kinderlehrer zu sein.

Nimm, Adon, vergleich es mit den Schmieden, und du wirst es selbst finden. Denn die Schmiede haben eine schwere Arbeit. Sie gehen schon drei Stunden, bevor die Sonne aufscheint, hinüber in das Viertel, wo Juden nicht wohnen dürfen und arbeiten bis in den Morgen, beten dann schnell und arbeiten weiter bis zum Nachmittagsgebet, und wenn sie abends nach Hause kommen, haben sie keine Kraft mehr, auch nur die Leute in der Straße zu grüßen. Erst gar wenn ein Markt ist, und sie müssen drei Tage lang mit ihrem Werkzeug, mit den Hämmern und dem Amboß über die Berge ziehen, wo keine Bäume sind und keine Schatten und haben oft nicht einmal Kinder, die ihnen die Eisen tragen können, – das ist eine schwere Arbeit.

Besser schon ist es mit den Silberschmieden. Du weißt ja, Adon, daß sie bei uns die größten Gelehrten sind. Denn warum? Sie können drei Arbeiten auf einmal tun. Sie binden sich einen Strick um den Hals, daß die Nargilehspitze ihnen vor dem Mund steht und rauchen und mit den Händen schmieden sie, mit den Augen aber können sie lernen und lesen den ganzen Tag.

Schlechter, Adon, ist es mit den Gewehren. Auch kann nicht jeder sie machen, sondern nur, dessen Vater schon Gewehre geschmiedet hat. Du mußt allerdings nicht denken, daß es bei uns so ist wie bei denen im Süden, wo die Juden auch mit den Flinten schießen können. Ich schwöre dir, Adon, einmal kam ein Mann zu uns und erzählte, daß dort Brauch ist: wenn einer dem anderen etwas stiehlt, muß er elfmal so viel zurückgeben, nicht so wie es in der Tora steht, zweimal. Tut er es aber nicht, dann gehen sie hinaus vor die Stadt und schießen aufeinander. Und bevor sie hinausgehen, schmücken sie sich und ihre Mütter hängen ihnen alle Ringe um, die sie haben. Und stirbt einer, kommt die Mutter und hebt den Toten auf und tanzt und singt mit ihm und brüstet sich, daß ihr Sohn tapfer gewesen ist und klatscht dazu in die Hände. Aber all das ist nur nach außen hin und wegen der Ehre des Toten. Wenn sie aber in ihr Zimmer zurückkommt, dann weint die Mutter wie alle Mütter.

Also verstehst Du, Adon, weshalb ich kein Schmied geworden bin und kein Gewehrmacher und mir nichts geblieben ist als eins von diesen beiden: Schuster oder Lehrer. Es ist aber ohne Frau auch nicht gut ein Schuster sein. Denn warum? Er steht morgens auf und geht in die Dörfer und ruft aus, daß er ein Schuster ist und was für einer, wer sein Vater war und so weiter. Wenn da eine Fellachin ist, die ihm Arbeit geben will, dann winkt sie ihn heran und er setzt sich auf die Straße vor ihr Haus und tut, was er zu tun hat. Wenn er dann fertig ist, legt ihm die Frau Getreide in seinen Sack so viel sie will, denn Geld hat sie doch nicht im Hause, weil ihr Mann ja auf dem Feld ist. Also ist ein Schuster ohne Frau kein Schuster, denn was soll er mit dem Mehl anfangen, wenn sie ihm nicht Brot bäckt? Außerdem ist bei uns in Amran eine schlechte Sitte, daß, wenn einer unverheiratet ist und in die Dörfer geht, man ihm alle möglichen Dinge nachsagt, daß er sich mit Araberinnen eingelassen habe, daß er bei ihnen Wasser trinkt, wenn es heiß ist, obwohl doch ihre Gefäße unrein sind, und ähnliche Verleumdungen, eine schlimmer als die andere.

Darum, Adon, ist mir nichts geblieben als Lehrer zu werden und es ist auch wirklich ein guter Beruf. Nur, wenn ein Kind zu spät kommt, und man packt es nicht gleich an der Tür und verhaut es, die ganze Gasse aber sieht, wie der Lehrer dasitzt und sich um nichts kümmert, – dann geben einem die Mütter schlechtes Essen. Oder, wenn ein Junge sein Teil am Sabbath nicht kann, dann steht der Vater auf und nennt mich im Bethaus einen Betrüger und fordert mich vor den Rabbi oder den Scheich. Also, daß es ein gutes Brot ist, aber auch ein gefährliches, Lehrer sein.

Wie gefährlich es ist, – das kannst du aus der Geschichte erkennen, weshalb ich hierher gezogen bin und wieso. Eben von diesem Essen bei den Eltern ist alles gekommen. Denn die Mütter wollen natürlich alle, daß man mit ihren Kindern besonders gut lernt und richten dem Lehrer ein fettes Essen, gar nicht wie sie es sonst haben würden, und so bin ich, obwohl ich erst zwanzig Jahre war, etwas dick geworden. Wenn aber einer bei uns dick ist, dann gucken sich die Frauen nach ihm um und lachen. Aber was sie in Wirklichkeit meinen, weiß man schon. Denn bei uns gibt es wenig Dicke. Wenn einer einen Bauch hat, meinen die Leute, er sei reich und die Frauen möchten gern solche Männer haben.

Unter den Frauen aber, die sich nach mir umguckten, war eine aus der Familie der Ibn Gaveh. Nun war da aber ein Vetter von dem Mädchen, der wohnte im selben Haus und liebte sie. Stell dir vor, Adon, daß er nachmittags, wenn alle Leute zum Beten gingen, sich an den Weg hockte, wo die Frauen zur Quelle hinuntersteigen, nur um ihr nachzugaffen. Dieser Vetter schickte nun einen Verwandten, die Sache mit ihrem Vater zu besprechen. Der Vater aber wollte nicht und nur, um den Jungen zu vertrösten, sagte er, es solle insgeheim abgemacht werden und vorläufig noch niemand davon wissen. Am Abend natürlich wußten es alle und niemand schickte mehr einen Verwandten zu Ibn Gaveh wegen des Mädchens.

Eines Tages nun, als ich bei Ibn Gaveh zum Essen war, saß da auch jener Vetter, und wie er bemerkte, daß das Mädchen freundlich zu mir war, wurde er ärgerlich, stand auf und sagte: Du Hurensohn! Sagte ich zu ihm: Du Barbier! Da lief er zum Scheich, um mich zu verklagen. Das heißt: er hat noch bis zum nächsten Tag gewartet, denn das war ein Donnerstag und da konnte er mir am meisten Schaden zufügen. Wenn ich da nämlich die Kinder nicht richtig hätte abhören können, hätte ich mein Teil schon von ihren Vätern bekommen. Er rief mich also Donnerstag mittag zum Scheich, und als ich einen Verwandten hinschicken wollte, bestand er darauf, ich solle selbst kommen. Natürlich habe ich geleugnet, daß ich ihm etwas auf sein Hurensohn geantwortet hätte. Aber es konnte mir nichts helfen, denn er war reich und ich nicht und so verurteilte mich der Scheich zu acht Tagen Gefängnis.

Da bin ich aber sehr böse geworden und habe zu ihm gesagt: „Was, wegen so einer Geschichte willst du mich acht Tage ins Gefängnis setzen? Ich werde zum Kadi gehen und fragen, ob du das darfst.“ Der Kadi nämlich, mußt du wissen, Adon, ist der höhere Richter, zu dem man kommen kann sich beschweren. Der Scheich aber wollte nicht, daß man sein Urteil umstoße und hat nachgegeben. „Gut“, hat er gesagt, „wenn du nicht zum Kadi gehst, dann brauchst du nur fünf Tage sitzen.“

Eigentlich, Adon, waren mir auch fünf Tage zu viel. Aber weil ich ja auch nicht wollte, daß jetzt der Scheich mein Feind wird, habe ich zu ihm gesagt: „Obwohl ich unschuldig bin wie die Milch meiner Mutter, will ich dir doch die Ehre antun und mich drei Tage ins Gefängnis setzen.“ Dabei ist es dann geblieben.

Nun ist das Gefängnis im Haus des Scheich. – Er sitzt in der Mitte und alle, die nichts zu tun haben, bringen sich ihre Nargileh mit und hören zu und bemerken zu dem Urteil, was sie zu bemerken haben. War da unter diesen Leuten ein Araber, der sich einmal mit meinem Vater geschlagen hatte und der verlangte, man solle mich gleich abführen. Ich aber wollte mich darauf nicht einlassen und sagte, ich habe die Kinder noch nicht zu Ende abgehört und überhaupt kann ich erst nächste Woche kommen, denn morgen ist Freitag und nachher Sabbath.

Der andere aber besteht darauf, daß ich mich gleich ins Gefängnis setze und wie wir noch so reden, mischt sich der Vetter von Ibn Gaveh ein und sagt, er bittet für mich, daß ich erst nach Sabbath zu kommen brauche. Da werde ich natürlich ärgerlich auf den Hundesohn, daß er mich erst verklagt und dann so tut, als wäre er mein Freund und um Gnade für mich bittet, und ich sage zu ihm: „Höre du, daraus wird nichts. Ich brauche deine Wohltaten nicht.“ Und bin nach Hause gelaufen, habe meine Decken genommen, meine Matratze und meine Nargileh und bin ins Gefängnis gegangen. Und obwohl es eigentlich sozusagen vor Sabbath war, sind doch zwei Verwandte und ein Freund mitgekommen, jeder mit seiner Pfeife, damit es mir nicht so einsam sei. Wie wir aber hineinkommen, sitzt da schon ein Araber aus der Wüste mit einer schmutzigen Decke und voll Ungeziefer. Sage ich zu dem Gefängniswärter: „Höre, Chawadja, mit diesem da zusammen setze ich mich nicht her.“ Und bin wieder gegangen. Wie ich schon an der Tür bin, geht ein Verwandter von mir zum Wärter und gibt ihm ein paar Milin und bittet ihn, zu bezeugen, daß ich pünktlich ins Gefängnis gekommen bin und meine Zeit abgesessen habe, und verabredet mit ihm, daß ich morgen, noch ehe die Leute aufstehen, wieder zu ihm komme und mich ans Fenster setze, damit die Frauen wenn sie Wasser holen, mich sehen und es in der ganzen Stadt erzählen. So habe ich auch am anderen Morgen für mich allein gebetet, bin ganz früh ins Gefängnis gegangen und habe mich ans Fenster gesetzt und die Sache war erledigt.

Seit jenem Tag aber war ich natürlich mit dem Vetter von Ibn Gaveh verfeindet. So sehr, Adon, daß er mich sogar vergiften wollte.

Höre:

Einmal war ich nachmittags in meiner Schule geblieben und man schickte mir das Essen durch einen kleinen Jungen. Wie der Vetter von Ibn Gaveh das Kind mit dem Topf sah, hielt er es an und mischte etwas Gift in den Mais und sagte: „Bring das deinem Lehrer. Wenn er davon ißt, wird er stark und kräftig werden. Aber wehe, wenn du ihm ein Wort darüber sagst, denn dann hilft es nichts.“

Der Junge war aber ein ehrlicher Junge und noch weit in der Straße rief er mir schon zu, der Vetter von Ibn Gaveh habe etwas ins Essen gemischt, damit ich stark werde. Ich schüttete also das Ganze aus und zerbrach auch noch die Schüsseln. Und abends, wie der Hundesohn meint, daß ich schon längst in Krämpfen liege, streicht er immerzu um meine Schule herum und starrt mich von weitem an. Ich lerne ruhig mit meinen Kindern weiter, aber er kann es nicht aushalten und stellt sich in die Tür und sagt: „Dein Abend sei gesegnet!“ – „Und der deine!“ – „Wie geht es dir?“ – „Dank dem Schöpfer, gut!“ – „Fühlst du dich gar nicht ein bißchen krank?“ – „Nein, Gott sei Dank, ich bin gesund wie ein Esel.“ – „Mir scheint, du siehst etwas blaß aus? Ist dir nicht vielleicht doch ein wenig übel?“ – „Nein, sage ich, ich habe da so eine Medizin aus Sana, seitdem ich die nehme, kann mir niemand etwas anhaben und ich bin doppelt so kräftig wie früher.“ Da wollte er natürlich, ich sollte ihm etwas von der Medizin geben, aber ich sagte, sie sei sehr teuer.

Seit damals wußte ich, daß es besser sei, ich zöge aus der Stadt, denn ich hatte einen, vor dem ich mich in acht nehmen mußte. Und auch als er später das Mädchen geheiratet hatte, wußte ich das; denn nur drei Monate hat der Vetter sie geliebt, dann ist er herumgegangen und hat erzählt, sie hätte ihn verzaubert, weil sie lieber mich geheiratet hätte. Aber das war natürlich nur Verleumdung, denn das Mädchen konnte gar nicht zaubern. Nun hatte ich zu jener Zeit einen Schüler, dessen Vater war plötzlich gestorben. Weil nun aber bei uns doch alle Waisenkinder vom Imam genommen werden und zu Mohammedanern gemacht, denn sie glauben, das jüdische Gesetz kann man wohl vererben vom Vater auf den Sohn, aber es ist ein unnatürliches Gesetz und ein selbständiges Kind kann es nicht annehmen, – deshalb mußten wir also sehen, das Kind zu retten.

Ich aber hatte es ganz besonders lieb, ich kann dir gar nicht sagen wie, Adon, es war eben so bestimmt, – und als ich in das Totenhaus kam und sah, wie der Junge zitterte, daß man ihn nehmen könnte und zum Imam führen, da sagte ich zu den Leuten, die herum standen: „Ich beschwöre Euch bei Euren Vätern, Ihr dürft diesen da nicht begraben, bevor wir das Kind gerettet haben.“

Mischte sich natürlich wieder der Vetter ein und sagte: „Was hast du uns hier zu beschwören?“ Antwortete ich ihm aber, was in der Gemara steht: „Wer ein fremdes Kind Tora lehrt, ist, als wäre er sein Vater.“ Da mußte er schweigen; denn das hatte er nicht gewußt. Es blieb aber gar nichts mit dem Kind zu tun übrig, als es ins Heilige Land zu bringen; denn wo der Imam ist, hätten seine Soldaten ihn doch genommen. Und wie ich zu den Leuten sage: Heiliges Land, – da beginnen sie sich nach Jeruschalajim zu sehnen und wir beschließen, noch in derselben Nacht die Frauen und Kinder zu nehmen und nach Jeruschalajim zu gehen.

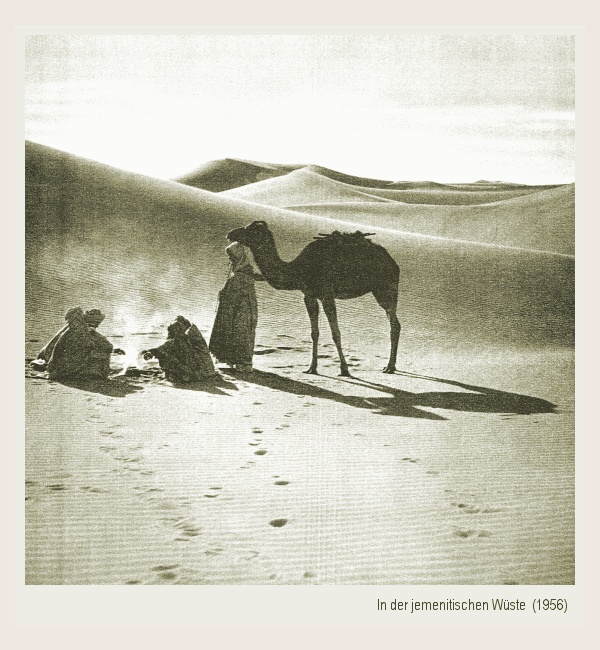

Weil sie alle aber, so wie ich, keine reichen Leute sind, – mit Ausnahme natürlich von Ibn Gaveh, – deshalb konnten wir nicht nach Aden wandern und dort aufs Schiff steigen, sondern mußten durch die große Wüste von Mekka und Medina. Nun aber weißt du ja auch, Adon, daß in der Wüste Idrisi leben, die ganz vernarrt sind in ihren Unglauben und einen Juden gar nicht am Leben lassen dürfen. Wir mußten aber doch durch ihre Dörfer ziehen und dort solange arbeiten, bis wir Geld genug verdient hatten, um weiterzuwandern. Also, daß es ein sehr schwerer Weg war.

Gleich wie wir ins erste Dorf kamen, verlangten sie von uns eine Steuer für jeden Kopf und als wir ihnen sagten, daß wir nur durchwandern wollten und die Steuer später bezahlen würden, wenn wir genug verdient hätten, da sagte der Scheich von jenem Dorf: „Dann müßt Ihr Mohammedaner werden. Wenn aber nicht, dann wollen wir Euch erschießen.“ So sind wir in großer Angst gewesen und haben uns vor der Stadt beraten und einen Boten an den Kadi geschickt ins nächste Dorf, mit einem Brief. Und so haben wir geschrieben:

„Wir sechzehn Menschen, Kinder von Abraham, Isaak und Jakob, aus dem Volk, das von Ägypten herausgezogen ist, dem Gott das Meer gespalten hat und die Tora gegeben durch Moses unseren Lehrer am Sinai, sind aus der Stadt Amran im Jemen gekommen und wollen durch dies Land ins Land unserer Väter ziehen. Also fragen wir Dich, ob man uns dafür töten darf.“

Und weil wir dem Boten all unser Geld mitgegeben hatten, hat er auch eine gute Antwort gebracht, nämlich. Nein, man darf uns nicht töten! So haben wir in Frieden in den Dörfern gesessen und gearbeitet und sind gezogen und haben wieder gearbeitet und sind gewandert fünf Jahre lang bis hierher.

2.

Wenn Du mich aber fragst, Adon, ob ich glücklich bin, daß ich jeden Tag die heilige Stadt sehen kann und die heiligen Gräber, dann werde ich dir sagen: halb ja und halb nein.

Und warum dies? Weil schon die Gemara sagt: Schöner sind die Feste in Galuth als die im Heiligen Land. Und dies wieder warum? Weil der Fluch, den der Prophet gesprochen hat, „ich lasse aussterben all seine Freunde und all seinen Jubel und all seine Festtage“, sich eben nur auf das Heilige Land bezieht und nicht auf die übrigen Länder.

Siehe, Adon, in Amran beginnen sie sich auf den Sabbath schon am Mittwoch mittag vorzubereiten, bei den Armen am Mittwoch abend. Und hier habe ich gesehen, daß die Jungens, die die Zeitungen verkaufen, noch in den Gassen stehen, wenn man schon längst hinausgeht ins Feld, um die Psalmen zu sagen, die man am Freitag nachmittag zu sagen hat. Also, daß die Eingeweide sich mir umdrehen vor Schmerz.

Denn dann erinnere ich mich, wie in Amran die Häuser aufgeräumt sind und man sich auf die sauberen Matten setzt, um den Wochenabschnitt durchzulesen, und wie die Kinder mir die Nargileh geputzt hinstellen und wie der Schweiß von der Mikwa sich mit dem Schweiß vom Herdfeuer vermischt und wie die Leute dann, wenn sie zu Ende geraucht haben, aufstehen und die Abaje nehmen und in die Hände klatschen und sagen: Zündet das Licht an!

Auch, daß man hier abends den Kindern zu essen gibt, noch bevor sie den Traktat vom Sabbath aufgesagt haben, ist nicht recht. Gar aber, daß sie sich angewöhnt haben, nach dem Freitagabendessen Kaffee zu trinken, das hat ihnen der Satan eingegeben. Nicht so tun fromme Leute. Denn warum? Wenn man keinen Kaffee nach dem Essen trinkt, bekommt man nachts leichter Durst und steht früher auf zum Singen. Und wozu ist die Freitagnacht da, wenn nicht zum Singen?

Die Wahrheit muß ich dir sagen, Adon, daß in diesen Nächten, wenn ich an Amran, unsere Stadt denke, ich beinahe fürchte, ich könnte gegen Jeruschalajim sündigen; denn nicht so wie hier ist es dort. Hier brennen die Lampen und dort ist es wunderbar dunkel und aus allen Häusern hört man, wie der Vater mit den Kindern zusammen singt. Die einfachen Leute – die Lieder von Rabbi Gabirol und die Hallelujahs. Die Gelehrten aber lieben es, auch in der Nacht zu zeigen, wer sie sind und was sie können und wer ihre Eltern waren. Also singen sie aus dem Sohar und dem Ejn Jakob schwere Dinge. In unserer Gasse war ein Mann, ein blinder, der von seiner Kindheit an niemals etwas gesehen hatte und doch ein großer Gelehrter gewesen ist, nur weil ihm gegenüber Rabbi Chalaf gewohnt hat, der die ganze Nacht Gemara zu singen pflegte. Da hat der Blinde von seinem Haus aus alles so genau hören können und gelernt, daß man ihn, wenn er auch die Seitenzahlen gewußt hätte, einen Gelehrten genannt hätte.

Hier aber haben sie Kerzen und Lampen und könnten lernen, so viel sie wollten, nicht wie bei uns, daß sie im Dunkel sitzen und alles aus dem Kopf sagen müssen, und trotzdem schweigen sie. So daß, wenn ich Freitags in der Nacht am Fenster sitze und höre keine Laut der Tora, ich verstehe, was der Prophet sagt: Meine Eingeweide, meine Eingeweide!

Bei Tage wieder, Adon, beruhige ich mich; denn im Bethaus ist nichts geändert von den Bräuchen, die wir auch in Amran haben. Der, den man aufruft, der liest seinen Abschnitt und wer Glück hat und ist kein Kohen oder Levi, bekommt sogar den großen Abschnitt in der Mitte, denn die drei ersten und die drei letzten lesen ja bei uns nur jeder drei Verse und alles andere bekommt der vierte. Und eines von den Kindern steht auch hier neben dem, der liest und nach jedem Vers hustet es und räuspert sich und fängt an zu übersetzen, einmal nach Onkelos und einmal in unserem Arabisch und die Mutter steht im Vorhaus und hört es und freut sich.

Anders mit den Nachmittagen, Adon. Da stehen um die Mittagszeit bei uns in Amran alle auf von ihrem Schlaf und nehmen ihre Kinder und lassen sich von ihnen wiederholen, was sie in der Woche gelernt haben, und wer keine Kinder hat, geht in die Knis (die Synagoge) und lernt im Rambam, und streitet sich im Lernen, bis es Abend wird. Ich erinnere mich, daß ich als Kind von der Stadt her den Krieg der Tora in der Knis so laut hörte, daß ich mich fürchtete, sie schlügen meinen Vater. Denn sie fluchten und hoben die Fäuste gegeneinander und zogen sich an den Bärten, so daß ich in meiner Narrheit glaubte, sie meinten es ernst.

Außerdem, Adon, gefällt mir nicht, daß man hier Rindfleisch essen kann, so viel wie man will. Nicht so ist der Brauch bei uns in Amran und sicher ist er gut so. Denn durch ihn kommt es, daß, wenn zwei Tage vor Jomtov ein Kalb geschlachtet wird, dies allein schon ein Festtag ist. Dann warten alle darauf, beim Schlachten dabei zu sein und Amen zu sagen auf den Spruch des Schächters und die Lieder zu singen, die vom Entadern des Hinterteils der Tiere reden.

Meine aber nicht, Adon, daß weil bei uns die Rinder selten sind, wir nicht verstehen, Fleisch zu essen. Im Gegenteil: man verteilt ein ganzes Tier nur auf sechs Familien: sie essen es aber nicht, außer an den Feiertagen selbst. Und hier, Adon, habe ich Leute gesehen, die Gott gesegnet hat, daß sie drei Söhne haben, die alle Schuhe putzen können, – die essen Rindfleisch mitten in der Woche, manche sogar im Sommer. Und auch ein Dummer wird verstehen, daß sie nicht den rechten Genuß davon haben können; denn wo soll die Frau die Zeit hernehmen es mit Fett und Gewürzen und Sorgha und Sesam und allen Zugaben zu bereiten?

Deshalb allein ist der Jomtov hier kein solcher Feiertag wie bei uns zu Hause. Es fehlen die Rüben und die Nüsse und die Orangenschalen. Auch versteht man hier nicht jene Büchsen zu machen, in denen wir den Tombak für die Nargileh aufbewahren, daß man ihn am Jomtov nicht zu waschen braucht und er doch feucht ist und gut riecht. Ich selbst, Adon, wenn ich es gewußt hätte, so wahr meine Frau lebt, ich hätte mir jene Büchse von meinem Vater aus Amran mitgenommen. Denn es gleicht nicht der Tombak, den man in einer Blechbüchse aufbewahrt, demjenigen, der eine Woche in unseren Holzkästchen gelegen hat.

Auch die Not mit den Besuchen wohnt nur im Heiligen Lande und nicht in Jemen, Denn bei uns kommen die Nachbarn am Jomtov und bringen sich ihre Kuchen und ihren Branntwein und ihre Nargileh mit und die Hausfrau legt etwas Räucherwerk auf die Pfanne und füllt mit seinem Duft das Zimmer, um so die Besucher zu ehren und ihnen zu danken. Hier aber, wo es schwer ist jene Gewürze zu bekommen, haben die Verwandten überhaupt aufgehört zu kommen, denn es lohnt ja dann nicht. Andere gar verlangen, daß man ihnen vom eigenen Kuchen gibt und nicht jedem hat Gott genug geschenkt, daß er davon abgeben kann. Will aber einer die Gäste mit Liedern und Tänzen ehren, die Männer für sich und die Frauen für sich, jeder an seinem Ort und mit seinen Liedern, dann sagen sie, nicht dies sei der Brauch im Heiligen Land.

Ärger aber als all das ist, was Mosche Jachje wiederfahren ist, einem unglücklichen Vater, der seine Tochter verloren hat an einen Aschkenasi, einen Chaluz, und obwohl es seine einzige Tochter war, keine richtige Hochzeit bei ihr hat erleben dürfen. Bei uns in Amran habe ich einen Verwandten gehabt, einen Schwächling, den die Araber in den Dörfern immer zu vertreiben pflegten, wenn er dort arbeiten wollte, der hat so lange auf die Hochzeit gespart, bis er gestorben ist und das Mädchen einen anderen hat nehmen müssen. Denn so ist es Brauch, daß ein Mann nicht heiratet, es sei denn, er könnte hundert Leute zu den Hallelujahs und zu den Naschidas bewirten.

Du fragst, Adon, was das ist, so will ich es dir sagen wenn ein Bräutigam das Geld für die Feier beisammen hat, dann gibt er es einem Verwandten und wenn er keinen Verwandten hat, einem Freund und er kauft und besorgt für ihn alles. Er selbst aber, der Bräutigam, sitzt da wie ein König und rührt nicht einen Finger. Und wenn die Gäste kommen, fangen sie an, sich beim Bräutigam zu bedanken. Je näher einer mit ihm verwandt ist, desto früher kommt er an die Reihe. Und er legt eine Hand hinters Ohr wie die Vorbeter es tun, trinkt etwas, neigt den Kopf zur Seite und fängt an: Hallelujah Avarech, – das heißt, wie du siehst, Adon, daß er mit dem ersten Buchstaben, mit dem Alef, beginnt. Wenn einer nun nahe genug mit dem Bräutigam verwandt ist, dann singt er denselben Vers noch einmal, nur so, daß jetzt mit einem Beth begonnen wird und so viele Male, immer mit anderen Buchstaben, so oft es ihm zukommt. Das nennt man die Hallelujahs. Dafür gibt ihnen der Bräutigam zum Dank Kaffee, und wenn sie getrunken haben, beginnen die Gäste mit dem Naschidas.

Das sind ernste Lieder, denn sie reden vom Messias und von der Verbannung und zu ihnen darf man nicht tanzen. Sie aber werden nicht nach der Reihenfolge der Verwandtschaft gesungen, sondern: Kohen, Levi, Israel. Wenn einer kein Lied mehr weiß, dann zwingt man ihn eins zu singen, und wenn es auch nur ein einziger Vers ist.

Zwischen den Liedern aber fängt der Rabbi an, etwas aus der Tora zu sagen, was auf den Bräutigam paßt. Wenn er David heißt, – von David dem König, und bei Moses – von Moses dem Lehrer; jedem nach seinem Namen. Wenn der Rabbi dann fertig ist, danken ihm alle mit einer Schira, das ist ein fröhliches Lied und redet nicht vom Messias, so daß man dazu tanzen darf.

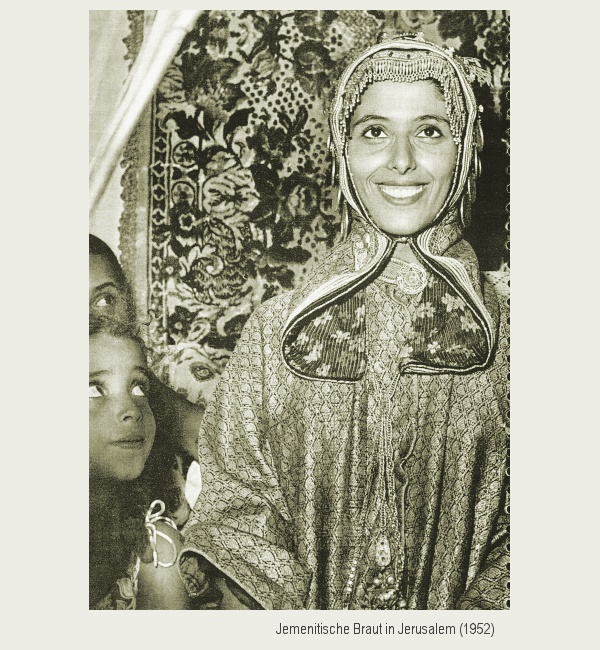

All das ist am Abend vor der Hochzeit und am nächsten Morgen beten die Gäste im Haus des Bräutigams, waschen ihn und kleiden ihn an und bespritzen ihn mit Rosenwasser. An manchen Orten bespritzen sich auch die Gäste gegenseitig, aber das ist ein Brauch der Reichen und nicht gut. Dann setzt man den Bräutigam in die Mitte und schert ihm das Haar. Und die Lieder, die man beim Scheren singt, sind andere, wie die man am Abend vorher gesungen hat, und auch die Reihenfolge ist eine andere.

Dann fängt man an, über den Ehekontakt zu verhandeln. Und dies ist eine sehr schwere Sache, Denn wenn man sich schon vorher einig geworden ist, wieviel Kleider ein Mädchen hat und wieviel Matten, dann erst muß man untersuchen, ob nicht die Zeugen mit der Braut verwandt sind und den Schein nicht unterschreiben können. Hat man aber die richtigen Zeugen gefunden, und die Schmuckstücke geschätzt und eingetragen, dann nimmt der Rabbi die Ketuba und liest sie vor. Und dann ist es ganz still, alle passen auf, daß kein Irrtum vorkommt. Denn warum? Das wäre ein sehr schlechtes Zeichen.

Dies ist die Ordnung der Hochzeiten bei uns in Amran. Und alles, was ich dir von ihnen erzählt habe, Adon, ist nur wie was ein Hund vom Meere wegleckt, so wenig habe ich dir gesagt und so viel ist die Freude und das Essen und das Singen.

Bei diesem Mosche Jachje aber, dem unglücklichen, ist der Chaluz bis ans Haus gekommen mit seinem Trombil und das Mädchen hat sich zu ihm gesetzt und wie wir alle herauslaufen und anfangen wollen mit den Hallelujahs und den Naschidas, da ist er schon fort und es steigt ein Gestank auf und ein fürchterlicher Rauch und wir stehen, wie es im Verse heißt: Die Zunge, die Zunge an den Gaumen getrocknet.

3.

Wenn ich nicht Angst hätte vor meinen Lippen, Adon, würde ich dir die ganze Wahrheit sagen. Die ganze Wahrheit ist nämlich, daß die Rabbiner schuld sind. Die Rabbiner und die Vorbeter.

Du weißt doch, und ich habe es dir schon gesagt, daß man bei uns die Rabbiner für ihre Arbeit nicht bezahlt, denn dann wäre es ja keine Ehre. So aber kommt es, daß sie abends, wenn sie anfangen zu lehren, sehr müde sind und hungrig. Denn warum? Sie haben den ganzen Tag Lasten getragen oder den Mist aus den Häusern fortgeschafft. Und also ist an uns erfüllt worden, was im Verse steht: Wir sind geworden wie Schafe ohne Hirt.

Nimm, Adon, diesen Nissim Chamdi. Hätte er nicht auch auf das Vorbeten verzichten können? Bei uns in Amran hätte man es ihm gar nicht auf die Schultern gelegt. Denn ein Vorbeter ist doch wie der Stier der Sühne am Jom-Kippur. Alle Sünden von ganz Israel werden auf ihn geworfen und er trägt die ganze Verantwortung fürs Gebet; es ist, sagen die Leute, noch selten einer von ihnen in die künftige Welt gekommen, wegen der Größe der Verantwortung. Also hätte man es Nissim Chamdi gar nicht zumuten sollen. Aber sie haben es doch getan. Denn warum? Er hat, wie die Leute sagen, eine schöne Stimme.

Bei uns in Amran hätte man ihm gerade deswegen das Vorbeten verboten, denn wenn einer eine schöne Stimme hat, könnte es ihm passieren, daß er, nur um sie zu zeigen, von der vorgeschriebenen Melodie abweicht. Hier aber haben sie gesagt: gut, soll er vorbeten. Und was ist das Ende gewesen? Die Kinder sind ihm gestorben, eins nach dem anderen. Einmal zwei in einem Jahr, einmal drei in einem Jahr und er hat immer noch weiter gebetet.

Gehe ich zu ihm und sage: „Gott von Abraham, siehst du denn nicht, warum dir das passiert? Weil du an deine Stimme denkst…“ Sagt er zu mir: „Sohn einer Eselin!“ Nun weißt du ja, Adon, daß ich Nissim Chamdi wirklich geliebt habe und ich wollte mich deswegen nicht mit ihm auf der Straße schlagen. Habe ich lieber auf eine Gelegenheit gewartet, daß ich ihn mal im Hause oder abends treffe.

Inzwischen aber raten ihm hier die Leute, er solle nach Ägypten ziehen, denn sagen sie, es scheint doch, daß die Kinder ihm sterben, weil man im Himmel nicht will, daß er im Heiligen Land wohnt. Vorbeten und noch dazu in Jeruschalajim wohnen, – das ist vielleicht zu viel. So nahm Nissim seine Frauen, (er hat zwei gehabt, denn die erste hatte anfangs die Gewohnheit, nur Töchter zu gebären), und seine letzten drei Kinder und ging nach Alexandria. Kann er es aber dort nicht aushalten. Denn warum? Er hat gekostet wie es schmeckt, am Grabe der Mutter Rahel zu beten und es zieht ihn wieder zurück. Also daß er glaubt, er muß vor Sehnsucht sterben.

Weil aber doch Nissim einen Vater gehabt hat, der nicht irgendwer war, offenbart der ihm im Traum, er darf zurück nach Jeruschalajim, aber unter einer Bedingung: er soll niemals mehr den Mund zum Singen aufmachen. Am anderen Tag ist Nissim wieder zurückgekommen und jetzt schweigt er sogar, wenn die anderen im Chor singen, denn er hat Angst, seine Stimme könnte auffallen. Aber man sieht, daß ihm das Herz dabei weh tut und wenn nicht seine Kinder wären, Adon, beim Leben meiner Frau, Nissim Chamdi würde wieder anfangen zu singen.

Oder nimm, Adon, den Rabbi Schalom Alschich. Gott ist mein Zeuge, daß er selbst nicht gewußt hat, warum ihm seine Kinder sterben. Erst als der letzte Junge tot war, hat man ihm endlich im Traum zu verstehen gegeben, daß er in seinen Taten nachforschen solle. Ist er natürlich sofort aus der Stadt gegangen und hat sich draußen vorgerechnet, was er getan und gelassen hat, seit er zu Verstand gekommen ist. Und hat gefunden, daß er einmal bei der Lunge von einem Kalb, das die Schächter ihm gebracht haben, gesagt hat, sie sei koscher, obwohl einige Erklärer meinten, es sei trejfa, und daß er all das nur getan hat, weil die Gemeinde sich kein anderes Tier mehr hätte kaufen können. So ist also herausgekommen, daß die Erklärer, die er mit seiner Entscheidung übergangen hat, sich oben über ihn beschwert haben und keine Ruhe gegeben, bis ihm das letzte Kind gestorben war.

Was also hat Rabbi Schalom getan? Als er zurückkam, hat er die Gemeinde zusammengerufen und gesagt, er könne nicht mehr Rabbi sein, er darf nicht. Und am anderen Tag ist er zum Hadassa-Spital gegangen und sie haben ihn dort als Türwächter angenommen.

Das war für ihn ein großes Glück, denn da konnte er auch nachts wach sein und wir haben ihn oft hinter der Tür vom Spital lernen hören, wenn wir einmal spät aus der Stadt herausgegangen sind oder spät zurückkamen. Die Gemeinde aber hat mit aller Mühe niemanden finden können, der jetzt ihr Rabbi wurde. Denn warum? Immer wenn sie einen hatten, haben sie ihn mit Rabbi Schalom verglichen und gesehen, daß er war wie der Kamelurin gegenüber dem Arrak.

So ist es ein paar Jahre gegangen, bis die Frau von Rabbi Schalom mit einem Sohn niederkam. Da haben wir doch alle gesehen, daß die Lehrer im Himmel, über deren Wort er hinweggegangen war, ihm verziehen hatten und wir haben ihn gebeten, wieder Rabbi zu sein.

Zuerst hat er nicht gewollt, aber dann haben wir ihm versprochen, daß er nichts zu entscheiden braucht, das heißt: wenn irgendeine Frage ist, dann sagt er nur woran er sich erinnert, was in den einen Büchern steht und was in den anderen, aber entscheiden tut er es nicht. Sondern, wenn er es gesagt hat, geht er hinaus und die anderen Gelehrten überlegen sich die Sache und nehmen die Schwere des Entschlusses auf sich.

So ist er wieder Rabbi geworden und hat doch die Türwächterarbeit dabei nicht aufgegeben. Denn warum? Es steht: „Größer ist, wer sich von seiner Hände Arbeit ernährt als der Gottesfürchtige.“

Esriel Carlebach, Exotische Juden, Berlin 1932, S. 137-153