Joshua Cohens Roman Witz überfordert seine Leser

Von Karl-Josef Müller

Knapp 900 großformatige Buchseiten, eng bedruckt, bedeuten nicht nur eine Herausforderung, sondern versprechen ein langes Leseabenteuer. Und auch wenn Klappentexte mit Vorsicht zu genießen sind, verheißen die werbenden Worte des Schöffling-Verlags ein ganz besonderes Leseerlebnis:

„Witz – das heißt nicht nur Scherz, sondern auch Sohn. Benjamin ist der einzige Sohn und das dreizehnte Kind von Hausfrau Hanna und Rechtsanwalt Israel Israelien, die von Überlebenden der Shoa abstammen. Er kommt am letzten Weihnachten des letzten Jahrtausends vollständig ausgewachsen und mit Bart und Brille in New Jersey auf die Welt, als eine mysteriöse Seuche die gesamte jüdische Bevölkerung der USA dahinrafft. Benjamin überlebt als Einziger und wird zunächst zur Kultfigur, als das aufs Neue ausgerottete Judentum auf einmal schick wird. Doch in diesem Roman der Umkehrungen und Rollenspiele, in dem nun die Nichtjuden verfolgt werden, wird auch Benjamin wieder zum Ausgestoßenen und Gejagten und wiederholt das Leben in der Diaspora.

Gegen die Verkitschung des Holocaust zieht Joshua Cohen, der vielbeachtete Autor von Buch der Zahlen, alle Register der Komik und Parodie, mischt Biblisches mit Standup-Comedy, Hochkultur mit Trash, Familiengeschichte mit Slapstick. So gelingt ihm ein fulminantes Opus magnum: mit Witz.“

Auf seiner Internet-Präsenz listet der Verlag, wie könnte es anders sein, eine Fülle lobender Bewertungen namhafter Publikationsorgane auf – von der New York Times bis hin zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es regiert der Superlativ:

»Cohens Witz steht als Sprachkunstwerk gegen Verflachung und Linearität.«

Susanne Klingenstein, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Witz ist die Art postmodernes Epos, das wie ein Komet einmal pro Dekade erscheint, wie Unendlicher Spaß von David Foster Wallace oder Die Enden der Parabel von Thomas Pynchon.«

New York Times Book Review

Wenn doch einmal so etwas wie negative Kritik geäußert wird, so nur, um das kritisierte Verfahren des Autors flugs ins Positive zu wenden:

„Frei nach Ludwig Wittgenstein und seiner Sprachphilosophie mag jetzt der eine oder andere einwenden: Eine Privatsprache, die lediglich eine Person spricht, ist sinnlos; ihr fehlt die intersubjektive Ausrichtung. Und Joshua Cohens rhythmisierte Sprache ist mitunter nah an diesem Nullpunkt beredter Sinnlosigkeit. Sie ist stellenweise so privat, so idiosynkratisch, dass es wahrscheinlich nur eine Person gibt, die sie gänzlich versteht, nämlich Joshua Cohen – wenn überhaupt. Auch das zwanzigseitige Glossar des Übersetzers ist in der Hinsicht für Lesende eine zwar feine, aber nur kleine Hilfe. (…) Und dennoch: Die Einteilung von Texten in verständlich/unverständlich und lesbar/unlesbar ist gerade bei diesem Roman nicht angemessen. Denn ‚Witz‘, der im Kern ein satirischer Shoa-Roman ist, entzieht sich ab der ersten Seite einer moralischen oder erinnerungspolitischen Indienstnahme. Es geht dem Autor auch darum, auf Distanz zu gehen zu einem Buchmarkt und dessen Geschäftslogik, die selbst bei der literarischen Verarbeitung der Shoa nicht haltmacht.“

Bislang sind wir bei unseren Recherchen auf keine auch nur ansatzweise negative Besprechung dieses Sprachmonsters gestoßen; wiederholt wird betont, wie anspruchsvoll sich seine Lektüre gestaltet, um anschließend darauf zu verweisen, dass ein Shoa-Roman genau so geschrieben sein muss.

„So betrachtet kann die Literatur buchstäblich alles; die Gesetzmäßigkeiten der empirischen Welt haben für sie keine Verbindlichkeit. Für die Lektüre aber folgt daraus, dass sie weniger einem festlegbaren Sinn, einer übergeordneten Bedeutung des Gelesenen nachjagen sollte, als sich vielmehr der von Roland Barthes beschriebenen ‚Lust am Text‘ hinzugeben. Das aber ist leichter gesagt als getan!“

Kai Sina würde sich gerne der „Lust am Text“ hingeben, aber genau das will ihm nicht gelingen. Das Zitat stammt aus seiner Rezension des Buches Inland von Gerald Murnane, auf dessen Inhalt wir nicht näher eingehen müssen. Sina möchte verstehen, was dieses Buch ihm zu sagen hat und scheitert daran, weil dessen Autor ihm die Teilnahme am Geschriebenen verweigert. Der Versuch, neue Erzählformen einzuführen, mündet nach Ansicht des Rezensenten in die Frustration des Lesers:

„Was vor dreißig Jahren noch in produktiver Weise verunsichernd gewirkt und neue literarische Türen geöffnet haben mag, mutete nunmehr eher wie eine bemühte Verkomplizierung an, deren Nutzen sich überdies nicht unmittelbar erschließt.“ Dem können wir im Hinblick auf Witz nur zustimmen. Geradezu verzweifelt wirken Sinas Überlegungen, die wir im Hinblick auf Witz ebenfalls nur heftig nickend unterstreichen können:

„Besonders deutlich wird dies am Ende, wo es zweifellos um Tiefstes geht, um Geburt und Tod, um Tränen und Regen – aber so in sich verwickelt, das sich ein Nach- oder Mitempfinden gar nicht erst einstellt. Auf die Dauer hat dieser Leseeffekt auch etwas Frustrierendes: Wie gerne möchte der Leser das ‚Inland‘ in seiner kargen, reizvollen Schönheit erkunden, wenn der Autor ihn doch nur ließe.“

Kommen wir zurück auf die „Distanz (…) zu einem Buchmarkt und dessen Geschäftslogik, die selbst bei der literarischen Verarbeitung der Shoa nicht haltmacht.“ Was kann mit der Geschäftslogik anderes gemeint sein als Gewinn, erzielt durch hohe Verkaufszahlen? Der Preis für kommerziellen Erfolg, so die indirekte Unterstellung, ist beinahe zwangsläufig eine verfälschende Darstellung dessen, was sich hinter dem Begriff der Shoa in Wahrheit verbirgt, wie ein Blick auf die Kritik der amerikanischen Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss nahelegt:

„Der Schriftsteller Elie Wiesel bemängelte, der Film sei eine aus kommerziellem Kalkül produzierte Seifenoper und eine ‚Beleidigung für die, die umkamen, und für die, die überlebten‘. In der Bundesrepublik überwogen anfänglich in den Veröffentlichungen ästhetische und antikommerzielle Vorbehalte. Bedenken gab es gegen die unrealistisch konstruierte Handlung, die historische Fakten mit erfundenen Versatzstücken verknüpfte und auf Emotionen setzte. Einigen Figuren wurde ein aktives Widerstandsverhalten zugeschrieben, das der Gefühlslage und dem Wunschdenken jüdischer Zuschauer entgegenkam.“

„Die Einteilung von Texten in verständlich/unverständlich und lesbar/unlesbar ist gerade bei diesem Roman nicht angemessen.“ Dieses Urteil von Samuel Haman verkennt in unseren Augen die Problematik eines Romans, den, so sind wir überzeugt, viele auch geübte Leser kaum bis zur letzten Seite 881 zur Kenntnis nehmen werden. Wenn Kai Sina den Roman Inland ein „Mammut-Prosawerk“ nennt, können wir nur müde lächeln: Die 272 Seiten von Gerald Murnane hat der Rezensent „mittlerweile mehrmals“ gelesen, um dem Roman auf den Grund zu kommen; eine zweite Lektüre von Witz würde uns wohl helfen, dessen Bedeutung genauer zu ergründen, doch wer gibt uns die dafür notwendige Zeit?

Ja, wir sind zornig auf Joshua Cohen, weil er seinen Lesern ein nahezu unlesbares Monster vorsetzt. Und dennoch bleibt nach seiner quälenden Lektüre ein Eindruck zurück, den wir anhand eines längeren Zitates versuchen wollen zu beschreiben.

„Vielen dieser Hunde fehlen Gliedmaßen – manche schleifen nur noch an angerissenen Sehnen mit, andere ziehen sich nur auf den Vorderpfoten weiter oder schieben sich mit Hinterpfoten voran, mal ist vorne links und hinten rechts eine übrig, mal umgekehrt, fehlt ein Bein, nimmt man’s, wie’s kommt. Offenbar sind sie vor langer Zeit zum Kannibalismus übergegangen: Einst reiche Hunde, die mehr als genug Futter und Wasser bekamen, Auslauf und Pflege, die Papiere mitbrachten, richtige Patriziernachweise, Impfungen und allgemein akzeptierte veterinärrechtliche Zulassungen, streunen jetzt struppig, abgezehrt und ausgemergelt; im Maul Brocken anderer Hunde, (…).“ Selbstredend verzichtet der Autor darauf zu erläutern, warum all diese vielen Hund ausgesetzt wurden; offensichtlich passen die einst so geliebten Hausgenossen nicht in den neu-jüdischen Haushalt der Konvertierten.

Aber darum geht es uns nicht. Wenn etwas für diesen Roman in unseren Augen charakteristisch ist, dann der Gegensatz zwischen einer Welt, von der wir meinen und hoffen, es sei die unsere: zivilisiert, human und geordnet; und einer anderen, vor der wir Augen und Ohren verschließen möchten: blutig, schleimig und ekelerregend in ihrer morbiden Hinfälligkeit.

Von einer solchen Welt durfte und sollte in der Fernsehserie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss nicht die Rede sein, und von einer solchen Welt ist auch in Celans Lyrik nicht die Rede, erst recht nicht in seinem wohl bekanntesten Gedicht Todesfuge. Und so bleibt nach der Lektüre von Witz wenn schon keine Erkenntnis, so doch ein intensives Gefühl der Verstörung zurück.

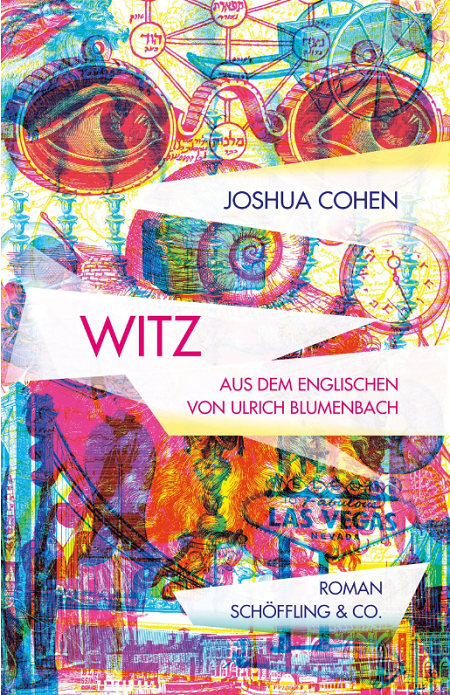

Joshua Cohen: Witz. Roman, Umschlagbild von Carnovsky, Aus dem Englischen von Ulrich Blumenbach, 912 S., Geb., € 38,00, Bestellen?