|

Rom und Jerusalem:

Macht gegen Gerechtigkeit

Von Josef Kastein

Neben aller mystischen Ausweitung der messianischen Idee geht es es

im politischen Kern darum, in der kommenden Zeit die Herrschaft Roms durch

die Herrschaft Judäas abzulösen. Das Regime der Gewalt soll der Herrschaft

der Gerechtigkeit weichen.

Rom war der Inbegriff dessen, was aus der Welt verschwinden müsse. Gegen

Rom und seine Devise "arma et leges", richtete sich in Israel ein

ungeheuerer Hass. Rom hatte leges, Gesetze, wie das Judentum auch. Aber in

diesem Gleichen lag das Trennende; denn diese leges waren nur die

Nutzanwendung der arma, der Waffen; sie komplettierten nur eine Formel, die

jeder Servilität so imponierend erschien. Aber losgelöst von den Waffen

waren diese leges leere Formeln, die mit Gerechtigkeit statt mit

juristischem Recht zu füllen kein Mensch aufstand.

Judäa war eine unterworfene Provinz, aber auch nach der Zerstörung

Jerusalems und des Tempels, blieben die Juden als Nation bestehen und

anerkannt.

Die Selbstbehauptung gegen Rom fand eine letzte, wenn auch schwache Stütze

in der politischen Selbstverwaltung, die die Juden in wenigen Jahren mit

zäher Arbeit aufbauten. In dieser bescheidenen Institution lag, verbunden

mit der messianischen Idee, noch soviel Lebenskraft, dass sie die Energie

für noch eine, für die letzte und verzweifelte Revolte gegen Rom, für den

letzten Versuch der Rückeroberung nationaler Freiheit erzeugen und

zusammenraffen konnte.

Rabbi Akiba

In der Gestalt des Rabbi Akiba erwuchs der Nation der zugleich geistige und

politische Sammler. Er war Gelehrter großen Formats, der erste Ordner der

mündlichen Lehre; er war aber auch ein großer Hoffender, der den nationalen

Impuls seines Volkes für noch nicht beendet hielt und neben den Gelehrten

insgeheim die Empörer um sich versammelte und an sich band. Empörer aber war

jeder, der die römische Bedrückung unerträglich fand; und das war jetzt das

ganze Volk, und zwar nicht nur in Erez Israel (Palästina), sondern auch in

der Diaspora. Für Erez Israel genügte zu einem unaufhörlichen Widerstand die

Tatsache, dass die bisherige Tempelsteuer unter der neuen Bezeichnung Fiscus

Judaicus jetzt für den Tempel des Jupiter Capitolinus in Rom eingezogen

wurde; und für die Diaspora war Rom das Volk, das den Tempel zerstört und

den Verstreuten die Wallfahrt nach Jerusalem genommen hatte. Nimmt man

hinzu, was über den allgemeinen geistigen Gegensatz zwischen Rom und Judäa

gesagt worden ist, so wird begreiflich, dass die gesamte jüdische Welt in

einen Anfall des Widerstandes ausbrach, als Rom seine Hand nach demjenigen

Teil der Diaspora ausstreckte, der bislang von ihm verschont geblieben war.

Das geschah unter Trajan, der ein anderer Alexander sein wollte, dem aber

dafür sowohl die Persönlichkeit wie die Idee fehlte. Im Jahre 114 begann er

seinen Angriff auf Asien und besiegte im folgenden Jahre das nördliche

Mesopotamien und das dicht mit Juden besiedelte Reich Adiabene. Schon hier

stieß er auf den Widerstand der Juden. Er griff weiter nach Babylonien über,

um hier erneut, insbesondere in den Provinzen Nisibis und Nehardea, auf

Juden zu stoßen, für die der Widerstand gegen Rom den Charakter eines

heiligen Kampfes trug. Sie riefen zum allgemeinen Aufstand auf. Im Rücken

der römischen Truppen revoltiert Adiabene und zwingt Trajan, seine Eroberung

von neuem zu beginnen. Er hat sie noch nicht beendet, da ist von

Mesopotamien aus der Aufruhr schon übergesprungen nach Palästina, nach

Ägypten, nach Libyen, nach der Cyrenaika und bis auf die Insel Cypern.

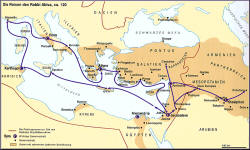

Abb.:

Gebiete mit zahlreicher jüdischer Bevölkerung (ca. 120)

Zur Vergrößerung klicken... Abb.:

Gebiete mit zahlreicher jüdischer Bevölkerung (ca. 120)

Zur Vergrößerung klicken...

Das geschieht mit einer unheimlichen Schnelligkeit und Präzision, so dass

an einer einheitlichen Führung nicht zu zweifeln ist, mindestens nicht an

einer völlig einheitlichen Grundstimmung. Aber im Rasen dieses Aufruhrs

verliert sich plötzlich die Idee eines Freiheitskampfes gegen Rom, und es

explodiert eine "Welt von Hass und Rache und Abwehr und Verzweiflung gegen

das ihnen Feindliche überhaupt, gegen das Heidentum schlechthin. Der ganze

jüdische Orient tobt wie in letzten Todeszuckungen gegen Römer, Griechen und

Hellenisierte. Eine unmenschliche und barbarische Schlächterei setzt ein,

ein Morden von Stadtvierteln, Städten und Landschaften gegeneinander. Noch

einmal besiegen die Juden ein römisches Heer unter dem Feldherrn Lupus. Sie

machen die Stadt Salamis zu einem Trümmerhaufen. Sie sollen in der Cyrenaika

und auf Cypern je über 100.000 Römer und Griechen erschlagen und Libyen so

dezimiert haben, dass es von neuem besiedelt werden musste.

In diesem sinnlosen und hoffnungslosen Aufstand wurde zum letzten Mal

sichtbar, wie tief sich die unaufhörlichen Angriffe einer Welt, die Angriffe

von Ägyptern, Assyrern, Babyloniern, Persern, Griechen und Römern in die

jüdische Volksseele mit dem fanatischen Willen zur Selbsterhaltung

eingenistet hatten. Aber sie lieferten sich nur einen neuen Beweis, dass sie

das Mittel der anderen: die Gewalt, nicht benützen durften. Trajan

antwortete ihnen durch die Entsendung römischer Armeen nach Afrika und

Asien. Die ägyptische Diaspora empfing ihren Todesstreich. Sie verkümmerte,

nachdem die Soldaten des Martius Turbo ihre Arbeit dort verrichtet hatten.

Auf Cypern blieb kein Jude am Leben. Lucius Quietus schlug den Aufstand in

Asien mit zahllosen Opfern nieder.

Quietus ist im Begriff, auch Palästina zu unterdrücken. Da stirbt Trajan.

Sofort versucht eine Reihe von Provinzen, sich frei zu machten. Hadrian, der

Nachfolger, sucht, auf dem Wege der Verständigung und des scheinbaren

Nachgebens zum Ziele zu kommen. Auch mit den Juden wird verhandelt. Er

stellt ihnen den Wiederaufbau Jerusalems, die Wiederherstellung eines

Tempels in Aussicht. Da strecken sie die Waffen.

Aber Hadrian ist Römer. Er lässt den Bau der Stadt beginnen; doch ist bald

ersichtlich, dass diese neue Stadt eine rein heidnische und keine jüdische

werden soll. Es gart im Volke. Die Erbitterung wächst.

Im Jahre 131 kommt Hadrian selbst nach Palästina, und nun enthüllt er seine

Absicht: das neue Jerusalem soll ein Zentrum römischer Kultur im Orient

werden, zwar mit einem Tempel, aber mit einem Jupitertempel. Wie er das Land

verlassen hat, tauchen sogleich im ganzen judäischen Gebiet bewaffnete

Scharen auf. Sie greifen die römische Besatzung einzeln und in schwierigem

Gelände an. Sie sind nicht zu fassen, weichen jeder Truppenverstärkung

elastisch aus und reiben sie im Kleinkrieg auf.

Rabbi Akiba wird der geistige Leiter dieser Erhebung. Er organisiert

überall, ist überall auf Reisen, bis nach Parthien hin. Jede Stadt mit

Mauern, jeder Schlupfwinkel im Gebirge verwandelt sich in eine Festung. Es

sind plötzlich in dem besiegten und entwaffneten Lande Waffen,

Nahrungsmittel, Verbindungswege vorhanden. Von weit her aus der Diaspora

strömen kriegstaugliche Männer zum letzten Kampfe gegen Rom.

Bar Kochba - Sternensohn

Abb.:

Eine Sela-Münze (Tetradrachme), geprägt 134. Bar Kochbas Name Simon

erscheint rings um die Tempelfassade. Abb.:

Eine Sela-Münze (Tetradrachme), geprägt 134. Bar Kochbas Name Simon

erscheint rings um die Tempelfassade.

Und neben dem geistigen Organisator steht plötzlich der militärische, durch

die Autorität des Rabbi Akiba erwählt und vom Volke aufgenommen: Bar Kosiba,

den das Volk: den Sternensohn, Bar Kochba, nennt. Seine Armee betrug nach

jüdischen Quellen 400.000 Mann, nach Angabe des griechischen Historikers Dio

Cassius sogar 580.000 Mann.

Bar Kochba schlägt los, ehe Rom noch den Umfang der Erhebung begriffen

hatte. Der Feldherr Tinnius Rufus, ein Menschenschlächter, wird überrannt.

Neue Verstärkungen können nichts aufhalten. Auch die Hilfe des syrischen

Statthalters ist unwirksam. Binnen Jahresfrist hat Bar Kochba in Samaria und

Judäa über 50 feste Plätze und 985 Ortschaften und Städte erobert, darunter

Jerusalem.

Da muß Hadrian sich dazu entschließen, seinen größten Feldherrn, den

Bezwinger Britanniens: Julius Severus, mit einer großen Armee nach Judäa zu

entsenden. Severus wagt keine offene Schlacht. Er reibt unter unendlichen

römischen Opfern nach und nach die einzelnen Abteilungen auf. Er braucht für

dieses winzige Land drei und ein halbes Jahr Krieg und mehr als 50

Schlachten, um endlich den Führer Bar Kochba mit dem Rest seiner Mannschaft

in Bethar einzuschließen. Ein volles Jahr belagert er die Festung. Sie fällt

endlich durch den Verrat von Samaritanern im Jahre 135. Das Gemetzel, das

der Sieger veranstaltet, ist selbst nach römischen Begriffen grauenhaft. Dio

Cassius gibt die Zahl der Gefallenen auf über eine halbe Million an.

Abb.:

Brief Bar Kochbas an einen seiner Leutnants, Joschua ben Galgola. Abb.:

Brief Bar Kochbas an einen seiner Leutnants, Joschua ben Galgola.

Ihre eigenen Verluste haben die Römer verschwiegen. Wie Hadrian dem Senat

von der Beendigung dieses Krieges Nachricht gibt, wagt er nicht, die in

solchem Falle traditionelle Formel zu gebrauchen: »Ich und das Heer befinden

uns wohl.« Aber er wird zu Ehren dieses Sieges zum zweiten Mal zum Imperator

ernannt.

Ein gewaltiger Auswanderungsstrom setzt ein. Das Land verödet zusehends.

Der Rest versprengter Krieger wird in mählicher Arbeit aufgerieben. Aber

auch gegen die, die nicht mehr Waffen tragen, führt Hadrian Krieg; Krieg im

Sinne des Antiochus Epiphanes. Er erkennt sehr richtig, dass diese ewige

Kampfbereitschaft der Juden nicht Ergebnis eines imperialistischen

Machtwillens ist, sondern die Reaktion einer Idee auf feindliche Angriffe.

Darum setzt er sich das Ziel, die Idee abzutöten. Er vollendet die

heidnische Stadt Aelia Capitolina, mit einem Jupitertempel, mit

Götterbildern, Theater und Zirkus, und besiedelt sie mit Römern, Griechen

und Syrern. Den Juden wird die Ausübung ihres Kultes, insbesondere die

Beschneidung, das Halten der Sabbatruhe und die Beschäftigung mit dem

jüdischen Gesetz bei Todesstrafe verboten. Tinnius Rufus, ein unfähiger

Feldherr, aber ein fähiger Menschenschinder, wird zur Aufsicht bestellt.

Seine Spitzel durchsehen das ganze Land und führen zahllose Menschen zum

Martertod, darunter Rabbi Akiba.

In dieser Zeit fassen die jüdischen Gelehrten in geheimer Versammlung zu

Lydda folgenden Beschluß: ein Jude darf — wenn auch nur zum Scheine — sein

Judentum verleugnen, wenn es unter Bedrohung mit dem Tode von ihm verlangt

wird. Aber in drei Fällen ist er verpflichtet, den Märtyrertod auf sich zu

nehmen: wenn man Götzendienst, Unzucht oder Mord von ihm verlangt. Dieses

Gesetz wurde eminent praktisch, als späterhin die Verfolgungen der Juden in

den christlichen Staaten einsetzten.

Die Aufhebung der Hadrian-Edikte

Mit der Aufhebung der Hadrian-Edikte durch seinen Nachfolger Antonius Pius

setzt das jüdische Leben sofort mit dem gleichen Rhythmus wieder ein, den

der Befreiungsversuch unterbrochen hatte. Sie waren zwar bereit, die Arbeit

der geistigen Verankerung sofort zu unterbrechen, wie sich auch nur ein

Schatten der Möglichkeit bot, die staatliche Wirklichkeit durch einen

Aufstand wiederherzustellen; aber nach dem gescheiterten Versuch sind sofort

wieder die verantwortlichen Führer da und nehmen das Geschick ihres Volkes

in die Hände.

Es geht weiter - im Galil

Der Süden des Landes, das ehemalige Judäa, war von den Juden verlassen.

Soweit sie nicht ausgewandert waren, hatten sie sich im Norden, in Galiläa

konzentriert. Dort finden sich auch die geflüchteten oder vertriebenen

Lehrer und Gelehrten ein. In der galiläischen Stadt Uscha bilden sie ein

neues Synhedrion und stellen das Patriarchat wieder her. So überragend ist

die Autorität, die man dieser Institution freiwillig zuerkennt, dass die

babylonischen Juden ihr eigenes Patriarchat, das sie sich während des

Bar-Kochba-Krieges geschaffen hatten, auf Verlangen von Uscha ohne

Widerspruch auflösen. Die Judenschaft Palästinas war zwar die geringste,

aber sie wohnte in der historischen Heimat, und aus ihr war die Regierung

hervorgegangen. Sie respektierten diese Regierung fast noch mehr als früher

ihre Könige. Die vergaßen sie überschnell. Nicht einmal in ihren Sagen

verschwendeten sie einen Gedanken daran. Sie bewahren sich überhaupt mit

einer leidenschaftlichen Unbedingtheit ihre selbständige Auffassung von dem,

was sie unter Geschichte verstehen: den Versuch, ihre eigene Idee zu

realisieren.

Nur aus diesem Gesichtspunkt kann verstanden werden, dass sie nach dem

Scheitern aller politischen und militärischen Aktionen sich nicht nur völlig

auf ihr inneres geistiges Leben beschränken, sondern auch von den äußeren

Vorgängen keine Notiz nehmen. Es ist sehr bedeutsam, dass von dieser Zeit

an, vom II. Jahrhundert bis in das XI. Jahrhundert hinein, fast nichts an

jüdisch-historischen Quellen vorhanden und selbst die Chronologie kümmerlich

und unzuverlässig ist. Das beruht nicht darauf — wie manche Historiker

meinen —, dass sie nun plötzlich nicht mehr imstande gewesen wären,

Geschichte zu schreiben, oder dass sie nichts mehr an äußerer Geschichte

erlebt hätten. Sie hatten weit mehr als jedes andere Volk zu erleben. Aber

sie entziehen sich geflissentlich der Kenntnisnahme der äußeren Vorgänge.

Sie erledigen sie, ohne sie der Aufzeichnung für wert zu halten, einfach

durch die praktische Unterordnung unter die jeweils gegebenen Verhältnisse.

Ein Volk weigert sich hier, Geschichte zu notieren, die nicht seine eigene

ist und die ihm von außen her diktiert und aufgezwungen wird.

Diese Idee lässt sich bis in jede Einzelheit verfolgen und leitet zu einer

Gesetzmäßigkeit über: die jüdische Geschichte wird nach der endgültigen

Vernichtung der Staatlichkeit von der jeweiligen Umgebung abhängig; aber die

Gestaltung nach innen hin bleibt selbständig. Folglich treten in der

jüdischen Geschichte fortan doppelte Zäsuren ein: materiell-geschichtliche

und geistes-geschichtliche; äußere und innere. Sie fallen zuweilen zusammen,

meistens aber nicht.

So setzt also die palästinensische Judenschaft ihre Linie der inneren

Entwicklung gleichmäßig fort. Die äußeren Umstände lassen ihnen dafür 200

Jahre Ruhe. Sie benützen sie zur erneuten Ordnung und Prüfung der mündlichen

Lehre. Die Tradition, nichts davon aufzuzeichnen, musste aber der

Unmöglichkeit weichen, diese Unsumme von Stoff dem Gedächtnis anzuvertrauen.

Zu Beginn des III. Jahrhunderts fasst Jehuda haNassi, zugleich Patriarch,

Vorsitzender der Synhedrions und Leiter der Akademie, alles Material zu

einer großen Enzyklopädie zusammen, der bis auf uns gelangten Mischna. Sie

war kein Gesetzbuch, sondern ein Sammelwerk, nicht Kodex, sondern

Studienmaterial, das auch nicht mehr gültige Gesetze enthielt. Erst viel

spätere Zeiten haben in dem Bestreben, sich immer mehr rückwärts zu

verankern, diesem Werk kanonische Heiligkeit beigelegt.

Polemik und Dogma:

Judentum, Heidentum und Christentum

In dem Maße, in dem das Gesetz den Juden Halt nach

innen gab, wurden sie frei, die Vorgänge in der Welt zu betrachten und zu

beurteilen. In der Welt herrschten chaotische Zustände. Schon jetzt standen

drei Glaubensformen deutlich nebeneinander: Judentum, Heidentum und

Christentum...

Aus dem III. Teil "DAS BEWEGLICHE ZENTRUM", von Josef Kasteins (Julius

Katzenstein) "Eine Geschichte der Juden",

Löwit 1938, Wien und Jerusalem

hagalil.com

10-05-2006

|