|

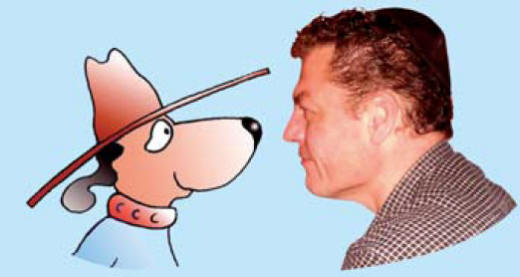

Randständiger Antiheld:

Daniel Haws jüdische Comicfigur "Moishe Hundesohn"

Von Andreas Disselnkötter

Aus:

TRIBÜNE, Zeitschrift

zum Verständnis des Judentums, Heft 183, September 2007

Comicfiguren erfreuen sich in Deutschland zunehmender

Beliebtheit. Wurden hierzulande bislang vor allem ausländische Autoren

gelesen, so beginnt sich seit einigen Jahren eine deutschsprachige

Comic-Szene zu etablieren, die in allen Medien präsent ist. Dazu gesellt

sich seit über einem Jahr ein kleiner Hund mit Hut und Schlips, der eine

Ente namens Ruth mit sich führt und Moishe Hundesohn heißt.

Erfunden hat ihn der Hamburger Allroundkünstler und

Theatermacher Daniel Haw. Seiner Figur wird nachgesagt, Deutschlands erste

jüdische Comicfigur zu sein. Ob dies zutrifft, ist nicht leicht zu klären,

denn wer vermag die Produktion von mehrteiligen Bild-Folgen bis in die

letzten Winkel jüdischen Lebens zu überblicken. Bei einer ersten

internationalen Bilanz jüdischer Comicwelten mit dem Titel "Mit

Superman fing alles an" (1) war keine zweite Figur zu sichten. Ein

Comic mit jüdischen Themen aus Deutschland war allenfalls durch die

Zeichnerin

Elke Steiner

vertreten. Seit 2001 hat sie, auch gemeinsam mit dem populären israelischen

Schriftsteller Edgar Keret, mehrere Comics zur deutsch-jüdischen Geschichte

veröffentlicht.

Lange sind die Zeiten vorbei, in denen Comics als

"abstumpfend, verrohend und das geistige Leistungsvermögen zersetzend"

betrachtet wurden, so noch 1979 das verbreitete "Sachwörterbuch der

Literatur" von Gero von Wilpert. Inzwischen situiert man den Vorläufer der

Comics bei Wilhelm Busch oder gar bei mittelalterlichen Bilderbogen.

Spätestens nach 1945 waren Comics auch in Deutschland nicht nur

Kinderlektüre, sondern ein eigenständiges Medium, das sich auch politischer

Themen wie Marx und Mao annehmen kann. Zusammen mit dem vor kurzem

entdeckten ersten deutschen Sprechblasencomic "Ein Bubenstreich" (1894 in

den "Nürnberger Lustigen Blättern") verzeichnen die einschlägigen

Datenbanken über 88.000 Einzeltitel, die bis auf wenige Ausnahmen nach 1945

erschienen sind. Auch gesellschaftliche "Tabuthemen" wie die Shoah werden in

gezeichneter Form behandelt, insbesondere Art Spiegelmanns "Maus", der den

Comic als seriöses Medium der Auseinandersetzung mit der Shoah etabliert

hat.

Inzwischen erschienen auch hierzulande einige Nachfolger wie

Joe Kubert, Will Eisner, Pascal Croci und Osamu Tezuka,(2) deren ästhetische

Ausformung der Thematik sehr heterogen ist. Will Eisner, Sohn jüdischer

Emigranten in New York, schuf langjährige Serien wie "Spirit", der 1940

begann und erst 1952 endete. Hier entstand der erste Superheld ohne

Superkräfte, der jeden Verbrecher zur Strecke brachte und den Frauen (fast)

immer widerstand. Der 2005 87-jährig verstorbene Eisner bereitete mit

waghalsigen Perspektivenwechseln auch die Underground-Comics von Robert

Crumb vor.

Es besteht also kein Grund, sich immer wieder für die

Beschäftigung mit Comics zu entschuldigen. Eckart Sackmann gibt daher seit

2005 das Jahrbuch für deutsche Comicforschung heraus, in dem Übergänge zu

Pop-Art und modernen Formen der Medialisierung besondere Beachtung finden.

Selbst in den USA waren noch bis vor kurzem jüdische Zeichner, die sich der

Bandbreite jüdischer Themen angenommen haben, kaum bekannt. Wer weiß schon,

dass die Comicfigur "Batman" von dem Juden Bob Kane erschaffen wurde, wer

kennt den Autor und die Hintergründe der "Superman"-Geschichte (1938) von

Jerry Siegel und Joe Schuster, die auch als Antwort auf den

Nationalsozialismus im Medium des Comic-Heftes gelesen werden kann. Darauf

hat der US-amerikanische Schriftsteller Michael Chabon aufmerksam gemacht.

In seinem Roman "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier &

Clay" (3) werden die Bedeutung und Funktion von Comics thematisiert. Es

beginnt mit der Flucht des neunzehnjährigen Juden Josef Kavalier in einem

Sarg aus dem besetzten Prag nach Brooklyn. Dort wird er von einer Tante

aufgenommen, deren Sohn Samuel Klayman – ein Comicfan – ihn für die neuen

Superheldencomics begeistert. Zusammen erfinden sie die Comicfigur

"Eskapist", einen König der Ausbrecher. Sie finden auch einen Verleger und

das Comic-Heft wird zu einem großen Erfolg. Monat für Monat kämpft der

Eskapist in Übersee gegen die Nazis.

Die Erfinder von "Superman" haben es ebenso wie andere

jüdische Zeichner außerhalb Deutschlands bis in die 1970-er Jahre vermieden,

jüdische Themen und Figuren zu gestalten. Es ist leicht einsehbar, dass dies

vor allem wirtschaftliche Gründe hatte: Die Gojim in Gestalt weißer und

heterosexueller Männer ließ sich einfach besser verkaufen.

Nach ersten Erfolgen von Zeichnern, die sich randständiger

jüdischer Themen annahmen, begannen große Verleger Golem-Figuren,

verschiedenste Typen von Rabbinern und Israelis in ihr Programm aufzunehmen.

In den Serien tauchten zunehmend auch Frauen auf, zu denen etwa die

Mossad-Agentin "Rose" gehört. Bislang scheint es so, als bliebe es bei

diesen insgesamt sehr stereotypen Figuren und Darstellungsweisen. Zu groß

sind vermutlich die Hemmungen bei Verlegern, die ganze Bandbreite von Themen

einer Minderheit aufzunehmen. Dazu würde dann auch ein neuer "Superman"

gehören, der eben Jude ist und sein Judentum lebt. Woche für Woche

präsentiert sein Erfinder Daniel Haw zum Schabbat eine neue Geschichte. Sie

kann über das Internet-Portal "haGalil" eingesehen werden und umfasst eine

zumeist zwei- bis vierteilige Abfolge von Bildern, also eine Art Kurz-Strip.

Die Teilbilder sind vertikal angeordnet, so dass die Betrachter – je nach

Bildschirmgröße – von oben nach unten scrollen kann, um alle Zeichnungen zu

sehen.

Daniel Haw entwickelt mit seinen Figuren Moishe Hundesohn und

der Ente Ruth dialogisch einen teils witzigen, teils ironischen Kommentar zu

politisch-kulturellen Ereignissen. Dass dahinter aber einer steckt, der ein

genauer Beobachter der deutschen Gesellschaft ist, zeigen solche Strips wie

"Moishe

Hundesohn und die deutsche Koalitionsfähigkeit". Nicht die Probleme

der Berliner Politik stehen hier im Blickpunkt, sondern die seltsamen

Allianzen zwischen den Neonazis und antizionistischen bzw. antisemitischen

Teilen der deutschen Linken. Die Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden

stehen ebenso auf dem Prüfstand wie die

Wirkungslosigkeit der UNO-Truppen im Nahost-Konflikt. Da beugt sich

ein übergroßer Blauhelm-Soldat zu den ebenfalls kriegstauglich

eingekleideten Moishe Hundesohn und Ruth herab. Milde lächelnd konstatiert

er: "So, mein Kleiner, nimm mal Dein Quietscheentchen und lauf zu Mama!

Jetzt sind die Profis dran! Wir haben ja alles im Griff! Die Hisbollah hat

versprochen, mit dem Raketenquatsch aufzuhören – Ehrenwort unter Militärs!

Alles Paletti! – Also hübsch die Pfoten stillhalten, klaro?!" Im zweiten

Bild wendet sich Moishe zu Ruth und sagt: "Na, Quietscheentchen, dann ist ja

alles glatt koscher! Und ich Schmock dachte schon, die Hisbollah will Israel

vernichten und das jüdische Unkraut ausrotten! Aber wenn die ganze

Terrorbande versprochen hat, friedlich zu sein, dann lass uns nach Hause

gehen und lecker Bagel knabbern!" Die Banalisierung und Generalisierung

einstmals nur antisemitisch codierter Schimpfwörter zeigt Haw in der

Schulhofszene.

Kanaksprak – die Mischsprache deutsch-türkischer und deutsch-arabischer

Jugendlicher – und Jiddisch verbinden sich vor dem Hintergrund der

Hindenburgschule zu einem Gestus universaler Beschimpfung. Den Ausweg bietet

nur noch New York.

Besondere Abneigung haben die Figur – und ihr Schöpfer – für

die Aktivitäten christlicher Würdenträger, doch da versagt das Medium des

Comic. Hier muss Tacheles geredet werden: Als evangelische und katholische

Geistliche im Frühjahr 2006 nach Israel reisten, provozierten sie die

israelische Öffentlichkeit und auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland

mit teilweise abstrusen Bemerkungen. Daniel Haw lässt seine Figur ein

Briefgedicht "In

geistlicher Friedensmission" schreiben, das die Kehrseiten und die

Grenzen des von christlicher Seite so gern gelobten christlich-jüdischen

Dialogs aufzeigt:

"Es zogen in geistlicher Friedensmission / aus Teutschland

der Bischöfe Delegation / ins Heilige Land. Dort beteten sie / und beugten

in Yad Vashem das Knie. / Die Frage nach kollektiver Schuld / ertränkten sie

in kirchlicher Huld. / [. . .] Sie hörten das neue "Juda verrecke!", /

gezischelt aus sicherem Verstecke. / [. . .] Und huldvoll lächelnd in rotem

Talar / durchschritten sie weihevoll Ramallah. / Da stößt es aus christlich

empörter Brust / bischöflich, zu aller Muslime Lust: / Dies ist die jüdische

Tyrannei! / (ein Bischof weinte sogar dabei) / [. . .] Das Ghetto sind wir!

/ Wir werden bedroht von islamischer Wut, / in winzigem Land mit großem Mut.

/ Uns mordet man meuchlings an jeglichem Tag, / auch wenn das ein Bischof

nicht hören mag! / [. . .] Was wisst denn ihr von Ghetto und Not? / Wo

fanden eure Familien den Tod? / Oh, ihr würdigen Herren, hier hört ihr mich

flehen: / Wer Augen im Kopf hat, der sollte auch sehen! / Oh, ihr Bischöfe

Teutschlands, ich flehe euch an, / lest einmal die Zeitung so dann und

wann!".

Es ist die erkennbare Absicht Daniel Haws, über das Medium

des Comics zu irritieren, gewohnte Sichtweisen infrage zu stellen, den

Finger in Wunden zu legen oder einfach nur komisch zu sein. So etwa, wenn

"Schweinefleisch" als beliebtes Dauerthema jüdischer Witze in den

Vordergrund rückt. Für Nicht-Juden – auch solche, die nicht christlich sind

– hält Daniel Haw viele Unannehmlichkeiten bereit. In "Der

Undankbare" bricht eine ausgemachte Philosemitin in Gestalt einer

übergroßen Blondine zuletzt in Tränen aus, als sie sich vor Augen führt,

dass die Juden "ein Volk des Leidens" seien. Moishe Hundesohn versucht, sie

mit einem Witz wieder aufzubauen: Er handelt von einem Rabbi, dessen Frau

ein Verhältnis mit einem Ministranten hatte. Dazu quakt und lacht die Ente

fast schadenfroh, doch die Blondine wirkt eher befremdet und leicht erbost

über so viel Unvermögen, ihren doch emphatisch gemeinten Gefühlsausbruch zu

berücksichtigen. Es wird deutlich, dass es vor allem die nicht-jüdischen

Deutschen sind, die leiden. Durch die bloße Präsenz von Juden versinken sie

in einem abstrusen Gemisch von Schuldgefühl, Selbstanklage und Mitleid für

die Juden als ewige Opfer.

Der "Vater" von Moishe Hundesohn hat die Beobachtung gemacht,

dass manche jüdischen Themen für Nicht-Juden oft interessanter sind als für

Juden. Dieser Befund bezieht sich auf seine Arbeit am eigenen Theater in

Hamburg, dem "Schachar" ("Morgenröte", gegründet 1998). Das Publikum weiß

neben der allerorten praktizierten Folklore in Form vom Klezmer auch witzige

und ironische Beiträge zu schätzen, wenn sie sich mit dem unbedingten

Versöhnungswillen der nicht-jüdischen Deutschen vereinbaren lassen. In "Shylock

– verschenkt: Über das jüdische Element in der deutschen Kultur" (5)

bilanziert Haw seine Erfahrungen am Theater. "Sobald ich Komödien aus

eigener Feder aufführe, die mit Selbstironie – Strenge, groteske

Gefühlsbetontheit und Familiengläubigkeit des Judentums persifliere – ernte

ich stets großen Beifall und Anerkennung. Erzähle ich die Geschichte eines

"arischen" Mädchens, das in einem Jugend-KZ ihr Heimatland zu hassen lernt,

fragen mich besorgte oder zornige Lehrer, wo denn das ›versöhnende Element‹

bliebe".

Die Erneuerung jüdischer Kultur in Deutschland erweist sich

für ihn als "romantische Illusion". Auch deshalb, weil sich nach

erfolgreichen Jahren der Theaterarbeit bis in die Behörden hinein eine

zunehmende Ablehnung der jüdischen Theaterkultur verfestigte. Es folgten

Drohungen, er möge doch das Hamburger Publikum mit seinem Jugend-KZ-Drama

"Die Hölle der Mädchen " verschonen und die mit dem Drohbrief geschickten

Präservative zur endgültigen Beendigung seiner "Fortpflanzungslinie"

verwenden. "Da allerdings verließ mich auch mein jüdischer Humor und ich

verschloss der Stadt Hamburg unser Theaterportal".(6)

Begonnen hatte Haw Ende der 1990er Jahre. Er wollte einen

unabhängigen und in jeder Hinsicht "neutralen Raum" jüdischer Theaterkultur

etablieren, der für Juden und Nicht-Juden offen sein sollte. Auf der Suche

nach seinem Ensemble an der Hamburger Universität hatte er mit einem Plakat

jüdische Kolleginnen und Kollegen sowie "alle Bastarde" gesucht, die mit ihm

Pioniere sein wollten. Bei aller Verbitterung und dem Gefühl, dass

"gemeinsame emotionale Kulturerlebnisse" von der deutschen Politik und

Wirtschaft nicht erwünscht sind, blieb für Daniel Haw doch eines erhalten:

"Um nicht die Nerven und meinen Optimismus zu verlieren, tat ich, was

unserer jüdischen Seele eigen ist: ich suchte verzweifelt nach dem Humor in

der ganzen Katastrophe. Und tatsächlich wollte es mir temporär gelingen, dem

[…] Zustand eine gewisse Tragikomik abzugewinnen".

Auf der

Homepage des

Malers, Autors, Regisseurs, Schauspielers und Komponisten Haw ist

die Comicfigur Moishe Hundesohn von zentraler Bedeutung. Sie prangt auch auf

T-Shirts und Tassen. Ihr selbst so benannter "Papa" versichert der TRIBÜNE,

dass es weitere Geschichten geben wird, jeden Freitag. Die frühere Homepage

des Theaters "Schachar" steht weiterhin, aber stumm, im Internet. Sie

signalisiert der Stadt Hamburg ihr Versäumnis, aber auch ihre Chance, das

erste jüdische Theater Hamburgs wiederzubeleben. Inzwischen deutet das

liebevolle und bisweilen auch zärtliche Verhältnis zwischen Moishe Hundesohn

und der Ente Ruth an, dass es auch in schlechten Zeiten eine Perspektive

gibt.

Mehr von Moishe

Hundesohn

Anmerkungen:

(1) Im Jahr 2005 in der Berliner Galerie Neurotitan im Haus Schwarzenberg,

Kuratorin der Ausstellung war die Kulturhistorikerin Katja Lüthge, siehe:

http://www.hagalil.com/archiv/2005/06/comic.htm

(2) Joe Kubert: Yossel, 19. April 1943. Eine Geschichte des Aufstands im

Warschauer Getto. Ehapa-Verlag, Stuttgart 2005;

Will Eisner: Das

Komplott. Die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion,

mit einer Einführung von Umberto Eco. Deutsche Verlagsanstalt, München 2005.

Pascal Croci: "Auschwitz". Ehapa-Verlag, Stuttgart 2005; Osamu Tezuka:

"Adolf. Mord in Berlin". Carlsen Verlag, Hamburg 2005.

(3) Michael Chabon: Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay. Roman.

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Andrea Fischer. Kiepenheuer & Witsch,

Köln 2002.

(4)

http://www.israeli-art.com/satire/moishe.htm

(5) In:

http://www.hagalil.com/archiv/2007/06/kultur.htm vom 13.6.2007.

(6) Seither gastiert das "Studio Schachar" an vielen Bühnen Deutschlands. |