|

Spurensuche:

Der jüdische Friedhof in Bad Wildungen

Zweimal im Jahr bietet Johannes Grötecke Rundgänge zur

jüdischen Geschichte in Bad Wildungen an. Einer führt durch die Altstadt, wo

früher viele Juden wohnten, der andere widmet sich ausschließlich dem

jüdischen Friedhof.

Kontakt für die

nächsten Termine

Johannes Grötecke hat dazu auch das Heft "Spurensuche"

herausgegeben, aus dem der nachfolgende Text zur Geschichte der Bad

Wildunger Juden zur Zeit des Nationalsozialismus entnommen ist. Das Heft

kann per Email beim

Autor bestellt werden. Außerdem erhältlich:

Juden und NS-Zeit in Bad Wildungen.

Ein Rundgang über den jüdischen Friedhof in Bad Wildungen

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zogen dunkle

Wolken über Wildungen auf: Seit Mitte der 20er Jahre verzeichneten

rechtsextreme Parteien erste Wahlerfolge bei Reichstagswahlen. Vereinigungen

wie der Wikingbund oder die Ehrhardt-Brigade trieben ihr Unwesen. Eine

NSDAP-Ortsgruppe wurde hier bereits 1929 gegründet, und Nazi-Aktivisten wie

Joachim von Ribbentrop (später Reichsaußenminister) oder Roland Freisler

(später Vorsitzender des berühmt-berüchtigten Volksgerichtshofes) betrieben

lange vor der NS-"Machtergreifung" hier ihre Propaganda-Veranstaltungen. Die

Feindschaft zwischen Nazis und der Linken (Sozialdemokraten, v.a. aber

Kommunisten) und zwischen Nazis und Juden stieg an, wie es auch die

Geschichte der NSDAP-Ortsgruppe minutiös erzählt.

So endete denn auch die Epoche der trügerischen Idylle

zwischen Juden und Nichtjuden in Wildungen mit Beginn der NS-Zeit. Beispiele

für die systematische Verfolgung, Demütigung und Entrechtung sind: Juden

wurden in die sogenannte "Schutzhaft" genommen, ihnen wurden die

Gewerbescheine entzogen und das Schächten verboten; Schilder an den

Ortseingängen, an Arztpraxen und Geschäften verboten Juden den Zutritt; am

1. April 1933 wurden jüdische Geschäfte boykottiert, kurz zuvor einige Juden

zu einem demütigenden Umzug durch die Stadt gezwungen (einer soll einen

christliche Bauern durch unfaire Kreditgeschäfte in den Tod getrieben haben,

deshalb musste er ein Schild mit "Ich bin ein Mörder" tragen); Juden wurden

nachts von unbekannten Tätern überfallen, sie wurden mitsamt ihren

Vereinigungen von der Stadtverwaltung systematisch registriert. Mitte, Ende

der dreißiger Jahre durften jüdische Kinder nicht länger die Schule

besuchen. Juden durften nur noch zu festgelegten Tageszeiten in

vorgeschriebenen Geschäften einkaufen, der Zutritt ins Schwimmbad und zu

Kureinrichtungen war untersagt. Dass die Dr. Marc-Straße in Goecke-Straße

umbenannt wurde, weil Dr. Marc "ein jüdischer Mischling ersten Grades" sei,

zählt dabei eher zu den "kosmetischen" Maßnahmen (ebenso wurde die heutige

Brunnenstraße in Adolf-Hitler-Straße umbenannt, die Friedrich-Ebert-Straße

hieß Hermann-Göring-Straße; Hitler, Göring und der Innenminister Frick

wurden zu Ehrenbürgern Wildungens ernannt).

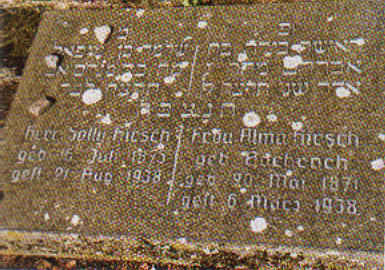

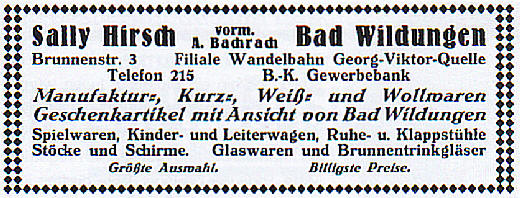

Ein

Beispiel für diese Zeit ist das Grab rechts des Eingangs von Sally Hirsch

(Bild rechts), der Ende der 20er Jahre für die Vereinigung "Handel und

Gewerbe" Stadtverordneter in Bad Wildungen und in den 30er Jahren zudem

Vorsitzender der jüdischen Gemeinde war. Er betrieb ein Geschäft in der

Brunnenstraße 3 (heute Nr. 36) und starb (man sagt, auch aus Verbitterung

und Verzweiflung über die zunehmende Diskriminierung der Juden) am

21.8.1938, kurz vor der Pogromnacht. Es war und ist bis heute die letzte

Beerdigung auf dem hiesigen Judenfriedhof. Ein

Beispiel für diese Zeit ist das Grab rechts des Eingangs von Sally Hirsch

(Bild rechts), der Ende der 20er Jahre für die Vereinigung "Handel und

Gewerbe" Stadtverordneter in Bad Wildungen und in den 30er Jahren zudem

Vorsitzender der jüdischen Gemeinde war. Er betrieb ein Geschäft in der

Brunnenstraße 3 (heute Nr. 36) und starb (man sagt, auch aus Verbitterung

und Verzweiflung über die zunehmende Diskriminierung der Juden) am

21.8.1938, kurz vor der Pogromnacht. Es war und ist bis heute die letzte

Beerdigung auf dem hiesigen Judenfriedhof.

Anzeige im "Adreßbuch 1025 Bad Wildungen

Als Folge eben dieser Pogromnacht starben zwei Wildunger

Juden, nämlich der Fellhändler Julius Katz und der Viehhändler Max Marx. Die

letzten, noch vor Ort verbliebenen Juden wurden Ende 1939 nach Kassel

transportiert und dort kaserniert (Wildungen war jetzt also, so hieß das,

"judenfrei"). Von hier aus gingen 1941/42 die Deportationen in den Osten.

Etwa 50 Wildunger Juden kamen in den Konzentrationslagern um, nur drei

überlebten die Lager. 80 Juden flohen zuvor in deutsche Großstädte (wegen

der Anonymität) oder ins Ausland.

Wenn auch in jüngster Zeit wieder zunehmend jüdisches

Leben (durch etwa 100 sogen. "Kontingentflüchtlinge" aus Osteuropa) in

Wildungen einkehrt, bleibt festzuhalten, dass es lange Zeit nicht danach

aussah: Zwar gab es nach Kriegsende eine ca. 30 Mitglieder umfassende

Gemeinde, die v.a. aus us-amerikanischen Soldaten und sog. "displaced

persons" bestand, einen kleinen Betsaal im Hessischen Hof hatte, und deren

Vorsitzender Sally Zuckermann aus Grünberg war (noch 1952 wurden in einem

Lokal in der Hufelandstraße 15 jüdische Gottesdienste abgehalten); und auch

später lebten vereinzelt von außerhalb stammende Juden hier. Aber das waren

Ausnahmen, denn die Verfolgungen der NS-Zeit waren insgesamt derart prägend

und abschreckend, dass keiner der einstigen Wildunger Juden dauerhaft in

seine Heimatstadt zurückkehrte.

Max und Selma Hammerschlag

Ein dafür repräsentatives, in seinem Ausmaß schreckliches

Beispiel ist die Familie Hammerschlag, deren Grab sich in unmittelbarer Nähe

von Sally Hirsch befindet: Adolf Hammerschlag hatte ein Konfektionsgeschäft

in der Brunnenstraße 12 (heute Nr. 20) eröffnet, das seine Söhne Hermann und

Max übernahmen. Die Frau von Max namens Selma war eine Rot-Kreuz-Schwester.

Sie überlebte später das KZ Theresienstadt nur durch Zufälle und weil sie

sich als Krankenschwester "nützlich" erweisen konnte. Durch Flecktyphus

geschwächt, kehrte sie zwar nach Bad Wildungen zurück (Abb. 16). Als sie

aber dort erfuhr, dass ihr Mann in Buchenwald (wenige Tage vor der

Befreiung) und Sohn Edgar in Auschwitz ermordet wurde, brach für sie eine

Welt zusammen, Selma fragte sich, wie sie noch froh werden könne, wenn ihr

Liebstes (die eigene Familie) ihr für immer entrissen worden sei. Ein

bemerkenswerter Brief (erhältlich auch im Kur- und Altstadt-Museum) zeugt

von dieser, für Selma überaus schweren Zeit. Sie emigrierte 1947 in die USA

und verstarb 1963 in New York. Eine Gedenktafel auf dem Hammerschlag-Grab

erinnert an die verstorbenen "Märtyrer"- sie enthält eine Liste mit

folgenden Namen:

• Adolf Hammerschlag (1943 im KZ Theresienstadt

gestorben),

• Max Hammerschlag (1945 im KZ Buchenwald verstorben),

• Edgar Hammerschlag (wahrscheinlich im KZ Auschwitz verstorben, gilt als

verschollen),

• Hermann Hammerschlag (gilt als verschollen, Deportationsziel: Auschwitz),

• Irene Hammerschlag, geb. Vöhl (gilt als verschollen, Deportationsziel: KZ

Auschwitz),

• Inge Hammerschlag (gilt als verschollen. Deportationsziel: KZ Auschwitz),

• Käthe Wolf, geb. Hammerschlag (verschollen. Deportationsziel: KZ

Auschwitz),

• Meier Wolf (umgekommen im KZ Theresienstadt)

• Hans Wolf (verschollen. Deportationsziel: KZ Riga),

• Anita Wolf (verschollen. Deportationsziel: KZ Auschwitz; die Familie Wolf

stammte übrigens aus Marburg; Käthe Wolf war die Schwester

von Selma).

Der Schmerz in Selma lässt sich anhand der abschließenden

Inschrift nur erahnen: "In Liebe gewidmet von der einzig Überlebenden Selma

Hammerschlag, geb. Katz".

Solche Gedenktafeln gibt es mehrere auf dem Friedhof, sie

stammen also aus der Zeit nach 1945; beispielsweise auf dem Grab von Leopold

Külsheimer, der in der Brunnenstraße 36 (heute Nr. 61) ein Textilgeschäft

betrieb. Die Gedenktafel für seine Schwester Helene besagt: "gest. im Januar

1943 im KZ Theresienstadt". Ein weiteres Beispiel ist Isaak Samuel,

"umgekommen im KZ Riga als Opfer des Faschismus".

Sowohl für den Holocaust als auch für die Möglichkeit der

Emigration steht die Familie Baruch, die das zweite der bereits erwähnten

koscheren Hotels der Stadt führte. Dieses "Palasthotel" in der Brunnenallee

29 wurde von Joseph Baruch gegründet und von Berthold und Paula Baruch

übernommen. Ihr Grab befindet sich links des Eingangs, in der 3. Reihe. Die

Baruchs waren eine eher untypische jüdische Familie für Wildunger

Verhältnisse.

Anzeige im "Wegweiser für den Kurgast", 1926

Schon die Wohngegend, nämlich das Kurgebiet, unterschied

sie von den meisten ihrer Glaubensgenossen, die in der Altstadt wohnten. Der

Sohn von Berthold und Paula, Werner Baruch, nahm nach dem Abitur ein

Medizin-Studium in Würzburg auf. 1938 wurde er, 27-jährig, nach der

Pogromnacht für dreieinhalb Wochen in das KZ Buchenwald verschleppt. Danach

war für ihn klar, dass seine Zukunft außerhalb Deutschlands lag. Er

bereitete sich auf die

Ausreise vor, emigrierte 1939 nach Palästina und überlebte so den Zweiten

Weltkrieg. Er arbeitete zunächst in einem Kibbuz, war später Kellner und

betrieb schließlich ein eigenes kleines Cafe. Werner Baruch verstarb 1996 in

Haifa und hinterlässt zwei Kinder. Übrigens wurde aus dem Palasthotel 1948

vorübergehend ein Kurheim für ehemalige KZ-Häftlinge; heute befindet sich

dort die Verwaltung der Wicker-Kliniken. Die Eltern Werner Baruchs starben

1942 "als Märtyrer im KZ Riga" (so die Grabmalinschrift).

Stadtrundgang:

Juden und NS-Zeit in Bad

Wildungen

hagalil.com / 13-02-2005 |