|

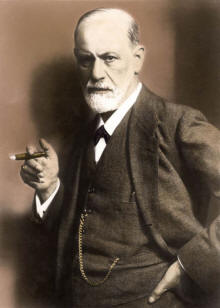

Der Weg ins Exil:

Vor 70 Jahren emigrierte Sigmund Freud nach London

|

"Die Juden haben sich von

allen Seiten und aller Orten mit Begeisterung meiner Person bemächtigt als

ob ich ein gottesfürchtiger großer Rabbi wäre. Ich habe nichts dagegen

nachdem ich meine Stellung zum Glauben unzweideutig klargelegt habe, das

Judentum bedeutet mir noch sehr viel affektiv."

Sigmund Freud an Arthur Schnitzler,

24. Mai 1926

|

Foto: © Archiv S. Fischer Verlag

|

Von Roland Kaufhold und Hans-Jürgen Wirth

[ENGLISH]

Am 4.6.1938 schrieb der 82-jährige Sigmund Freud an seinen langjährigen

Briefpartner Arnold Zweig – welcher fünf Jahre zuvor nach Palästina

emigriert war – noch von Wien aus einen knappen Brief: "Leaving today for

39, Elsworthy Road, London N. W. 3.

Affect,

greetings Freud."

Der Schriftsteller Arnold Zweig, zutiefst mit Freuds Werk identifiziert,

antwortet ihm zwei Wochen später – die Post benötigte seinerzeit etwas

länger - voller Erleichterung: "Nun sind Sie in Sicherheit, weg von den

Opfern einer jahrzehntelangen Rachsucht. (...) Ihr Archiv, Ihre Bücher, die

Sammlungen sind gerettet."

Noch

am gleichen Tag – alle von den Nationalsozialisten geforderten Formalitäten

waren nun erfüllt - emigrierte Sigmund Freud mit einem Teil seiner Familie

über Frankreich nach London. Das Photo mit Anna und Sigmund Freud im

Bahnabteil ging durch die Weltpresse. 15 Monate später verstarb der schwer

krebskranke jüdische Begründer der Psychoanalyse 83-jährig im Londoner Exil.

Ein Anlass, sich an die Stationen seiner Emigration zu erinnern.

Vorgeschichte

Sigmund Freud wurde vor 152 Jahren, am 6. Mai 1856, in Mähren geboren. Er

besuchte in Wien die Schule und entwickelte in Wien, im gemeinsamen

Austausch mit zahlreichen Kollegen - nahezu alle waren Juden - die

Psychoanalyse. Freud war ein durch und durch skeptischer Mensch, kein

Menschenfreund, verwendete gelegentlich den Begriff des "Gesindels", wenn er

an seine ihm großteils feindlich gesonnene Umwelt dachte. Über die dem

Menschen innewohnende Destruktivität machte er sich keine Illusionen. Der

Möglichkeit der menschlichen Selbstzerstörung war er sich immer bewusst. Am

Vorabend der nationalsozialistischen "Machtergreifung" schrieb Freud, von

dunklen Vorahnungen erfüllt, am Ende seiner großen Arbeit "Das Unbehagen

in der Kultur":

"Die

Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße

es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens

durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu

werden. (...) Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der

Naturkräfte so weit gebracht, daß sie es mit deren Hilfe leicht haben,

einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein gut

Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung."

Der

82-jährige Freud trat den Weg ins Exil nur mit größtem Widerstreben an. In

den Jahren von 1932 bis 1938 hatten nahezu alle Wiener Psychoanalytiker den

Weg ins Exil ergriffen, ergreifen müssen - Freud jedoch nicht. Der

krebskranke alte Mann beurteilte - wie zahlreiche Intellektuelle der

damaligen Zeit - die Gefährlichkeit und Langlebigkeit des

Nationalsozialismus zu optimistisch. Auch durfte der Schwerkranke, durchaus

nicht unberechtigt, damit rechnen, in seiner Heimatstadt "unbehelligt und

ruhig sterben zu können."

Ein "gottloser

Jude"

Die

Selbstbeschreibung als "gottloser Jude" verwendete Freud 1918, gegen Ende

des 1. Weltkrieges, in einem Brief an den Schweizer Pfarrer und

Psychoanalytiker Oskar Pfister. Zehn Jahre zuvor hatte er eben diesem

Pfarrer Pfister geschrieben: "Ganz nebenbei, warum hat keiner von all den

Frommen die Psychoanalyse geschaffen, warum mußte man da auf einen ganz

gottlosen Juden warten?"

An

die Existenz eines unser Seelenleben trostgebenden Gottes vermochte der

überzeugte Atheist Freud nicht zu glauben. Illusionen waren nicht seine

Sache. Seine leidenschaftliches Erkenntnisinteresse galt den uns

unangenehmen Wahrheiten, der Wahrheit über die Abgründe des menschlichen

Seelenlebens, einschließlich unserer Fähigkeit zur äußersten Destruktivität.

Seiner Identität als Jude war sich Freud bereits früh bewusst - sie wurde

ihm von seiner ganz überwiegend katholischen Umwelt aufgenötigt. Immer

wieder kam er in seinen Briefen und Studien auf seine Zugehörigkeit zum

Judentum zu sprechen - eine Identität, welche zunehmend die Haltung eines

stolzen Trotzes einnahm.

Wien war in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine

Zufluchtstätte für Juden geworden. 1880 - Freud hatte soeben seine ersten

medizinischen Schriften publiziert, 15 Jahre vor seiner ersten großen

psychoanalytischen "Studie(n) über Hysterie" - waren zehn

Prozent aller Wiener Juden. "In den 1880er Jahren waren mindestens die

Hälfte aller Wiener Journalisten, Ärzte und Anwälte Juden", schreibt Peter

Gay in seiner monumentalen Freud-Biographie.

Als Freud von 1865 - 1873 in Wien das Gymnasium besuchte stieg die Zahl

seiner jüdischen Mitschüler von 44 auf 73 Prozent.

Das

Gefühl einer gesellschaftlichen Ablehnung seiner beunruhigenden,

bahnbrechenden Entdeckungen, sowohl aus unbewussten als auch aus

antisemitischen Motiven, bildete sich in Freud früh heraus. Als sein Vater

dem wohl zehn- oder zwölfjährigen bei einem Spaziergang eine antisemitische

Episode berichtete, in welcher ihm ein Christ mit dem Ruf "Jud, herunter vom

Trottoir" die Mütze vom Kopf schlug, was sein Vater scheinbar ohne Gegenwehr

ertrug, empörte dieses Zurückweichen den jungen Sigmund. Diese "unterwürfige

Reaktion" seines Vaters "schien mir", wie er in seiner "Traumdeutung"

(1900) schreiben sollte, als "nicht heldenhaft".

Das Zurückweichen erweckte in dem Jungen Rachephantasien, er identifizierte

sich mit dem unerschrockenen, kämpferischen Semiten Hannibal.

Die grundlegende Bedeutung, welche Sigmund Freud in seinen

Schriften ab 1895 der seinerzeit tabuisierten menschlichen Sexualität

zuerkannte, rief im durch und durch katholischen Wien heftige

Gegenreaktionen hervor. So schrieb beispielsweise 1896 der Psychiater

Rieger, als Reaktion auf Freuds soeben publizierte Hysteriestudie, Freuds

Ansichten seien so abwegig, dass "kein Irrenarzt sie lesen könne, ohne ein

wahres Gefühl des Entsetzens zu spüren."

Freud fühlte sich gesellschaftlich geächtet.

Für

einen Juden war eine akademische Karriere in Wien nur bei Überwindung

hartnäckiger Hindernisse zu erlangen. Freud führte diese realistische

Einschätzung nicht zu einer Assimilation, zu einer Verleugnung seiner

jüdischen Wurzeln. 1897 trat der 41-jährige vielmehr der zwei Jahre zuvor

gegründeten Wiener Loge B'nai Brith bei und hielt dort Vorträge. Das

Gefühl einer Zugehörigkeit zu dieser jüdischen Vereinigung formulierte Freud

verschiedentlich in für ihn ungewohnter persönlicher Wärme.

Bereits in seiner bekannten autobiographischen Schrift "Selbstdarstellung",

1914 publiziert, kennzeichnete Freud seinen Standpunkt in entschiedener,

vielleicht etwas stilisierter Deutlichkeit:

"Meine Eltern waren Juden." Und Freud fügt hinzu: "Auch ich bin Jude

geblieben."

"Weil ich Jude war, fand ich mich frei von vielen Vorurteilen, die andere im

Gebrauch ihres Intellekts beschränkten, als Jude war ich dafür vorbereitet,

in die Opposition zu gehen und auf das Einverständnis mit der 'kompakten

Majorität' zu verzichten."

B'nai B'rith feierte am 8. Mai 1926 Freuds 70. Geburtstag in Form einer

Festsitzung und widmete eine Sondernummer ihrer "Mitteilungen" ihrem

prominenten Mitglied.

In

seiner Ansprache an B'nai B'rith - welcher krankheitsbedingt durch einen

Mitbruder verlesen werden musste - erinnert sich Freud im autobiographischen

Rückblick der Umstände seines 30 Jahre zurückliegenden Beitritts in diese

jüdische Vereinigung, welche "mein erstes Auditorium" war:

"Es

geschah in den Jahren nach 1895, daß zwei starke Eindrücke bei mir zur

gleichen Wirkung zusammentrafen. Einerseits hatte ich die ersten Einblicke

in die Tiefen des menschlichen Trieblebens gewonnen, manches gesehen, was

ernüchtern, zunächst sogar erschrecken konnte, andererseits hatte die

Mitteilung meiner unliebsamen Funde den Erfolg, daß ich den größten Teil

meiner damaligen menschlichen Beziehungen einbüßte; ich kam mir vor wie

geächtet, von allen gemieden. In dieser Vereinsamung erwachte in mir die

Sehnsucht nach einem Kreis von auserlesenen, hochgestimmten Männern, die

mich ungeachtet meiner Verwegenheit freundschaftlich aufnehmen sollten.

Ihre Vereinigung wurde mir als der Ort bezeichnet, wo solche Männer zu

finden seien. (...) Daß Sie Juden sind, konnte mir nur erwünscht sein, denn

ich war selbst Jude, und es war mir immer nicht nur unwürdig, sondern direkt

unsinnig erschienen, es zu verleugnen."

|

Foto: © Archiv S. Fischer Verlag

|

Um zu verhindern, dass seine neue Wissenschaft

Psychoanalyse als eine "jüdische" Erkenntnis- und Behandlungsmethode von der

größtenteils nicht-jüdischen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, machte Freud

bei seiner "Vereinspolitik" (Gay), beim Aufbau seiner Psychoanalytischen

Vereinigung, bewusst einige Konzessionen: Er bemühte sich darum, dem

Psychiater Carl Gustav Jung - der "Arier" - , welcher 1906 Kontakt zu

ihm aufgenommen hatte, eine hohe Funktion innerhalb seiner Wiener

Psychoanalytischen Vereinigung zukommen zu lassen. Über mehrere Jahre sah

Freud in Jung sogar seinen "Kronprinzen", bezeichnete ihn gelegentlich als

"seinen Sohn". In Briefen an seinen jüdischen Kollegen Karl Abraham führte

Freud 1908 aus, dass es für Jung "als Christ und Pastorensohn" innerlich

sehr viel schwieriger sei, die inneren Widerstände gegen die Psychoanalyse

zu überwinden, als für seine jüdischen Kollegen. Freud fügte, auf Jung

bezogen, hinzu: "Um so wertvoller ist sein Anschluß. Ich hätte beinahe

gesagt, daß erst sein Auftreten die Psychoanalyse der Gefahr entzogen hat,

eine jüdische nationale Angelegenheit zu werden."

Im gleichen Jahr schrieb er Abraham: "Seien Sie versichert, wenn ich

Oberhuber hieße, meine Neuerungen hätten trotz alledem weit geringeren

Widerstand gefunden."

Und: "Unsere arischen Genossen sind uns doch ganz unentbehrlich, sonst

verfiele die Psychoanalyse dem Antisemitismus. (...) Wir müssen als Juden,

wenn wir irgendwo mittun wollen, ein Stück Masochismus entwickeln, bereit

sein, uns etwas Unrecht tun zu lassen." (ebda.) Sein Bruch mit Jung, wenige

Jahre später, stellte ein Trauma innerhalb der Geschichte der Psychoanalyse

dar. C. G. Jung, dies bleibt noch nachzutragen, war sich nicht einmal zu

schade, ab dem Jahr 1933 - also zu einem Zeitpunkt, als seine ehemaligen

jüdischen Freunde und Kollegen existentiell bedroht, einige Wenige ermordet

wurden

- in seinen psychologischen Schriften eine dezidierte Unterscheidung

zwischen dem "jüdischen und arischen Unbewußten" einzuführen.

Mitte der 1920er Jahre - Freud hatte einen Großteil seiner

Schriften publiziert, eine beeindruckende Schar von Mitstreitern gefunden

und internationale Anerkennung gefunden - wurden die Anzeichen des

Antisemitismus immer stärker. 1927 unterschrieb der liberale Freud einen

Wahlaufruf für die Sozialisten. Seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk, zu

seinen jüdischen Wurzeln, betonte Freud nun immer nachdrücklicher.

In

einem Interview formulierte der 70jährige Freud 1926: "Meine Sprache ist

deutsch. Meine Kultur, meine Bildung sind deutsch. Ich betrachtete mich

geistig als Deutschen, bis ich die Zunahme des antisemitischen Vorurteils in

Deutschland und Deutschösterreich bemerkte. Seit dieser Zeit ziehe ich es

vor, mich einen Juden zu nennen."

Und 1935 schrieb Freud in einem Brief, "daß ich mich immer treu zu unserem

Volk gehalten und nie für etwas anderes ausgegeben habe, als ich bin: ein

Jude aus Mähren, dessen Eltern aus dem österreichischen Galizien stammten."

1932 flohen die ersten Wiener Analytiker ins Exil - ein Prozess,

welcher in den Jahren 1937 und 1938 seinen traurigen Höhepunkt fand.

Freuds zutiefst ambivalente Einschätzung seiner eigenen existentiellen

Gefährdung spiegelt sich in seinem regen Briefwechsel der 1930er Jahre

wider. Im März 1933 schrieb er an Marie Bonaparte - die fünf Jahre später

seine Emigration nach London unterstützen sollte: "Man darf nicht übersehen,

daß Judenverfolgung und Einschränkung der geistigen Freiheit die einzigen

Punkte des Hitler-Programms sind, die sich durchführen lassen. Alles übrige

ist ja Phrase und Utopie. (...) Die Welt ist ein großes Zuchthaus, die

ärgste Zelle ist Deutschland. (...) In Deutschland sehe ich eine paradoxe

Überraschung voraus. Sie haben dort mit der Todfeindschaft gegen den

Bolschewismus begonnen und werden mit etwas enden, was von ihm nicht zu

unterscheiden ist. Außer vielleicht darin, daß der Bolschewismus doch

revolutionäre Ideale aufgenommen hat, der Hitlerismus nur

mittelalterlich-reaktionäre."

Und

auf die öffentliche Verbrennung seiner Bücher im Mai 1933 reagiert er mit

den sarkastischen Worten: "Was wir für Fortschritte machen! Im Mittelalter

hätten sie mich verbrannt, heutzutage begnügen sie sich damit, meine Bücher

zu verbrennen."

Die 1930er Jahre: Freuds

Briefwechsel mit Arnold Zweig in Palästina

Freud war zeitlebens ein produktiver und zuverlässiger Briefeschreiber. Er

führte eine umfangreiche Korrespondenz mit Kollegen, mit Schriftstellern und

Künstlern.

Auch

in dieser Phase der zunehmenden Bedrohung durch den Nationalsozialismus

setzte Freud seinen regen Briefwechsel fort. Einer seiner bevorzugten

Briefpartner war der jüdische Schriftsteller Arnold Zweig

(1897-1968), dessen Schriften Freud mit Interesse las. Zweig war 1933 nach

Palästina emigriert. Ebendorthin war auch Freuds enger Mitarbeiter Max

Eitingon von Berlin aus geflohen. Zahlreiche Psychoanalytiker und

psychoanalytische Pädagogen folgten ihm nach Palästina und bauten bereits

1934 die Palästinensische Psychoanalytische Gesellschaft (ab 1948: Israel

Psychoanalytic Society) auf. Amtssprache war seinerzeit, immer noch -

deutsch.

Diese Emigranten setzten in Palästina ihr europäisches Engagement fort und

waren vor allem an der Reform des im Aufbau befindlichen jüdischen

Erziehungs- sowie des Gesundheitswesens interessiert. Jahrzehnte später

sollten viele von ihnen in Israel sowie den USA maßgebend an

psychoanalytischen Bemühungen involviert sein, Shoah-Opfern durch

psychoanalytisch fundierte Bemühungen dabei zu helfen, besser mit ihren

traumatischen Erfahrungen umzugehen.

Viele von ihnen waren in Wien und Berlin von dem jungen Psychoanalytiker,

Pädagogen, Sozialisten und Zionisten Siegfried Bernfeld (1892-1953)

geprägt worden, der der jungen psychoanalytisch-pädagogischen Reformbewegung

entscheidende Impulse geliefert hatte. Dessen 1919 gegründetes Wiener

Kinderheim Baumgarten - ein pädagogisches Modellprojekt, in dem 240

jüdische Kriegswaisen betreut wurden - war der Mikrokosmos einer modernen

jüdische Erziehung, dessen Grundgedanken nun in zahlreichen Kibbuzim

aufgegriffen und realisiert wurden.

Arnold Zweig war in Palästina mit Eitingon befreundet und

bezeichnete dessen Wohnung Freud gegenüber als "das erfreulichste Haus in

Jerusalem"; und er fügte hinzu: "... und es ist wunderschön, Menschen so

nahe zu haben, die Ihnen innerlich so nahe stehen und Ihre Arbeit so treu

betreuen."

Zweig hatte sich in seiner Jugend, wie Bernfeld, leidenschaftlich mit dem

Zionismus identifiziert. 1924 war er der Redaktion der Jüdischen

Rundschau beigetreten und publizierte 1925 das Werk "Das neue Kanaan",

mit dem er seine Identifikation mit dem Zionismus zum Ausdruck brachte. 1929

publizierte er den Essay "Freud und der Mensch" in der Zeitschrift "Die

Psychoanalytische Bewegung".

Im

März 1927 hatte der tiefgründige Briefwechsel zwischen diesen beiden

Intellektuellen begonnen; er endete erst zwölf Jahre später mit Freuds Tod.

"Vater Freud" - wie ihn Zweig in seinen Briefen häufig respektvoll nannte -,

blieb all die Jahre, trotz der geographischen Distanz, ein

freundschaftlich-liebevoller Berater und Begleiter Arnold Zweigs.

Im April 1932 hatte Arnold Zweig das Wagnis auf sich

genommen, von einer Palästinareise wieder nach Deutschland zurückzukehren.

Am 1.5.1932 schreibt Zweig an Freud: "Welcher Irrtum, hierher

zurückzustreben! Was von diesem Europa, das ich liebe, von diesem

Deutschland, das ich zum guten Teil bin, ist in diesem Augenblick noch

greifbar da, Kraftquelle und Arbeitsanschluß? Warum nicht drüben geblieben,

in der heroischen Landschaft Galiläas oder am Meer von Tel Aviv oder am

Toten Meer."

Und am 29.5.1932 fügt Zweig hinzu: "Sie haben zwei

schwierige Punkte berührt, über die ich viel nachgedacht habe. Mein

Verhältnis zu Deutschland und zu meinem Deutschtum, und mein Verhältnis zu

den Juden, dem Judentum in mir und in der Welt, und zu Palästina. Dies Land

der Religionen kann doch, gerade von Ihnen, auch unter anderen Aspekten

angesehen werden als denen von Wahn und Wunsch."

Am

18.8.1932 antwortet ihm Freud. Er hat von den nationalsozialistischen

Drohungen gegen Zweig gehört und ermutigt seinen Freund zu einer Fortsetzung

ihres Briefwechsels, ihres regelmäßigen Manuskriptaustausches: "Also

vielleicht arbeiten die Nazis mir einmal in die Hände. Wenn Sie mir von

ihren Grübeleien erzählen, kann ich Sie von dem Wahn befreien, daß man ein

Deutscher sein muß. Sollte man dies gottverlassene Volk nicht sich selbst

überlassen? Ich schließe, damit Sie dieser Brief eher erreicht und grüße Sie

beide herzlich."

1933

tat der 46jährige Arnold Zweig etwas, was der 31 Jahre ältere Freud nicht

ernsthaft in Erwägung zog: Er emigrierte nach Palästina - bzw. blieb nach

einer Palästinareise im Gelobten Land. Freunde hatten ihm hierzu geraten.

Zweig ließ sich in Haifa nieder. Des Hebräischen weitestgehend unkundig,

durch eine Sehbehinderung am Erlernen der Sprache zusätzlich behindert, wich

seine anfängliche Euphorie rasch einer Ernüchterung: Er fühlt sich in Eretz

Israel als Schriftsteller zu wenig geschätzt, leidet unter den bedrückenden

ökonomischen Lebensverhältnissen, vermag sich gesellschaftlich nicht zu

assimilieren und verweigert eine vollständige Identifikation mit dem

Zionismus. Am 21.1.1934, nur einen Monat nach seiner Ankunft in

Palästina, schreibt er entmutigt an Freud: "Bald funktioniert die

Zentralheizung nicht, bald stank der Petroleumofen (...) Wir sind nicht

bereit, unseren Standard aufzugeben, und das Land ist noch nicht bereit, ihn

zu befriedigen. (...) Ich mache mir nichts mehr aus dem Land der Väter. Ich

habe keinerlei zionistische Illusion mehr. Ich betrachte die Notwendigkeit,

hier unter Juden zu leben, ohne Enthusiasmus, ohne Verschönerungen und

selbst ohne Spott."

Sieben Tage später, am 28.1.1934, antwortet ihm Freud: "Ich habe

lange in Spannung auf Ihren Brief gewartet. (...) ich bin begierig, sie zu

lesen, jetzt, da ich Sie von Ihrer unglücklichen Liebe zum angeblichen

Vaterland geheilt weiß. So eine Schwärmerei taugt nichts für unsereinen."

Und

am 25.2.1934 fügt Freud, auf seine eigene schwierige Lebenssituation

in Wien bezogen, hinzu: "Sie erwarten richtig, daß wir in Ergebung hier

ausharren wollen. Wohin sollte ich auch in meiner Abhängigkeit und

körperlichen Hilflosigkeit? Und die Fremde ist überall so ungastlich. Nur,

wenn wirklich ein Hitlerscher Statthalter in Wien regiert, muß ich wohl

fortziehen, gleichgültig wohin."

Zwei

Monate später sucht Zweig in seiner Not Hilfe durch eine psychoanalytische

Behandlung. Er schreibt am 23.4.1934 an Freud: "Lieber Vater Freud,

ich gehe noch einmal in Analyse. Ich werde die Hitlerei nicht los. Der

Affekt hat sich gegen jemanden umgelagert, die unsere Sachen 1933 unter

Schwierigkeiten betreut hatte. Aber mein Affekt ist Besessenheit. Und ich

lebe nicht in der Gegenwart, sondern bin 'abwesend'."

In

der Phase der eigenen Bedrohung galt Freuds größte Sorge dem Überleben

seiner Familie sowie dem seiner analytischen Kollegen. Deren Emigration sah

er wohl als eine Notwendigkeit an - und hing gelegentlich doch der

trügerischen Illusion an, dass seine Psychoanalyse, seine psychoanalytischen

Zeitschriften und sein Verlag in Wien überleben könnten. In dieser Phase

arbeitete er an seinem "Alterswerk": Der religions- und kulturkritischen

Studie "Der Mann Moses und die monotheistische Religion" (GW XVI, S.

101-246). Dieses Buch des knapp 80-jährigen, krebskranken Mannes war ein

Versuch, den "ewigen Antisemitismus", den mörderischen Haß auf "die Juden"

in historischer Dimension zu verstehen.

Je konkreter der Antisemitismus nun Freud selbst bedrohte, desto stärker

identifizierte dieser sich mit seinen jüdischen Wurzeln. Die ersten beiden

Kapitel der Moses-Studie erschienen 1937 in "Imago", vollständig publiziert

wurde sie jedoch erst nach Freuds Emigration nach London, in einem

holländischen Verlag.

In

einem Brief vom 30.9.1934 an Arnold Zweig skizziert Freud seine

thematische und methodische Zugangsweise: "Der Ausgangspunkt meiner Arbeit

ist Ihnen vertraut; derselbe wie für Ihre 'Bilanz' (Zweig 1934). Angesichts

der neuen Verfolgungen fragt man sich wieder, wie der Jude geworden ist und

warum er sich diesen unsterblichen Haß zugezogen hat. Ich hatte bald die

Formel heraus. Moses hat den Juden geschaffen, und meine Arbeit bekam den

Titel: Der Mann Moses, ein historischer Roman.

Am

9.9.1935 dankt Freud für die Zusendung von Zweigs Roman "Erziehung

von Verdun". Freud ist angetan von diesem Werk seines Freundes: "Meine

Tochter Anna liest jetzt die 'Erziehung von Verdun' und kommt immer wieder

zu mir, ihren Empfindungen Ausdruck zu geben. Wir tauschen dann unsere

Bemerkungen aus. Sie wissen, ich bilde mir ein, meine Warnung hätte Sie

abgehalten nach Berlin zurückzugehen, und ich bin noch immer stolz darauf,

und jetzt ist es erst recht sicher, daß Sie nie in die Nähe einer deutschen

Grenze kommen dürfen. Es wäre schade um Sie. Es (Zweigs 'Verdun', d. Verf.)

ist eine langersehnte Befreiung. Endlich die Wahrheit, die grimmige,

endgültige Wahrheit, die man nicht entbehren kann. Man versteht das

Deutschland von heute nicht, wenn man um 'Verdun' (und wofür es steht)

nichts weiß."

Gelegentlich tauchen bei Freud nun Andeutungen auf, in denen er seine eigene

existentielle Bedrohung durch die Nationalsozialisten nicht mehr

beiseitezuschieben vermochte. Am 14.10.1935 schreibt er Zweig: "Eine

bange Ahnung sagt uns, daß wir, oh die armen österreichischen Juden, einen

Teil der Rechnung werden bezahlen müssen. Es ist traurig, daß wir

Weltereignisse auch vom Judenstandpunkt beurteilen, aber wie könnten wir

anders!"

Arnold Zweigs Klagen über sein Leben in Palästina häufen sich. Am

15.2.1936 schreibt er Freud: "Ich sträube mich gegen das ganze Dasein

hier in Palästina. Ich fühle mich falsch am Platze. (...) Was sagen Sie

dazu? Sie und kein anderer haben mich doch vor der Tollheit zurückgehalten,

im Mai 33 noch einmal nach Eichkamp, d. h. ins Konzentrationslager und den

Tod zu gehen. Außer Ihnen hat von meinen Freunden nur noch Feuchtwanger so

klar gesehen. Aber was raten Sie mir zu tun?"

Freud ist von Zweigs Not berührt. Bereits sechs Tage später, am

21.2.1936, entgegnet er ihm: "Ihr Brief hat mich sehr bewegt. Er ist

nicht das erste Mal, daß ich von den Schwierigkeiten des Kulturmenschen

höre, sich in Palästina einzuleben. Die Geschichte hat dem Judenvolk keinen

Anlaß gegeben, seine Fähigkeiten zur Bildung eines Staates und einer

Gesellschaft zu entwickeln. (...) Sie fühlen sich unbehaglich, aber ich

wußte nicht, daß Sie die Isolierung so schlecht vertragen. Fest auf Ihrer

Künstlerschaft fußend, sollten Sie auch eine Weile allein sein können. In

Palästina haben Sie wenigstens persönliche Sicherheit und Ihre

Menschenrechte. Und wo wollen Sie hingehen? Amerika würden Sie, nach all

meinen Eindrücken, darf ich's sagen, vielmehr unerträglicher finden. Überall

sind Sie ein kaum geduldeter Fremder. In Amerika müßten Sie auch Ihre

Sprache abwerfen, nicht ein Kleidungsstück, sondern Ihre eigene Haut. Ich

meine wirklich, Sie sollten zunächst bleiben, wo Sie sind. Die Aussicht,

nach einigen Jahren Deutschland wieder zugänglich zu finden, ist wirklich

vorhanden. (...) Freilich, auch nach den Nazis wird Deutschland nicht mehr

das Frühere sein. (...) Aber man wird an der Aufräumungsarbeit teilnehmen

dürfen."

Die

immer weiter eskalierende Entrechtung und Verfolgung in Österreich führen

Freud zu einer zunehmend pessimistischeren - will heißen: realistischen - ,

aber auch fatalistischen Sicht auf seine Existenzmöglichkeit in Wien. Am

22.6.1936 schreibt er Zweig: "Österreichs Weg zum National-Sozialismus

scheint unaufhaltsam. Alle Schicksale haben sich mit dem Gesindel

verschworen. Mit immer weniger Bedauern warte ich darauf, daß für mich der

Vorhang fällt."

Und gegen Ende des Jahres 1937 scheint seine Resignation obsiegt zu haben:

"In Ihrem Interesse kann ich es kaum bedauern, daß Sie nicht Wien zur neuen

Heimat gewählt haben. Die Regierung hier ist eine andere, aber das Volk ist

dasselbe, in der Anbetung des Antisemitismus durchaus einig mit den Brüdern

im Reich. Die Kehle wird uns immer enger zugeschnürt, wenn wir auch nicht

erwürgt werden. Palästina ist wenigstens noch British Empire, das ist nicht

zu unterschätzen."

Die Emigration der Wiener

Psychoanalytiker und der Pädagogen ins Exil

Die

Vertreibung der intellektuellen Eliten aus Wien bzw. Österreich in den

1930er Jahren stellt die schärfste Zäsur in der Wissenschaftsgeschichte

Österreichs dar. Die Psychoanalyse sowie die - von Freud nachdrücklich

geförderte - Psychoanalytische Pädagogik wurde im eigenen Ursprungsland

vollständig zerstört und zur Emigration - größtenteils in die USA -

genötigt.

Von dem kulturellen und biographischen Schaden, den die

psychoanalytisch-pädagogische Bewegung erlitt, von ihrer

historisch-biographischen Entwurzelung, vermochte sie sich über mehrere

Jahrzehnte hinweg nicht mehr zu erholen.

Die psychoanalytische Bewegung selbst ist seit den 1930er Jahren nur noch

als Emigrationsbewegung zu beschreiben. Den meisten Psychoanalytikern gelang

die Flucht ins rettende Exil; über 20 von ihnen wurden jedoch ermordet, für

ihr Schicksal hatte sich bis in die 1980er Jahre nahezu niemand

interessiert.

Die Emigration vieler Psychoanalytiker wurde vor allem

ermöglicht, weil diese im Unterschied zu den meisten anderen jüdischen

Berufsgruppen über vielfältige ausländische Kontakte verfügten. Die Ausreise

beispielsweise in die USA war vor allem davon abhängig, dass der Emigrant

einen Bürger in Amerika fand, der die Erklärung abgab, ihn im Notfall

finanziell zu unterstützen. Auch waren in den 1920er und 30er Jahren

viele Interessierte - vor allem aus den USA - nach Wien gekommen,

um die Psychoanalyse in ihrem Geburtsort aus erster Hand zu erlernen. Einige

von ihnen gründeten in Wien therapeutische Schulen und Kindergärten,

übersetzten Schriften Freuds, erteilten einigen Analytikern

Englischunterricht. Einige dieser amerikanischen Analytiker - die durch ihre

amerikanische Staatsbürgerschaft in den 1930er Jahren nicht unmittelbar

bedroht waren - nutzten ihre Stellung und Kontakte, um Wiener Analytikern

bei der Flucht zu helfen. Einige waren sogar in Wien im illegalen Untergrund

engagiert, besorgten Affidavits, falsche Pässe, Geld und versteckten

Analytiker vor den Nazis. Als die wagemutigste Helferin gilt die

amerikanische Psychoanalytikerin Muriel Gardiner. Besondere Erwähnung

verdient das mutige Verhalten des renommierten Psychoanalytikers Richard

Sterba, der - obwohl als Katholik nicht persönlich gefährdet - aus

Solidarität mit seinen jüdischen Kollegen in die USA emigrierte.

Mehrere Analytiker - zu nennen sind u.a. Edith Jacobson, Edith Buxbaum,

Rudolf Ekstein, Marie Langer, Ernst Federn, Muriel Gardiner und

Thea Erdheim-Genner - waren intensiv im "illegalen" Widerstand gegen die

Nationalsozialisten engagiert und wurden von der Gestapo eine Zeit lang

inhaftiert. Bruno Bettelheim

sowie Ernst Federn

überlebten eine ein- bzw. eine siebenjährige Konzentrationslagerhaft in Dachau und Buchenwald und wurden nach ihrer

Befreiung zu den Begründern einer Psychologie des Terrors.

Ein

besonders tragisches Schicksal erlitt der kämpferische Antifaschist

Wilhelm Reich, der in den 1920er und 1930er Jahren zahlreiche

wegweisende Studien zur Psychologie des Faschismus publiziert hatte. Er

wurde 1933/34 wohl wegen seines politischen Engagements gegen die Nazis

sowohl aus der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung als auch aus

der Kommunistischen Partei ausgeschlossen; sein Schicksal hat für bis heute

anhaltende Kontroversen gesorgt.

Einige Zahlen seien genannt: Von den 149 Mitgliedern der

Wiener Psychoanalytischen Vereinigung - nahezu alles Juden - emigrierten bis

1939 146. Nahezu alle Psychoanalytischen Pädagogen emigrierten, größtenteils

in die USA. Den meisten von ihnen gelang es, trotz des in den USA

vorherrschenden "Medicozentrismus" (Paul Parin), sich in ihrer neuen Heimat

zu behaupten, Teile ihrer professionellen Identität in ihre neue

Heimatkultur einzubringen. Die sozial-aufklärerische Aufbruchstimmung, die

in dieser Weise wohl nur in Wien hatte entstehen können, war jedoch

ausgelöscht worden. In den USA gab es nahezu keine Möglichkeit mehr, hieran

kulturell anzuknüpfen Andererseits gelang es vielen von Sigmund Freud sowie

Siegfried Bernfeld geprägten jungen psychoanalytischen Pädagogen, in ihrer

neuen Heimat im psychoanalytisch-pädagogischen Feld Pionierarbeit zu

leisten. Zu nennen sind u.a.: Anny Angel-Katan, Bruno Bettelheim, Siegfried

Bernfeld, Peter Blos, Berta und Stefanie Bornstein, Edith Buxbaum, Kurt

Eissler, Rudolf Ekstein, Erik Erikson, Ernst Federn, Anna Freud, Judith S.

Kestenberg, Else Pappenheim, Lili Peller, Emma Plank, Fritz Redl, Emmy

Sylvester, Richard und Editha Sterba.

Freuds Emigration - Tod

im Exil

Ab

1936 verschärfte sich die Situation in Wien immer weiter. Der gescheiterte

Februaraufstand im Februar 1934 hatte auf Seiten der Linken einen Prozess

der Desillusionierung eingeleitet und die Emigrationswelle noch einmal

ansteigen lassen. In Freuds Briefen schlichen sich starke Züge von

Fatalismus ein: "Überflüssig, etwas über die allgemeine Weltlage zu sagen"

schrieb er im April 1932 an seinen ungarischen Kollegen Ferenczi.

Der Gedanke an die eigene Emigration, welche ihm auch von besorgten Freunden

nahegelegt wurde, tauchte vereinzelt auf, wurde jedoch gleich wieder

verworfen. "Flucht, meine ich, wäre nur durch direkte Lebensgefahr

gerechtfertigt", schrieb er im April 1933 an Ferenczi.

Freud wollte in Wien ausharren, solange es nur irgend ging. Die Rolle eines

Flüchtlings, der vor den Nazis davonlief, erschien dem knapp 80-jährigen

krebskranken Mann als keine hinnehmbare Lebensperspektive. Nach dem

gescheiterten Februaraufstand 1934 schreibt er am 20.2.1934 an seinen Sohn

Ernst Freud: "Entweder ein österreichischer Faschismus oder das Hakenkreuz.

Im letzteren Falle müssen wir weg."

Die international beachteten Geburtstagsfeiern um den 6. Mai 1936 anlässlich

Freuds 80. Geburtstages ermöglichen noch einmal eine kurze Ablenkung. Thomas

Mann verliest persönlich in Freuds Berggasse Nr. 19 seinen Gratulationstext:

"Freud und die Zukunft". Die international renommierte "Royal Society" in

London ernennt ihn zu ihrem korrespondierenden Mitglied; unter den

internationalen Presseberichten fiel insbesondere der der schwedischen

Schriftstellerin Selma Lagerlöf auf.

|

Foto: © Archiv S. Fischer Verlag

|

Zugleich leidet Freud jedoch zunehmend an den durch seine Krebserkrankung

bedingten Schmerzen, hat Sterbensgedanken. Seine Briefe, auch die an Arnold

Zweig, werden düsterer. Sein Angewiesensein an seine über alles geliebte

Tochter Anna, welche ihn jahrelang versorgt hatte, nimmt weiter zu. Diese

beschreibt in Briefen anschaulich die Panik unter Wiener Juden, durch die

sie sich jedoch nicht anstecken lasse. Am 11.3.1938 notiert Freud, nach

einem Ultimatum Hitlers, in seiner knappen Arbeitsnotiz "Finis Austriae",

am 13.3.38 "Hitler in Wien".

Der Vorstand der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung empfiehlt seinen noch

in Wien verbliebenen Mitgliedern die Emigration. Die Synagogen brennen,

Juden werden auf der Straße misshandelt. Am 15.3.1938 wird Freuds Wohnung

und sein Psychoanalytischer Verlag durchsucht, eine Woche später schließlich

wird Anna Freud von der Gestapo verhaftet und zu einem Verhör

vorgeladen - für Freud ein Schock. Die Ereignisse überschlagen sich: Nun

vermag er die Asylangebote mehrerer Regierungen, u.a. der von Palästina,

nicht mehr zu ignorieren. William Bullitt, amerikanischer Botschafter in

Frankreich, der amerikanische Außenminister Cordell Hull, der amerikanische

Generalkonsul in Wien sowie Freuds langjährige Freundin Prinzessin Marie

Bonaparte setzen sich nachdrücklich für Freuds Ausreiseerlaubnis aus Wien

ein.

Am

4. Juni 1938 sind alle Formalitäten erfüllt: Freud emigriert mit

einem Teil seiner Familie über Frankreich nach London. Das Photo mit Anna

und Sigmund Freud im Bahnabteil geht durch die Weltpresse. Sein letzter

knapper Brief, noch in Wien, vom 4.6.1938, geht an Arnold Zweig: "Leaving

today for 39, Elsworthy Road, London N. W. 3.

Affect,

greetings Freud."

Zweig antwortet ihm am 18.6.38 u.a.: "Nun sind Sie in Sicherheit, weg von

den Opfern einer jahrzehntelangen Rachsucht. (...) Ihr Archiv, Ihre Bücher,

die Sammlungen sind gerettet."

Freuds Beobachtungsgabe und Formulierungskunst ist ungebrochen. Unmittelbar

nach seiner Ankunft in London, am 6.6.1938, schreibt er an Eitingon in

Jerusalem einen langen, persönlichen Brief: "Die Affektlage dieser Tage ist

schwer zu fassen, kaum zu beschreiben. (...) Wir sind mit einem Schlag

populär in London geworden."

Und ein

schon nahezu versöhnlicher Zug macht sich bemerkbar, fügt er diesem Brief an

Eitingon doch die introspektive Selbstbeobachtung hinzu: "Das Triumphgefühl

der Befreiung vermengt sich zu stark mit der Trauer, denn man hat das

Gefängnis, aus dem man entlassen wurde, immer noch sehr geliebt."

[50]

Auch

in London setzt der 82-jährige sein wissenschaftliches Schreiben fort. Er

schließt seinen "Moses" ab, beginnt im Juli 1938 mit seiner dichten

Schrift "Abriß der Psychoanalyse".

Seine Krebserkrankung, an welcher er seit dem Jahre 1923 gelitten hatte,

überwältigt Freud zunehmend. Im September 1938 wird er ein letztes Mal

operiert; von diesem Eingriff wird er sich nicht wieder erholen. Ein Jahr

später, im September 1939, vermag er die Schmerzen nicht mehr zu ertragen.

Am 21. und 22. September verabreicht ihm sein Arzt mehrere Dosen Morphium,

in den frühen Morgenstunden des 23. September 1939 stirbt der weise alte

Mann im Londoner Exil.

Von dem Fürchterlichen, welches folgen sollte, erlebte Freud nichts mehr.

Vier seiner Schwestern wurden in Theresienstatt sowie in Auschwitz ermordet.

Diese Studie ist zuvor, in einer etwas gekürzten Version, in der

TRIBÜNE.

Zeitschrift zum Verständnis des Judentums, 44. Jahrgang, Nr. 177 (Heft

1/2006), S. 158-171

publiziert worden. Wir

danken dem Tribüne-Verlag

herzlich für die Nachdruckrechte.

[ENGLISH]

Anmerkungen:

Peter Gay (1989): Freud. Eine Biographie für unsere Zeit. Frankfurt/M.

(Büchergilde Gutenberg), S. 673.

Freud - Zweig, a.a.O., S. 169f.

Sigmund Freud (1930): Das Unbehagen in der Kultur. GW,

Bd. XIV, S. 506.

Ernst Federn (1988): Die Emigration von

Sigmund und Anna Freud. Eine Fallstudie. In: F. Stadler (Hg.):

Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil österreichischer

Wissenschaft 1930-1940. München Wien 1988, S. 248. Siehe vertiefend zu

Ernst Federn: Roland Kaufhold (2001): Bettelheim, Ekstein, Federn:

Impulse für die psychoanalytisch-pädagogische Bewegung. Gießen

(Psychosozial-Verlag)

www.suesske.de/kaufhold-1.htm;

www.hagalil.com/archiv/2007/08/federn.htm

Vgl. Bernd Nitzschke (1996): Wir und der Tod. Essays über Sigmund Freuds

Leben und Werk. Göttingen (Sammlung Vandenhoeck); Peter Schneider

(1999): Sigmund Freud. München (dtv).

Gay, a.a.O., S. 29.

Gay a.a.O., S. 20

Ernest Jones (1984): Sigmund Freud, Bd. 2, S. 139.

Freud (1926), in: Nitzschke, a.a.O., S. 118; s. auch Gay, a.a.O, S. 671.

Gay, a.a.O., S. 234.

Siehe hierzu vertiefend: Susann Heenen-Wolff (1987): "Wenn ich Oberhuber

hieße ... " Die Freudsche Psychoanalyse zwischen Assimilation und

Antisemitismus. Frankfurt am Main (Nexus).

Kaufhold (2001), S. 45, 268.

Ludger M. Hermanns (1982): John F. Rittmeister und C. G. Jung. In: H.-M.

Lohmann (Hg.) (1985): Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Beiträge

zur Bearbeitung eines unbewältigten Traumas. Frankfurt/M. (Fischer TB),

137-145. Siehe auch die dort wiedergegebenen eindrücklichen

Stellungnahmen von Thomas Mann (1935) sowie von Ernst Bloch zu Jung;

letzterer bezeichnete Jung expressis verbis als "psychoanalytischen

Faschisten".

Gay a.a.O., S. 504 und S. 671.

Roland Kaufhold (2003): Spurensuche zur Geschichte der die USA

emigrierten Wiener Psychoanalytischen Pädagogen, in: Luzifer-Amor, 16.

Jg., Heft 31, 2003, S. 37-69.

Nitzschke a.a.O., S. 50.

Ruth Kloocke (2002): Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in

Rußland und Israel, Tübingen (edition diskord).

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchten wir nennen: Maria und Martin

Bergmann, Bruno Bettelheim, Yael Danieli, Nathan Durst, Ernst Federn, M.

Jucovy, Hans Keilson, Judith S. Kestenberg, Hillel Klein, R. Moses,

Yehuda Nir, Martin Wangh und Zvi Lothane. Als Literatur möchten wir

nennen: M. S. Bergman; Jucovy, M. E.; Kestenberg, J. S. (Hg.) (1982):

Kinder der Opfer, Kinder der Täter. Psychoanalyse und Holocaust.

Frankfurt M. (Fischer).

Roland Kaufhold (2008): Siegfried Bernfeld - Psychoanalytiker, Zionist,

Pädagoge. Vor 55 Jahren starb Siegfried Bernfeld, in: TRIBÜNE, 47. Jg.,

Nr. 185 (H. 1/2008), S.178-188.

Ernst L. Freud (Hg.) (1984): Sigmund Freud - Arnold Zweig: Briefwechsel.

Frankfurt/M. (Fischer TB), S. 134f.

Siehe vorhergehende Fußnote sowie: Manuel Wiznitzer: Arnold Zweig: Das

Leben eines deutsch-jüdischen Schriftstellers, Frankfurt/M.; Wilhelm von

Sternburg (1998): Um Deutschland geht es uns. Arnold Zweig. Die

Biographie, Berlin (Aufbau).

Sigmund Freud - Arnold Zweig: Briefwechsel, a.a.O., S. 49.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 54.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 56.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 66-68.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 70.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 76f.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 84.

Siehe hierzu: Bernd Nitzschke (1996): "Freud, der Mann Moses und der

Antisemitismus" sowie "Judenhaß als Modernitätshaß. Über Freuds Studie

'Der Mann Moses und die monotheistische Religion' (1937/39), beide in:

Nitzschke (1996), a.a.O,, S. 40-53, S. 149-183.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 102.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 120.

Gay a.a.O., S. 686.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 130f.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 132.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 142f.

Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 163.

Siehe Roland Kaufhold (2001): Bettelheim, Ekstein, Federn: Impulse für

die psychoanalytisch-pädagogische Bewegung. Gießen (Psychosozial-Verlag)

www.suesske.de/kaufhold-1.htm; ders. (2003): Spurensuche zur Geschichte

der die USA emigrierten Wiener Psychoanalytischen Pädagogen, in:

Luzifer-Amor: Geschichte der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (Hg.

Thomas Aichhorn), 16. Jg., Heft 31 (1/2003), S. 37-69; Hans-Jürgen

Wirth/Trin Haland-Wirth (2003): Emigration, Biographie und

Psychoanalyse. Emigrierte PsychoanalytikerInnen in Amerika. In: Kaufhold

et. al. (Hg.) (2003), "So können sie nicht leben" - Bruno Bettelheim

(1903-1990), Zeitschrift für politische Psychologie Heft 1-3/2003, S.

91-120; Hans-Jürgen Wirth (2002): Narzissmus und Macht. Zur

Psychoanalyse seelischer Störungen, Gießen (Psychosozial-Verlag)

www.psychosozial-verlag.de/psychosozial/details.php?p_id=1044&ojid...

Kaufhold 2001, a.a.O.

Siehe die Internetseite www.Edithbuxbaum.com

Vgl. Kaufhold (2001), a.a.O., Fisher, D. J. (2003): Psychoanalytische

Kulturkritik und die Seele des Menschen. Essays über Bruno Bettelheim.

Gießen (Psychosozial-Verlag).

www.suesske.de/buch_fisher.htm

Roland Kaufhold (Hg.) (1999): Ernst Federn - Versuche zur Psychologie

des Terrors. Gießen (Psychosozial-Verlag).

http://www.suesske.de/kaufhold-2.htm

Karl Fallend/Bernd Nitzschke (Hg.) (2002): Der "Fall" Wilhelm Reich.

Beiträge zum Verhältnis von Psychoanalyse und Politik, Gießen

(Psychosozial-Verlag).

http://www.psychosozial-verlag.de/psychosozial/details.php?p_id=147&ojid=03aa2b6b80c1dbbf0c5953b5a6ebd4b1

Gay, a.a.O., S. 660.

Gay, a.a.O., S. 666.

Gay, a.a.O., S. 668.

Gay, a.a.O., S. 694.

Freud - Zweig, a.a.O., S. 169f.

Gay, a.a.O., S. 709f.

[50]

Gay, a.a.O., S. 707. |