|

Jüdische Gemeinde Duisburg:

Fest des jüdischen Buches

Von Reinhardt Finck

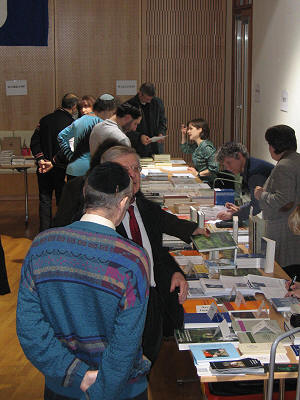

Das

moderne Jüdische Gemeindehaus in Duisburg, am aufstrebenden Innenhafen, Ende

März 2006: bis zu 300 Besucher treffen sich auf dem "Fest des jüdischen

Buches", einer regionalen Buchmesse mit vielen Lesungen und Vorträgen.

Zunächst von örtlicher Bedeutung für die Gemeinde

Duisburg-Mülheim-Oberhausen, die Gastgeberin, haben die renommierten Autoren

dieses Tages Besucher auch von weit her angelockt. Die Sprachen des

Buchfestes: Deutsch, Russisch, Jiddisch und auch etwas Französisch kommt

vor. Das

moderne Jüdische Gemeindehaus in Duisburg, am aufstrebenden Innenhafen, Ende

März 2006: bis zu 300 Besucher treffen sich auf dem "Fest des jüdischen

Buches", einer regionalen Buchmesse mit vielen Lesungen und Vorträgen.

Zunächst von örtlicher Bedeutung für die Gemeinde

Duisburg-Mülheim-Oberhausen, die Gastgeberin, haben die renommierten Autoren

dieses Tages Besucher auch von weit her angelockt. Die Sprachen des

Buchfestes: Deutsch, Russisch, Jiddisch und auch etwas Französisch kommt

vor.

In mehreren Räumen gleichzeitig läuft das Programm, im

Hauptsaal finden sich viele Buchstände von Verlagen mit jüdischem

Schwerpunkt, auch die Else Lasker-Schüler-Gesellschaft aus Wuppertal ist

vertreten, und hier finden die großen Lesungen statt. Das ganze Programm

wurde unterstützt vom American Joint Distribution Comittee, einzelne

Programmpunkte auch von der Deutsch-Französischen und von der

Deutsch-Israelischen Gesellschaft Duisburg: eine fruchtbare Zusammenarbeit.

In der Begrüßung betont Liliana Ruth Feierstein

die Bedeutung des Geschriebenen in der jüdischen Kultur. Jeder Mensch kann

ein Schreiber sein, das Judentum ist auf die Schrift und um Texte herum

gebaut. "Der Text ist das Zuhause und jeder Kommentar ein Zurückkehren", mit

den Worten des Kulturwissenschaftlers George Steiner.

Der Tag begann mit einem Vortrag von Elisa Klapheck: "So bin ich Rabbinerin

geworden." Im Laufe des Tages Lesungen der Schriftsteller Vladimir Vertlib

und Lena Gorelik, die beide aus Russland stammen und Deutsch schreiben, von

Edgar Hilsenrath, sicher der bekannteste Schriftsteller dieses Tages, und

von Leslie Kaplan, die eigens aus Paris gekommen war. Sie wurde, da

französisch lesend, von ihrer Übersetzerin deutsch unterstützt. So waren im

ganzen drei Generationen von Autoren jüdischer Herkunft anwesend: Kaplan und

Hilsenrath als ältere, Vertlib als mittlere und Gorelik als jüngste

Generation (sie ist 25 Jahre alt).

Vertlib

ist bei uns und in Österreich, wo er lebt, sehr bekannt, er hat inzwischen

mehrere Bücher veröffentlicht. Sein jüngstes Werk, "Mein erster Mörder",

enthält drei Erzählungen. Die Titelgeschichte leitet aus der Vergangenheit

des Vaters als Nazi-Soldat in der Sowjetunion die spätere Mordtat seines

Sohnes ab. Die Gewalt scheint ihn zu entlasten. Die Erzählungen spielen sehr

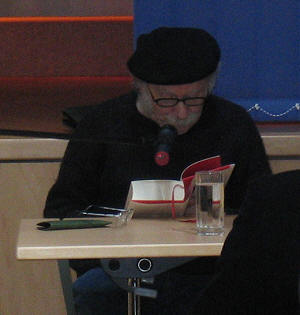

mit Wiener Kolorit. Edgar Hilsenrath (Bild rechts) ist weltweit bekannt,

seine Bücher haben oft einen ironischen Unterton. Es wurde aus "Nacht"

gelesen, einem Roman aus der Zeit der Nazi-Besetzung Galiziens. Er

beschreibt die Beziehungen der jüdischen Opfer in ihrer Bedrängnis

untereinander. Vertlib

ist bei uns und in Österreich, wo er lebt, sehr bekannt, er hat inzwischen

mehrere Bücher veröffentlicht. Sein jüngstes Werk, "Mein erster Mörder",

enthält drei Erzählungen. Die Titelgeschichte leitet aus der Vergangenheit

des Vaters als Nazi-Soldat in der Sowjetunion die spätere Mordtat seines

Sohnes ab. Die Gewalt scheint ihn zu entlasten. Die Erzählungen spielen sehr

mit Wiener Kolorit. Edgar Hilsenrath (Bild rechts) ist weltweit bekannt,

seine Bücher haben oft einen ironischen Unterton. Es wurde aus "Nacht"

gelesen, einem Roman aus der Zeit der Nazi-Besetzung Galiziens. Er

beschreibt die Beziehungen der jüdischen Opfer in ihrer Bedrängnis

untereinander.

Leslie Kaplan ist in Frankreich gut bekannt, bei uns waren ihre bisher

übersetzten fünf Bücher eher etwas für Eingeweihte. Mit dem Buch "Fever", es

trägt wie das Original einen englischen Titel, könnte sich das ändern, das

Buch erhielt bereits 2006 einen Literaturpreis für die deutsche Übersetzung

(durch Sonja Finck) und für seine Bedeutung im deutsch-französischen

Zusammenhang. Auch hier passiert ein Mord, zwei Abiturienten sind die Täter,

und die Ursache sind verdrängte Tatsachen aus der Nazizeit: der eine,

jüdische Großvater verlor seine ganze Familie in Galizien, der andere

arbeitete für die deutsche Besatzungsmacht in Frankreich, er war wohl an

Judendeportationen beteiligt. Beide schweigen über Einzelheiten. Am Beispiel

der beiden Jungen, die im Laufe der Zeit immer ängstlicher und verrückter

werden, zeigt Kaplan das seelische Nachwirken der Shoa, diskutiert aber

zugleich die philosophische Frage nach der Willensfreiheit. Sie berichtet

auch über einige Fälle aus dem Papon-Prozess 1997/98, gegen einen führenden

Kollaborateur, und holt so die Geschichten von Opfern des Naziterrors ans

Licht der Gegenwart.

Vladimir Vertlib und Lena Gorelik

Lena Gorelik las aus "Meine weißen Nächte", ihrem Roman-Erstling, daneben

sind häufig Kurzgeschichten von ihr in der Presse zu lesen. Ihre Geschichten

kreisen um die Änderungen in den inneren Familienbeziehungen durch die

Übersiedlung von Russland nach Deutschland. Immer wieder stellt sie sich die

Frage: Bin ich Russsin? Bin ich Deutsche? Bin ich Jüdin? Es sind amüsante

Episoden aus dem Zusammenprall von Kulturen, besonders unter jungen Leuten.

Gorelik scheut keine Tabus, ihre Sprache ist frisch, direkt und angenehm zu

lesen.

Abschließend lasen Tamara Zhirmunskaja die Geschichte "Ich hab’ mich in

einen Juden verliebt" und Pavel Sirkes aus "Wieder donnert das Exodushorn",

zweisprachig, sowohl deutsch als auch russisch.

Das Besondere am Buchfest war die offene Atmosphäre, in der sehr

verschiedene Besuchergruppen auf ihre Kosten kamen. Neben den erwähnten

Lesungen aus literarischen Werken stellte Hajo Jahn Else Lasker-Schülers

"Das Lied der Emigranten" vor, und in der Bibliothek unterrichteten

verschiedene Rabbiner über den jüdischen Glauben, teils in Russisch. Diese

Veranstaltungen waren bisweilen überfüllt, es gibt ein Bedürfnis, die

jüdische Glaubenslehre neu kennen zu lernen und zu diskutieren.

In anderen Räumen haben bekannte Literaturwissenschaftler (u.a. Prof. Dr.

Daniel Hoffmann, Dr. Roland Gruschka) jüdische Literatur untersucht und

kommentiert. Die Texte wurden somit aus verschiedener Perspektive

betrachtet, auf eine rabbinische, literarische oder literaturkritische

Weise, also in einer spezifisch jüdischen Art des Lesens ausgelegt.

Im Ganzen war das Buchfest eine sehr gelungene Veranstaltung, die man gerne

in etwas größeren Räumlichkeiten wiederholt sähe.

Grußwort Liliana Ruth Feierstein

hagalil.com 27-04-2006 |