|

Jüdische DPs in Mittel und Oberfranken

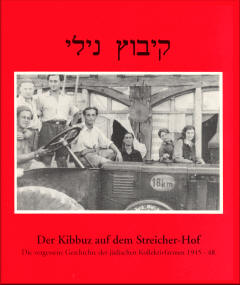

Kibbuzim im Landkreis Pegnitz:

In Franken für Israel üben

Ausbildungs-Kibbuzim

für mehrere hundert Juden gab es während der Nachkriegszeit im

Landkreis Pegnitz Ausbildungs-Kibbuzim

für mehrere hundert Juden gab es während der Nachkriegszeit im

Landkreis Pegnitz

von Jim G. Tobias

Abseits der vielbefahrenen Autobahn nach

Berlin, in der Nähe von Pegnitz (Landkreis Bayreuth), gibt es noch

ein Eckchen unberührtes ländliches Franken. Hierher verirren sich

nur wenige gestresste Grossstädter. Die friedliche Landschaft hat

keine touristischen "Highlights” zu bieten. Eingebettet zwischen

Feldern und Wiesen liegen kleine bäuerlich geprägte Dörfer wie

Prebitz, Voita, Losau oder Windischenlaibach.

Dass diese Ortschaften in der Nachkriegszeit

mehrheitlich von Juden bewohnt waren, ist kaum noch im öffentlichen

Bewusstsein. Nur noch die ältere Generation kann sich wage erinnern.

Für knapp zwei Jahre - zwischen 1946 und Ende 1947 - lebten hier

mehre hundert Juden, fünfmal mehr als die Israelitische

Kultusgemeinde Bayreuth heute an Mitgliedern zählt.

Unmittelbar nachdem Krieg wurden von den

amerikanischen Militärbehörden eine Reihe von Bauernhöfen

beschlagnahmt, um auf ihnen landwirtschaftliche Ausbildungszentren

für ehemalige jüdische KZ Häftlinge einzurichten. Auf diesen Gütern

sollten die Überlebenden der Shoa in Ackerbau und Viehzucht

unterrichtet werden, um dann nach Palästina zu fahren und am Aufbau

von Erez Israel mitzuwirken.

Bei Recherchen im YIVO-Institute for Jewish

Research, New York, stiess ich auf eine Aufstellung des AJDC

(American Jewish Joint Distribution Committee) über sogenannte

"Hachscharoth” (hebr. Vorbereitung, hier Trainings-Kibbuzim) in der

amerikanischen Besatzungszone. Es ist zwar in Fachkreisen bekannt,

dass mehrere DP (displaced person)-Lager in Form von Kibbuzim

existierten, doch Unterlagen oder sogar noch erhaltene sichtbare

Spuren gibt es in Deutschland kaum mehr.

Ausgestattet mit der Lageraufstellung aus dem

Institut und einer Landkarte, machte ich mich auf die Suche nach den

Relikten der letzten fränkischen "Landjuden". Erkundigungen bei der

örtlichen Bevölkerung stiessen anfänglich auf eine Mauer des

Schweigens. Erst auf beharrliches Nachfragen konnte der ein oder

andere Dorfbewohner sich noch an die Zeit nach dem Krieg erinnern.

"Ja, der Nachbarshof war von Juden beschlagnahmt” sagte eine alte

Landwirtin.

Der Hinweis eines etwa 30-jährigen Neubürgers

brachte schliesslich den entscheidenden Tip. "Im Prebitzer Wirtshaus

waren früher Juden untergebracht”, sagte der Dorfbewohner. Er

berichte, dass im jetzigen Wohnzimmer des Wirtes an der Decke noch

ein "Judenstern” zu erkennen sei. Doch das könne man nur noch

erahnen, weil schon mehrere Schichten Farbe das Symbol abdecken

würden. Das wäre alles was er wüsste, aber ich solle doch noch den

Nachbarn fragen, riet mir der junge Mann.

Schon von weitem sah man an einem Nebengebäude des

gegenüberliegenden Gehöftes eine Inschrift. Hebräische Lettern

zieren den Türstock eines oberfränkischen Bauernhofs! Das ist der

Beweis für die Existenz der früheren jüdischen Bewohner. Die

Buchstaben in der ersten Reihen waren deutlich zu entziffern. Mem,

Chet, Samech und Nun: Machsan, zu deutsch Magazin oder Lagerraum.

Die zweite Zeile ist leider nicht mehr zu entschlüsseln.

Anfänglich war der Besitzer des Hofes - ein Mann

um die siebzig - weniger auskunftswillig. Er konnte die "ungerechte”

Vorgehensweise der Amerikaner, die den Hof beschlagnahmten, immer

nocht nicht verstehen. "Von März 1946 bis September 1947 waren wir

besetzt”, empörte sich der Bauer und fügte hinzu "und nur weil mein

Vater Kreisbauernführer bei den Nazis war”. Der Gutsbesitzer

beruhigte sich jedoch rasch wieder und wurde gesprächiger. Nach

seiner Erinnerung kamen die Juden zumeist aus Polen oder Russland.

Er konnte zwar mit Ihnen reden, aber untereinander sprachen sie so

ein "komisch verdrehtes Deutsch” berichtete der Landwirt. Er wusste

auch noch wer seinerzeit, mit Unterstützung der amerikanischen

Militärpolizei, seinem Vater den Hof "wegnahm”. "Der lebt noch, das

war der Gothart, Josef”, sagte der Bauer sichtlich erregt.

Der Vorsitzende der Bayreuther IKG Josef Gothart

war für circa zwei Jahre - bis Ende 1947 - als Treuhänder für die

beschlagnahmten landwirtschaft-lichen Güter im ehemaligen Bezirk

Pegnitz eingesetzt. In einem Gespräch bestätigte Josef Gothart, dass

er seinerzeit diese Bauernhöfe verwaltete und öfters bei den

Beschlagnahmungen anwesend war. Als Grundlage für die vorübergehende

Enteignung galt ein Gesetz der amerikanischen Militärregierung. Die

Immobilien von aktiven Nazis mit Funktion sollten den jüdischen

Überlebenden als Ausbildungsstätte und Wohnraum zur Verfügung

gestellt werden.

Kein Zuverlässigerer konnte für diesen Job

gefunden werden. Josef Gothart war aktiver Ghettokämpfer in

Warschau, und überlebte mit viel Glück mehrere

nationalsozialistische Konzentrationslager. In den Augen der

verantwortlichen Militärs eine integere Person, die nicht in

Verdacht stand mit den Deutschen zu paktieren. Für den ehemalige

Treuhänder - der zeitweise sechs landwirtschaftliche Trainingscamps

betreute - ist die Vergangenheit immer noch präsent. Er berichtet,

dass die DPs, die überwiegend aus Polen oder Russland stammten, in

vielen Bauernhöfen kleine Synagogen einrichteten.

Zumeist waren das nur Betstuben, doch man hatte

dort eine Thora eingebracht und so konnten sich die Kibbuzniks zum

Gebet versammeln. "In Prebitz hatten wir zwei Kibbuzim”, erinnernt

sich Gothart. "Der eine war ein religiöser und hiess: "Kibbuz Dati

Bnei Akiba”. Hier lebten die frommen Juden, die bei den Gebeten

Teffilin anlegten und Tallit trugen”, sagte der Vorsitzende der

israelitischen Kultusgemeinde.

Die UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation

Administration) stellte Nahrungsmittel, Kleidung und lebenswichtige

Medikamente. Jede Woche kam ein Lastwagen der internationalen

Hilfsorganisation und belieferte die Kibbuzim. Aber auch die

deutschen Behörden waren zur Unterstützung der DPs verpflichtet.

Alle Bewohner der "Hachscharoth” waren jedoch nur

von einem Gedanken beseelt: Endlich nach Erez Israel zu reisen. Doch

vorher mussten sie die nötigen Fertigkeiten in Ackerbau und

Viehzucht erlernen. Die Jewish Agency schickte Lehrer, die hebräisch

unterrichteten, denn niemand konnte Iwrit. Die gemeinsame

Umgangssprache war jiddisch. Zusammen mit den ortsansässigen Bauern

- und unter Anleitung von jüdischen Vorarbeitern - bestellten die

zukünftigen Palästina Siedler die Felder. Wenn eine Gruppe das

nötige "Know-how” erworben hatte, machten sich die Mäner und Frauen

auf den beschwerlichen Weg. Die "Alija Beth”, die illegale

Einwanderung ins damals noch britisch verwaltete Mandatsgebiet,

musste unter grosser Geheimhaltung vonstatten gehen. Für Tausende

jüdischer Überlebende des Holocaust begann in einer der vielen

landwirtschaftlich ausgerichteten DP-Camps der Traum vom eigenen

Staat Wirklichkeit zu werden. Die "Chawerim” (hebr. Genossen) der

etwa 20 Kibbuzim in der frankischen Region haben gewiss einen

grossen Teil zum Aufbau des Landes Israel beigesteuert.

Über diese "Hachscharoth”, liegen kaum gesicherte

Erkenntnisse oder gar Publikationen vor. Ein weitgehend unbekanntes

Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte wartet darauf, entdeckt zu

werden. |