|

Jüdische DPs in Mittel und Oberfranken

Letzte Stationen in Europa:

Camps für Holocaust Überlebende in Westmittelfranken

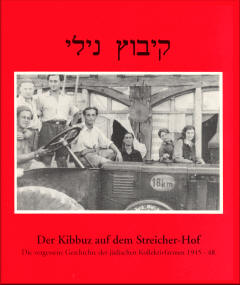

Kibbuz

im Wildbad Burgbernheim und Windsheim als Stationen vor der

Emigration Kibbuz

im Wildbad Burgbernheim und Windsheim als Stationen vor der

Emigration

von Jim G. Tobias

Inmitten eines dichten Waldgebietes, unweit der

Marktgemeinde Burgbernheim (Kreis Neustadt Aisch / Bad Windsheim)

lieg das Wildbad mit seinen Heilquellen. Ein Ort der auf eine lange

Geschichte zurückblickt. Bereits im 12. Jahrhundert waren die

Quellen bekannt. Kaiser Karl IV. wie auch die Würzburger Bischöfe

schätzten das wohltuende und gesundheitsfördernde Wasser. Im Jahre

1487 liess Markgraf Albrecht zu Brandenburg hier ein Gästehaus und

eine Badestube einrichten. Über viele Jahrhunderte diente das Kurbad

der Erholung und Zerstreuung. Seit 1980 befindet sich dort der

"Waldgasthof Wildbad".

Dass die beiden mächtigen Fachwerkhäuser und das

angrenzende Jagdschlösschen in der Nachkriegszeit von jüdischen

Überlebenden des Holocaust bewohnt waren, ist gänzlich unbekannt.

Unmittelbar nach Kriegsende hatte die amerikanische Militärregierung

die Gebäude beschlagnahmt und im Wildbad ein Camp für jüdisches DPs,

Displaced Persons (zu deutsch: verschleppte entwurzelte Menschen)

eingerichtet. Für kurze Zeit verwandelte sich das Wildbad in eine

landwirtschaftliche Kollektivsiedlung.

Nichts deutet heute mehr auf den ehemaligen Trainingskibbuz hin. Die

Spuren sind verwischt, die Geschichte vergessen, viele Zeitzeugen

sind längst tot. Doch nicht nur in Wildbad waren jüdische DPs

untergebracht. Ein grosses Camp mit über 2000 Bewohnern existierte

von 1946 bis 1949 in Bad Windsheim, in der ehemaligen

Hermann-Göring-Siedlung. Auch in der Ansbacher Bleidornkaserne

bestand ein Lager, in dem einige hundert DPs lebten. Neben den

Massenlagern gab es etwa 20 Hachscharoth (hebr. Vorbereitung)

genannte Kibbuzim in den Bezirken Mittel- und Oberfranken. Beispiele

sind der Pleikershof bei Cadolzburg und die jüdischen Bauernschulen

im Raum Prebitz (Kreis Bayreuth).

In den grossen Camps kam es zu einer Wiedergeburt

des jüdischen Lebens. Es wurden Talmud-Thora Schulen gegründet,

koschere Küchen eingerichtet und sogar eigene Fussballvereine ins

Leben gerufen. Über all diese Aktivitäten berichtete die, vom

Regionalkomitee der befreiten Juden in Bamberg verlegte,

jiddisch-sprachige Zeitung "Undzer Wort".

Bislang liess sich die Existenz der fränkischen

DP-Camps nur anhand von Listen des American Joint Distribution

Committee (AJDC), einer amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisation,

nachweisen. Leider sind in diesen Aufzeichnungen keine konkreten

Ortsangaben verzeichnet. Dank der im New Yorker YIVO -Institute for

Jewish Research archivierten Wochenzeitung "Undzer Wort" können nun

die jüdischen Lager und Kibbuzim lokalisiert werden. In der Ausgabe

vom 23. August 1946 erscheint unter der Rubrik "Fun Rajon Lebn"

folgende Notiz: "(...) Heute zählt das Lager Windsheim etwa 2.800

jüdische Bewohner. Dazu gehören 232 Juden des Kibbuz "Aguda", der

sich etwa (?) Kilometer von Windsheim entfernt in der Siedlung

Wildbad befindet". Vorher war über diese Einrichtung - ausser dem

Vermerk "Agricultural Trainings Farm Wildbad" in einer AJDC-Tabelle

- nichts bekannt. Nachforschungen bei der Gemeinde Burgbernheim, zu

diesem Ort gehört das Wildbad, brachten endgültige Klarheit. Im

Archiv findet sich ein schmaler Band mit Unterlagen zur

Beschlagnahmung des Wildbades. Neben dem "Besetzungsbefehl" sind

einige Notizen des damaligen Bürgermeisters vorhanden. Am Nachmittag

des 25.6.1946 war US-Major Charlier im Burgbernheimer Rathaus

erschienen und hatte die Räumung der bis dato von Deutschen

bewohnten Häuser angeordnet. Den Bewohnern blieb vier Tage Zeit, die

Gebäude zu verlassen. Möbel, Wäsche und sonstiges persönliche

Eigentum durfte mitgenommen werden.

Etwas über ein Jahr lebten und arbeiteten bis zu

200 jüdische Überlebende des Holocaust im Wildbad. Hier hatten sie

die Möglichkeiten, wieder zu Kräften zu kommen und sich auf ihr

neues Leben im noch zu schaffenden eigenen Staat vorzubereiten.

Hebräische Sprachkurse und landwirtschaftliche Unterweisungen

bestimmten den Alltag auf der Kollektivfarm. Kaum einer - der

vorwiegend aus dem Osten stammenden - Juden hatte vor der Shoa

Berührung mit Ackerbau und Viehzucht. Aber in Palästina warteten

unfruchtbare Landstriche darauf in Äcker umgewandelt zu werden. Die

zahlreichen Kibbuzim in Franken waren dafür die idealen

Trainingscamps.

Neben dem Wildbad existierte auch im Ansbacher

Vorort Strüth ein jüdisches Ausbildungslager. Vom Januar 1946 bis

zum April 1949 war in dem Gebäude der ehemaligen Lungenklinik ein

Kindercamp untergebracht. Dort warteten mehrere hundert Kinder und

Jugendliche - organisiert in zwei Kibbuzim - ungeduldig darauf,

endlich den blutgetränkten deutschen Boden verlassen zu können.

Über die zahlreichen DP-Camps in Ober- und

Mittelfranken, die neben ihrem konkreten Ausbildungsauftrag auch

eine Wartesaalfunktion für die an Leib und Seele gequälten Menschen

hatten, liegen kaum Erkenntnisse vor. Eins ist jedoch sicher: Die

fränkischen Kibbuzniks gehörten zu den Wegbereitern des Staates

Israel.

|