|

Prag, 27. Mai 1942, 10.35 Uhr:

Operation Anthropoid - Das Heydrich Attentat

Von M. Reisinger

In Kooperation mit dem Militärhistorischen Instituts Prag

zeigt das Deutsche Technikmuseum Berlin eine Ausstellung über das Attentat

auf Reinhard Heydrich in Prag. Die Sonderausstellung, die über zehn

Themenbereiche umfasst, dokumentiert, wer die Attentäter waren, was sie

bewegte, von wem sie beauftragt waren, wie ihre Aktion ablief und

schließlich welche Folgen dieses Attentat für die tschechoslowakische

Bevölkerung hatte.

Oben: Reinhard Heydrichs Amtsantritt auf dem Prager

Hradschin am 27. September 1941 als Stellvertretender Reichsprotektor

von Böhmen und Mähren. Rechts neben Heydrich Staatssekretär Karl Frank.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag

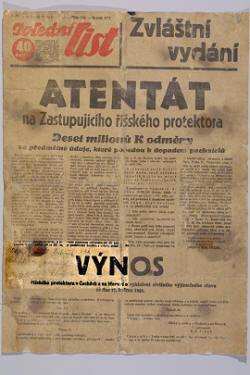

Rechts: Über das "Heydrich-Attentat" vom 27. Mai 1942 berichtete die

Presse im Protektorat Böhmen und Mähren in aktuellen Sonderausgaben. Die

Nachricht vom Tod Heydrichs wurde von der Bevölkerung im Protektorat

Böhmen und Mähren als Signal zum Widerstand verstanden.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag |

|

Am Mittwoch, den 27. Mai 1942, gegen 10.35 Uhr, wurde der

Wagen Reinhard Heydrichs in einer Haarnadelkurve des Prager Vororts Liben

von zwei bewaffneten Männern attackiert. Wenige Tage später verstarb

Heydrich im Krankenhaus an den Verletzungen, die er sich bei dem Attentat

zuzog. Mit diesem erfolgreichen Anschlag auf einen der maßgeblichen

Vorbereiter des Holocaust und Schlüsselfigur des Staatsterrors im Dritten

Reich war sowohl Mythos als auch Bann der Unverwundbarkeit der

NS-Führungsriege gebrochen. Dieser Umstand muss für den Widerstand gegen die

Nazityrannei von großer Bedeutung gewesen sein. Mehrere Attentate auf Hitler

schlugen fehl und Heydrich unterließ während seiner Prager Zeit nichts, um

den tschechoslowakischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit aller

Härte zu bekämpfen.

Die Aufnahme aus einem Untersuchungsprotokoll der Polizei

zeigt das von Heydrich benutzte Mercedes-Benz Kabriolett vom Typ 320 B in

der Spitzkurve der damaligen Klein-Holloschewitz-Straße im Prager Stadtteil

Liben nach dem Attentat.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag

Am Anfang der ein wenig unübersichtlichen Ausstellung steht

das für die Tschechoslowakei demütigende Münchener Abkommen vom 29.

September 1938, nach dem die sudetendeutschen Gebiete (Böhmen und Mähren) an

das Deutsche Reich abgetreten werden mussten. Die zweite Schmach für die

Menschen folgte ein knappes halbes Jahr später, als in einer

Nacht-und-Nebel-Aktion der nach Berlin gereisten Präsidenten Emil Hácha, mit

seiner Unterschrift das Ende der zweiten tschechoslowakischen Republik durch

die Besetzung der Deutschen Wehrmacht besiegelte.

Der nächste Einschnitt, der die tschechoslowakische

Exilregierung in London zum aktiven engagierten Handeln veranlasste, folgte

am 28. September 1941, als Reinhard Heydrich, auf Anordnung Adolf Hitlers,

stellvertretender Statthalter des "Protektorats Böhmen und Mähren" wurde.

Bereit 24 Stunden nach Amtseinführung wurde die neue Qualität des

nationalsozialistischen Terrors unter Heydrich im Protektorat sichtbar.

Josef Bílý und Hugo Vojta waren die ersten von zahlreichen ranghohen

Offizieren des tschechoslowakischen Widerstands, die hingerichtet wurden.

Bereits in den Jahren 1934 bis 1939 war Reinhard Heydrich als

Leiter der Sicherheitspolizei, des SD, der Geheimen Staatspolizei (Gestapo)

und später des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) bei Regimegegnern und

Rivalen gefürchtet. Er baute ein Kontroll- und Unterdrückungssystem auf, und

wendet Einschüchterung, Erpressung, Folter und Mord als Terrormaßnahmen an.

Bei der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Europa nahm

Heydrich eine Schlüsselstellung ein. So richtete er in Wien die

Zentralstelle zur Verfolgung und Ausweisung von Juden ein, organisierte im

besetzten Polen die Einrichtung jüdischer Ghettos und überwachte die

Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Deutschland und Österreich in

diese Ghettos. In einem "Bestellungsschreiben" Görings vom 31. Juli 1941

wurde Heydrich beauftragt, "einen Gesamtentwurf über die organisatorischen,

sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten

E.[ndlösung] der Judenfrage vorzulegen". Die Wannseekonferenz am 20. Januar

1942, auf der Fragen zur Koordination des bereits eingeleiteten Massenmord

an den europäischen Juden besprochen wurden, diente Heydrich dazu, sich die

Federführung in dieser Sache endgültig zu sichern. Die Ermordung der

europäischen Juden war damit Sache von Polizei und SS.

Einige Besucherinnen und Besucher der Ausstellung werden

erstaunt fragen, warum dort eine von zwei Kopien der tschechischen Krone

gezeigt wird. Für Michal Burian, stellvertretender Direktor des

Militärhistorischen Instituts Prag, spielt diese Kostbarkeit eine wichtige

Rolle in der Ausstellung. Als Reinhard Heydrich am 19. November 1941 vom

Protektoratspräsidenten Emil Hácha vier Schlüssel zur Kronjuwelenkammer in

einem Demütigungsakt überreicht bekam, war, so die Prophezeiungen, Heydrichs

Schicksal besiegelt. Denn laut mittelalterlicher Legende wird derjenige, der

sich zu Unrecht der Krone bemächtigt, innerhalb eines Jahres zu Tode kommen.

Wer waren aber diejenigen, die diese Legende wahr werden

ließen? Es waren natürlich keine Propheten oder Hüter der Kronjuwelen,

sondern die in Großbritannien speziell trainierten tschechoslowakischen

Soldaten Josef Gabcík und Jan Kubiš. Sie waren die Helden der "Operation

Anthropoid", die fast einer antiken Tragödie mit all ihren Bestandteilen,

wie Tapferkeit, Liebe, Verrat und Tod gleichkam.

Jan Kubiš in Zivil. Der Tscheche führte als Mitglied der

tschechoslowakischen Exilarmee zusammen mit Josef Gabcík am 27. Mai 1942

in Prag das Attentat auf den Stellvertretenden Reichsprotektor und

Gestapochef Reinhard Heydrich aus.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag |

Josef Gabcík in Zivil. Der Slowake führte als Mitglied

der tschechoslowakischen Exilarmee zusammen mit Jan Kubiš am 27. Mai

1942 in Prag das Attentat auf den Stellvertretenden Reichsprotektor und

Gestapochef Reinhard Heydrich aus.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag |

Eines der zentralen Objekte dieser Operation und der

Ausstellung ist Heydrichs offener Mercedes-Benz Typ 320 B. Deutlich und

durch Exposes abgesichert sind heute noch die Spuren der Beschädigung über

dem Trittbrett zu sehen, wo die Handgranate, die Jan Kubiš gegen den Wagen

schleuderte, ein Loch in die Karosserieaußenwand riss. Durch

Granatensplitter und Teile der Sitzpolsterung an der Milz verletzt, verstarb

Reinhard Heydrich am 4. Juni 1942 an Blutvergiftung im Krankenhaus.

Trotz der Vorbereitungszeit von einem halben Jahr, verlief

das Attentat nicht so, wie es von Kubiš und Gabcík geplant war. Als Josef

Gabcík seine Maschinenpistole auf Heydrich richtete und abdrückte, passierte

nichts. Hatte er etwa vergessen, seine Waffe zu entsichern? Diese Frage wird

auch nach Ausstellungsrundgang offen bleiben müssen. Jedenfalls machte

Heydrich den Fehler seinen Fahrer zum Anhalten des Fahrzeugs aufzufordern.

Dies gab Jan Kubiš nun die Gelegenheit eine seiner Handgranaten gegen das

Fahrzeug zu schleudern. Auf der Flucht ließen Kubiš und Gabcík einige

Gegenstände zurück, mit denen die Gestapo erfolglos nach den Attentäter

fahndete und die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind.

Marie Moracová mit ihren Söhnen Vlastimil (links) und

Miroslav (rechts). Die Wohnung der

Moracovás war der Hauptzufluchtsort der Fallschirmspringer in Prag. Nach

ihrer Verhaftung

durch die Gestapo beging Marie Moracová am 17. Juni 1942 Selbstmord. Ihr

Sohn Vastimil

und ihr Mann Alois wurden am 24. Oktober 1942 im Konzentrationslager

Mauthausen

hingerichtet. Ihr zweiter Sohn Miroslav diente als Pilot der

tschechoslowakischen Exilarmee in

England. Er starb am 7. Juni 1944 bei einem Flugzeugabsturz.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag

Das NS-Regime reagierte auf das Attentat mit einem Rache- und

Terrorfeldzug gegen die Bevölkerung im Protektorat. Einen Tag nach dem

Begräbnis Heydrichs in Berlin wurde am 10. Juni 1942 das Bergarbeiterdorf

Lidice

dem Erdboden gleich gemacht. Alle 173 männlichen Einwohner im Altern von 15

und 84 Jahren wurden erschossen. Frauen und 104 Kinder wurden in

Konzentrationslager verschleppt, wo die meisten von ihnen starben. Nur 17

Kinder aus Lidice überlebten die nationalsozialistische Todesmaschinerie.

Die Bergarbeitersiedlung Lidice wurde am 10. Juni 1942, einen

Tag nach Heydrichs Begräbnis in Berlin, als Vergeltungsmaßnahme der

Nationalsozialisten dem Erdboden gleichgemacht, die Einwohner erschossen

oder verschleppt. Lidice ist bis heute ein Symbol für die

menschenverachtende Brutalität des NS-Regimes und den antifaschistischen

Widerstand.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag

Doch keine Folter und kein Terror half, den Tätern auf die

Spur zu kommen. Diese hielten sich währenddessen mit fünf anderen

Widerstandskämpfern in der Krypta der orthodoxen Sankt Kyrill und Methodius

Kirche in Prag versteckt. Eigentlich hätten es acht Fallschirmjäger seien

sollen, die dem nationalsozialistischen Terror erfolgreich die Stirn boten.

Karel Curda, Mitglied der Operation "Out Distance" verließ nach dem Attentat

gegen alle Absprachen Prag und fuhr zu seiner Mutter in die Nähe von Trebon.

Dem psychischen Druck des NS-Terrors nicht stand haltend, kehrte er am 16.

Juni nach Prag zurück, sagte umfangreich bei der Gestapo aus und führte so

die Häscher auf die Spur seinen Kameraden in der Kirche.

Am Morgen des 18. Junis 1942 war deren Schicksal besiegelt.

Josef Bublík, Josef Gabcík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav

Švarc und Josef Valcík führten mehr als sechs Stunden lang einen

aussichtslosen Kampf gegen eine 800-köpfige Armada von Waffen-SS und

Gestapo. Die letzten Patronen in ihren Waffen richteten die

Widerstandskämpfer gegen sich selbst. Da das Ziel der Gestapo, Heydrichs

Attentäter lebend gefangen zu nehmen, fehl schlug, rächte sich das Regime an

über 300 Familienangehörigen und Helfeshelfern. Ende 1942 und Anfang 1943

wurden sie in zwei Wellen im KZ Mauthausen ermordet.

|

Oben: Funkstation vom Typ MARK III, mit der die

Widerstandskämpfer den Kontakt zur Militärführung in England hielten

Foto: Clemens Kirchner, DTMBLinks: Bischof

Gorazd leistete mit den Mitgliedern der orthodoxen Gemeinde St. Kyrill

und Methodius in Prag den Fallschirmjägern Hilfe, indem er ihnen

Unterschlupf gewährte. Als oberster Repräsentant der Tschechischen

Orthodoxen Kirche wurde er auf dem Exekutionsplatz in Prag-Kobylisy,

heute Gedenkstätte des antifaschistischen Widerstandes, am 4. September

1942 hingerichtet.

Foto: Militärhistorisches Institut Prag |

Persönliche Gegenstände der Widerstandskämpfer wurden von der

Gestapo in der Kathedrale zusammengesammelt und archiviert. Nach Ende des

Kalten Kriegs fanden sich diese Sachen bei einer Inventarisierung im

Militärhistorischen Institut wieder an, was das Institut dazu bewog diese

Ausstellung, zuerst in Prag 2002, zu initiieren. Durch ärztliche Protokolle,

die damals die Gestapo in der Kirche anfertigen ließ, konnten die Sachen der

jeweiligen Fallschirmjägern für die Darstellung in der Ausstellung

zugeordnet werden. Neben diesen persönlichen Exponaten zeigt die Ausstellung

auch einige Gegenständen, die Familienangehörige im Konzentrationslager

Terezín (Theresienstadt) angefertigt hatten.

Ergänzt wird der Ausstellungsrundgang, zu dem ein Katalog

leider nicht erschienen ist, durch eine 52-minütige BBC-Dokumentation in

deutscher oder englischer Sprache. Sie beschreibt Vorbereitung, Verlauf und

die Folgen des Attentats auf Heydrich, mit Originalaufnahmen und

nachgestellten Spielsequenzen.

Mit dieser Ausstellung wendet sich das Technikmuseum zum

zweiten Mal in kurzer Zeit einem Thema zu, dass so gar nicht in ein Museum

passt, in dem sich die Besucher durch die Details von Lokomotiven,

Flugzeugen oder anderen technischen Errungenschaften begeistern lassen. Vor

einigen Wochen eröffnete das Museum die Dauerausstellungen zur

"Judendeportationen mit der Deutschen Reichsbahn 1941-1945", in der u.a. 12

Berliner Schicksale, von denen nur drei überlebten, porträtiert werden.

In seiner Eröffnungsrede zur jetzigen Ausstellung betonte

Prof. Dirk Böndel, Direktor des Museums, dass Technikgeschichte nicht

losgelöst von der politischen Verantwortung betrachtet werden darf. Technik

sei in seiner Darstellung nicht nur auf reines Funktionieren zu reduzieren,

sondern müsse auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf den Menschen

betrachtet werden. Diese Verbindung wolle man zukünftig vermehrt in

Ausstellungen und darüber hinaus in begleitenden Vortrags- und

Diskussionsforen in Augenschein nehmen.

Die Ausstellung ist noch bis April 2006 im

Deutschen Technikmuseum Berlin zu

sehen.

Trebbiner Str. 9

10963 Berlin-Kreuzberg

U-Bhf. Möckernbrücke oder Gleisdreieick

Öffnungszeiten: Di-Fr, 9:00-17:30 Uhr; Sa/So, 10:00-18:00 Uhr (bis April

2006)

Eintritt: 4,50 Euro; erm. 2,50 Euro

Weitere Informationen:

Sonderseite des Technikmuseums zur Ausstellung

Website des

Militärhistorischen Instituts Prag |