|

Ein sozialdemokratisches

Widerstandskämpferschicksal:

Willy Scheinhardt

Gauleiter

des hannoverschen Fabrikarbeiterverbandes von 1925 bis 1933

Von ©Heide Kramer,

Hannover, Juni 2008

Stolperstein für Willy Scheinhardt

Foto: ©Stefan Schostok, Hannover, 3. März 2009

Herkunft und

Werdegang

Carl Willy Scheinhardt wird am 10. Januar 1892 als

Sohn eines Bergarbeiters in Etzdorf/Mansfelder Seekreis (Provinz

Sachsen) geboren. Nach Abschluss der Volksschule arbeitet er in

chemischen Fabriken als ungelernter Hilfsarbeiter. Er engagiert sich

früh politisch, tritt 1908 mit erst 16 Jahren in die Gewerkschaft

ein und 1910 auch in die SPD Bitterfeld, wo er sich als Leiter der

Arbeiterjugend profiliert. Im April 1919 nimmt er eine Stelle als

Sekretär des Fabrikarbeiterverbandes in Harburg an, der ihn im

November 1922 als Agitationsleiter nach Hannover beordert. Von 1925

bis 1933 ist Willy Scheinhardt in Hannover als Gauleiter des

Fabrikarbeiterverbandes tätig.

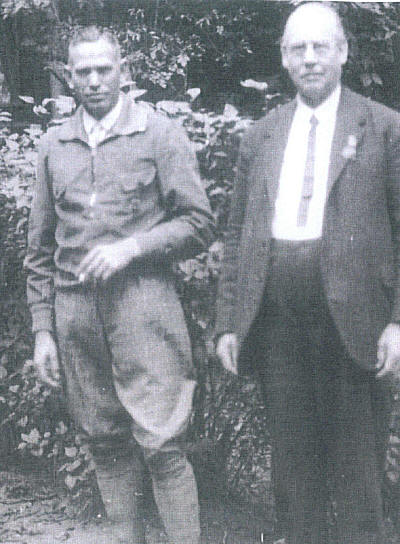

Willy Scheinhardt

(links) im Jahre 1931 mit Claas de Jonge, damaliger

Sekretär der Fabrikarbeiter-Internationale.

©Archivfoto IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover

Geschichtliches zum Deutschen Fabrikarbeiterverband

Vom 29. Juni bis 2. Juli 1880 findet in Hannover

mit Delegierten aus 28 Orten des Deutschen Reiches der "Kongress

aller nichtgewerblichen Arbeiter Deutschlands" statt. Es entsteht

eine neue Organisation, der "Verband der Fabrik-, Land- und

gewerblichen Hilfsarbeiter Deutschlands". Mit der Gründung des

Verbandes gelingt es allmählich, zersplitterte Lokalvereine von

ungelernten Arbeitern in einen festgefügten Zentralverband

einzubinden, um verbesserte Lohn- und Arbeitsbedingungen für die

Arbeiterschaft zu erreichen. Der Fabrikarbeiterverband will es

Arbeitern ohne Berufsausbildung ermöglichen, sich jeweiligen

Berufsorganisationen anzuschließen. Der erste Verbandsvorsitzende

des Fabrikarbeiterverbandes ist August Brey. Seine Amtszeit wird von

1880 bis 1931 dauern.

Die ersten Jahre nach seiner Gründung verlaufen für den Verband

krisenreich. Doch ab 1895 setzt trotz der Existenzbehinderungen

durch Unternehmer, Polizei und Justiz im wilhelminischen

Obrigkeitsstaat ein Aufschwung ein. Angesichts der unruhigen

gravierenden politischen Abläufe während des Ersten Weltkrieges, der

Nachkriegszeit, der Novemberrevolution 1918 und der politischen

Umbrüche erlebt der Verband ein Auf und Nieder. Doch gegen Ende der

Weimarer Zeit hat sich der Fabrikarbeiterverband zum viertgrößten

Verband der im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB)

zusammengeschlossenen Freien Gewerkschaften entwickelt. Damit

verliert er seinen Status als Verband der ungelernten Arbeiter.

Die neue Zentrale des Fabrikarbeiterverbandes in Hannover

wird im Februar 1930 als erstes eigenes Verbandsgebäude käuflich

erworben. Bis dahin hat in dem Haus eine Filiale der Berliner

Diskonto-Bank ihren Sitz. Der Umzug zum Rathenauplatz 3 vollzieht

sich im Juni 1930. Da der Verband aber auch am 28. Juni 1930 sein

40jähriges Dienstjubiläum begeht, bezieht er in die Feierlichkeiten

die Einweihung des neuen Verbandshauses mit dem Hauptsitz Am

Rathenauplatz 3 ein.

Das erste

eigene Verbandsgebäude des Fabrikarbeiterverbandes im

Hannoverschen Bankenviertel Am Rathenauplatz 3.

Foto: ©Walter Ballhause. ©Archiv IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover.

Während des

Festaktes in der Stadthalle Hannover sind zahlreiche namhafte

Gründungsmitglieder der ersten Stunde präsent, so August Brey,

dessen Name im engen Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte des

Fabrikarbeiterverbandes steht. Die "Deutsche Welle" überträgt die

charismatische Festrede Breys im Rundfunk. Anwesend sind ferner

August Lohrberg (Hannover), Claas de Jonge als Vertreter der

Fabrikarbeiter-Internationale, Heinrich Martens (Harburg) und Peter

Graßmann vom Gewerkschafts-Bundesvorstand.

Aus gegebenem Anlass hat der Vorstand des Fabrikarbeiterverbandes

bereits im Sommer 1929 beschlossen, einen Dokumentarfilm zur

Geschichte des Verbandes zu produzieren. Weil der hannoversche

Gauleiter Willy Scheinhardt den neuen Agitationsmethoden und den

zeitgemäßen Medien wie Film und Rundfunk aufgeschlossen und

fachkundig gegenüber steht, betraut ihn der Verband mit der

Projektleitung. In Kooperation mit dem Regisseur Albert Blum

entsteht der Film "Aufstieg", der eine positive Resonanz findet. Der

Dokumentarfilm geht in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verloren.

Willy Scheinhardt äußert sich dazu weitsichtig in einem Artikel:

"Ein

wichtiges Propagandamittel ist der Film. Wir verwenden ihn seit 4

Jahren. Unsere 4jährige Erfahrung reicht aus, um uns ein Urteil

bilden zu können. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass der

Film eins der wichtigsten Propagandamittel mit ist. Er wirkt

überzeugend und lockert den Boden ordentlich auf, der zu bearbeiten

ist. Die Filmpropaganda ist nicht, wie landläufig angenommen wird,

die teuerste, sondern sie ist die billigste. Die durchschnittliche

Besucherzahl unserer Filmveranstaltungen beträgt seit 4 Jahren

200. Mit Hilfe des Films tragen wir den gewerkschaftlichen Gedanken

in die Familien. Wir arbeiten nicht nur auf großen Hauptstraßen und

Märkten, wir gehen auch in die Quer- und Nebenstraßen, d. h. in das

kleinste Dorf. Heute wird allgemein ausgesprochen, dass die

Hausagitation in dieser Zeit das geeignetste Mittel ist, um zu

werben. Wir bestreiten das nicht. Wir sagen aber: Der Werber hat bei

der Hausagitation einen viel größeren Erfolg, wenn durch eine

großzügige Propaganda der Boden ordentlich aufgerissen ist, der zu

bearbeiten ist. – Werfen wir einen Blick in unsere Tages- und

Gewerkschaftszeitungen, so sehen wir, dass sie arm sind an Artikeln,

die sich mit dem Schicksal des Arbeiters, seinen Nöten und seinen

Sorgen beschäftigen. Hier war uns die alte Zeit überlegen".

(Auszugsweise

entnommen aus: "Ein Beitrag zur Frage der gewerkschaftlichen

Werbearbeit". Von ©W. Scheinhardt – Hannover – Gauleiter im

Fabrikarbeiterverband (mit der Schreibmaschine verfasster und

undatierter Artikel) ©

Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn,

2008.

Die neue

Zentrale stellt für den Fabrikarbeiterverband nicht allein ein

äußeres Zeichen von Erfolg und Aufstieg dar, sie bietet außerdem

unübersehbare bessere Arbeitsbedingungen für die einzelnen

Abteilungen des Hauptvorstandes .

Durch Um- und Ausbaumaßnahmen im Gebäude Am Rathenauplatz 3 entsteht

eine weitere Etage mit Wohnraum für die Verbandsangehörigen und ihre

Familien. Der Gauleiter Willy Scheinhardt, seine Ehefrau Emma

(geborene Gerig), die am 14. Oktober 1924 geborene Tochter Gerda,

der Reichstagsabgeordnete und Sekretär der Tarifabteilung Richard

Partzsch

sowie der Hausmeister Willi Krahtz ziehen ein.

Durch die Machtübernahme Hitlers im Januar 1933

häufen sich bald die bedrohlichen politischen Ereignisse, die sich

durch spürbare Repressalien in Form von Aus- und Gleichschaltung und

Ermordung der vermeintlichen Gegner aller Richtungen äußern.

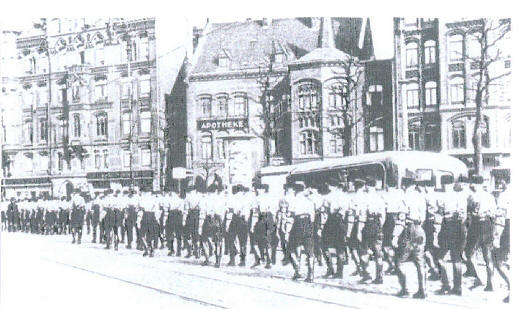

Einbezogen sind Gewerkschaften und Verbände. Bereits im Februar 1933

finden in Hannover Aufmärsche der Nazis anlässlich Hitlers Ernennung

zum Reichskanzler statt.

Der 1. April 1933

ist der Tag des Boykotts jüdischer Geschäfte in

Deutschland. Die Nazis besetzen in Hannover die Gewerkschaftshäuser

und verhaften Gewerkschafter und Angestellte. Auch der Gauleiter

Willy Scheinhardt wird von der SS verhaftet. Im Gegensatz zu seinen

Kollegen bleibt er länger im Gefängnis und kommt erst später wieder

frei.

Aufmarsch der SA in Hannover am Klagesmarkt.

Foto: ©Walter Ballhause. ©Archiv IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover.

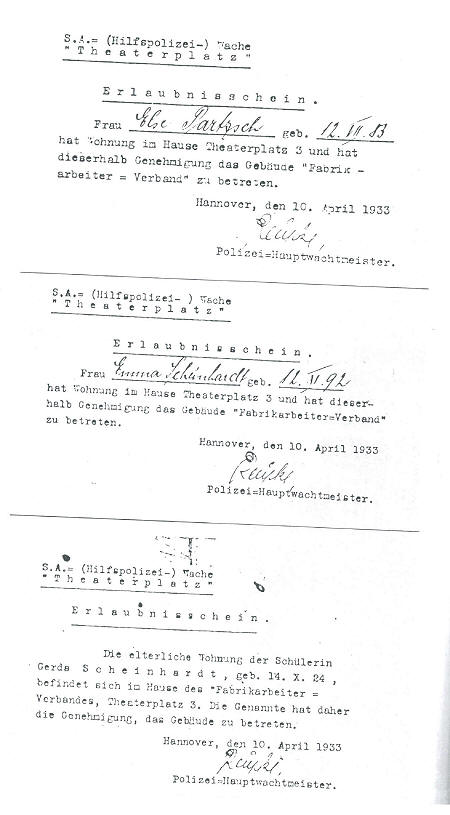

Die SA dringt

in das Verbandsgebäude am Rathenauplatz ein, beschlagnahmt

Verbandseigentum und -vermögen, versiegelt die Räume und hisst auf

dem Dach die

Hakenkreuzfahne. Die im Haus der Hauptverwaltung ansässigen Familien Scheinhardt und Partzsch dürfen nur mit (von der SA-Hilfspolizei

ausgestellten) "Erlaubnisscheinen" ihre eigenen Wohnungen betreten

und verlassen.

Die im Haus der Hauptverwaltung

ansässigen Familien Scheinhardt und Partzsch

dürfen nur mit (von der

SA-Hilfspolizei ausgestellten) "Erlaubnisscheinen" ihre

eigenen

Wohnungen betreten und verlassen.

©Publikation:

"1. April 1933 –

50 Jahre danach". Herausgeberin: IG

Chemie-Papier-Keramik, 1983 (Archiv)

Die

Bewohner werden aus dem Haus vertrieben. Familie Scheinhardt zieht

in die Rodenstr. 9 (Hannover-Linden) und lebt ab 1935 in der

Hagenstr. 58 (Hannover-List). Mitte April 1933 ist die Zentrale

wieder zugänglich und benutzbar. Der Fabrikarbeiterverband hat

jedoch bereits am 1. April 1933 seine Eigenständigkeit verloren. Der

materielle Verlust nach dem begangenen Überfall bringt den schwer

geschädigten Gewerkschaftsangehörigen Existenzkrisen. Davon

betroffen ist auch die Familie Scheinhardt, die wie die anderen

Genossen aus der Not heraus nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten

sucht.

Das

Ehepaar Scheinhardt steigt in einen Wäscheverkauf ein, um u. a.

Kontakt zu ehemaligen Genossen zu halten. Frau Emma führt das

Geschäft nach Verhaftung und Ermordung ihres Mannes bis 1938 allein

weiter. Weil die geringe Rente zum Leben für sie und ihre Tochter

Gerda nicht ausreicht, arbeitet Frau Emma Scheinhardt außerdem als

Aushilfe in einer Gastwirtschaft bei Bekannten.

Politische Aktivitäten

und Widerstand gegen die Faschisten

Verhaftung, Deportation und

Ermordung Willy Scheinhardts

Noch 1936 hält er den Kontakt mit weiteren

SPD-Genossen aufrecht. Sie betreiben u. a. gemeinsam ein Wanderkino,

das jedoch unter die Zensur der Nazis fällt und verboten wird.

Im Januar 1936 zerschlägt die Gestapo die

Widerstandsorganisation "Sozialistische Front" und verhaftet dabei

auch Willy Scheinhardt in Hannover. Im Gestapogefängnis Hildesheim

bleibt er unter dem Vorwurf des Hochverrats in Haft. Am 6. Oktober

1936 stirbt er an den Folgen grausamer Folterungen durch die

Gestapo.

Der "Neue

Vorwärts" berichtet am 8. November 1936 in seiner Nr. 178:

"Der frühere Gauleiter des Deutschen

Fabrikarbeiterverbandes, der Genosse Willy Scheinhardt, ist Anfang

Oktober den Misshandlungen durch die Gestapo erlegen und am 14.

Oktober in aller Stille eingeäschert worden. Der Genosse Willy Scheinhardt, der jetzt im Alter von 44 Jahren einen so

grausamen Tod erleiden musste, hat von früher Jugend an als

Sozialdemokrat und Gewerkschafter selbstlos der Gesamtbewegung und

ihren Zielen

gedient; er ist auch nach Hitlers Machtantritt seiner

sozialistischen Überzeugung treu geblieben und musste nun seine

Treue zu unseren Ideen mit dem Leben büßen.--

Der

Generalstaatsanwalt dokumentierte am 17. Oktober 1936, dass er

zwischen dem 29.9. und 6.10.1936 zu Tode geprügelt worden ist, weil

er "vermutlich kein vollständiges Geständnis abgelegt hat.""

Die Gestapo verweigert den

Familienangehörigen zunächst die offizielle Freigabe des Leichnams.

Die Urnenbeisetzung erfolgt am 14. Oktober 1936 auf dem Friedhof

Hannover-Ricklingen. Es ist der 12. Geburtstag seiner Tochter Gerda.

Das Grab wurde

inzwischen eingeebnet.

Das Schicksal der Familie nach der

Ermordung Willy Scheinhardts

Nach 1944 wird

Frau Scheinhardt ausgebombt und kommt mit ihrer Tochter Gerda bei

Bekannten in Ricklingen unter. Später bewohnen beide bis zu ihrem

Umzug nach Hannover-Ricklingen in ihr eigenes Haus im Jahre 1952

zwei Zimmer in Hannover-Waldhausen.

Frau Emma Scheinhardt stirbt am 7. September 1984 im Alter von 92

Jahren in Hannover. Gerda Scheinhardt heiratet am 13. Oktober 1951

Alfred Sauthof.

Hochzeit 1951:

Unten von links: Gerdas Nichten Sigrid und Uta Haupt.

Mittig von links: Gerda (geb. Scheinhardt) und Alfred Sauthof.

Oben von links: Emma Scheinhardt, daneben unbek. Person.

>>

Willy Scheinhardt:

Warum neue Formen in der gewerkschaftlichen

Agitation?

Quellen:

©Gerda Sauthof,

geb.

Scheinhardt, Hannover, 2008. Verstorben im März 2013.

©Doris Nolle, geb. Sauthof, 2008. Verstorben Anfang 2012.

©Uta

Paletta, Sarstedt, 2008.

©VVN-BdA,Hannover, 2008.

©Publikation: "1890 – 1990: 100 Jahre Industriegewerkschaft

Chemie-Papier-Keramik". Herausgeber: Hauptvorstand der IG

Chemie-Papier-Keramik, Bund Verlag, Hannover, 1990. Der Publikation

entnommenes Bildmaterial: ©Archiv IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover

(mit zwei Fotos von ©Walter Ballhause).

©Publikation:

"1. April 1933 – 50 Jahre danach". Herausgeberin: IG

Chemie-Papier-Keramik, 1983.

©Gerda Zorn:

"Widerstand in Hannover. Gegen Reaktion und Faschismus 1920 – 1946",

Röderberg-Verlag, Frankfurt am Main. Bibliothek des Widerstandes,

1977.

©Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn,

2008.

©Auszug aus

Wikipedia, 2008.

©Stadtarchiv Hannover, Am Bokemale 14 – 16, 2009.

©"Hallo Wochenblatt" (Hannoversches Wochenblatt) vom 25. Febr. 2009.

©Das Hochzeitsfoto von Gerda und Alfred Sauthof aus dem Jahre 1951

wurde freundlicherweise von Frau Uta Paletta, geb. Haupt, zur

Verfügung gestellt.

Mein Dank

richtet sich an:

Posthum an Gerda Sauthof,

geborene Scheinhardt. Sie war die in Hannover lebende Tochter Willy Scheinhardts.

Posthum an Doris Nolle. Sie war die Tochter von Gerda Sauthof.

Uta Paletta,

die mir den Kontakt mit ihrer Tante Gerda Sauthof ermöglichte.

Birgit Hormann,

IG Chemie-Papier-Keramik, Hannover.

VVN-BdA

Hannover, Jürgen Stiewe und H. D. (Charly) Braun, VVN-BdA Hannover

und DGB, Hannover.

©Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn.

©Stefan Schostok, Kurt-Schumacher-Haus Hannover, für das zur

Verfügung gestellte Fotomaterial. März 2009.

Anmerkungen:

Um 1910 wird das Gebäude für das Bankhaus Bartels errichtet

(Architekt: Friedrich Geb). Es erfolgt bald darauf der Umbau der

Dachzone mit Erweiterung des Fassadenschmucks von Oswald Rommel. Im

Februar 1930 erwirbt der Fabrikarbeiterverband das Haus als erstes

eigenes Verbandsgebäude. Bis dahin befindet sich hier eine Filiale

der Berliner Diskonto-Bank. Nach 1945 wird das Haus zum Sitz der IG

Chemie (Nachfolge des Fabrikarbeiterverbandes), heute Niederlassung

der SEB (Bank).

Richard Partzsch

(geboren am

15.11.1881 in Dresden, gestorben am 6.11.1953 in Hannover) Er

wird nach der Schule Dekorationsmaler. Seit 1902 ist er Mitglied

der SPD und Gewerkschaft. Dann einige Jahre vor dem Ersten

Weltkrieg Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Dresden-Cotta. Ab

1913 Geschäftsführer des freigewerkschaftlichen

Fabrikarbeiterverbandes in Köslin. Zwischen 1919 und 1922

Stadtverordneter und Mitglied des Deutschen Reichstages in

Köslin. Während dieser Zeit ist Partzsch Mitglied des

Provinziallandtages von Pommern. Im März 1920 außerdem

Zivilkommissar in Köslin, zwischen 1919 und 1922 in Köslin

ebenfalls Stadtverordneter, 1920 für einige Monate erstmals

Mitglied des Reichstages. Ab 1922 lebt er in Hannover, wirkt

dort seit 1933 als Gewerkschaftssekretär im Hauptvorstand des

Verbandes der Fabrikarbeiter Deutschlands. 1932/33 erneut

Mitglied des Deutschen Reichstages, ab 1933 Angehöriger der

lokalen Widerstandsgruppe der Sozialistischen Front. Partzsch

wird 1936 von der Gestapo in Hannover verhaftet und erst 1937

freigelassen. 1944 erfolgt eine erneute Verhaftung im Rahmen der

Aktion Gewitter. Von 1945 bis zu seinem Ausscheiden ist

Richard Parztsch im Büro Dr. Kurt Schumacher tätig und Mitglied

im Vorstand der SPD. ©Wikipeda

Beitrag

von ©Willy Scheinhardt, Hannover, September 1931 (Der Artikel ist

von Willy Scheinhardt mit der Schreibmaschine verfasst und hier

vollständig wiedergegeben worden):

"Warum neue Formen In der gewerkschaftlichen Agitation?"

©

Friedrich-Ebert-Stiftung. Archiv der sozialen Demokratie. Bonn,

2008.

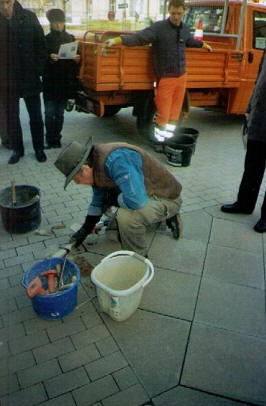

Ein Stolperstein für Willy

Scheinhardt

Foto: ©Stefan Schostok, Hannover, 3. März 2009.

Am 3. März 2009 wurde um 10.30 Uhr die

Stolpersteinverlegung für Willy Scheinhardt vor dem ehemaligen

Verbandsgebäude des Fabrikarbeiterverbandes im Hannoverschen

Bankenviertel Am Rathenauplatz 3 (heute: An der Börse 3) vollzogen.

Im ehemaligen ersten eigenen Verbandsgebäude des

Fabrikarbeiterverbandes im Hannoverschen Bankenviertel Am

Rathenauplatz 3 befindet sich heute eine Bankniederlassung mit der Adresse An der Börse 3.

Foto: ©Heide Kramer, 3. März 2009.

"Die Karawane der Erinnerung" bestand aus dem

Künstler Gunter Demnig, Mitarbeitern des Stadtarchivs, des

Fachbereichs Bildung und Qualifizierung, den beim Verlegen des

Stolpersteins unterstützenden Mitarbeitern des Tiefbauamtes,

Vertretern von Organisationen und Verbänden und aus Teilnahme

bekundenden Bürgern.

Uta Paletta war als Großnichte des Opfers eingetroffen.

Der Künstler Gunter Demnig lässt es sich nicht nehmen, jeden Stein

persönlich zu verlegen.

Foto: ©Stefan Schostok, Hannover, 3. März 2009.

Die Inschrift des Stolpersteins lautet:

HIER ARBEITETE

WILLY SCHEINHARDT

JG. 1892

VERHAFTET JAN. 1936

Gestapogefängnis

Hildesheim

GEFOLTERT

TOT 6.10.1936

Der Künstler Gunter Demnig beim Verlegen des Stolpersteins

für Willy Scheinhardt.

Foto: ©Heide Kramer,Hannover, 3. März 2009.

©Heide Kramer, Hannover, Juni 2008. Aktualisiert:

April 2013.

|