|

Eindrücke von einem Besuch am Mahnmal:

Ein neuer Spielplatz für Berlin?

Seit zwei Wochen ist das Berliner

Denkmal für die ermordeten Juden Europas für die Öffentlichkeit zugänglich.

Von Franziska Werners

Zuerst gab es die offizielle Eröffnung mit geladenen

Gästen und ernsten Ansprachen. Wenn man von Frau Roshs Ausrutscher bezüglich

der Beerdigung eines gelben Sterns und des Zahns eines Opfers absieht, alles

in allem ein durchaus seriöser Akt, dem jedoch sehr bald weniger erfreuliche

Szenen folgen sollten. Die Bilder, die unmittelbar nach der Öffnung

des Berliner Holocaust-Denkmals durch die Presse gingen, berührten

unangenehm: Jugendliche sprangen scheinbar gänzlich unbefangen von Stele zu

Stele und verwandelten das Denkmal in einen Spielplatz.

Am verlängerten Pfingstwochenende wurde es besonders bunt.

Neben den üblichen Hauptstadtattraktionen lockte der Karneval der Kulturen

zur Multi-Kulti Parade nach Kreuzberg, das internationale Turnfest hatte

zahllose Sportler und Vereine aus Deutschland und Europa geladen und

irgendwie lag es für viele Besucher wohl nahe, auch dem Holocaust Denkmal

einen Besuch abzustatten, zumal an einem so sonnig-warmen Frühlingstag.

Das Bild das ich zuvor etwas ungläubig in der Zeitung

gesehen und für eine Ausnahme gehalten hatte, bot sich nun gleich

dutzendfach.

Unbeeindruckt von Fernsehteams oder Pressefotografen

liefen (nicht nur) jugendliche Besucherinnen und Besucher fröhlich lärmend

über die Stelen, halfen sich gegenseitig beim Aufstieg auf höhere Steine und

hatten sichtlich Vergnügen an ihrer sportlichen Betätigung.

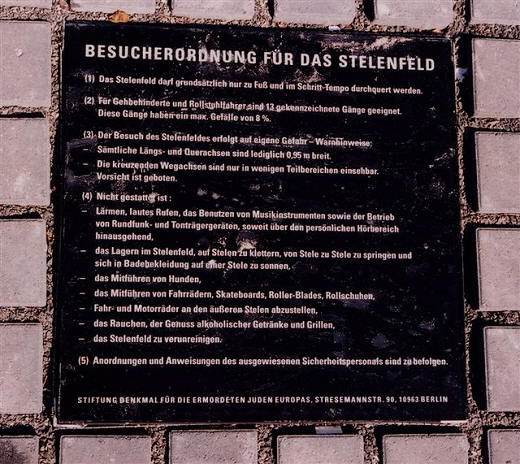

Die Besucherordnung, die derartiges Benehmen ausdrücklich

untersagt, wurde als Inschrift auf einer etwa 50 mal 50 Zentimeter großen

Platte an den vier Ecken des Denkmals in den Boden eingelassen. Welch

wunderbare Ironie: eine Besucherordnung, die man mit Füßen treten kann.

Besucherordnung für das Stelenfeld

(1) Das Stelenfeld darf grundsätzlich nur zu Fuß und im Schritt-Tempo

durchquert werden.

(2) Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer sind 13 gekennzeichnete Gänge

geeignet. Diese Gänge haben ein max. Gefälle von 8 %.

(3) Der Besuch des Stelenfeldes erfolgt auf eigene Gefahr – Warnhinweise: –

Sämtliche Längs- und Querachsen sind lediglich 0,95 m breit. – Die

kreuzenden Wegachsen sind nur in wenigen Teilbereichen einsehbar. Vorsicht

ist geboten.

(4) Nicht gestattet ist : – Lärmen, lautes Rufen, das Benutzen von

Musikinstrumenten sowie der Betrieb von Rundfunk- und Tonträgergeräten,

soweit über den persönlichen Hörbereich hinausgehend, – das Lagern im

Stelenfeld, auf Stelen zu klettern, von Stele zu Stele zu springen und sich

in Badebekleidung auf einer Stele zu sonnen, – das Mitführen von Hunden, –

das Mitführen von Fahrrädern, Skateboards, Roller-Blades, Rollschuhen, –

Fahr- und Motorräder an den äußeren Stelen abzustellen, – das Rauchen, der

Genuss alkoholischer Getränke und Grillen, – das Stelenfeld zu

verunreinigen.

(5) Anordnungen und Anweisungen des ausgewiesenen Sicherheitspersonals sind

zu befolgen.

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Stresemannstr. 90, 10963

Berlin

Fast genauso dezent verhielten sich die zahlenmäßig

allerdings weit unterlegenen Sicherheitsbeamten. Sie durften nicht verraten,

wie viele tatsächlich im Einsatz waren, aber auf die Frage ob die eigene

Zählung von vier der Realität nahe käme, wurde schließlich doch bestätigend

genickt. Freilich, man kann nicht neben jede Stele einen Aufpasser stellen,

wie einer der Besucher in breitem schwäbisch anmerkte, aber vielleicht

dürften es doch ein paar mehr sein als einer pro Ecke, zumal an einem

solchen Tag. Auch wäre diesen Beamten etwas mehr von Lea Roshs

Sendungsbewußtsein zu wünschen, dann würden sie den Denkmal-Turnern,

Rauchern und Hundebesitzern, die ihren Vierbeiner partout mit sich ziehen

müssen, gewiß energischer entgegengetreten.

Die da so leichtfüßig über das Denkmal und seine

Besucherordnung sprangen, waren übrigens keineswegs nur Jugendliche, wie

auch die, die sich über derartiges Benehmen aufregten, nicht allesamt der

Generation der Alt 68er und älter angehörten. "Das mußt Du Dir vorstellen,

das sind Erwachsene und die turnen da rum wie auf dem Spielplatz, als wäre

das einfach nur ein total geiles Event", empört sich eine Frau Anfang 20.

Der junge Mann neben ihr verzieht ebenfalls angewidert das Gesicht und

schüttelt den Kopf.

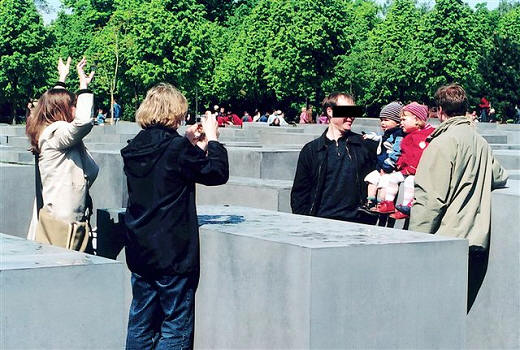

An anderer Stelle werden Familienfotos gemacht: Zwei Väter rücken ihre zwei-

bis dreijährigen Kinder auf einer Stele zurecht. Die eine Mutter

fotografiert, die zweite macht hinter der Kamera Faxen, um den Nachwuchs in

Stimmung zu bringen.

Es sind sicher bezaubernde Fotos geworden, aber ob die

lieben Kleinen in etwa 15 Jahren beim Betrachten dieser Schnappschüsse nicht

doch ein paar Beklemmungen haben werden? Ob sie ihre Eltern dann vielleicht

einmal fragen, warum, wo doch der Tiergarten so nahe lag, sie ausgerechnet

das Denkmal für die ermordeten Juden Europas zur Kulisse für dieses nette

Familienfoto gewählt haben?

Es gibt auch ganz andere Fotos und die hängen nur wenige

Meter entfernt, unter dem Stelenfeld im Ort der Information. Im "Raum der

Familien" werden unter Verwendung großformatiger Reproduktionen von

Familienfotos 15 Lebensläufe jüdischer Familien in Europa vorgestellt, die

Umstände des Lebens, Überlebens und Sterbens jedes einzelnen

Familienmitglieds - soweit bekannt - vor, während und nach der Shoah. Im

"Raum der Dimensionen" finden sich Textauszüge aus Postkarten, Tagebüchern

und Notizen, die jüdische Frauen und Männer auf der Flucht oder vor ihrer

Deportation zurückließen oder noch versucht hatten, an Freunde und

Angehörige zu schicken - bedrückende Zeugnisse von Todesangst und

Verzweiflung.

Auch die anderen übersichtlich angeordneten

Dokumentationen, der "Raum der Namen", der "Raum der Orte", das

Gedenkstättenportal und nicht zuletzt die Namensdatenbank mit den

Gedenkblättern aus Yad Vashem verfehlen ihre Wirkung nicht: Im Vergleich zum

Rummel auf dem Stelenfeld herrscht in den leicht abgedunkelten

Dokumentationsräumen relative Stille. Die Stimmen der Besucher sind

gedämpft, und viele von ihnen hatten zuvor mehr als zwei Stunden in der

Schlange gestanden, um diese Ausstellung zu sehen.

Wer am Pfingstwochenende den Ort der Information unter

dem Stelenfeld besuchen wollte, nahm lange Wartezeiten in Kauf.

Im Gästebuch finden sich Einträge, in denen von Scham und

Trauer zu lesen ist, aber auch von Entschlossenheit, so etwas nie wieder

geschehen zu lassen. Was hier auf vergleichsweise wenigen Quadratmetern zu

sehen und zu hören ist, erhebt nicht den Anspruch, etwas gänzlich neues oder

eine historische Gesamtdarstellung des Holocausts und seiner Ursachen zu

bieten, und scheint doch dem ursprünglichen Ziel der Initiatoren Lea Rosh

und Eberhard Jäckel, nämlich ein Denkmal zu setzen, also einen zentralen Ort

zu initiieren, an dem der Ermordung der europäischen Juden gedacht werden

soll, näher zu kommen als Peter Eisenmans architektonisches Event.

Andererseits, ob ohne das Event überhaupt so viele Menschen den Weg in diese

Dokumentationsräume gefunden hätten?

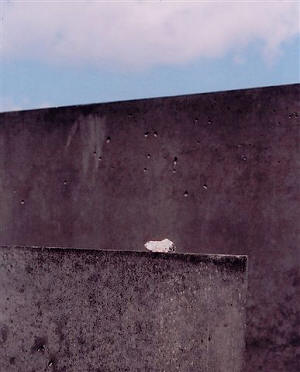

Und

selbst draußen finden sich durchaus auch andere, stillere Besucherinnen und

Besucher, die innehalten oder Blumen auf einer der Stelen ablegen oder auch

einen Stein, wie es auf jüdischen Friedhöfen üblich ist. Und

selbst draußen finden sich durchaus auch andere, stillere Besucherinnen und

Besucher, die innehalten oder Blumen auf einer der Stelen ablegen oder auch

einen Stein, wie es auf jüdischen Friedhöfen üblich ist.

Und es gibt die engagierten Hauptschullehrerinnen, die

sich nach dem Besuch mit ihrer Klasse nicht nur freuen, weil sich alle gut

benommen haben, sondern auch darüber, daß ihre Schülerinnen und Schüler

tatsächlich ernsthaft und mit großer Aufmerksamkeit dabei waren . "Wir haben

die Kinder aber auch entsprechend vorbereitet auf diesen Tag" erklärt eine

der Pädagoginnen. Wie schön, wenn dieses Beispiel Schule machen würde -

nicht nur bei Kindern ...

Alle Fotos © Franziska

Werners

Denkmäler in Berlin

hagalil.com 26-05-2005 |