|

Jüdische DPs in Mittel und Oberfranken

Die Jüdische Nachkriegsgemeinde:

Ausgerechnet in Pottenstein

100

Displaced Persons (DPs) gründeten den zionistischen Verein "Achida"

und das Fussballteam "Makkabi" 100

Displaced Persons (DPs) gründeten den zionistischen Verein "Achida"

und das Fussballteam "Makkabi"

von Jim G. Tobias

Durch das Aussenlager des Konzentrationslagers

Flossenbürg und mehr noch durch die Schwierigkeiten mancher

Pottensteiner, diese Zeit aufzuarbeiten und zu bewältigen, ist das

Felsenstädtchen in den letzten Jahren immer wieder negativ in die

Schlagzeilen geraten. Nun gibt es ein weiters Kapitel bisher

unentdeckter Heimatgeschichte.

Es klingt schier unglaublich: Ausgerechnet in Pottenstein wohnten

und arbeiteten nach 1945 für etwa zwei Jahre cirka 100 jüdische DPs

(Displaced Persons - zu deutsch: verschleppte, entwurzelte

Menschen), die das Martyrium der nationalsozialistischen Lager

überlebt hatten. Für kurze Zeit kam es in dem heutigen fränkischen

Urlaubsparadies zu einer Wiedergeburt des jüdischen Lebens.

"Warum haben sich Juden in diesem entlegenen Dorf

niedergelassen?", wird der ehemalige KZ-Häftling und spätere

Pegnitzer Geschäftsmann David Minkowski in dem Artikel "Fun jidiszn

lebn in Pottenstein" in der ZeitungUndzer Weg vom 22. Juni 1947

zitiert. Das in Bamberg verlegte jiddisch-sprachige Wochenblatt

wurde vom "Regionalkomitee der befreiten Juden in der US-Zone"

herausgegeben.

David Minkowksi gehörte zu den ersten sieben Juden

die sich in der fränkischen Kleinstadt ansiedelten. Die Männer waren

Ex-Häftlinge des KZ-Aussenlagers Flossenbürg in Pottenstein. Die

örtliche US-Militärverwaltung unterstütze die Ansiedlung von

jüdischen DPs in der oberfränkischen Region. Beispiele sind die

zahlreichen kollektiven Trainigsfarmen (Kibbuzim), die zwischen

Pegnitz und Bayreuth eingerichtet wurden. Neben diesen jüdischen

Bauernschulen liessen sich einige Überlebende des Holocaust auch in

zum Beispiel in Creussen oder Pegnitz nieder.

Bereits im Juni 1945 zählte man 25 Juden in

Pottenstein. Einer Statistik des Central Committee of liberated Jews

in the US-Zone, Region Bamberg vom 25. August 1946 zufolge gehörten

zur Jewish Community Pottenstein 61 Männer, 24 Frauen und zwei

Kinder. Bis Anfang 1948 lässt sich anhand von Unterlagen, aus dem

amerikanischen YIVO-Institute for Jewish Research , New York eine

jüdische Gemeinde nachweisen. Die Menschen waren wahrscheinlich im

ehemaligen KZ-Lager in der sogenannten Magerscheune und in einigen

beschlagnahmten Wohnungen untergebracht. Das Jüdische Komitee und

die Schule befand sich in einem von der Stadt gepachteten Gebäude.

Vor dem Krieg lebten keine Juden in der oberfränkischen Kleinstadt.

Heute deutet nichts mehr auf das jüdische

Pottenstein hin. Die Spuren sind verwischt und viele Zeitzeugen sind

längst tot. Dank der im YIVO-Institute archivierten Dokumente ist es

jedoch möglich, die Vergangenheit wieder lebendig werden zu lassen.

Am Sonntag, dem 11. August 1946 trafen sich die

Pottensteiner Juden im Dorfgasthaus und gründeten den zionistischen

Verein "Achida". In Referaten wurde über das Ringen des jüdischen

Volkes um eine nationale Heimstatt in Palästina informiert. David

Rosenberg, ein Vorstandsmitglied der Pottensteiner Gemeinde, rief

die Zuhörer auf "im Kampf um den Aufbau Israels" nicht nachzulassen.

Das begeisterte Publikum honorierte die Redebeiträge mit dem

Absingen der Hatikwa und anderen hebräischen Liedern. Am selben Tag

kam es auch zur Gründung des jüdischen Sportclubs. In einer

Kurznotiz aus Undzer Wort vom 24. August 1946 heisst es: "Der neu

gegründete Sportclub Makkabi Pottenstein bittet alle jüdischen

Sportvereine um Kontaktaufnahme. Bitte schreibt an: Jüdisches

Komitee Pottenstein."

Der Fussballclub Makkabi Pottenstein spielte

fortan in der "A-Klasse des Rayon Franken". Die Jidisze Sport

Cajtung (JSC) informierte regelmässig über die Aktivitäten der

zahlreichen Vereine. In der JSC-Ausgabe vom November 1947 wird

berichtet, dass Makkabi die Saison mit einem Mittelplatz beendete.

Pottenstein belegte den 6. Rang von insgesamt 12 Teams. Spannend war

es jedoch auch noch nach Abschluss der Pflichtspiele an der

Tabellenspitze. Die Mannschaften von Hapoel Bayreuth und Makkabi

Münchberg teilten sich punktgleich die Führung. Ein Match, das über

Meisterschaft und Aufstieg in die "Liga" entscheiden sollte, wurde

angeordnet.

"Am Schabbes den 15. November fand auf neutralem

Boden (leider informiert uns der Korrespondent der JSC nicht über

den Ort der Begegnung) das Finalspiel um die Meisterschaft in der

Bamberger Region statt". Trotz schlechtem Wetter war das Spiel gut

besucht. Viele Fans aus Münchberg und den umliegenden Kibbuzim

unterstützten ihre Mannschaft lautstark. Doch der Überlegenheit der

Bayreuther hat das Team aus Münchberg nichts entgegenzusetzen.

Bereits eine viertel Stunde vor Spielende verliessen die gefrusteten

Makkabi-Spieler das Feld. "So blieb es beim verdienten 4 : 2 Sieg

von Hapoel Bayreuth, das den technisch besseren Fussball spielte",

resümierte die Jidisze Sport Cajtung.

Nach einer zeitgenössischen Quelle wird die Zahl

der jüdischen Sportclubs in den westlichen Besatzungszonen mit 169

Vereinen angeben. Neben Fussball gab es noch organisiertes Boxen,

Schach und Tischtennis. Ob auch in Pottenstein alle diese Sportarten

ausgeübt wurden, lässt sich nur erahnen. Sicher ist, dass sich die

Pottensteiner Juden jeden Abend in ihrem Clubhaus versammelten.

Vielleicht wurde dort nach erbitterten Diskussionen über das

zukünftige Leben im noch zu schaffenden eigenen Staat zur

Entspannung ein Schachturnier gegen den SC Bar Kochbar Regensburg

gespielt?

Über die zahlreichen jüdischen

Nachkriegs-Landgemeinden und Camps liegen kaum Erkenntnisse vor.

Eins ist jedoch sicher: Die Überlebenden des Holocaust betrachteten

ihre vorübergehende Heimat im Lande der Täter nur als

Durchgangsstation. In den "Wartesälen" hatten die an Leib und Seele

gequälten Menschen die Möglichkeit wieder zu Kräften zu kommen und

sich auf ihr neues Leben in Israel oder Amerika vorzubereiten.

Buchhinweis: Buchhinweis:

In seinem Buch "Vorübergehende Heimat

im Land der Täter – Jüdische DP-Camps in Franken 1945-1949"

dokumentiert der Autor ausführlich die damalige Lebenssituation und

-wirklichkeit der Juden in den fränkischen "Wartesälen". Der Band

kostet 22,80 Euro und kann in jeder Buchhandlung oder beim

Verlag

bestellt werden (ISBN 3-9806636-3-9).

Nakam":

Jüdische Rache an NS-Tätern

Rache als Mittel, das den

Schmerz zwar nicht aufheben, wohl aber dämpfen und lindern kann.

Viele dachten, daß sie nur deshalb die Konzentrationslager überlebt

hatten, um Rache für die ermordeten Verwandten zu nehmen. Das Buch

von Jim G. Tobias und Peter Zinke berichtet von Juden und Jüdinnen,

die diese Gedanken in die Tat umgesetzt haben...

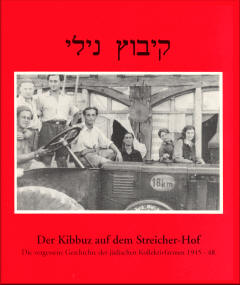

Trainingskibbuz Zettlitz:

Jüdischer Neubeginn

in Oberfranken

Im Oktober 1945 wurde in Zettlitz der

erste Nachkriegskibbuz in Franken gegründet – Jüdische

Dokumentarfilmer bannten das Kibbuzleben auf Zelluloid...

Der Strick mit dem Knoten:

Das

Palmsonntagspogrom

Der 25. März 1934 ging als

"Blutpalmsonntag" in die Geschichte Gunzenhausens ein; die Vorgänge

an diesem Abend blieben als "Palmsonntagspogrom" in schauriger

Erinnerung... |