|

Gam razachta vegam rachaschata:

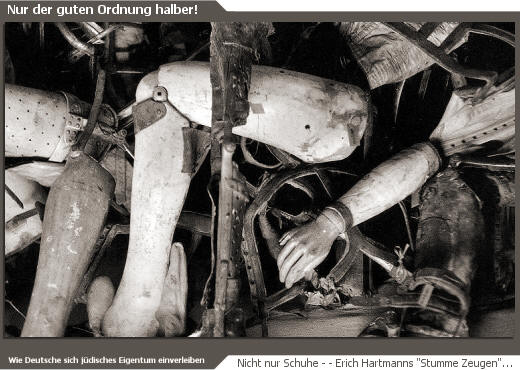

Nur der guten Ordnung halber!

Auch in Schöneiche bei Berlin wurde das Verschwinden jüdischer Nachbarn

verwaltet - "ordnungsgemäß".

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten an nahezu jedem Ort im Deutschen Reich

Juden und Nichtjuden, Christen und Nichtchristen gemeinsam. Auch in der

damaligen Gemeinde Klein-Schönebeck mit den Ortsteilen Grätzwalde, Fichtenau und

Hohenberge sowie im Gutsdorf Schöneiche und in der Villenkolonie Schöneiche

verhielt es sich so.

Unter den jüdischen Schöneichern waren Familien, die religiös lebten ebenso wie

Familien, die nur an den hohen Feiertagen die Synagoge aufsuchten, Familien, die

zum Christentum konvertiert waren und ihre Kinder hatten taufen und konfirmieren

bzw. firmen lassen ebenso wie Atheisten oder solche, die aus anderen Gründen aus

dem Judentum ausgetreten waren; es gab Frauen mit einem nichtjüdischen Ehemann

und Männer mit einer nichtjüdischen Ehefrau; es waren Familien, die in

Schöneiche ein eigenes Haus bewohnten oder aber zur Miete wohnten, und damals

wie heute gab es Wochenendschöneicher, die ihre Sommerhäuschen während eben

dieser Jahreszeit bewohnten.

Sie lebten in der Lindenstraße, in der Berliner Straße, in der heutigen

Geschwister-Scholl-Straße und Am Pelsland, in der Parkstraße, am Kieferndamm und

vielen anderen Straßen. Sie waren Schöneicher wie ihre Nachbarn und

unterschieden sich in nichts von diesen. Unter ihnen waren wohlhabende Familien

ebenso wie Familien oder Alleinstehende, denen es wirtschaftlich nicht gut ging.

Auch in dieser Hinsicht unterschieden sie sich nicht von den nichtjüdischen

Schöneichern.

Sie übten Berufe aus wie eben Schöneicherinnen und Schöneicher es tun, damals

wie heute: Die Bandbreite reichte von der Kohlenhändlerin und dem kaufmännischen

Angestellten bis zum Stadtschularzt und zur Strumpfwarenverkäuferin, vom

Bildhauer über die Schneiderin bis zum Schlachtermeister. Der durchschnittliche

Schöneicher der damaligen Zeit war der "Angestellte", auch in diesem Punkt

unterschied sich die jüdische nicht von der nichtjüdischen Bevölkerung

Schöneiches.

Vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten lebten in Schöneiche bei Berlin

mehr als 150 jüdische Menschen.

Die Ausstellung "Ich besaß einen Garten in Schöneiche bei Berlin" - Zeugnisse

des verwalteten Verschwindens jüdischer Nachbarn umfasst etwa 70 Dokumente aus

Archiven (Brandenburgisches Hauptstaatsarchiv Potsdam, Landesarchiv Berlin,

Bundesarchiv Berlin) sowie historische Fotos. Sie dokumentieren beispielhaft das

Verschwinden - Vertreibung und Vernichtung - unserer jüdischen Nachbarn.

Von Mai bis Ende Juli 2001 war die Ausstellung erstmalig in den Fluren des

Rathauses von Schöneiche bei Berlin zu sehen. Mit der Wahl des Ausstellungsortes

wollte die Autorin daran erinnern, dass auch in Amtsstuben eben dieses Rathauses

an Vertreibung und Ermordung unserer jüdischen Nachbarn mitgewirkt wurde. Die

Ausstellung traf in der Bevölkerung auf so großes Interesse, dass sie an

weiteren Orten der Region gezeigt wird, vom 8. November bis 31. Dezember im

Landratsamt Beeskow.

Anregungen und weitere Hinweise zur Geschichte der jüdischen Schöneicher sind

sehr willkommen, auch wenn inzwischen, infolge der Ausstellung, ein Buch

erschienen ist.

"Ich besaß einen Garten

in Schöneiche bei Berlin"

von Jani Pietsch

EUR 24,90, kostenlose Lieferung, gewöhnlich versandfertig bei Amazon in 2 Tagen.

Broschiert - 300 Seiten - Campus Verlag, Erscheinungsdatum: März 2006

[Bestellen?]

Nach dem größten

Massenraubmord der Geschichte:

Ausgeplündert und auf

Almosen angewiesen

Warum sind denn praktisch alle

jüdischen Gemeinden in Deutschland von heute mittellos und "reich" nur noch an

Schulden?... |