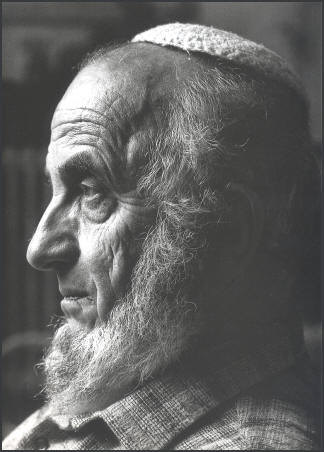

Philosoph und Rabbiner,

Jerusalem

Geb. 1916 in Halle

HK: Herr Professor Fackenheim, gibt es in Ihrer Kindheit und Jugend, in

Ihrer Familiengeschichte vielleicht auch schon, Schlüssel für das, was

später Ihre Arbeit und Ihr Denken bestimmt hat?

EF: Unsere Familie hatte schon lange als nichtassimilierte jüdische

Familie in Deutschland gelebt, in Hessen von der väterlichen Seite her, in

Schlesien von der mütterlichen, und dann eben in Halle, wo mein Urgroßvater

schon Rabbiner war. Mein Vater hat sogar einmal versucht, einen Stammbaum

aufzuzeichnen, aber der ist dann später mit allem anderen verlorengegangen.

Wir haben damals die »Assimilanten« ziemlich verachtet Andererseits waren

wir selber ja auch nicht orthodox. Wir haben eben das liberale Judentum als

unseren Standort gesehen und dachten, es hatte in Deutschland einen festen

Platz Damit haben wir uns gewaltig geirrt, aber so dachten wir damals.

Die jüdische Gemeinde in Halle war eine kleine, der Rabbiner war nicht sehr

inspirierend. Er hat viel gewußt, aber man hatte den Eindruck, daß er dort

mit den Jahren etwas versauert war. Trotzdem waren für mich als Kind die

religiösen Eindrucke sehr stark. Das lag auch an der Musik, der jüdischen

religiösen Musik, die mich damals tief beeindruckt hat. Die Reden des

Rabbiners waren gelehrt und langweilig. Aber vielleicht besser, als wenn sie

spannend, aber nicht gelehrt gewesen wären. Sie hatten Substanz. Als ich

anfing, mich für die jüdische Religion zu interessieren, wurde der

langweilige Mensch plötzlich interessant, denn er wußte sehr viel von der

Tradition, nur wollte es keiner hören. Das ist sehr schlecht für einen

Menschen. Wenn er am Rabbinerseminar in Berlin unterrichtet hätte, wäre er

ein ganz anderer Mensch gewesen. Er hat die Grundideen klar dargestellt.

Ich habe seither nie wieder eine Synagoge gefunden, wo ich mich wirklich

zu Hause gefühlt habe. Die Musik war anders, die Tradition war anders. In

solchen Dingen ist man von der Kindheit geprägt. Diese deutsch jüdische

Kultur ist dann untergegangen. Die Tragik, mit der alles geendet hat, zeigt

sich an der Bibelübersetzung von Buber und Rosenzweig. Meiner Meinung nach

war Rosenzweig der letzte große deutsche Jude. Was der Ihnen zu sagen hatte,

wenn er heute noch leben wurde, wäre tiefer als alles andere. Wenn

Rosenzweig gesagt hat, man solle Bachmusik in die Synagogen bringen - das

wäre eine gewaltige Synthese gewesen. Rosenzweig und Buber wollten die

deutschen Juden zum Judentum zurückbringen, aber es war ja fraglich, ob die

alle Hebräisch lernen würden. So wollten sie, um den hebräischen Geist

dennoch vermitteln zu können, die Bibel ins Deutsche übersetzen. Das taten

sie auch. Als sie mit der Übersetzung fertig waren, gab es keine deutschen

Juden mehr. Nehmen Sie das als ein Symbol der Tragik dessen, was damals

passierte. Die Nazis haben nicht nur deutsche Juden ermordet, sondern auch

das deutsche Judentum, wie es gewesen war. Wie es gewaltig angefangen hatte

mit Moses Mendelssohn und wie es sich auch noch in Heine ausdruckte, der

hundertprozentiger Deutscher und hundertprozentiger Jude sein wollte und

dadurch einfach zerrissen wurde - und der übrigens immer noch mein

Lieblingsdichter ist.

HK: Was liegt in dem Wort Heimat für Sie für eine Bedeutung?

EF: Heimat, das gibt es nicht mehr. Ich kann das Wort nicht mehr

benutzen. Die Nazis haben das Wort zerstört. Sie haben soviel zerstört.

Als ich jetzt wieder einmal in Berlin war, habe ich gesehen, daß es die

Kantstraße immer noch gibt. Die Straßennamen sind noch dieselben, aber die

alte Kultur scheint verschwunden zu sein. Ich war in Halle noch ganz

selbstverständlich auf demselben Gymnasium wie mein Vater vor mir. Wir

hatten sogar zum Teil dieselben Lehrer. Und später, 1939, als ich schon in

Sachsenhausen gewesen war und noch eine Sechswochenfrist hatte, das Land zu

verlassen, als möglichst niemand mit mir zusammen gesehen werden wollte, da

hat mein Griechischlehrer mich zu sich nach Hause eingeladen. Er hatte zwei

gewidmete Exemplare von Martin Bubers »Königtum Gottes«, eins für sich

selbst, eins für mich. Und er hat mir gesagt, Sie müssen jetzt weg, aber Sie

müssen mir versprechen, wieder zurückzukommen. Deutschland wird zerstört

werden, und wir brauchen solche Leute wie Sie, um es wieder aufzubauen.

Ich habe ihm damals geantwortet, daß ich ihm das zwei Jahre früher noch

versprochen hatte. Daß ich aber inzwischen wußte, daß das jüdische Volk mich

wohl dringender brauchen würde als das deutsche. Auch mir war damals schon

völlig klar, daß Deutschland zerstört werden wurde, es ist verrückt. Wenn

ich heute trotz allem überhaupt noch von Heimat reden kann, dann meine ich

damit Jerusalem. Bis zum Sechstagekrieg hätte ich wohl noch gesagt Kanada

sei meine Heimat. Aber die drei Wochen vor dem Krieg waren für mich eine

dramatische Erfahrung, für mich und auch für meine Frau. Ich habe mir damals

gedacht, wenn noch ein zweiter Holocaust passiert, dann überlebe ich das

nicht. Möchte es auch gar nicht überleben. Und was hat die anständige Welt

damals getan? Gar nichts. So sind wir letzten Endes wirklich aus

Pflichtgefühl hierhergekommen.

HK: Bedeutet, jüdisch zu sein, zum Judentum zu gehören, für Sie eine

besondere Pflicht?

EF: Ja. Das war schon immer so. Ich möchte sagen, das Pflichtbewußtsein

war sehr groß. Dabei war es erst einmal sozusagen negativ. Meine

unmittelbare Reaktion auf 1933 war die: Es muß auf diesen beispiellosen

Angriff von jüdischer Seite eine Antwort geben. Das war anfangs mein Motiv,

das Judentum zu studieren. Erst mit den Jahren fand ich eine ganz gewaltige

Tiefe darin.

Die Juden haben sich wohl in jeder Generation gefragt: Wieso soll man

einfach weitermachen? Und jeweils fand man die Antwort in einer immer wieder

neuen Erfahrung der Bibel. Als Cyrus kam und den babylonischen Juden sagte:

Ich habe euch befreit, ihr könnt nach Jerusalem zurückkehren - wieso taten

sie es? Sie waren doch nicht mehr die ursprünglich in die Gefangenschaft

Geführten, sondern deren Kinder und Enkel. Wieso sind sie dennoch

zurückgegangen? Ich würde sagen: Das Hauptmotiv war eine gewisse Treue. Sie

hatten Jerusalem nicht vergessen. Es wäre sicher bequemer gewesen, in

Babylonien zu bleiben. Viele haben es ja auch getan. Aber das Judentum ist

eben doch immer wieder gelebt worden.

Der ganze Jüdische Kalender, der mich schon als Kind beeindruckt hat.

Jeder Freitag ist ein Wiedererleben. Die Jom Kippur-Erfahrung war es, die

Rosenzweig dazu bewegt hat, nicht zum Christentum überzutreten. Und bei mir

war es, auch schon in der Kindheit, ähnlich. Ein Grund zum Beispiel, warum

ich lernen wollte, war, daß mein Vater zwar in gewisser Weise fromm war,

aber nicht viel gewußt hat. Er hat gelesen, aber nicht verstanden, was er

gelesen hat. Er konnte auch nicht genug Hebräisch. Und da dachte ich: Wenn

mein Vater derartig treu ist, daß er das liest, ohne es zu verstehen,

wieviel mehr kann man da finden, wenn man es wirklich versteht. Und ich habe

ungeheure Sachen gefunden.

HK: Und wenn Sie den Begriff der Pflicht mehr auf Ihr Leben beziehen?

EF: Da ist dann auch Neigung dabei. Dieser Kantische Dualismus von

Pflicht und Neigung ist hier eigentlich gar nicht anwendbar. Denn was die

Nichtjuden so selten verstehen, und das geht schon aufs Neue Testament

zurück, daß das Gesetz nicht entwürdigt, überhaupt keine Last bedeutet. Der

Jude freut sich des Gesetzes. Wobei »Gesetz« gar keine so gute Übersetzung

von »Mizwah« ist. Jeden Tag betet man, dankt man Gott, daß er Israel

gesegnet hat durch die Gesetze. Das hört sich nicht an wie eine Last. Nun

gibt es die Frage: Was ist besser? Wenn man das Gesetz erfüllt, weil man es

gerne hat, oder wenn man das Gesetz erfüllt, weil es das Gesetz ist? Und die

Antwort ist: das letztere. Denn dann tut man es um Gottes willen. Wenn man

es nur gerne tut, dann ist es lediglich eine Zeremonie.

HK: Was, glauben Sie, ist der Grund dafür, daß in den letzten beiden

Jahrhunderten so viele europäische Juden es ganz besonders im Geistesleben

zu Rang und Namen gebracht haben?

EF: Ich finde es richtig, was Leo Baeck zu diesem Thema gesagt hat. Der

Grund sei ein »zwiefacher«, meinte er. Zum einen hat nach der

jahrhundertelangen Ghettoverfolgung das erste freiere Atmenkönnen eine ganz

gewaltige Begeisterung hervorgebracht. Zum zweiten hatte es das Leben im

jüdischen Ghetto an sich, daß dort eine ungeheure Energie auf Lernen und auf

Studieren verwendet wurde. Diese, man kann sagen, unnatürliche Konzentration

auf das Lernen, das war der Widerstand der Juden im Ghetto gegen die

Verfolgung. Und wenn man das nicht versteht, versteht man überhaupt nichts.

Als ich damit anfing, den Talmud zu studieren, da wußte ich, wenn man das

wirklich alles lernen will, dann muß man sein ganzes Leben damit zubringen,

und das wollte ich erst einmal nicht. Ich empfand das als eine Last. Erst

nach Jahren habe ich verstanden, daß die ungeheure Gelehrsamkeit, die in den

Talmud Eingang gefunden hat, aufgestaute Energie war.

HK: Was hat sich dadurch geändert, daß es für ein Volk, von dem man fast

sagen möchte, es sei an die Zersplitterung und die Beschränkung schon

gewöhnt gewesen, jetzt doch ein Land gibt, in dem es Majorität besitzt und

Staatsnation ist?

EF: Das scheint mir von einer Bedeutung zu sein, die man noch gar nicht

ganz begriffen hat. Denn die Diaspora hat zwar viele positive Effekte

gehabt, aber auch zweifelhafte und schlechte. Als Kind wurde mir

beigebracht, daß, als der erste jüdische Staat von den Römern zerstört

wurde, dies in einem höheren Sinne ein Segen gewesen sei, »a blessing in

disguise«, wie man auf englisch sagt. Es sei zwar fürchterlich, aber doch

letztlich ein Segen gewesen. Der größte deutsch-jüdische Philosoph vor

Rosenzweig, Hermann Cohen, hat das gesagt. Es sollte bedeuten, daß, wenn das

jüdische Volk nicht mehr politisch gebunden, wenn es universal sei, es seine

Mission besser erfüllen könne. Nun, das scheint mir in der Retrospektive

falsch zu sein. Die Machtlosigkeit ist natürlich ein Segen, insofern, als

man nicht auf andere Leute schießen muß. Aber sie kann auch bedeuten, daß

auf einen selbst geschossen wird, ohne daß man sich wehren kann. Nie waren

Juden so hilflos wie während des Holocaust. Da fuhren die Züge nach

Auschwitz, und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Ich bin der festen

Überzeugung, daß, wenn nach dem Holocaust kein jüdischer Staat entstanden

wäre, die Demoralisierung so groß gewesen wäre, daß es über- haupt keine

Juden mehr geben würde, heute schon. Mit Ausnahme einiger Orthodoxer, für

die überhaupt nie etwas passiert.

Manche sagen, es sei etwas Schreckliches, einen Staat zu haben. »Jetzt

schießen wir selber auf andere Leute!« Buber hat das gesagt. Aber wäre es

nicht schlimmer, wenn man andere bitten müßte, auf jene Leute zu schießen?

Das sind Fragen der Staatsphilosophie, und mit ihr steht es ja heute überall

sehr schlecht. Nach dem, was passiert ist, daß die Verbrecher das Gesetz

übernommen haben. Deutschland war ein Rechtsstaat. Aus Deutschland kamen all

die großen Rechtsphilosophen, mit Hegel an der Spitze. Amerika, das ein

gesegnetes Land ist, hat mit Jefferson begonnen. Aber im Vietnamkrieg wußte

man plötzlich auch nicht mehr, was eine Staatsphilosophie ist. Wann schießt

man, wann schießt man nicht? Die Staatsphilosophie befaßt sich mit den

meiner Meinung nach schwierigsten Fragen überhaupt. Und dann kamen auch noch

die Kommunisten dazu, die dachten, es könne wohl kein großer Fehler sein zu

schießen, solange man nur ein Proletarier ist. Das ist ein schreckliches

Jahrhundert, in dem wir leben. Und ausgerechnet in diesem Jahrhundert müssen

die Juden ihre eigene jüdische Staatsphilosophie entwickeln. Das ist eine

ungeheure Aufgabe.

HK: Eine Frage, über die Sie selbst geschrieben haben: Wie soll man noch

glauben, wenn man erfahren hat, was in den Konzentrationslagern geschehen

ist? Warum hat Gott das zugelassen?

EF: Das ist natürlich die schwierigste Frage der jüdischen Theologie

heute. Als ich das Buch geschrieben habe, von dem Sie sprechen, habe ich

diese Frage bis aufs letzte Kapitel verschoben. Ich wollte nicht gleich im

ersten Kapitel darauf kommen. Ich haue Angst, jeder, der merkt, daß ich die

Frage nicht beantworten kann, würde sich vom Judentum abwenden. Das wollte

ich nicht. Schließlich hatte ich das Buch fertiggeschrieben bis auf diese

Frage. Ich wußte aber, daß man sie letztlich doch nicht vermeiden kann -

sonst hätte ich Hamlet ohne den Prinzen von Dänemark geschrieben.

Ich bin dann eines Tages hier in Jerusalem spazierengegangen und traf

einen jungen Menschen, der mich grüßte. Ich sage: »Ich weiß jetzt im Moment

gar nicht... Kenne ich Sie?« Und er: »Ja ja. Sie haben mal bei uns

gesprochen, ich war einer Ihrer Hörer.« Wir sind dann ins Gespräch gekommen,

und ich habe ihn gefragt, was er denn im Moment so treibe. Er habe gerade

seine Doktorarbeit fertiggestellt, über Rabbi Shapiro. Ich wußte, das war

der letzte chassidische Rabbi im Warschauer Ghetto. Predigten, die er

gehalten hatte, waren gefunden und veröffentlicht worden.

Ich bat dann den Studenten, er möge mir von diesen Predigten ein bißchen

erzählen. Nun, um das zusammenzufassen: Dieser Rabbi Shapiro hatte sich nie

auf diejenigen Juden im Ghetto eingelassen, die sagten, die Verfolgungen

durch die Nazis seien eine Strafe für ihre Sünden. Jahrelang blieb er dabei,

das seien Katastrophen, denen man keinen Sinn geben könne. So etwas sei

früher schon passiert, und die Juden hätten es immer überlebt. Aber nach

1942 hat er das nicht mehr gesagt. Seine Predigten änderten sich. Und eine

davon ist jetzt der Schluß meines Buches.

Sie wissen ja vielleicht, daß es eine der Aufgaben des Talmud ist, die

Bibel zu erklären. Widersprüche in der Bibel aufzulösen. Und nun gibt es da

zwei solche Stellen, eine bei Jeremias, wo steht, daß Gott in seinem Zimmer

weint, und eine andere, wo es heißt: Es gibt Jubel in Gottes Palast. Der

Talmud will jetzt wissen, wie es möglich ist, daß beides wahr ist. Und seine

Antwort lautet: Das eine geschieht im äußeren Zimmer und das andere im

inneren Zimmer.

Normalerweise würde man nun annehmen, daß die Freude im inneren Zimmer

ist, daß im Himmel das Leiden der Welt überwunden ist. Aber der Talmud sagt

das Gegenteil. Warum?

Rabbi Shapiro fängt da an, wo der Kommentar, ein mittelalterlicher

Kommentar, aufhört. Und er sagt: Im äußeren Zimmer ist Jubel, weil Gott sich

dort einfach verstellt, als ob diese ganze Sache ihn nichts angeht. Wieso

aber weint Gott gerade im inneren Zimmer, wo wir nicht hingelangen? Da Gott

unendlich ist, ist sein Leiden auch unendlich. Nun weiß Gott: Wenn sein

Leiden unendlich ist, dann darf es die Welt nicht berühren, denn sonst würde

die Welt zerstört werden. Darum ist es aus Liebe, daß Gott sich von uns

zurückgezogen hat, um in der Einsamkeit zu jammern. Und der Rabbi fügt noch

hinzu: Aber wir wollen doch das Leiden Gottes teilen. Können wir zu ihm

durchdringen?

Damit hört er auf. Das ist die ungeheuerlichste Antwort, die ich auf

diese Frage je gefunden habe: Daß Gott die Welt so geliebt hat, daß er sich

von ihr zurückgezogen hat, damit sie nicht von seinem Leiden zerstört werde.

HK: Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie mit dem Judesein eine bestimmte

Verpflichtung verbinden. Haben auch die Deutschen, die heute leben, eine

besondere Pflicht?

EF: Die Deutschen der jüngeren Generation sind nicht schuldig, das ist

keine Frage. Aber sie haben eine besondere Last zu tragen, ob sie wollen

oder nicht. Zumindest für einige ist auch selbstverständlich, daß man,

obwohl man keine Schuld hat, doch Verantwortung hat. Die deutsche Jugend

trägt die Verantwortung dafür, daß die Zukunft anders wird, als die

Vergangenheit war. Ich glaube, daß es wieder deutsche Denker geben muß, die

fragen: Was ist denn passiert in Deutschland, das mit Dichtern und Denkern,

von Kant bis Hegel begann und mit Hitler als Denker endete? Wie ist so ein

unvergleichliches Versagen möglich wie das von Heidegger, der vielleicht der

größte Philosoph des zwanzigsten Jahrhunderts war und bis zu seinem Tod

nicht ein einziges Wort über den Holocaust geschrieben hat? Ich kann nicht

verlangen, daß jeder Mensch sich mit diesen Dingen beschäftigt. Aber es

sollte zumindest einen einzigen Denker geben, der sagt: Ich habe keine

andere Aufgabe, als diese Geschichte durchzudenken, noch einmal, vom Anfang

bis zum Ende, um zu sehen, was da wirklich passiert ist. Denn was durch

Denken geschehen ist, muß durch Denken überwunden werden.

Weitere Informationen

zu

diesem Buch |

Quelle:

Jüdische Portraits

Photographien und Interviews von Herlinde Koelbl

Neuausgabe. Mit 80 s/w-Abbildungen

S. Fischer Verlag

[BESTELLEN]

Achtzig Photographien und Gespräche

portraitieren die letzte Generation jüdischer Deutscher, die noch in das

intellektuelle und geistige Klima der deutsch-jüdischen Symbiose

hineingeboren wurde - und die dann dessen Zerstörung erleben musste.

|