Ayala Goldmanns familiäre Erinnerungen

Von Roland Kaufhold

„Es gibt hier keine Ausländerfeinde, das Essen ist fantastisch“, sagte er ihr. Da lebte Prof. Shraga Goldmann, der Vater der Autorin Goldmann, in einem Ulmer Pflegeheim. Wenig später dann: „Nimm das doch nicht so ernst. Lach einfach drüber“ (S. 13). Wenn man seelisch überleben möchte, muss man verdrängen, das Furchtbare, das Zerstörerische beiseite schieben können.

Ende 2017 stirbt Vater Shraga. Es finden sich in Ulm ausreichend Männer, um einen Minjan für den gottlosen Juden und Sozialdemokraten zu bilden. Spätestens als er als 12-Jähriger in Palästina seine Tante Sonja entdeckt zu haben glaubte, was sich als Irrtum heraus stellte – Sonja war wie so Viele ermordet worden – erschien ihm der Glaube an einen Gott, der dies zugelassen hat, als fragwürdig.

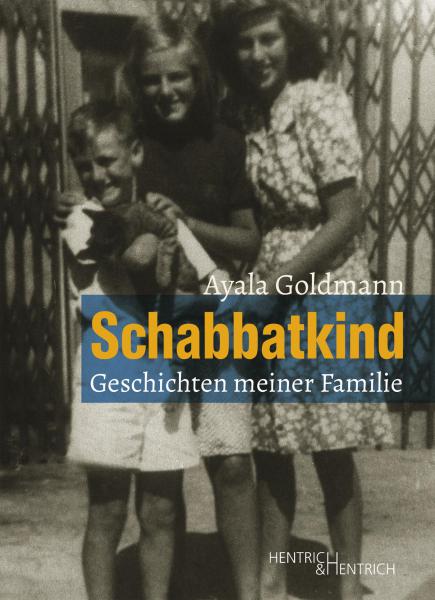

Ayala Goldmann erzählt in ihrem autobiografischen Buch „Schabbatkind“, nach dem Dahingehen ihres Vaters, in literarisch berührender Weise von ihrer durch die Shoah geprägten Familie.

1935 in Berlin geboren gelang ihr Vater mit seinen Eltern 1938 in das rettende Palästina. Als er 22 war starb sein eigener Vater in Israel, zwei Jahre später ging der Kibbuznik und Sozialist „dennoch“ nach Deutschland zum Medizinstudium. 1972 tritt er eine Stelle an der Abteilung für Transplantationsimmunologie an der neu gegründeten Universität in Ulm an, Ulm sollte der Schwerpunkt seines wissenschaftlichen Wirkens bleiben.

Familiäre Spurensuche

Nach seinem Tode machte Ayala Goldmann sich auf die Spurensuche. Das Schicksal der ermordeten Verwandten versucht sie nachzuerzählen, viel Gesichertes lässt sich nicht finden. Der Teil der Familie, dem die Rettung nach Israel gelang, sprach nicht mehr über die in Europa ermordeten Familienmitglieder: „Es war eine versunkene Welt. (…) Das waren alles Tote, wir haben nicht gefragt“, erzählt Shraga seiner Tochter einmal (S. 43)

Bei einer Tante in Israel findet die Autorin einen Familienstammbaum, den rührt sie für viele Jahre nicht mehr an. „Es gibt keine Überlebenden.“ (S. 47) Über 13 Verwandte, die spurlos verschwanden. Über die 900.000 Ermordeten von Treblinka gibt es keine Unterlagen.

Dann macht sich die Autorin doch auf die Suche. Die Konfrontation mit den Millionen sinnlos und vorsätzlich von den deutschen Ermordeten, darunter den gesichtslosen Verwandten, überwältigt die nun 49-Jährige: „Ich bin eingesargt. Mein Gefängnis hat sechs Wände aus getäfeltem Holz, wie die schweren Türen in unserem Wohnzimmer in Berlin, die mich von allen Seiten einschließen. Wenn niemand mich hört, werde ich lebendig begraben. Ich schreie, damit ich gerettet werde.“ (S. 65f.) Dann erinnert sie sich einer der vielen Lebensweisheiten ihres gottlosen Vaters: Das Leben habe „keinen Sinn“ (S. 66), aber man solle es genießen.

Neve Shaanan

Dann Besuche in Neve Shaanan, heute ein Teil Haifas, wo ihr Vater anfangs aufwuchs. Die Autorin erinnert an den Disput mit den linken israelischen „neuen Historikern“ über den 1948er Krieg und dessen Folgen. Für ihren Vater, der lebenslang für Frieden und Aussöhnung eintrat, waren die Widersprüche offenkundig, er hatte sie erlebt: Nicht nur die rechtsterroristischen Ezel-Leute, auch die Kämpfer der Hagana versetzten die Palästinenser in Angst. Aber sie lebten auch selbst fortdauernd in Angst. Erst nach 1948 war es ihrem 1935 geborenen Vater wieder möglich, von Neve Shaanan mit dem Bus nach Haifa zu fahren, ohne Angst vor Angriffen.

Israelische Verwandte erzählen ihr viel über ihren Vater, diese Erzählungen wachsen für den Leser mit den geschilderten Erinnerungen der Autorin zusammen. Das Leben im jungen Staat Israel, mit all seinen täglichen Schwierigkeiten, wird lebendig. Von 1954 bis 1957 ist der Vater bei der Armee, kämpft im Suezkrieg als Funker, dann lebt er im armen, linken Kibbuz Gadot. Nach dem Tode Stalins 1953 folgt eine Grundsatzdiskussion, aber keine Trauer. Ihr Vater schlägt sich als Kibbuznik durch, macht dort alles. 1959, da ist er 24, darf er mit Erlaubnis seines Kibbuz studieren, ein Privileg, die Solidarität der Kibbuznik hält: „Bis zu seinem Tod blieb er offiziell beurlaubtes Kibbuzmitglied von Gadot“ (S. 95). Er hat kein Geld, so entsteht die Idee eines Studiums in Deutschland – 1959, sechs Jahre vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen Deutschlands mit Israel. Die Verhandlungen und Debatte über „Wiedergutmachungs“zahlungen Deutschlands an Israel wenige Jahre nach der Staatsgründung Israels riefen in Israel massive innenpolitische Auseinandersetzungen hervor.

Er geht in die ihm völlig fremde Universitätsstadt Hamburg. Seine Mutter Ides weint bei seinem Abschied, ein Jahr später stirbt sie.

Hamburg

Neuanfang in Hamburg, mit 24. Ihr Vater muss erst „richtig“ deutsch lernen, dann lernt er eine fünf Jahre jüngere Deutsche kennen, sie werden ein Paar. Neun Jahre später sollte die Autorin zur Welt kommen. Dann ein gemeinsamer Besuch in Israel, seine Freundin darf sogar den Kibbuz Gabot, unweit der syrischen Grenze gelegen, besuchen, als erste Deutsche überhaupt. Die Beziehung zu den deutschen Eltern von Sybille erweisen sich als erwartet kompliziert-ablehnend, Shraga verfügt über die Fähigkeit, dies einfach auszublenden – er liebe „eine junge Frau“, nicht deren Mutter (S. 117). Später konvertiert ihre Mutter, aus innerer Überzeugung. Der erste Rabbiner verweigert dies, der Zweite ist zwar auch eigentlich dagegen, möchte der zukünftigen jüdische Familie jedoch nicht im Wege stehen. 1971 gehen sie nach Aarhus, Shragas Karriere als Transfusionsmediziner beginnt. Ein Jahr später dann die Stelle in Ulm, der Beruf füllt ihn aus. Deutschland macht dem jungen Israeli keine Angst, hier möchte er leben. Pläne zur Rückkehr nach Israel verschiebt er, Israel wird zum familiären Urlaubsland, dort fühlen sie sich zu Hause: „1976 fuhren wir wieder mit dem Schiff nach Israel, 1977 stiegen wir für unsere Israel-Reisen auf das Flugzeug um.“ (S. 127)

Lebendig schildert die Autorin in Stichworten Episoden der politischen Entwicklung Israels, aus der Perspektive ihrer Eltern und deren israelischen Verwandten. In Deutschland schließt sich der Atheist „dennoch“ einer jüdischen Gemeinde an. „Wir halten den Schabbat nicht. (…) Meine Frau weiß mehr als ich über jüdische Gebete und Gesetze“ notiert er in seinem Tagebuch (S. 132) Sie sind höchstens einmal im Jahr in der Synagoge, um gute Freunde zu treffen. Politisch engagieren sie sich Anfang der 1980er Jahre in der Friedensbewegung. Die seinerzeitige „Nachrüstungsdebatte“ war ein zentrales politisches Thema Anfang der 1980er Jahre. Sie war auch innerhalb der SPD und der FDP umstritten und gefährdete die sozialliberale Koalition. Im Mai 1981 drohten sowohl Kanzler Schmidt wie auch Genscher ihren Parteien mit Rücktritt.

Verraten von den eigenen Genossen

Ihr Vater kämpft offen gegen Nazis, baut sich vor ihnen mit dem Ruf „Kriegsverlierer!“ auf. Die Euphorie wird rasch durch Momente der Resignation ersetzt, als er den allgegenwärtigen, subtilen Antisemitismus großer Teile der deutschen Friedensbewegung erlebt. Er fühlt sich „verraten von den eigenen Genossen“ (S. 133). Seine Identität als Wissenschaftler, der mit seinen medizinischen Erkenntnissen unmittelbar Leben zu retten vermag, schützt ihn, das Leben in Deutschland trotz aller politischen Enttäuschungen zu ertragen. In persönlicher Weise erzählt sie vom Tod ihres Vaters.

Onkel Rudi und Angela Merkel

Dann ein Sprung in die verwirrende Familiengeschichte, zu den Toten, über die sie nur wenig weiß. Die innerfamiliären Gespräche über die Toten, über Auschwitz, die Lektüre solcher Bücher schon als Achtjährige überfordern sie seelisch, sie blockiert, kann „das alles nicht mehr hören, die schrecklichen Geschichten, die damaligen Auseinandersetzungen“ (S. 151). Besuche in Auschwitz vermag sie zu umgehen.

Als junge Frau geht sie nach Israel, arbeitet kurz in Yad Vashem und ist erleichtert, als sie einen Anlass findet, den Job nach wenigen Wochen wieder zu schmeißen. Dann das Lebendige, der Triumpf über das Böse in Gestalt ihres Onkels Rudi. Mit 99 spielt dieser eine kleine Rolle in einem Kinofilm, 2014 feiert er seine Geburtstagsparty zu seinem 100.ten. Im Hintergrund schlagen die Rakete aus Gaza in Israel ein.

Dann doch eine Szene einer überraschenden Rührung. Ayala Goldmann nimmt 2019 an einer Journalistenreise mit Angela Merkel nach Israel teil. Angela Merkel spricht, in einfacher, dichter Weise über die Verantwortung, die innere Schuld angesichts konkreter Toter in der Familie. Die schlichte, persönliche Art, in der Merkel spricht, berührt die Autorin. Nun weiß sie für sich selbst, dass es richtig war, „dennoch“ nach Auschwitz zu fahren. „Ich musste diesen Ort aufsuchen, weil es ihn gibt.“ (S. 163)

Ein schmales, dichtes, für einige Leser möglicherweise verwirrendes Erinnerungsbuch.

Ayala Goldmann: Schabbatkind. Geschichte meiner Familie. Berlin: Hentrich & Hentrich 2021, 182 S., 19,90 Euro. Bestellen?