Die abenteuerliche Lebensgeschichte eines jüdischen Arbeiterkindes aus Sievering zu den Ojibwe in Minnesota. Ein Besuch bei Robert Treuer und seiner Familie…

Von Thomas Schmidinger

Erschienen in: Nu, Jüdisches Magazin für Politik und Kultur 4/2010

Mitten in den Wäldern im Norden Minnesotas zwischen der kleinen Stadt Bemidji und der Leech Lake Reservation der Ojibwe Nation steht ein kleines Haus, das sich auf den ersten Blick wenig von anderen Farmhäusern in diesem entlegenen Landstrich im äußersten Norden der Vereinigten Staaten unterscheidet. Nur wer näher tritt, sieht die Mesusa im Türrahmen. Hier lebt Robert Treuer, Sozialdemokrat und Gewerkschafter, Ojibwe und Österreicher, Sieveringer und US-Bürger, Jude, Lehrer, Schriftsteller und Farmer.

Robert und Anton Treuer vor dem Haus Robert Treuers

Als Achtjähriger erlebte der in eine sozialdemokratische jüdische Arbeiterfamilie in Sievering hineingeborene Robert Treuer den 12. Februar 1934 mit. „Ich habe die Kämpfe gesehen und kann mich noch gut daran erinnern, wie der Karl Marx Hof ausgesehen hat, nachdem ihn das Bundesheer zusammengeschossen hat“, erzählt er mit Blick auf eine große Schwarz-Weiß-Aufnahme des Karl Marx Hofes, der gemeinsam mit einem Foto seines Vaters Fritz in den Bergen bei Bad Aussee über seinem Schreibtisch hängt: „Ich bin nach der Schule immer zu den Kinderfreunden gegangen. Nach dem Februar ’34 wurden diese geschlossen.“

Dass sein Vater regelmäßig sozialdemokratische Zeitungen und Infomaterialien aus der Tschechoslowakei, wo sich die Parteispitze in Sicherheit bringen konnte, nach Wien schmuggelte und hier verteilte, erfuhr er erst Jahre später: „Meine Eltern versuchten, solche Informationen von mir fernzuhalten. Bei einem Volksschulkind weiß man ja nie, ob ihm das nicht einmal rausrutscht.“ In dieser Zeit drohte der Familie politische Verfolgung durch das austrofaschistische Regime. Aber auch der Antisemitismus brach nicht erst 1938 über die Familie herein. Obwohl sich die Treuers als assimilierte Arbeiterfamilie nicht als religiöse Juden begriffen, wurden sie von der antisemitischen Umgebung primär auf ihre jüdische Herkunft reduziert. Robert Treuer musste dies bereits an seinem ersten Schultag erleben. Der Schulunterricht wurde auch in Wien mit einem Vaterunser begonnen, das der kleine Robert ganz selbstverständlich mitsprach. Der Lehrer klopfte daraufhin wutentbrannt auf den Tisch und schrie den Tafelklassler an: „Du darfst das nicht mitbeten! Ihr habt ja unseren Jesus ermordet!“

„Ich war damals das einzige jüdische Kind in unserer Nachbarschaft. Ich bekam noch sehr oft zu hören, dass wir Jesus gekreuzigt hätten, und wurde immer wieder von den anderen Kindern verprügelt.“ Seine Eltern wollten sich in die Streitereien der Kinder nicht einmischen, da der Vater der Meinung war, dass es besser wäre, wenn ein jüdisches Arbeiterkind selbst zu kämpfen lerne.

„Und ich lernte zu kämpfen!“ erklärt er mit trotziger Stimme, die bis heute jenen Kampfgeist erahnen lässt, der wenige Jahre später lebensnotwendig werden sollte.

Für den politisch bewussten Vater war bereits unmittelbar nach dem „Anschluss“ 1938 klar, dass die Familie das Land verlassen müsse. Seiner Mutter Mia war, sich der herannahenden Katastrophe nicht bewusst. Schließlich setzte sich jedoch der Vater durch und schickte die Mutter mit dem Zwölfjährigen illegal über die Grenze nach Belgien. Als Ironie der Geschichte kam ihnen dabei der rassische Antisemitismus der Nazis zu Hilfe. In Achen, kurz vor der Grenze, wurde eine ganze Gruppe jüdischer Flüchtlinge ohne Papiere aus dem Zug geholt.

Auch Mia und Robert Treuer waren bereits von Bewaffneten umstellt. Die groß gewachsene blonde Mutter sah für deren Rassenlehre so „arisch“ aus, dass es ihr gelang, ihren Sohn an der Hand zu nehmen und so zu tun, als wäre sie fälschlicherweise in einen Kreis jüdischer Flüchtlinge geraten. Im Bahnhofsrestaurant wartend sprangen sie in letzter Minute wieder in den Zug. In England arbeitete die Mutter als Kindermädchen bei einer Familie auf dem Lande. Allerdings durfte sie dort ihren Sohn nicht mitnehmen. Der Zwölfjährige kam deshalb in eine Internatsschule, in der so schreckliche Zustände herrschten, dass ihm schließlich sein Onkel, der sich ohne Papiere in London aufhielt, half, in einem Flüchtlingscamp für spanische Republikaner im Kensington Park Unterschlupf zu finden. Schließlich fand sich ein Platz in einer Internatsschule der Quäker in Waterford in Irland für ihn. Diese Schule stellte das genaue Gegenteil der ersten Erfahrungen im Londoner Internat dar. Die Quäker waren für ihre gewaltlosen und emanzipatorischen Erziehungsmethoden bekannt. Statt Gewalt und sexuellen Übergriffen erlebten hier die Schützlinge einen sicheren Ort, an dem sie beginnen konnten, ihre traumatischen Erfahrungen aus Deutschland und Österreich zu verarbeiten. Die Schule hinterließ bei ihrem damaligen Schüler aus Wien einen solch nachhaltigen Eindruck, dass er sie 1986 noch einmal besuchen sollte, um sich bei den dortigen Quäkern zu bedanken.

Dem Vater gelang es nach schweren Misshandlungen erst nach dem Novemberpogrom, Wien legal zu verlassen. Ende 1938 fand die Kernfamilie in England wieder zusammen. Die meisten anderen Verwandten konnten nicht mehr rechtzeitig entkommen. Nur ein Cousin lebt heute in Haifa. Alle anderen wurden in der Shoah von Deutschen und Österreichern ermordet. Im Februar 1939 verließ die Familie Treuer England auf einem deutschen Schiff in Richtung Vereinigte Staaten. Der mittlerweile um einige „survival skills“ – wie er heute sagt – reichere Robert Treuer riss auf hoher See schließlich ein Schild von der Eingangstüre zum Speisesaal auf dem „Eintritt für Juden verboten!“ zu lesen war. In New York betrat er schließlich den Boden jenes Landes, das ihm zu einer neuen Heimat werden sollte.

Über bereits im amerikanischen Exil lebende österreichische Sozialdemokraten gelang es, einen Kontakt zu sozialistisch orientierten Quäkern aufzubauen. Der Vater half bei der Wiedererrichtung einer Quäker-Schule in Iowa mit, in der Flüchtlingskinder aus Europa aufgenommen werden sollten. Schließlich landete die Familie durch einen Zufall in Ohio, wo die Mutter eine österreichische Bäckerei und Konditorei eröffnete, die sie mit ausrangierten Möbeln eines lokalen College einrichtete.

Mit dem Kriegseintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg wollte auch Robert gegen die Nazis mit der Waffe in der Hand kämpfen. Er versuchte, freiwillig einzurücken, wurde dann aber zu seiner Enttäuschung erst 1944 in die Armee aufgenommen. Was ihn allerdings noch mehr enttäuschte, war die Tatsache, dass er dort keine Nazis erschießen durfte, sondern Japanisch lernen musste, um schließlich in den Philippinen eingesetzt zu werden. Nach seiner Rückkehr 1946 entschied sich der mittlerweile mit seiner ersten Frau Nancy Nelson verheiratete junge Mann zu einer Arbeit, die im besten Sinne die sozialdemokratische Tradition seiner Familie fortsetzte. Robert Treuer wurde Funktionär und Aktivist einer amerikanischen Gewerkschaft. Nach einem besonders militanten und langwierigen Streik in Wisconsin wollte er nicht in das als nächsten Einsatzort vorgesehene Detroit und bereiste das westlich von Wisconsin gelegene Minnesota. In Bemidji, einer Kleinstadt im Norden des Landes, hatten die Eltern seiner Frau ihren Alterssitz. Hier hörten die beiden schließlich, dass eine in Konkurs gegangene Farm durch eine Bank zum Verkauf stünde.

In diesem Moment unterbricht Robert Treuer seine Erzählung und führt mit den Worten „Ich muss Euch etwas zeigen“ in sein Schlafzimmer. An der Wand gegenüber seinem Bett hängt ein Bild einer schön gemalten Landschaft mit Wäldern und Seen: „Das ist das einzige Bild, das meine Familie von Wien retten konnte. Ich habe es als Kind immer angesehen, und als ich dann hierher kam, um die zum Verkauf stehende Farm anzusehen, wusste ich, dass das genau dieses Bild ist. Ich wollte hier und nirgendwo anders leben.“

Da niemand sonst für die Farm mitbot, gelang es, mit sämtlichen Ersparnissen und dem aktuellen Gehaltsscheck als Draufgabe die Farm zu erstehen. Der Boden versprach jedoch weder eine erfolgreiche Viehzucht noch einen ertragreichen Getreideanbau. So bepflanzte Robert Treuer seine Farm im Laufe der Jahre mit über einer halben Million Bäume und heuerte selbst als Lehrer in der Cass Lake High School im nahegelegenen Reservat der Ojibwe Indians an: „Bis dahin wusste ich nichts über die Ojibwe und die Situation der Indianer in den USA. Klar habe ich als Kind Karl May gelesen. Aber da bekommt man ja nur ein Zerrbild mit und erfährt nichts über das wirkliche Leben der Menschen.“ Daran sollte sich rasch etwas ändern. Robert Treuer lernte nicht nur, wie man „wilden Reis“, das in den Seen wachsende traditionelle Grundnahrungsmittel der Ojibwe, erntet und auf die Jagd geht. Dem kritischen linken Geist fielen auch rasch die Ungerechtigkeiten auf, mit denen die USA, genauer gesagt Polizei, Justiz und das Bureau of Indian Affairs (BIA), den Ojibwe gegenüber agierten. Er beobachtete die extreme Armut und die politische Entmündigung in den Reservaten und die daraus resultierenden sozialen und familiären Probleme. Als schließlich ein Freund von ihm zum Commissioner of Indian Affairs ernannt wurde, schrieb er ihm ein langes Gratulationsschreiben, das zugleich eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation enthielt. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der neue Commissioner schlug dem alten Gewerkschafter vor, doch statt den Industriearbeitern in Zukunft den Ojibwe in den Reservationen von Leech Lake, Red Lake und White Earth in der Umgebung von Bemidji bei ihrer Selbstorganisation zu helfen.

Treuer machte es ein wenig anders: Von nun an offiziell auf der Gehaltsliste des BIA, versuchte der jüdische Sozialdemokrat aus Wien, die Bevormundung durch das BIA zu überwinden und den Betroffenen zu helfen, sich selbst zu organisieren und für ihre Rechte zu kämpfen. Als es Robert Treuer schließlich sogar gelang, einen rassistischen Richter und eine Polizeiführung, die für zahlreiche Übergriffe auf Ojibwe verantwortlich war, auszuhebeln und ihre Abberufung zu erreichen, war Treuer längst ein in der ganzen Region bekannter „Organizer“ für die Ojibwe geworden.

Als das BIA den kritischen Geist schließlich versuchte loszuwerden, war seine Position bei den Ojibwe bereits so gefestigt, dass auch seine Absetzung nichts mehr an seiner wichtigen Rolle ändern konnte. Durch die Heirat mit seiner zweiten Frau Margaret, einer Ojibwe aus der Leech Lake Reservation, wurden schließlich auch familiäre Banden geknüpft. Eines Tages ließ ein befreundeter Ojibwe-Ältester bei ihm anfragen, ob er denn Interesse hätte, von ihm adoptiert zu werden. Für die Kulturen vieler Native Americans spielen Adoptionen in den eigenen Clan bis heute noch eine sehr wichtige Rolle. In einer Zeremonie wurde ihm schließlich der Namen Wahsay gabow, der Licht- Mann, gegeben. „Ich habe meine ganze größere Familie durch die Nazis verloren. Durch diese Adoption hatte ich plötzlich wieder eine Verwandtschaft!“ Aber auch seine eigene Familie ist heute alles andere als klein. Zu den drei Kindern mit seiner ersten Frau kamen noch vier weitere mit seiner zweiten Frau hinzu. Mittlerweile ist Robert Treuer Großvater von 26 Enkeln. Zwei seiner Söhne, Anton und David Treuer, beschäftigen sich intensiv mit dem kulturellen und sprachlichen Erbe der Ojibwe und stellen heute zwei der wichtigsten Ojibwe-Intellektuellen dar. Anton Treuer, der nach seinem Studium in Princeton wieder nach Bemidji zurückgekehrt ist und mit seiner Frau und seinen acht Kindern ein Haus weiter auf der Farm seines Vaters lebt, ist heute Professor für die Ojibewe- Sprache an der Bemidji State University. Er ist Verfasser einer weit verbreiteten Einführung über die Ojibwe in Minnesota, mehrerer anderer Bücher und des Oshkaabewis Native Journal, der einzigen wissenschaftlichen Zeitschrift in Ojibwe.

Sein jüngstes Buch beschäftigt sich mit Bagone-giizhig, dem vielleicht bedeutendsten Ojibwe-Chiefs des 19. Jahrhunderts. Anton Treuers Buch basiert auf einer wesentlich breiteren Quellenlage als ähnliche Werke weißer Historiker und könnte beispielgebend für eine eigene indigene Geschichtsschreibung werden, die sowohl über „klassische“ Methoden eines an amerikanischen Universitäten ausgebildeten Historikers verfügt, als auch über den reichen Schatz mündlich tradierter Berichte aus Sicht der Opfer des Kolonialismus. Sein Bruder David ist Associate Professor für Englisch und Literatur an der University of Minnesota und ist unter anderem als Literat für den Erhalt von Sprache und Kultur der Ojibwe aktiv. Mit seinem Buch „The Translation of Dr Apelles“ gewann er 2006 den Washington Post Critics Choice Award for Fiction.

David und Anton waren es auch, die ihren Vater als Jugendliche dazu überreden konnten, mit ihnen nach Deutschland und Österreich zu fahren und ihnen die Herkunftsregion ihrer Familie zu zeigen. 1986 kehrte Robert Treuer das einzige Mal nach 1938 nach Österreich zurück. Seine beiden Söhne kamen von einer Reise mit ihrer Schule aus England, während er sie bereits am Flughafen in Frankfurt erwartete: „Ich kam etwas vor meinen Söhnen in Frankfurt an. Aber kaum bin ich aus dem Flugzeug gestiegen und habe wieder Deutsch um mich gehört, ist mir etwas Schreckliches geschehen. Plötzlich habe ich mich wieder in das Jahr 1938 zurückversetzt gefühlt. Ich sah überall Nazis und bekam eine unglaubliche Panik. Mein ganzes Denken war darauf gerichtet, wie ich denn nun den Nazis entkommen und aus Deutschland fliehen kann.“

Bis die beiden Söhne kamen, konnte sich Robert Treuer wieder beruhigen. Gemeinsam reisten die drei Treuers schließlich nach Dachau und nach Österreich. Sie besuchten Wien und das Salzkammergut, wo die Familie Treuer vor 1938 immer ihre Sommerferien verbracht hatte. „All das war schön und interessant zu sehen“, berichtet Robert Treuer heute, „aber was mich wirklich getroffen hat, war der Besuch von Mauthausen. Hier auf der Todesstiege im Steinbruch wurde … der Bergkamerad meines Vaters, ermordet.“

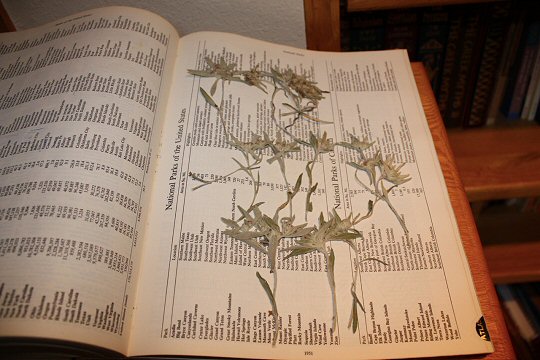

Auch heute noch beginnt seine Stimme zu zittern: „Plötzlich konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Ich habe geschrien und geweint. Ich habe all meine Trauer, meine Angst und meine Wut hinausgeschrien! Bis zu diesem Moment hatte ich noch nicht begriffen, wie tief in mir meine Wut darüber ist, dass sie meine ganze Familie ermordet und mir meine Heimat gestohlen haben!“ Plötzlich schlägt der alte Mann zornig auf den Tisch. Hatte er bisher nur Englisch gesprochen, bricht es nun auf Deutsch aus ihm hervor: „Die Heimat verloren!“ Ein kleines Stück Heimat brachte ihm vor einigen Jahren sein Sohn David mit. Edelweiß. Seit dem pflanzt Robert Treuer vor seinem Haus diese Blume und trocknet jeden Herbst die Blüten in einem großen schweren Lexikon, das er ganz in der Nähe seiner Bilder vom Karl Marx Hof und von den Bergen des Ausseerlandes aufbewahrt.

Jedes Jahr trocknet Robert Treuer seine Edelweiß

„Die Heimat verloren!“

Â

Das kann nicht wiedergutgemacht werden.

Aber, Robert, Du hast es gut gemacht.

Tiefes Mitleid und Respekt.

Sein Licht leuchtet durch Dich.

Gesundheit und Frohsinn für Deinen Weg.

Kommentarfunktion ist geschlossen.