„An die »Kristallnacht« kann ich mich noch gut erinnern… Ich hörte Lärm, das war so gegen vier oder halb fünf in der Früh und irgendjemand kam und sagte: »Zieh dich an!«, dann kamen sie“…

80 Jahre Pogromnacht – Zeitzeugenberichte aus Nürnberg

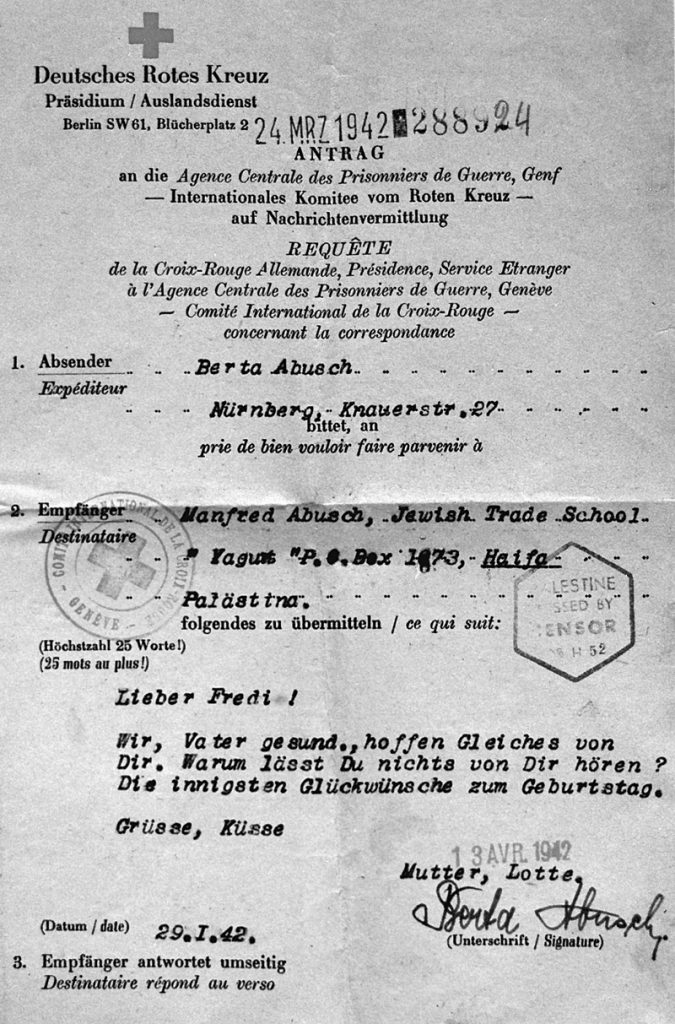

Manfred Abusch wurde am 27. März 1924 in Nürnberg geboren. Er nennt die Aufmärsche beim Reichsparteitag und die Volkshetze gegen Juden als prägende Erinnerungen an seine Geburtsstadt, die für ihn Nazideutschland verkörperte. Aufgrund der kommunistischen Gesinnung von Alexander Abusch, seinem Onkel väterlicherseits und späterem DDR-Kulturminister, war die Gestapo-Präsenz im Hause Abusch sehr hoch. Bereits 1938 wurden Manfreds Bruder Walter und der Vater Moritz nach Buchenwald verschleppt. Mit Kriegsbeginn musste der Rest der Familie in ein sogenanntes Judenhaus ziehen. 1940 gelang Manfred Abusch die Emigration; seine Eltern blieben in Deutschland zurück. Der damals 16-Jährige reiste über Dänemark, Schweden, Russland, die Türkei, Syrien und den Libanon nach Palästina aus; in der Nähe von Haifa wurde zunächst ein Kibbuz seine neue Heimat. Manfred Abusch besuchte Deutschland erstmals 1951 wieder, wo er seinen Vater, der einen mehrjährigen KZ-Aufenthalt in Buchenwald überlebt hatte, wiedersah; Mutter und Schwester wurden am 24. März 1942 nach Izbica deportiert, sein Bruder Arthur wurde 1939 erschossen. Manfred Abusch starb im April 2001 in Tel Aviv.

Von der ersten Klasse an bin ich gleich in die jüdische Schule gegangen; meine Schwester Charlotte und mein großer Bruder Walter gingen noch auf die Volksschule in der Kernstraße. Für mich war das nicht merkwürdig, dass sie in eine andere Schule gegangen sind. Das einzige – was ich komisch fand – war, dass die Untermieter meiner Großmutter in Nürnberg uns, nämlich mich und einen Cousin, zu Weihnachten immer eingeladen haben. Die hatten einen Weihnachtsbaum und Bescherung usw. Da waren auch zwei Jungens, so in meinem Alter, und einmal fragte sie ihr Vater: »Seht ihr da irgendeinen Unterschied zwischen euch und denen?« Sie antworteten mit »Nein«. »Ja, seht ihr denn nicht die Hörner?« Die Beiden verneinten. »Das sind doch Juden!«, sagte er. Denn die Jungens haben in der Schule gelernt, dass angeblich Juden Hörner haben!

Ich bin oft verprügelt worden. Mein Vater hat immer gesagt: »Kriegst du zwei, dann gib eine zurück – das ist die einzige Möglichkeit!« Mehr konnte man nicht machen. Manchmal sind bei der Prügelei ältere Leute vorbeigekommen und wollten den Streit schlichten. Wenn dann gesagt wurde, dass ich Jude sei, war der Fall erledigt – das durfte man eben. Bei Juden war das in Ordnung.

Ich hatte keinen Kontakt zu deutschen, christlichen Kindern. Ein deutscher Junge mit einem jüdischen Jungen – unmöglich! Von denen hat niemand mit mir gespielt, das war vollkommen tabu, mit einem Juden zu verkehren. Aber ich fand das normal, für mich war das die Realität. Wir hatten einen jüdischen Sportverein, wo wir das Sportabzeichen gemacht und Fußball gespielt haben. Aber dort haben Juden gegen Juden gespielt, nie Juden gegen Christen. Die Halbjuden, zu denen hat man auf einmal gesagt, dass sie jetzt Juden seien, solche habe ich auch in der Klasse gehabt, die hatten schwere Probleme damit.

Die jüdische Schule war in der Oberen Kanalstraße, eine ganz normale Volksschule mit acht Klassen. Die Lehrpläne waren die gleichen wie in deutschen Schulen, mit Ausnahme der Religionsstunde. Später wurden wir auch in Hebräisch unterrichtet. Am Ende meiner Schulzeit hat man das Niveau noch ein wenig angehoben, um uns auf die Emigration nach Palästina vorzubereiten. Deswegen wurde auch eine Berufsschule eingerichtet, wo ich Schlosser gelernt habe und dann habe ich mich mein ganzes Leben mit der Metallbranche beschäftigt.

Mit Nürnberg in den 1930er Jahren verbinde ich zuallererst einmal den Reichsparteitag, das war sehr, sehr, sehr pompös gewesen. Ich sehe noch diese Riesenaufmärsche und wie die Leute am Graben entlang und am Opernhaus vorbeimarschiert sind, denn ich habe nicht weit entfernt davon gewohnt. Zu den Reichsparteitagen war die ganze Stadt voller Männer in Uniformen. Ich war ein kleiner Junge und ich habe auch Hitler gesehen, denn ich ging zu diesen Umzügen. Diese Aufmärsche in Zwölfer-Reihen, das hat einen Rieseneindruck auf mich als Kind gemacht! Die Massen und diese Marschmusik, das war so faszinierend; ich kann das schon verstehen, dass es die Menschen begeistert hat. Auf dem Reichsparteitagsgelände war ich aber während der Nazizeit nie; auf diese Idee bin ich als kleiner Junge nicht gekommen.

Wir hatten einen Nachbarn, der hatte eine Schreibmaschine. Wenn er auf der Schreibmaschine getippt hat, dann hat man das gehört. In der Nähe war ein Wirtshaus. Wenn also unser Nachbar auf der Schreibmaschine geschrieben hat, hat der Besitzer des Wirtshauses die Polizei gerufen und erzählt: »Der schreibt geheime Sachen!« So haben die Leute versucht, sich bei der Partei gut zu stellen, indem sie nach Möglichkeiten gesucht haben, andere Leute anzuzeigen. Auch an die Hetze kann ich mich noch gut erinnern: »Kauft nicht bei Juden!« und »Juda verrecke!« Auf dem Hauptmarkt gab es ein Schild, ich glaube, viele Leute wissen dies gar nicht mehr, da war ein Fuchs aufgemalt und ein Jude mit einer großen Nase und dabei stand: »Trau keinem Fuchs auf der Heid’ und keinem Jud’ bei seinem Eid!«

Bei uns war die Gestapo ziemlich oft zu Hause, weil sie den Bruder meines Vaters gesucht haben. (Alexander Abusch war führendes Mitglied der Kommunistischen Partei und schloss sich später dem französischen Widerstand an). Dies führte dazu, dass ich die Gestapo-Beamten auf der Straße gegrüßt habe und sie mich auch! So absurd das klingt, ich hatte mich daran gewöhnt. Ob ich Angst hatte, ist schwer zu sagen; meiner Meinung nach war ich zu jung, um wirklich Angst zu haben.

Mein Vater und mein großer Bruder sind – ich glaube es war 1938 nach der »Kristallnacht« – nach Buchenwald verschleppt worden. Ein Jahr später wurde mein Bruder dort erschossen, seine Asche wurde uns in einer Art Holzkiste zugeschickt.

Mit Beginn des Krieges mussten wir die Wohnung in der Schanzäcker Straße 24 verlassen und in ein sogenanntes Judenhaus in die Knauerstraße 27 ziehen, ein Haus, das vorher Juden gehört hatte. Wir hatten eine verhältnismäßig große Wohnung, aber es waren noch fremde Leute mit einquartiert. In einem Zimmer wohnte meine Mutter, meine Schwester schlief mit meiner Großmutter in einem zweiten Zimmer und ich musste mein Zimmer noch mit zwei anderen teilen, die von außerhalb kamen. So war das in den meisten Wohnungen in diesem Haus gewesen.

Als wir in dem Judenhaus gewohnt haben, hat uns einmal unser ehemaliges Dienstmädchen besucht. Da sagte meine Mutter zu ihr: »Was machst du hier? Du darfst doch nicht hierher kommen!« Sie meinte jedoch: »Das interessiert mich nicht!« Es gab auch Leute, die anständig waren. Aber man wusste nie, mit wem man es zu tun hat. Beispielsweise bin ich einmal zum Bäcker gegangen und der fragte mich: »Fredl, was macht denn dein Onkel Alex?« Ich wusste nicht, dass der mich fragt, um irgendwas raus zu bekommen; ich hatte keine Ahnung, wo der Onkel ist, der war einfach nicht da. Die Leute haben immer versucht, mich auszuhorchen. Auf der anderen Seite kam es vor, dass eine Gedenkfeier für einen ermordeten Nazi stattfand und jemand bei uns klingelte und sagte: »Lasst das Licht nicht an und sagt eurem Vater, dass er heute Nacht nicht zu Hause sein soll!« Das war einer in Uniform. Wahrscheinlich einer, der meinen Vater gekannt hat.

An die »Kristallnacht« kann ich mich noch gut erinnern, obwohl bei uns zu Hause nichts zerstört wurde wie bei allen anderen Juden in Nürnberg – komischerweise, ich glaube, mein Vater hat irgendwie mit denen geredet. Ich vermute, der Leiter der Gruppe hat meinen Vater von früher gekannt. Denn all diese Leute, die früher Sozialdemokraten waren, waren alle später Nazis in Uniform – zumindest ein großer Teil von denen. Ich hörte Lärm, das war so gegen vier oder halb fünf in der Früh und irgendjemand kam und sagte: »Zieh dich an!«, dann kamen sie. Wir haben in der Zwischenzeit gehört, dass sie in anderen Wohnungen alles zerschlagen haben. Bei den Nachbarn hat man alles zerstört, hat die Leute geschlagen, mehrere verhaftet und ins KZ gebracht. Während in unserem Nachbarhaus alles zertrümmert wurde, hat man bei uns alles so gelassen, wie es war.

Meine Großeltern waren in dieser Nacht nicht daheim gewesen, aber zwei ältere Frauen, streng katholisch, wohnten dort als Untermieter. Die kamen zu uns und erzählten, dass die Nazis alles kaputt gemacht haben. Ich bin mit einer Skimütze, so hat man mich nicht erkannt, mit dem Fahrrad in die Wohnung meiner Großeltern gefahren. Alles war zerstört, selbst die Betten waren aufgeschlitzt und zerschnitten worden, alles war voller Bettfedern.

In Nürnberg war der Gauleiter Julius Streicher sehr, sehr bekannt und berühmt. Dieses Hetzblatt, der Stürmer, und dieser Herr Streicher, das kann ich bis zum heutigen Tag nicht verstehen. Zu der Zeit war das irgendwie Realität gewesen. Aber wenn ich mir vorstelle, in Deutschland, dem Land von Goethe und Schiller, wie passt das eigentlich mit Streicher zusammen? Seine Zeitung, Der Stürmer, wurde in Glaskästen ausgehängt, ich weiß noch, in den Straßen um den Plärrer, da gab es viele solche Stürmer-Kästen. Oben stand: »Glaubt den Juden nicht!« – oder so ähnlich. Man hat den Juden immer mit einer großen Nase, mit einem miesen Gesicht und sehr behaart gezeigt – sehr ekelhaft sozusagen. An seiner Seite eine sehr hübsche, blonde, deutsche Frau und drüber stand »Rassenschänder!«

Ich weiß noch, dass mein Vater einmal den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Herrn Rosenzweig gefragt hat: »Warum gehen Sie nicht weg?« Darauf hat er geantwortet: »Einen alten Mann versetzt man nicht – ich bleibe hier, egal, was kommt!« Meinen Vater haben sie nicht gehen lassen, wegen seines Bruders. Man brauchte ja eine Ausreiseerlaubnis, um Deutschland zu verlassen, ich meine offiziell, ich rede nicht von den »Illegalen«. Ich habe nicht versucht, meine Eltern zu überreden auszuwandern. Das ist mir überhaupt nicht eingefallen. Mein älterer Bruder, der umgekommen ist, hat einmal zu meiner Mutter gesagt, dass er irgendwann illegal über irgendeine Grenze verschwindet. Ich bin aber dann doch emigriert, weil ich die Möglichkeit dazu bekam und weil man mir sagte, ich solle aus Deutschland raus. Das ist die Wahrheit, es wäre nicht richtig, wenn ich sagen würde, dass ich Deutschland verlassen wollte. Es gab Leute, die Beziehungen und die Möglichkeit hatten, mir zu helfen und mich da raus zu schaffen. Die haben mir zu verstehen gegeben, dass ich Deutschland verlassen muss, sonst komme ich auch ins KZ. Dass ich ohne meine Eltern gehen sollte, hat mich weniger gestört. Ich war schon ziemlich selbstständig und – so merkwürdig das heute klingt – hat mir das in meinem Leben ziemlich geholfen, denn auch hier war ich ja auf mich allein gestellt.

Von Palästina dachte man damals, dass es mitten in der Wüste liegt. Aber als Jugendlicher lockt dich jedes Abenteuer: die Fahrt, die Welt zu sehen, das Fremde, die Reise. Es war alles reiner Zufall, dass ich nach Palästina kam, ich hätte auch nach England gehen können, wie mein kleiner Bruder Arthur. Wenn die Leute sagen, dass die Menschen hierher [Palästina/Israel] nur aus Idealismus herkamen, ist das zum größten Teil die Unwahrheit. Die meisten sind hierher ausgewandert, weil sie vertrieben wurden, weil sie nirgendwo anders hin konnten.

Mein Elternhaus war säkular, nur mein Großvater war ein religiöser Jude. Der hat einmal zu meinem Vater – zur Zeit der Machtübernahme von Hitler – gesagt: »Hitler wird sich drei Monate halten können und dann ist er wieder weg!« Mein Vater hat das nicht geglaubt und so ist eine hitzige Streiterei entstanden. Das war die einzige Diskussion, die ich jemals zwischen den beiden mitbekommen habe. Warum meine Eltern nicht rechtzeitig weggegangen sind, weiß ich nicht. Ich kann das bis heute nicht verstehen. Gut, in den letzten Jahren durften sie nicht mehr raus. Aber mein Vater hatte eine Erlaubnis, nach Palästina zu gehen.

Mitte März 1940 bin ich über Berlin nach Dänemark gefahren. In Berlin musste ich zwei oder drei Tage bleiben, weil ich Probleme mit dem Zoll hatte, bis ich nach Kopenhagen weiter durfte. Die letzten Tage hatte ich wenig zu essen und dann kam ich in ein Land, in dem alles üppig war. Mein Pass war schon abgelaufen, aber ich hatte einen Pass für Staatenlose, um auszureisen, aber auch nur für drei Monate. Mit der Fähre bin ich dann nach Malmö in Schweden gefahren. Bereits in Kopenhagen habe ich mich mit anderen Auswanderern zusammengetan und wir sind dann von Malmö nach Stockholm mit dem Nachtzug gefahren. Die jüdische Gemeinde hat uns überall sehr nett empfangen. Von dort ging es mit einem Zug nach Wyborg, wo sich der Zug komplett leerte, da war nur noch ein Diplomat mit uns. Der ganze Zug ist von den Russen durchsucht worden, von hinten bis vorne. Dann ging es weiter nach Leningrad. Zwei Tage später sind wir von Leningrad nach Odessa mit einem Nachtzug gefahren, und waren zwei Tage unterwegs. Am nächsten Tag ging’s auf ein Schiff, mit dem wir von Odessa über Varna nach Istanbul kamen. Auf diesem Schiff waren Leute von der tschechischen Armee, die nach Israel wollten. In Istanbul wurden wir einige Tage in einem Hotel untergebracht, dann ging es wieder weiter mit dem Zug von Istanbul nach Beirut. Am nächsten Tag sind wir mit einem Auto von Beirut nach Haifa gefahren. In meinem Alter war das überhaupt keine Strapaze, ich fand das sehr interessant, eine kleine Weltreise!

Als wir in Haifa ankamen, wurden wir von einer Betreuerin von der Jugendalija in Empfang genommen. Man teilte unsere Gruppe auf. Ich und weitere von uns wurden in eine Schule im Kibbuz Yagur geschickt, die anderen kamen in einen Jugendkibbuz.

Meinen Vater habe ich das erste Mal nach dem Krieg, im Jahre 1951 in München getroffen, da war ich 27 Jahre alt. Ich habe ihn das letzte Mal 1938/39 gesehen, da war ich 14, 15 Jahre alt. Er hat mich sicherlich nicht erkannt. Ich aber habe meinen Vater am Bahnhof sofort erkannt, denn sein Leben lang ist er immer mit einer Zeitung in der Tasche herumgelaufen. Als ich morgens mit dem Zug aus Italien ankam, da sah ich einen Mann mit Hut und einer Zeitung in der Tasche stehen. Da wusste ich, das ist mein Vater. Mein Vater besuchte mich jedes Jahr in Israel. Aber ich weiß nicht, ob er sich hier wohler gefühlt hat als in Deutschland. Die ganzen Jahre, wenn ich fragte: »Wie kannst du überhaupt noch in Deutschland leben? Warum ziehst du nicht hierher?« Da sagte er: »Ich suche nichts anderes mehr in meinem Leben.« Er war doch nach Kriegsende 1945 erst 47 Jahre alt, also eigentlich noch ein junger Mensch. Aber er wurde durch das Konzentrationslager herzkrank, er litt an Angina Pectoris. Obwohl, er hat ja noch 25 Jahre gelebt. Aber ich weiß nicht, ob er auch psychische Probleme hatte, denn er war manchmal sehr abwesend.

Meine Mutter und meine Schwester sind deportiert worden, das habe ich gewusst. Es hat mich gewundert, dass mein Vater am Leben geblieben ist. Ich hatte gar nicht erwartet, dass von meinen Angehörigen überhaupt noch jemand am Leben ist.

Immer wenn ich in Deutschland war, das war jedes Jahr ein-, zweimal, bin ich auf der Reise von München nach Frankfurt oder Hannover mindestens fünfzig Mal mit der Eisenbahn durch Nürnberg gefahren, aber ich bin nie ausgestiegen. Mit Deutschland hatte ich schon lange meinen Frieden geschlossen, mit Nürnberg nicht. Denn die schlimmen Erinnerungen verbinde ich mit Nürnberg. Erst in den 1980er Jahren bin ich erstmalig dort gewesen und habe das Gemeindehaus besucht. Man fragte mich: »Wer sind Sie?« und ich sagte: »Ich bin in Nürnberg geboren und wollte sehen, wie viele jüdische Menschen noch übrig geblieben sind.«

Ich bin Israeli, denn ich lebe seit 60 Jahren hier. Von der deutschen Kultur habe ich noch etwas in mir, das wurde mir in die Wiege gelegt. Meine Kinder sagen immer: »Du hast eine preußische Erziehung genossen!« Aber ich fühle mich als Israeli, mit allem Guten und allem Schlechten, ich fühle mich hier zu Hause. Wenn ich nach Deutschland komme, fühle ich mich als Fremder, ich bin ein Tourist. Das ist genauso, wie wenn ich nach England oder Frankreich reise, nur dass ich mich in Deutschland besser auskenne. Ich kann ins Theater gehen oder Zeitung lesen, denn Deutsch ist meine Muttersprache.

Wie die meisten Menschen habe ich versucht, die Erinnerung an die Shoa wegzuschieben, zu vergessen. Vor vielleicht zehn, 15 oder 20 Jahren hätte ich darüber nicht sprechen wollen. Mittlerweile rede ich mit meinen Kindern über diese Zeit, nachdem meine Frau gestorben ist. Mit ihr habe ich nie darüber gesprochen, sie wollte es nicht.

Also ich persönlich habe körperlich nicht gelitten, ich war in keinem Lager gewesen. Aber wenn ich daran denke, dann habe ich einen gewissen Hass auf die Deutschen, insbesondere auf Nürnberg. Deshalb kann ich verstehen, dass mein Vater nie mehr nach Nürnberg zurückgegangen ist und die ganzen Jahre nur in München gelebt hat.

Das Interview wurde im März 2001 in Tel Aviv geführt. Auszug aus dem von Jim G. Tobias herausgegebenen Lesebuch, »… und wir waren Deutsche!« Jüdische Emigranten erinnern sich, Nürnberg 2009.