„Die Stadt sah aus, die ganzen jüdischen Läden waren zerschlagen. … Ob jemand die Polizei gerufen hat, kann ich nicht sagen. Ich war 16 Jahre alt und ich fand es furchtbar, schrecklich. Wie kann man so was tun und warum?“…

80 Jahre Pogromnacht – Zeitzeugenberichte aus Nürnberg

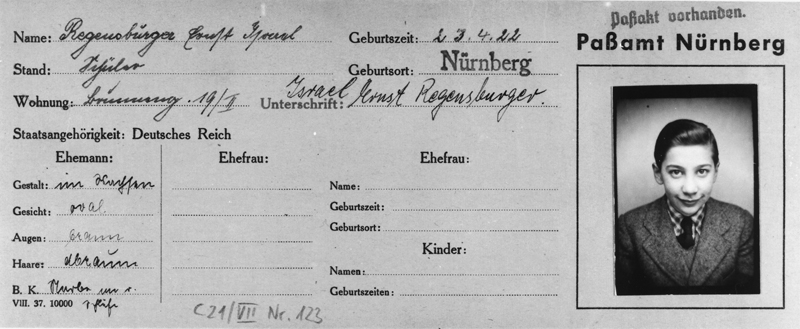

Ernest Regan fühlte sich fast seine ganze Kindheit als ein normaler deutscher Junge. 1934 wurde er als sogenannter Halbjude vom Gymnasium verwiesen und gezwungen, seine beiden letzten Schuljahre an der jüdischen Schule zu absolvieren. 1936 begann der 14-Jährige eine Lehre in einer Eisenhandlung. Nachdem diese Firma »arisiert« worden war, übernahm die Süddeutsche Wäschefabrik den Lehrling, bis auch dieses Unternehmen in »deutsches« Eigentum überführt wurde. Ab 1940 erhielt Ernst den Befehl, in einer Nürnberger Glasschleiferei anzufangen – diese Zwangsarbeit musste er vier Jahre lang verrichten. Am 4. April 1944 nahm die Gestapo den »Halbjuden« fest, sperrte den jungen Mann vier Monate im Nürnberger Gefängnis ein und deportierte ihn anschließend nach Auschwitz. Ernest Regan hatte Glück und überlebte das Vernichtungslager, seine »Evakuierung« im Januar 1945 nach Dachau und den anschließenden Todesmarsch. Nach monatelangem Krankenhausaufenthalt kehrte Ernest im Sommer 1945 zu seinen Eltern zurück. In Nürnberg lernte er seine spätere Frau Anni kennen, auch eine »Halbjüdin«, die gleichfalls mit viel Glück den Naziterror überlebt hatte. Aufgrund der leid- und schmerzvollen Erfahrungen sah das junge Paar keine Zukunft mehr in Deutschland und wanderte 1947 in die USA aus. Ernest Regan verstarb im September 2002 in Los Angeles.

Ich bin am 23. April 1922 in Nürnberg als Ernst Regensburger, Sohn einer christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters, geboren. Mit sechs Jahren bin ich in die Uhlandschule gekommen und war dort vier Jahre, anschließend besuchte ich zwei Jahre das Realgymnasium. Ich hatte Freunde in der Nachbarschaft, aber als die in die Hitlerjugend (HJ) gingen, wollten sie dann nichts mehr mit mir zu tun haben. Im Realgymnasium hat man für 10 oder 25 Pfennige ein Hakenkreuzabzeichen kaufen können. Nachdem ich in der Schule öfter angepöbelt wurde, habe ich mir eines gekauft und angesteckt. Ich wollte wie die anderen sein und dachte, damit könnte ich Probleme vermeiden. Ja, ich habe versucht, mich zu assimilieren. Sie haben uns »Judenstinker!« gerufen. Ab 1934 glaube ich, konnte ich dann nicht mehr ins Gymnasium gehen, man hat mich sozusagen »hinausgeekelt«. Nun ja, das war am Ende des Schuljahres und es hieß, dass man nicht mehr zurückkommen braucht. Nach zwei Jahren Gymnasium zurück in die Volksschule! Aber ich musste mich damit abfinden. Es war praktisch eine Verordnung. Alles war verordnet und jeden Tag kam eine neue Verordnung.

Deshalb bin ich in die jüdische Schule gegangen und habe dort die letzten zwei Jahre meiner Schulzeit verbracht, die siebte und achte Klasse. Danach besuchte ich die berufliche Fortbildungsschule in der Kanalstraße; nicht ganz drei Jahre, denn nach dem 9. November 1938 konnte man da auch nicht mehr hin. Das Schulgebäude in der Kanalstraße war vorher ein Fabrikgebäude. Wenn man das Gebäude betrat, war auf der rechten Seite die Turnhalle, das war früher eine Werkstatt. Niemand hat gedacht, dass daraus je eine Turnhalle werden würde. Ich kann mich erinnern, dass dort manchmal ein Gottesdienst stattgefunden hat. Und immer waren einige von der Gestapo da und haben beobachtet, was da vor sich ging. Unten war die Werkstatt, dort haben die Jungens gearbeitet: an Maschinen haben wir gelernt, zu feilen und zu sägen.

In dieser Zeit durfte man nur noch bei jüdischen Geschäften in die Lehre. In der Theresienstraße gab es einen Werkzeugladen mit Elektroartikeln, dort war ich für fast zwei Jahre. Ich habe verkauft und im Lager gearbeitet. Eigentlich wollte ich in der Elektro- und Radioabteilung arbeiten, aber da kam ich nicht rein und so habe ich bedient. Im Januar 1938, glaube ich, wurde die Firma Reichsthaler »arisiert«; das war dann das Ende meiner Lehrzeit. So bin ich in die Süddeutsche Wäschefabrik in der Luitpoldstraße gekommen, die haben mich dann noch mal für zwei Jahre als Lehrling genommen. Aber auch diese Firma ist »arisiert« worden, noch vor dem 9. November, vermutlich im September. Die Inhaber sind ausgewandert, von da an war ich ohne Arbeit. 1939, als der Krieg begann, hat die jüdische Gemeinde aufgerufen, sich für die Getreideernte zu melden. Zusammen mit anderen Jugendlichen bin ich in die Nähe von Frankfurt an der Oder geschickt worden. Dort haben wir drei Monate Kartoffeln und Rüben geerntet. Wir wohnten in einem Bauernhaus, da herrschten furchtbare Zustände. Doch jeden Tag hat es Kartoffeln und Speck gegeben und frisches Schweinefleisch. Ich musste körperlich schwer arbeiten und als ich nach drei Monaten wieder heimkam, war ich gewachsen. Ich war immer der Kleinste in der Schule und dort bin ich plötzlich gewachsen!

Bei den Reichsparteitagen war immer ein unheimlicher Trubel in der Stadt. Wir haben in der Krelingstraße gewohnt und meine Mutter wollte immer, dass ich sehe, was so vor sich geht. So sind wir hoch auf die Burg gegangen, denn von dort konnte man das Feuerwerk auf dem Reichsparteitagsgelände gut sehen. Auf dem Platz war eine große Menschenmenge. Da hat ein Mann neben mir gesagt: »Komm her Kleiner, ich nehme dich auf meine Schultern!« Das war ein SA-Mann aus Oberschlesien! Seine Stimme war so heiser, ich vermute vom vielen Schreien, aber der hat mich auf die Schulter genommen, damit ich was sehen konnte. Er hatte natürlich keine Ahnung, dass ich Jude bin. Es hat mich als Kind gereizt, diesen Rummel zu sehen. Ich weiß noch, ich stand einmal am Bahnhof, als Hitler mit seinem Auto vom Deutschen Hof gefahren kam, und da haben sie Postkarten verkauft. »Der Führer, wie er lächelt, 20 Pfennig! Der Führer, wie er lacht, 30 Pfennig!« Wie ich mich gefühlt habe: ich weiß nicht. Für mich war es ein Erlebnis. Zu dieser Zeit haben wir noch gehofft, dass es irgendwann vorbeigeht. Ich war ja nur »halbjüdisch«; mein Vater war im Krieg an der russischen Front, er hatte das Eiserne Kreuz 2. Klasse und man hat ihm gesagt: »Der Dank des Vaterlandes ist euch gewiss!« Wir haben gedacht, uns geschieht nichts, wir sind ja Deutsche! Meine Großeltern sind in Nürnberg geboren, die anderen außerhalb Nürnbergs und wir dachten, uns passiert nichts. Das war eine Illusion.

Der große Einschnitt kam 1935 mit den Rassegesetzen. Nach der Verkündung der Nürnberger Gesetze kamen dann die ganzen Verordnungen raus: Wir durften offiziell in kein Kino mehr gehen, in kein Theater. Später mussten wir spätestens um acht Uhr zu Hause sein, man durfte keine Katze mehr haben, keinen Hund, kein Radio – alles wurde uns abgenommen. Alles mussten wir abgeben, das Silber usw. und niemand wehrte sich. Es waren Verordnungen! Ich weiß nicht, ob das damals so üblich war in Deutschland, dass sich keiner gewehrt hat und gesagt hat, das kann man doch nicht tun!

Im August 1938 bin ich mit meiner Schwester, ihrem Mann und einem guten Freund, der ein Auto hatte, in die Berge gefahren und wir haben eine Unterkunft gesucht. Natürlich gab es in jedem Ort Schilder »Juden unerwünscht!« Endlich fanden wir eine kleine Pension, wo wir dieses Schild nicht gesehen haben. Dort haben wir ein Zimmer genommen. Am nächsten Morgen kam der Besitzer und sagte: »Das ist mir zwar jetzt furchtbar peinlich, aber sie sind doch jüdisch?! Sie müssen wieder gehen!« Der wusste das wohl unserem Aussehen nach. Aber wir haben uns niemals verleugnet.

In Nürnberg hingen überall Schilder »Zutritt für Juden verboten!« Manchmal bin ich aber doch ins Kino gegangen, so als 17-, 18-Jähriger, das war so 1940. Später bin ich sogar mit einem Freund in den Deutschen Hof. Das war unser größtes Vergnügen, am Samstagnachmittag in den Deutschen Hof zu gehen. Da spielte eine Kapelle mit einer Sängerin. Einmal sind wir raus gekommen und da saß der Polizeipräsident Martin mit dem Bürgermeister. Wenn sie uns entdeckt hätten! Aber damals haben wir uns gedacht: ist egal, wir überleben das eh nicht!

Bevor Hitler kam, waren wir nur Deutsche. Juden waren Religiöse, das waren wir nie; und jüdisch war man ja nur der Religion nach. Wir sind nicht in den orthodoxen Tempel in die Essenweinstraße gegangen, sondern in den Reformtempel und das auch nur zu den hohen Feiertagen. Meine Mutter war ja schließlich katholisch. Wie religiös ist man, wenn man innerhalb zweier Religionen erzogen wird?! Als junger Bursche war ich ein Deutscher, mein Vater war ein Deutscher und ich glaube, damit waren wir nicht allein. Das war bei der Mehrzahl der deutschen Juden so, die meisten hatten sich assimiliert. Und deswegen war es doppelt schwer für uns, so behandelt zu werden.

Die ganzen Jahre über wusste man nie, was am nächsten Tag passieren würde. Ich weiß noch, dass ich jedes Mal, wenn es im Haus klingelte, meine Eltern anschaute und wir uns fragten, was jetzt wohl geschehen würde, wen sie jetzt holen würden. Denn wir hatten erfahren, dass Menschen deportiert wurden. Beispielsweise den Bruder meines Vaters, der wurde mit nach Treblinka geschickt, von dort ist niemand mehr zurückgekommen! Auf demselben Transport war auch eine Freundin von mir: sie, ihre Mutter und ihre Schwester. Am Anfang mussten wir jungen Leute helfen, den Leuten die Koffer zu tragen. Das war, wie immer, gut organisiert in Deutschland, um so schnell wie möglich die Leute zu deportieren.

Meinen Eltern ging langsam das Geld aus, sodass sie anfingen, Zimmer zu vermieten: zuerst unser Speisezimmer, dann noch weitere Zimmer und am Ende haben wir nur noch in einem Zimmer gehaust! Im August 1938, nachdem meine Großmutter verstorben war, sind wir in die Brunnengasse gezogen. Dieses Haus gehörte meinen Großeltern. Vielleicht war das der Grund, weshalb wir am 9. November verschont wurden, weil sie nicht wussten, dass wir jetzt dort lebten. Zu meiner Schwester – sie war schon verheiratet – sind sie gekommen und haben alles zerschlagen und die Möbel aufgeschlitzt, ihr persönlich haben sie nichts getan.

Die Stadt sah aus, die ganzen jüdischen Läden waren zerschlagen, die Hauptsynagoge hatte man ja schon vorher abgerissen, die Essenweinsynagoge hat gebrannt und man hat sie brennen lassen. Ob jemand die Polizei gerufen hat, kann ich nicht sagen. Ich war 16 Jahre alt und ich fand es furchtbar, schrecklich. Wie kann man so was tun und warum? Meine Eltern haben nie etwas gesagt, jeder war bedrückt und es wurde gemacht, was gesagt wurde.

Dann kam wieder so eine Verordnung, dass man als Jude, ich war »Mischling ersten Grades«, einen Stern tragen musste und nicht mehr mit der Straßenbahn oder dem Bus fahren durfte. Immer wenn man raus gegangen ist, musste man ihn tragen. Man hat den Stern an den Mantel angenäht, an die linke Seite, und wir haben dann versucht, den Stern mit einer Zeitung zu verdecken, die man unter den Arm klemmte. Denn einmal bin ich mit meinem Vater unterwegs gewesen und wir hatten den Stern nicht verdeckt, da sind wir beide angespuckt worden. Da haben wir halt gedacht, okay, dann machen wir das eben mit der Zeitung. Während des Krieges in Nürnberg habe ich versucht, den Stern nicht zu tragen.

Meine Mutter hatte normale Lebensmittelkarten, aber mein Vater und ich hatten keine Karten für Fleisch, Butter, Eier. Wir haben existiert, das war alles. Jedoch Hoffnung war immer da.

Oh, ich wäre gerne ausgewandert. Wir haben versucht, einen Verwandten zu finden und fanden endlich auch einen in New York City. Meine Schwester war die Ältere. Sie ist am Tag nach dem 9. November aufs amerikanische Konsulat gefahren. Sie hat eine Erlaubnis bekommen und so ging sie zuerst. Es hieß erst noch, ich solle nachkommen, aber die Möglichkeit bestand dann wohl nicht mehr. Ich konnte dann nicht mehr weg. Dennoch, ich habe immer gehofft – mein Leben lang!

In der Brunnengasse hat man mich zusammen mit einem älteren Bewohner des Hauses zum Luftschutzwart ernannt. Ich bekam einen Stahlhelm, eine Gasmaske und eine Binde mit der Aufschrift: »Luftschutzwart«. Warum mich? Das ist schwer zu verstehen! Es gab sehr viele Luftangriffe, manchmal zwei, drei Mal in der Nacht – die Sirenen haben geheult und wir sind hinunter gegangen. Selbst im Luftschutzkeller sind wir separiert worden! Ich hatte gemischte Gefühle, auf der einen Seite hatte ich Angst, getroffen zu werden, auf der anderen Seite, je mehr Bomben geschmissen werden, umso schneller ist die Hitler-Herrschaft vorbei. Wir hofften immer, dass es uns nicht erwischen wird.

Im Jahr 1940, mit 18 Jahren, wollte ich eigentlich meinen Militärdienst ableisten, das wurde mir aber aufgrund meiner jüdischen Abstammung verwehrt. Ich sollte beim Gleisbau arbeiten, dafür war ich aber körperlich nicht stark genug. Deswegen bin ich in die Glasschleiffabrik Emil C. Roth (Riesenschritt) gekommen, hier habe ich vier Jahre gearbeitet. Der Inhaber hat uns anständig behandelt und, obwohl er das Goldene Parteiabzeichen trug, hat er immer gesagt, wenn dich jemand etwas fragt, sag: »Nein. Jawohl!« – wie ein stolzer Soldat. Am 4. April 1944 früh um sieben haben wir das Arbeiten angefangen, um acht schellte das Telefon. Mein Chef war noch nicht da und ich bin an den Apparat. Am anderen Ende meldet sich die Geheime Staatspolizei: »Bei Ihnen arbeitet ein Mann namens Ernst Regensburg?!« »Ja.« »Schicken Sie ihn mal zu uns rüber!« Da habe ich gefragt: »Was wollen Sie denn von dem?« – Ich habe so gesprochen wie mein Chef – »Ach, wir wollen ihm mal ein paar Fragen stellen!« Vorher waren schon zwei Freunde von mir zur Gestapo zitiert worden, die sind beide nicht wieder gekommen und so habe ich gesagt: »Sie wollen mir den doch nicht auch noch wegnehmen?! Ich brauch den!« Ich bin heim, habe es meinen Eltern erzählt, meinen Stern angesteckt und bin dorthin. Der Gestapo-Mann hat mich alles Mögliche gefragt, ob ich eine Freundin habe, mit wem ich zusammen bin. Ich hatte damals eine Freundin, die war wie ich, »Halbarierin« und er hat ein bisschen mit dem »Sterntragen« angefangen, aber ist nicht weiter darauf eingegangen. Eine Sekretärin hat alles mitgeschrieben. Irgendwann sagt er: »Lassen Sie da mal noch so drei, vier Zeilen frei für einen Satz.« Und dann hat er den Revolver vor mich hingelegt und gesagt: »Unterschreiben!« Was soll man da machen?

Und so kam ich in das Zellengefängnis in Nürnberg, hinter der Elisabethenkirche. Mit ca. 15 Leuten war ich dort für vier Monate in einer Zelle, furchtbar! Im August brachte man uns dann in das Gefangenenlager nach Auschwitz. Wir wussten gar nicht, was das war, Auschwitz. Wir hatten nur vage davon gehört: Auschwitz ist ein schlimmes Lager, aber wir hatten keine Ahnung von den Gaskammern. Man konnte es sich ja nicht vorstellen! Man hat so etwa nicht für möglich gehalten.

Man holte uns ab und wir marschierten in Reihen zum Bahnhof. Wir fuhren in einem normalen Personenzug – wir waren drei Nürnberger – über Hof, Dresden, Breslau und nachts hat man uns aus dem Zug in Gefängnisse gebracht. Ein älterer Soldat hat uns bewacht und wir haben ihn gefragt, wo wir hinkommen. Aber er wusste es nicht. »Auschwitz«, meinte er, »das sei schon voll.« Ich habe ihn gefragt, ob er einen Brief an meine Mutter weiterleiten würde und das hat er getan. Ich habe ihr geschrieben, dass wir unterwegs sind und dass Auschwitz wohl nicht mehr in Frage kommt, dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Der Soldat hat den Brief mit seinem Geld aufgegeben; wir hatten ja keins mehr. Es gab gutherzige Soldaten; ich schere nicht alle über einen Kamm.

In Auschwitz kamen wir in eine Baracke und dann wurde gefragt: »Was könnt ihr, welchen Beruf habt ihr?« Ich sagte, ich sei Elektriker und da hieß es, ich könnte in ein elektrisches Kommando gehen. Auschwitz, da war dieser Eingang, der berühmte Eingang mit der Überschrift »Arbeit macht frei«. Und man ist hinein- und herausmarschiert, mit festem Schritt.

Wir mussten jeden Tag raus, denn wir hatten draußen eine Werkstatt und mussten Leitungen verlegen; irgendwo auf dem Land, für wen, weiß ich nicht. Die Aufseher, die »Kapos«, das waren »polnisch-arische« Häftlinge und die waren gemein. Da sind auch öfters welche geflüchtet und da sie Polen waren, sind sie von den eigenen Leuten versteckt worden. Denn Auschwitz ist in Polen. Deshalb hat man in einer Nacht einmal alle polnischen Insassen woanders hingebracht. Eines Tages sind wir in die Werkstatt gekommen und niemand war mehr da. Nur ein Soldat. Der hat jemanden gesucht, der Deutsch schreiben und sprechen kann und gut im Rechnen ist, da habe ich mich gemeldet. Da sagte er: »Setz dich da hin an den Schreibtisch, ich sag dir später, was zu machen ist und schau, dass du neue Kleidung kriegst, dass du dich gut ernähren kannst.« Wenn mittags die Suppe kam, haben wir versucht, als erstes unsere Portion zu bekommen, am besten von unten, weil da die Suppe dicker war. Hinter mir stand ein Ofen, es war ja schließlich Winter und kalt! Wie gesagt, ich habe mein Leben lang Glück gehabt, ich war ein Sonntagskind, ich musste nicht draußen arbeiten und so habe ich’s überstanden!

Eines Tages wurde mein Name aufgerufen, ich sollte mich am nächsten Tag melden. Sechs Offiziere haben mich alles Mögliche über meine Familie ausgefragt. Man hat mir dann mitgeteilt, dass meine damalige Freundin herausgefunden hat, dass ich in Auschwitz bin und geschrieben, dass ich eine christliche Mutter habe und ob ich vielleicht eine Schreiberlaubnis bekommen könnte. Sie haben mir erlaubt, zu schreiben – aber nur an meine Mutter –, an niemand anderes! Wie es im Lager aussieht, durfte ich natürlich nicht mitteilen, das wurde alles zensiert. Nein, man schrieb: »Es geht mir gut!« Ich habe noch einige Briefe hier, wo ich auch geschrieben habe, was ich gerne hätte und ich habe auch zwei Mal Päckchen bekommen. Aber Anfang Januar 1945 sind meine Eltern in Nürnberg ausgebombt worden und deshalb erhielt ich ab da keine Post mehr.

Jeder kennt Auschwitz, es ist viel darüber geschrieben worden. Als ich ins Lager kam, haben die Kamine noch geraucht. Man hat gerochen, dass Knochen verbrannt wurden. Später sind sie nicht mehr benutzt worden. Ich war in den Gaskammern, denn wir mussten helfen, die Gaskammern und die Krematorien abzumontieren: die Lichtschalter, die Lichtfassungen – alles, was noch brauchbar war. So habe ich die Gaskammern und Öfen gesehen, die Zangen mit Resten von Goldzähnen. Nicht viele können das sagen in ihrem Leben, so als Häftling.

Im Januar 1945, bei einem Appell, kursierten Gerüchte, dass die Russen nahe wären und dass jeder, der das Gerücht verbreitet, erschossen werde. Nachts um zwei Uhr sind alle Lichter angegangen und es hieß: »Alles anziehen, wir evakuieren!« So sind wir dann zwei Tage und Nächte gelaufen, das war ein furchtbarer Marsch! Sie haben uns einen Laib Brot gegeben, ein Kommissbrot für jeden, und wir sind marschiert. Jeder, der nicht mithalten konnte, wurde mit dem Maschinengewehr – bäng, bäng – erschossen! Nach zwei Tagen wurden wir in einen Zug verladen und nach Großrosen geschickt. Dann hieß es: »Alle Juden antreten!« Da stand einer und sagte: »Hosen runter!« und hat nachgeschaut, ob wir beschnitten waren; ob das der einzige Grund war, weiß ich nicht. Dann sind wir in einem Güterzug nach Dachau verschickt worden. Mein Glück war, dass ich in einen offenen Viehwagen kam, wir hatten Schnee und Luft. Die anderen waren ohne Luft in den Waggons und als die Türen aufgemacht wurden, sind alle rausgefallen – tot. Wir mussten nach Dachau marschieren. Ich war durch den Transport sehr schwach und konnte nicht Schritt halten und da hat mir ein Wärter mit einem Gewehrkolben oder irgend so etwas auf den Kopf gehauen und ich bin gefallen: »Entweder du läufst oder du bleibst dort liegen!« Nun ja, ich bin gelaufen.

Dachau war furchtbar! Es war so Ende Januar, Anfang Februar 1945, keiner hatte mehr etwas zu essen, es waren furchtbare Zustände, alle waren verlaust. Nach einiger Zeit hatte ich eine Infektion an meinem Fuß, der ist geschwollen und geschwollen und geschwollen. Ich weiß nicht, was es war und konnte es nicht länger aushalten und habe mich beim Revier gemeldet. Dort hat mich ein Arzt untersucht und gesagt: »Nun ja, wir müssen operieren.« Ich kann mich noch gut daran erinnern, das grelle Licht und ein sogenannter Doktor mit SS-Abzeichen hat über mir gestanden, mir die Maske mit dem Äther aufgesetzt und gesagt: »Nun zähle bis 10.« Und ich habe mir gedacht, ob ich wohl wieder aufwachen werde? Aber es hat auch gute SS-Männer gegeben, wie diesen Arzt, der mir geholfen hat.

In Auschwitz hatte ich ständig Halsprobleme, dauernd Abszesse, dort ist man jedoch nie zum Arzt gegangen, weil man wusste, was dort unter Umständen mit einem geschehen könnte. An den Weihnachtstagen hatte ich große Mühe, die warme Suppe zu essen; denn ich konnte nicht schlucken, die Suppe lief mir sofort wieder zur Nase heraus. In der Nacht ist der Abszess endlich aufgegangen und es war wieder alles gut. Man ging in Auschwitz nicht zum Arzt – unmöglich.

Ende April 1945 hat es in Dachau noch einmal geheißen: »Alle Juden versammeln!« Zu dieser Zeit hatte ich schon starken Durchfall. Wir wurden in einen Zug verfrachtet. In der Nähe von Seefeld (Tirol) hieß es, die Brücke ist zerstört, wir können nicht weiterfahren! Daraufhin hat man uns ausgeladen. Es lag noch Schnee, aber wir haben uns einfach hingelegt. Ein paar alte Soldaten haben uns bewacht. Am nächsten Morgen waren sie verschwunden und wir waren praktisch frei. Jedoch sind noch deutsche Soldaten in der Stadt herumgefahren. Ein paar Männer und ich sind zu einem Bauernhof und haben gefragt, ob wir uns da ausruhen können: »Nein, da könnt ihr nicht bleiben, aber wenn ihr in die Scheune geht, ich weiß von nichts!« Da haben wir uns in das Stroh gelegt. Morgens sind wir von einem furchtbaren Lärm wach geworden. Wir haben raus geschaut und amerikanische Autos und Panzer gesehen. Freiheit!

Aufgrund meines körperlichen Zustandes, ich hatte Bauchtyphus und Lungenprobleme, wurde ich für zwei Monate in ein Krankenhaus nach Garmisch gebracht. Wegen meiner Lunge musste ich anschließend noch in ein anderes Lazarett in München. Da gab es jeden Tag, zu jedem Essen, fünf Zigaretten. Für jemanden, der lungenkrank ist! Ich habe sie nicht genommen, ich habe sie jemand anderem gegeben. Aber die katholischen Schwestern haben mich wieder soweit aufgepäppelt, dass ich mich stark genug gefühlt habe, um nach Nürnberg zu fahren.

Als ich dort ankam, war es traurig, die Stadt so in Trümmern zu sehen. Es war ja meine Heimatstadt, ich hatte dort über 20 Jahre lang gelebt. Ich fühle auch heute noch so. Nürnberg ist die Stadt, wo meine Wiege stand, in der ich in die Schule und die Lehre ging; ich kannte ja keine andere Stadt. Man ist ja nie gereist. Nach Nürnberg zurückzukommen, das war – zu Hause!

Ich wusste nicht, ob meine Eltern noch leben, das Haus in der Brunnengasse war ausgebombt. Deshalb ging ich zu meiner ehemaligen Freundin, die wohnte noch da. Sie hat mich zu meinen Eltern gebracht. Sie lebten in einer ganz kleinen Wohnung, es war nur ein Zimmer und eine Küche, aber wir waren glücklich, wieder beisammen zu sein!

Ich wollte sobald wie möglich das Land verlassen. Leider hat es zwei Jahre gedauert. In der Zwischenzeit habe ich meine Frau Anni kennengelernt. Auch sie, eine sogenannte Halbjüdin, wollte weg; wir waren zu dieser Zeit noch nicht verheiratet, aber verlobt und wir sind auf demselben Schiff nach Amerika gefahren. Wir waren so glücklich, wir haben es geschafft! Hier haben wir ein neues Leben angefangen.

In Auschwitz hatte man kurz nach der Ankunft eine Nummer in die Haut eintätowiert bekommen: meine Nummer lautet 193061. Im Laufe der Zeit bin ich natürlich oft, vor allem von jungen Leuten, gefragt worden, ob es das sei, was sie vermuten. Vor Jahren waren wir mal bei ehemaligen Nürnbergern, hier in Los Angeles, eingeladen, Deutsche – Arier. Da kam ein Mann auf mich zu: »Du hast die Nummer noch? Warum lässt Du sie Dir nicht wegmachen?« »Warum sollte ich?« »Na ja, ich habe mir mein SS-Zeichen schon lange weg machen lassen.« Wir sind aufgestanden und haben die Party verlassen. Wie idiotisch kann man sein.

Nach dem Krieg wurde ich vom Bayerischen Landesentschädigungsamt benachrichtigt, dass ich für jeden Tag Stern tragen fünf Mark erhalten sollte. Das Verfahren zog sich ewig hin. Da der Sohn meines ehemaligen Chefs von der Glasschleiferei Roth ausgesagt hatte, dass ich den Stern nicht immer getragen habe, wurde ich nicht für die ganze Zeit entschädigt, sondern nur zu zwei Drittel. Vor einigen Jahren bat ich nochmals, den Bescheid zu überprüfen. Man teilte mir mit, dass dies rechtens sei und ich leider weiterhin keinen Anspruch hätte. Und so bestrafte man mich noch heute dafür, dass ich ein Gesetz umgangen habe, das unmenschlich war.

Das Interview wurde im März 2000 in Los Angeles geführt. Auszug aus dem von Jim G. Tobias herausgegebenen Lesebuch, »… und wir waren Deutsche!« Jüdische Emigranten erinnern sich, Nürnberg 2009.

80 Jahre später, Geschichten aus einer Kleinstadt:

Erstmals wurde durch einen überzeugenden gemeinsamen Auftritt von evangelischer und katholischer Kirchen sowie Stadtoberhaupt und Jugendparlament nicht nur der Opfer gedacht!

Erstmals wurden während der Veranstaltung explizit Schuld der Mitbürger, Kirchen und staatlicher Stellen (teilweise drastisch) benannt.

So weit so gut, könnte man denken!

Zeitgleich führte das 100 meter entfernte örtliche Gymnasium seine jährliche Kunstausstellung aus. Mein leider wirklich etwas plumper Hinweis -mit Höcke- darauf, führte zu einem Rückruf, der mich -auch nach Tagen- noch erschreckt.

In dem kurzem Gespräch wurden von einem Lehrer fälschlich der Zeitpunkt des Verbrennens der örtlichen Synagoge 10. statt 08.11., wie auch des Jahrestages (er verbesserte mich auf 90.) dargestellt.

Mir wurde erklärt, daß der 09. November ja kein offizieller Feiertag sei und daher das Land auch nicht stillstehen müsse. Im Übrigen wäre der Holocaust in der Ausstellung erwähnt worden.

Wirklich überzeugend empfand ich jedoch, daß seit 5 Jahren die Kunstausstellung immer am 2. Freitag im November stattfindet (lustig war die geäußerte Erkenntnis, daß diese Ereignisse so schnell nicht mehr kollidieren) und sich die Schule (unter anderem) durch den „hashtag wir sind mehr“ gegen Rechtsextremismus formiert.

Und das ist mein Gymnasium!!

Kommentarfunktion ist geschlossen.