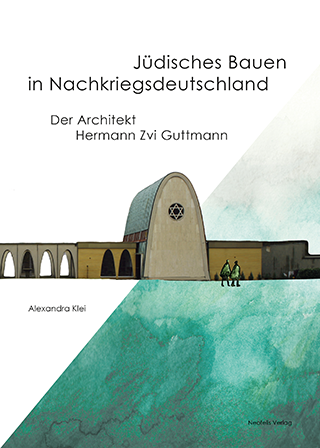

Alexandra Klei über den Architekten Hermann Zvi Guttmann…

Als einer von wenigen jüdischen Architekten gestaltete Hermann Zvi Guttmann, geboren 1917 in Bielitz (heute Bielsko-Biala, Polen), die Etablierung jüdischen Lebens in Nachkriegsdeutschland entscheidend mit. Nach seinem Studium in München lebte er ab Anfang der 1950er Jahre in Frankfurt. Sein Werk umfasst Synagogen, Gemeindezentren, Altenheime, Jugendräume, Mikwaot, Denkmale sowie Wohn- und Geschäftshäuser. Es verweist auf die Vielfältigkeit der Bauaufgaben, denen die neu gegründeten Gemeinden in den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegenüberstanden.

Synagogen und Gemeindezentren aus dieser Zeit sind meist klein, unscheinbar und außerhalb der Stadtzentren zu finden. Sie zeugen somit nicht nur von den Anfängen jüdischer Gemeinden in Westdeutschland nach der Shoah, sondern auch von den Möglichkeiten und den begrenzten Räumen, die die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft ihnen zugestand.

Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland untersucht zugleich die realisierten Bauten und die nicht zur Ausführung gekommenen Projekte Guttmanns. Ihre Entstehungsbedingungen werden vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus deutscher Städte analysiert, der von Architekten geprägt wurde, die bereits im Nationalsozialismus erfolgreich tätig waren. Die Studie ist damit zugleich ein Beitrag zur Erforschung der jüdischen Nachkriegsgeschichte und zur Auseinandersetzung mit ‚jüdischem Bauen‘. Ein solches Bauen beinhaltet nicht nur das konkrete Gebäude mit seinem spezifischen Erscheinungsbild, sondern auch jene Anforderungen an ein Raumprogramm, die Bedeutungszuschreibungen der Umgebung und nicht zuletzt die Voraussetzungen, auf die ein jüdischer Architekt traf, der in Deutschland tätig sein wollte.

Alexandra Klei, Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland, Der Architekt Hermann Zvi Guttmann, Neofelis Verlag 2017, 450 S., Euro 29,00, Bestellen?

LESEPROBE

Vorwort

Hermann Zvi Guttmann baute in den rund 20 Jahren seiner Karriere als Architekt in Deutschland sechs Synagogen und fünf jüdische Gemeindezentren, drei jüdische Altenheime, zwei Trauerhallen für jüdische Friedhöfe und zwei Denkmale. Er plante außerdem ein jüdisches Kinderheim sowie drei Betsäle in bestehenden Gebäuden jüdischer Gemeinden und konnte eine unbekannte Zahl von Mikwaot sowie Wohn- und Geschäftshäusern errichten. Er unterstütze zudem Gemeinden in den oft jahrelangen Kämpfen für ihre Neubauten oder beriet sie bei Fragen der Umsetzung.

All dies realisierte er ab Mitte der 1950er Jahre bis zu seinem Tod 1977, in einem Zeitraum also, der vom Wiederaufbau deutscher Städte nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt war und für den sich in der Architekturgeschichte und der Denkmalpflege der Begriff der Nachkriegsmoderne etabliert hat. In der mittlerweile sehr umfangreichen Forschungsliteratur zur Architektur der Nachkriegsjahrzehnte haben die Projekte Hermann Zvi Guttmanns keinen Platz gefunden, ganz so, als wären sie nicht Bestandteil der Wiederaufbauplanungen gewesen. Dies gilt für alle Bauvorhaben der neu gegründeten jüdischen Gemeinden dieser Zeit und verwundert vor dem Hintergrund, dass sie nach der Zerstörung der Gotteshäuser und der Vertreibung und Vernichtung ihrer vormaligen Mitglieder während des Nationalsozialismus ab den 1950er Jahren gezwungen waren, sich eine neue Infrastruktur aufzubauen. Dafür mussten neue Plätze im städtischen Raum gefunden werden, die den geänderten Nutzungsbedürfnissen entsprachen und die Provisorien der ersten Nachkriegsjahre auflösen sollten. Für diese Ansprüche mussten zudem neue, der Architektursprache der Zeit entsprechende Formen entwickelt werden. Die im NS ‚arisierten‘ vormaligen Synagogengrundstücke standen ihnen in der Regel nicht mehr zur Verfügung; sie wurden unter anderem in die städtischen Wiederaufbauplanungen einbezogen und zum Teil überbaut.

Zwar sind die Synagogen dieser Phase Gegenstand in Veröffentlichungen zur allgemeinen Geschichte des Synagogenbaus, werden dabei allerdings keiner architekturhistorischen Rekonstruktion unterzogen. Noch auffälliger ist, dass sie nicht in das allgemeine Baugeschehen der Nachkriegsjahrzehnte eingeordnet werden, das insgesamt von im Nationalsozialismus mehr oder weniger erfolgreichen Architekten geprägt wurde. Es fehlen außerdem Studien zu den wenigen in Deutschland wieder tätigen jüdischen Architekten und der Frage, welche Arbeitsfelder sich für sie ergaben, ebenso wie zu nichtjüdischen Architekten, die sich zum Beispiel im Zuge von Wettbewerben aktiv und erfolgreich um Aufträge für Synagogenneubauten bemühten.

Der 1917 in Bielitz (heute Bielsko-Biała, Polen) geborene und ab dem Anfang der 1950er Jahre in Frankfurt am Main lebende Hermann Zvi Guttmann gilt neben Helmut Goldschmidt als wichtigster jüdischer Architekt dieser Epoche und ist vor allem für das von ihm entworfene Jüdische Mahnmal auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau einem breiteren Publikum bekannt. In all seinen beruflichen Projekten nannte er sich Hermann Guttmann, verzichtete also darauf, über seinen Namen als jüdisch identifiziert werden zu können. Das mag für seine Bauherren – jüdische Institutionen oder Privatleute – und in seinen Funktionen für die Jüdische Gemeinde in Frankfurt am Main unerheblich gewesen sein und war daher mutmaßlich ein Zeichen an seine nichtjüdische Umgebung, mit und innerhalb der er seine Entwürfe umsetzen musste und für die er auch als Architekt perspektivisch in Betracht kommen wollte. Ein Ansinnen, das allerdings nicht erfolgreich war: Im Zuge meiner Recherchen ließ sich bisher kein Projekt feststellen, für das Guttmann von nichtjüdischen Bauherren beauftragt wurde.

Die realisierten ebenso wie die nicht umgesetzten Projekte von Hermann Zvi Guttmann geben einen Überblick über die Bandbreite von Bauaufgaben, denen sich die jüdischen Gemeinden in diesen Jahren stellten. Sie werden im Folgenden nicht nur hinsichtlich der rund 20 Städte, in denen er tätig war, zusammengefasst, sondern in chronologischer Reihenfolge vorgestellt, wobei der Zeitpunkt, ab dem Guttmann mit dem Projekt in Berührung kam, als Ausgangspunkt genommen wird. Dieses Vorgehen ermöglicht es zu zeigen, welche Aufgaben sich ihm wann stellten und wie sich die Bedürfnisse der Gemeinden entwickelten.

Daran schließt eine Fallstudie zum Bau der Synagoge mit Gemeindezentrum in Düsseldorf an. Die Stadtplanung und das Baugeschehen wurden dort von einer Vielzahl von Architekten bestimmt, die im Nationalsozialismus besonders erfolgreich und aktiv waren. Hier wird exemplarisch auf die Kontinuitäten eingegangen und die Frage nach Verantwortlichkeiten innerhalb des Berufsstandes einbezogen. Deutlich wird, wer zu welcher Zeit den Wiederaufbau bestimmte und vor welchem Hintergrund die Errichtung der Synagoge erfolgte. Die Darstellung ihrer Baugeschichte, beginnend bei der Suche nach einem Grundstück, wird so mit dem allgemeinen Baugeschehen verknüpft.

Zusätzlich wird anhand einer Auswertung von Presseartikeln die Rezeption des Neubaus herausgearbeitet und mit einem Exkurs zu dem 1970 eröffneten Jüdischen Altenheim ein erweiterter Einblick in die Bedürfnisse, die Situation und das soziale Engagement der Gemeinde gegeben.

Guttmanns Architekturen sind Beiträge zum Wiederaufbau der deutschen Städte und zur Etablierung der jüdischen Gemeinden, die sich in eine Phase des Aufbaus und – zumindest nachträglich – eine der Konsolidierung unterscheiden lässt. Während in erstgenannter bis in die zweite Hälfte der 1950er Jahre lediglich kleine Bauprojekte verfolgt wurden, die es den Mitgliedern ermöglichen sollten, soziale Hilfe in Anspruch zu nehmen sowie den wöchentlichen Gottesdienst und die Feiertage zu begehen, bedeutete der anschließende Neubau von Gotteshäusern eine Entscheidung der noch in Deutschland verbliebenen Gemeindeangehörigen, für die eigenen Bedürfnisse dauerhaft nutzbare Räume zu schaffen. Beide Aspekte lassen sich an den Aufträgen für Guttmann ablesen: Wurden ihm zunächst nur kleine Bauaufgaben anvertraut, legten diese gleichzeitig die Basis für sein Schaffen ab den späten 1950er und in den 1960er Jahren.

Die vorliegende Studie ermöglicht eine bessere Sicht auf den Architekten und auf die Architekturen Guttmanns – sowohl auf seine realisierten als auch die nichtrealisierten Bauten – und auf die Situation der jüdischen Gemeinden in Deutschland in den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Um eine Vorstellung von der Person Hermann Zvi Guttmann und davon, was er für Menschen, die ihn kannten, bedeutete, zu vermitteln, habe ich seine Tochter Rosa Guttmann eingeladen, dem Buch einen persönlichen Beitrag voranzustellen. Mir selbst, die nicht die Möglichkeit hatte, ihn kennenzulernen, sind auf der Ebene der verwendeten Quellen und der geführten Gespräche in diesem Punkt Grenzen gesetzt, die nicht überwunden werden können.

Mit dem Überblick zum architektonischen Schaffen von Hermann Zvi Guttmann stellt die Studie einen Beitrag zur Untersuchung des jüdischen Bauens dar. Damit werden allgemein zuallererst Synagogen assoziiert – und hier dann sowohl die imposanten Bauten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als auch die auffälligen Architekturen seit den 1990er Jahren. Erstere sind nicht nur Gegenstand von (architektur-)historischen Forschungen, sondern – sofern sie als Gebäude die Zerstörungen der Nationalsozialisten und der Nachkriegsjahrzehnte überstanden haben – auch ausgewiesene und populäre Orte der Kultur und des Tourismus. Das mag zum einen an ihrer neuen Nutzung liegen und/oder an unterschiedlichen Medien, die sie immer wieder ins Gespräch bringen. Verantwortlich sind zum anderen ihre Situierung im städtischen Raum, denn sie stehen als eindrucksvolle und sichtbare Bauwerke in den Zentren der Städte, und ihre Verknüpfung mit der Geschichte: Sie gelten als Zeugnis von ‚Assimilation‘ (1) und ‚Emanzipation‘ des deutschen Judentums. (2) Als am 9. November 1938 von den jeweils ortsansässigen Nationalsozialisten zerstörte Bauten verweisen sie auf den Übergang zu einer organisierten Verfolgung der Juden/Jüdinnen.

Damit treffen sich zwei gegenläufige Zuschreibungen in ihnen, welche die Gebäude mit Bedeutung aufladen. Die seit Mitte der 1990er Jahre neu errichteten Synagogen (3) bekommen unter anderem in der Tages- und Fachpresse eine hohe Aufmerksamkeit. Das liegt nicht nur an ihrer selbstbewussten, nach individuellen Lösungen strebenden Architektursprache und ihrer häufig ebenfalls zentralen Lage im öffentlichen Raum, sondern auch an dem Funktionswandel, dem sie unterlagen: Räumlich integriert sind Museen, Cafés und Restaurants, die nichtjüdischen Besucher/innen einen erleichterten Zugang anbieten. Verknüpft sind sie zudem mit der Erzählung vom erneuten Anwachsen der Gemeinden durch den Zuzug jüdischer Migrant/innen aus der ehemaligen Sowjetunion ab 1990. Die Synagogen und Gemeindezentren, die in den 1950er und 1960er Jahren errichtet wurden, stehen jenseits derartiger Aufmerksamkeiten.

Grundsätzlich kleiner, in schlichterem Äußeren und häufig fernab der städtischen Zentren wird ihnen zuallererst nachgesagt, für den Willen zur Wiedergutmachung der nichtjüdischen deutschen Politik und die beginnende Etablierung der nach der systematischen Ermordung der europäischen Juden/Jüdinnen neu gegründeten jüdischen Gemeinden zu stehen.

Mit Blick auf die Bedürfnisse der Gemeinden und die Aufträge an Hermann Zvi Guttmann wird der Begriff des ‚jüdischen Bauens‘ nicht allein für Synagogenbauten verwendet, sondern weiter gefasst werden, ohne das damit im Folgenden die anderenorts bereits breiter diskutierte Frage, ob es etwas wie eine ‚jüdische Architektur‘ gibt, beantwortet werden soll. Gebäude können zweifellos mit ihrer Form auf ihre Funktion verweisen; die Kirchenbauten der unterschiedlichen Epochen machen dies ebenso deutlich wie zum Beispiel Theaterbauten. Sind die Kirchenbauten damit eine christliche Architektur, die Theater eine kulturelle? Manuel Herz, Architekt unter anderem der 2010 eingeweihten Synagoge in Mainz, vertritt die Ansicht, dass das Judentum – im Unterschied zum Christentum – aufgrund seiner Geschichte und der Diaspora „nie zu einer eigenen Architekturkultur gefunden oder eine eigene Bau-Tradition entwickelt“ hat, sondern sich die Architektursprache von den Ländern, in denen Juden/Jüdinnen lebten, geliehen hätte. (4) Herz beschränkt sich so auf den Synagogenbau und beantwortet die Frage hier ausschließlich baugeschichtlich und über eine Tradition. Der Architekturhistoriker Ulrich Knufinke sieht eine jüdische Architektur bereits mit der Verwendung jüdischer Symbole – Davidstern, Stiftzelt, Tempel – als gegeben an und versteht Synagogenneubauten als symbolische Architektur, die den Stand der deutsch-jüdischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg anzeige und die sich auch an die nichtjüdische Öffentlichkeit richte. (5)

Die Kuratorin Angeli Sachs und der Kurator Edward van Voolen gehen von einer jüdischen Identität in der Architektur in Bauten für jüdische Institutionen aus. (6) Samuel D. Gruber schreibt, dass viele jüdische Architekten der Gegenwart dazu tendieren, dass ihre Bauten „wie jüdische Texte lesbar werden“, sie über vielfache Bedeutungen und versteckte Botschaften verfügen und in ihrer Bruchstückhaftigkeit dazu anregen, die Fantasien herauszufordern. (7)

Gavriel D. Rosenfeld sieht schließlich jüdische Architektur als mit Bedeutung besetzt an, die den Bauten seitens der Architekt/innen und der Öffentlichkeit zugeschrieben wird. Sie wird damit unter Rückgriff auf andere Medien produziert und geformt. (8)

Im Folgenden kommen einige dieser Aspekte zusammen: Hermann Zvi Guttmann war ein jüdischer Architekt, der – dem aktuellen Kenntnisstand nach – allein für jüdische Bauherren tätig wurde und in seinen Bauten für die verschiedenen jüdischen Gemeinden nach Formen suchte, ihre Bedürfnisse in einen architektonischen Raum zu übersetzen. Sein Werk zeigt, dass sich diese Aufgabe nicht auf den Bau von Synagogen beschränken ließ, sondern Gebäude für eine Vielzahl von Funktionen umfasste. Zudem erfolgte eine Zuschreibung als jüdische Architektur und als Symbol für die Situation der jüdischen Gemeinschaften unter anderem seitens der nichtjüdischen Öffentlichkeit im Rahmen von Eröffnungsfeierlichkeiten, Jahrestagen oder in Zeitungsartikeln und Buchbeiträgen. Mit dem Begriff ‚jüdisches Bauen‘ sollen all diese Faktoren Berücksichtigung finden und im Zusammenhang mit der Untersuchung der Möglichkeiten und Bedingungen soll zudem darauf verwiesen werden, dass es sich hier um spezifische Voraussetzungen und Bedürfnisse handelte, die in einer Zeit der zögerlichen Neuanfänge der Juden/Jüdinnen in Deutschland stattfanden.

(1) Die Verwendung des Begriffs Assimilation für die komplexen sozialen, kulturellen und psychischen Prozesse, Veränderungen und Zuschreibungen für die Realität der Juden/Jüdinnen in Deutschland seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist verkürzend und irreführend. Ursprünglich – mit dem Ende des 19. Jahrhunderts – als Ergänzung zur Emanzipation der Juden/Jüdinnen verwendet, um ihre soziale und kulturelle Integration in eine Mehrheitsgesellschaft zu bezeichnen, erhielt er im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Zionisten und jüdischen Antizionisten auf beiden Seiten eine negative Bedeutung im Hinblick auf die Frage nach den Perspektiven christlich-jüdischer Koexistenz. Shulamit Volkov weist darauf hin, dass Assimilation in der Folge „zu einem Synonym für ein Leben der Selbstverleugnung und der Blindheit gegenüber einer feindlichen Umwelt“ wurde; es ist ein „verwirrender Terminus“, der zudem „analytisch unsauber“ sei. Vgl. Shulamit Volkov: Antisemitismus als kultureller Code. München: Beck 2000, S. 132.

(2) Anhand der 1866 eingeweihten Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße geht Saskia Coenen Snyder der Beziehung von jüdischer Emanzipation in Deutschland, Architektur und städtischem Raum nach. Siehe etwa Saskia Coenen Snyder: Synagogue Building in Nineteenth-Century Urban Landscapes. In: Alina Gromova /Felix Heinert / Sebastian Voigt (Hrsg.): Jewish and Non-Jewish Spaces in the Urban Context. Berlin: Neofelis 2015, S. 165–182.

(3) Zu den ersten Bauten dieser Phase wären die Synagogen mit Gemeindezentren in Heidelberg (1994, Häusserstraße, Alfred Jacoby), Aachen (1995, Synagogenplatz, Alfred Jacoby) und Duisburg (1999, Springwall, Zvi Hecker) zu zählen. Allerdings gab es bereits seit dem Ende der 1980er Jahre eine Zeit des erneuten Synagogenbaus, so u.a. mit der Synagoge und dem Gemeindezentrum in Freiburg (1987, Nußmannstraße/Engelstraße, Hermann Backhaus und Harro Wolf Brosinsky), denen allerdings in der Forschung und öffentlichen Wahrnehmung kaum Aufmerksamkeit zukommt. Um festzustellen, in welchem Verhältnis

diese beiden Phasen stehen, wäre eine Forschung zu den jeweiligen Entstehungsbedingungen notwendig. Für einen Überblick und weitere Angaben zu den genannten Bauten: Ulrich Knufinke: Liste der nach 1945 errichteten Synagogen und Betsäle in Deutschland. http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/387.

listenansicht.html (Zugriff am 25.01.2016).

(4) Reinhard Hübsch: Interview mit Manuel Herz. Licht der Diaspora. In: Stiftung Baukultur RheinlandPfalz (Hrsg.): Gebauter Aufbruch. Neue Synagogen in Deutschland. Regensburg: Schnell & Steiner 2010, S. 53–60, hier S. 57.

(5) Ulrich Knufinke: Zur Geschichte der Synagogen in Deutschland. In: Ebd., S. 19–51, hier S. 51.

(6) Sie kuratierten eine vom Jüdischen Historischen Museum in Amsterdam organisierte Ausstellung, die zudem in Berlin, Wien, München, London und Tel Aviv stattfand. Neben Synagogen und Gemeindezentren wurden seit 1990 errichtete Jüdische oder Holocaust-Museen und Schulen gezeigt. Es handelte sich dabei jeweils um Einzelbauten, die als herausragende Beispiele zeitgenössischer Architektur in Westeuropa, Nordamerika und Israel wahrgenommen wurden. Vgl. Angeli Sachs /Edward van Voolen (Hrsg.): Jewish Identity in Contemporary Architecture/Jüdische Identität in der zeitgenössischen Architektur. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Joods Historisch Museum Amsterdam, 26.03.–29.08.2004. München: Prestel 2004.

(7) Samuel Gruber: Jüdische Identität und moderne Synagogenarchitektur. In: Ebd., S. 21–31, hier S. 25.

(8) Gavriel D. Rosenfeld: Building after Auschwitz. Jewish Architecture and the Memory of the Holocaust. New Haven/London: Yale UP 2011, bes. S. 1–12 (Kap.: „Introduction“). Darin setzt sich der Autor zudem mit den gängigen Argumenten auseinander, die gegen die Existenz einer jüdischen Architektur ins Spiel gebracht werden. Er weist u.a. darauf hin, dass als antisemitische Vorstellung von fehlender architektonischer Kreativität und einem Mangel an authentischer Architekturtradition mit dem Stereotyp fehlender Wurzeln argumentiert wurde. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs trat an Stelle dieser Argumentation die Ansicht, dass eine grundlegende Verschiedenheit jüdischer Erfahrung dafür verantwortlich sei, dass keine genuine Form jüdischer Architektur existiere. (Ebd., S. 3–6.)

© 2017 Neofelis Verlag Berlin

Alexandra Klei, Jüdisches Bauen in Nachkriegsdeutschland, Der Architekt Hermann Zvi Guttmann, Neofelis Verlag 2017, 450 S., Euro 29,00, Bestellen?